涉罪未成年人人际交往能力之提升

胡晓蕊 闫西安

摘 要:未成年人涉罪与个体的生活环境、社会场域和主观认知密切关联。受关联中主客观因素的共同作用,最终影响其人际关系和交往能力,具体体现在人际沟通、情绪控制、理解表达等方面。本文以社会支持理论为视角,运用同辈成长小组工作方法,对涉罪未成年人的人际交往能力进行了实务干预,为其链接了社会资源、创设了同辈成长环境、调适了身心行为。在小组介入基础上,对介入的过程、技巧、效果进行了评估、总结和反思。

关 键 词:未成年人;人际交往能力;社会支持理论

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2020)07-0101-09

收稿日期:2020-04-29

作者简介:胡晓蕊(1995—),女,河南郑州人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院)硕士研究生,研究方向为社会政策与社会工作行政;闫西安(1978—),男,陕西富平人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院)社会学教研部主任,副教授,研究方向为社会政策与社会工作行政。

基金项目:本文系吉林省社科基金项目“新时代主流意识形态认同在社会治理共同体构建中的推进作用研究”的阶段性成果,项目编号:2020M11。

未成年人是国家的未来、民族的希望,其健康成长关系到亿万家庭的幸福和社会的和谐稳定。未成年人由于认知与心智上的不成熟和不稳定,其行为往往表现出较强的随意性和从众性,极易受周围不良因素影响而引发犯罪。当前,未成年人犯罪已经成为世界性难题,堪称威胁社会安全、扰乱社会秩序的一种“社会公害”,甚至被称为继环境污染、吸毒之后的第三大世界难题,引起了全球的高度关注。近年来,尽管我国未成年人犯罪率有所下降,但犯罪的“质量”却不断攀升,且呈现出案件性质日趋严重、危害升级、团伙案件发展迅速、跨地区流窜作案增加等特点,[1]作案手段也更加成人化、极端化。涉罪后产生的心理扭曲和人际交往能力下降等问题已成为威胁他们身心健康的隐形杀手,必须引起全社会的重视。

美国从犯罪未成年人的好动程度、冒险态度和挑战精神等个性特征方面来预估犯罪的可能性,在司法帮教过程中从犯罪未成年人的心理和性格特征入手,认为未成年人犯罪的原因主要是受到群体的排斥和歧视,而在犯罪过程中能够获得归属感,增强自我认同感,从而有针对性地设计了帮教计划。日本的少年法调查制度则运用社会学、心理学、医学以及教育学等专业知识,根据少年的道德品行、成长经历、生活背景对少年犯罪的危害性、矫正的有效性和再犯可能性进行评估分析,对少年犯的行为进行矫正,为预防和矫正少年犯罪提供切实可行的介入计划。[2]我国学者则综合美国和日本的涉罪未成年人帮教计划和介入计划,认为对涉罪未成年人的帮教,必须构建多层次、立体化的社会帮教体系,努力形成全社会共同参与挽救涉罪未成年人的格局。[3]

一、问题与需求分析

在分析之前,需澄清两个基本概念:一是涉罪未成年人。《中华人民共和国刑法》第十七条中规定的未成年人犯罪是指已满十四周岁不满十八周岁的人的违法犯罪行为。本文所指的涉罪未成年人也遵循这一规定。二是人际交往能力。孔艳赟、王英春等提出人际交往能力即建立和维持良好人际关系的能力,对个体的人际适应有直接影响,同时也能反映个体的其他适应特征。[4]结合学者的观点,本文提及的人际交往能力,指的是个体在日常生活交往中能够自发地调节所处的情境,有交往意愿和主动性,并且具有合理的交往行为,使自身与他人达到和谐的状态。这种基本能力的培养、形成和丧失会随年龄增长、情景变化和场域变换而变化。

笔者参与了河南省xx项目,接触了一些涉罪未成年人,通过实地访谈,将涉罪未成年人面临的问题归纳如下:一是独立生存和社会融入难。受访的涉罪未成年人大多是因学业中断或家庭困境而提早进入社会的,他们还不具备维持生存、获取资源和适应社会的条件和能力,所以无法正常健康地在社会立足。二是心智发育不全,容易意气用事。处于青春期的未成年人,身体发育快于心智成长,加之缺乏学校和家庭的正确引导,很容易形成不成熟认知,产生冲动行为。三是辨别能力弱,资源利用率低。未成年人不能正确地辨别身边资源,单纯地将交往频繁的人视为可以依靠的资源,极易受同伴唆使、外界诱惑或不良群体诱导而做出违法行为。社会融入难、心智不成熟和辨别能力弱等最终导致其在人际交往方面存在不足和缺陷,严重影响了身心健康和与社会接轨。

就需求而言,笔者将涉罪未成年人的需求归纳为三个方面:一是涉罪未成年人教育成长资源的开发和弥补。由于过早离开学校和家庭,导致其法律知识欠缺、家庭支持薄弱,进而做出违法行为,所以,有关资源的连接和补充是涉罪未成年人成长过程中的重要需求。二是涉罪未成年人自身潜能的挖掘。通过对自身潜能的充分挖掘,可以增强自信心,从而有勇气与他人进行正常交往,更好地融入社会。三是涉罪未成年人认知辨别能力的提升。未成年人之所以涉罪,表面上看是因为错信同辈群体,受到有违法行为的同龄人的影响,但究其深层原因则是人际交往能力不足所致。在人际沟通上,特别缺乏与陌生人交往的经验;在人际冲突处理上,方法简单粗暴,要么默不作声,要么动手打架。因此,提升涉罪未成年人人际交往能力至关重要。

二、理论视角与介入方式

(一)理论视角

本文以社会支持理论为视角展开探讨。社会支持理论关注的是个体与环境的相处状态,强调服务对象对自身周围社会资源的利用。其将资源分为个人资源与社会资源:个人资源包括自我功能和适应能力等,社会资源指个人关系网络的广度与网络中的人能够发挥支持功能的程度。社会支持理论认为,社会工作者(以下简称社工)服务的目的就是通过服务计划的制定和实施来不断强化、整合、调动服务对象自身及周围的社会资源,以改善服务对象的生活境况,提升其人际交往能力。家人、亲戚、同辈群体等都是社会支持网络的重要组成部分,而提升涉罪未成年人的人际交往能力,必须充分调动他们自身及周围的社会资源并發挥重要作用。

基于这一理论,本文将涉罪未成年人人际交往能力提升的介入领域分为三个方面:首先,挖掘涉罪未成年人个人的潜能,提升其个人能力并协助解决生活中遇到的问题;其次,协调涉罪未成年人与社会环境特别是同辈群体之间的关系。社工要分辨涉罪未成年人拥有的社会资源,充分发掘有支持作用的强关系,动员和发展小组中的社会资源,发挥成员彼此之间的工具支持和表达支持的作用,从而使涉罪未成年人有辨别性地融入环境;再次,构建提升涉罪未成年人人际交往能力所需的社会支持系统。社工要利用小组的过程动员和社会支持系统中的资源,建立成员以及小组的社会支持网络,帮助涉罪未成年人改善生活环境。通过这一过程提高小组成员发掘社会资源、建构社会支持网络的能力。

(二)介入方式

场域不同、关系群体不同,其人际关系影响因素及各因素作用大小截然不同。其中,家庭中的亲子教育注重亲情和初次社会化培养;学校中的系统教育注重知识学习和规范化人际关系的培养;社会中的未成年融入注重宏观环境的疏离性适应和社会价值创造的功能性发挥;同辈群体中的支持关系则能让未成年人置身微观环境中,从与同辈群体的互动中获取认知性、情感性和工具性支持,这些支持能更为直接地影响未成年人的身心言行和人际交往能力。在与同辈群体交往中可能有两种结果:具有较强人际交往能力的未成年人在群体中的支持输出大于支持获取,会成为同辈群体中的引导者;人际交往能力较弱的未成年人则会低自尊、弱情感宣泄,急需获取同辈群体支持并在获取支持中不断影响自己身心进而失去自我辨析能力,认同同辈群体的所作所为甚至做出违法行为,严重者还会形成团伙犯罪。

可见,同辈群体是个人成长的重要环境因素,尤其是在未成年时期,同辈群体的影响尤为重要甚至超过家庭和学校的影响。因此,基于涉罪未成年人成长场域及作用的异同,笔者选定了同辈群体作为支持的获取和输出对象。就具体介入技巧来看,在充分突出同辈群体功能的基础上,选择了成长小组工作方法。成长小组指的是通过小组成员之间的互动,促使他们在思想、感情和行为等方面进行反思,从而不断获得成长。其重点在于通过小组成员人际关系、价值观、感觉等方面的探讨,帮助组员发现、发挥自己的潜能,促进个人的正常发展。本文将成长小组成员设定为同辈群体,运用同辈成长小组工作方法,组织涉罪未成年人进入同辈群体,了解法律知识,协助其面对问题和处理遇到的難题,从而帮助未成年人明辨是非,增强自我支持和社会支持能力,提升人际交往能力。

三、小组工作设计

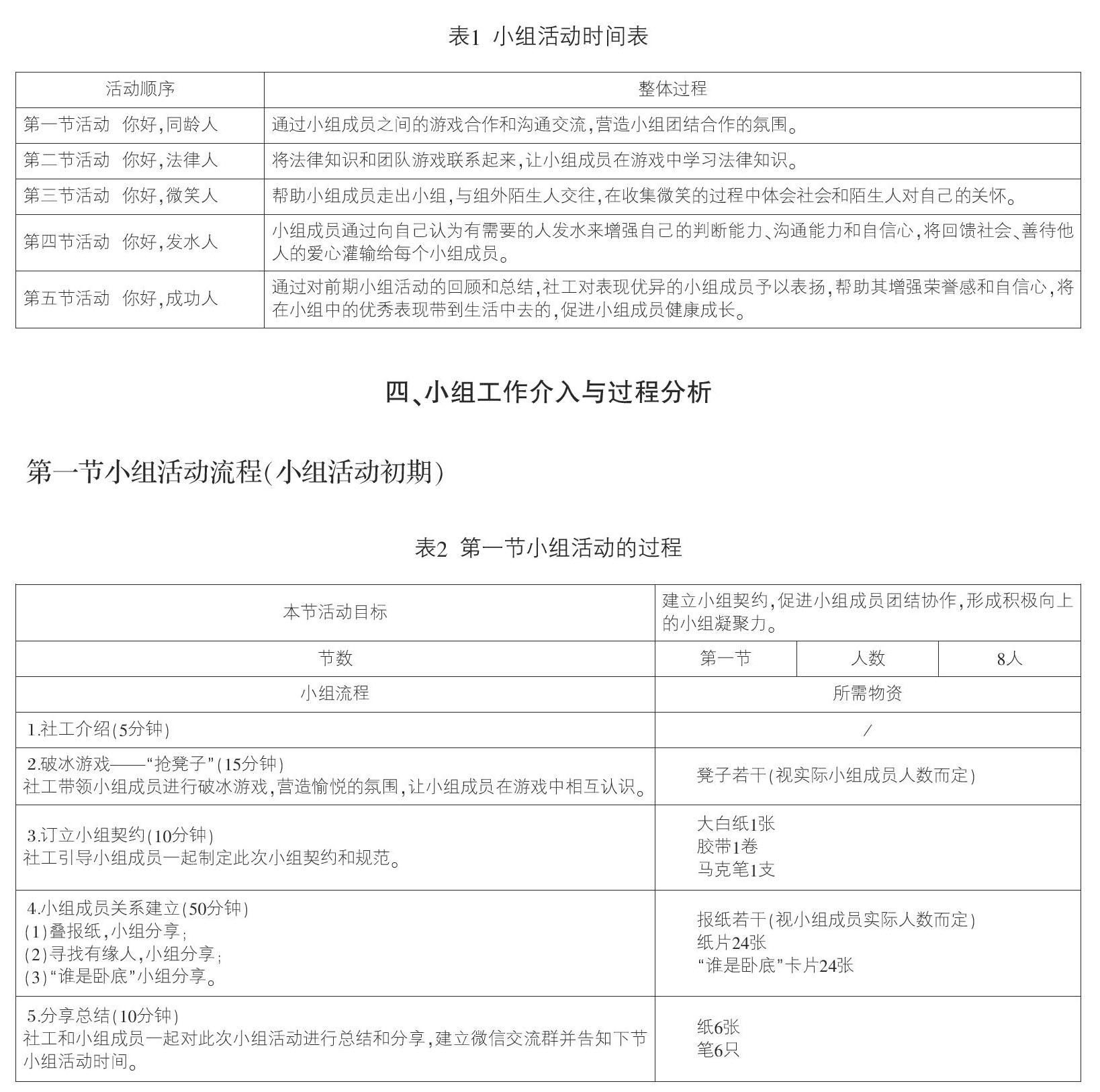

根据研究对象面临的问题和需求,本设计采用封闭式成长小组的方式,小组成员由具有代表性的8名涉罪未成年人组成。小组活动总体目标为:由社工为其讲解法律知识,增强其思考问题和分辨对错的意识,协助其融入同辈群体并与之形成良好交往关系,挖掘自身优势和潜能,养成正面的自我评价并获得对自己人生的掌控感,提升人际交往能力,以平和的心态度过青春期。具体目标为:能够在交流和互动游戏中学习和分享人际交往技巧,增强人际交往信心;感悟与人交往的乐趣,认识自己,发挥潜能,促进自我成长。时间及环节设计为:小组活动分为五节,每周一节,每节一个半小时(见表1)。通过“同龄人”“法律人”“微笑人”“发水人”和“成功人”的形象塑造,让小组成员依次融入小组、学习知识、探索人际交往技巧、运用人际交往技巧和分享人际交往乐趣来达到小组活动目标。根据社工的经验和小组成员年龄及性格特点,社工预计会出现两个困难:小组成员空闲时间不统一,参与小组活动的时间无法集中;小组成员由于性格问题,在活动中表现不积极。解决办法为:一是与小组成员协商,尽量将小组活动安排在小组成员空闲时间;二是社工可以在活动中多关注表现不积极的小组成员,对其进行鼓励;三是在活动结束后单独与其谈话,了解表现不积极的原因并进行有针对性的辅导。

四、小组工作介入与过程分析

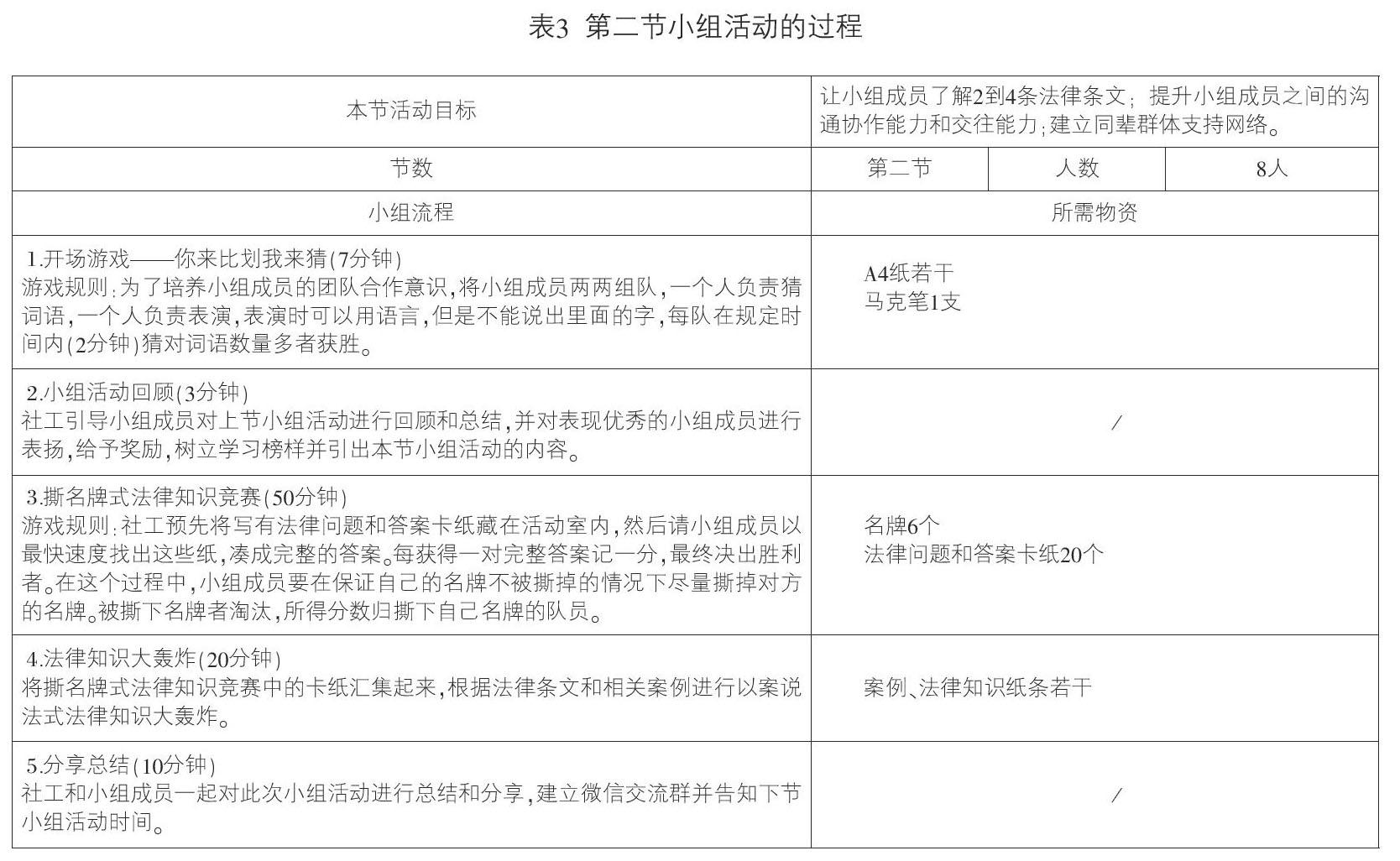

第一节小组活动流程(小组活动初期)

第一节小组活动反思:在“你好,同龄人”的社工介绍环节,小组成员都比较紧张,对社工介入不理解。对此,社工遵循社会支持理论的基本观点:个人通过交流和沟通可以将互动时间短、彼此情绪强度弱、亲密度低的弱关系转化为互动时间长、彼此情绪强度强、亲密度高的强关系。社工决定先通过团队游戏使小组成员了解介入流程和目的,进而形成社工与组员及组员之间的良好沟通。在小组活动中,社工充当引导者、教育者、资源链接者角色,引导小组成员按照预设流程推进,在过程中适时指出小组成员的偏差行为,启发小组成员更好地了解和认识身边同辈群体,最终通过活动将小组成员联系在一起,促进小组成员正向能力激发和小组资源整合。同时,社工发现仅凭小组活动的进行不足以让小组成员充分发现自身能力和利用同辈群体正向资源,也无法激发小组成员互助网络的成形和作用的发挥,所以,社工决定在每节小组活动后增添社工和小组成员的个案交流辅导环节,以促成小组成员互助网络的形成和社会支持网络的自建。

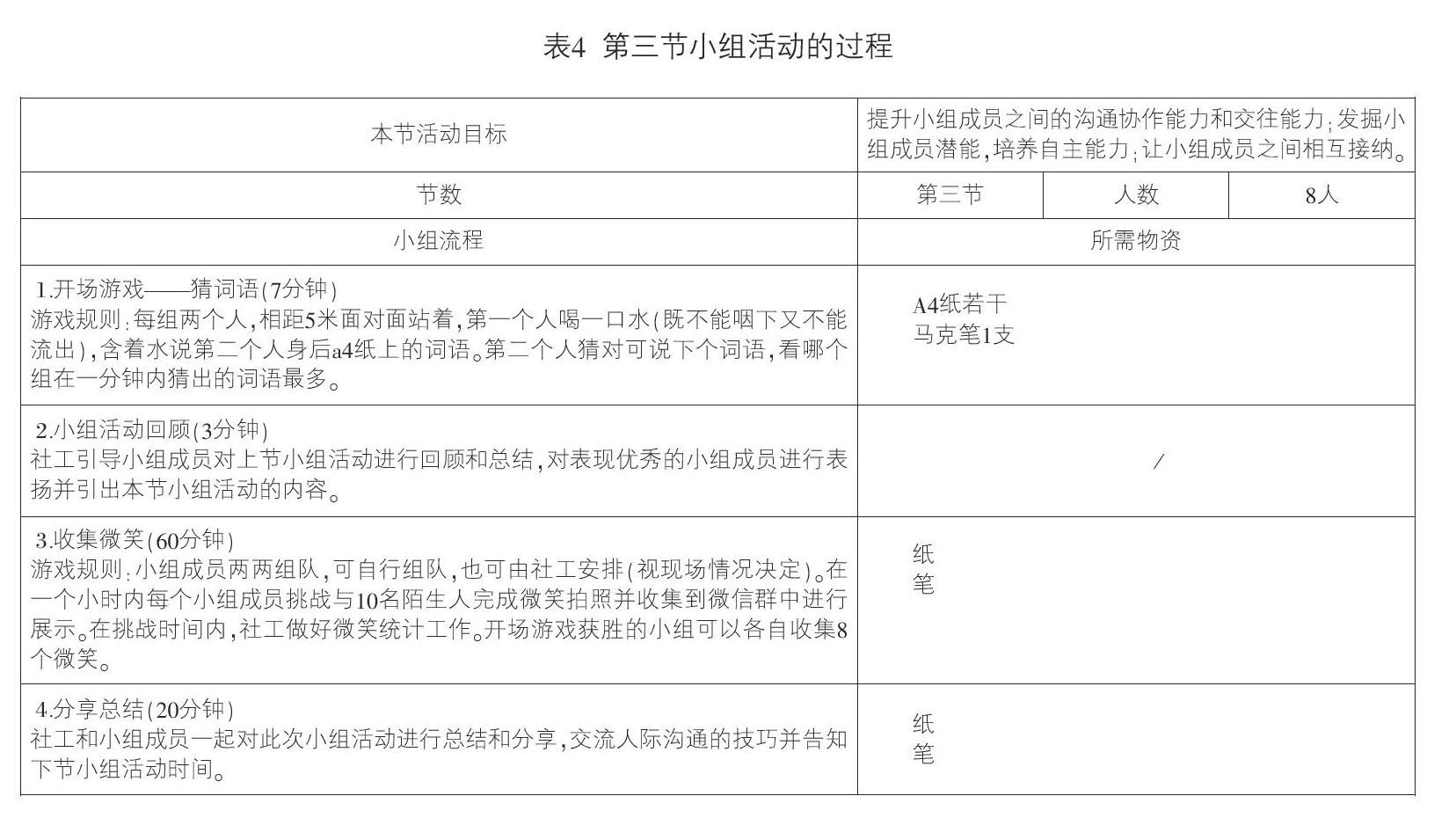

第二节小组活动流程(小组活动中期)

第二节小组活动反思:在本节活动中,受小组成员表达、耐心和参与等差异的局限,有些小组的成功率较低且出现了指责队友的情况。对此,社工发挥引导者和示范者作用,邀请受指责成员参与挑战游戏,协同该成员向小组证明其具备成功完成任务的技巧和能力。通过引导和协调,在接下来的小组活动中,小组成员之间相处融洽,能够积极协调配合。所以,要想通过小组活动达到相互提升的目的,必须重点关注小组成员之间的良性互动和彼此间融合关系的建立。对于涉罪未成年人来说,良好的同辈支持可以帮助其增强非法行为的辨识能力和抵制能力;学习法律知识和参加法律知识竞赛,能够使其在小组活动中结成强有力的正向强关系,远离不良同辈群体的影响,积极融入新的具有强有力正向强关系的人际圈。

第三节小组活动流程(小组活动成熟期)

第三节小组活动反思:通过前两节小组活动,小组成员变得熟悉,关系逐渐融洽,合作程度和凝聚力进一步增强。每次活动前,小组成员能够主动参与,积极推进,如自觉打扫场地、点名签到、互助配合等。在第三节小组活动中,社工主要扮演观察者和倡导者角色,通过活动观察小组成员表现,适当引导小组成员主动与陌生人打招呼等。通过第三节活动,社工发现了小组“领袖”具有的作用。当社工向小组成员下派“收集陌生人微笑”任务时,小组“领袖”的一句“我有信心完成任务”增强了其他成员完成任务的信心。同时,活动促成的强关系可以帮助小组成员获得工具性和情感性支持。同辈小组成员在相互帮助中顺利实现了与陌生人的沟通,感受到了来自他人和社会的关心和关注。特别是小组成员在收集微笑中不断挖掘自身潜能和自主能力,为其沟通协作和交往能力的提升奠定了基础。

第四节小组活动流程(小组活动后期)

第四节小组活动反思:在成熟阶段,小组成员变得更加团结,关系也更加和谐。活动正式开始前,小组成员能主动到达活动场地并自由交流。在商议“挑战发水”任务中,小组成员能够主动开展组内商议,形成集体决议。在此节活动中,社工主要扮演协调者角色,对小组中出现的矛盾和遇到的问题进行适当协调。在活动进行过程中,小组成员通过结伴向陌生人分发矿泉水,得到了彼此之间的心理支持,也感受到了陌生人的认可,达到了工具性支持和表达性支持双重效果,进而促进小组成员肯定自我,保持正确行为方式。总体来看,在本节活动中,小组整体凝集力和解决问题的能力都得到了提升。

第五节小组活动流程(小组活动结束期)

第五节小组活动反思:活动前,小组氛围较前几节略显沉闷。对此,社工启发小组成员进行离别期情绪处理。首先是邀请小组成员和社工通过“认识他吗”进行彼此介绍和优点轰炸;其次是一起追溯小组活动的某些重要片段,分享彼此的感受;再次是告诉小组成员,社工永远与他们在一起,如有需要,社工会随时帮助他们;最后是社工和小組成员一起讨论今后的成长目标,鼓励他们为之努力。此节需要注意的是,在小组活动结束时,社工要协助小组成员对其社会支持网络状况进行调查,让小组成员清晰地认识到自己周围存在的可用资源和不利因素,鼓励他们增加正向行为,增强自我肯定感,提升有利于自身成长的人际交往能力和同辈交往能力。

五、小组工作评估及总结

(一)目标评估

通过填写意见表(详见表7)和社工自评,社工对小组活动进行了评估。就目标达成情况来看,小组中100%的成员都知道了彼此的姓名;100%的成员在小组活动过程中都进行了至少两次人际交往技巧分享;100%的成员至少与两名小组以外的陌生人进行了至少一次交流;100%的成员在小组活动结束后至少发现了自己两个优点。小组成员对小组活动的目标、形式、场地、活动环节设计和社工的表现都很满意,不足之处在于时间安排上未考虑个别小组成员的个人时间。

(二)过程与结果评估

在五次介入活动中,社工的专业行动和小组成员的互动情况均表现良好,达到了预期效果。首先,社工本着无差别对待原则将涉罪未成年人组建为成长小组;其次,社工在小组活动过程中及时表扬表现优秀的小组成员,树立榜样,促进小组成员之间相互学习;第三,在与陌生人交流和分享环节,社工引导小组成员积极互动,使同辈群体之间正向影响,促进了小组成员行为和思维的改变;第四,五节活动过程完整顺利,由第一节的不愿互动、不自信到第五节的相互支持、憧憬未来。小组成员在与同辈群体的交流中学习了相关法律知识,增强了是非辨别能力,形成了自我正向评价与自我掌控感,具备了调整身心言行和与人交往的能力。

总体来看,通过成长小组介入,小组成员实现了自我行为调节和改变。通过收集微笑和送水活动,小组成员的社会交往能力得到了锻炼,能够很好地适应小团队并在其中发挥自身优势进而完成任务,增强了社会适应性。社会支持理论的运用使得小组成员在法律条文、志愿服务和人际交往等方面获得了工具性支持,在各个临时小组内获得了情感支持、心理安慰和自尊自信。同时,此次成长小组活动也开拓了涉罪未成年人矫正服务的新模式和新领域。

【参考文献】

[1]王亚东,鲍遂献.中国现阶段未成年人违法犯罪问题研究[M].北京:中国检察出版社,1997.

[2]尹林.日本少年法研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005.

[3]李慧织,储昭节.涉罪未成年人社会帮教工作存在的问题及对策[J].河南社会科学,2014,(4).

[4]孔艳赟,王英春,后玉良.流动儿童人际交往能力、体育锻炼对城市适应的影响:学校归属感的中介作用[J].中国特殊教育,2015,(3).

(责任编辑:高 静)

Abstract:Juvenile delinquency is closely related to individual's living environment,social field and subjective cognition.The interaction of the subjective and objective factors in the association ultimately affects their interpersonal relationship and communication ability,which is embodied in interpersonal communication,emotional control,understanding and expression.From the perspective of social support theory,this paper uses peer growth group work method to intervene the interpersonal communication ability of juvenile delinquents,which links social resources,creates peer growth environment and adjusts physical and mental behavior.On the basis of group intervention,the process,skills and effects of intervention are evaluated,summarized and reflected.

Key words:minors;interpersonal skills;social support theory