诉源治理机制下法院的功能定位

吴明军 王梦瑶

摘 要:作为基层治理“枫桥经验”的新升级,法院主动融入诉源治理机制具有正当性基础。然而,实践探索以法院为中心主推,存在参与不当的异化风险。法院的功能定位应从多元解纷下的司法引领转向“以审判为中心”,把党的领导和制度优势转化為社会治理效能。

关 键 词:枫桥经验;诉源治理;法院功能

中图分类号:D926.2 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2020)07-0087-09

收稿日期:2020-05-10

作者简介:吴明军(1976—),男,浙江衢州人,浙江省衢州市中级人民法院审判委员会委员、研究室主任,研究方向为司法改革;王梦瑶(1991—),女,安徽宿州人,浙江省衢州市中级人民法院法官助理,研究方向为刑事法与司法改革。

基金项目:本文系甘肃省知识产权计划项目“‘一带一路倡议背景下西部企业知识产权司法保护体系问题研究”的阶段性成果,项目编号:19ZSCQ029。

“诉”是指法院的诉讼案件,“源”是指纠纷产生的根源、来源,“诉源治理”是指社会个体及各种机构对纠纷的预防及化解所采取的各项措施、方式和方法,使潜在纠纷和已出现纠纷的当事人的相关利益和冲突得以调和,并且采取联合行动所持续的过程。[1]诉源治理是新时代“枫桥经验”的生动要义,能够从源头预防矛盾、推进矛盾纠纷多元化解,有助于将矛盾纠纷化解在诉讼外。2019年1月,习近平总书记在中央政法工作会议上强调:“坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,从源头上减少诉讼增量。”因此,法院融入诉源治理机制具有正当性基础,但如何更好地发挥法院的作用,基本前提在于正确厘清法院的功能定位。不可否认的是,法院作为诉源治理的重要参与主体,其功能定位却异常模糊,存在实践困惑与理论争议。一方面,司法实践中法院参与诉源治理尚处改革探索阶段,且存在参与不当的异化风险;另一方面,学界对法院在诉源治理中的功能定位认识莫衷一是。有鉴于此,本文以功能主义为分析视角,界定法院在诉源治理机制中的应然功能定位,以期为法院在诉源治理机制改革中的法治运行提供参考。

一、法院融入诉源治理机制的正当性基础

准确界定法院在诉源治理中的功能定位与运行机制,最根本的前提在于探究法院融入诉源治理是否具有正当性基础。因此,要坚持以人民为中心的发展思想,创新“枫桥经验”下的社会治理格局,进一步为人民群众提供多元解纷服务,推进国家治理体系和治理能力现代化再上新台阶。

2016年6月28日,最高人民法院印发《关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》,明确要求充分发挥司法在多元化纠纷解决机制建设中的引领、推动和保障作用,深入推进多元化纠纷解决机制改革,强调了法院的参与作用。2019年7月31日,最高人民法院出台《关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》,明确要求应切实发挥人民法院在诉源治理中的参与、推动、规范和保障作用。从多元解纷的不同制度文件可以看出,法院在诉源治理中由“引领”向“参与”角色转变,表明法院在“多元解纷”机制中的定位重塑。总而言之,从2016年多元解纷到2019年两个“一站式”制度文件,强调了“非诉讼机制挺前”的解纷理念,均是诉源治理机制的制度基础,但后者更侧重于法院的角色定位从“主导”向“参与”的显性过渡。

我们知道,发挥社会治理的制度优势,保障人民在治理体系中的主体地位,将群众路线贯穿到国家治理改革目标中,是社会治理的重要考量。诉源治理机制作为社会治理的重要组成部分,其制度设计顺应新时代潮流。完善诉源治理机制,建立和拓展社情民意沟通的渠道,能及时反映群众诉求,满足人民群众的多元解纷需求。一方面,基于“属地调解”便利性和高效率等价值考量,人民群众对就地解纷机制的需求日益增加。如在疫情期间,针对涉疫企业的破产重整,法院开启绿色通道,通过司法服务切实保障企业复工复产。另一方面,社会矛盾纠纷的日益增加和复杂多变,基于司法资源的有限性,如何充分发挥司法服务功能是当前司法改革的重大课题与主要难题。总的来说,新时代法院积极融入诉源治理机制,坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,满足人民群众日益增长的多元解纷需求,有助于社会治理格局的构建完善和法院自身司法改革的优化。

“枫桥经验”是中国共产党领导人民创造的一整套行之有效的社会治理方案,是我国基层社会治理的一面旗帜和“金字招牌”,是推进国家治理体系现代化的重要抓手。诉源治理与“枫桥经验”存在本质特征的一致性、价值理念的趋同性、方法内容的相合性、历史逻辑的承继性。具体而言:首先,本质特征的一致性。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,同样也是新时代“枫桥经验”和诉源治理的本质特征。诉源治理要始终坚持党的绝对领导,遵循党政领导、政法主导、多方参与,推动矛盾化解从终端裁决向源头防控延伸;其次,价值理念的趋同性。两者均坚持以人为本的理念,注重发动和依靠群众,把人民利益作为工作的出发点和落脚点,不断满足人民日益增长的美好生活需要,使人民获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续;再次,方法内容的相合性。两者均强调巩固基层,注重基层的作用发挥,支持社会力量参与社会治理,着力纠纷预防,努力做到有事多商量、遇事多商量、做事多商量,众人的事由众人商量着办;最后,历史逻辑的承继性。“诉源治理源于‘枫桥经验,又将‘枫桥经验发动和依靠群众就地解决纠纷发展为矛盾的提前化解和诉讼的源头治理。”[2]“枫桥经验”形成于社会主义建设时期,发展于改革开放时期,创新于中国特色社会主义新时代。作为新时代的发展继承,诉源治理是“枫桥经验”的生动实践。

二、诉源治理机制下法院的功能定位之争

法院作为诉源治理的重要参与主体,其功能定位决定其实践具体运行模式。因法院司法服务职能向基层治理不断延伸,不当或过度参与易引发异化风险。归根到底,问题的根源在于法院融入诉源治理机制的权力属性界定不明,理论观点亦众说纷纭。

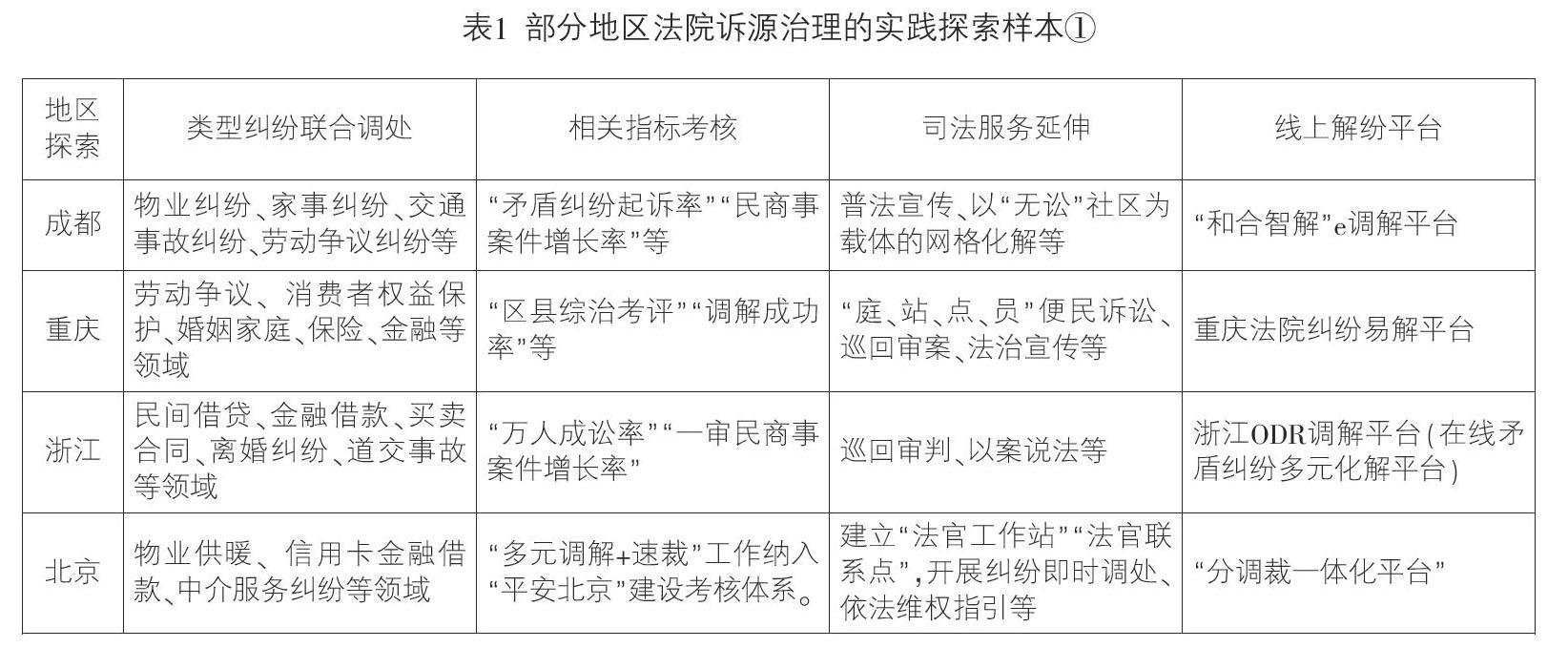

然而,对比各地区诉源治理实践的做法,主要存在以下共性问题:一是政法主导的诉源治理工作格局有待完善。近年来,由法院主导形成的解纷模式,即把各类调解资源汇聚到法院诉讼服务中心,并未从根本上缓解法院案件高位增长的现实困境。目前,大量矛盾纠纷未经调解程序便直接涌入诉讼渠道,使得法院“案多人少”的矛盾日益突出,无法确保将有限的司法资源集中到司法审判上,大大影响了人民群众的司法获得感。二是多元化解的社会治理合力有待凝聚。从源头上减少诉讼增量,党政主导下的社会治理合力有待进一步凝聚。基层治理网格有待进一步延伸,推动市、县、乡、村、网格“五级联动”治理格局构建。司法局、信访局、检察机关、公安局等部门有待进一步发挥作用,切实履行法律服务、信访化解、少捕慎诉等重要解纷职能。与此同时,要充分发挥人民调解基础性作用,通过专业性人民调解组织切实解决纠纷多发易发领域。三是矛盾纠纷分层过滤的责任有待压实。在诉源治理的工作过程中,个别治理部门偏重形式,仅注重考核数据指标,致使解纷防线轻易失守。乡镇、街道作为基层治理的主导者,通常将更多的精力花在经济社会发展方面。社会矛盾化解机制的组成主体(党政机关及相关部门、社会组织、民众)调解作用发挥不足,未有效将矛盾纠纷化解在源头。

四、功能主义视角下的法院功能定位

关于法院已有的功能定位研究,多是从政策分析、实证研究、比较历史等研究方法单向展开。笔者认为,诉源治理作为国家治理的重要组成部分,运用社会学方法,以功能主義分析为视角,更有利于全面客观看待诉源治理机制下法院的功能定位。诉源治理机制下,法院的功能定位应是从多元解纷司法引领转向“以审判为中心”,由不同功能的子系统有机构成并保持内外动态稳定,以契合政法主导模式、司法公信提升、群众权利保障的内在法治要求。

(一)“以审判为中心”的功能优位再造

前已述及,不管是制度层面上的多元化解纠纷机制文件,还是理论层面多元解纷替代说的主流思想,再到具体实践运行中,法院展示了其积极能动的司法力量,发挥其自身在解决纠纷争议和保护法益的作用力量。功能主义视角下,多元解纷无疑是显性功能的发挥,其隐性功能恰是司法回归“以审判为中心”。“以审判为中心”的政法政策主要以刑事诉讼制度改革为主,但并没有否认民事诉讼和行政诉讼也可进行“以审判为中心”的改革。[12]之所以强调“以审判为中心”的功能优位再造,是避免在多元化解纠纷解决体制下,由审判权力之外的其他主体不当介入,导致司法权在诉讼之外被大量违法利用且不受控制。更令人担忧的是,对多元化纠纷解决机制的安排,可能像信访一样,从司法的体外循坏机制演变成中国的内在元素,对于诉讼结构、功能和运作都产生极大冲击。[13]

从现实环境来看,当前矛盾纠纷多元化解机制建设还面临诸多困难,其中社会解纷力量发展缓慢、组织经费保障有限、非诉渠道分流纠纷不畅为主要表现形式。[14]对于法院来说,清晰地认识到矛盾纠纷大量集聚在法院的现实困境,主动提供多元解纷服务亦是诉源治理机制的现实要求。然而,基于社会群体往往对于法院给予过高的角色期待,形成“有事先找法院”的错误解纷理念,甚至个别治理部门认为参与诉源治理实则是给法院减压。诚然,法院从立案审查到立案登记,从线下解纷到线上推广,从定分止争到回应民众需求等,这均间接反映了法院的“全能”服务理念。然而,特定领域纠纷甚至个案化解,表现出司法解纷的非常态化,并未真正回应法院能够顺应和所能改造的极限边界。

有学者认为,法院除了要依法办好案件,还要大力推进能动司法,最大限度地延伸司法职能。[15]以Z省Q市法院为例,探索公证参与司法辅助,深化“三服务”,开展“组团联企”等治理举措,不断向外延伸司法服务。突出强调法院司法审判作用,解决诉讼纠纷和诉后衍生纠纷不存在争议,但从社会治理视角来看,尤其是在诉讼未形成的前端矛盾纠纷中,法院的司法审判延伸应是有限的和辅助性的。假设将司法审判过度延伸至纠纷源头,会变相导致“中心主导”模式下的异化风险。综上,在诉源治理机制下,主观上外界对法院的角色定位应是限定期待,客观上法院自身改造路径应是主动有为和适度参与,在诉源治理机制中发挥特有优势,适当延伸法院审判服务恰是对现实环境的必要改造,在保持固有的司法克制主义和司法审判独立的同时,防止无限供给司法服务而不当越位引发伦理风险和法治风险。

(二)目标指向由“案件下降”转为“社会治理”

功能主义视角下的意愿社会行动理论认为,行为主体的行动是由目标来指引的。在目标达成之前,发生的适应性活动则是实现这一目标的手段,可能存在被期望的中间环节被误认为最终目标。对于诉源治理而言,“诉讼案件下降”应是目标达成的手段选择(中间环节),但却常被误认为终极目标。以诉前调解这一特定行动路线来说,引导当事人优先选择非诉调解手段,可以减少进入诉讼程序的案件数量,但这仅是达成诉源治理目标的中间环节,最终的目的是使“调解优先、诉讼断后”的社会治理理念得到合理解释,切实把党的领导和制度优势转化为社会治理效能。

功能主义视角下,因行动发生在情境中,而情境中有一些既定因素受环境影响而无法被行动者控制。诉讼案件和涉诉信访案件的数量增加是社会总体趋势,这主要是由于社会经济发展变迁和非诉讼解纷机制不健全等多重因素导致。前已述及,诉讼案件下降并非诉源治理的最终目标,作为中间环节手段,不应作为单纯考核法院的硬性指标。现阶段,各地区法院纷纷将工作重点放在诉讼案件相关指标上,包括案件收结数、诉前化解数、司法确认数,等等。甚至有的地区法院明确将诉前调解案件纳入司法统计,制定专门的考核办法。[16]单纯以诉讼案件下降作为量化指标,数据能否真实客观反映诉源治理成效有待考证。如若过于强调诉讼案件下降的形式考核,不免受到立案登记架空、人为久调不结、被动化解个案等质疑。有鉴于此,法院应准确立足自身职能,关注焦点不应是诉讼案件数据。就诉源治理整体量化考核指标而言,除对法院内部审判质效考核进行细化调整外,还应量化其他社会治理承担主体的治理指标,提高协同治理的积极性和实践操作的可行性,保证其他治理主体履行化解纠纷的职能不缺位。

(三)法院对失范风险的自我调节与分化整合

功能主义视角下,社会中的子系统应是相互协调整合促使社会功能作用得以发挥,但不稳定的现实环境、不完善的规范制度以及不统一的道德价值标准等综合因素,会使得失范风险的发生成为可能①,从而让行动主体的选择发生偏颇,因配合不力造成整合得不到应有保障。在诉源治理机制下,涉及法院内部整合和法院与其他治理主体的必要整合,更好发挥整体功能优势。一方面,法院整合内部解纷资源,优化繁简分流机制等。另一方面,法院积极融入社会治理大格局中,实现纠纷就地前置联合调处。与此同时,强调不同治理部门之间的整合,以达到最低程度的团结。

实践中,为了使法院、检察院、司法局、信访局等协同治理部门在发挥各自功能的同时减少利益冲突,多通过联合文件、信息共享以及硬性指标考核等方式予以整合。“诉源治理”侧重于不同承担主体的协同治理作用,使各自利益冲突得以调和。以浙江改革为例,不难看出法院从原先的“引领”向“参与”显性过渡变化,诉源治理机制从依附法院向一站式解纷中心过渡。为更好地融入社会治理格局,浙江依托县级社会矛盾纠纷调处化解中心(简称“县级矛调中心”),①将诉讼服务中心通过整体或者部分入驻县级矛调中心的方式,将法院内设调解组织逐步向党政主导的社会治理格局融合,根据县级矛调中心的综合受理窗口实现一站式分流至不同调解组织,与其他职能部门联合调处,调解成功的当场履行或者申请司法确认,当事人不接受调解或者调解不成功的再由法院立案裁审。

(四)“非诉机制挺前”中的文化模式维持

子系统在短暂中止和非互动时期,为了维持系统的功能恢复和即时互动,在这一时期承担主体的义务必须被完整的保留。在某些情形下,可以通过发展特殊的机制加强对系统文化模式的义务。结构功能分析视角下的不同子系统功能之间保持一定的动态的平衡,有经过适应到整合再到目标达成和潜在的模式维持的阶段。其中潜在的模式维持与文化系统紧密联系并提供核心的价值取向,从而使得承担主体之间保持共有的价值理念并不断促进和加强,以期为规范模式提供合法性基础。

坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,是习近平总书记对社会治理现实、人民群众需要,以及矛盾纠纷化解规律的准确论断。从现实情况来看,诉源治理机制多从法院个体式的法治宣传角度,如巡回审判、法官下乡、网格调解等多种法治教育方式展开。然而,真正的诉源治理机制强调的文化理念应是“非诉机制挺前,法院诉讼断后”。法院作为治理承担主体之一,与其他治理部门之间的关系应是按照协同治理的规范模式进行的。纵观诉源治理实践样态,不同地区法院的工作重点虽各有不同,但多侧重非诉解纷的法治化和递进式,强调法院司法断后而非前置主导的角色定位。基于诉讼断后这一理念的目的指引,法院参与诉源治理的多样手段,建议可通过加强对调解组织的专业指导和培训等,利用司法专业优势助力集成治理,亦是协同治理下的适时调节和选择。

以“源头预防为先,非诉机制挺前,法院裁判终局”为核心的诉源治理新实践,填补了基层社会治理的制度性空缺。[17]诉源治理是一个系统工程,法院作为该系统工程中的一个重要责任主体,准确把握法院的功能定位,才能在积极作为的同时做到适度参与。源头解纷不等于提前介入,法院不宜在司法治理之外主动广泛地挖掘矛盾纠纷。把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,坚持党政领导、政法主导的中心地位,形成纠纷处理的规则化,塑造良法秩序下的法治化,是未来发展的方向。从长久来看,相关治理主体应增强主动融入诉源治理的责任意识,主动把诉源治理工作放在社会矛盾纠纷调处化解的大格局中,协同共建社会治理机制。

【参考文献】

[1]郭彦.共建共赢 内外并举 全面深入推进诉源治理[N].人民法院报,2016-12-28(08).

[2]陈俊伶,胡宇,吴莹.诉源治理实质化 社会治理新格局[J].人民法治,2019,(11):88-91.

[3]张军.主动融入诉源治理机制建设[N].人民法院报,2019-10-19(02).

[4]龙飞.“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的实证研究——以重庆法院实践为样本[J].法律适用,2019,(23):76-88.

[5]苏力.关于能动司法与大调解[J].中国法学,2010,(01):5-16.

[6]苏润.“诉源治理直通车”,打通联系群众“最后一公里”[N].人民法院报,2019-11-17(002).

[7]四川省成都市中级人民法院课题组.探索诉源治理新路径 构建社会治理新格局[N].人民法院报,2019-11-07(08).

[8][16]薛永毅.“訴源治理”的三维解读[N].人民法院报,2019-08-11(02).

[9]施新州.人民法院在国家治理中的功能定位分析[J].治理现代化研究,2019,(1):44-52.

[10]周苏湘.法院诉源治理的异化风险与预防——基于功能主义的研究视域[J].华中科技大学学报(社会科学版),2020,(1):28-37.

[11]四川省成都市中级人民法院课题组,郭彦.内外共治:成都法院推进“诉源治理”的新路径[J].法律适用,2019,(19):15-23.

[12]于立深.审判中心视角下的行政诉讼制度构造[J].法学论坛,2020,(3):64-76.

[13]汪庆华.政治中的司法:中国行政诉讼的法律社会学考察[M].北京:清华大学出版社,2011:118.

[14]李少平.传承“枫桥经验”创新司法改革[J].法律适用,2018,(17):2-10.

[15]黄顺祥.法院应正确界定功能定位[N].江苏法制报,2011-08-23(C1).

[16]景汉朝.立案工作指导第1辑[M].北京:人民法院出版社.2016:162.

[17]薛永毅.“诉源治理”的三维解读[N].人民法院报,2019-08-11(02).

(责任编辑:苗政军)

Abstract:As a new upgrade of “Fengqiao Experience” in grassroots governance,the court actively integrates into the governance mechanism of litigation source,which has a legitimate basis.However,the practice and exploration mainly focus on the court,and there is the risk of alienation of improper participation.Therefore,the functional orientation of the court should be changed from the judicial guidance under the Pluralistic Dispute Resolution to “taking trial as the center”,transforming the party's leadership and institutional advantages into social governance efficiency.

Key words:Fengqiao Experience;litigation source management;court function