人工智能、劳动收入份额与社会福利

□陈利锋,钟玉婷

一、引 言

近年来,大数据、机器学习的快速发展助推了人工智能在全球范围内的蓬勃发展[1],据2018年3月28日《经济学家》杂志的报道,2015年全球与人工智能有关的并购交易额不到8.5亿美元,而2017年的交易额则达到220亿美元,翻了近26倍。根据全球著名的管理咨询公司麦肯锡的预测,2030年人工智能将为全球GDP贡献13万亿美元,为全球经济增长贡献1.2个百分点。我国政府对人工智能的发展给予高度重视,并将人工智能的发展看做事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机会的战略问题。根据德勤公司《中国人工智能产业白皮书(2018)》,2015年我国人工智能的市场规模为112亿元人民币,而2020年这一数字将增加至710亿元。人工智能的快速发展引起全社会的广泛关注,作为一项对人工具有替代性的革新性技术,人工智能的发展究竟如何影响收入分配以及社会福利是被重点关注的问题。Stevenson(2019)[2]3指出,对于人工智能的发展,存在两个截然不同的观点:一种反乌托邦式的观点悲观地认为,人工智能发展导致机器完全替代人工,机器将取代人类,并最终导致社会福利的恶化,甚至使人类失去生存的意义;另一种乌托邦式的观点则认为,人工智能发展会使人类摆脱时间和金钱的约束,进而更好地享受生活,这意味着人工智能的发展实现了社会福利的改进。

事实上,近年来在关于人工智能影响收入分配的相关研究中,研究者并未对这一问题形成一致意见。Aghion等(2017)[3]1以及DeCanio(2016)[4]指出,人工智能发展必然引起企业倾向于使用具有更高生产率的人工智能,进而引起失业增加。这些研究意味着人工智能发展必然会引起劳动收入份额下降及社会福利的恶化。另外一些研究如Acemoglu和Autor(2011)[5]、Autor(2015)[6]、Acemoglu和Restrepo(2018)[7]2、Autor和Salomons(2019)[8]及Fueki和Maehashi(2019)[9]等则指出,尽管人工智能发展会产生对人工的替代和失业增加,但人工智能发展提高了劳动生产率,最终的结果可能不会导致收入分配恶化。当然,仍有一些研究如Nardhaus(2015)[10]、Graetz和Michaels(2018)[11]及Berg等(2016)[12]10等认为人工智能发展并不一定对人工产生替代作用,因而不会必然导致工资下降。国内研究者如陈彦斌等(2019)[13]、杨蕙馨等(2020)[14]认为人工智能发展可以促进我国经济增长,但需要防范人工智能发展带来的失业风险和收入分配失衡。郭凯明(2019)[15]61则指出,人工智能发展对于劳动收入份额的影响取决于就业者所在的部门特征,人工智能对不同部门收入分配状况的影响存在显著差异。陈利锋和钟玉婷(2020)[16]指出,人工智能发展显著影响了货币政策有效性。这些研究的共同点在于其模型构建均基于经济增长分析框架,重视分析人工智能发展的长期影响。同时,在研究内容上,以往研究大多主要集中分析人工智能发展对经济增长和收入分配的影响,而较少关注人工智能发展对劳动力市场以及社会福利产生的影响。作为替代人类劳动力的产物,人工智能发展必然引起劳动力市场条件改变,那么,人工智能发展将如何影响劳动者的就业岗位、劳动收入份额以及社会福利呢?

结合以往研究的分析思路,本文构建了一个包含人工智能的动态随机一般均衡模型。模型中,人工智能发展表现为人工智能投资效率提高和人工智能使用范围扩大。基于这一模型框架,本文分别使用稳态分析法、短期分析法和福利分析法考察人工智能发展对劳动收入份额及社会福利的影响。稳态分析的结果显示:(1)人工智能发展促进了劳动生产率提高和产出增加,但对实际工资和消费的影响具有阶段依存特征。在初级阶段,人工智能发展导致失业增加,劳动力需求减少引起实际工资和消费下降;在较高级阶段,人工智能发展导致实际工资提高和消费增加。(2)无论是人工智能投资效率提高,还是人工智能使用范围扩大,人工智能发展均导致劳动收入份额下降。本文使用短期分析方法考察了偏好冲击与技术冲击下人工智能发展对劳动收入份额的影响,研究结果表明:(1)与人工智能发展情况无关,逆向偏好冲击与积极的技术冲击均引起劳动收入份额下降,技术冲击对劳动收入份额的影响大于偏好冲击;(2)无论是偏好冲击还是技术冲击,人工智能发展显著影响劳动收入份额。具体表现为,人工智能发展程度越高,劳动收入份额下降的幅度越大。本文进一步使用福利分析方法考察人工智能发展对社会福利的影响。结果表明,人工智能发展对社会福利的影响具有阶段依存性。当人工智能发展处于较低级阶段,人工智能发展导致消费和就业等宏观经济变量更大的波动,进而引致社会福利的恶化;但是在人工智能发展的相对较高级阶段,人工智能发展仅引起消费和就业等宏观经济变量较小的波动,进而相对实现社会福利的改善。

显然,本文的研究结论表明,人工智能发展对我国社会福利的影响与人工智能发展阶段存在密切联系。那么,缘何人工智能发展的宏观经济影响呈现这一特征呢?一个重要的原因在于,人工智能发展同时具有替代效应和生产率获得效应两种影响。在人工智能发展早期阶段,人工智能投资效率相对较低且使用范围相对较小,此时替代效应占优,就业和实际工资下降引起消费和就业表现出较大幅度波动,进而导致社会福利恶化。在人工智能发展较高级阶段,人工智能投资效率提高以及使用范围扩大,人工智能发展带来的生产率获得效应超越替代效应,尽管就业下降但是实际工资上升,消费和就业波动的幅度相对较小,因而最终实现了社会福利的相对改进。

相比以往研究,本文完成的工作包括:(1)构建动态随机一般均衡模型考察人工智能发展的宏观经济效应。以往研究大多基于局部均衡分析,同时在研究内容上主要关注的是人工智能对经济增长层面的影响。(2)以往研究大多关注的是人工智能发展产生的长期(也即稳态)效应,而本文则同时关注了人工智能发展产生的长期影响与短期影响。(3)与以往研究不同,本文详细区分了人工智能发展产生的替代效应和生产率获得效应,而以往研究大多关注的是人工智能发展产生的替代效应。(4)从社会福利的角度综合考察了人工智能发展的宏观经济效应,因而对于人工智能发展宏观经济效应的分析更加全面。

二、模型与设定

经济中包含劳动互补性资本和劳动替代性资本两种资本:物质资本和人工智能资本。与物质资本不同,人工智能资本对劳动具有替代作用。这一替代作用使得人工智能发展必然引起劳动力市场条件发生改变,进而影响劳动力需求和劳动者收入份额,并且最终通过劳动力市场的变化影响整个宏观经济以及社会福利状况。

(一)家庭的优化问题

定义Ct和Nt分别表示典型家庭的消费与就业,典型家庭的终身效用函数满足:

式中,Sk(.)和Sz(.)分别为物质资本和人工智能资本的调整成本,并满足如下形式:

(1)

(2)

其中,δk和δz分别为物质资本和人工智能资本的折旧率;ψk和ψz分别为物质资本与人工智能资本调整成本规模系数。

定义μk为反映物质资本投资效率的参数,μz为反映人工智能投资效率的参数,那么物质资本和人工智能资本积累方程为:

(3)

(4)

定义Wt与wt分别表示名义工资与实际工资,那么二者的关系满足wt=Wt/Pt。名义工资Wt依据交错方式设定,即:

(5)

决定最优工资设定的一阶条件为:

(6)

(二)产品生产企业

最终产品生产企业具有完全竞争特征,其对应的利润为零。定义Pt和Pt(i)分别为CPI与中间产品Yt(i)对应的价格,εp为不同中间产品Yt(i)的替代弹性,Yt为最终产品产出,那么最终产品生产企业利润最大化问题的一阶条件为:

Yt(i)=(Pt(i)/Pt)-εpYt

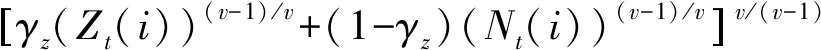

中间产品的生产技术满足如下CES形式:

(7)

(8)

(9)

(三)市场出清、货币政策与冲击过程

最终产品用于支持所有典型家庭消费、人工智能资本投资及其调整成本、物质资本投资及其调整成本。因此,市场出清条件为:

(10)

经济中的货币政策遵循如下规则:

(11)

三、模型参数化

依据陈利锋(2019)[17]8、范爱军和卞学宇(2018)[18]估计的结果,将贴现因子β、产品替代弹性εp、名义价格刚性θp、就业替代弹性εw、名义工资刚性θw、弗里希就业弹性η等参数分别取值为0.98、1.5、0.75、2、0.5和0.916;依据郭路和魏杨(2019)[19]的估计结果,将物质资本折旧率δk、物质资本贡献份额γk分别取值设定为0.04和0.6。依据石峰和王忏(2019)[20]等关于稳态物质资本投资效率的设定,将物质资本投资效率参数μk取值校准为1。考虑物质资本与复合劳动之间存在互补性,因而其替代弹性系数α的取值校准为0.5。依据陈利锋(2019)[17]9的设定,物质资本调整成本参数ψk、典型家庭效用函数中就业的权重χ取值分别校准为17.5和2。依据王博等(2019)[21]以及王立勇和纪尧(2019)[22]贝叶斯估计的结果,货币政策中的参数ρ、ry、rp分别取值为0.8、0.25和1.25。

由于国内已有研究未对人工智能资本折旧率δz进行估计,在基准情形中,本文将其取值设定为0.04。依据Berg等(2016)[12]11以及郭凯明(2019)[15]70的做法,将人工智能对人工的替代弹性v、人工智能资本投资调整成本参数ψz的取值分别校准为2.5和17.5。依据郭凯明(2019)[15]71的估算结果,将复合劳动中人工智能的贡献份额γz首先校准为0.04(对应γz1),然后依据Berg等(2016)[12]13估算的结果进行敏感性分析,即将γz取值分别设定为0(对应γz2)和0.08(对应γz3)。依据陈彦斌等(2019)[13]以及Berg等(2016)[12]13的做法,在基准情形中将人工智能资本投资效率参数μz的取值设定为1(对应μz1),然后使用敏感性分析,分别将这一参数取值设定为0(对应μz2)和2(对应μz3),分别代指经济中未使用人工智能以及人工智能深化两种情形(表1)。

表1 参数校准

四、稳态与短期动态分析

本部分主要使用稳态分析与短期动态分析两种方法考察人工智能发展的影响。稳态分析方法基于比较静态分析方法的思路,比较在无外生冲击发生的情况下人工智能发展对宏观经济变量稳态的差异。这一分析方法可以反映人工智能对宏观经济的长期影响。短期动态分析使用冲击反应分析方法,考察人工智能发展对不同外生冲击脉冲响应函数产生的影响。在使用短期动态分析时,我们设定所有外生冲击的持续性为0.8、冲击大小为1个单位标准差。

(一)稳态分析

表2显示的是对应不同的人工智能投资效率时产出等主要宏观经济变量的稳态。依据表2可以发现,对应人工智能投资效率参数μz为0、1和2时各宏观变量的特征为:(1)稳态产出Y分别为0.8141、0.8334和0.8749,即人工智能投资效率提高引起稳态产出增加。(2)稳态消费C分别为0.4559、0.4462和0.4709,稳态实际工资w分别为0.7208、0.7120和0.7338,表明人工智能投资效率对稳态消费和稳态实际工资的影响并不具有线性特征。(3)当人工智能投资效率参数μz的取值为0时,表明人工智能资本在模型经济中未发生作用,企业生产过程中未使用人工智能,因而在这一情形中稳态人工智能资本价格Rz、稳态人工智能资本投资Iz以及稳态人工智能资本存量Z均无取值;当μz分别取值为1和2时,稳态人工智能资本价格Rz分别取值为0.06和0.03,稳态人工智能资本投资Iz的取值分别为0.0025和0.0075,稳态人工智能资本存量Z分别为0.075和0.43。显然,人工智能投资效率提高,引起稳态人工智能资本价格下降以及稳态人工智能资本投资和稳态人工智能资本存量增加。(4)稳态就业N分别为0.3582、0.3559和0.3530,即人工智能投资效率提高引起就业下降。(5)单位劳动产出的稳态值分别为2.2728、2.3417和2.4785,由于单位劳动产出表示劳动的生产效率,因而人工智能投资效率的提高引起了劳动生产效率的提高。(6)稳态劳动收入份额分别为0.3171、0.3041和0.2961,表明人工智能资本投资效率提高降低了劳动收入份额。

表2 人工智能资本投资效率与宏观经济稳态

人工智能投资效率参数μz取值越大,表明人工智能投资效率越高,人工智能资本的积累成本更低且更为便利,吸引企业偏好使用人工智能替代人工,导致就业减少。以往研究将这一效应称为人工智能发展的“替代效应”[3]6。人工智能发展的替代效应使劳动力需求下降,并导致实际工资降低。不过,人工智能发展还可以通过生产率获得效应对实际工资施加影响[7]4,即人工智能投资效率提高促进了人工智能的使用,进而引起劳动生产率提高。由于工资与劳动生产率对应,因而人工智能发展通过提高劳动生产率而引起实际工资增加。Stevenson(2019)[2]4指出,替代效应与生产率获得效应共同决定了人工智能发展对实际工资的影响:在人工智能发展的初级阶段,替代效应占优,因而实际工资下降;而在人工智能发展的高级阶段,生产率获得效应占优,实际工资提高。因此,人工智能发展对实际工资的影响并不具有线性特征,实际工资表现出先下降后上升的特征。

劳动收入份额的变化取决于三个因素:实际工资w、就业N和产出Y。人工智能投资效率参数μz取值越大,企业将更加偏好使用人工智能替代人工,劳动生产率得以提高,因而产出随着人工智能投资效率μz取值的增加而增加。在初级阶段,人工智能发展引起实际工资w、就业N减少以及产出增加,因而劳动收入份额必然下降;在高级阶段,人工智能发展由于生产率获得效应而引起实际工资增加、就业减少和产出增加,但实际工资源于劳动生产率提高,因而其增加的速度慢于劳动生产率增加的速度,劳动收入份额依然下降。

当人工智能投资效率保持不变(μz取值等于1)时,表3显示了人工智能资本在复合劳动中的贡献份额(即人工智能使用范围)γz取不同数值时宏观经济变量各自的稳态值。依据表3可以发现,对应γz的取值分别为0、0.04、0.08,宏观经济变量的特征为:(1)稳态产出Y的取值分别为0.8188、0.8334、0.8848。由于γz取值越大表明人工智能资本的使用范围越广泛,因而随着人工智能在复合劳动中的贡献份额γz取值增加,产出也随之增加,意味着人工智能适用范围扩大推动了稳态产出增加。(2)与人工智能投资效率参数μz变化对稳态实际工资w和稳态消费C的影响类似,稳态消费C相应的取值分别为0.4585、0.4462、0.4804,稳态实际工资w的取值分别为0.7364、0.7120、0.7560,二者均经历先下降后上升的过程。(3)稳态就业N的取值分别为0.3603、0.3559、0.3509,表明人工智能使用范围扩大引致就业减少。稳态劳动生产率也即单位劳动产出的取值分别为2.2726、2.3417、2.5215,而稳态劳动收入份额的取值则为0.3240、0.3041、0.2998,表明人工智能使用范围扩大提高了劳动生产率,并降低了劳动收入份额。显然,这一发现与表2类似,导致这一变化的原因仍然是人工智能发展同时存在替代效应和生产率获得效应。(4)当γz取值为0时,人工智能对于复合劳动无贡献,即企业生产活动中未使用人工智能,因而此时稳态人工智能资本价格Rz、稳态人工智能资本投资Iz以及稳态人工智能资本存量Z均无取值;当γz取值为0.04和0.08时,稳态人工智能资本价格Rz取值均为0.06,这与表2中人工智能资本投资效率对稳态人工智能资本价格的影响不同。原因在于,稳态人工智能资本价格Rz满足:

(12)

显然,Rz的取值与人工智能适用范围γz的取值无关,仅与人工智能的投资效率μz的取值有关,因此,表3中γz的变化并未引起稳态人工智能资本价格Rz的取值发生改变。当γz取值为0.04和0.08时,稳态人工智能资本投资Iz分别取值为0.0025和0.0151,稳态人工智能资本存量Z的取值分别为0.075和0.3789,即人工智能使用范围扩大推动了稳态人工智能资本投资Iz、稳态人工智能资本存量Z的增加。其原因在于人工智能资本使用范围越大,生产过程对人工智能资本的需求越大,刺激了人工智能投资增加,人工智能资本存量也随之增加。

结合表2和表3可以发现,无论是人工智能投资效率提高还是人工智能使用范围扩大(二者合称人工智能发展),均引起经济中长期产出、人工智能投资、人工智能资本存量增加以及劳动生产率提高,同时也引起就业减少以及劳动收入份额下降,并且人工智能发展对于长期实际工资和消费的影响与人工智能的发展阶段密切相关。

(二)短期分析

与以往相近研究类似,本文使用脉冲响应函数分析方法进行短期分析,即计算偏好冲击与技术冲击下劳动收入份额的脉冲响应路径,通过比较人工智能投资效率参数μz、人工智能使用范围参数γz在不同取值下劳动收入份额的脉冲响应,考察人工智能发展对劳动收入份额的短期影响。

图1显示的是对应不同人工智能投资效率偏好冲击与技术冲击下劳动收入份额的动态变化轨迹。基于图1可以发现:第一,与人工智能投资效率μz取值无关,偏好冲击与技术冲击发生之后劳动收入份额均表现出下降趋势。第二,无论是偏好冲击还是技术冲击,μz取值为2的情形下劳动收入份额下降的幅度最大,μz取值为1的情形次之,而μz取值为0的情形下劳动收入份额下降的幅度最小。这意味着,随着μz取值增加,偏好冲击、技术冲击发生之后,劳动收入份额下降的幅度越大,即人工智能投资效率越高,劳动收入份额下降的幅度越大。第三,相对偏好冲击,无论人工智能投资效率μz取值如何,技术冲击下劳动收入份额下降的幅度均大于偏好冲击下劳动收入份额下降的幅度,意味着技术冲击对劳动收入份额的影响大于偏好冲击带来的影响。

图1 人工智能投资效率与劳动收入份额

图2显示了偏好冲击与技术冲击下对应人工智能使用范围系数γz不同取值时劳动收入份额的动态变化轨迹。基于图2可以发现:第一,与图1中人工智能投资效率对劳动收入份额的影响类似,无论人工智能使用范围系数γz取值如何,偏好冲击与技术冲击均引起劳动收入份额下降。第二,当人工智能投资效率μz的取值固定为1时,人工智能使用范围系数γz取值为0.08时,无论是偏好冲击还是技术冲击,劳动收入份额下降的幅度均最大,γz取值为0.04时劳动收入份额下降的幅度次之,而γz取值为0时劳动收入份额下降的幅度最小。这意味着,无论是偏好冲击还是技术冲击,人工智能使用范围系数γz的取值越大,劳动所得份额下降的幅度越大。第三,与图1中劳动收入份额的变化轨迹类似,独立于人工智能使用范围系数γz取值情况,技术冲击发生之后劳动收入份额下降的幅度均大于偏好冲击下劳动收入份额下降的幅度,换言之,技术冲击对于劳动收入份额的影响大于偏好冲击的影响。

图2 人工智能使用范围与劳动收入份额

结合图1与图2,可以认为即使在短期人工智能发展也将导致劳动收入份额下降,同时,比较图1和图2中劳动收入份额的下降幅度可以发现,相同的外生冲击下,人工智能投资效率参数μz提高1倍(比如取值从1至2)对劳动收入份额的影响大于人工智能使用范围参数γz提高1倍(比如取值从0.04到0.08)对劳动收入份额的影响。这一发现与稳态分析的结果基本一致:当μz取值从1增加至2时,稳态劳动收入份额从0.3041下降至0.2961;而当γz取值从0.04增加至0.08时,稳态劳动收入份额从0.3041下降至0.2998。显然,μz取值改变对稳态劳动收入份额的影响大于γz取值改变对稳态劳动收入份额的影响。

那么,为何偏好冲击与技术冲击均引起劳动收入份额下降呢?首先,逆向偏好冲击表明典型家庭对当前消费与未来消费之间更倾向于未来消费,相当于总需求下降,因而偏好冲击必然降低就业、实际工资和产出。不过,由于产出下降的幅度小于就业的幅度,进而必然导致劳动收入份额下降。第二,积极的技术冲击意味着劳动生产率提高,同样的产出需要投入的劳动力减少,劳动力需求减少导致就业与实际工资下降。与就业、实际工资变化方向相反,技术进步提高了劳动生产率进而引起产出增加,依据劳动收入份额的定义可知,技术进步必然导致劳动收入份额下降。另一个与之相关的问题是,无论是哪一类型外生冲击,为何人工智能发展引致劳动收入份额下降呢?原因在于,无论是人工智能投资效率提高(即μz取值增大)还是人工智能使用范围扩大(即γz取值增大),均引致劳动力需求减少和劳动生产率提高,劳动力需求减少直接导致实际工资降低。依据劳动收入份额的定义可知,劳动收入份额必然随着人工智能发展而下降。更重要的是,人工智能发展程度越高,劳动生产率水平越高,尽管实际工资由于劳动生产率水平的提高而上升,但劳动生产率提高的速度快于实际工资的变化,因而劳动收入份额依然会下降。

(三)人工智能发展与社会福利

(13)

依据方程(13),表4分别给出了人工智能投资效率、人工智能使用范围对社会福利的影响。表4上半部分给出的是人工智能投资效率对社会福利的影响,从中可以发现:(1)当人工智能投资效率参数μz取值为0时,偏好冲击下消费和就业的方差分别为0.0259和0.0174;当人工智能投资效率参数μz取值为1时,消费的方差近似等于(实际值大于)0.0259,就业的方差为0.0175。这表明当人工智能投资效率参数由0提高至1,消费和就业的波动性变大。技术冲击的情况与偏好冲击类似。当μz取值为0时,消费与就业的方差分别为0.0225和0.1128;而当μz取值为1时,消费的方差近似等于(实际值大于)0.0225,就业的方差为0.1145,同样大于μz取值为0 的情形。因此,无论是偏好冲击还是技术冲击,人工智能投资效率参数由0提高至1 ,消费和就业均表现出更大的波动性。(2)当人工智能投资效率μz取值为2时,偏好冲击下消费和就业的方差分别为0.0221和0.0131,小于μz取值为0和1时的情形;类似的,技术冲击下消费与就业的波动性分别为0.0028和0.0403,同样小于μz取值为0和1时的情形。因此,当人工智能投资效率μz的取值从1增加至2时,消费和就业的波动性下降。(3)从社会福利损失的角度,人工智能投资效率μz取值为0时,偏好冲击与技术冲击的社会福利损失分别为0.0352和0.0831;μz取值为1时,偏好冲击的社会福利损失近似等于(实际值大于)0.0352,技术冲击的社会福利损失近似等于(实际值大于)0.0831;μz取值为2时,偏好冲击的社会福利损失分别为0.0289和0.0238,显然,μz的取值由0增加至1时,无论是偏好冲击还是技术冲击,社会福利损失均增加;当μz的取值由1增加至2时,无论是偏好冲击还是技术冲击,社会福利损失均降低。

表4 人工智能发展与社会福利

表4下半部分显示的是人工智能使用范围参数γz对社会福利的影响。基于表4可以发现:(1)人工智能使用范围参数γz取值为0时,消费与就业的方差分别为0.0259和0.0174;当γz取值为0.04时,消费的方差近似等于(实际值大于)0.0259,就业的方差近似等于(实际值大于)0.0175。因此,当人工智能的使用范围参数γz的取值由0增加至0.04时,消费与就业的波动性增加。(2)人工智能使用范围参数γz取值为0.08时,偏好冲击下消费与就业的方差分别为0.0258和0.0171,技术冲击下消费与就业的方差分别为0.0223和0.0224,均小于γz取值为0和0.04时二者的方差。(3)从社会福利损失的估算结果看,γz取值为0时,偏好冲击和技术冲击各自引致的社会福利损失分别为0.0353和0.0846;γz取值为0.04时,偏好冲击和技术冲击各自引致的社会福利损失分别近似等于(实际值大于)0.0353和0.0831;γz取值为0.08时,偏好冲击和技术冲击各自引致的社会福利损失分别为0.0348和0.0338。因此,当人工智能使用范围参数由0增加至0.04,无论是偏好冲击还是技术冲击,社会福利损失将增加;当人工智能使用范围参数由0.04增加至0.08,偏好冲击与技术冲击引致的社会福利损失将减少。

综合表4的结果可以认为,人工智能发展对于社会福利的影响并不具有线性特征。依据Stevenson(2019)[2]8、Acemoglu和Restrepo(2018)[7]10关于人工智能发展阶段的划分可以认为,人工智能发展对于社会福利的影响具有阶段依存特征:在人工智能发展初级阶段,比如人工智能投资效率参数μz取值从0至1、人工智能使用范围参数γz取值从0至0.04(分别代表着人工智能投资效率相对较低、人工智能使用范围较小的发展阶段),人工智能发展加剧了消费和就业等宏观经济变量波动,并导致了社会福利的恶化;在人工智能发展较高级阶段,比如人工智能投资效率参数μz取值从1至2、人工智能使用范围参数γz取值从0.04至0.08(分别代表着人工智能投资效率相对较高、人工智能使用范围较广的发展阶段),人工智能发展降低了消费和就业等宏观经济变量的波动,进而实现了社会福利的改进。

五、结论

结合人工智能快速发展的现实,构建包含人工智能的动态随机一般均衡模型,并使用稳态分析、短期分析以及福利分析方法,考察人工智能发展对劳动收入份额以及社会福利的影响,得到如下研究结论:(1)稳态分析的结果显示,人工智能投资效率提高和人工智能使用范围扩大均引起产出增加、劳动生产率提高以及就业减少。不过,人工智能发展对实际工资以及消费的影响具有阶段依存特征。同时,人工智能投资效率提高和人工智能使用范围扩大均引起劳动收入份额下降。(2)短期分析的结果显示,无论人工智能发展如何,逆向偏好冲击和扩张性技术冲击均引起劳动收入份额下降,并且技术冲击对劳动收入份额的影响大于偏好冲击。随着人工智能的发展,人工智能投资效率越高,或者人工智能使用范围越广,劳动收入份额下降的幅度越大。(3)福利分析的结果表明,人工智能发展对于社会福利的影响与人工智能的发展阶段密切相关。在人工智能发展的初级阶段,无论是人工智能投资效率提高,还是人工智能使用范围扩大,均会导致社会福利的恶化。在人工智能发展的较高级阶段,无论是人工智能投资效率提高,还是人工智能使用范围扩大,均会引起社会福利的改进。

本文尝试将对人工具有替代特征的人工智能资本引入模型框架,并基于这一框架分析了人工智能发展对劳动收入份额及社会福利的影响。作为尝试,本文仍存在一些可以深入研究之处:(1)在本文的模型中,企业使用人工智能决策并非内生决定,而是看做一个必然选择。这一做法可以简化分析过程及难度,但忽略了人工智能发展过程中企业的决策选择。一个可行的做法是借鉴劳动力市场搜寻与匹配方法,考虑企业在使用人工智能决策时的成本和收益,完整地分析人工智能作为生产投入的最优决策过程。这一方面的研究可以参考Petrosky-Nadeau和Wasmer(2017)[24]等关于资本市场搜寻与匹配的分析思路。(2)本文尽管分析了人工智能发展的宏观经济影响,但并未对人工智能时代的财政政策或者货币政策进行考察,因此,一个可行的拓展是基于本文的分析框架考察人工智能发展背景下实现宏观经济稳定的财政与货币政策设计。(3)本文主要采用的是数值模拟方法考察人工智能发展对劳动收入份额以及社会福利的影响,并未使用相关宏观数据或者微观调查数据,因此,另一个可行的方向是使用人工智能发展方面的相关数据进行参数估计或对应的经验研究(1)余玲铮等(2019)[25]使用微观企业调查数据考察了人工智能发展对劳动者收入的影响。。(4)本文并未分析人工智能发展对财政政策与货币政策传导机制产生的影响,关于这一方面的研究,可以参考陈利锋和钟玉婷(2020)[16]以及韩民春和韩青江(2020)[26]的相关研究。

——基于规模和结构的双重视角的研究