川气东送管道某滑坡变形特征及治理措施

遵义师范学院工学院,贵州 遵义 563006

川气东送管道工程是国家“十一五”重点工程,该工程始于川东普光,末站上海,途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江、上海等六省市,干线呈近东西向延伸。此外还包括普光~上海干线,川维、南京、常州、苏州等4 条支线以及达化专线,管道全长约2220km。该工程于2007 年8 月正式开工,于2009 年12 月实现全线投产。

川气东送管道穿越川东-渝东山区,地质构造复杂、地貌形态多样、地形起伏大、地质灾害突出且类型多样。受连续降雨影响,管道穿越位于重庆市梁平县某滑坡后缘土体产生裂缝并开始向下滑动。现场调查发现,在滑坡中前部修建的条石挡墙多处发生垮塌,此外在滑坡西侧产生大量拉张开裂的弧形裂缝。调查期间,该滑坡处于极限平衡状态,若滑坡继续滑动,可能造成管道破裂,将会带来巨大的环境破坏和财产损失。

1 滑坡区地质环境特征

该滑坡位于渝东山区重庆市梁平县合兴镇(管道里程YL526~CQDS112),属侵蚀构造中低山地貌区,总体地势南高北低。滑坡所处斜坡地形为阶梯状台梁,坡向北西,整体坡度约40°。

滑坡区地层由新到老分别为第四系人工填土(Q4ml)、崩坡积层(Q4col)、侏罗系中统上沙溪庙组(J2S)砂和泥岩地层等,上述岩层均以单斜状产出,倾角为3°~5°。

滑坡区属于暖湿亚热带气候区域,四季分明,雨量充沛,地下水主要接受大气降水的补给,主要赋存于第四系人工填土和崩坡积层中的松散介质中,由于第四系透水性较强,地下水位较低,雨后运移较快,常以下降泉的形式出露。

2 滑坡体工程地质特征

2.1 滑坡空间形态特征

据现场工程地质调查,滑坡区在平面上呈现后窄前宽的“条萁”形,前、后缘相对高差约35m;后缘以山顶陡坎为界,前缘以坡底第二级条石挡墙为界,东缘至冲沟边陡坎,西缘至柑子林。滑坡纵向由南向北逐次呈阶梯状下降,上段地表坡角约40°~45°,下段地表坡角约30°~35°;坡向近南-北,与地层倾向相同,属顺向坡;滑面为土-岩分界面,主滑方向为W327°N。

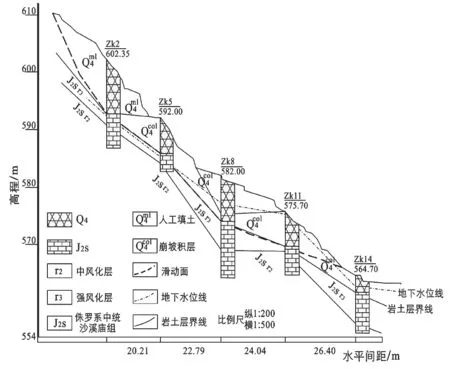

滑坡体南-北长约90m,东-西宽60m,平面面积约5000m2;滑体最大厚度10.60m,上段厚度约5.80~9.60m,下段厚度约3.60~8.00m,滑体平均厚度约6.50m,总体积约3.25×104m3(图1)。

图1 雨家村滑坡A-A’工程地质剖面图

2.2 滑坡物质组成及结构特征

滑坡的滑体由人工填土和崩坡积土组成,主要物质为砂土与粉质粘土夹30%~35%的砂岩碎石(土、石比7:3),碎石在竖向和平面空间分布不均匀,滑体厚度由北(前段)向南(后段)增厚,近底部软塑-流塑状态。

滑坡的滑面为土-岩分界面,界面附近具有上覆土层软塑-流塑、下伏基岩存在软化和泥化特征。滑带土为松散层与基岩接触面附近的褐色粉质粘土,厚度0.30~0.50m。根据钻孔揭露,滑带深度后缘较深、前缘及中部较浅,综合判断滑带深度为3.60~10.60m。

滑坡的滑床为侏罗系中统上沙溪庙组(J2S)互层状砂、泥岩,倾向为北西,倾角3°~5°。滑坡范围内基岩面形态在纵向上呈折线型,由前缘至后缘基岩面坡度渐陡,前段7°~10°,中段15°~35°,后段30°~45°;基岩顶面附近岩石风化强烈,砂、泥岩普遍具软化、泥化现象。

2.3 滑坡水文地质

滑坡区土体具有一定的孔隙度和连通性,区内地形不利于迅速泄水,降水易在阶梯状斜坡的平台部位形成地表滞留,并缓慢向下入渗;在持续降雨条件下,容易在岩-土分界面附近形成局部富集和地下渗流,对覆盖层底部粘性土进行持续的浸润和软化作用,使之流塑、液化形成软弱滑带,并不断降低滑带土的抗剪能力,加速斜坡的变形、破坏。

3 滑坡形成机理

3.1 滑坡变形特征

管道建完成后,受连续降雨影响,滑坡后缘人工填土段发生沉降、滑移,坡面产生大量的张拉裂缝,致使中~下部坡体上的多级条石挡墙发生垮塌或变形。现场调查显示,滑坡各部位土体均产生了明显的变形、破坏:滑坡后缘坡面多处出现贯通的弧形拉张裂缝和坍滑;滑坡中~下部地面多呈弧形拉张裂缝,其主要集中于滑体的西北侧,最长达25m,张开度达5~20cm,局部地面沉降量达30cm。

3.2 滑坡的形成机制与影响因素

滑坡区后缘坡顶堆积了厚大的松散人工填土,土体中碎石含量较高。因管沟开挖扰动,使土体结构遭到破坏;滑坡区为阶梯状斜坡地形,不利于迅速泄水,降水易在相对平台部位滞留,形成地表积水。降水和地表积水沿坡顶松散人工填土和欠压实的管沟回填土带向下入渗,在土、岩接触面附近或碎(块)石含量较高的地段形成局部富集和缓慢渗流,一方面增大土体自重,降低土体的抗剪强度;另一方面,地下水对松散层底部粘性土进行持续的浸润和软化作用,使其逐渐形成贯通的软弱带;而在斜坡上修筑的九级条石挡墙均置基于土体表层,不但未能起到护坡的作用,反而对斜坡形成了不良加载,增大了土体的下滑力。此外持续的大气降水使后缘坡顶松散人工填土和管沟作业带回填土达到饱和,打破了坡体原有的平衡,导致后缘土体首先产生变形、蠕动,形成对中前段坡体的挤压、推动,诱发土坡整体滑动,属于推移式滑坡。

根据现场调查,滑坡区的地形和地质条件对坡体的稳定极为不利,管沟开挖扰动使其获得了加速发展的条件,降水直接引发了滑坡的发生。

4 稳定性分析与评价

4.1 滑坡稳定性计算

该滑坡稳定性计算采用《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006)推荐的传递系数法。根据对滑坡取样实验室测试和对滑坡参数的反算结果,该滑坡的稳定性计算物理力学指标取值见表1。

表1 滑坡岩土物理力学参数

滑坡区地处山体斜坡上且本地区地震基本烈度为Ⅵ度,因此不考虑涉水和地震荷载。根据滑坡体在天然状态和暴雨时的受力情况,计算工况选取以下两种:①天然工况:天然自重+地表荷载;②设计暴雨工况:饱和自重(20 年一遇暴雨)+地表荷载。

根据滑坡变形特征,对确定的滑动面(A-A’剖面,图1)进行稳定性分析计算,以上两种工况的稳定系数列于表2。结果表明滑坡在天然工况和暴雨工况下均处于不稳定状态,极易发生滑动。

表2 不同工况下稳定系数

4.2 滑坡变形宏观评价

因管沟开挖,破坏了原始坡体结构,导致第四系堆积体局部变形破坏;而降水直接诱发了滑坡的发生。该滑坡正处在缓慢滑动阶段,整体仍不稳定,如再遇强降水,后段滑体将进一步加速滑动,对中前段滑体形成更强烈的挤压和推移,进而对滑体上的各类设施造成更大的破坏:一是后缘平台道路的垮塌、沉陷范围进一步扩大,破坏程度加剧;二是各级护坡挡墙的开裂、坍塌更为严重,甚至可能倾倒;三是滑坡体上近100m 长的输气管道产生被弯曲变形,甚至被拉断,附属光、电缆被剪断。滑坡加剧的破坏后果十分严重,必须立即加以防治。

5 滑坡治理设计

图2 抗滑桩布置剖面图

表3 抗滑桩设计一览表

滑坡是以地下水对斜坡土体的长期浸润、软化为内因,降水和地表水下渗为诱因,此外人类工程活动加速发展而引发的浅层土体滑坡。综合考虑滑坡形成的工程地质条件及坡体稳定性影响因素,结合滑坡变形特征,以及考虑以保护管道安全为目标的滑坡治理原则,防治工程以分级抗滑支挡为主,辅以地表排水工程。

(1)抗滑支挡工程。支挡结构工程采用抗滑桩,根据坡体地形、滑面深度、剩余推力取工况②和考虑安全系数1.15 情况,分别位于高程575.70m 和592.00m 处(图2)沿东-西向布置两排抗滑桩(桩间距6m),抗滑桩嵌入下伏中风化基岩一定深度(表3)。

(2)排水工程。沿滑坡边缘外侧5m 处布设一条截水沟,长度约325m,同时在坡体内布设一道横向排水沟,排水沟与外侧截水沟相接。

(3)夯填地表裂缝。对坡体上已形成的拉张裂缝进行回填、夯实,阻断降水、地表水的入渗通道,防止雨季时降水大量渗入坡体而降低土体的稳定性。

6 结语

(1)滑坡发育在第四系人工填土和崩坡积土组成的边坡上,滑坡的滑动主要是由于管沟开挖,破坏了原始坡体结构,导致其局部变形破坏;而降雨直接诱发了滑坡的发生。

(2)滑坡体在天然状态和暴雨工况下均处于不稳定状态,滑坡滑动破坏概率大。

(3)该滑坡治理工程已竣工,且治理效果良好。实践证明,对此滑坡采用抗滑桩+排水工程+夯填地表裂缝的综合治理措施,很好的解决了滑坡对管道造成的威胁。