陳鱣《續唐書》編纂述議

崔 壯

《續唐書》是現存第三部完整記述五代十國歷史的紀傳體史書。和《舊五代史》、《新五代史》相比,該書最大的特點是以後唐、南唐爲正統。作者陳鱣,字仲魚,號簡莊,又號河莊,浙江海寧人。嘉慶三年舉於鄉。生平專心訓詁之學,嘗與錢大昕、段玉裁、王念孫、翁方綱諸先生游。晚年於紫薇山麓構向山閣,藏書十萬卷。阮元稱其“於經史百家靡不綜覽”,爲“浙西諸生經學中最深者”,(1)(清) 阮元: 《定香亭筆談》卷二,北京: 中華書局,1985年,第67頁。張舜徽謂其學“原本經術,宗主鄭氏”。(2)張舜徽: 《清人文集别録》,武漢: 華中師範大學出版社,2004年,第256頁。支偉成則將陳氏列于史學大師之列,以其“長於史才”,所引爲根據者,即此《續唐書》七十卷。(3)支偉成: 《清代朴學大師列傳》,長沙: 嶽麓書社,1998年,第205頁。《續唐書》刊行問世以來,褒貶不一。對於其延唐祚、易正統的做法,有贊賞者,如惲毓鼎,其1912年《日記》稱此舉“勝於帝彼梁朱晉石”;(4)參見惲毓鼎著,史曉風整理: 《惲毓鼎澄齋日記》,杭州: 浙江古籍出版社,2004年,第611頁。至1916年,惲氏的觀點有所改變,他説:“余廿年前持論,欲以唐莊宗接唐統,而以南唐接後唐。……陳簡莊作《續唐書》,即是如此。今日思之,朱温篡唐,而莊宗滅梁,唐統中間已隔斷。南唐在江南篡吴建國,又是别起爐灶,上不接唐朝,下不接宋代。因其國號皆爲唐,勉强爲形式上之聯合,況李氏初年國號曰齊,尤足知其與事實全不相貫,竟類斷蛇,反不如以梁、唐、晉、漢、周、宋紀年,較爲直捷也(正統之説本極無謂,又當别論)。”見《惲毓鼎澄齋日記》,第758—759頁。也有不認可者,如梁啓超、劉咸炘、顧頡剛等,反映出新史學興起後對正統論的摒棄,但也不乏傳統史學思維的痕迹。(5)梁啓超認爲:“陳仲魚鱣著《續唐書》……爲古來大小民賊争正統閏位,已屬無聊,況克用朱邪小夷,又與朱温何别?徒浪費筆墨耳。”(見梁啓超: 《中國近三百年學術史》,北京: 商務印書館,2013年,第337頁。)劉咸炘講:“陳簡莊以南唐爲正統,作續唐書,其義未善。”(劉咸炘: 《學略·史略》,《推十書(增補全書)·己輯》,上海科學技術文獻出版社,2009年,第28頁。)顧頡剛也指出:“書無多大長處,徒爲正統、閏位的争論而作,而列沙陀於正統尤爲未安。”(顧頡剛: 《當代中國史學》,上海古籍出版社,2006年,第9頁。)至於該書的體例、内容等方面,多數學者認爲體例詳備、考訂精審、材料翔實。(6)參見方壯猷: 《中國史學概要》,武漢大學出版社,2011年,第68頁;内藤湖南著,馬彪譯: 《中國史學史》,上海古籍出版社,2008年,第277頁;魏得良: 《〈續唐書〉條目》,明文書局編: 《中國史學史辭典》,臺北: 明文書局,1986年,第562頁;劉節: 《中國史學史稿》,鄭州: 中州書畫社,1982年,第336頁。由此可見,學界對於《續唐書》並不乏關注與批評,但迄今爲止,仍未有全面、詳悉的考察研究。本文在前人基礎上,就有關編纂的幾個方面略作述議,請讀者指正。

一、撰 述 與 刊 行

《續唐書》,歷有道光四年士鄉堂刻本、《史學叢書》本、《叢書集成初編》本以及《二十五别史》點校本。華東師範大學圖書館藏有道光刻本,末附姜安所作《跋》,記述了該書撰述、刊刻的部分細節,特録如下:

海昌陳仲魚先生爲余前輩,自庚戌至丁巳數年間,嘗寓居杭之宗陽宫,西距余家不半里,故時相過從。時則有《續唐書》之作,以余文宣閣多藏舊本經史,因日就檢閲,或借歸寓,手自摘抄,遂示余以十志,餘尚未就。迨庚申以後,余客游齊豫,且往來三吴八閩,與先生相睽違者幾二十載,而先生已騎箕去矣。歲己卯,赴嶺外,主南海西湖講院,得晤先生之外孫祝子虔,詢其遺書數種,知是編早撰成七十卷,而子虔行篋携有副本,索閲之,始見全書。其删繁就簡,筆削謹嚴,殆兼子長、孟堅之長,非范氏《後漢書》所可比數。越明年,子虔屬余校勘,並督梓焉。乃副本多脱誤,遂與子虔往復商訂,正一千七百餘字,增添四百餘字,計縻金錢二十萬。三易寒暑,遂成完帙,是子虔之不惜重貲,表彰舊德,其爲功甚巨也。至是書向無凡例,然其有自序特詳,後之論史者按其目而讀其序,則可知其命意之善而義例之尤精審矣。工既竣,爲識語於簡末。時道光乙酉臘月既望後學姜安拜跋。(7)(清) 姜安: 《〈續唐書〉跋》,(清) 陳鱣著,姜安、祝恂校: 《續唐書》卷末,道光四年士鄉堂刻本。

跋文篇幅並不長,卻保存不少重要信息。第一,早在庚戌至丁巳年,即乾隆五十五年至嘉慶二年間,陳鱣就已經開始著手編撰《續唐書》,大約至嘉慶十七年脱稿(陳氏書前自序即作於是年),前後歷經凡二十餘年。雖然不能確證撰述過程中是否有過間斷,但僅憑姜氏所見七八年間的“以余文宣閣多藏舊本經史,因日就檢閲,或借歸寓,手自摘抄”來看,不可不謂之用力甚勤。第二,該書在陳氏生前已然完稿,姜安在嘉慶二年(丁巳)之前便親見其中十志,二十四年(己卯),又從陳氏外孫祝恂處見到全書七十卷,未言有補撰之事。《簡明中國古籍詞典》中《續唐書》條,稱“《五行》、《地理》、《經籍》、《食貨》四志通出於姜安之手”,(8)吴楓主編: 《簡明中國古籍辭典》,長春: 吉林文史出版社,1987年,第823頁。未知所據,但易知其非是。第三,該書在刊行之先,經過姜安與祝恂二人的詳細校勘,嘗“往復商訂,正一千七百餘字,增添四百餘字”,“三易寒暑,遂成完帙”。姜氏又謂“計縻金錢二十萬”,“子虔(祝恂字——引者按)之不惜重貲,表彰舊德,其爲功甚巨也”。從文本校勘到出資刊刻,未有一言及於阮元。錢泰吉所撰傳稱,“仲魚既没,遺書散佚,相國(即阮元——引者按)爲刊《續唐書》於粤東”,(9)閔爾昌纂録: 《碑傳集補》卷四八《陳鱣傳》,周駿富輯: 《清代傳記叢刊123册》,臺北: 明文書局,1985年,第64頁。似所言不實。

二、“續唐”理念之淵源

陳鱣撰《續唐書》旨在擺脱五代正統、延續李唐年祚,從而使唐、宋相接,表現在史書編撰上就是以後唐續唐、以南唐續後唐作爲唐宋間七十餘年歷史的主綫。因此,陳氏名其書爲“續唐”。實際上,這種以宋續唐的敍史方式,頗有歷史淵源,歷經衆多學者的思考與嘗試。

以“五代”之名撰述唐宋間的歷史,大概肇起於《五代通録》與《五代會要》。二書均成書於建隆年間,分别由當時在宋廷身居高位的范質和王溥取五代實録删削而成。此後,宋室敕修《五代史》即沿襲其名。歐陽修《正統論》載:“太宗皇帝時……命李昉等編次前世年號爲一篇,藏之秘府,而昉等以梁爲僞。”(10)(宋) 歐陽修: 《歐陽修全集·居士集》卷一六《正統論序》,北京: 中華書局,2001年,第265頁。可見早在宋太宗時期,就存在僞梁的做法。其後,王皞撰《唐餘録》,《郡齋讀書志》謂“皞芟五代舊史繁雜之文,采諸家之説,仿裴松之體附注之。以本朝當承漢、唐之盛,五代則閏也,故名之曰《唐餘録》。”(11)(宋) 晁公武著,孫猛校證: 《郡齋讀書志校證》,上海古籍出版社,1990年,第259頁。《直齋書録解題》云:“此書有紀有志有傳……蓋五代之别史。”(12)(宋) 陳振孫著,徐小蠻、顧美華點校: 《直齋書録解題》,上海古籍出版社,2015年,第109頁。該書雖以“五代”爲閏,但述史除效法《三國志》裴注外,當未根本改變以五代爲主綫的舊法。不過值得注意的是,其“唐餘”的提法已發陳氏“續唐”之先聲。

又有尹洙撰《五代春秋》,爲記載五代十國史事的編年體史書。該書效仿孔子筆法,世稱謹嚴。(13)《四庫全書總目》稱此書:“筆削頗爲不苟,多得謹嚴之遺意,知其《春秋》之學深矣。”參見《四庫全書總目》卷四八,北京: 中華書局,1965年,第432頁。雖猶以五代紀年,卻獨於唐主書其謚號,似有以後唐續唐正統之意。清代學者華湛恩稱此書“至李氏即位,號曰後唐,特書謚法曰‘神閔皇帝’,推崇異於四代,明梁不得以繼唐,惟後唐可以繼唐而無愧也。卓見特識,超前絶後。論者美其書法謹嚴,紀事詳略合宜,又其餘事矣”。(14)(清) 華湛恩: 《五代春秋志疑·自序》,傅璇琮、徐海榮、徐吉軍主編: 《五代史書彙編五》,杭州出版社,2004年,第2999頁。

兩宋期間還有三種《南唐書》問世,作者分别爲胡恢、馬令和陸遊。胡恢之作亡佚已久,今不可見。馬令書猶奉中原正朔。陸游重修,則自成紀、傳之體,後世學者多以其存用南唐繼唐爲正統之意。唐宋間十數政權中,南唐因偏安江南,少罹戰禍,較之北方諸國,更文明繁榮。陸氏時,宋已南遷,其身居南朝,對南唐一代自有别種情懷,不難理解。

這些企圖僞五代、延唐祚的設想,在宋後之世繼續發酵。元代學者戚光著有《唐年世總釋》,在整合前人見解的基礎上,以後唐續唐,以南唐續後唐。所譜於梁篡唐後,仍稱天祐年號;至後唐莊宗復唐,改書後唐年號;石敬瑭立,後唐滅,則書南唐年號,其言“古今之亂,唐未絶天,故清泰方絶,昇元已建”;至南唐中興元年,又改交泰元年,唐主去帝號、奉周室,則書後周年號;周亡後,又書宋年號,至宋開寶八年,唐亡,稱“自高祖至是凡三百五十九年”。(15)(元) 戚光: 《唐年世總釋》,(清) 王士禛: 《池北偶談》卷一四,濟南: 齊魯書社,2007年,第273頁。明陳霆撰《唐餘紀傳》,擬三國之蜀漢爲漢之餘,以後唐非類,直以南唐爲唐之餘。(16)(明) 陳霆: 《唐餘紀傳序》,《續修四庫全書》333册,上海古籍出版社,第531頁。清初宋實穎著有《黜朱梁紀年論》,辨歐陽修帝梁之非《春秋》意,將朱温比作王莽、安禄山,認爲紀史“王莽不得爲新,安禄山不得爲燕”,則朱温亦不得爲梁。所附《紀年圖》將梁滅唐後之紀年改爲“晉、岐、淮南稱天祐某年”,直至莊宗復唐。(17)(清) 宋實穎: 《黜朱梁紀年論附圖》,王晫、張潮編著: 《檀幾叢書》卷五,上海古籍出版社,1992年,第23—25頁。吴非則著有《三唐傳國編年》,“三唐”即唐、後唐與南唐,其意與《年世總釋》同。(18)(清) 吴非: 《三唐傳國編年》,《叢書集成續編》22册,上海書店出版社,1994年影印本,第639—668頁。此後,華湛恩亦訐歐《五代史記》之非,稱:“歐陽公作《五代史記》,不僞朱温而帝之,自以爲不失《春秋》之意。竊謂三代以來,凡爲篡者不得成其爲國,亦不得成其爲君……而獨温成之何?……若令作後唐、晉、漢、周爲‘四代史’,而以温事附前唐之末,後唐之初,如莽在兩漢之際,玄在晉、楚之間,其關於大義更多也。”(19)(清) 華湛恩: 《五代春秋志疑·自序》,第2999頁。是亦僞梁之論。

總之,陳鱣撰《續唐書》是在前人諸多理論設想與部分史學實踐的基礎上完成的。尤其是戚光的《唐年世總釋》與吴非的《三唐傳國編年》,爲陳氏的重修五代史提供了最終的構想。需要指出的是,吴書實際上已是一部完整的五代編年史。書凡五卷,卷一爲《三唐傳國圖》與《三唐傳國年譜》,以三唐爲正統而繫諸國之年號,卷二至卷五爲編年紀事,始梁篡唐,迄宋滅南唐。(20)吴非《三唐傳國編年》一書,今僅見民國時期劉世珩刊其完帙入《貴池先哲遺書》。在此之前,或只有《三唐傳國圖譜》行世,翁方綱《纂四庫提要稿》云:“非所撰《圖譜》不出戚光《年世總釋》範圍,故不另録。”((清) 翁方綱著,吴格整理: 《翁方綱纂四庫提要稿》,上海科技文獻出版社,2005年,第330頁。)另有學者認爲,陳書本陳霆《唐餘紀傳》宗旨,(21)劉咸炘謂:“自明陳霆《唐餘紀傳》,乃以續唐爲説,其書體例多舛,《提要》已譏之。彭元瑞謂其全襲陸書,倒置前後,改竄名字,塗人耳目,以博著述之名。蓋昪本不可以承唐,作書已爲多事。乃近人陳鱣復撰《續唐書》七十卷,雖考證較勝於霆,要無謂也。”(《劉咸炘論史學》,上海科學技術文獻出版社,2008年,第200頁。)又參見王珍: 《〈續唐書〉條》,老鐵主編: 《中華野史辭典》,鄭州: 大象出版社,1998年,第217頁;顧久: 《〈續唐書〉校點後記》,陳鳣著,顧久點校: 《續唐書》,濟南: 齊魯書社,2000年,第569頁。實爲一大誤解。前文已述,《唐餘紀傳》只以南唐續唐,而《續唐書》則以南唐續後唐,前者僅述南唐一國史事,而後者兼述唐宋間九州全史。

饒宗頤曾指出:“自漢以來,史家致力於正統問題之探討;表面觀之,似是重床疊層,細察則精義紛披,理而董之,正可窺見中國史學精神之所在。正統理論之精髓,在於闡釋如何可以承統,又如何方可謂之正之真理。持此論者,皆凜然有不可侵犯之態度。歐公、温公所以不爲人諒解,由於屈服於史局之下。故向來官修之史,不能令人滿意,而私家之史,所以不斷述作,不惜重撰,且亦爲人所重視,職是故也。”(22)饒宗頤: 《中國史學上之正統論》,北京: 中華書局,2015年,第82—83頁。從宋代的《唐餘録》、《南唐書》到清代後期的《續唐書》,其間歷經了近千年的思索與醖釀,所展現的就是傳統史學之精神的延續不絶。陳鱣在《續唐書·敍》中説:“戚光《年世總釋》,始發其凡,終未有專成一書,寧非缺事!”(23)(清) 陳鱣: 《續唐書敍》,陳鱣著,顧久點校: 《續唐書》卷首,濟南: 齊魯書社,2000年,第2頁。書成後又題詩道:“快哉此日翻成案,多少清流怨氣舒。”(24)(清) 陳鱣: 《自題〈續唐書〉後》,陳鳣著,顧久點校: 《續唐書》卷末,第568頁。可見,在他看來,撰述此書,不只是關乎個人名利,而且是歷代清流士子共有的責任。就連慣於攻訐他人的李慈銘,也對此書不吝贊詞:“近儒海甯陳仲魚先生撰《續唐書》,以同光接天復,以昇元接清泰,其統始正,可爲定論矣。”(25)(清) 李慈銘: 《越縵堂讀書記》,北京: 中華書局,1963年,第935頁。從今天來看,這些想法與做法或許顯得迂腐,卻正體現出古之學者對於正義的矢志不渝的追求。

以下就《續唐書》的體例設置與内容銓配、史料采撰與史文熔鑄、史事考訂與歷史評論等略加評議。

三、體例設置與内容銓配

在體例設置與内容銓配方面,《續唐書》恢復遷史舊觀,基本實現重建五代正統的目的。紀傳體史書由司馬遷始創,包括本紀、表、書、世家、列傳五體,其後效仿者有損無益,世家(後《晉書》有“載記”,與此相類)因時代而或缺或存,書(後稱“志”)、表二體多有不備。至《舊五代史》(以下稱《舊史》),有志而無世家、表,《新五代史》(以下稱《新史》)設有世家,卻僅有《司天》、《職方》二考與《十國年譜》充當志與表體,也很不完備。陳鱣撰《續唐書》,則諸體咸備,自稱“糾薛、歐之體例”。(26)《續唐書敍》,第3頁。

本紀一改薛、歐以五代相繼的做法,敍後唐、南唐七帝,以示正統所在。仿《新史》設立世家,而不取《舊史》“世襲列傳”、“僭僞列傳”之分立,述岐、吴、梁、蜀、後蜀、南漢、楚、吴越、閩、南平、晉、漢、周十三國事迹,其中北漢合漢爲一篇。列傳之分卷,主要效仿《舊史》,但又有不同。《后妃》、《宗室》二傳凡四卷,記二唐家人。《諸國臣》九卷,記列入世家的十三國臣,而《舊史》只爲入本紀的五代臣立傳。《外國》二卷,略述契丹、高麗、黨項等周邊政權史事。《諸臣》記二唐衆臣,其中後唐八卷,南唐十三卷,凡二十一卷,爲全書規模之最,以詳略分明的内容銓配方式體現續唐之正統的意旨。陳鱣《敍》云:“各傳,則於忠義諸臣尤深致意。……而忠佞不别列傳者,人以類從,賢否自見也。”(27)《續唐書敍》,第3頁。所謂“人以類從”,除了表現在后妃、宗室、諸國臣、外國等名目外,二十一卷之衆的《諸臣傳》内部也隱含有另外的分類思路。可略言之,如卷三十九可謂“義兒傳”,卷四十所述諸人俱爲賜姓名,卷四十一都爲後唐開國元勛,卷四十三皆曾事梁爲顯宦,卷五十四可謂“忠臣傳”,卷五十五皆“士林之模範”,卷五十六可謂“循吏傳”,卷五十七可作“逸民傳”等。

此外,陳鱣還撰有四表、十志,使體例更加完備。表有《紀元表》、《宗室表》、《諸國表》、《大臣表》,以爲紛亂年代作一眉目清晰之綱領。志有《禮儀志》、《音樂志》、《天文志》、《五行志》、《地理志》、《選舉志》、《職官志》、《經籍志》、《食貨志》、《刑法志》。和《舊五代史》諸志相比,《續唐書》增設《經籍志》,一改隋、唐史志所録“系一代收藏之書,而非一代著作之書”的舊例,只輯録當時各國著述。陳氏序《經籍志》道:“至於《舊五代史》,不志經籍一門。新修《五代史記》,並不作志。雖爾時歷年甚少,又當兵戈擾攘之際,作者寥寥。然如明宗之好文,及南唐主之風雅,其臣下亦有工於著述,斐然可觀者。倘竟使文獻無徵,寧非缺典?因網羅散失,補志《經籍》。”(28)《續唐書》卷一九《經籍志》,第160—161頁。可見作者用意之深切。其他九志,省《曆志》入《天文志》,均以記述二唐典章制度爲主,而罕及他國。

總之,陳氏著《續唐書》根據“例以義起”的撰述原則,命篇敍事始終以後唐、南唐爲中心,可謂詳略得當,真正從歷史編纂的角度實現了重立正統、延續唐祚的宗旨。《清史稿·吴任臣傳》中將陳書與謝啓坤之《西魏書》、周春之《西夏書》並提,稱“義例皆精審,非徒矜書法、類史抄也”,(29)《清史稿》卷四八四《邵遠平傳》,北京: 中華書局,1976年,第13349頁。洵爲確論。還需要指出的是,《舊史》以諸志殿全書之末,《新史》也將二考置於列傳之後,《續唐書》則一依遷史之舊,以表、志次本紀後、世家前。梁啓超指出,“表、志爲史之筋幹”,“讀史以表志爲最要,作史亦以表志爲最難,舊史所無之表志,而後人摭拾叢殘以補作則尤難”。(30)梁啓超: 《中國近三百年學術史》,第342、345頁。陳氏的補撰表、志,以及對於篇次的不同安排,正反映出其對於歷史的深切認知,體現出在史撰方面的卓越識見。

《續唐書》紀、傳卷末,還附有“述”一體。陳鱣自謂:“紀傳之後,略綴斷辭,不曰‘論’而曰‘述’者,從何法盛《中興書》例也。”(31)《續唐書敍》,第3頁。何法盛《晉中興書》亡佚已久,《史通·論贊》篇云:“《春秋左氏傳》每有發論,假君子以稱之。二《傳》云公羊子、穀梁子,《史記》云太史公。既而班固曰贊,荀悦曰論……何法盛曰述……其名萬殊,其義一揆。”(32)(唐) 劉知幾著,(清) 浦起龍通釋: 《史通通釋》,上海古籍出版社,2015年,第74頁。除何法盛作“述”之外,班固《漢書·敍傳》亦有“述”文,劉知幾敍其源流道:“馬遷《自序傳》後,歷寫諸篇,各敍其意。既而班固變爲詩體,號之曰述。範曄改彼述名,呼之以贊。”(33)《史通通釋》,第75頁。可見,何氏之“述”與班固之“贊”同,而與班固之“述”異,陳鱣所撰“述”實淵源於《史記》之“太史公曰”、《漢書》之“贊”。

至於其“述”的體例和内容,陳氏一遵劉知幾《史通·論贊》篇之討論針砭,其《敍》云:“凡後述者,多旁采贅典遺聞,補本篇未備,所謂‘事無重出,文省可知’也。”(34)《續唐書敍》,第3頁。“事無重出,文省可知”即出自《史通·論贊》篇,劉知幾在篇中對此二語還有更詳悉的解釋:“如太史公曰: 觀張良貌如美婦人;項羽重瞳,豈舜苗裔。此則别加他語,以補書中,所謂事無重出者也。又如班固贊曰: 石建之浣衣,君子非之;楊王孫裸葬,賢於秦始皇遠矣。此則片言如約,而諸義甚備,所謂文省可知者也。”(35)《史通通釋》,第75頁。考之《續唐書》紀、傳篇末之“述”文,陳氏確實做到了這兩點。第一,旁采他文,補足本篇未備之事,或者藉以辯疑惑、釋凝滯,如《明宗紀》引《五代史闕文》、《五代史補》,《烈祖紀》引《資治通鑑》,《吴世家》引《五代故事》。第二,對所述歷史和人物進行道德和歷史評價,僅引一則以見其“片言如約,而諸義甚備”,《諸臣傳第十》述曰:“圜有濟世之才,鳳能直言極諫,憲及希甫,守正不阿,贊、瓚亦明通有識,可以謂之良臣。”(36)《續唐書》卷四四《諸臣傳第十》,第373頁。陳氏論史之語多類此。至於其論史之思想内容,下文另有詳述。

四、史料采撰與史文熔鑄

關於史料采撰與史文熔鑄,章學誠曾説“史家之文,惟恐出之於己”,又道“史筆點竄塗改,全貴陶鑄群言”,(37)(清)章學誠著,倉修良編注: 《文史通義新編新注》,杭州: 浙江古籍出版社,2005年,第405、1034頁。點明了中國傳統歷史編纂的特點、原則與方法。所謂“群言”,即修史所據的史料。“陶鑄群言”,即史家在廣泛聚集各種文獻的基礎上,予以剪裁拼接、點竄塗改,其中既有剪刀加漿糊式的工匠手法,也不乏思接鬼神的文學心裁。陳鱣撰《續唐書》當然也無法繞過這兩個環節,其《敍》云:“廣考群編,兼徵實録。……參用史文,倘義可從、事可據者,即仍其舊,所謂‘不以下愚而自申管見’也。”(38)《續唐書敍》,第3頁。

至清代中期,《五代史》初修時所據的史料,諸如各國實録、時人記注、私家野史等,大部分已經不復存在。陳氏所能參據的文獻主要是已成的史書,如《舊五代史》、《新五代史》、《五代會要》、《陸氏南唐書》、《馬氏南唐書》、《十國春秋》、《資治通鑑》以及《新唐書》、《宋史》之相關部分等,這些爲《續唐書》的編撰提供了最主要的事實支撑。另外,《通鑒考異》、《五代史纂誤》等考史類著作,《册府元龜》、《玉海》等類書,《五代史闕文》、《五代史補》、《江南野史》、《五國故事》等少數留存後世的宋人遺著,也在參考範圍之内。

《續唐書》並非只是一二種史書各篇的簡單重編,陳氏在命篇成文的過程中,常常是以一種文本爲底本,並參照他本,或補、或删、或點竄疏通。分而言之,後唐紀、傳,諸國世家,梁、晉、漢、周臣傳,多以《新五代史》爲主,參照《舊五代史》等塗改增删;吴、前蜀、後蜀、南漢、楚、吴越、閩、南平臣傳主要因襲《十國春秋》;南唐紀、傳則本於《陸氏南唐書》爲多,據《馬氏南唐書》、《十國春秋》增補點竄。至於諸志,後唐資料多本於《舊五代史》與《五代會要》,南唐資料多取自《陸氏南唐書》、《馬氏南唐書》與《十國春秋》等。五代二史,薛史雖資料豐富,卻文筆冗餘;歐氏雖文字潔浄,而敍事常有疏略。南唐二書,世以陸氏爲優,“芟儻7稗穢,折衷諸家,殊得史氏家法”。(39)(明) 沈士龍: 《秘册匯函本〈南唐書〉題辭》,(宋) 陸遊著,胡阿祥、胡簫白點校: 《南唐書·附録》,南京出版社,2010年,第360頁。陳氏能從諸本之中擇取歐史、陸書爲主,且又能多方參核、不按本照抄,足見其學識實非淺尠。

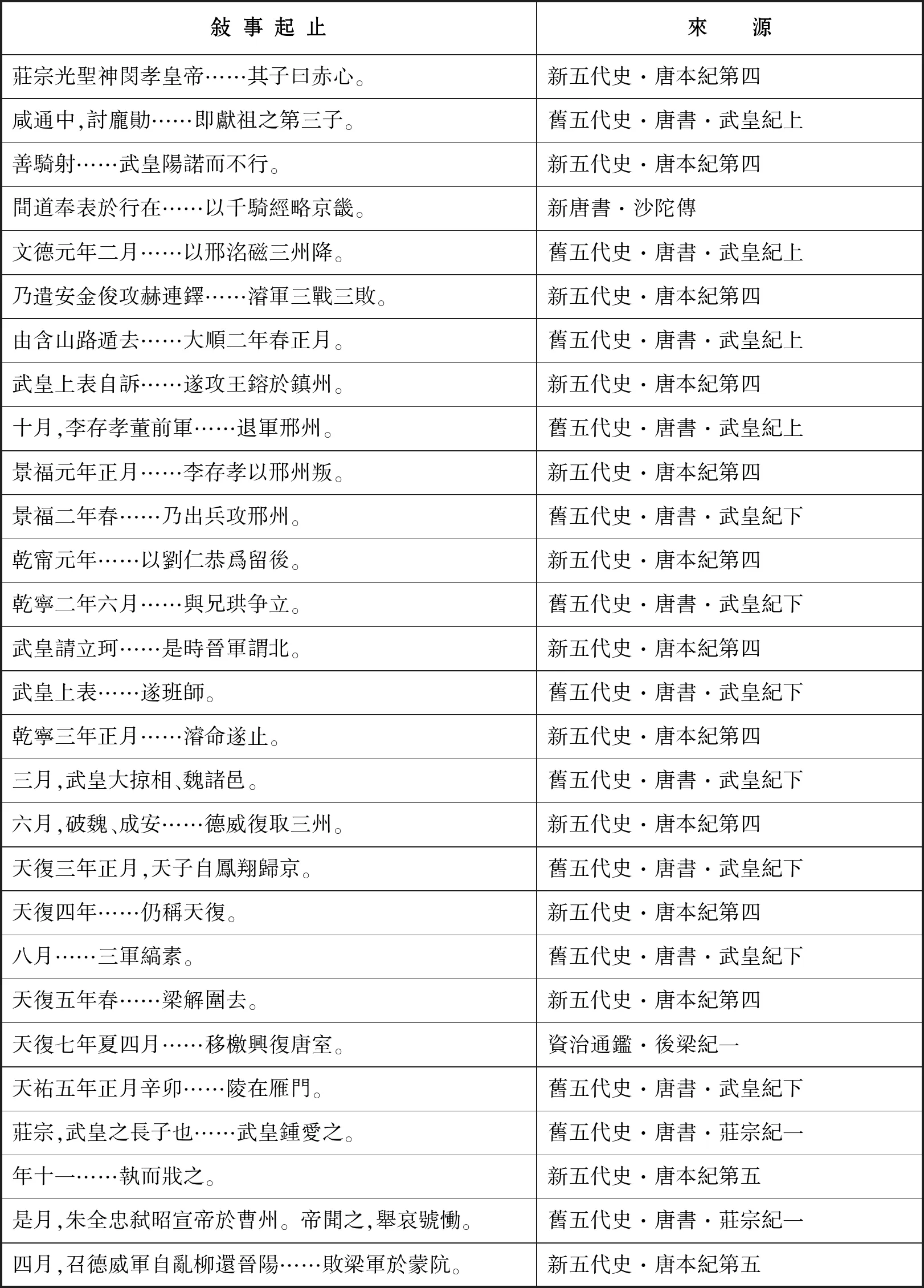

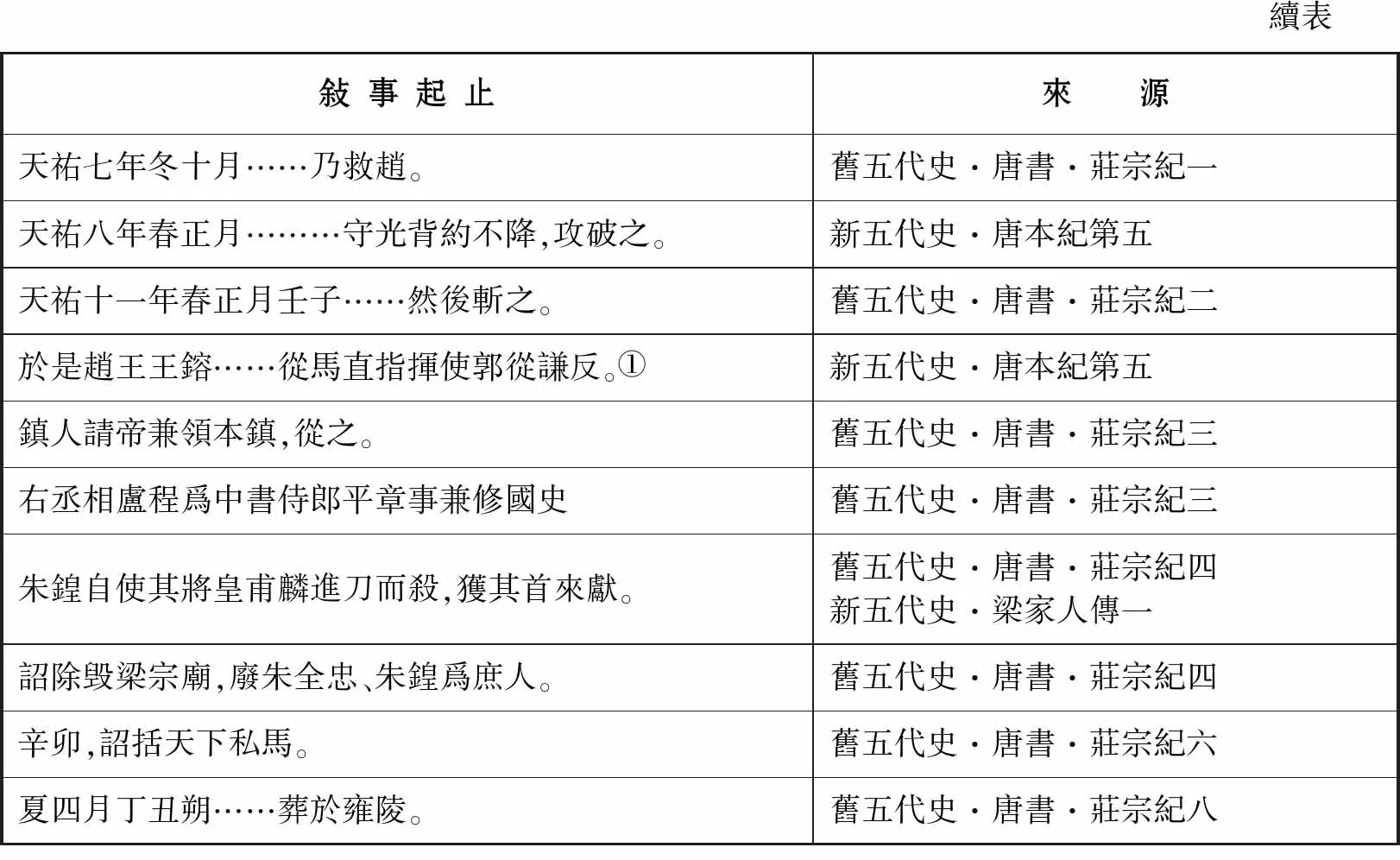

以《莊宗紀》的成文爲例,陳氏雖然大部分篇幅本於歐陽修《新五代史·唐本紀》第四至第五,但仍有不少細節、事實的敍述選擇摘録《舊五代史·唐書·武皇紀》及《莊宗紀》、《新唐書·沙陀傳》、《資治通鑑·後梁紀》等文本,或據之增補。其剪裁接續之狀可概見下表。

表1 《續唐書·莊宗紀》敍事來源表

續表敍事起止來源天祐七年冬十月……乃救趙。舊五代史·唐書·莊宗紀一天祐八年春正月………守光背約不降,攻破之。新五代史·唐本紀第五天祐十一年春正月壬子……然後斬之。舊五代史·唐書·莊宗紀二於是趙王王鎔……從馬直指揮使郭從謙反。①新五代史·唐本紀第五鎮人請帝兼領本鎮,從之。舊五代史·唐書·莊宗紀三右丞相盧程爲中書侍郎平章事兼修國史舊五代史·唐書·莊宗紀三朱鍠自使其將皇甫麟進刀而殺,獲其首來獻。舊五代史·唐書·莊宗紀四新五代史·梁家人傳一詔除毁梁宗廟,廢朱全忠、朱鍠爲庶人。舊五代史·唐書·莊宗紀四辛卯,詔括天下私馬。舊五代史·唐書·莊宗紀六夏四月丁丑朔……葬於雍陵。舊五代史·唐書·莊宗紀八

《莊宗紀》全文可謂無一字無出處。按如上表,似乎取自《舊五代史》的資料並不比《新五代史》少,實際上引自《舊五代史》的多較簡短,有時只有一兩句,如表中“鎮人請帝兼領本鎮,從之”以下數句皆是。此外,《新五代史》敍事常略去史事發生的具體時間,諸如時、月、日,陳氏則據《舊五代史》《資治通鑑》補足。如“景福元年正月,王鎔攻邢州”,“天祐五年二月壬戌,執而戕之”,“天祐六年秋七月,梁之叛將劉知俊來乞師”,此“正月”、“壬戌”、“秋七月”均補自《舊史》。(40)分别參見《續唐書》卷一《莊宗紀》,第4、7、7頁;《舊五代史·唐書》卷二六《武皇紀下》,北京: 中華書局,1976年,第347頁,卷二七《莊宗紀第一》,第368、370頁。在補足必要信息時,還删去無稽之談,如《舊史》載曹后懷孕及莊宗出生時的狀況道:“妊時,曹后嘗夢神人,黑衣擁扇,夾侍左右。載誕之辰,紫氣出於窗户。”(41)《舊五代史》卷二七《莊宗紀第一》,第365頁。陳氏僅録“生於晉陽,及爲幼兒,體貌奇特”數語,而不及此。可見其增删文句,總是據實而書。

對舊史文依己意加以陶熔變化,可以《郭崇韜傳》爲例。《郭傳》載,晉滅梁前夕,聞梁欲大舉諸鎮兵,有主棄鄆州、以河爲界者。莊宗問計,崇韜曰:

“臣不知書,未能徵比前古,請以時事言之。自陛下十五年興兵仗義,將士苦甲胄,黎民困輸挽。今纂崇大號,河朔士庶,日望蕩平,而思休息。今得一鄆州,不能守而棄之,猥欲劃河爲界,將誰守之?且自失南城,保楊劉,道路轉徙,糧餉耗亡。而魏、博五州,秋稼不稔,賦斂僅支數月,此豈按兵持久之時?願陛下分兵守魏,固楊劉,而自鄆長驅搗其巢穴。不出半月,天下定矣!”(42)《續唐書》卷四一《郭崇韜傳》,第343頁。

這段文字是在綜合《舊五代史》、《新五代史》的基礎之上筆削而成的,加點者取自《舊五代史》,加横綫者取自《新五代史》,其餘文字在二史基礎上有所變化。爲更加直觀地反映陳氏“陶鑄群言”之功,現將二史文具引如下。《舊五代史》文煩不已:

“臣不知書,不能徵比前古,請以時事言之。自陛下十五年起義圖霸,爲雪家讎國恥,甲胄生蟣虱,黎人困輸挽。今纂崇大號,河朔士庶,日望蕩平。才得汶陽尺寸之地,不敢保守,況盡有中原乎!將來歲賦不充,物議諮怨,設若劃河爲界,誰爲陛下守之?臣自延孝言事以來,晝夜籌度,料我兵力,算賊事機,不出今年,雌雄必決。聞汴人決河,自滑至鄆,非舟楫不能濟。又聞精兵盡在段凝麾下,王彦章日寇鄆境,彼既以大軍臨我南鄙,又憑恃決河,謂我不能南渡,志在收復汶陽,此汴人之謀也。臣謂段凝保據河壖,苟欲持我,臣但請留兵守鄴,保固楊劉;陛下親禦六軍,長驅倍道,直指大梁,汴城無兵,望風自潰。若使僞主授首,賊將自然倒戈,半月之間,天下必定。如不決此計,傍采浮譚,臣恐不能濟也。今歲秋稼不登,軍糧才支數月,決則成敗未知,不決則坐見不濟。臣聞作舍道邊,三年不成,帝王應運,必有天命,成敗天也,在陛下獨斷。”(43)《舊五代史·唐書》卷五七《郭崇韜傳》,第765頁。

《新五代史》作了大幅度删削,對一些措辭也加以改换:

“陛下興兵仗義,將士疲戰争、生民苦轉餉者,十餘年矣。況今大號已建,自河以北,人皆引首以望成功而思休息。今得一鄆州,不能守而棄之,雖欲指河爲界,誰爲陛下守之?且唐未失德勝時,四方商賈,征輸必集,薪芻糧餉,其積如山。自失南城,保楊劉,道路轉徙,耗亡太半。而魏、博五州,秋稼不稔,竭民而斂,不支數月,此豈按兵持久之時乎?臣自康延孝來,盡得梁之虚實,此真天亡之時也。願陛下分兵守魏,固楊劉,而自鄆長驅搗其巢穴,不出半月,天下定矣!”(44)《新五代史》卷二四《郭崇韜傳》,北京: 中華書局,1974年,第246頁。

可見陳氏並未直接因襲歐史,而是自具匠心,重新詮次。其間高下優劣,雖難以確論,但似惲毓鼎責其“史筆平冗,無著作才”,(45)《惲毓鼎澄齋日記》,第611頁。似乎太過苛刻。整體來看,《續唐書》文勢稍顯平淡,卻並無冗雜之弊。這與其所據以删削的文本是密切相關的,章學誠説:“著述之事,創始爲難,踵成爲易。”(46)(清) 章學誠著,倉修良編注: 《文史通義新編新注》,第406頁。後起之作,所據之底本遠勝前書。歐、陸皆能文豪傑,陳氏即便文采不如,跌宕難形,也不至於墮入劣等,爲人所譏。

五、史事考訂與歷史評論

後成之書,即便文筆不如前人,考訂也應愈加精核,這是學術演進的必然趨勢。早在宋代,《新五代史》著成即有吴縝《五代史纂誤》專事糾謬。至清代乾嘉時期,考證風潮驟起,考史之作更是層出不窮,諸如《十七史商榷》、《廿二史考異》、《廿二史札記》皆通考諸史之傑作。可以説,陳鱣創制五代新史,即便不在正統方面做文章,而只是以反映前人之考證成果爲目的,也將有大功於學界。事實上,陳氏撰《續唐書》確實吸取了部分前人意見。如《莊宗紀》同光二年二月癸酉,群臣上尊號曰:“昭文睿武至德光孝皇帝。”考《新五代史》並無“至德”二字,《舊五代史》則有。王鳴盛《十七史商榷》之“尊號删削”條辨云:“薛史‘睿武’下多‘至德’二字,此當時實事也。歐公乃加删削,則何以傳信乎?”(47)(清) 王鳴盛著,黄曙輝點校: 《十七史商榷》,上海書店,2005年,第876頁。陳氏遂取此説,補加“至德”二字。又如《閔帝紀》:“閔帝名從厚,小字菩薩奴,明宗第三子也。”《新五代史》原作“五子”,《五代史纂誤》據《明宗家人傳》提出異議,陳氏遂改作“三子”。(48)(宋) 吴縝: 《五代史纂誤》,北京: 中華書局,1985年,第6頁。又“閔帝”,《新五代史》作“湣帝”,下卷“末帝”,《新五代史》作“廢帝”,王氏《十七史商榷》俱有考訂,陳氏均依其意改正,並在《閔帝紀》、《末帝紀》篇末之“述曰”中引王氏説以作辨明。(49)參見《十七史商榷》卷九四“閔帝改湣”條,第876—877頁;《續唐書》卷三《閔帝紀》“述曰”,第23頁,卷四《末帝紀》“述曰”,第27頁。由此可見,不少中國史學史著作在評價《續唐書》時,稱“考訂精審”,確爲有據可依的。

《續唐書》的考訂精審,除表現爲對前人成果的汲取外,更多體現在陳氏本人的考證。以《陳袞傳》爲例。陳袞,馬、陸二書均作“陳褒”,陳鱣詳細辨析道:

陳袞爲京之後,馬、陸二書及《徐鉉集》皆作“陳褒”。以《新唐書·宰相世系表》推之,京繼從子褒爲後,褒仕鹽官令,生灌,灌生伯宣、伯党,伯宣生旺,旺生機,伯党生元史,元史生徽。然則褒固京子,京爲元和中人,褒令鹽官,當在穆宗、敬宗時,非南唐也。《宋史·孝義傳》:“陳競,德安人,陳宜都王叔明之後。叔明五世孫兼生京,無子,以從子褒爲嗣。褒至鹽官令。褒生灌,灌生伯宣。伯宣子崇爲江州長史,僖宗時,詔旌其門,南唐又爲之立義門。崇子袞,江州司户”云云。然則是袞非褒矣。崇既爲京之後,不應取遠祖之名以名其子。或因褒、袞二字形近而致誤歟。(50)《續唐書》卷五七《諸臣傳第二十三》“述曰”,第457頁。

陳氏參據《新唐書·宰相世系表》、《宋史·孝義傳》以辨馬、陸二書及《徐鉉集》之非,推斷嚴密精確,文筆不枝不蔓,置之《十七史商榷》中也不遜色。此類考證文字,在《續唐書》中雖只是偶一見之,但窺一斑而知全豹,陳氏述史的不苟態度豁然畢見。

陳氏對於史事的考訂還可從其命篇成文過程中對各種文獻間之不同敍事的選擇、裁取與綜合中見到,如前述參據《舊五代史》《資治通鑑》等史著對歐氏《新五代史》的增補。這裏再舉兩例。其一,《莊宗紀》載:“朱鍠自使其將皇甫麟進刀而殺,獲其首來獻。”(51)《續唐書》卷一《莊宗紀》,第10頁。按《舊五代史·莊宗紀》云:“朱鍠已爲其將皇甫麟所殺,獲其首,函之以獻。”(52)《舊五代史·唐書》卷三〇《莊宗紀第四》,第412頁。並未言朱鍠自使,考之《新五代史·梁家人傳》,有:“末帝登建國樓,謂控鶴指揮使皇甫麟曰:‘晉,吾世仇也,不可俟彼刀鋸。卿可盡我命,無使我落仇人之手。’麟與帝相持慟哭,是夕進刃於帝,麟亦自剄。”(53)《新五代史》卷一三《梁家人傳第一》,第131頁。由此可見,陳氏之敍事實是其博綜新、舊二史,紀、傳互參的結果。其二,又同卷載: 天祐八年春正月,“帝敗梁軍於柏鄉,斬首二萬級,獲將校二百八十五人、馬三千匹”。(54)《續唐書》卷一《莊宗紀》,第7頁。此處文襲《新史》,惟“二百八十五人”因於《舊五代史》,《新五代史》原作“三百人”。顯然歐氏爲約言,當以《舊五代史》爲準。(55)參見《舊五代史·唐書》卷二七《莊宗紀第一》,第373頁;《新五代史》卷五《唐本紀第五》,第42頁。《續唐書》中諸如此類更改《新五代史》文的地方屢見不鮮。

較之紀、傳,表、志的纂修更稱煩難,而《續唐書》四表、十志之中,《經籍志》無疑最爲考驗也最能體現撰者之考證功力。在陳鳣之前,康熙間昆山徐炯著有《五代史記補考》以補歐陽修《五代史記·考》之不足,其中《藝文考》三卷,因詳加解題,故雖卷帙較多,實則僅收書一百六十五種。《續唐書》著録之數則多達四百五十八種,幾三倍於之,足以表見文化傳承並未因亂世而中絶,五代史不應只是一部相斫書。這裏需要指出的是,徐書直至民國初年才正式刊行,陳鱣足可謂一空依傍,獨闢榛莽,輯成此志,檢書之廣、用力之勤、辨析之精可以想見。(56)關於《續唐書·經籍志》可進一步參見楊超、張固也: 《五代藝文補志述評》,《圖書情報工作》2011年第23期,第131—134頁。

陳鱣的歷史評論主要保存在紀、傳卷末的“述”中。和敍事多因襲前史不同,其論史之文則多係個人心裁,論事、論人,可謂字字珠璣,三言兩語,即能抓住要害,一改歐陽《新史》每論即以“嗚呼”開端,大發議論的弊端。陳氏論史的主要内容可分爲三個方面。第一,挖掘和表彰季世中的善政、令主。五代向來被史家稱爲季世,有人甚至主張改“五代”爲“五季”。然而即便是淆亂之末世,也並非毫無善政可言。如《明宗紀》述曰:“《舊史》稱明宗‘能力行乎王化,政皆中道,時亦小康’,是矣。其能得大體者,追謚少帝曰‘昭宣光烈孝皇帝’;又令國子監校訂九經,雕爲印版,流布天下,後進賴之。誰謂季世無善政哉!”《烈祖紀》述曰:“烈祖爲政,幾幾乎有貞觀、開元之風夫!乃歎唐之遺澤長矣。”《元宗紀》述曰:“史稱元宗約己慎行,勤政如一,而野史又謂其天性儒懦,素昧威武。平心論之,自乾符以來,猶不失爲令主。”(57)《續唐書》,第19—20、33、43頁。除二唐外,在陳鱣看來,諸僭越之國也不乏仁政、賢君。《吴越世家》述曰:“錢氏……自唐以來,士民愛戴,萬口同然,非有形驅勢迫之,蓋遺澤在人,故没世不能忘耳。《舊史》僅美其事,大勤王之節,與荆楚、湖湘不侔,特其一端。新修《史記》至謂其剥民而民不堪命,非厚誣乎!”《周世家》述曰:“榮起自賤微,頗知政事,崇儒學,闢異端,可謂令主。”(58)《續唐書》,第255、286頁。陳氏面對亂世弊政,能獨具隻眼,道出歷史的另一面向,實屬高明獨見。

第二,探討國家存亡之道。五代時期,亡人之國成爲常態,短短數十年時間,政權更迭之頻繁、政局動蕩之劇烈堪稱中國歷史之最。故而陳氏述辭之中,除表彰善政、令主外,更多是對亂政、惡君的討伐,但其並未止步於此,而能在討伐之餘進而引發對於亡國之故的思考。如《後主紀》述曰:“自古有國家者,所宜炯戒多矣,而其要在乎遠聲色、闢釋老。有一於此,未或不亡,況兼而有之,不亡何待耶?”《蜀世家》述曰:“王建……斂民傷財,婦寺亂政,釁起蕭牆,抑鬱而死。厥子衍荒淫滋甚,恣意嬉遊,不以國家爲事,遂爲唐所滅,蓋孽由自取也。”(59)《續唐書》,第49、226頁。其憤慨與哀惜溢於言表,藴含着源自歷史、警戒當下的深切憂思。

第三,表彰忠義、氣節。身處季世,爲生舍義易,舍生取義難。五代之中,多有連仕數朝均居高位者。歐陽修《新五代史》專立《死節傳》、《死事傳》以收録死義的忠臣,彰顯出史家褒貶是非的姿態。陳鱣未立此類傳,但並不代表他對此事缺乏關切,能否盡忠義、守氣節始終是其評價當時人物的首要標準。《諸臣傳第九》述曰:“自李琪已下諸人,皆事僞梁爲顯官者。乃入新朝,居相位,全不知恥。當時風節,掃地盡矣。琪雖能文章,輝映朝野,然大質已虧,毛羽安足重哉!”《諸臣傳第十一》述稱宋令詢慷慨激烈之死“洵堪與日月争光”。《諸臣傳第十二》述曰:“承業以宦官而不忘唐室,終身以敕使監軍自居。觀其對莊宗之言,堂堂正正,克篤忠貞,卒以死繼之。雖古之藎臣,何以加此?”《諸臣傳第十八》述曰:“文進折簡下士,金全料敵全師,暉舍生取義,皆以忠藎報國,可謂完人矣。”(60)《續唐書》,第363、381、387、426頁。以“風節”爲“大質”,以“文章”爲“毛羽”,將忠義視作可與日月争光,足見陳氏的評人立場與道德理念。

第四,稱贊偏霸良臣。陳鱣《續唐書》雖以記述後唐、南唐事迹爲主,但依然較爲全面地述及他國。十三世家之外,《諸國臣傳》纂録當時各國英傑,卷末述文幾乎對每一設傳之人都有簡短評語。其中,陳氏一再感歎“豈謂偏霸無人哉”,“誰謂偏隅無良佐邪”,“嗚呼,盛矣”,又有贊曰“庶幾東漢郭泰一流人乎”,“蓋陶潛之流亞也”,“亦一時之良也”,並能對各國之得人加以概括,稱“岐地小而世短,然亦有輔佐之臣”,“洵西蜀之良哉”,“閩中建國,賢士多歸”,“南平起家寒微,頗能尊崇賢士”,“皆晉之良也”,“爲漢之後勁可也”等等。(61)以上引文並見《續唐書》卷六〇至六八《諸國臣傳》“述曰”。可以説,在陳氏的史論中,五代得人之盛,幾不亞於漢、唐。人是歷史的主體,陳鱣之論正是從得人的角度論證了偏霸政權得以存在的原因,這是《續唐書》史論最爲可貴的地方。

六、結 語

陳鱣《續唐書》七十卷,雖然在體例方面幾無任何突破與創新可談,但能够在繼承和發揚紀傳體史書記述複雜歷史之優長的基礎上,從確立後唐——南唐爲正統的角度對唐宋間七十餘年歷史進行重新整合,也算是了結了一樁學術公案。這部書大部分篇幅以《新五代史》、《陸氏南唐書》爲底本,參據《舊五代史》、《馬氏南唐書》、《十國春秋》、《資治通鑑》等爲之删削增補、陶熔變化,絶非抄書之胥吏所能爲。在陶鑄群言的過程中,陳鱣一方面汲取前人有關五代史事的考訂成果,如《五代史纂誤》與《十七史商榷》中的五代史部分,另一方面,博考諸書,審慎擇取可靠敍事,以故後世學者稱其“考訂精審”。在歷史評論方面,陳氏本着“文省可知”的原則,不妄發論,注重挖掘和表彰季世中的善政、令主,探討國家的存亡之道,贊賞忠義、氣節,稱譽偏霸良臣,義正辭嚴,足以爲全書之敍事增色添彩。總之,陳鱣《續唐書》重新整齊史料,體例完備、敍事平實、考訂謹嚴、議論精到,不失爲一部佳作。還需要指出的是,《續唐書》撰著於乾嘉後期,彼時經史考證之學正占據學界主流,陳鱣以一人之力,經二十餘春秋,方屬成此稿,未及刊行便齎志以殁。這之中所展現出的膽識、魄力以及矢志不渝的執著精神,飽含了傳統史家自覺的道德追求與責任意識。

——兼论《新编五代史平话》为元编、元刻本