説“益州分野有天子氣”

曹鵬程

東漢靈帝中平五年(188),太常劉焉目睹朝政紊亂、王室多故,向朝廷建言:“刺史、太守貨賂爲官,割剥百姓,以致離叛。可選清名重臣以爲牧伯,鎮安方夏。”時任侍中的廣漢綿竹人董扶,私下向劉焉透露:“京師將亂,益州分野有天子氣。”劉焉聞言,乃設法謀得益州牧之職。董扶也求爲蜀郡西部屬國都尉,同往益州。(1)《三國志》卷三一《劉二牧傳》,北京: 中華書局,1959年,第865頁。與此同時,巴西安漢人趙韙辭去太倉令,追隨劉焉入蜀。劉焉在益州站穩腳跟後,隨即派遣張魯遮斷棧道,“意漸盛,造作乘輿車具千餘乘”;(2)《三國志》卷三一《劉二牧傳》,第867頁。又將州治自綿竹移至雒縣,於其地建闕門,大概是要營造“兩宫遥相望,雙闕百餘尺”(3)(梁) 蕭統: 《文選》卷二九《古詩十九首·青青陵上柏》,上海古籍出版社,1986年,第1344頁。的京師氣象,後因“[占]云其地不王,乃留孫修據之”。(4)(晉) 常璩撰,任乃强校注: 《華陽國志校補圖注》卷三《蜀志》,上海古籍出版社,1987年,第163頁。引文中“占”字據任乃强先生校補。顯然,在董扶讖語的鼓動下,劉焉已經沉迷於閉門作天子的美夢中。

董扶是當時著名學者,“究極圖讖”,又精通天文,(5)《三國志》卷三一《劉二牧傳》裴松之注引《益部耆舊傳》,第866頁;《華陽國志校補圖注》卷三《蜀志》,第146頁。其所謂“益州分野有天子氣”是信口開河?抑或確有淵源?下文將嘗試論之。(6)研究者很早就注意到中國古代天文學所藴涵的政治目的,但針對這一問題展開的專題研究始於20世紀80年代。黄一農發表系列論文,追索古代天文與當時社會的互動關係,特别是天文學對政治和戰争的影響,後以《社會天文學史十講》的名義結集出版(復旦大學出版社,2004年)。江曉原鑒於中國古代天文學的特徵,以“天學”稱之,先後出版《天學真原》(遼寧教育出版社,1991年)、《星占學與傳統文化》(上海古籍出版社,1992年)、《歷史上的星占學》(上海科技教育出版社,1995年)、《星占》(香港中華書局,1997年)、《天學外史》(上海人民出版社,1999年)、《中國天學史》(上海人民出版社,2005年)等專著,系統研究了中國古代星占學的歷史綫索、思想基礎、政治運作等諸多層面的問題。兩位先生在跨學科的交叉滲透研究方向上做出了具有典範意義的成績,對本文啓發良多。具體到對三國時期星占學與政治關係的研究,范家偉的《受禪與中興: 魏蜀正統之争與天象事驗》(《自然辯證法通訊》1996年第6期)、《三國正統論與陳壽對天文星占材料的處理——兼論壽書無〈志〉》(文載《結網編》,臺北東大圖書有限公司,1998年)已經注意到,天文星占之學在這一時期成爲政治宣傳的有力工具。至於本文探討的“益州分野有天子氣”這一讖語,前人論著往往一筆帶過,對其星占學淵源和社會背景未加深究。

一、益州分野問題

益州爲古蜀國之地,很早就被秦國兼并,故在二十八宿分野體系中附見於秦地,對應井、鬼二宿。漢武帝元封三年(前108),重新區劃天下,改九州爲十二州,(7)關於此次改行十二州的確切時間及背景,參見辛德勇《兩漢州制新考》,《文史》2007年第1期,特别第四—六節。益州爲十二州之一。不久之後,又“招致方士唐都分其天部”,(8)《史記(修訂本)》卷二六《曆書》,北京: 中華書局,2013年,第1499頁。其目的或爲重建星官體系,以與新行十二州制相配合。唐代星占文獻《天文要録》所列《采例書名目録》中有《天文分野》十二卷,署名前漢唐都,(9)(唐) 李鳳: 《天文要録》卷一,收入《中國科學技術典籍通彙·天文卷》第4分册,鄭州: 河南教育出版社,1993年,第31頁。應該就是此次劃分天部的成果。司馬遷之父司馬談曾“學天官於唐都”,(10)《史記(修訂本)》卷一三〇《太史公自序》,第3965頁。《史記·天官書》中的十二州分野系統殆導源於此。在《天官書》中,益州分野是“觜觿、參”,至於蜀地原來所屬的東井、輿鬼二宿,此時則獨歸雍州。唐都區劃天區的依據雖然不可得而知,卻有迹可循。(11)《開元占經》引魏人石申説:“觜觽者,内主梁,外主巴、漢。”(唐) 瞿曇悉達: 《開元占經》,卷六二引“石氏曰”,《四庫術數類叢書》第五册,上海古籍出版社,1991年,第615頁。所謂“梁”,應指魏國,“巴、漢”之地即使不與後世的益州完全重合,至少也是益州的一部分。二十八宿之中,觜宿跨度最小(二度),幾乎完全落在參宿十星的分布區域内。如果這條引文確實出自石申之口,則説明早在戰國時代,緊鄰參宿的觜宿已經被視爲巴地分野。然而《開元占經》《天文要録》等書所引用的先秦時期人物裨灶、梓慎、石申、甘公等人的説法,多屬漢魏星士的假託之辭,因此只能視爲漢魏時期的知識和觀念。參見錢寶琮: 《甘石星經源流考》,《浙江大學學刊》第一期,1937年。《吕氏春秋·有始覽》云:“西南曰朱天,其星觜巂、參、東井。”《淮南子·天文訓》亦如之。益州地處西南,唐都以觜、參二宿爲益州分星,大概就是由此而來。(12)可以作爲旁證的是唐都對并州分野的區劃。并州同樣是元封三年新置之州。《史記·天官書》云:“營室至東壁,并州。”從地理方位上看,并州處於西北方的雍州和北方的幽州之間,而營(營室)、壁(東壁)二宿在《吕氏春秋·有始覽》中恰恰與此方位對應:“北方曰玄天,其星婺女、虚、危、營室。西北方曰幽天,其星東壁、奎、婁。”唐都從相鄰的“玄天”“幽天”各抽調一個星官,就組成了并州分星。

然而,在唐都的十二州分野系統之前,十三國分野系統早已行用多年。(13)邱靖嘉: 《“十三國”與“十二州”——釋傳統天文分野説之地理系統》,《文史》2014年第1輯(總第106輯),第5—24頁。在後一地理系統中,觜、參二宿爲晉國分野。《左傳·昭公元年》:“昔高辛氏有二子,伯曰閼伯,季曰實沈,居於曠林,不相能也,日尋干戈,以相征討。后帝不臧,遷閼伯于商丘,主辰,商人是因,故辰爲商星。遷實沈于大夏,主參,唐人是因,以服事夏、商。”(14)楊伯峻: 《春秋左傳注(修訂本)》,昭公元年,北京: 中華書局,1990年,第1217—1218頁。《國語·晉語》亦曰:“實沉之墟,晉人是居。”(15)《國語》卷一〇《晉語四》,上海古籍出版社,1998年,第365頁。實沈(實沉)是十二星次之一,對應於二十八宿中的觜、參兩宿。可見,參宿至晚在春秋時代就已經與晉地産生了聯繫。馬王堆帛書《日月風雨運氣占》在提及參、伐、井、鬼等星宿時説:“此(觜)巂(觽),趙氏西地。罰,趙氏東地。東井,秦上郡。輿鬼,秦南地。”(16)劉樂賢: 《馬王堆天文書考釋》,廣州: 中山大學出版社,2004年,第189頁。《淮南子·天文訓》同樣如此:“觜觽、參,趙;東井、輿鬼,秦。”蜀地在兩書中均未被提及,蓋因其地被視爲秦地附庸,是以不必單列。

司馬遷之後,原有的十三國地理系統仍然存在,且與後出的十二州系統長期並行,蜀地在前一系統中爲秦地附庸,在後一系統中則升格爲獨立的地理單元——益州。與此對應,益州分野時而爲井絡,時而爲觜、參,並無一定之規。前引《史記·天官書》以觜觿、參爲益州分野,在另一處卻説:“晉之疆……占於參罰。”參宿(17)“參罰”,即“參伐”。“罰”或“伐”,即參宿中的伐三星,位於參宿七星區域之内。古人往往“參伐”連稱,作爲參宿的異名。於此又對應於晉地,有别於唐都的劃分。《漢書·天文志》以觜觿、參爲益州分野,(18)《漢書》卷二六《天文志》,北京: 中華書局,1962年,第1288頁。同書《地理志》則説:“秦地,於天官東井、輿鬼之分野也。……南有巴、蜀、廣漢、犍爲、武都……”(19)《漢書》卷二八下《地理志》,第1641頁。可知班固同樣依違於兩者之間。

益州分野未能整齊劃一,讓蜀地士人在這一問題上得以左右逢源。2010年,成都天府廣場出土“李君碑”,碑立於漢順帝陽嘉二年(133),内稱益州“井絡之地,上爲參辰”,(20)馮廣弘: 《天府廣場出土漢碑略考》,《南方民族考古(第八輯)》,北京: 科學出版社,2012年,第9頁。引文或作“井落之地,上爲炎辰”(成都文物考古研究所: 《成都天府廣場東御街漢代石碑發掘簡報》,《南方民族考古(第八輯)》,第5頁),“炎辰”無義,當爲“參辰”,參宿爲“三辰”之一(見下文),故稱“參辰”。就是糅合了前述兩種分野模式。東晉史學家常璩在述及益州分野時,或云“仰禀參伐”,或云“輿鬼、東井”,(21)《華陽國志校補圖注》卷一《巴志》,第1、4頁。顯然也是兼取井、參兩宿作爲蜀地分星。

然而,在盛行於東漢的讖緯學説中,參宿屬益州分野的觀點明顯占據了上風。《洛書》將十二次與分野理論聯繫起來,文稱:“畢十二度至井十五度屬實沈,在申,益州,晉、魏也。井十六度至柳八度爲鶉首,在未,雍州,秦也。”(22)(日) 安居香山、中村璋八輯: 《緯書集成》,石家莊: 河北人民出版社,1994年,第1287頁。雖然仍在試圖調和兩種分野系統,但已經把益州排除在秦地之外,而與實沈之次對應。關於實沈之次的起止度數,《晉書·天文志》在《洛書》之外又引用了另外兩家的説法:“費直,起畢九度。蔡邕,起畢六度。”(23)《晉書》卷一一《天文志》,北京: 中華書局,1974年,第308頁。三家之説稍異,但觜二度和參九度都完整落在實沈之次。這樣看來,觜、參二宿與益州的對應關係已趨於固定。是以《春秋元命苞》徑稱:“觜、參流爲益州。”(24)《緯書集成》,第642頁。又,三國魏人宋均注《春秋感精符》,以大禹爲“參星之精”。(25)《緯書集成》,第741頁。在此之前,由於“禹生石紐”傳説的廣爲流傳,大禹與益州早已結下了不解之緣。(26)參見馮漢驥: 《禹生石紐辨》,《説文月刊》第四卷合刊本,1944年,第204—205頁。可以推測,正是有了益州分野爲參宿的知識作爲前提,才會産生禹爲“參星之精”的説法。魏晉時期的天文學家陳卓甚至詳細規定了益州屬郡的“躔次”:“廣漢入觜一度,越巂入觜三度,蜀郡入參一度,犍爲入參三度,牂柯入參五度,巴郡入參八度,漢中入參九度,益州(此益州爲郡名——筆者注)入參七度。”(27)《晉書》卷一一《天文志》,第312頁。同書又稱:“魏太史令陳卓更言郡國所入宿度,今附而次之。”(第307頁)是益州各郡躔次出自陳卓。可謂對益州分野最明確的定位。

二、“天帝布治房心,決政參伐”的由來

如果董扶所謂“益州分野”是指參宿而言,那麽,參宿的“天子氣”從何而來?關於這一問題,益州名士秦宓有一段話值得注意,他説:

天帝布治房心,決政參伐,參伐則益州分野。(28)《三國志》卷八《許麋孫簡伊秦傳》,第975頁。

在這裏,秦宓不僅明確指認“參伐”爲益州分野,而且認爲參伐(即參宿)就是天帝“決政”之所,若果如此,則董扶所謂“益州分野有天子氣”就不能簡單地視爲無稽之談。

然而,在辰宿列張的星空中,爲什麽只有房、心、參三宿被特别拈出作爲天帝“布治”“決政”的地方?

參宿十星,(29)或謂參宿七星,乃指伐三星之外的其餘七星而言,與西方的獵户座大致相當。除了伐三星之外的七星都是二等以上的亮星,在星空中異常醒目。在黄道上與參宿遥相對應的是心宿。心宿三星中的心宿二(即大火星、商星,西名天蠍座α)則是一顆紅色的一等亮星,同樣引人矚目。約當公元前2800年左右,大火星位於秋分點附近,因此,大火星昏見於東方的時間正好在春分前後,此時正值中原地區草木萌發。年復一年,往復不已。古人發現二者之間的聯繫後,就把大火昏見之時定爲歲首,從此開始新一輪農事活動。據此制定的曆法,龐樸先生謂之“火曆”,(30)龐樸: 《“火曆”初探》,《社會科學戰綫》1978年第3期;《“火曆”續探》,文載丁守和、方行主編: 《中國文化研究集刊》第1輯,上海: 復旦大學出版社,1984年。另,法國漢學家德莎素(Leopold de Saussure)也認爲,參宿和心宿之所以混入二十八宿,是由於它們在成體系的天文學開始時正好分據二分點,見李約瑟: 《中國科學技術史》第四卷《天學》,第二十章《天文學》,北京: 科學出版社,1975年,第182頁注⑤。大火在其中扮演了授時主星的角色。與大火共同承擔授時功能的是參宿。大火昏見約半年後,參宿從東方冉冉升起,成爲接下來半年農事活動的指示星。而《夏小正》中的夏曆,以參星昏中作爲歲首,即所謂“正月初昏參中”。(31)龐樸: 《“火曆”續探》,文載丁守和、方行主編: 《中國文化研究集刊》第1輯,上海: 復旦大學出版社,1984年;《火曆鈎沉——一個遺失已久的古曆之發現》,《中國文化》1989年第1期。參見鄭文光: 《中國天文學源流》,北京: 科學出版社,1979年,第31頁。火曆與夏曆的行用,無疑凸顯了參、心二宿在二十八宿中的地位。正因爲如此,春秋時晉人董因就將大火與參宿稱爲“天之大紀”。(32)《國語》卷一〇《晉語四》,上海古籍出版社,1998年,第365頁。《公羊傳·昭公十七年》:“大辰者何?大火也。大火爲大辰,伐爲大辰,北辰亦爲大辰。”東漢何休注曰:“伐,謂參伐也。大火與伐,天所以示民時早晚,天下所取正,故謂之大辰。”(33)(漢) 何休解詁,(唐) 徐彦疏: 《春秋公羊傳注疏》卷二三“昭公十七年”,上海古籍出版社,2015年,第969頁。大火、參伐能榮登“三辰”之列,顯然也是火曆孑遺。

由於歲差的存在,大火、參宿昏見的時期逐漸推遲。關於漢魏時代的大火方位,東漢經學家鄭衆(鄭司農)曾指出:“以三月本昏時,心星見於辰上……九月本黄昏,心星伏在戌上。”“月本”即月初。但唐人賈公彦認爲鄭衆所指“皆據月半後而言”;(34)(漢) 鄭玄注,(唐) 賈公彦疏: 《周禮注疏》卷三五《夏官司馬第四·司爟》,上海古籍出版社,2010年,第1158頁。引文“昏時”原作“時昏”,據孫詒讓《周禮正義》校改。清人孫詒讓據“三統曆”每月中星推算,證實了賈公彦的説法。(35)(清) 孫詒讓: 《周禮正義》卷五七,北京: 中華書局,1987年,第2398—2399頁。也就是説,漢時大火星約於三月下旬昏見於東方,九月下旬黄昏伏於西方。至於參宿,三國魏人王肅曾指出,其昏見於東方之時在十月。(36)(唐) 孔穎達: 《毛詩注疏》卷六之二《唐風·綢繆》孔疏引王肅説,上海古籍出版社,2013年,第552—553頁。《後漢書·律曆志》則記載,雨水(正月中氣)昏中星爲參六半弱退四。(37)《後漢書·律曆志下》,第3077頁。又,唐人孔穎達據“三統曆”所載各月中星推斷,漢時參星昏中的日期爲立春之後第六日(《禮記正義》卷二一《月令第六》,第596頁)。由此推斷,漢魏時期參宿十月初昏見於東方,三月下旬黄昏伏於西方。

雖然漢魏時代的大火、參宿的出没時間較之《夏小正》已有明顯變化,但人們還是習慣性地仰觀大火和參宿,作爲推斷時令的參照。如《易林·離之大有》:“大樹之子,同條共母。比至火中,枝葉盛茂。”(38)(舊題漢) 焦延壽撰,徐傳武、胡真校點集注: 《易林匯校集注》,上海古籍出版社,2012年,第1126頁。就記録了當時大火昏中的物候。《四民月令》引當時農諺:“三月昏,參星夕;杏花盛,桑葉白。”(39)(明) 楊慎: 《風雅逸篇》,卷八《四民月令引農謡》,第191頁,收入王文才、萬光治主編: 《楊升庵叢書》第五册,成都: 天地出版社,2002年。按,這首農謡未收入中華書局《四民月令校注》(石聲漢輯本,其三月部分僅有“參星夕”),但元明人仍多見之,《風雅逸篇》之外,又見於元人陶宗儀《説郛》卷七四下崔寔“農家諺”(其中“三月”作“二月”)及馮惟訥輯《古詩紀》卷一〇“四民月令引農語”。則是以參星指示天時的例子。

更有甚者,在時人的觀念中,大火與夏季長期以來似乎存在着明確且固定的對應關係。孔子有弟子名卜商,“商”即大火别稱,故卜商字子夏;東漢順帝時的權臣梁商,字伯夏。聯繫到《尚書大傳》中“主夏者火”(40)皮錫瑞: 《尚書大傳疏證》卷一《唐傳·堯典》,光緒乙未師伏堂刊本,第一葉下。的説法,可證兩人名、字的對應並非偶然。如同大火之於夏季,參宿與冬季相對應。王充曾指出:“陰物以冬見,陽蟲以夏出。出應其氣,氣動其類。參、伐以冬出,心、尾以夏見。參、伐則虎星,心、尾則龍象。象出而物見,氣至而類動,天地之性也。”(41)黄暉: 《論衡校釋》卷一六《遭虎篇》,北京: 中華書局,1990年,第708頁。引文標點有改動。參、商與冬、夏兩兩相對,當大火成爲夏季的標誌星時,參宿就順理成章地成爲冬季的標誌星。

冬夏交替,陰陽消長,物候隨之變化,從而啓發古人將四季與刑、德聯繫起來,《管子》有云:“德始於春,長於夏。刑始於秋,流於冬。”(42)黎翔鳳: 《管子校注》卷一四《四時》,北京: 中華書局,2004年,第857頁。漢代以春夏、秋冬比附刑、德的作法更爲常見。如《十大經·觀》:“春夏爲德,秋冬爲刑。”(43)馬王堆漢墓帛書整理小組編: 《馬王堆漢墓帛書經法》,北京: 文物出版社,1976年,第49頁。《春秋繁露》:“天道之常,一陰一陽。陽者天之德也,陰者天之刑也。”(44)蘇輿: 《春秋繁露義證》卷一二《陰陽義第四十九》,北京: 中華書局,1992年,第341頁。“慶賞罰刑與春夏秋冬,以類相應也,如合符。”(45)《春秋繁露義證》卷一三《四時之副》,第353頁。《鹽鐵論》記桑弘羊語:“春夏生長,利以行仁。秋冬殺藏,利以施刑。”(46)《鹽鐵論校注(定本)》卷九《論災》,第557頁。可見依天時施政的觀念之普遍。

寒往暑來與大火、參宿在星空中的此起彼伏同步進行,物候之於星象如影隨形,在古人看來,這樣的景象無異於天帝在星空中布政施教。經學大師鄭玄謂:“三光,三大辰(大火、參伐、北斗)也。天之政教,出於大辰焉。”(47)《禮記正義》卷六八《鄉飲酒》,第2299頁。就是這種觀念的反映。

每當大火出現於夜空,陽氣來復,草木暢茂,有如天帝之布施仁政。古人有鑒於此,故稱:“心爲明堂,中大星,天王位,前後小星子屬,以開德發陽。”(48)《開元占經》卷六〇《心宿五》,第604頁。所謂“中大星”,即心宿二,亦即大火,大火爲天王之位,前後的心宿一、心宿三則是天王之二子,而整個心宿則被視天王布施仁政的地方——“明堂”。明堂有時也包括心宿附近的房宿,(49)大火旁邊的房宿也可行使指導農事的職能,《説文解字》:“辰者,農之時也。故房星爲辰,田候也。”房宿與農事高度相關,因而有“農祥”之稱。《國語·周語上》:“古者太史順時覛土,陽癉憤盈,土氣震發,農祥晨正,日月底於天廟,土乃脉發。”三國吴人韋昭注:“農祥,房星也。晨正,謂立春之日,晨中於午(正南方)也。農事之候,故曰農祥。”(《國語》卷一《周語上》,第15—16頁。)東漢人張衡《東京賦》云:“農祥晨正,土膏脉起。乘鑾輅而駕蒼龍,介馭間以剡耜。”(張衡撰,張震澤校注: 《張衡詩文集校注》,《二京賦·東京賦》,上海古籍出版社,2009年,第135頁。)這描繪的就是立春之日房星晨見於南中天,大漢天子親耕籍田的情景。如《開元占經》所謂:“房爲天子明堂,王者歲始布政之堂。”(50)《開元占經》卷六〇《房宿四》,第604頁。緯書中的房、心二宿往往共用明堂之稱,如《春秋説題辭》:“房、心爲明堂,天子布政之宫。”(51)《緯書集成》,第863頁。《春秋文曜鈎》:“房、心爲天帝之明堂,布政之所出。”(52)《緯書集成》,第663頁。皆屬其例。

而參宿出現時,則是草木摇落,天地肅殺,有如天帝嚴酷的刑罰。古時兵刑合一,刑之大者爲兵,(53)參見顧頡剛: 《古代兵、刑無别》,載《史林雜識初編》,北京: 中華書局,1963年,第82—84頁;錢鍾書: 《管錐編》,“史記會注考證九”,中華書局,1979年,第285頁。二者同屬陰政,均與參宿有關。如《史記·天官書》云:“參爲白虎……下有三星,兑,曰罰,爲斬艾事。”(54)《史記(修訂本)》卷二七《天官書》,第1553頁。是將斬伐之權落實在伐三星上。而《開元占經》有占辭:“參伐動者,有斬伐之事。”(55)《開元占經》卷六二《參宿占七》引“甘氏曰”,第617頁。同書引《春秋元命苞》:“參主斬刈,所以行罰也。”(56)《開元占經》卷六二《參宿占七》,第616頁。東漢天文學家郗萌亦稱:“參爲天刑,主伐。”(57)《開元占經》卷六二《參宿占七》,第617頁。則是將斬伐之權擴展至整個參宿。值得注意的是,隨着“參主刑罰”觀念的流行,參宿與秋冬的聯繫趨於固化。《天文要録》占辭:“參者,慘也,孟秋之始宿也。是時陰氣起,萬物愁慘也。”(58)《天文要録》卷三一《參占》,第184頁。如前所述,由於歲差作用,秦漢時期參宿到十月初方可昏見於東方,因此參宿並不能整夜照臨秋季的夜空,這可以説是“參爲天刑”説的一個“破綻”。星占家爲了彌縫其失,置實際星象於不顧,徑自指認參宿爲“孟秋(七月)之始宿”。作爲觀念的星占學知識居然遮蔽了現實星象,恰從反面説明“參爲天刑”在當時已經是通行常識。

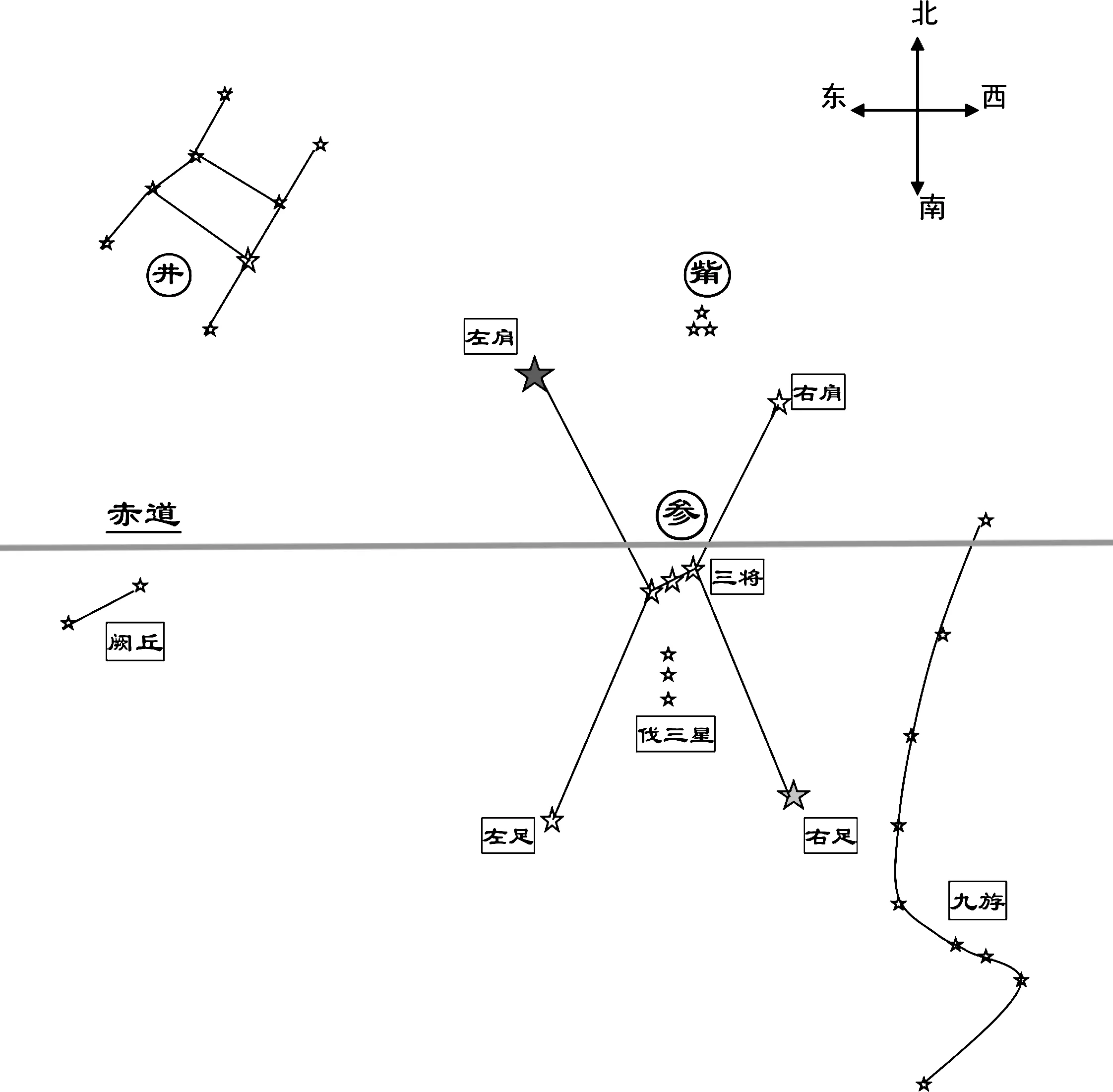

既然參宿與兵刑之政聯繫如此緊密,比照“心爲明堂”的説法,參宿也開始與宫室發生了聯繫。《天文要録》引鄭人裨灶占辭:“流星白蒼入參中,宫室天火驚起。”(59)《天文要録》卷三一《參占》,第194頁。隱約透露出參宿與天子宫室的對應關係。在現實星空中(見圖1),參宿之北是觜宿(又名觜觽),據《天文要録》,觜觽者,“天子之武門也”。(60)《天文要録》卷三〇《觜觽占》,第173頁。參宿西南有九顆小星曰“九斿”(或“九遊”)。九斿本爲天子或上公所用旌旗,《荀子·禮論》:“故天子……龍旗九斿,所以養信也。”故晉陳卓稱九斿九星爲“天子之旗”,(61)《晉書》卷一一《天文志上》,第306頁。《晉書·天文志》:“後武帝時,太史令陳卓總甘、石、巫咸三家所著星圖,大凡二百八十三官,一千四百六十四星,以爲定紀。今略其昭昭者,以備天官云。”以下詳列各主要星官。可見關於九斿的説法來自陳卓。唐張守節《史記正義》亦謂:“九遊九星,在玉井西南,天子之兵旗。”(62)《史記(修訂本)》卷二七《天官書》,第1560頁。參宿之東、井宿之南,則是“闕丘”二星,又名“天闕”。據《開元占經》引甘德説:“闕丘雙塾,外屏罘罳。(原注: 闕丘,門外象魏也。天子謂之闕,諸侯謂之兩觀。)”(63)《開元占經》卷七〇《甘氏外官·闕丘星占三十二》,第693頁。《石氏星經》亦云:“闕丘二星在南河[南],主天子門闕,諸侯之兩觀也。”(64)《太平御覽》卷六《天部六》引《石氏星經》,第31頁。又,《晉書·天文志》:“南河南二星曰闕丘,主宫門外象魏也。”唐張守節《史記正義》:“闕丘二星在南河南,天子之雙闕,諸侯之兩觀,亦象魏縣書之府。”(《史記(修訂本)》卷二七《天官書》,第1548頁。)在漢墓壁畫中,闕丘二星也曾以雙闕的形象出現在代表參宿的白虎附近。(65)馮時: 《洛陽尹屯西漢壁畫墓星象圖研究》,《考古》2005年第1期,第71—72頁。這樣看來,布列於參宿北、西、東三個方位的三個星官,觜宿爲“天子之武門”,九斿爲“天子之旗”,闕丘“主天子門闕”,則參宿對應於天子宫室確乎無疑。陳卓或有鑒於此,故對參宿做出了明確的定位:“參十星,左二星爲天子之正堂也。□□□(闕字或爲‘右二星’——筆者注),女后之爲後宫也。中央三星,君臣之爲政罰行庭也。”(66)《天文要録》卷三一《參占》,第184頁。無獨有偶,心宿附近的尾、箕二宿同樣被賦予后妃的内涵。《史記索隱》引《春秋元命包》云:“尾九星,箕四星,爲後宫之場也。”《晉書·天文志》的規定更爲明晰:“尾九星,後宫之場,妃后之府。上第一星,后也;次三星,夫人;次星,嬪妾。第三星傍一星名曰神宫,解衣之内室。尾亦爲九子,星色欲均明,大小相承,則後宫有敍,多子孫。”(卷一一《天文志上》,第300頁。)參宿十星中的左二星與闕丘二星距離最近,既然闕丘二星“主天子門闕”,則陳卓以參宿左二星爲天子正堂可謂理所當然。

圖1 參宿及其附近的觜宿、闕丘、九斿

由是觀之,關於心、參二宿的知識和信仰,來源於一個相當久遠的星占學傳統。在這一傳統中,參宿和心宿分别被視爲冬、夏半年的標誌。漢代讖緯家由此對二宿進行了“神化”: 心宿代表春夏兩季,因此被視爲天帝布施仁政的明堂;而參宿則代表了秋冬兩季,象徵着天帝決策兵刑之政的場所。當“心爲明堂”的説法廣爲流傳時,作爲益州分野的參宿也被賦予天子“決政”之庭的名義,“天帝布治房心,決政參伐”的讖語就是在此基礎上出現的。

三、東漢季年的益州學風與士人心態

東漢末年的益州士人,對心、參二宿在上古天文學中的地位或許不甚了然,但有證據表明,他們浸淫於讖緯星占之學,熟知心、參二宿的星占學意義。“天帝布治房心,決政參伐”的出現,與這一群體密切相關。

劉備奪取益州後不久,廣漢太守夏侯纂慕名拜訪秦宓,兩人之間有一場意味深長的對話。在夏侯纂看來,益州惟以“養生之具”見長,至於人物之盛,似不及他州,秦宓乃回應道:

願明府勿以仲父之言假於小草,民請爲明府陳其本紀。蜀有汶阜之山,江出其腹,帝以會昌,神以建福,故能沃野千里。淮、濟四瀆,江爲其首,此其一也。禹生石紐,今之汶山郡是也。昔堯遭洪水,鯀所不治,禹疏江決河,東注於海,爲民除害,生民已來功莫先者,此其二也。天帝布治房心,決政參伐,參伐則益州分野。三皇乘祗車出谷口,今之斜谷是也。此便鄙州之阡陌,明府以雅意論之,何若於天下乎?(67)《三國志》卷三八《許麋孫簡伊秦傳》,第975頁。引文中“本紀”二字,中華書局點校本没有標以專名號,看來並不視爲書名。

秦宓明言這段話轉述自“本紀”。關於“本紀”,常璩嘗言:“司馬相如、嚴君平、楊子雲、陽成子玄、鄭伯邑、尹彭城、譙常侍、任給事等,各集傳記以作本紀。”(68)《華陽國志校補圖注》卷一二《序志》,第723頁。八人之中,譙常侍(譙周)、任給事(任熙)均在秦宓之後,可以排除被引用的可能性。任乃强先生認爲《蜀紀》就是揚雄的《蜀本紀》(《華陽國志校補圖注》卷一二《序志》,第728頁注①),似不確。揚雄《蜀都賦》嘗謂:“蜀都之地……上稽乾度,則井絡儲精。”(《全上古秦漢三國六朝文》卷五一,第402頁)是揚雄以井宿爲蜀地分星,與引文“參伐則益州分野”不合。可知這類彙集蜀地掌故的著述在當時爲數不少,秦宓稱引的“本紀”或即其中之一。而這段議論中提到的四件事也都有據可依。其一,“帝以會昌,神以建福”,出自《河圖括地象》:“岷山之地,上爲井絡。帝以會昌,神以建福。”(69)《文選》卷四《蜀都賦》注引《河圖括地象》,第189頁。這一讖語流行於蜀地,東漢時立於郡學前的“李君碑”(見前述)就有“汶山會昌,皇以建福”的説法(成都文物考古研究所: 《成都天府廣場東御街漢代石碑發掘簡報》,《南方民族考古》(第八輯),北京: 科學出版社,2012年,第5頁)。其二,“禹生石紐”,流行於當時的益州,已見前述。其三,“天帝布治房心,決政參伐”,與緯書關係密切,常璩徑謂其語出自《蜀紀》。(70)《華陽國志校補圖注》卷一二《序志》,第727頁。其四,“三皇乘祗車出谷口”,常璩謂出自《蜀紀》;(71)《華陽國志校補圖注》卷一二《序志》,第727頁。與此相近的説法,有《河圖》及《春秋命曆序》:“人皇九頭,駕六羽,乘雲車,出谷口。”(72)(唐) 司馬貞: 《三皇本紀》,《史記(修訂本)》附録二,第4026頁;《太平御覽》卷七八《皇王部三·人皇》,第363頁。

秦宓信手拈來緯書以申己説,顯示出他對這類知識頗爲熟稔。如所周知,自漢光武帝“宣布圖讖於天下”,(73)(南朝宋) 范曄: 《後漢書》卷一下,北京: 中華書局,1965年,第84頁。讖緯之學獲得皇權加持,盛行一時。而讖緯之學在益州地區同樣擁有悠久的傳統和深厚的土壤。兩漢之際的楊春卿,“善圖讖學,爲公孫述將”。公孫述敗亡,春卿自殺,臨終囑其子楊統:“吾綈袠中有先祖所傳秘記,爲漢家用,爾其修之。”楊春卿的後裔新都楊氏在蜀中長期設帳授徒,門生中任安、董扶、周舒世稱大儒,一時學者翕然向風。(74)(日) 吉川忠夫: 《蜀地的讖緯學傳統》,洪春音譯,載“國立”高雄師範大學經學研究所《經學研究集刊》第三期,2007年,第193—210頁。讖緯之學向來與天文星占關係密切,讖緯家造作讖語,每以天象爲依據。王莽時的西門君惠,“好天文讖記,爲(王)涉言:‘星孛掃宫室,劉氏當復興,國師公(劉歆)姓名是也。’”(75)《漢書》卷九九下《王莽傳》,第4184頁。即爲顯例。益州地區也不例外。新都楊氏自楊統開始,也修習天文推步之術。漢安帝永初三年(109),太白入斗,鄧太后承制垂詢楊統之子楊序,楊序對以“諸王子多在京師,容有非常,宜亟發遣各還本國”,太后嘉納,“星尋滅不見”。(76)《後漢書》卷三〇上《蘇竟楊厚列傳第二十上》,第1048頁。楊序的弟子之一董扶,即首倡“益州分野有天子氣”者;另一弟子周舒,曾“言西南數有黄氣,直立數丈,見來積年,時時有景雲祥風,從璿璣下來應之,此爲異瑞”,(77)《三國志》卷三二《先主傳第二》,第887頁。引文原作“臣父群未亡時言……”云云,任乃强先生認爲其中“臣父群”三字是“臣群父”三字之誤倒,表中所言“西南數有黄氣,直立數丈,見來積年”的人應是周群之父周舒。見《華陽國志校補圖注》第377—378頁注釋③。並參見《三國志集解》卷三二所引錢大昕、潘眉等人對這一問題的考證,上海古籍出版社,2012年,第2376—2377頁。成爲後來益州士人向劉備勸進的祥瑞之一。周舒之子周群,窺測星變不遺餘力,“於庭中作小樓,家富多奴,常令奴更直於樓上視天災,才見一氣,即白群,群自上樓觀之,不避晨夜。故凡有氣候,無不見之者,是以所言多中。”(78)《三國志》卷四二《杜周杜許孟來尹李譙郤傳》,第1020頁。新都楊氏學統之外,南鄭人李固“明於風角、星算、河圖、讖緯,仰察俯占,窮神知變”。(79)《後漢書》卷六三《李杜列傳》李賢注引《謝承後漢書》,第2073頁。廣漢洛人翟酺“尤善圖緯、天文、曆算”,(80)《後漢書》卷四八《楊李翟應霍爰徐列傳》,第1602頁。“以明天官爲侍中、尚書”。(81)《華陽國志校補圖注》卷一〇中《廣漢士女》,第563頁。其他如任文公、楊由、段翳、折象、段恭、張裕、何隨等人,均以天文占驗名世。(82)吕子方: 《天數在蜀》,文載氏著: 《中國科學技術史論文集》,成都: 四川人民出版社,1983年,第260—268頁;王文才: 《兩漢蜀學考》,文載李大明主編: 《巴蜀文學與文化研究》,北京: 商務印書館,2005年,第10—48頁。衆多學者集讖緯、星占之學於一身,成爲東漢季年益州學術的顯著特徵。故王文才先生指出:“……蜀學以五經通圖緯,以天文爲占驗,雖天下皆然,而此間流風特著。”(83)王文才: 《兩漢蜀學考》,第47頁。日人吉川忠夫也認爲,蜀地的讖緯學以重視天文或氣候等自然觀測爲特色。(84)吉川忠夫: 《蜀地的讖緯學傳統》,第208頁。

秦宓本人雖然師承不詳,但與任安、董扶同爲廣漢綿竹人,(85)《華陽國志校補圖注》卷一〇中《廣漢士女》,第564頁。有同鄉之誼。劉焉任益州牧時,秦宓曾舉薦任安,稱其“仁義直道,流名四遠,如令見察,則一州斯服”;蜀漢時,任、董二人没世已久,秦宓應諸葛亮之請追述兩人德行,仍然讚譽有加。(86)《後漢書》卷八二下《方術列傳》,第2734頁。可知秦宓與任安、董扶有過直接交往。(87)任安年七十九卒於家,時在建安七年(202)(《後漢書》卷七九上《儒林列傳》,第2551頁)。董扶年八十二卒於家,在劉焉之世(《後漢書》卷八二下《方術列傳》,第2734頁)。秦宓卒於蜀建興四年(226),享年不詳,以常理推斷,秦宓生年在任安和董扶之後。吴國張温聘蜀時,秦宓在筵席之間與其辯論天學,雖然語涉戲謔,亦足見他對這類知識留心已久。(88)《三國志》卷三八《許麋孫簡伊秦傳》,第976頁。秦宓的弟子譙周“具傳其業”,(89)《華陽國志校補圖注》卷一〇《廣漢士女》,第567頁。曾續撰《漢書·天文志》。(90)《後漢書》卷一〇《天文志上》,李賢注引謝沈《後漢書》,第3215頁。譙周的天學,極有可能就是得自秦宓。

顯然,秦宓與上述益州星占家群體關係密切。在這一群體内部,讖緯、星占之學互相發明,最終促成了“天帝布治房心,決政參伐”之説的出現。出現的時地,應該就在東漢晚期的益州。作爲楊氏門人,董扶對此並不陌生,其所謂“益州分野有天子氣”,與“天帝布治房心,決政參伐”之説在星占理論上顯然是自洽的。(91)東晉時期的常璩也曾根據同一占辭作出類似的推斷:“案《蜀紀》:‘帝居房心,決事參伐。’參伐則蜀分野。言蜀在帝議政之方,帝不議政,則王氣流於西;故周失紀綱,而蜀先王;七國皆王,蜀又稱帝。”見《華陽國志校補圖注》卷一二《序志》,第727頁。

從“天帝決政參伐”到“益州分野有天子氣”,是星占學知識的邏輯推衍;而在這些飽含政治寓意的讖記表象之下,則是益州士人群體心態的暗潮湧動。

東漢時期,由於山川阻隔,遠離政治中心,益州士人在朝廷上崛起較晚,整體政治地位不高,連蜀人自己都不否認,“乃自先漢以來,其爵位者或不如餘州”。(92)《三國志》卷三八《許麋孫簡伊秦傳》,第975頁。但是,益州士人在地方政務上的表現則是另外一番景象。按照當時慣例,各級地方政府的屬吏皆由長官辟用本地人,(93)參見(清) 顧炎武撰,黄汝成集釋: 《日知録集釋》卷八“掾屬”,上海古籍出版社,2006年,第479頁;嚴耕望: 《秦漢地方行政制度》,中研院歷史語言研究所專刊,1997年,第352頁。益州當然也不例外。漢和帝時,沛國人陳寵任廣漢太守,自陳:“臣任功曹王涣以簡賢選能,主簿鐔顯拾遺補闕,臣奉宣詔書則已。”(94)《後漢書》卷七六《循吏列傳》,第2468頁。頗爲和帝稱許,陳寵由此顯名。可見時人心目中的循吏理當如是。更重要的是,益州官吏的地方化尚不止於僚佐層面。東漢時期的益州頗具邊區性質,因此朝廷在處理當地事務時對當地士人尤爲倚重。據劉增貴先生統計,東漢一代益州出身的127任守相中,在本州任職者達54任,占比爲諸州之冠。這樣的治理方式,無疑使益州士人與地方事務産生了較之其他地區更爲緊密的聯繫。另一方面,益州士人群體在婚姻、交遊、舉薦等社會關係中,往往也局限於益州範圍,表現出較强的同州意識。即使身處朝堂之上,他們的政治立場也較爲接近,同時更爲關注益州地方利益,顯示出濃厚的地域觀念。(95)本段内容除特别注明外,均概括自劉增貴: 《漢代的益州士族》,《中研院歷史語言研究所集刊》第60本第3分,1989年9月,第536—548頁。“天帝決政參伐”的提出,顯然就是這種益州本位意識與本地流行的讖緯星占之學長期醖釀的結果。根據這一占辭,參伐是天帝決政之所,上應參宿的益州由是具備了“天賦”地位,這就意味着益州的地位較之他州非但不相形見絀,甚至有凌駕其上的可能。從這個意義上來説,“天帝布治房心,決政參伐”之説正是益州本位意識在星占學上的表露。

降至東漢末年,中原喪亂,益州懸隔的地理位置又讓這裏成爲遠離風暴中心的庇護所。潁川人荀攸爲躲避戰亂,“以蜀漢險固,人民殷盛,乃求爲蜀郡太守”,(96)《三國志》卷一〇《荀彧荀攸賈詡傳》,第321頁。惟因道路斷絶而未能成行。南郡枝江人董和率領宗族西遷入蜀,(97)《三國志》卷三九《董劉馬陳董吕傳》,第979頁。顯然也是爲了避亂。對於這樣的情勢,益州士人的體會當然更爲剴切,强烈的地方本位意識一經時勢震蕩,遂激發出保境自守的政治訴求。董扶以“益州分野有天子氣”鼓動劉焉入蜀,既迎合了劉焉避亂的意願,更是企望借助其宗室身份在益州樹立權威,安靖一方。在當時的益州,同情董扶立場的人不在少數。劉焉入蜀之前,巴蜀地區爆發以馬相、趙祗爲首的黄巾起義,聲勢浩大,劉焉只得暫駐荆州,觀望局勢。不久,蜀郡豪族賈龍率領部曲擊敗黄巾軍,迎接劉焉入蜀。(98)《三國志》卷三一《劉二牧傳》,第866頁。賈龍的舉動,應與董扶出於同樣的動機。

但賈龍等人期望的“益州天子”並没有如其所願般行事。劉焉入主益州後,刻意扶持東州士人,裁抑土著勢力。任歧、賈龍和趙韙等人心生不滿,兩度舉兵反抗,企圖驅逐劉焉父子,雖然以失敗告終,卻也顯示出其力量不可輕忽。劉璋統治後期,調整了統治策略,雙方關係趨於緩和。(99)參見田餘慶: 《李嚴興廢和諸葛亮用人》,《中華學術論文集》,北京: 中華書局,1981年,第110頁;劉增貴: 《漢代的益州士族》,第552—553頁;伍伯常: 《方土大姓與外來勢力: 論劉焉父子的權力基礎》,《漢學研究》第19卷第2期,2001年,第206—215頁。至此,相當一部分益州士人仍將保境自守的願望寄託在劉璋身上。劉璋曾有意聯合關中馬超,廣漢人王商勸阻道:“超勇而不仁,見得不思義,不可以爲唇齒。老子曰:‘國之利器,不可以示人。’今之益部,士美民豐,寶物所出,斯乃狡夫所欲傾覆,超等所以西望也。若引而近之,則由養虎,將自遺患矣。”(100)《三國志》卷三八《許麋孫簡伊秦傳》裴松之注引《益州耆舊傳》,第967頁。王商是郪縣大姓,(101)《華陽國志校補圖注》卷三《蜀志》,第166頁。當初以劉璋温仁,遂與趙韙合謀,擁立璋繼任州牧,此時又極力阻止馬超這一外來勢力入蜀。不久,劉璋又欲迎劉備入蜀,以禦張魯,巴西閬中人黄權同樣不以爲然,勸劉璋“可但閉境,以待河清”。(102)《三國志》卷四三《黄李吕馬王張傳》,第1043頁。可見在保境自守的心態支配下,益州士人對外來勢力始終心存警惕。

總之,面對天下大亂的局面,益州士人表現各異,迎立豪傑入主者有之(董扶、賈龍、趙韙),企圖自立者有之(賈龍、趙韙先迎立後起事),與益州當局合作者亦有之(王商等)。各方立場雖有差異,但保境自守、維護自身利益無疑是其最大公約數。(103)如果將視野稍微放寛,可以發現益州士人保境自守的心態貫穿了前後幾個動亂時期。兩漢之際,公孫述就曾以“保郡自守,以待真主”的口號動員臨邛豪傑,得到後者支持;其後公孫述不甘於僅作“西伯”,欲發兵與光武帝劉秀争奪天命,“蜀人及其弟光以爲不宜空國千里之外,決成敗於一舉,固争之”(《後漢書》卷一三《隗囂公孫述列傳》,第534、540頁)。到了蜀漢末年,譙周撰《仇國論》,聲稱此時“既非秦末鼎沸之時,實有六國並據之勢,故可爲文王,難爲漢祖”,如果一意黷武,則國家勢必土崩瓦解;其後鄧艾兵臨成都,譙周首倡出降之議,其存蜀之功頗爲州人稱頌,如陳壽所言:“劉氏無虞,一邦蒙賴,(譙)周之謀也。”(《三國志》,第2029、1031頁)這樣的群體心態,正是支撑“益州分野有天子氣”的社會心理基礎。

四、餘 論

唐長孺先生曾指出,東漢時期的地方政權在一定程度上是由當地大姓、冠族控制的,各地大姓憑借政治地位和文化修養的優越性,長期壟斷地方僚佐之職,從而構成了東漢末年割據政權的階級基礎。(104)唐長孺: 《東漢末期的大姓名士》,載《魏晉南北朝史論拾遺》,北京: 中華書局,1983年,第26—31頁。與此有關的另一方面,就是漢魏時期地方意識高漲,各地士人矜誇鄉邦,臚列鄉賢,蔚成風氣。順帝時潁川人鄭凱稱:“鄙潁川,本韓之分野,豫之淵藪。其於天官,上當角、亢之宿,下禀嵩少之靈……是以賢聖龍蟠,俊彦鳳舉。”(105)(南朝梁) 殷芸撰,周楞伽輯注: 《殷芸小説》卷五,上海古籍出版社,1984年,第96頁。《後漢紀》也有類似的記載,惟未論及潁川分野,見(晉) 袁宏撰,周天游校注: 《後漢紀校注》卷十八《孝順皇帝紀》,天津古籍出版社,1987年,第495頁。三國時會稽人虞翻亦稱:“夫會稽上應牽牛之宿,下當少陽之位。……昔禹會群臣,因以命之。”(106)《三國志》卷五七《虞陸張駱陸吾朱傳》裴松之注引《會稽典録》,第1325頁。可見引據天文分野爲桑梓故里壯大聲勢,爲當時所習見。秦宓向夏侯纂所陳“本紀”,同樣屬於這類言論;所不同者,秦宓發言陳辭的立場已經超越其所身處的廣漢郡,而擴大到整個益州。究其原因,與其他地區相比,益州士人在東漢政壇崛起較晚,政治地位整體不高,與鄉里聯繫更爲緊密,從而使得這一群體的地域色彩尤其鮮明;加之益州與外界相對隔絶,導致益州士人的交遊圈以同州爲主,從而使其地域意識多在同州層面展開。

關於益州分野問題,自西漢以來就有井、鬼抑或觜、參的分歧。按照前一方案,益州不得不與雍州共享分野,而後一方案則意味着參宿爲益州所壟斷。參宿曾發揮過授時主星的作用,兩漢時餘威猶在,被視爲天帝罰罪之庭。東漢後期的益州,讖緯、星占之學互爲表裏,盛極一時,益州學者利用參宿的星占學意義,將其確定爲益州分野,並結合“心爲明堂”的説法,製作出“天帝布治房心,決政參伐”的占辭,企望借此宣示益州的天賦形象,提升益州士人的政治地位。(107)同樣的動機也導致了兩漢時期蜀人攀附大禹的行爲,東漢益部碑刻述及族源,多追溯至大禹,究其原因,如任乃强先生所言:“漢世重士族,故碑文與傳記,率有如此繁文,而梁益等近夷邊州之人爲尤甚。蓋恐人以夷族後進目之也。”(任乃强: 《樊碑文義》,載《任乃强藏學文集》,第310頁)參見顧頡剛: 《古代巴蜀與中原的關係説及其批判》,文載氏著: 《論巴蜀與中原的關係》,成都: 四川人民出版社,1981年,第9—18頁。

東漢末年,面對中原亂局,保境自守、維護自身利益成爲益州士人的共識。董扶提出的“益州分野有天子氣”,既是“天帝決政參伐”的邏輯推衍,也是保境自守這一政治訴求的星占學表述。兩則讖語出現的時機雖然稍有不同,但其中的益州本位意識卻是一以貫之。易言之,“天帝決政參伐”與“益州分野有天子氣”是益州士人濃厚的地方本位意識在不同情境中的表達。

洞悉“益州分野有天子氣”的意藴,就可以對相關史實多一層理解。建安二十五年(220),曹丕篡漢的消息傳至益州,群臣紛紛向劉備勸進。在讖緯星占之學彌漫上下的氛圍中,此類預言自然是勸進表中不可或缺的元素,然而,“益州分野有天子氣”之讖卻未見提及。作爲點綴,勸進表中出現了幾條不甚“切題”的星占預言,如,“……(建安)二十二年,數有氣如旗,從西竟東,中天而行,《圖》《書》曰‘必有天子出其方’”。(108)《三國志》卷三二《先主傳》,第887頁。“益州分野有天子氣”的缺席,固然與劉焉父子在益州的失敗有關,但這遠非問題的關鍵,因爲勸進諸臣完全可以像後來的南朝人范曄那樣,把董扶讖言的“事應”落實在劉備身上:“後劉備稱天子於蜀,皆如(董)扶言。”(109)《後漢書》卷八二下《方術列傳》,第2734頁。問題的關鍵在於,董扶讖言所藴涵的益州本位意識,與劉備集團以荆楚人爲班底的格局(110)關於劉備集團的構成,一百多年後的益州人士龔壯即認爲:“昔豫州入蜀,荆、楚人貴。”(《華陽國志校補圖注》卷九《李特雄期壽勢志》,第501頁)參見毛漢光: 《三國政權的社會基礎》,《中研院歷史語言研究所集刊》第46本第1分,1974年12月,第21—23頁;田餘慶: 《李嚴興廢和諸葛亮用人》,第110頁;《蜀史四題》,《文史》第35輯,中華書局,1992年。並不合轍;而且,劉備既以漢家正統自居,也不需要借助參宿的星占學意義再造天命。此時舊話重提,不但畫蛇添足,而且不合時宜。勸進諸臣多爲劉二牧政權的親歷者,深諳其中玄機,因此在勸進表中有意回避“益州分野有天子氣”的話頭,也在情理之中。反觀范曄,因爲時過境遷,對當時語境已經相當隔膜,才會把董扶讖言與劉備稱帝强行撮合在一起。

附記: 本文承蒙四川大學歷史文化學院韋兵副教授、黄博副教授提出修改意見,投稿時又獲匿名評審專家指瑕,在此一并致謝!