贝多芬老了(上)

曹利群 庄加逊

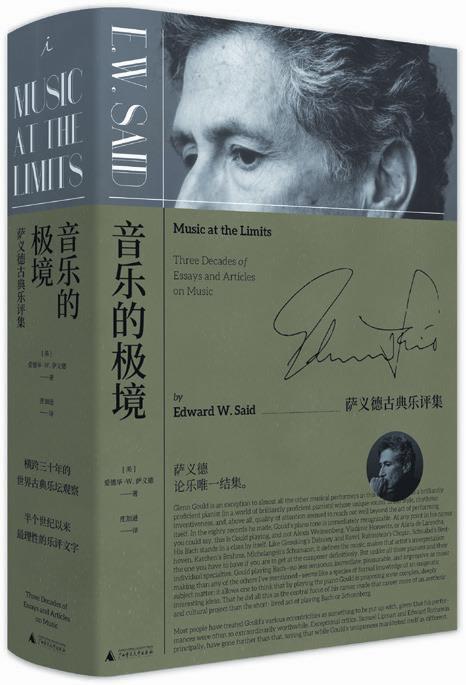

作为二十世纪极具影响力的知识分子、文学批评家,萨义德的大名如雷贯耳,但很少有人关注到他的乐评。他为杂志撰写音乐专栏多年,最终结集出版了他唯一的一本乐评集《音乐的极境》。

在这本书里,他打通了音乐、文学、哲学、历史、政治的学科壁垒,重新定义了何为真正的乐评。

这次我们有幸邀请到《音乐的极境》中文版译者庄加逊,以及国内著名的音乐评论家曹利群,一起就这本书展开一次对谈,一次沿着萨义德的方向探寻音乐极境的旅程。

正如译者庄加逊所说,“开始”是一件很麻烦的事,很多人会被萨义德的大名吓个够呛,认为“这太学院派、太深奥了”,但其实萨义德的乐评闲散、轻松,甚至连他自己都说,他不写乐评,那是一种贬低音乐的方式,把音乐固化成评分表,表演之后大家打打勾……

● _ 庄加逊

○ _ 曹利群

● “开始”真的是件很麻烦的事,萨义德甚至拿一本书去解释什么是“开始”应该有的样子。那是他学术生涯的起点——成名作《开始:意图与方法》。这本书的主要论点之一称:文本的开始是一个过程,而不是一样东西。数日来,我一直在绞尽脑汁,希望能想到一个配得上《音乐的极境》的、显得聪明的开场白。如今我放弃了,既然它是一个过程,我们不妨从结束开始,从最后的回望开始,从他临终前最后一篇刊发的文章《不合时宜的冥思》(评所罗门的《晚期贝多芬》)开始。恰好,2020年是贝多芬的周年纪念,我们借萨义德来探讨晚期贝多芬也算正合时宜。不过在那之前,我很好奇的是,您觉得萨义德的音乐评论有何特别之处吗?有无特别打动您的地方?周围有不少人其实还没看就跟我抱怨:“这太学院派、太深奥了!”显然,萨义德的大名把大家吓得够呛。

○ 你是一个喜欢较真的人,我喜欢这种较真。至于从什么地方开始,确实找到一个合适的点会更有意思。就从所罗门那本书开始,很切合贝多芬的纪念活动。至于萨义德,所谓音乐评论也不是他的看家本领,大多都是他读书、听唱片和看现场的琐碎体会。当然《音乐的极境》并非一本完整的有体系的音乐评论,只是有些形而上的思考应该对爱乐者有启迪。

● 的确,是“体会”,我想萨义德也会认同这个词。事先厘清这个基调非常重要,与其说萨义德在思考音乐,倒不如说他是从音乐的思考中汲取养分。最终,讲音乐并不一定是他的目的。他把问题转化了,他想告诉我们音乐能提供怎样的视角,能启发怎样的思维,音乐能让人看到什么,或许音乐还能改变些什么。这是最动人之处。

当年有人质疑萨义德,称他的乐评有别于他的文学批评,“不只是主题上的闲散,更是走笔上的轻松,不那么稠密”。萨义德反击称他不写乐评。他认为写乐评是一种贬低音乐的方式,把音乐固化成评分表,表演之后大家打打勾。我翻译有个习惯,会事先阅读这位作者相关的创作与背景、其传记与访谈等等,并依写作年代决定用怎样的表达方式来贴合作者的笔调与口吻。比如古尔德的佶屈聱牙,如今萨义德的伶俐浅白。说来有趣,萨义德提笔书写音乐完全是受古尔德的启发,却在行文上走了完全相反之路。

我更愿意把这种体会说成是个人化的,这里面有好几个层次:首先它是因爱古尔德而起;继而随着挚爱的母亲的离逝,他通过这种个人的音乐回忆来延续某种唯有与母亲能产生共鸣的记忆;再者,步入中年、晚年的萨义德渴望从音乐思索中寻求前进与突破的可能。他一直在问音乐给予人最初的欢愉何以能维持如此长的时间,何以一位作曲家,比如他喜欢的贝多芬、巴赫、瓦格纳、莫扎特、亨德尔能在心中驻留一辈子,明明音乐是如此短暂、稍纵即逝的艺术。或许古典乐包含有“永恒”的智慧,他想整理(make)、拆解(unmake)、重构(remake)这样的智慧。因此,音乐才变得有意义。今天传统古典乐所代表的文化似乎变成一种无聊的存在,尤其是与文学从事者脱节,现在有几个文学世界中的人在意音乐?可是在十九世纪,音乐与文学乃至文化是互为补益的。这是当时萨义德感到可惜的,他希望能重新找到这种连结。

萨义德写音乐写了三十年。当一件事情做久了,表面的碎片与浅白会慢慢褪去,隐含的严肃意图愈加明显。他晚期的音乐批评越发老道,我个人很喜欢1995年以后的撰文,论述相当精彩,充满灵感的火花,文字也优雅流动极了。

很抱歉让您听我唠叨这么一大串,这个基调颇费了些口舌。您记得当年推荐给我的皮娜·鲍什吗?就是她那句话:“我不关心人如何动,我关心他们因何而动。”我想,我们可以让书登场了。

○ 这样唠叨是很有意思的,并不费神啊,很久没有这样唠叨了。我当然记得我们关于皮娜·鲍什的讨论,说起来也有十年了。

说到萨义德这本书,不少人都是被书名或者作者的大名所吓倒的,看到《音乐的极境》这样形而上的题目就会望而却步。其实读书从来就是一个启发思考的过程,一般我不会按顺序去读书,而是看到哪个题目有意思,就直接翻到那里。比如這本书的末尾有一篇讲贝多芬晚期风格的文章《不合时宜的冥想》就很有意味。

这是萨义德读到所罗门的一本讲晚期贝多芬的书而写下的体会和感想。所罗门在书中提到了贝多芬晚期风格的问题,这引起了萨义德的思考:当一个艺术家、作曲家到了晚年的时候,往往会回望历史个体曾经的来路。外部环境和内心发生的变化使得他们晚期的音乐产生了一种新的声音。虽然呈现出一种碎片化,不周全,难以琢磨,让同时代的人觉得困惑,但不得不说这种碎片化的呈现和对过往秩序的破坏有着作曲家的深度思考与大胆尝试。

十多年前,萨义德就在三联书店出过一本论晚期风格的书,副标题是“反本质的音乐与文学”。显然他对这个问题的思考由来已久。一方面有他个人的原因,一个人在生命最后的阶段,发现身体衰退、健康状况出现问题,很容易想到生命终结之前是一种什么样的写作方式。他关注到不少文学家和音乐家在这一个时段的作品具有特别的特征,被称为“晚期风格”。

萨义德所发现的贝多芬晚期作品中的这种不和谐、不安宁的张力,包含了一种蓄意的非创造性的创造力。其实他是受到阿多诺一篇关于晚年贝多芬的文章的影响。正是阿多诺使用了晚期风格这样一个概念。阿多诺发现在贝多芬最后十年创作的作品中(包括最后五部钢琴奏鸣曲、《第九交响曲》《庄严弥撒曲》和最后六首弦乐四重奏),作曲家放弃了那些与已经确立的社会秩序进行交流的模式,这种“失序”(这是我的说法)构成了一种自我放逐。无论从日常生活中还是精神层面来看,那都是疏离、逃遁乃至放逐。这种决绝的孤寂状态,给作曲家和作品既带来痛苦,也转化为超越。

● 哈哈,被您抢白了,萨义德的“晚期风格”的确源于阿多诺。阿多诺一直是他崇敬的理论家。在他看来,同为流亡者的阿多诺的音乐评论以及无家可归、晚期风格等看法都很值得借鉴。阿多诺最感兴趣的是以第二维也纳学派为代表的现代派音乐,但这在当时还是属于比较“小众”的音乐,这给他个人在音乐方面的职业发展造成了很大的障碍。1937年,阿多诺写了那篇著名的论文:《贝多芬的晚期风格》。阿多诺的一个核心观点是贝多芬的晚期风格是一种破碎的、表现出灾难性的风格。萨义德认同阿多诺关于“晚期碎片风格”的描述。我发现“流亡”“脆弱”“孤独”都直接导向晚期风格,所有这些思考都与阿多诺、萨义德自身的处境相关。事实上,晚期风格是我们大多数古典爱乐者所不熟悉的,其实我们脑子里下意识的贝多芬是“英雄时期”。我们心目中的贝多芬并不完整,那只是人性的一半。

另外,我不得不重提萨义德的比较文学及史学背景,这种思考与当时的文学世界密不可分。萨义德有意将两者勾连,比如代表人物艾略特、乔伊斯。文学上的现代主义本身可被视为一种晚期风格现象,他们看似完全脱离他的时代,返回古代神话或古代创作形式中寻求灵感,在形式上极具破坏力。最近我读了艾略特传《不完美的一生》,里面就提到了您先前所说的痛苦主题。他真正用的说法是:下降之路等同于上升之路,让黑暗降临,你将从中领悟上帝。艾略特最出名的诗作《四个四重奏》的灵感就来源于贝多芬晚期著名的《升C小调第十四弦乐四重奏》(Op. 131)。这与十九世纪陀思妥耶夫斯基的思考是一脉相承的。贝多芬的晚期的确努力地在打破形式,比如四重奏由四个乐章变为七个乐章,比如晚期奏鸣曲。但真的只是碎片化吗?我存个疑问。

○ 这种所谓碎片化、不周全,甚至是难以捉摸的晚期四重奏被阿多诺称作新的美学风格,但他给了一个比喻叫“不成熟的果实”。那是破碎的风景中透出“发亮的光”。没有谋求彼此的和谐,却成为一种分裂的力量。“在艺术史上,晚期作品是灾难”,这个观点我是不赞同的。和阿多诺所说的恰恰相反,晚期风格中确有贝多芬对死亡的面对与关照。

● 我想起电影《晚期四重奏》。您看过么?整个故事的线索就是一个叫“赋格四重奏”的室内乐团演奏贝多芬《升C小调第十四弦乐四重奏》的故事。豆瓣评分似乎并不太高,可能是因为我自己拉过贝多芬室内乐作品的关系,我太喜欢这部电影了。四重奏最终破裂了,但因为这种破裂,也重生了,它继续存活了下来。

○ 昨天看了。评分不高的原因,一来或许认为这个伦理剧剧情有些矫情,二来则认为这样的世俗化情景配不上这首四重奏。

● 人倾向于去拔高,觉得贝多芬理应与一个更崇高的理由相配,而非如此戏码。可我恰恰觉得很真实,晚期正是因为世俗之困的不能避免而诞生。

○ 我同意你的说法。其实有时候我们从这些晚期作品中所能够感受或者抽离出来的那种形而上的、经验性的东西也罢,精神性的东西也罢,实际对作曲家本身来说首先是一种对现实生活、对自己所处内心的孤寂、孤冷的一种,就是那种非常生理的反应。

关于这个电影,我觉得有意思,或者说耐人寻味的地方在于:首先,弦乐四重奏是看似光鲜的一个外表,但是事实上其中纷争不断,比如一提与二提的争夺,中提与大提的无力等等。四人之间微妙的关系,既相妥协又相缠斗。然后,是一个代际传承的问题,创办者大提琴手与另几个人是师生关系。大提琴手的戏份,到贝多芬时代其实已经好很多了。大提琴在海顿开始写弦乐四重奏的时候跟低音伴奏差不太多,莫扎特晚期稍微好一些,给了大提琴一些表现的机会,四重奏形式因而更为丰满一些。到了贝多芬时代,大提琴有非常明显的变化,它作为独立的声部在里面呈现。這个定海神针式的大提琴老师的离开立刻导致四重奏内部结构的拆解,从人际关系到演出风格面临一场危机。随着旧去新来,又会面临风格的解体。这些都会在影片中看到。

● 我关注的点与您有所出入。我觉得影片之所以贴合我们的话题,是因为它探讨了“老”这件事,更具体说是“老死”这件事。实际上死的主题一直与“老”如影随形,“老”,说到底是死之前奏。萨义德说晚期风格是在谈论一种“年老”的风格,老了的出路有没有。“老”甚至是一种人生状态,一种废墟般的状态,它同样可以在你年轻的时候出现,就是没有出路,谁来怜悯。

影片中的大提琴手是四重奏的创始人。他老了,对着伦勃朗晚期的自画像自语:“我是王者,即使我变老了,我仍处在力量的巅峰,我的思想和身体尚未辜负我。”一个叱咤乐坛二十五年,演过三千场音乐会的著名四重奏组,它也老了。二提的叫板最主要的原因不是作为个体的不甘,而是表示四重奏的风格经过多年的巩固、重复,重复又重复,它变得无趣了,走进了死胡同。当地铁里的小孩对着众人朗读《一个老人》(An Old Man)那首诗时,真叫人有些受不了。

○ 我注意到那个孩子说到这句话时的面无表情,但大提琴家是听进去了。如萨义德所说,对于老迈的作曲家来说,他必须带着这种衰退的感受和记忆来面对死亡。晚期风格并不承认死亡的最终步调,相反,它是以一种折射的方式显现出来。作为主题,作为风格的晚期,这些作品不断让我们想起死亡。

说到艺术家面临老境这个问题,我想到2016年戛纳电影节获奖影片之一是枝裕和导演的《比海更深》。导演也用了贝多芬《升C小调第十四弦乐四重奏》来衬托老人们的心境。女主人公淑子若有所思地坐在老人们聚会的场所,仔细地聆听着讲座的老师播放的四重奏慢板。在影片中,淑子问自己的儿子良多:“长期卧病在床,始终走不了,和突然去世,然后总是出现在别人的梦里,你选择哪一个?”看似是母子之间的闲谈,其实是表达了两种不同的人生观。无论如何选择都难两全。

这让我想到萨义德在书中提到所罗门论述贝多芬的一段话。所罗门说,贝多芬的作品里没有完全的肯定,《英雄交响曲》的终曲成为《第五交响曲》充满挣扎的序曲,而《第五交响曲》末乐章那些脆弱的肯定,最终也没有能够产生和谐或被解决。贝多芬作品里不存在终极的和解,这里有一系列乌托邦式的再确认,但都是有条件的、片面的和暂时的。每个作品都是贝多芬全部作品的一部分,每个肯定、每个快乐的结局都前瞻一种新的挣扎,进一步的痛苦反思,望向冬天、死亡以寻求一个新的胜利的结论。这些作品讲述奋斗、死亡、重生的永恒轮回。犹如双面的雅努斯神,每件作品既向后回望,也向前期许,在作品中快乐的结局总是饱含先前的苦痛。

● 关于电影中的母亲,我插一句题外话,其实还有另一个因素。女性往往比男性更倾向与人的弱点和解,她们一辈子都看着男性可以在天地间打拼或改造或创造,但女性被剥夺了一些这样的可能。她们在很早的时候就开始成为一个坚韧的和解者,她不能改造世界,于是在框架内改造了自己,甚至不得不打破自己来寻求和外部世界的和解。这是不得已的选择,但她们一辈子都渴望男性的自由与做梦的可能。女性更接近巴赫的内化,男性更接近贝多芬的进击,当然这只是一种很不严谨的、属于我个人感受上的类比。我想这个女性话题要说起来就没完没了了,当然,“女性话题”这四个字本身就很混蛋了,没办法。

颇有意味的是,贝多芬坚持要求乐手一气呵成、无间断地演奏七个乐章,他对“老”提出了令人惊叹的挑战。你知道这意味着什么,连乐器都撑不了那么久,琴弦会松,音会跑掉,快断了气你也得撑着。即便身体羸弱、病痛缠身,你也要忍着跑完全程,直至终点。所以对于拿到乐谱的音乐家来说,怎么办?只能试,只能上,只能挑战。你面对的只有四个字——“或有出路”。

———阿多诺艺术批评观念研究》评介

——论《贝多芬:阿多诺音乐哲学的遗稿断章》的未竞与超越

——《格格不入:萨义德回忆录》略评