舒适护理干预在老年慢性心衰护理中的应用价值分析

杨亚玲

(开封市中医院,河南 开封 475000)

慢性心衰是由慢性心脏病和心室长期压力和容量负荷过重所引起的心力衰竭,此病是心血管疾病的最终发展阶段,死亡率较高,常见于老年人[1]。很多老年慢性心衰患者存在严重负面情绪,影响患者治疗效果及预后,需在临床中实施护理干预。本研究针对慢性心力衰竭患者展开研究,分析舒适护理干预的价值及影响,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择开封中医院慢性心力衰竭患者88例,2018年2月~2019年2月就诊患者纳入对照组,2019年3月~2020年3月就诊患者纳入观察组。对照组42例,男25例,女17例,平均年龄(69.56±5.81)岁,平均病程(4.56±0.48)年;观察组46例,男27例,女19例,平均年龄(69.66±5.94)岁,平均病程(4.67±0.49)年。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患者对研究内容知情并自愿同意参与。本研究经过医院伦理委员会审批通过。

纳选标准:符合慢性心衰诊断标准并经超声心电图等检查确诊;心功能分级标准>II级;未自行使用过相类似药物;。排除标准:药物过敏体质;肝肾脏器功能不全者;急性心肌梗死;恶性肿瘤等。

1.2 方法

对照组实施常规护理,护士按照医嘱定时监督患者用药,密切观察其心电图变化,出现异常状况及时通知医生处理,日常对患者的生活进行基本照顾。观察组接受舒适护理干预:a)制订舒适护理方案: 组织科室护士集体对慢性心衰患者的疾病特点、护理要点、既往慢性心衰患者对于治疗及护理的意见、文献等方面进行学习、整理,共同制定舒适护理流程,培训护士专业护理技术、心理护理技能,提升与患者沟通交流的能力;b)病房舒适照顾。为患者营造温馨、舒适的病房环境,以热情的态度向患者介绍主治医生、责任护士、病友以及医院环境布局等,减轻患者的防备、警惕感。提升病房环境配置,选择适宜的病房照明,早上查房时应及时开窗通风,合理调控室内温度和湿度,保证患者能舒适治疗,为避免感染控制探视,保持室内安静。病区医护人员轻走、轻拿,减少噪音;c)心理舒适指导。慢性心衰患者存在较多心理负担和压力,医护人员主动与患者沟通、交流,了解其内心想法,鼓励患者将内心的对疾病的认识盲区,对治疗的疑问,以及对预后的担忧等等问题都表达出来,对问题进行说明解释,无条件关注患者,支持患者。每天早上查房时主动打招呼,分别在用药前、睡眠前等进行心理疏导,并提供帮助和科学指导,向患者说明紧张、焦躁等不良情绪影响患者的病情,叮嘱其保持开朗、愉悦的状态积极与病魔斗争,鼓足勇气积极配合治疗[2]。d)体位舒适护理。治疗期间护理人员应嘱咐其半坐卧位,根据其身体状况、具体病情予以床头高度调整,尽可能满足患者体位上的舒适感[3]。e)综合舒适照顾。输液时护理人员应对剂量、速度严格控制,并嘱咐患者及家属相关注意事项,不可擅自调节输液速度;使用一次性吸氧管对患者中心供氧,氧流量需根据患者具体病情加以调整,通常维持在2~4 L/min,若患者为肺源性心脏病,则需将吸氧量维持在1~2 L/min;治疗期间应向患者说明使用方法、作用和剂量,详细记录身体指标变化,每天提醒患者按时用药,观察患者用药后出现的不良反应,并及时停药或减少药量,鼓励并安慰患者积极配合各项检查,及时解答患者的疑问,并鼓励患者尽早参与有氧运动,有助于身体恢复[4]。

1.3 观察指标

满意度:用科室自制的问卷调查表对患者展开统计调查,分析记录患者对护理的满意度,评价结果可分为很满意、基本和不满意;心理状态:以焦虑、抑郁自评量表(SAS/SDS)测评患者的不良情绪,50分为临界值,得分越高表示患者的情绪状态越差[3-5]。

1.4 统计学方法

本研究数据分析和统计用统计软件SPSS22.0,计数资料比较采用χ2检验,计量资料比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

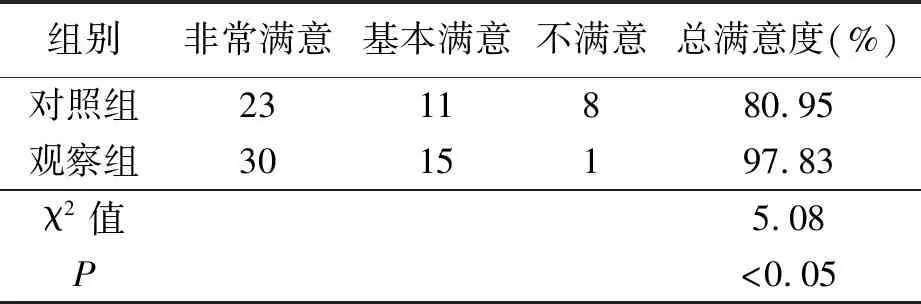

2.1 两组护理满意评价比较(见表1)

表1 护理满意评价比较 例

2.2 两组心理状态评分对比(见表2)

表2 两组心理状态评分比较 分

3 讨论

随着我国人口老龄化问题的加重,老年人的患病几率也逐年上升,而慢性心力衰竭作为老年人的常见疾病,其发病率高,病死率高,对老年人的生活和健康造成极大伤害。慢性心力衰竭发病后主要表现为呼吸困难、肺水肿、心悸、心胸区疼痛等,在临床治疗中,为让患者能积极配合治疗,进一步提升治疗效果,护理干预显得非常重要。

舒适护理是一种以满足患者身心舒适感为目标的护理模式,重点突出患者的中心地位,使人的心理、心理、社会和精神达到最佳舒适状态积极配合治疗,舒适护理能准确分析患者的需求,并提供针对性照顾,帮助患者解决困难和忧愁,此护理模式不仅能给予患者贴心、细致照顾,还能给予人文关怀的服务,促使患者的心理、身体和精神得到放松和稳定,进一步配合医生治疗,尽早康复出院[5]。本研究显示,观察组的护理满意度比对照组高,其各项心理状态评分比对照组低,差异有统计学意义,充分说明舒适护理干预的有效性。

综上,舒适护理干预应用在慢性心力衰竭患者治疗中不仅有利于其病情的恢复和好转,还能满足患者的身心护理需求,值得临床使用。