国际健康传播研究的议题流变、研究主力与经典文献—基于健康传播领域两本SSCI专业期刊的文献计量分析

马 超

(西南交通大学人文学院 四川成都 611756)

肆虐全球的新型冠状病毒肺炎不仅威胁着全人类的生命健康,也给各国的经济社会发展造成了巨大冲击。在疫情防控和治理的过程中,除了强调医务工作者的临床施治、科研人员的疫苗研发之外,更凸显了健康教育和健康传播的重要性。正如一些学者指出,对于传染性强的流行病而言,除了官方层面不遗余力地组织疾病救治和部署防控任务之外,公众主动的支持和配合也是战胜疫情的重要条件[1]。尤其是在“新冠肺炎病毒容易反复爆发,或将长期存在”[2]的背景下,如何动员广大民众树立预防观念、提升健康意识、革新卫生习惯,这些都离不开健康传播的助力。然而遗憾的是,尽管健康传播研究在西方已经兴起了40多年,但国内对这一领域的关注却远远不够。所谓他山之石,可以攻玉,全球健康传播学界究竟有哪些值得关注的话题?涌现出了哪些前沿热点?其学术共同体又主要由哪些人构成?探究这些问题可以为国内的健康传播研究提供启示和借鉴。

一、文献回顾

按照韩纲早年间的统计,20世纪90年代初期关于中国大陆健康传播的研究成果大都发表在公共卫生领域的专业期刊《中国健康教育》上,且研究主体多为医务工作者,新闻传播学者在健康传播领域处于明显缺席的地位[3]。直到2003年“非典”爆发以后,新闻传播学界的研究者才逐渐进入这一领域。陈虹和梁俊民依据张自力早年设定的框架对1992年至2011年间大陆健康传播研究文献进行内容分析后发现,我国的健康传播研究仍然存在着两大分野:新闻传播学的研究者主要关注媒介传播效果,而公卫领域的研究者主要聚焦于健康教育与健康促进[4]。喻国明和路建楠对中国大陆1999至2009年健康传播的论文进行分析后发现,国内学界关注的视野偏窄,多数集中在艾滋病防控、大众媒体传播效果和媒体报道框架上,其中多达46.4%是分析媒体报道框架的研究[5]。余榕采用知识计量学方法对我国1992—2017年839篇健康传播论文进行了统计分析,将健康传播的研究分为“理论引介”“健康教育与健康促进”“媒介传播效果”“新技术下的健康传播”四大类[6]。但该研究仅仅停留在研究议题的描述与归纳上,缺少对研究机构、研究刊物、经典文献的分析。胥琳佳和蔡志玲对10余年来Health Communication和Journal of Health Communication两本刊物上的研究议题、研究理论和研究方法进行了梳理,但该研究既没有从纵贯研究的视角梳理核心议题历时性的变迁过程,也没有采用标准的文献计量学方法识别出健康传播领域的核心作者、核心期刊和研究机构[7]。此外还有金恒江等人采用内容分析与引文分析相结合的方式对2000至2016年九本新闻传播类核心期刊上有关健康传播的论文进行了实证研究,但遗憾的是作者并没有考察作者合作和机构合作的关系[8],这也就难以洞见国内健康传播研究的学科分野与学术合作情况。

国外方面,Freimuth等学者对1996—2006年间Journal of Health Communication上321篇文章的作者来源、文献类型、研究范式、研究议题等进行实证分析后发现:美国学者占据了主导地位,控烟、艾滋病、癌症和药物滥用成为主要的研究议题,86%的研究采用定量研究方法,但仅有48%的论文提出了明显的理论框架[9]。Thompson在对Health Communication上的文章进行回顾后发现,1989年至2003年该刊20.7%的文章都在讨论医患沟通问题,13.4%的文章研究了健康传播运动(health campaign),11.8%的文章在讨论健康风险问题,8.4%的文章讨论了老龄化健康议题[10]。Nazione等人对Health Communication和Journal of Health Communication十年间(2000—2009)共1044篇文章进行内容分析后发现,最热门的研究议题是癌症、控烟、艾滋病,其次是酗酒、性生活/计划生育和健康饮食,剩余议题出现的频率均在5%以下。在理论运用方面,两本期刊载文中明确使用理论的比例分别为57.9%和38.3%。而问卷调查法成为最主要的研究方法(63.1%),质性方法中最常见的是深度访谈(12.9%)和焦点小组(8.1%)[11]。Kim[12]等研究者对Health Communication1989—2010年642篇文章进行了内容分析,详细统计了作者来源、学科背景、文献类别、研究范式、研究主题、研究样本、研究方法、理论使用、资助基金等各个单元,是一项跨度较大且分析细致的研究,但美中不足的是作者仅仅分析了一本期刊,缺乏对比和外部效度。

应当指出,过往研究在勾勒健康传播历史、描绘健康传播现状等方面做出了许多贡献,但这些研究还是存在着一些缺憾。首先,从样本的选择来看,多数研究都是局部的、碎片化的。而这种限于一时一隅的研究往往会遮蔽或放大某些议题。比如同样是对Journal of Health Communication的研究,张迪和王芳菲选取其2011年一年的70篇文章进行内容分析后发现,学界关注度最高的议题是控烟、癌症和器官捐献议题[13]。孙晶对该刊1996年至2004年的220篇文章进行分析后发现,艾滋病与性病、吸烟和饮酒、癌症等是健康传播的常见研究议题[14];而吴丽娜对该刊2009年至2013年6月发表的322篇文章进行了实证分析发现,健康素养议题是热度上升最快的议题[15]。这些选择相同对象得出不同结论的研究说明,必须从历时的、全面的视角考察问题,才能清晰而准确地俯瞰一个领域的研究概貌。其次,从研究时段来看,多数研究停留在2015年以前,缺乏对数字技术变革环境下健康传播新趋势、新特点的呈现。在信息技术突飞猛进的当下,大数据、云计算和人工智能等新兴技术对健康传播的观念、方式、效果都带来了深刻影响,因此我们有必要检视新技术背景下健康传播议题的嬗变。第三,传统的文献综述是由人工来完成的,在文献的筛选上不仅存在主观性强的问题,而且在数据的统计方面也难免存在遗漏的现象。因此,有必要利用专门的科学计量软件进行客观、系统、定量的研究。

二、研究设计

(一)研究问题

有学者指出,考察一个学科/领域发展的概况,一种便捷有效的方式就是对主要学术期刊的内容进行文献计量分析[16]。随着科学技术的发展,文献计量的方法和手段也在不断更新。科学知识图谱(Mapping knowledge domain)的方法既可以对海量数据进行挖掘和处理,也能通过可视化的方式对学科领域的动态变化过程进行历时性呈现,还可以对研究机构、核心作者、热点关键词、文献共被引等特征项进行直观呈现,目前已成为了解一个学科脉络和前沿动向的经典方法[17]。本文也采用这种新兴的研究方法,对国际健康传播研究的历时脉络、动态走向、现实热点等进行全景式勾勒。具体而言,本研究主要致力于回答以下四个核心问题。

首先是健康传播研究的发展脉络呈现何种状况?即在不同的历史阶段,健康传播各自有何特点,分别涌现出哪些研究热点?

其次是健康传播的研究重镇在哪里?哪些机构成为主要的研究主力?

再次是哪些人成为了健康传播研究的领军人物?其代表作有哪些?这些活跃的研究者是否有固定的合作网络?

最后是健康传播研究的经典文献是什么?这些文献分别介绍了什么核心议题?

(二)研究方法

科学知识图谱(Mapping knowledge Domains)是指“以科学学为研究范式,以引文分析方法和信息可视化技术为基础,涉及数学、信息科学、认知科学和计算机科学等诸多学科交叉的领域,是科学计量学和信息计量学的新发展”[18]。作为一种新兴的知识计量方法,科学知识图谱的常见分析单元包括词频分析、共现分析、文献被引分析、作者被引分析等。该种方法的优点有三[19]。一是可以最大程度避免研究者在文献判断上的主观性。在传统的文献综述中,研究者可能由于自身知识结构缺陷而忽视学科内的重要文献,也可能出于自己研究需要的功利性动机而刻意遮蔽或扭曲一些文献。而科学知识图谱则利用信息计量学原理,运用聚类分析、多维尺度分析、社会网络分析等方法揭示了作者共被引、关键词共现、文献耦合等信息,既可以避免研究者的前置性预设,也有助于发现研究者本身的一些知识盲点。二是有利于探索学科领域的知识演进规律。通过科学知识图谱的方法,不但可以对某一学科领域的知识进行整合,并且还可以通过共现分析、共被引分析等揭示既有知识背后隐含的关系、规律和趋势。三是直观性展示和动态化呈现。在信息可视化技术支持下,科学知识图谱的呈现形式既可以是线性的二维图形,也可以是立体的三维图像,各种视觉表征手段的运用,使其具有可视化展示和形象化呈现的特点。在诸多科学知识图谱的绘制工具中,美国德雷塞尔大学(Drexel University)华裔学者陈超美教授开发的CiteSpace软件是目前被国内外研究者使用最频繁的可视化软件。该软件以易于上手、功能强大、可视化全面而受到众多研究者的青睐。因此本文选用CiteSpace软件对国际健康传播领域的知识结构进行勾勒。

(三)样本选择

本文选取健康传播领域两本知名度较高的SSCI期刊Health Communication和Journal of Health Communication作为研究对象。选择这两本期刊的理由如下:首先,时至今日,这两本期刊仍是健康传播领域影响力较大的两本专业刊物,国际上大多数与健康传播有关的优秀论文都在上面刊载,因此对这两本期刊的研究可以客观呈现健康传播领域的历时流变和发展历程;其次,这两本期刊都被收录进SSCI数据库,文章质量上乘,作者来源广泛,对刊于其上的文章进行分析,可以洞见学术界最新的研究前沿和热点;第三,健康传播研究领域的成熟,通过期刊的发展历程可以直观体现[12]。通过对两本期刊文章的分析,可以勾勒出健康传播领域的“知识地图”,为后来的研究者提供知识索引。

按照两本期刊的定位,Health Communication将理论品格与实践风格相结合,旨在搭建学界和业界沟通交流的平台和渠道,并且倡导跨学科的研究;Journal of Health Communication则聚焦于全球视野,旨在整合全球健康传播学界的学术成果[20]。由此可见,尽管两本期刊都表征着健康传播领域较高的学术水平,但其在选题来源、写作风格、作者队伍等方面都存在一定差异。因此,对这两本期刊的文章进行对比分析,可以从多角度呈现健康传播领域的知识结构。

(四)数据采集

本研究的样本数据来源于 Web of Science数据库(简称 WoS),WoS 数据库包括 SCI、SSCI、AHCI和CPCI-SSH等子数据库,在学界享有崇高的地位。该数据库收录了Health Communication从1994年以来的文章和The Journal of Health Communication从1996年以来的文章。这些文章成为了本文的研究对象,数据检索的截止时间为2018年12月31日。

本研究的采集检索式为 SO=health communication 和 SO=Journal of health communication,分别得到 1 881和1 964条数据。接下来在文献类型上进一步筛选,以论文(article)和综述(review)进行精炼后分别得到1851和 1786 条数据。

在运用CiteSpace生成可视化图谱时,本文在“Time Slicing”(时间分段)中对于Health Communication期刊分三次设置为“1994—2000”“2001—2010”“2011—2018”,对于创刊稍晚的Journal of Health Communication则设置为“1996—2000”“2001—2010”“2011—2018”;“Years Per Slice”默认为“1”,“termsource”(主题词来源)项目下默认全部勾选;“pruning”(修剪算法)项下选取“pathfinder”(寻径算法);“Node Types”(节点类型)则根据下文具体需要分析的特征项而分别交代。

三、数据分析

(一)研究热点与议题变迁:基于论文共词分析的视角

为了探究国际健康传播的发展脉络和历时热点,我们首先对两本期刊研究议题的阶段性特征进行总结。由于两本期刊的创刊时间并不一致,为了统一研究时限,本研究以2000年和2010年为两个节点,将研究时段划分为“2000年以前”“2000—2010年”“2011—2018年”三个时段,通过关键词词频的知识图谱来呈现各个时段的研究特点。本文在软件中将“Node Type”设置为“Keyword”,阈值设置为T50,其余参数为默认。得到各阶段研究热点的知识图谱如图1至图6。图中节点大小表示关键词出现的频次,出现频次越多的关键词其字体越大,而节点之间连线的粗细则表示关键词之间共现的高低。

1. 2000 年以前的热点议题

本文按照关键词词频由高到低进行排序,选取排名靠前的若干关键词进行解读。由图1可知,在2000 年以前,Health Communication期刊上出现的高频关键词有“行为”(behavior, N=17)、“态度”(attitude,N=14)、“满意度”(satisfaction, N=13)、“预防”(prevention, N=6)、“信息”(information, N=6)、“医生”(physician, N=5)、“涉入”(involvement, N=5)、“教育”(education, N=5)、“电视”(television, N=5)等。这些关键词说明这一时段的研究有三个特点:一是“知—信—行”模式是早期健康传播领域盛行的理论,该模式将人类健康行为的改变分为获取知识、改变态度和形成行为三个过程;二是医患沟通/咨询是这一时期的研究热点,其中既包括医生进行健康教育的方式方法,也包括患者参与决策的问题;三是这一时期大众传播媒介还是以电视为主,尚未涉及到互联网上的健康传播。同一时期Journal of Health Communication上出现的高频关键词除了“行为”(behavior, N=11)、“态度”(attitude, N=7)、“感知”(perception, N=5)之外,还出现了“妇女”(women, N=3)、“儿童”(children, N=3)、“项目”(program, N=4)、“宣导运动”(campaign, N=4)等高频词(详见图 2)。

图 1 2000 年以前 Health Communication 中出现的高频关键词

图 2 2000 年以前 Journal of Health Communication中出现的高频关键词

综合两本期刊出现的高频关键词,我们可以初步总结出这一时期内健康传播研究的三个显著特征。

一是“知—信—行”模式是早期健康传播领域较为盛行的理论,这一理论将人类健康行为的改变分为获取知识、改变态度和形成行为三个过程。在健康传播的过程中,首先需要目标人群通过学习等认知过程消除旧有的错误观念,以获取科学的知识和技能。其次,在接触到新的知识之后,经过独立的思考、分析和鉴别等一系列思维过程,逐渐认同新知识的科学性和正确性,并内化为较为态度和信念。最后才是将这种较为稳定的态度或信念落实为实际的行动[21]。知信行模式的优点在于通过直观的方式阐明了健康传播致效的过程,但其缺陷也是显而易见的:人们从接受知识到改变行为并非都是经历这样一个简单的线性过程,而是涉及到方方面面的因素:从个人的特定需求到行为场景的限制再到社会环境的影响等等,无不在影响人们的行为采纳。而在这一阶段中,“知-信-行”模式占据较为主导的地位,说明学界对其他认知、心理和行为理论的引介和运用还远远不够。

二是医患沟通/咨询是这一时期的研究热点,其中既包括医生健康教育的方式方法,也包括患者参与决策的问题。健康传播既包括运用各种媒介渠道的大众传播,也包括医患互动的人际传播。医患沟通问题成为研究焦点,很大程度上得益于医学模式的转变和患者权益的提升。20世纪70年代以前,生物医学模式(biomedical model)占据着医学界的主导。这种模式主要从生物科学的视角解释疾病的发生和治疗,关心的是疾病的科学解释和技术标准的应用。要求医生保持情感的中立,只对疾病的诊断和治疗负责,而很少考虑病人的心理和社会因素[22]。1977年,恩格尔称这种模式“面临一场危机”,继而提出了“生物—心理—社会”医学模式(bio-psycho-social model)[23]。这种模式认为疾病的发生与社会因素、心理因素也有着密切的联系,单纯的生物学角度难以完全解释疾病和健康的概念。对于医务工作者而言,传统的观念认为只重视医学知识学习和实践技能提升就够了,却忽视了人文素养和沟通技能的培养,这样一来容易导致患者难以理解医嘱、也很难配合医生完成治疗。而新医学模式下的医患沟通则强调患者与医生具有同等重要的地位,倡导患者共同参与医疗决策(shared decision-making)[24]。

三是研究对象的细分化和分众化。除了传统的艾滋病患者群体之外,妇女、儿童的健康问题也进入到学界的研究视野中。实际上妇幼群体的健康问题一直以来都是全球公共卫生界所瞩目的话题。联合国“千年发展目标”(Millennium Development Goals)提出的八大目标中,就有“赋予妇女权力”、“降低儿童死亡率”、“改善产妇保健”等涉及妇儿的三大目标[25]。学界的研究表明,降低妇女和儿童死亡率的关键在于通过低成本的健康干预项目来提高孕妇的产前筛查率[26],管理肺炎、疟疾等致死率高的儿童疾病[27]。为此健康传播学界设计了许多健康促进项目来提高妇女儿童的健康状况和生活质量[28]。

2. 2000—2010 年的热点议题

这一时期同样按照关键词词频由高到低进行排序,并选取排名靠前的几个关键词进行解读。根据图3,2000—2010年期间,Health Communication上出现的高频关键词除了前一阶段中出现过的“传播”(communication, N=71)、“行为”(behavior, N=58)、“态度”(attitude, N=33)“医生”(physician,N=20)、“影响”(impact=18)、“预防”(prevention, N=17)等词汇之外,新出现的关键词还包括“健康信息”(health information, N=38)、“青少年”(adolescent, N =26)、“乳腺癌”(breast cancer, N=24)、“女性”(women, N=19)、“恐惧诉求”(fear appeal, N=19)、“美国”(United States, N =19)、“风险”(risk, N=17)、“劝服”(persuasion,N=13)、“社会支持”(social support, N=12)、“平行过程模型”(parallel process mode, N=12)、“决策”(decision making, N =12)、“元分析”(meta analysis, N=10)、“药物使用”(drug use, N=10)、“吸烟”(smoking=10)等。这些高频关键词的出现昭示着该时期的研究出现了三个新的特点:一是研究对象的多元化,女性、老人、青少年等都成为学界关注的群体;二是研究议题的多样化,健康信息搜寻行为、健康风险感知、癌症信息传播、药物滥用等议题逐渐进入研究者的视野;三是理论来源扩大化,除了早期的“知—信—行”模式之外,恐惧诉求理论、社会支持理论等成为新兴的研究亮点。

图 3 2000—2010 年 Health Communication 中的高频关键词

图 4 2000—2010 年 Journal of Health Communication中的高频关键词

同一时期Journal of Health Communication中出现的高频关键词除了第一阶段出现过的“传播”(communication,N=52)、“行为”(behavior, N=47)、“信息”(information, N=42)等关键词之外,还新出现了包括“妇女”(woman, N=35)、“乳腺癌”(breast cancer, N=33)、“互联网”(internet N=23)、“不平等”(disparity,N=13)、“吸烟”(smoking, N=12)、“恐惧诉求”(fear appeal, N=12)、“广告”(advertisement, N=12)、“全国趋势调查”(national trends survey, N=11)、“社会支持”(social support, N=11)、“发展中国家”(developing country, N=8)、“娱乐教育”(entertainment education, N=8)、“纵贯分析”(longitudinal analysis, N=5)、“随机试验”(randomized trial, N=5)等(详见图 4)。这一时段内,Journal of Health Communication也广泛关注了控烟、风险、妇女健康等全球关注的热点议题,并引入了恐惧诉求理论等当时流行的指导理论。

结合两本刊物的高频关键词,特别是Journal of Health Communication中单独出现的新兴关键词,可以看出这一时期健康传播领域出现了三个新趋势。

结合两本刊物的高频关键词,特别是Journal of Health Communication中单独出现的新兴关键词,可以看出这一时期健康传播领域出现了三个新趋势。一是研究视野逐渐从微观扩展到宏观,视野的逐渐开阔主要体现在三个方面。首先,研究对象从传统的受众研究开始上升到“健康传播运动”(health campaign)。需要指出的是,健康传播运动是指就特定目的,利用多种传播渠道与运作方式,在较长期的时间范围内针对特定受众所进行的一系列有组织的整合性传播活动。因此有别于单一的,针对个体的大众传播。其次,学界开始利用全国性数据进行实证研究。自2003年美国国家癌症中心启动“美国健康信息全国趋势调查(Health Information National Trends Survey,简称 HINTS)”以来,不计其数的研究者利用其开源数据进行了各种研究,也扩大了这一调查的知名度。第三,研究从健康教育领域拓展到医学社会学领域,出现了关于不同群体“健康不平等”(health disparity)的研究,这说明中立的实证研究一统天下的格局开始出现裂隙,一些批判取向的研究成果开始崭露头角。

二是传播媒介和渠道越来越多样化。一方面,互联网逐渐“飞入寻常百姓家”,成为健康传播中越来越倚重的传播渠道,人们的在线健康信息搜寻行为、分享行为、网络健康资讯的多媒体化都成为学界关注的对象;另一方面,信息发布形式除了传统意义上的新闻以外,广告也成为学界另一个关注焦点。这里既涉及到公益广告如何发挥劝服作用的效果研究,也涉及到商业广告如何推荐医药产品的批判研究。除了广告以外,一些健康干预项目中的“娱乐—教育”策略也成为健康教育工作者重视的话题。此外,除了生硬的信息发布以外,如何利用寓教于乐的方式潜移默化地影响公众,是近年来健康传播领域的新兴热点。

三是研究方式的多样化。在过往的研究设计中,多数研究都是采用横截面的样本数据(cross-section date)。但这一调查方式只能获知调查对象在某一时段内的状况,严格来讲不能确定变量之间的因果联系。而纵贯研究(longitudinal analysis)、“随机对照试验”(randomized controlled trial)等研究方式的采纳,不仅可以按照时间序列完整看出研究对象的变化过程,也可以最大程度避免各种混杂因素的干扰从而检验出干预手段的确切效果。

3. 2011—2018 年的热点议题

由图5可知,2011—2018年Health Communication上的出现的新高频词除了前一时期出现过的“传播”(communication, N=57)、“健康信息”(health information, N=53)、“行为”(behavior, N=49)、“美国”(United States, N =48)、“平行过程模式”(parallel process model, N=16)等已有词汇之外,还新出现了 “娱乐教育”(entertainment education, N=19)、“不平等”(disparity, N=16)、“肥胖”(obesity, N=16)、“污名化”(stigma, N=16)、“抑郁”(depression, N=16)、“广告”(advertisement, N=14)、“在线”(online, N=12)、“生活质量”(quality of life, N=11)、“全国趋势调查”(national trends survey, N=11)、“种族”(race, N=9)、“精神疾病”(mental illness, N=9)、“公益广告”(public service announcement, N=9)、“残疾”(disability, N=9)、“损失框架信息”(loss-framed message, N=9)等。这些新高频词的出现一方面说明Health Communication的研究议题略微滞后于Journal of Health Communication,比如关于广告在健康传播中的运用、“健康信息全国趋势调查”等研究议题已经在Journal of Health Communication的上一个时段内高频出现。

图6显示,同一时期Journal of Health Communication出现的高频词除了之前阶段涌现过的“传播”(communication, N=58)、“健康信息”(health information, N=49)、“预防”(prevention, N=46)、“劝服”(persuasion,N=31)等关键词之外,新出现的高频词汇包括“素养”(literacy, N=19)、“美国黑人”(African American, N=17)、“社区”(community, N=17)、“初级保健”(primary care, N=13)、“框架”(framework, N=9)、“器官捐献”(organ donation, N=9)、“家庭传播”(family communication, N=7)、“自我管理”(self management, N=7)等。

图 5 2010—2018 年 Health Communication 中的高频关键词

图 6 2010—2018 年 Journal of Health Communication 中的高频关键词

根据两本期刊在这一时期出现的高频关键词,我们可以归纳出,这一阶段健康传播的研究呈现出两个显著特征。

二是研究议题进一步深化。这种深化体现在三个层面。在微观方面,一些运用实验法的研究发现,信息文本的不同框架表述形式(比如采用收益框架还是损失框架)往往带来不同的传播效果。这类研究深化了学界对健康信息劝服效果的认识;从中观方面来看,社区/家庭成员之间关于健康信息的沟通和协商(如劝亲人及时就医、捐献器官等)成为一个新兴的研究领域。在过往的健康传播领域,人际传播主要停留在医患之间的社会互动上,很少有人留意到患者家属及亲朋对其健康观念和态度的影响。实际上,“主观规范”(subjective norm)、“同侪压力”(peer pressure)等社会心理学概念已经揭示了社会生活中的“重要他人”(significant others)群体对个体认知态度乃至行为都会产生一定程度的影响[29];宏观层面上,整个国家/地区公民健康素养的评估和调查是提高全民健康水平的基础,因此得到了健康传播学界的重视。这一时期关于健康素养量表编制和公民健康素养状况的实证调查也一度成为热门话题。

(二)高产国家分析

“欲流之远者,必浚其泉源”。在鸟瞰了健康传播研究的历时性热点议题之后,我们有必要探其源头,进一步追溯全球健康传播的研究重镇、领军人物及其代表作品,以勾勒国际健康传播的“知识地图”。本文接下来从国家—机构—人物—作品这条线索出发,探寻国际健康传播的发展轨迹。

由表1可知,从两本期刊发文量排名前十的国家来看,作者来源国主要集中在北美、西欧和东亚。北美包括美国和加拿大两国。其中来自美国的研究者处于一枝独秀的地位,在两本期刊的作者群中均占到了60%以上;来自西欧的国家主要是荷兰、英格兰、瑞士和德国;亚洲一支的研究主力集中在韩国、新加坡和中国三个国家,此外来自大洋洲的澳大利亚也是健康传播的重要研究地。需要重视的是,两本期刊中排名前10的国家中均未出现非洲国家的身影,而非洲恰恰是艾滋病、疟疾、霍乱、肺结核等疾病高发的区域,亟待在当地公众中传播科学的健康知识和理念,这种“健康弱势地区学者缺位”的现状从学术层面反映了当前全球健康不平等(health inequality)的深刻现实。

表 1 两本期刊高产国家和高产机构的发文量排名

值得一提的是在上述排名中,中国均榜上有名。为此本文特意将两本期刊上刊载的34篇国内学者的研究予以简单介绍。首篇由国内学者发表的文章出现于1999年的Health Communication,作者来自北京外国语大学,研究议题为患者决策问题。后续研究的作者来源主要有三类,第一类主要来源于医学领域,由预防医学、公共卫生、临床医学的研究者构成。第二类由新闻传播学领域的研究者构成,主要集中在香港中文大学、香港浸会大学、复旦大学、清华大学和中国人民大学这些传播学传统名校。第三类由心理学领域的研究者构成,主要研究公众的健康认知和行为模式。在研究议题方面,34篇文章的研究内容大致可以分为三类:一是早年间对医患沟通的研究;二是对某类健康议题的内容分析;三是媒介接触与受众的健康知识、态度、行为研究。从研究范式来看,实证研究占据绝对主流,这也与国际健康传播研究的趋势一致。

而在健康传播研究的合作格局上,两本期刊的合作图谱均显示,美国处于中心度最高的核心位置,英格兰、瑞士、韩国、澳大利亚等国都与美国具有一定的合作关系。而中国的学术产出量虽然跻身前10位,但在合作网络中处于相对边缘的位置,兀自徘徊在一隅,缺乏跨国合作交流(详见图7和图8)。美国作为健康传播学术研究的源头和绝对主力,不仅起步时间较早,而且后发势头尚猛,有许多值得我们学习借鉴的经验。因此中国需要打破“自娱自乐”的态势,主动寻求与发达国家之间的合作,因为只有在合作中才能取长补短并探索出自己的研究路径。

图 7 Health communication 高产国家合作情况的共现图谱

(三)高产机构分析

图 8 Journal of health communication 高产国家合作情况的共现图谱

在科学研究中,每一位研究者都归属于某个研究团体,各个研究机构的发文量体现出不同组织的学术活跃度,也彰显出其在学界的地位。从本研究选择的两本期刊来看,排名前10的研究单位全部被美国所包揽(详见表1)。具体而言,来自宾夕法尼亚大学、密歇根州立大学、俄亥俄州立大学和佐治亚大学的研究者在两本期刊的排行榜上都同时出现,可见这四家机构是健康传播专业名副其实的旗舰机构。在剩下的研究机构中,德克萨斯大学奥斯汀分校、密苏里大学、伊利诺伊大学、威斯康辛大学等都是传播学的传统名校,哈佛大学和华盛顿大学的医学学科在世界名列前茅。这也正好说明了健康传播研究中存在传播学路径和医学路径两种不同的研究取向[30]。

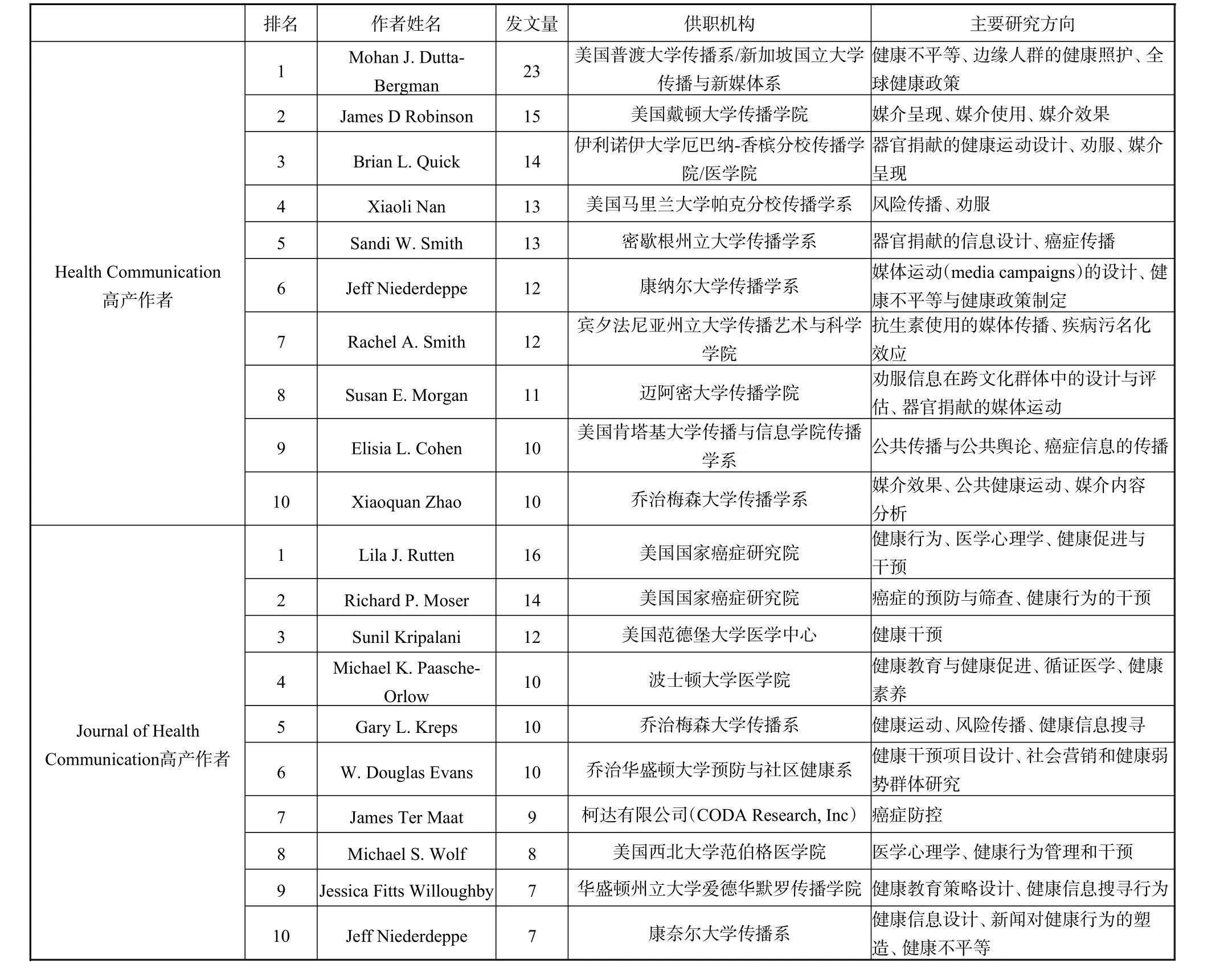

(四)高产作者分析

在学术合作情况方面,图9和图10显示,Health Communication上的核心作者总体上呈散点分布,高产作者之间没有形成紧密的学术共同体,即使部分学者研究方向有相同之处也没有形成密切的合作关系。同样,Journal of Health Communication中的高产作者基本上也是处于单打独斗的局面,在排名前10 的高产作者中,只有供职于同一单位(美国国家癌症研究院)的 Lila J. Rutten 和 Richard P. Moser有着密切的合作关系,其他作者都活跃在分散的小圈子中。

图 9 Health communication 高产作者合作情况的共现图谱

图 10 Journal of health communication 高产作者合作情况的共现图谱

表 2 Health Communication 和 Journal of Health Communication 高产作者列表

由表2可知,Health Communication上发文最多的10位作者全部具有传播学背景,而Journal of Health Communication上发文量排名前10的作者则以医学背景为主。由此可初窥两本期刊在健康传播研究上的不同取向,Health Communication侧重于从传播学的进路出发对健康议题进行探析,从排名前10作者的研究方向来看,多数学者致力于媒介呈现与媒介效果、劝服信息和媒体运动设计的研究;而Journal of Health Communication则侧重于从医学进路入手对健康行为的传播问题进行讨论。从表2可以看出,这些学者擅长健康教育和健康行为的管理和干预,具有浓厚的公共卫生特色。

值得一提的是,两本期刊高产作者所供职的单位与前文分析的高产机构基本一致。比如在Health Communication上发文量最多的作者Mohan J. Dutta-Bergman供职于美国普渡大学,而Health Communication发文量最多的机构即是普渡大学。同样,从表2可以看出,Dutta-Bergman为普渡大学贡献了三分之一的文章。同样,在Journal of HealthCommunication上发文量最多的作者Lila J. Rutten供职于美国国家癌症研究院。而Journal of Health Communication上发文量最多的机构即是美国国家癌症研究院。从表2中也可以直观看出,Lila J. Rutten为美国癌症研究院贡献了近四分之一的文章。

在运算方面,两版教材的数值接近,“简单符号运算”最多,“无运算”次之,“数值运算”最少.开平方是一种符号运算,涉及了数学中最常见的符号——根号,两国教材都注重学生对求解平方根的运算.

(五)重要期刊分析

当n种期刊(n>2)的论文被其他期刊同时引用时,则称这n种期刊具有“共被引”关系[31]。期刊共被引关系反映了这些期刊之间在某个专业上的联系,如果共被引频率越高,则说明这种专业联系越密切,因此“期刊共被引”成为揭示某一学科领域核心期刊的有效方法[32]。本文先后分两次将Health Communication和Journalof Health Communication的数据分别导入软件中,在 CiteSpace中将“Node Type” 设置为“Cited Journal”,阈值设置为T50,其余选用默认值,分别得到两本期刊各自的“期刊共被引”频次表。

由表3可以看出,在Health Communication的全部论文中,共被引频次较高的期刊主要来自传播学领域,其中美国传播学会主办的Communication Monographs、国际传播学会主办的Journal of Communication、Human Communication Research,还有在SSCI“传播学”类别中排名靠前的Communication Research等期刊都是创办时间较早且至今享誉传播学界的知名期刊。

表 3 两本期刊各自的“期刊共被引”排名列表

续表 3

在Journal of Health Communication的全部论文中,共被引频次较高的期刊主要来自医学界,大致可以分为综合性医学刊物和预防医学/公共卫生刊物。前者的典型代表如历史悠久的The Journal of the American Medical Association和Journal of General Internal Medicine,后者如医学社会学领域知名刊物Patient Education & Counseling和Social Science & Medicine,以及美国心理学会主办的知名期刊Journals of Personality and Social Psychology等。

从两本期刊论文的“期刊共被引”排名结果来看,进一步印证了Health Communication“传播学取向”和Journal of Health Communication“医学取向”的分殊。

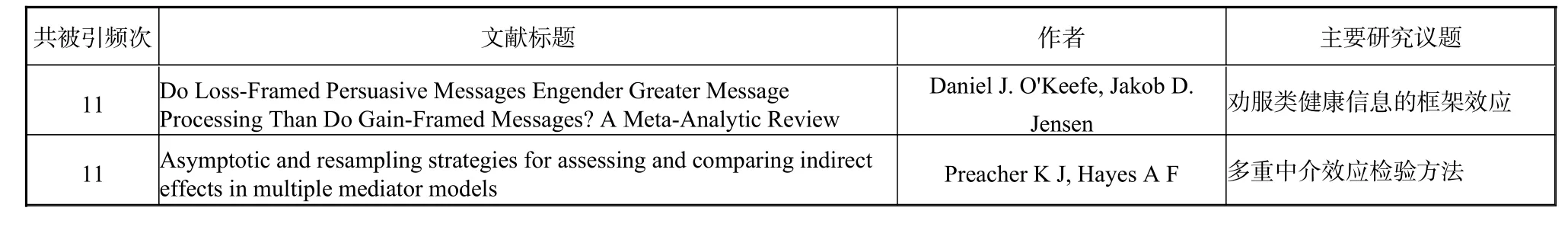

(六)经典文献分析

“引文分析”(citation analysis),是对某一学科领域知识管理的最常见分析方式。它是指利用各种数学及统计学方法,结合比较、归纳、抽象、概括等逻辑方法,对科学期刊、论文、著者等各种分析对象的引用与被引用现象进行分析,以便揭示其数量特征和内在规律的一种文献计量分析方法[33]。“文献共被引”反映了两篇文章之间的研究议题具有密切的关联,两篇文章的共被引频次越高,说明它们的学术研究关联性越强[34],透过文献共被引分析,可以揭示出在某一学科领域发展过程中具有奠基作用的关键文献。本文先后分两次将Health Communication和Journal of Health Communication的数据导入软件中,在CiteSpace中将“Node Type” 设置为 “Cited Reference”,阈值设置为 T50,其余选用默认值,得到两本期刊各自的“文献共被引”频次表。(详见表4、表5)

表 4 Health Communication 高“共被引”文献排名

续表 4

表 5 Journal of Health Communication 高“共被引”文献排名

在本研究中,两本期刊的高频次共被引文献有着诸多共同特点。第一,关于研究方法的经典文献均出现在两本期刊的排行榜上。Health Communication中排名前10的经典文献中,关于中介变量检验方式的文献出现了3篇,都是心理学家Hayes出版的专著或文章。无独有偶,Journal of Health Communication中排名前10的经典文献也有2篇Hayes撰写的专著/文章。由此可见,两本健康传播期刊均重视量化研究的方法。第二,两本期刊中均出现了关于“娱教”项目和健康信息搜寻行为的论文,而这些议题恰恰是国内健康传播研究所忽视的议题。

从差异方面来看,Journal of Health Communication特别青睐“健康素养”议题的探讨,排名前10的文章中出现了多达3篇相关文献,再次体现了其医学取向的研究路径;而Health Communication则重视人际传播的影响,医学照护中的医患沟通、器官捐献中的人际劝服、特殊群体的社会支持等议题不仅是高被引论文中常见的议题,也是共被引论文中出现频次较高的议题。

四、结论与讨论

(一)研究发现

本文研究发现,在全球健康传播的研究格局中,美国处于“一家独大”的地位,牢牢占据着魁首位置,其次是来自欧洲的发达国家。与现实的医疗条件相对应,卫生状况堪忧的非洲地区在学术研究上也寂寂无名。不过令人欣慰的是,在两本期刊排名前10的作者来源地中,中国均跻身其列。但从学术合作来看,来自中国的研究仅限于大陆与香港地区之间的内部交流,缺乏走出国门的国际合作。

从作者背景和高被引期刊来看,两本期刊表现出明显的“传播学取向”和“医学取向”两种分殊。首先,两本期刊排名前10位的研究机构和排名前10的高产作者均来自美国。但Health Communication的高产作者多为传播学背景的研究者,而Journal of Health Communication的高产作者主要具有医学背景。其次,在期刊引证方面,Health Communication上“共被引”频次较高的期刊主要集中在传播学领域,而The Journal of Health Communication中“共被引”频次较高的期刊多数是医学类期刊。而从两本期刊的“高共被引”论文来看,两本期刊的作者都非常重视量化研究方法的采纳,由此也体现了健康传播研究中实证范式的主导地位。

从两本期刊20多年的研究议题来看,国际学界对健康传播的研究主要集中在受众研究和效果研究两个方面。这是因为健康传播的意义和最终归旨在于通过改变公众的观念、态度和行为来提升国民的健康水平和生活质量[35]。正是出于改变人们生活方式的初衷,健康传播的研究一开始就打上了鲜明的实践导向烙印,学者们也纷纷围绕信息传播对公众认知、态度、行为的影响展开了各种理论建构和实证研究。从理论发展的脉络来看,“知—信—行模式”(knowledge attitude belief practice,KABP)、“健康信念模型”(Health Belief Model)、跨理论行为转变模式(The trans-theoretical model and stages of change,TTM)、计划行为理论(Theory of Planned Behavior)等涉及个体传播效果的理论一度成为学界风行一时的理论;在研究议题方面,艾滋病预防、控烟戒酒、减少意外怀孕、倡导安全驾驶、医患沟通等议题成为学界初期的关切点。随着时代的发展和社会的进步,学界的关注焦点也随之发生了变化,这种变化体现在几个方面。一是研究议题紧跟社会现实,随着生活方式的嬗变和社会环境的变化,人类的疾病谱也逐渐发生了变化,癌症逐渐成为影响公众生命的重要威胁,于是关于癌症患者的生活方式和行为模式成为学界关注的热点话题。二是在研究范式上,部分学者跳出了“结构—功能主义”范式下的效果研究,着眼于建构主义路径。于是,关于残疾人、老人、抑郁症患者的媒介污名化问题开始受到学界的重视。三是研究方法日益多元和完善,早年的实证研究主要以横断面的问卷调查为主,但这一调查方式在推断因果关系上力有不逮,后续出现的纵贯研究、时间序列分析逐步克服了这一问题。再后来,为了避免混淆效应,一些研究采用了“随机对照试验”、“前瞻性队列研究”等临床上和流行病学调查中常见的研究方法,最大程度保证了研究结论的严谨性。另外在统计方法上,从早年的t检验、方差分析、回归分析逐渐发展到倾向值匹配(Propensity Score Matching),使得研究结论越来越精确。

(二)未来研究的展望

上文对20多年来国际健康传播学界的基本研究情况进行了勾勒,绘制出一幅健康传播研究的“知识地图”。对照我国健康传播研究的实践来看,目前尚有许多有价值的研究议题亟待开拓。本文认为,未来我国的健康传播研究可以从以下几方面加以突破。

1. 拓展特殊群体的研究

早年间,健康传播的研究对象主要集中在社会一般人口上,还有许多研究选取的是大学生的便利样本。这类研究主要采用简单的理论模型(比如健康信念模型、理性行为理论等)对常见的健康议题(比如艾滋病认知、戒烟等)进行实证分析。随着社会环境的变化和理论认识的深入,一些研究开始逐渐把目光聚焦到儿童、妇女、老人等特殊人群的健康行为上。但总体而言,目前学界对一些细分议题的边缘人群还关注不够。比如在性别社会学领域,关于“LGBT人口”(即女同性恋者Lesbians、男同性恋者Gays、双性恋者Bisexuals和跨性别者Transgender)的研究已经蔚为大观[36 − 37],而对这类人群健康认知和健康行为的关注还远远不够。又如当前社会环境的变化和生活压力的增大使人们比以往更加关注自己的健康状况。然而在众多关注健康的人口中,有一类人常常过度关注自己身体的轻微变化并对此做出与实际健康状况不符合的疑病性解释,医学上将此类人群称为“疑病症”患者(hypochondriasis)[38]。有研究认为,疑病症患者之所以出现躯体感觉的夸大和认识上的曲解,一个重要原因在于不恰当的健康传播路径,比如误信伪健康知识、曲解医学知识、从媒体看到某种病例后进行过分联想等[39 − 40]。国内的一些研究同样发现,互联网丰富的资源和便捷的检索方式使得网络成为一种自我诊断的工具,在选择性接受信息的过程中滋生了健康焦虑[41]。另一方面,新媒体也为同病相怜的群体提供了一个相互交流的平台,患者在信息分享和情感支持下进一步加大了对患病的恐惧[42]。这些案例都说明,新媒体的出现增加了边缘群体的能见度,也为健康传播的研究提供了更为多元的样本。

2. 关注在线健康行为实践

互联网的普及不仅提高了工作效率、促进了互动交往、方便了社会生活,也对健康领域带来了颠覆性的影响。首先,网上海量的健康资讯总体上增进了人们的健康知识,但各类伪健康信息大行其道又容易对人们的健康观念产生误导[43];其次,便捷检索方式带来的信息易得性一定程度上满足了患者的知情需求,但同时也改变了医患沟通和决策的方式[44];第三,网络的连接性和互动性促进了患友之间的沟通和交流,也容易导致群体极化和“回声室效应”[45]。这些现象都告诉我们,在数字媒体时代,互联网上的健康传播行为日趋丰富和多元,在未来的研究中既可以聚焦公众的健康信息搜寻和回避行为[46],也可以关注在线健康社群的社会支持行为[47];既可以聚焦网络/游戏成瘾行为[48],也可以关注在线就诊平台上的医患互动行为[49]。事实上,从研究的真实性和客观性来看,大数据的兴起为在线健康行为的研究带来了诸多助益。从调查难度来看,传统的流行病学调查多采用线下随机抽样的方式进行,不仅成本高,而且难度也越来越大(拒访率高);从调查结果的精确性来看,传统的量化研究采用自陈报告(self-reported)的形式进行测量,容易导致“覆盖性偏差”和“自选性”偏差等问题[50];从调查的时限上来看,传统的调查多为横断面调查,少数纵贯分析间隔的时间节点也是有限制的。而大数据时代的一个显著特征在于,用户线上的行为特征是真实的、完整的、即时显现的,即数据来源于人们日常媒介接触习惯的自然流露,是一种非介入性的数据。通过对用户使用痕迹(digital trace)的挖掘和分析,可以全面、及时、动态地掌握用户对健康信息的接触和使用情况[51]。

3. 立足生活注重现实关切

追溯过往研究可以发现,学界关注的热门疾病大致经历了从艾滋病到癌症的转变过程,其中兼及控烟、酗酒等不良生活方式的劝服研究。然而却很少有人关注生活中其他常见病和慢性病的健康教育和健康管理。比如从当前全球的发病趋势来看,心血管疾病已经成为影响人类寿命的重要危险因素。2018年美国心脏学会(AHA)的发布的最新统计数据显示,美国每年大约有83万人死于心血管疾病,目前心血管疾病已经成为美国第一大死因[52]。中国发布的《中国心血管健康指数(2017)》显示,据推算我国目前心血管病患者2.9亿。心血管病致死率达到40%,高于肿瘤和其他疾病居于首位。从现实来看,从2016年开始,我国开始在全国范围内开始系统化的胸痛中心建设,构建急性心血管病急救诊疗体系的实践正在全国各地陆续开展[53]。然而从两本专业期刊的研究议题来看,健康传播学界关于心脑血管疾病的研究还远远不够,这就说明理论研究与实践之间存在明显的脱节现象,但另一方面这一问题也昭示着未来这一领域有着广阔的开掘空间。

4. 重视人文医学传统

医学既是一门科学,也是一门艺术。然而科学技术的突飞猛进在提高人均寿命、改善人民生活质量的同时,也引发了科技与人文主义的疏离。长期以来,患者抱怨医生“见病不见人”,倚重仪器检查,忽视问诊查体,有人甚至揶揄“患者成为了流水线上的零件”[54]。而这一切均源于医患沟通出了问题。医患沟通是传播学中人际传播的经典议题[55]。不仅涉及到医患交流中措辞的表达、话轮的转换,还牵扯到医护人员同理心的运用[56]。亦即是说,医患沟通不单单是表达技巧的问题,而且也关乎情感的投射和换位的思考。近年来,叙事医学(narrative medicine)的兴起体现了学界对生物医学模式的反思,也让临床中的医患沟通平添了几分温度[57]。由哥伦比亚大学Rim Claron教授倡导的“叙事医学”强调医护人员应该倾听患者陈述、体悟患者疾苦、抚慰患者痛楚,从而彰显生命的价值和尊严[58]。这一概念的提出立即受到了世界各国医务工作者的响应[59],2015年,郭莉萍教授翻译了Claron的专著《叙事医学:尊重疾病的故事》,2018年9月国内创办了《叙事医学》杂志,这些标志性事件都昭示着叙事医学这门新兴学科的强大生命力。因此在未来的健康传播研究中,学界应该将医患沟通的技巧研究上升到叙事医学的高度,为传统的人际传播注入人文关怀的底色。

最后,我们需要承认本文尚存的不足之处。虽然本研究以健康传播学界仅有的两本SSCI专业期刊为数据来源对全球健康传播领域的研究概貌进行了勾勒,但样本的选择还是存在一定不足。这是因为健康传播本身是一个跨学科的研究领域,一些研究者还可能在公共卫生学科的期刊上发表论文。此外,尽管科学知识图谱的研究方法具有客观、定量、直观等优势,但总体而言偏重整体描述而疏于原因解释,需要结合研究者对研究议题的认识加入定性分析的内容[60]。因此,本文的综述只是对全球健康传播研究的概貌式呈现,未来期待更多的研究者进一步扩大研究范围和研究对象,从而实现对国际健康传播研究领域的一次“深描”。