产业结构变迁动力转换与国有企业改革

徐宝亮 邓宏图

摘要:十八屆三中全会将混合所有制确立为基本经济制度的重要实现形式,同时开启了国有企业混合所有制改革的新征程。基于国有企业作为产业政策实施的主要工具和市场作为竞争政策有效推行的载体的事实,本文从产业结构变迁动力转换以及国有企业影响市场发展的角度阐释国有企业改革的原因,同时以市场化的逻辑为国有企业的混合所有制改革提供一个可能性的解释。实证结果表明:随着市场化水平的提高,国有企业对产业结构合理化与高级化的边际效应分别在市场化指数为3.61和12.12时出现向下的拐点;产业结构变迁动力转换临界时间点的选择是国有企业与市场,或者说是产业政策与竞争政策在产业结构合理化与高级化上的总体效应综合权衡的结果;在市场取代国有企业成为产业结构变迁的主导的前提下,国有企业影响市场的发展是国有企业改革的一个直接原因。此外,文中从企业治理结构、资产管理方式以及行业准入等方面考察了国有企业混合所有制改革在提高市场化水平上的可行性,为国有企业混合所有制改革路径的选择提供了一个可能性的解释。

关键词:国有企业改革;产业结构变迁;产业政策;竞争政策;混合所有制

中图分类号:F019.6;F062.9;F276.1

Abstract: In the third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee, the mixed ownership was established as an important realization form of the basic economic system, and meanwhile, the new process of mixed ownership reform of state-owned enterprises was opened. Based on the fact that State owned enterprises are the main tools for implementing industrial policies and Market is the carrier of effective implementation of competition policy, from power conversion perspective of industrial structure change, this paper explains the reasons for the reform of state-owned enterprises from the perspective of the transformation of industrial structure and the influence of state-owned enterprises on market development, and meanwhile it provides a tentative explanation for the reform of mixed ownership of state-owned enterprises with the logic of marketization. The empirical results show that with the improvement of the market level, the marginal effect of the state-owned enterprises on the rationalization and advancement of the industrial structure is 3.61 and 12.12, respectively; and the choice of the critical time point for the power conversion perspective of industrial structure change is the result of comprehensive trade-offs between the state-owned enterprises and the market, or industrial policy and the competition policy on the overall effect of the rationalization and advancement of the industrial structure; under the premise that the market has replaced state-owned enterprises as the leading of industrial structure change, the influence of state-owned enterprises on the development of the market is a direct reason for the reform of state-owned enterprises. In addition, the paper examines the feasibility of the reform of mixed ownership of state-owned enterprises in improving the level of Marketization from the aspects of corporate governance structure, asset management mode and industry access, which provides a possible explanation for the choice of the reform path of mixed ownership of state-owned enterprises.

Key words: Reform of State Owned Enterprises; industrial structure change; industrial policy; competition policy; mixed ownership

一、引言

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下统称《决定》)提出,“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济是基本经济制度的重要实现形式”。随后,政府陆续出台《关于深化国有企业改革的指导意见》《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》等文件,推动国有企业混合所有制的发展。由此可推断,国有企业混合所有制改革已成为国有企业改革历程中的又一关键节点。然而,随之而来的问题是,为什么政府在此时提出改革国有企业,而且国有企业改革的路径为何选择混合所有制呢?

自中国进入经济发展的新常态之后,产能过剩、库存积压、杠杆居高等结构性问题的持续凸显,致使经济增长放缓,因而执政者适时提出供给侧结构性改革战略,并给以具体的阐释:“供给侧结构性改革,重点是解放和发展社会生产力,用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率” 。由此可见,供给侧结构性改革侧重改善生产要素配置,进而提高产品供给结构的合理化。然而,由于任何产品均归属于相应的产业,不可避免地,供给侧结构性改革的结果将通过产业结构的变化而呈现。

一般来说,产业政策和竞争政策是推动产业结构变迁的主要路径,不过何者将被选择则依存于各国自身面临的内部约束及外部环境等。对处于后发阶段且市场缺失或发育不足的中国而言,相对于竞争政策,基于政府信息优势的产业政策在弥补市场失灵以及避免路径选择风险等上具有优势。事实上,尽管“产业政策”一词直至1986年才在官方文件(《国民经济和社会发展第七个五年计划》)中正式出现,但在建国之初的计划经济时期,政府所实施的重工业优先发展战略,集中力量优先发展钢铁、煤炭、石油化工、机械制造以及国防等工业,便已体现出产业政策的强烈特征。自改革伊始,当发展战略转变时,基于政府提高企业决策自主权,以及市场发挥资源配置基础作用的客观需要,产业政策则由计划经济体制中对产业与企业的双重干预变迁为对产业的集中控制。进一步地,作为逻辑的自然延伸,产业政策作用于产业结构的变迁毋庸置疑有赖于必要的工具或载体。而兴起于重工业优先发展的战略,同时作为国家出资的国有企业在执行交易成本,推动技术创新及规避风险等方面的优势,决定其成为实施产业政策的角色。

然而,在产业结构变迁的路径选择上,产业政策并非无条件或永恒的,而是以市场发育不足为前提的。随着市场化水平的提高,信息可得性的增加及其成本的降低使得竞争政策相对于产业政策在推动产业结构变迁上占优。与此同时,竞争政策是以市场竞争促进产业结构变迁的路径,而作为产业政策实施载体的国有企业的预算软约束及其对资本市场的割裂、垄断等问题却影响市场的发展。因此,产业结构变迁动力的转换,即由维护市场的竞争政策替代政府主导的产业政策,以及国有企业自身对市场的抑制是推动国有企业改革的主要原因。为从实证上给以证明,本文将建立门槛面板回归模型从产业结构变迁动力转换的视角确定国有企业改革临界时间点的选择,并通过构建静态面板模型验证国有企业与市场化之间的关系,从而为国有企业的改革提供依据。在国有企业改革合理性的基础上,本文将尝试着以市场化的逻辑为国有企业混合所有制改革路径的选择提供一个可能性的解释。

本文的结构安排如下:第二部分在说明国有企业为何成为产业政策实施工具的基础上,以产业结构变迁动力转换以及国有企业影响市场发展为视角,从理论上阐释国有企业改革的原因,进而提出本文可验证的两个假说;第三部分建立实证模型,同时说明模型中相关变量的选择与处理,以及原始数据的来源;第四部分使用1993-2014年29省、直辖市、自治区的面板数据估计模型以验证本文的两个假说;第五部分阐述国有企业混合所有制改革路径选择的市场化逻辑;第六部分是本文的结论。

二、逻辑分析与理论假说

对处于市场经济体制中的后发中国而言,由于市场机制发育极不完善,产业政策的实施因而被赋予了特殊的功用。其一,在市场机制不完善的情况下,产业政策可弥补市场失灵,优化资源在产业间的配置,促进产业结构的合理化[1-3]。这主要表现在两个方面:一是,中国作为处于世界产业链内部的发展中国家,其企业易于在新的、有前景的产业上形成共识,但由于信息的不完全或者不对称,各企业难以确知行业中企业的数量,在投资上容易出现“潮涌现象”,因而若是政府不对市场加以干预,则由投资过热以及产能过剩所形成的产业结构发展失衡可能无法避免[4][5];二是,即使在市场化程度很高时,某些产业产品或服务具有非排他性(如公共物品),或者产品的排他性成本高昂,或者投资门槛较高等使得私人企业不愿意进入,或无法越过初始门槛而难以进入,故而出于维持各产业结构的合理化,以及整体经济发展的考虑,政府通过产业政策可弥补市场的失灵,推动此类产业的建立与发展。其二,在中国市场经济起步晚、市场化水平较低的客观背景下,政府基于其信息优势推行产业政策,可在弥补产业结构缺陷的同时,将产业结构维持在相对合理的比例,以及避免路径选择上的风险与不确定性,推动产业结构的优化升级。产业发展尽管有其特殊但存在一般性的发展规律,因此作为处于世界产业链内部的中国,政府可以基于其职能部门大量的资料收集和整理以及反复研判[3],在明确当前产业结构所处位置的基础上,一方面,结合对社会的需求结构的判断(相对于企业而言,其判斷将相对准确),对其接下来产业结构的变迁方向作出合理的预期;另一方面,能够利用已经发展成熟的技术,或者通过国家集中财力、物力、人力等开发新的技术为产业结构的优化升级提供支撑。由此可见,在市场发育不完善或存在缺陷的情况下,后发国家政府可通过产业政策弥补市场失灵以及避免路径选择风险等推动产业结构变迁。

产业政策的实施必然离不开必要的手段,一般来说,主要有财政、金融、外贸、政府订购等间接诱导手段以及配额制、许可制、工资与价格控制等直接限制手段[6]。然而,无论是间接诱导手段还是直接限制手段均有其必要的载体,即产业政策的实施工具。以2017年的世界500强为例,中国内地(含中国香港在内,不含中国台湾地区)有109家企业入围,其总营业收入为6.04万亿美元,占中国2016年GDP的55%,其中80%的入榜企业为地方国企或央企 。在2008年政府出台的“一揽子计划”,其中绝大部分为政府推动的投资项目,而且90%的项目被国有大中型企业所承担,民营企业很难参与其中[7]。可见,在中国的情境下,国有企业是产业政策实施的主要工具或载体。为什么政府选择以国有企业为主要政策工具来推行产业政策呢?对此,可从两个主要的方面加以分析:

其一,中国转型时期经济增长是地方政府主导的投资拉动型经济增长模式[8],因此地方政府在政绩进而晋升激励的作用下,遵循“中央舞剑、地方跟风”的模式可以争取中央的产业政策支持,从而获取额外的发展资源[9][10],而通过国有企业实施产业政策则可降低政策执行的交易成本。这是因为,国有企业高管均由政府任命,在国有企业承担多重目标时,相应地,政府对国有企业高管的考核也必然是多个指标的综合,所以高管积极执行政府的产业政策不仅可使国有企业通过政府的政策优惠以及转移支付以促进自身的发展,同时亦可表现出高管对政府产业政策的积极响应态度以便于自身的晋升。

其二,从所有制角度,吴延兵(2012)[11]、董晓庆等(2014)[12]分别从创新的剩余控制权与剩余索取权不相匹配与高管寻租方面强调国有企业在创新上的效率损失。然而,作为国有企业的高管,创新提高企业的经营绩效,直接关系到自身的升迁,因此无论创新的剩余控制權与剩余索取权匹配与否,均有激励推动企业创新。而且,出于创新具有较大的风险与不确定性,以及国有企业所拥有的雄厚资本,加之产权性质上的原因,国有企业在创新上相对于其它非国有企业具有优势。仲为国等(2016)[13]通过分析发现,国有企业的创新动向指数高于非国有企业;同时相应地规模上,大型国有企业的创新动向指数平均得分大于大型非国有企业和小型非国有企业的平均得分。此结论印证了李政、陆寅宏(2014)[14]的观点,即国有企业是自主创新的重要主体和国家创新体系不可或缺的组成部分,是中国实现创新驱动发展的主要依靠力量。

不过,以国有企业为载体的产业政策的实施并非无条件或永恒的。事实上,无论是政府主导的产业政策,抑或是维护市场的竞争政策,均是资源配置的形式,区别在于其配置方式,即选择以政府干预还是以市场自由调节。在市场发育不足或相对统一的市场尚未形成时,尽管产业政策在促进产业结构变迁上具有不可替代的作用,不过,随着市场化水平的不断提升,信息可得性的提高及其成本的降低,一方面,以市场引导资源在产业间的配置,可优化资源的配置效率,提高产业发展与社会需求的匹配度,节省匹配成本;另一方面,政府在推动产业结构升级上不仅不比企业具有信息上的优势,反而由于其决策的滞后性或产业政策的失误而阻碍产业结构的升级,因此,相对于政府主导的产业政策,此时维护市场的竞争政策则是产业结构升级的首位推动因素。冯晓琦、万军(2005)[15]通过对亚洲金融危机的分析证实了以市场化水平为前提的政策转换的必要性,即在市场发育不完善时,以政府干预为特征的产业政策可推动“蛙跳”式的经济增长;当市场发育趋于完善时,产业政策应淡出历史的舞台,代之以维护市场竞争的竞争政策。而江飞涛、李萍(2010)[16]则基于对市场机制的理解对竞争政策的有效性作出肯定,认为相对于具有强烈计划色彩和管制特征的选择性产业政策的阻碍作用,竞争政策可以增进市场的协调功能和优胜劣汰的机制推动产业的发展和产业结构的动态调整。不过,有必要指出的是,产业政策在推动产业结构变迁上丧失其主导位置,并非意味着产业政策必然消失,因为产业政策在弥补市场失灵以优化产业结构等方面的作用依然不可替代。

此外,随着市场的发展,以国有企业为实施工具的产业政策在推动产业结构变迁上的作用减弱,以及以市场为载体的竞争政策的作用相应地增强,此消彼长,二者共同决定了产业结构变迁动力转换临界时间点的选择。然而,临界时间点的确定并不能为国有企业的改革提供解释,即国有企业不仅是产业政策实施的工具,同时亦抑制了市场的发展。而国有企业对市场发展的抑制性影响,主要体现在:其一,政府的“父爱主义”所造成的退出困难使无效率(或者宏观效率,或者微观效率)的国有企业能够持续存在,由其导致的结果则是市场发挥作用的范围受限;其二,预算软约束使金融机构形成国有企业贷款是以政府财政为担保的预期,故金融机构出于风险规避上的考虑更愿意将资金贷于国有企业,而非国有企业则在资金信贷上则因歧视而处于劣势,因此政府对国有企业的预算软约束使金融机构在资金信贷上以二元结构划分的形式割裂资本市场。此外,由政府和国有企业垄断相结合所形成的行政垄断表面上限制了民营企业自由进入交通、电力、电信、石油、天然气等诸多行业,而实质上是阻碍要素的自由流动,破坏市场自由、公平竞争的原则,使市场难以发挥有效配置资源的作用。

基于上述的逻辑分析,本文提出两个可验证的假说:

假说1:在市场化水平较低时,相对于市场在资源配置上的有限性,通过国有企业实施的产业政策是推动产业结构变迁的主导;而随着市场化水平的提高,国有企业与市场作为载体的优势此消彼长,在达到并超过特定的临界值之后,维护市场的竞争政策成为推动产业结构变迁的首要因素。

假说2:在竞争政策取代产业政策取成为产业结构变迁的主导的前提下,国有企业对市场的抑制推动了国有企业的改革。

三、研究设计

根据假说1,国有企业对产业结构变迁的作用随着市场化程度的提高而不断下降,最终将主导地位让位于市场。为验证假说1是否符合中国的特定现实,本文将构建门槛面板模型以检验市场化的门槛估计值是否显著,以及考察在门槛估计值显著时国有企业系数估计值的变化情况,进而分别计算并比较国有企业与市场在推动产业结构变迁上的总体效应。

(一)门槛面板模型的构建

本文的模型将以Hansen(1999)[17]建立的门槛面板模型为基础。在Hansen(1999)[17]所考虑的固定效应门槛面板模型中,其基本方程为:

式中,下标 、 ( , )分别表示样本个体与时间, 为被解释变量, 为解释变量, 为门槛变量, 为待估计的门槛值, 、 为待估计的系数, 为示性函数, 则表示不随时间而变的个体特征, 是随机扰动项,假设服从均值为0,方差为 的独立同分布。

在单一门槛模型中,门槛面板模型以门槛值为分界点划分样本区间,从而对比解释变量的对被解释变量的边际效应在门槛值两侧在趋势上的变化。为此,式(6.1)则等价于一个分段函数,即

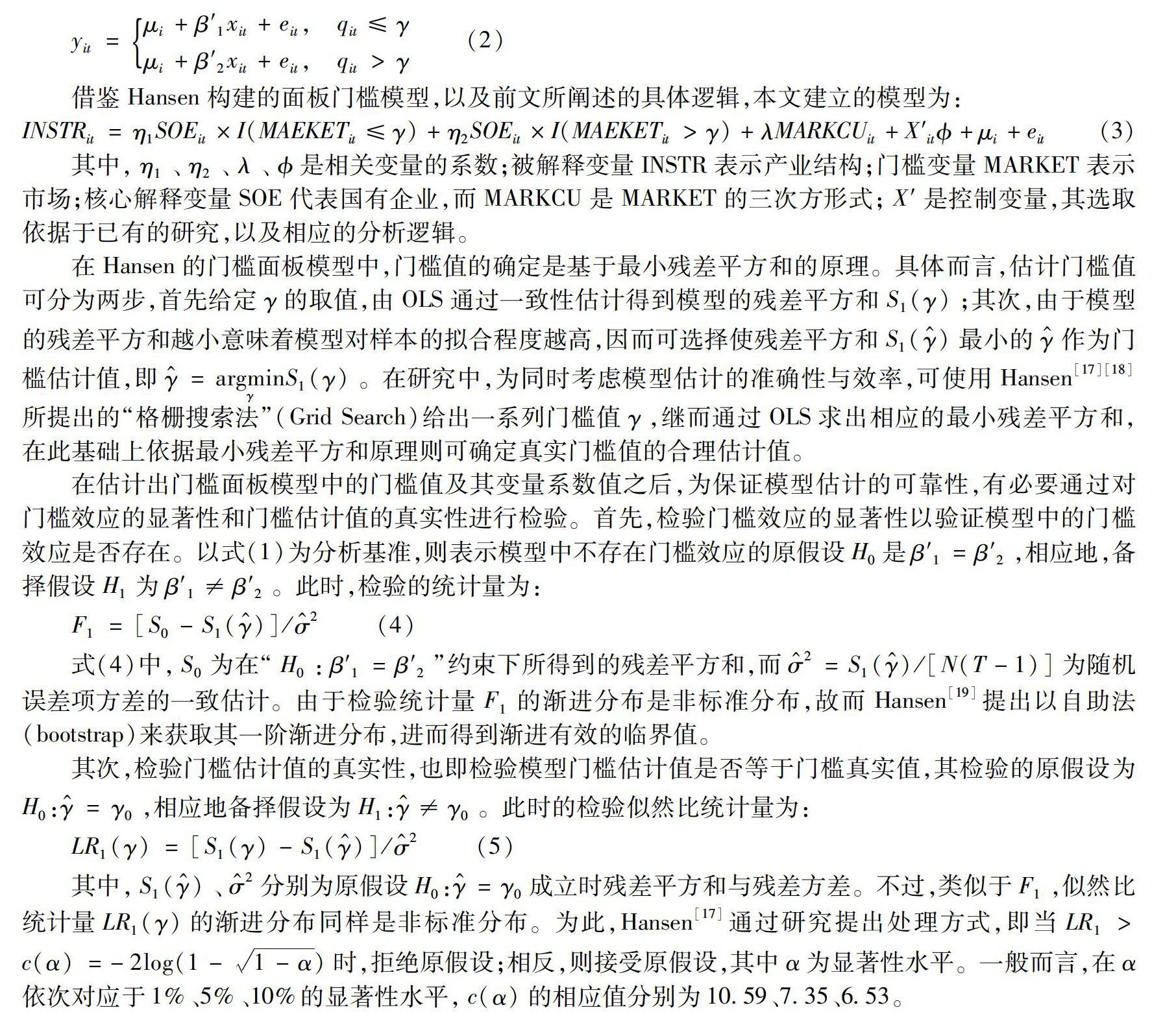

借鉴Hansen(1999)[17]构建的面板门槛模型,以及前文所阐述的具体逻辑,本文建立的模型为:

其中, 、 、 、 是相关变量的系数;被解释变量INSTR表示产业结构;门槛变量MARKET表示市场;核心解释变量SOE代表国有企业,而MARKCU是MARKET的三次方形式; 是控制变量,其选取依据于已有的研究,以及相应的分析逻辑。

在Hansen(1999)[17]的门槛面板模型中,门槛值的确定是基于最小残差平方和的原理。具体而言,估计门槛值可分为两步,首先给定 的取值,由OLS通过一致性估计得到模型的残差平方和 ;其次,由于模型的残差平方和越小意味着模型对样本的拟合程度越高,因而可选择使残差平方和 最小的 作为门槛估计值,即 。在研究中,为同时考虑模型估计的准确性与效率,可使用Hansen(1999,2000)[17][18]所提出的“格栅搜索法”(Grid Search)给出一系列门槛值 ,继而通过OLS求出相应的最小残差平方和,在此基础上依据最小残差平方和原理则可确定真实门槛值的合理估计值。

在估计出门槛面板模型中的门槛值及其变量系数值之后,为保证模型估计的可靠性,有必要通过对门槛效应的显著性和门檻估计值的真实性进行检验。首先,检验门槛效应的显著性以验证模型中的门槛效应是否存在。以式(1)为分析基准,则表示模型中不存在门槛效应的原假设 是 ,相应地,备择假设 为 。此时,检验的统计量为:

式(4)中, 为在“ : ”约束下所得到的残差平方和,而 为随机误差项方差的一致估计。由于检验统计量 的渐进分布是非标准分布,故而Hansen(1996)[19]提出以自助法(bootstrap)来获取其一阶渐进分布,进而得到渐进有效的临界值。

其次,检验门槛估计值的真实性,也即检验模型门槛估计值是否等于门槛真实值,其检验的原假设为 ,相应地备择假设为 。此时的检验似然比统计量为:

其中, 、 分别为原假设 成立时残差平方和与残差方差。不过,类似于 ,似然比统计量 的渐进分布同样是非标准分布。为此,Hansen(1999)[17]通过研究提出处理方式,即当 时,拒绝原假设;相反,则接受原假设,其中 为显著性水平。一般而言,在 依次对应于1%、5%、10%的显著性水平, 的相应值分别为10.59、7.35、6.53。

(二)变量说明与数据来源

1、变量说明

被解释变量。文中以产业结构变迁作为被解释变量,借鉴干春晖等(2011)[20]对产业结构变迁的度量,从产业结构合理化和产业结构高级化两个维度对产业结构加以衡量。产业结构合理化是指产业之间的聚合质量,衡量要素投入结构和产出结构的耦合程度,以重新定义的泰尔指数 进行测度,即 ,其中, 表示特定产业分类; 表示产业分类数量; 、 分别表示第 产业的产值与就业人数;相应地, 、 则分别表示国民收入与总就业人数。 的值越是趋于0,意味着产业结构越合理;当 时,则表明经济处于均衡状态。而产业结构的高级化则衡量产业结构的升级,用第三产业产值与第二产业产值的比重测度,即 。

核心解释变量。国有经济比重(SOE)与市场化水平的三次方项(MARKCU)是核心解释变量 。对于国有经济比重的衡量,文中使用国有经济固定资产投资与全社会固定资产投资的比重来表示[21],而市场化水平(MARKET)则借鉴樊纲等(2011)[22]、王小鲁等(2017)[23]计算的市场化指数。不过在樊纲等(2011)[22]报告的1997-2009年市场化指数与王小鲁等(2017)[23]报告的2008-2014年市场化指数在计算基期上并未统一,前者以2001年为基期,而后者则以2008年为基期。为此,为实现数据在基期上的统一以保证其在长时段研究中的可行性,本文的处理方式是:首先,将以2008年为基期与以2001年为基期的2008年的市场化指数相除,求得相应的比重,类似于计算平减指数,与此同时,对2009年的市场化指数执行相同的处理;其次,通过对比两个比重的大小发现,二者大致一致,这一结果符合预期,而且证明了将要进行的基期处理的合理性;第三,将两个比重计算算术平均数,而后以2008-2014年的市场化指数分别除以该算术平均数,由此则将以2008年为基期的市场化指数调整为以2001年为基期的市场化指数。

门槛变量。本文所选择门槛变量是市场化水平,其依据是本文所阐述的逻辑,即对处于转型期的发展中国家而言,当市场发育不成熟时,以国有企业为工具的产业政策是推动产业结构变迁的主要动力;而随着市场化水平的不断提高,以市场为载体的竞争政策将接替产业政策在产业结构变迁中起主要作用。

控制变量。由于产业结构的变迁是多重因素综合作用导致的结果,因而为准确衡量国有企业与市场化水平的影响,文中选取人力资本存量(HUMCAP)、收入-差距比重(AVUR)、技术创新(PATENT)、出口占比(EXPROP)、外商直接投资比重(FDIPROP)作为控制变量。(1)人力资本将同时考虑教育与健康两个因素,故而文中借鉴杨建芳等(2006)[24]以C-D函数形式设定的人力资本公式,即 ,其中HST为高等学校专任教师数,而HTP则表示卫生技术人员数,相应地,取对数后的人力资本则以lnHUMCAP代表。(2)收入-差距比重是对数形式的人均国民收入与城乡收入差距的比值,之所以如此处理是因为人均国民收入难以表明收入的分配状态,不足以体现国民整体的收入水平,而收入-差距比重则在某种程度上弥补人均国民收入单一指标的缺陷,从而使国民收入状态与产业结构变迁的关系相对更为准确。(3)技术创新作为供给层面作用于产业结构变迁的因素,在文中选择以专利授权量来反映,并使用其对数形式(lnPATENT)。(4)出口占比是衡量国外需求对本国产业结构变迁的影响,本文以出口总额占GDP的比重表示。(5)外商直接投资比重主要用以衡量国外投资者在本国投资影响产业结构变迁的方向与程度,这里采用外商直接投资占全社会固定资产的比重表示。

2、数据来源与统计描述

本文的研究样本选取1997-2014年中国内地29省、直辖市、自治区(以下均称省)的面板数据,其中依据郭杰、李涛(2009)[25]与李梅、柳士昌(2012)[26]等的处理方式,由于重庆市于1997年直辖,故而将重庆并入四川省进行分析,而西藏则因数据的可得性与完整性未包括在内。对于文中变量的衡量指标,变量说明部分已作详细的解释,但并未涉及原始数据缺失值的处理,故而有必要对此以及某些细节稍作进一步的说明。文中所缺失的原始数据均是依据相邻3年数据的几何平均增长率来填充,同时在城乡收入差距的计算中,由于农村居民家庭人均可支配收入在官方公布的统计资料中缺失,故而以农民人均纯收入代替。此外,文中通过GDP平减指数将人均GDP的名义值统一换算为以2001年为基期的真实值;在四川、重庆的合并问题上,因个别指标计算的复杂性或数据缺失,因而使用算術平均数作相应的处理。至于文中的原始数据,除市场化指数来源于《中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告》《中国分省份市场化指数报告(2016)》之外,其他数据均来自于中国经济与社会发展统计数据库、《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》以及相应各省的统计年鉴等。在补足原始数据缺失值的基础上,依据相应的计算或处理方式,文中所有变量的描述性统计,如表1:

四、实证结果

(一)产业结构变迁模型实证结果

本文在估计门槛面板模型时,将栅格值设置为400,并选择自助法(bootstrap)抽样300次模拟模型中F统计量的渐进分布。为确定模型中的门槛数量及其形式,在对式(3)估计的过程中,文中依次设定1个门槛、2个门槛分别估计,其结果表明无论以产业结构合理化,抑或是产业结构高级化为被解释变量,单门槛值所对应的F统计量的P值在10%的显著性水平下显著,而第2个门槛值所对应的F统计量的P值即使在10%的显著性水平下亦不显著。为此,本文确定以单门槛面板模型分析国有企业与市场和产业结构变迁之间的关系。如表2所示,基于最小残差平方和的门槛值确定原理,国有经济比重在作用于产业结构合理化(TL)与产业结构高级化(TS)时所对应的门槛值分别为3.61和12.12,其F统计量的P值在10%以内,因而在10%的显著性水平通过检验。

为保证门槛面板模型中门槛值估计的准确性,在门槛效应的显著性被证实的前提下,有必要进一步检验门槛估计值的真实性。如图1所示,在产业结构合理化与产业结构高级化的门槛面板模型估计结果中,最小残差平方和所选择的门槛值对应的似然比统计量均低于临界值7.35,因而在5%的显著性水平下,接受原假设,即门槛估计值等于真实值。

此外,由表3可见,在被解释变量为产业结构合理化时,当市场化指数小于等于3.61,国有经济比重对产业结构合理化的边际效应为-0.120,即国有经济比重每提高1个单位,TL下降-0.120个单位,意味着国有企业的发展将促进产业结构的合理化程度提高;而当市场化指数大于3.61,国有经济比重对产业结构合理化的边际效应是-0.087,这不仅显示出国有企业发展对产业结构合理化依然存在正面的促进效应,同时由于-0.087>-0.120,表明随着市场化水平的提高并超过特定水平,即市场化指数超过3.61时,国有企业对产业结构合理化的正向效应低于之前。而在产业结构高级化是被解释变量时,国有经济比重对产业结构高级化的影响以市场化指数为12.12为临界点,即在临界点的左侧,国有经济比重对产业结构高级化的边际效应为0.298,意味着国有企业的发展推动产业结构的高级化;在临界点的右侧,相应的边际效应为-1.924,表明国有经济比重的提高对产业结构的高级化产生负面影响。另外,模型估计的门槛值在证实其临界点两侧国有企业对产业结构变迁存在不同影响的同时,为各省基于自身市场发育程度在国有企业上实施差异化的政策提供依据。如表4所示,1997年,市场化指数高于3.61的省份在29省中占61.07%,主要分布于东、中部地区;2014年,以12.12 作为市场化指数的临界值时,仅有天津、上海、江苏、浙江、广东等5个发达的东部省份越过临界值,而其余省份则均在临界值以下。

不过,不同于地方政府基于各自背景制定政策的区域限制,对中央政府而言,其政策的制定是以全国为整体作通盘考虑,因此具体到产业政策是否转换为竞争政策,以及在何时转换,则依据于产业政策与竞争政策在全国层面上推动产业结构变迁时的表现。由于国有经济比重与市场化指数在计算上的差异,因而无法直接比较二者对产业结构变迁的边际效应。为此,文中使用全国国有经济比重(SOEC)与市场化指数(MARKETC)计算二者对产业结构变迁的总体效应 ,即以文中估计的国有经济比重和市场化指数的系数,分别乘以相应的全国国有经济比重与市场化指数三次方所得的值。对应于省级国有经济比重的处理方式,全国国有经济比重同样以国有经济固定资产投资与全社会固定资产投资的比重来表示。而在全国的市场化指数方面,因樊纲等(2011)[22]、王小鲁等(2017)[23]在计算各省市场化指数时并未将全国市场化指数作为指标考虑,故文中通过各省的GDP比重对市场化指数作加权平均,即 。之所以选择以各省的GDP比重作为全国市场化指数计算的权重,有两个层面的原因:其一,由于市场在资源配置中的边际作用是递增的 ,因而市场化指数越高的省份应该赋予越高的权重,若是以算术平均数计算则因权重相同而忽略了市场的这一显著性特点;其二,各省GDP与其市场化指数的相关系数为0.772,意味着二者相关性较高,故而选择以GDP比重加权平均各省的市场化指数,从而得到全国的市场化指数。

如图2(左)所示,国有企业对产业结构合理化的总体效应(TESOETL)在整体上呈上升趋势,意味着国有企业在改善产业结构合理化上的作用不断下降;相反,市场的相应总体效应(TEMARKCUTL)则表现出下降趋势,并在2012年,国有企业对产业结构合理化的总体效应首次超过市场,从而市场成为推动产业结构合理化的主要力量。由图2(右)可知,与国有企业对产业结构高级化总体效应(TESOETS)的下降趋势不同,市场的相应总体效应(TEMARKCUTS)整体上处于上升趋势,且在2002年便已超过国有企业。不过,政府对产业结构变迁动力的转换,继而国有企业的改革并未选择2002年作为临界时间节点。这是因为,其一,尽管在2002年之后,市场成为推动产业结构高级化的主导,但国有企业仍然正向作用于产业结构的高级化;其二,更重要的是,除产业结构高级化之外,产业结构变迁动力的转换同样需要考虑产业结构的合理化。由此可见,产业结构变迁动力转换(亦即国有企业改革)临界时间点的选择是国有企业与市场,或者说是产业政策与竞争政策在产业结构合理化与产业结构高级化上的总体效应综合权衡的结果。