联合应急演练在院前急救培训中的应用

金 珊,毕 强,顾迎东,张 艳

(连云港市急救中心,江苏 连云港 222061)

应急演练是训练、检验、评估、改进应急能力及应急管理水平的核心手段[1],也是应急准备的重要内容之一,演练质量直接关系到突发事件发生后的应对处置效果[2]。本急救中心是政府举办的非营利性、公益性卫生医疗机构,是我市卫生应急体系的重要组成部分。承担的工作包括院前急救医疗服务、急救卫生技术人员培训、急救医学科研、与110联动服务和政府指令性大型活动现场急救保障任务。自2003年非典以来,每年都针对热点突发事件(非典、炭疽、埃博拉等)及薄弱环节进行户外及院内应急演练。通过现场演练,提高了院前从业人员的专业技术水平,增强了急救队伍应急处置能力。现汇报如下。

1 急救户外演练情况

1.1 目的

通过演练,检验及完善预案,加强队员间彼此合作,提高各类装备的可实用性及操作性,训练院前急救队伍。完善应急保障机制,普及急救知识,提高公众自救互救和风险防范意识;增强急救人员对应急预案的熟悉程度,提高其应急处置能力。

1.2 演练人员、时间

(1)人员:主要包括承担我市院前急救任务的工作人员(含医生、护士、驾驶员及行政人员)、红十字会志愿者、110联动人员、119联动人员、PICC航空急救保障人员等。

(2)时间:每年下半年举行一次,时间半天。

1.3 演练方案及模拟现场

(1)方案:由中心应急办组织制定应急预案演练方案并由急救科审核通过。

(2)模拟现场:以2018年应急联合演练为例,将演练人员按急救单位分五组,5~8人一组,分别为调度指挥组(指挥部、调度)、检伤分类组(建立红、黄、绿、黑四区)、CPR+除颤组、外伤包扎组(腹部肠管外露、颈椎损伤、股骨干+右侧前臂骨折、脑外伤+左前臂开放骨折)、气管插管组。演练模拟某景区发生群体性交通事故,接到急救报警后,急救中心迅速组织医疗救援队赶赴现场,在总指挥的指挥下,开展现场检伤分类,按病情轻重缓急分流各大医院。对于危重症及心跳呼吸骤停的患者实施现场基础生命支持。

1.4 效果

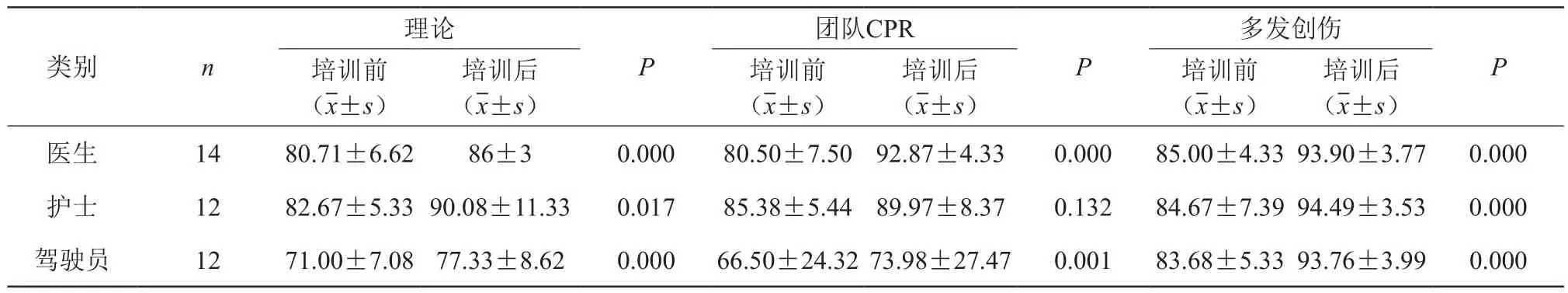

自2003年非典以来,突发公共卫生事件引起全球化关注,我国也相继出台《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规。我中心共举办大型应急联合演练16次,每次涉及100余人。演练中,急救人员行动迅速、紧张有序,演练动作规范、高效、标准,圆满完成了每年急救演练的各项任务。通过演练也更好的培训了医务人员的现场处置能力,提高了操作技能。以2018年为例,演练前后医务人员对急救技能的掌握对比有统计学意义。(表1)但演练中也发现实际操作和理想化的差距,例如演练某化工厂爆炸的现场处置,演练人员往往安排在就近开展急救任务,展示技能操作,但就近会使医务人员过多吸入爆炸燃烧物造成损伤,不符合实际要求。部分参训人员配合较慌乱,不灵活主动,细节衔接不够紧密,急救记录不详细等。

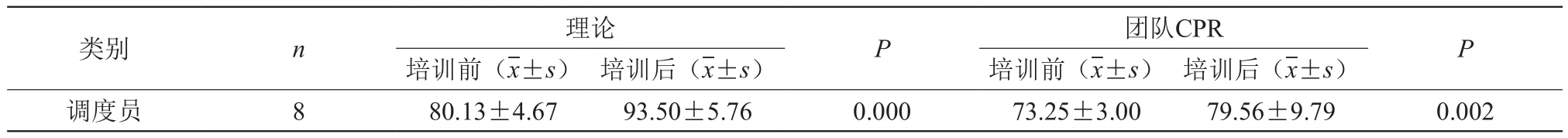

2 应 用

每年的应急演练由科教和药械部门负责技能操作后勤保障。由副高级以上职称并有多年培训经验的专家组成考核领导小组。CPR分为单人和团队操作,均采用AHA最新《指南更新》,一线人员采取集中培训后考核。院前急救常用的五大技能按急救管理规范相关操作流程规定。演练采用现场总结及考核评分结合方式进行评估,对演练中暴露出的问题,列出整改意见及建议。对比评分见表1、表2。

表1 急救一线人员培训前后对比

表2 调度指挥人员培训前后对比

3 讨 论

突发公共事件演练在提高院前急救应急保障能力方面发挥了重要作用,是评价和保持应急能力的有效方法。

3.1 检验预案

实践性是检验应急预案是否可行的唯一办法。当应急预案完成后,只有通过实践检验,才能判断预案是否可靠,从而暴露预案有无缺陷,进而整改提高。通过演练,也进一步检验了我市的应急管理体系和遇突发事件的响应能力。

3.2 物资储备

通过演练,可算出某一突发事件所需投入的应急人员、仪器设备、急救用物种类及数量,采取针对性措施投入,合理分配应急资源,做到有备无患。中心将应急物资储备的工作日常化(普通急救)和应急化(应急保障)结合,以服务患者为目标,加强卫生应急物资的日常储备和管理,做到集品种、数量、管理于一体,以市卫健委应急办为上级保障,保证应急用物所需,资源利用最大化减少盲目储备及资源浪费的现象。由药械部门物资维护及保养,保证“有急能应”。

3.3 促进培训

开展联合应急演练暨急救技能培训活动有助于加快院前急救队伍建设和人才培养,进一步完善我市急救医疗服务体系,规范院前急救医疗管理。在演练中发现问题及时修订,促进预案的完善。每一轮的演练,参训人员不断磨合,相互配合,加强了各项急救操作技能的实际运用,也为制定急救特色的培训奠定了基础。