山西大同城南之谜语与儿歌①

司礼义著 王庆译、岳 永 逸校

一、引言

近些年来,中国的许多学者对民俗表现出了显著的兴趣。有些人致力于诸如民歌和童谣的专题研究。对这些学者而言,民歌和童谣被认为是能给白话文学带来灵感的新鲜元素。然而事实上,目前人们对中国民俗的了解仍旧不多。如此断言的原因有二:首先,尽管有很多人做了大量的工作,可是我们仍然停留在搜集民俗材料的初级阶段;其次,已经搜集到的大量材料的方法并不令人满意。

“中国民俗”这一术语涵盖的领域太广,而现有的民俗研究机构又太少,且从事田野工作的学者太过分散,组织性较差。再者,中国民俗的内容可以再细分为许多专项,比如:民歌、习俗、各类民间艺术、戏曲,等等。每一类事象都有大量的事实资料有待搜集、整理、研究、阐释。对这些不同专项中的每一件作品,应该围绕其源生地、实际传布的邻近地域、其影响力以及其自身的消长等方面进行研究,而所有这些方面又与其他的历史和文化因素的接触密切相关。似乎可以这样加一句,在整个中国文学领域,一些历史问题的出现,也为中国文学研究带来了一系列引人注目的、需要严正思考的新亮点。

然而,对于中国民俗研究这一浩大的工程,却只有很少数的人愿意参与其中。可是,在很多时候,就是这些参与其中的很少数的人,他们真正的民俗学视角也是相当缺乏的。一些民俗研究者走了弯路。在民俗研究的旗帜下,他们掺杂了其他各种不同的关照。他们大谈语言、文学、教育,甚至政治,但极少对民俗本身,即民俗资料本身,投入全部的心力。

我们可以用中国现存的儿童谜语及儿歌的资料,来说明中国民俗调查的一般特点。像北京及其他一些大城市这样的地方,搜集的资料信息有时非常丰富,可是,内陆地区的同类主题的资料却不见踪影。如果这种情况持续下去,对中国民俗进行一般的综括性研究或起源研究几乎是不可能的,因为这些研究都需要基于从全国搜集来的完备的资料。可以说,有关任何问题的这类完备的资料信息都很缺乏。即使相对来说很小的地方或村落所提供的资料都不应该被忽视。某种歌谣的流传地域,极少能跟某一省的行政边界相吻合。因此,对民俗研究而言,如果我们讨论所用素材仅仅是分省采集来的,或者是从每个省的最重要城市选取一二个标本,都是不够的。例如,在《歌谣周刊》第62、63号,董作宾对以“看见他”为主题的歌谣做过一个全面的概括,并在以后几期做过一些补充注释及解释工作。显然,董作宾下了很大的功夫。可是,在这类歌谣资料的充分掌握、分类、流布、其最新的发展形式等方面,我们仍然相距甚远。不管结论多么有趣,该文作为研究不同习俗和方言的努力是值得肯定的。然而,该文对“看见他”的各种类型和与其流布地域之间的相互依存的研究,明显过泛且粗糙了。因为撒在全中国的搜集歌谣资料及信息之“网”的网眼太过疏阔,以至于不能捕捉到许多令人兴奋的“鱼”,可是也只有这些“鱼”才能决定同一主题的两种不同类型的歌谣的真正分界线。就拿以“看见他”为主题的歌谣为例,45首歌谣中只有两首代表山西,一首出自陕西,一首采自四川,而河北一省却有十余首之多!

大致说来,几乎尚未从山西采集任何类型的歌谣资料。然而,我们必须记住,山西省的面积和位置证明,它能很容易地为独立的民俗学调查提供丰富、充足的资料。只有建立数个能彼此联系的省级民俗研究所,才能满足如此深度的地方研究的需要。

但是,距离我们热望的最终实现,仍然遥远。截至目前,我们不得不满足于使用孤立的个人提供的有限资料。就童谣和儿歌来说,我们必须承认,尽管有许多有趣的样本见于各种出版物,如《歌谣周刊》《民间文艺》《民俗月刊》等,但当我们针对某一特定地区进行研究并审视这些资料时,它们就显得非常分散。似乎没有任何一个地区被通彻地调查过。因此,对从不同地域采集来的所有民俗资料进行比较,就不可能得到任何有价值的结论。还有,在这些资料的采集过程中,因为科学研究所应必备的最基本原则完全被忽视,所以这些标本的有效性大打折扣。

有鉴于此,下面我们将要讨论,在搜集和记录资料过程中科学范式所应具有的品质。

二、方法

(一)资料搜集

本文讨论山西大同城南谜语和儿歌,但无意对其进行穷尽式的研究。然而,我确信,本文足以能够说明搜集资料的最基本原则,而据此原则搜集的资料是进行更深入研究的安全、可信的资料。尽管本文的资料不是专门为民俗研究而采集的,不过它也足以说明这样一个事实:即使是非常窄小的地带,也能给予我们许多本地的差异(local differences)。我采集资料的地域范围是,沿桑乾河东西长有75公里,桑乾河迤南南北纵深10公里。在该区域的西端还向北延伸一小片,直指大同。(1)本文中提及的重要村庄和地点,可以在贺登崧(W. A. Grootaers)《山西大同东南乡之寺庙——碑铭及历史》(Les temples villageois de la région au Sud-Est de Ta-t’oung)一文所附的地图上找到。代表村庄和地点的字母及数字取自该地图。[《山西大同东南乡之寺庙》中文译文见《民间文化论坛》2017年第4期。——校注]我的资料就是散布在这一区域的30个村庄采集的。西册田,是一个位于大同城东南的小村子。我在该村住了四年,与村民们持续保持沟通。在这里,我搜集到了可以用于描写该地方言的完整资料。各种形式的语言资料,从字、词,单句到段落,故事,谜语,俗语,谚语,都是我亲耳从乡民的口中听到的。这些东西我都随听随记。从这次采集中,我选了其中的195首谜语和儿歌予以发表。虽然不多,但采集的源头和方法使它们具有了真正的价值。

最初,我仅仅是将这些资料作为语言材料收集,从未想过用之于日后的民俗研究。换言之,这表明在采集资料时,我的头脑里没有任何先入为主的有关民俗的观点和理论的影响。当时,我只有一个目的——收集语言资料,即直接的、日常的表达。自然而然,儿歌和谜语应该在这些资料中占一席之地。

我所搜集的资料的第一个重要特点是,它是口头文本的真实语音再现,包括所有提供者个人的或一些极小的地方特点,甚至包括一些词句的疏误,或因为增强语言表现力而产生的些许语言变异。资料的第二个特点是,每一项资料都详细标记了采录时间及提供者的姓名、年龄、性别及住址。

当然,这些谜语和儿歌最初是纯粹作为语言研究资料而采集的,而非有意用作民俗资料。这自然也使我的资料有着不足。当时,我极少注意这样一个问题:即我在某一个地方发现的某个主题的儿歌或童谣是否也存在于其他地方,因为我唯一想做的就是尽最大可能搜集足够多的不同的儿童语言资料。换言之,我在此呈现的我所搜集的每一首儿歌的异文,是一个纯粹偶然的结果,是在记录了两年之后才发现的。毫无疑问,这些异文也可以通过影响不同信息提供者的不当问询或直接暗示而获取。同样的理由也可以解释为什么一些有趣的类型,很值得研究,可是资料完全阙如。例如,关于昆虫的童谣,由不同人轮唱的儿歌以及其他一些可能的类型都是付之阙如的。仅就关于昆虫的童谣来说,我只采集到一首,即第160首。

尽管有此缺点,这些有限的儿歌不但可以用于不同地区的童谣比较研究,而且还可以用于研究这些童谣的演进。

下面是我的资料提供者的姓名及村庄名单:

Hd 210: 西册田

1. 徐继茂

2. 赵德明

3. 范丕文

4. 刘孝

5. 徐傑山

6. 徐世义

西册田村以东地区:

Hd 215:补村

1. 刘富山

Hd 216:贵仁

1. 杨品(?)

Hd 219:友宰

1.*孙俊义

Hd 220: 坊城

1. 贾簠武

2.*魏富仁

3. 魏法

Hd 227: 龙堡村

1. 刘佐

Hd 252: 大王

1. 李润印

2. 李倍纪

3.*徐安

4. 郝柱卿

5.*李元德

Hd 253: 疃堡

1.*李世瑞

2.*曹安华

3. 杨平

4.*王昭

Hd 228: 榆林

1. 姚久恩

Hd 231: 南徐

1. 徐国斌

西册田村以西地区

Hd 207: 徐疃

1.*丁瑞亨

2. 丁全世

3. 丁俊亨

Hd 241: 东浮头

1. 葛茂川

Hd 74: 土兼场

1. 康映魁

Hd 75: 峰峪

1. 王日暹

Hd 78a: 孙家港

1. 姚承舜

2. 康文明

Hd 79: 胡家窑子头

1.*杨富林

Hd 80: 后子口

1. 赵元津

Hd 103: 北栋庄

1. 高承

Hd 93: 仝庄

1. 仝齐东

Hd 92: 马庄(清水湾)

1. 李斌

2. 康廷赟

3. 康廷玉

4. 李兴

5. 李典

6. 王理

7. 李贵文

8. 王建佐

9. 李生春

10. 王喜

11. 李忠

12. 白文

13. 秦兰存

Hd 91: 东新桥

1. 安傑

2. 安皓

Hd 98: 张家堡

1. 王佐

2. 齐有财

Hd 86: 神咀窝

1. 玉存

Hd 58: 马港子

1. 蔡士德

2. 李襄阳

Hd 52: 小盐房

1. 杨恒

Hd 18: 毛皂

1. 张存爱

Hd 585: 独树村

1.*霍毓富

Hc 274: 榆林

1. 杨义

以上绝大多数资料提供者都是6-12岁的小孩,仍在上小学,只有姓名前面标有星号*的是成年人。在给我提供谜语和儿歌时,这些成年人明确表示,那些谜语和儿歌基本是孩子们日常挂在嘴边的。我在大同听到的三首童谣由三个男孩提供,但他们的名字我无从知晓。这三首是第133、139和163首。村庄和提供者的编号以及采录的时间附于每首童谣之后,具体格式如下:Hd 210. 1. - 21. 1. 41,这表示西册田,徐继茂,1941年1月21日采录。(2)要说明的是,在后文中,除极个别原文标记明显有误之外,为了符合中文阅读习惯,英文用符码标记的信息提供者的村庄名、人名均还原成了中文,时间也调整为年月日。——校注

这种采集资料的方法至关重要。我们就以夏白龙(Witold Jablonski)的《北京小孩儿语:中国流行诗歌研究》(3)Witold Jablonski. Les Siao-ha(i-eu)l-yu de Pékin. Un essai sur la poésie popularie de Chine. Krakow, 1935.为例来做说明。此书的资料丰富且有趣。可是,我们发现,这些资料都是由夏白龙的汉语教师,一个名叫佟臣相的先生采集的。这就意味着,这些资料在采集的时候已经被一致化了。他的老师用汉字将儿歌写下来,然后夏白龙再将它们译成法语。这样,语音方面的所有差异便被排除掉了。(4)例如,在夏白龙书中第132页有一个短语,按照汉字的发音写成了“Kung-mu-lia 公母俩”(意为夫妻),可是,在实际的口语中,通常说成“ku-mu-lia”。夏白龙自己的注意力集中在了如下事实:即北京从全国各地吸纳了众多的居民,这些居民分别从其原居地带来了地方表达习惯和民俗元素。(5)上引夏白龙书第7页说:“从前,来自各省各地的官员定居北京,总是携带仆人、奶妈等,这些人可以说是各地民俗的宝库。这样,不断有各地新鲜的成分加入,首都的民俗便得以丰富充实。”尽管夏白龙本人主要关注这些资料的文学方面,可以肯定的是,如果直接采自孩子们的口头,那么这类资料无疑还会有更多的价值。相较而言,在城市里做这样的口头采集可能要比乡村困难一些,但无论如何,为了能对研究对象有更宽广的研究,对资料来源的详细记录有压倒一切的重要意义。《歌谣周刊》等所采集的歌谣和韵语的资料也同样存在上述缺点,其资料仅仅注明采集者的姓名以及大致通行地域这么一点点基本信息,如通行河北,通行张家口,甚至仅仅说通行塞北各地!

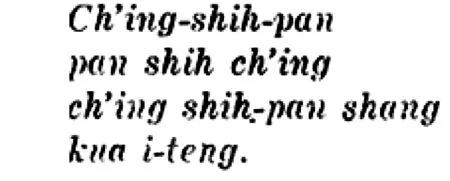

(二)儿歌的记录

当记录儿歌或谜语的时候,我从不在意或询问儿歌或韵语中词语的汉字是什么。我唯一注意的是,词语语音的真实转写及其意义。对很多人来说,尤其对中国的调查者来说,这种做法看起来明显的不足,甚至是致命的错误,因为这是有意为之,并可能严重损害资料自身。

从我对夏白龙的文本所做的评论,我们可以看出,从语音学的角度而言,这些评论同样适用于汉字。只用汉字或主要用汉字记录文本,其后果是将会把属于方言的语言学上的地方特色以及其他特点给清除掉。汉字,作为一种记录被普遍接受的雅言(cultural language)的工具,无论如何也不能充分再现地方语言的特色。不过,人们还是想方设法地创造了一些记录方言的汉字,如仔、唔、啥等。这些字也仅仅是非常不完整地提示一下已经有很大变异的语音,因为人们从记录雅言系统的汉字中不可能找不到一个恰当的字记录方音。有时,人们不得不对汉字附加一系列的语音学解释,但这些解释并不能得到很好的理解。在这两种情况下,人们就应该直接用语音符号记录文本,然后再将其译成通行的雅言。

然而,这看起来好像是仅仅出于实用的考虑。下面则是更基本的、理论性的原因:

1)当背诵儿歌和创作童谣时,没有任何儿童,也包括为其孩子唱诵儿歌时的任何乡村妇女,他们从来没有用汉字思考过,而只是用词来思考。更为重要的是,他们对词义的领会,不是通过汉字而是通过这些词的语音,并且这些词的语音都是按照当地的方音系统发音的。

2)因为各地方言在语音、词汇、表达方面有很大差异,一则童谣可能不会被传唱者很清楚地理解。这或许是因为词义和语音的演变,抑或是因为童谣源自另外一个地域。每当后一种情形时,传唱者会在自己的头脑中对童谣有一个释读,或者更准确地说是一次“再释读”(re-interpretation)。这个再释读自然地就与当地俗语合流了。这种再释读并不是按照一个词所对应的汉字来进行的,而是按照传唱者对并不理解的这个词的语音的理解做出的,并根据其语音,将之想象成为传唱者熟悉的一个词。这样看来,每一种方言都可以按照其不同的方言读音和特殊词汇对不甚明了的童谣进行重新释读。当然在这一过程中,人们也会按照方言的押韵系统来替换或调整原来的词。不管主旨或内容如何,对于任何一种方言研究来说都存在这种情况。作为歌谣和儿歌这类特殊语言资料,情形更是如此。在民俗的这几个分支中,民俗的研究方法根本不能与语言学的研究方法分开。

接下来,我们就可以这样说,每次当一个田野工作者用汉字记下一首歌谣或一首儿歌时,实际上他忽略了语言学所注重的两个重要方面,而这两个重要方面都是材料自然而然地提供的。第一是语音方面。在解释所有民俗资料(如故事,歌曲等)时,材料携带的语音信息具有压倒一切的重要性。资料文本可能完全建立在语音(当然是方言语音)之上的双关与联想。另外,韵语的节奏和轻重音会因方言的不同而有差异,但这并不能表现在汉字上。一旦用汉字写定后,所有的东西都一下子被官话的词语遮蔽了。进而,对中国其他地方的各位读者来说,原来的双关会立即并几乎全部消失,因为读者会按照北京话或他自己的方音系统来识读用汉字记录的文本。

第二是语义方面。当田野工作者用汉字记下方音时,他已经按照自己的意义理解对文本进行了再释读。当对该首韵语并不是很清楚的时候,重要的是按照原样转述事实,并询问这些声音传达给当地人的意义是什么,而不是为这个声音找到一个汉字并用自己的个人假说来替代原义。当一个田野工作者用汉字记下方音,他实际上在无意之中讹化了文本。

简单说来,在采集文本时最重要的原则,不是为记录儿歌去寻找历史上原来可能的汉字,而是要记录儿歌自身的语音以及在传唱者头脑中的意思。传唱者头脑中的语音联想的重要性还没有被充分认识到,不过我们先来谈一谈记录儿歌过程中“确切汉字(true character)”的使用问题。在《歌谣》二卷一期第2页,有徐芳记录的一首儿歌,可以作为一个很好的例子。这首童谣是:

拍拍胸,

不伤风;

拍拍背,

剃几秽。(6)这首儿歌见徐芳,《儿歌的唱法》一文。但司礼义引用的出处和正文都有误。该文载《歌谣》二卷一期,第3-6页,司礼义引用儿歌在第3页,儿歌最尾一句则应该是“剃灾秽”。——校注

一位通讯作者在该杂志第3期第8页写道:“秽,当作晦,为晦气之义;剃,应该是替。”(7)孙揆百,《关于〈儿歌的唱法〉》,《歌谣》二卷三期,第8页。孙的原文是:“‘剃灾秽’之‘秽’字应作‘晦’,盖去掉晦气而非去掉污秽也。又‘剃’字较生辣,恐系‘替’字之误。”——校注这其中的问题是,不是我们如何理解它,而是这些传唱者,即孩子或他们的母亲如何理解它。不管最初的文本如何,传唱者自己的实际理解才是最重要的。这类的新阐释会引发新的异文和新的用韵。还有一例,也是刚才那同一个通讯作者孙揆百,他在上引同一篇文章中将另一首儿歌中“改正”了一整行;因为他不懂何为“酱拌酒”,故认为“酱拌酒”应当是“江米酒”。这样一来,往好处说,其行为只是改用了另外一个词,使得韵语更加整齐;可是往坏处说,他是在讹化文本。同样的情况也发生在徐芳所提供的系列(北平)喜歌上(《歌谣》二卷十七期第1-5页),因为在该刊第19期第8页上有关于这些喜歌的评论,指责其中使用了“不正确”的汉字。(8)李永安、徐芳,《通信:关于北平的喜歌》,《歌谣》二卷十九期,第8页。——校注如果一个人真正地听到一个乞丐在向新娘贺喜的歌谣中唱的是“金莲灯”,即使从上下文和异文来看有充足的证据表明应该用“金铃铛”,我们也应该保持听到的事实。有人还用“一夜单双岁”来改正实际听到的“一年单双岁”,但类似的改正毫无用处。因为“改正”之后,从语音上讲完全是另外一回事了。不管乞丐所唱正确与否,即使在喜歌中类似的错误层出不穷,其所唱的喜歌也应该得到正视和尊重,因为这些错误一旦变得流行,将会使这些喜歌进入一个新的演化路线。

即使没有人强行建议用“正字”改正文本,用语音符号记录文本的需要也是势在必行的。从张清水对《梅县童歌》”的评论(《歌谣》二卷十九期第5-8页)中,我们可以看到其必然性。张清水引用了许多特殊的方言词及表达法,这些方言词和表达法还是用了所谓的精心选择的正确的汉字记录的,但还是很难让人看懂。评论者要求对歌谣有一个详尽的注释。然而,如果最初的记录是用语音符号来转写,再加上一个完整而精确的官话翻译,对读者来说那将是多么的简单且更有价值啊!

在上述提到的出版物中,我们经常会看到文章,其中讲到许多不同方言的语音转写的方法,然而我们却极难见到用这种方法来采集中国的儿歌。

总括以上,我们认为,即使在使用正确的汉字记录的情况下,知晓韵语中的词在传唱者头脑中的真实的意思是头等重要的事。歌谣的传唱者从语音中捕获的意义跟汉字传达给读者或作者的意思并不总是一致。首先,在语义含糊的情况下,传唱者的理解可以从语音上产生漂移,理解成其方言中大致与听到的语音相近的词的意义。与其他地区的异文进行比较,这种漂移可能成为一些非常重要的变异的源头。

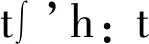

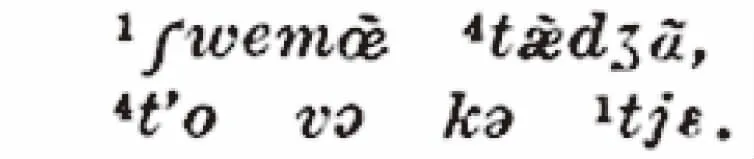

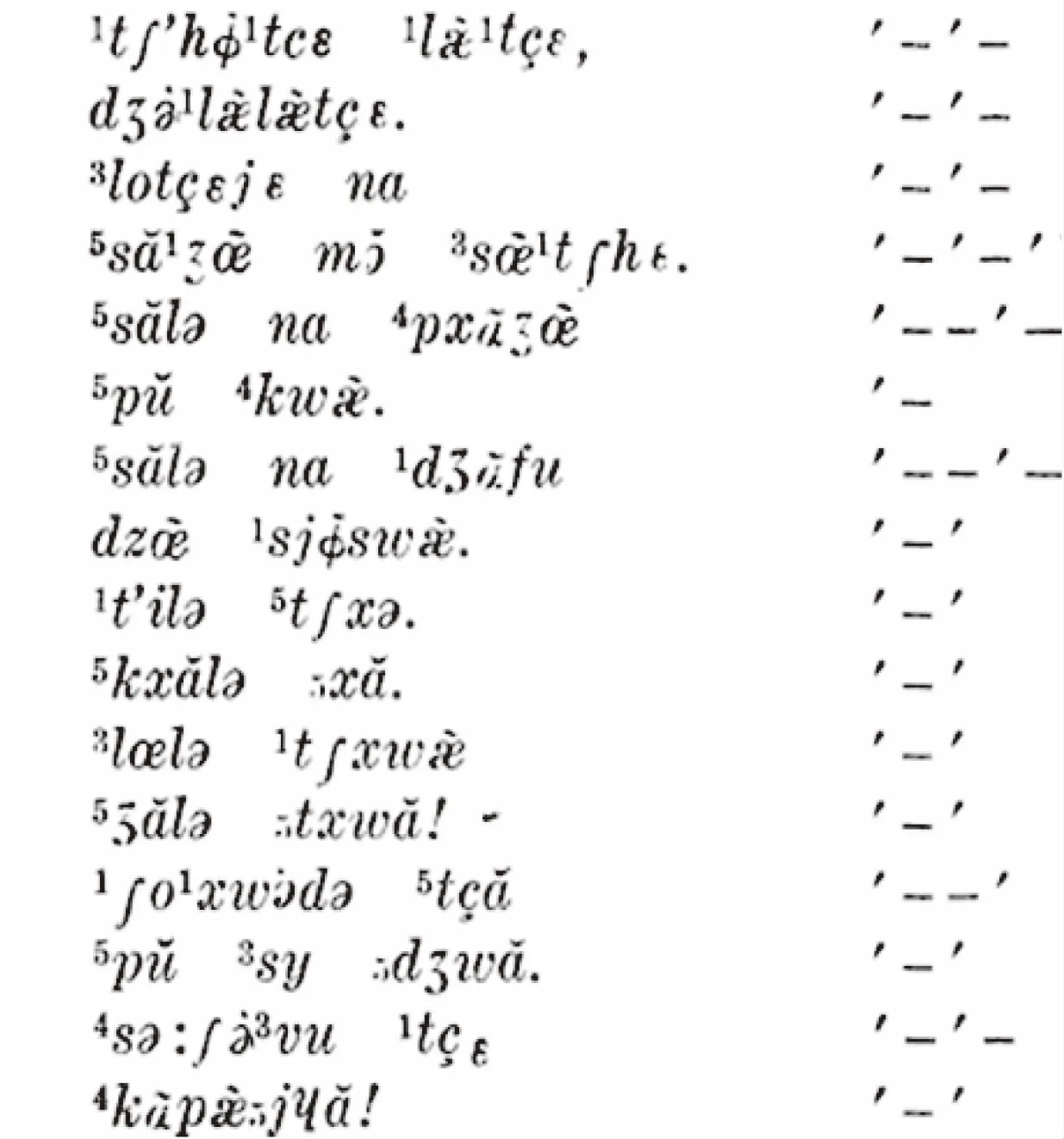

转写

我在本文中所用的转写符号是国际音标(IPA)。因为有时候很难找到所需的符号,现在就一些语音符号的特殊用法做一些必要的说明:

元音

元音e和o并不稳定,在发长音时,例如在第四个声调(降升调)中,它们分别有一个滑音j和w。

ɑ和a,两个音都用类型ɑ表示,因为ɑ总是发成鼻化音ã。

辅音

v:唇齿塞音,由下唇与上齿短暂接触发声而成。

w:后面一般跟着ō音,意味着有轻微的圆唇。在其他情况下,它是一个普通的双唇半元音。

t’: 硬腭塞音。

l: 卷舌音或称含糊l。发音时,舌尖抬起,略向后卷,但不要接触上腭。这一发音位置对其前面的元音有重要影响。

r: 卷舌音,舌向前腭抬起。

声调

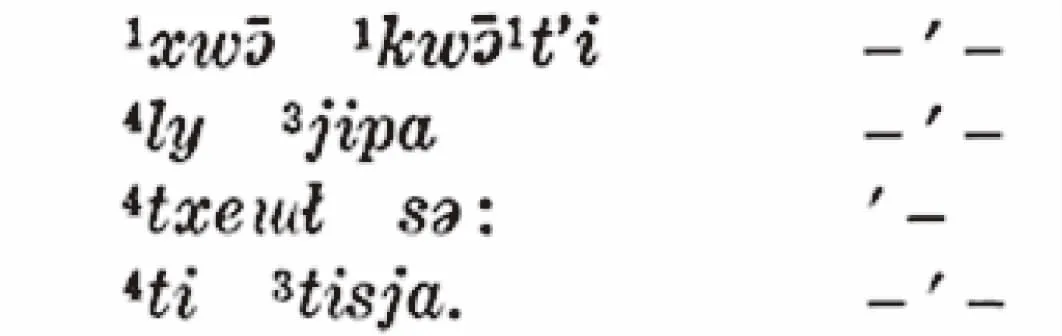

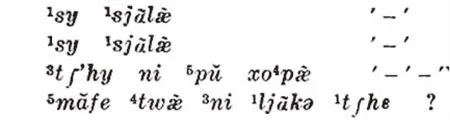

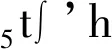

在我的另一篇文章《山西大同县南婚俗及有关方言》(FolkloreStudies, III,1,p.76-78)中,我曾详细地描述过声调问题。在本文中,声调被标以1、3、4、5,放在音节的前面。3和5有时出现在词的下面或上面,借以表示这一声调略高于或低于其前后的音。下面是对声调的简单描述:

1:降调,长音。从中高开始。

3:高调,短音,当突出这一发音时,有轻微的上扬。

4:从中高开始微降,之后快速上升。当不单独或突出发音时,声调只升不降。

5:该声调由符号ˇ表示,这表示一个短音,在有些情况下,突出其发音时,有一个急速的喉塞音结尾。当一个词位于两个其他的词之间时,才会有这一声调类型。当读重音时,有些词读高音(类似3调型);在其他情况下则读低音,例如:5kxǎl,渴了;5tǎz,鞑子。

三、儿童谜语及儿歌

(一)定义

经过对民歌和儿歌的大致概说、对其采集方法作了较长的介绍之后,下面我要对本文的主题“儿童谜语及儿歌”进行界定,并对其将要涉及的内容做一个说明。儿童谜语及儿歌并不容易界定,因为一般按照个人印象和感觉这类非常主观的标准,许多样本同样可以归入童谣之中。然而,我们必须找到一些标准,以便将很明显是童谣的作品跟谜语及儿歌区别开来。

1.其中的一个标准就是:具有类似的诗句结构和押韵系统。尽管这一标准有助于将儿歌跟其他类型的歌谣区别开来,在其他标准之外有一定价值,但这一标准仍然是十分主观的。实际上,我们发现,许多在民歌(folksong)和歌谣(song)名义下采集到的韵语,在其他地方,与之极其类似的异文则被归为儿歌或童谣(children’s rhymes)。例如,非常流行的“月亮爷,亮铛铛”和“月亮走,我也走”(刊于《歌谣周刊》),有时被称作“歌谣”,有些地方又称为“儿歌”。

2.第二个标准是:文本必须真正由孩子们传唱。当我们亲自到孩子们中间去调查的时候,这一标准很有用。可是,仍然有许多文本可能会被认为并非真正的儿歌。在前面提到的《梅县童歌》中就有这样的例子。按照评论者张清水的观点,“童谣”这一名称并不十分合适,因为许多简单的“俗语”“谜语”也出现在真正的童谣之中。之所以会产生这样的问题,是因为孩子们从来不会认可专家们提出的所谓真正童谣的基本标准。原因很简单,只是我们要记住一点,即孩子们会随意选取身边的谚语或歌谣用之于儿歌。徐芳所记诵的韵语(载《歌谣》二卷一期第4页)就是一个很好的例子:

一抓金儿,

二抓银儿,

三不笑,

四好人儿。(9)此处司礼义征引有误,原文第四句为“是好人儿”,见徐芳,《儿歌的唱法》,《歌谣》二卷一期,第4页.——校注

这首儿歌的另外一首异文亦见于夏白龙专书72页第4首,和杨堃的专著《中国儿童生活之民俗学研究》(LaViedel’enfantenChine, étudedeFolklore,L’ami,1939)。这首儿歌的前两行也是大同地区婚仪中的用语。在当地的婚仪中,新郎要表演一个抓钱的仪式。“抓金”“抓银”两种表达自有其字面意义,可是夏白龙的翻译却是“人第一次抓……”,这是按照韵语传唱时的具体语境意译的。(10)夏白龙在其所著第72页解释说:“孩子交叉两腿,一人刮其膝盖,且孩子不能笑。”在此,我们看到,这首儿歌被用来逗孩子玩。在此过程中,儿歌开始有了完全不同的意思,而不再是我在《山西大同县南婚俗及有关方言》一文中所引述的文本“一抓金,一抓银,一抓元宝顶了门”(Folkl. Stud. III,1,p.101)的意义了。另一个例子是那组“塞北儿歌”(《歌谣》二卷二十期第6页)中的一首童谣:

哭上走,

笑上来,

三天领上

小女婿来。

这首韵语是在新娘出嫁离家时唱的。我知道在大同和浑源等城里这首韵语有多个异文,不过仅仅是成人口中的俗语,从来都不是一首特别的儿歌。(11)对比《山西大同县南婚俗及有关方言》一文(Folkl. Stud. III,1,p. 116-117)。这样,仅仅依据这一条标准也不能做出独立的判断,而应该结合其他的标准一起做出适当的鉴别。婚庆场合,在两个新人面前要唱许多的赞歌韵语,两个新人或轮流或独自要重复这些赞歌韵语。这样,许多孩子便自然记熟了这些赞歌韵语。然而,它们并不能算是典型的儿歌,因为它们不是全然地为了孩子们的娱乐的。在婚庆的嬉闹中,我不是非常具体地知道孩子们的特殊作用。就我所知的婚庆仪式中,上面的韵语中没有一首是真正的儿歌。实际上,在我的采集中,孩子们从未给我唱起过那些婚礼上的赞歌或韵语,尽管孩子们可以自由进出和参加婚庆中的嬉闹戏耍。(12)尽管闹新房时的一些韵语与真正的儿歌有相似的地方,夏白龙在其所著第62页还是讲到了两者的一个区别:“最重要的主题之一是婚礼。在婚礼中,正是一对新人,不论夸赞他们还是开他们的玩笑,始终占据着首要位置。婚礼的仪仗,新人的美貌,仪式中新人的情绪,双方父母的悲喜,所有这些都可以被精细地描绘。当然,描绘之中也通常允许开玩笑:人们可以时而温和地开新人的玩笑,可以时而粗俗地嘲弄他们。正是粗俗之处使人想到这是在闹新房。”只有马庄的李典在1941年12月14日提供的一首与婚礼上的韵语似有关联:

爬的会爬啦

走的会走啦

肚里疙里疙瘩

又有啦

这一首极像在我关于当地婚仪的论文(Folkl.Stud. III,2,p.86)中所引的一首韵语的异文:“有的已经会四面爬了,另外几个能走了;可是在我肚子里,我又感到硬硬的,恐怕一定又有了。”这首好像是孩子们记住的婚礼仪式中的韵语,不能被看作是一首儿歌或儿歌的另类。此外,有关谜语的一点是,在婚庆仪式中的谜语,其内容跟典型的儿童韵语完全不同。我们可以对比一下两类韵语从而做出判断。下面这则谜语可以视为婚庆仪式中极其典型的一类:

一物生来

三寸长

一端有毛

一端光

进去干干净净

出来连水带浆

(胡家窑子头,杨富林— 41.6.3)

(谜底:牙刷。这在“耍小媳妇儿”或“闹新房”时常说。)(对比:F.S.III,2,p.77以降)

3.第三个我所依赖的标准,至少对我所调查地区的儿歌来说,是韵语传诵的方式。在徐芳的论文《唱儿歌的方法》(载《歌谣》二卷一期第1页)中,曾经提及儿歌的唱诵有其“特殊之处”。可是,文中并没有对儿歌唱诵的方式作详细的描述。另外,在《歌谣周刊》所刊载的所有歌谣中,基本都未配乐谱,甚或这些歌谣是能唱的乐曲的一点点提示也没有。我所采集的儿歌,从来不是唱出来的,而是用一种特殊的节奏方式背诵出来的。

4.最后,在本文中我也采用了一些被孩子们称作“笑话儿”或“传话儿”的例子,我认为这些完全适合归入儿童韵语这一大类。同时,这些韵语用一种特殊的节奏方式传诵,它们的结构形式也跟所谓典型的“童歌”标本大致相似。实际上,它们只是“为孩子们”和“由孩子们”制作的韵语。其一般的特点是其记诵时的节奏模式,明显的重音很好地标志了节奏韵律。运用这种节奏韵律,同样结构的句子都可以轻易地归入韵语一类。正是这种节奏和句式结构,使得在孩子们的头脑中并没有谜语和儿歌的明晰分界线,虽然有时我们非得要分出哪些是真正的谜语,哪些才是真正的儿歌。孩子们将这两类用一个名称,即“笑话儿”和“传话儿”。当让孩子们背诵他们所知道的儿歌时,他们总是将两类混同而不加区别。因此,本文中,我也将儿童谜语包括在内,并将之单独成节。

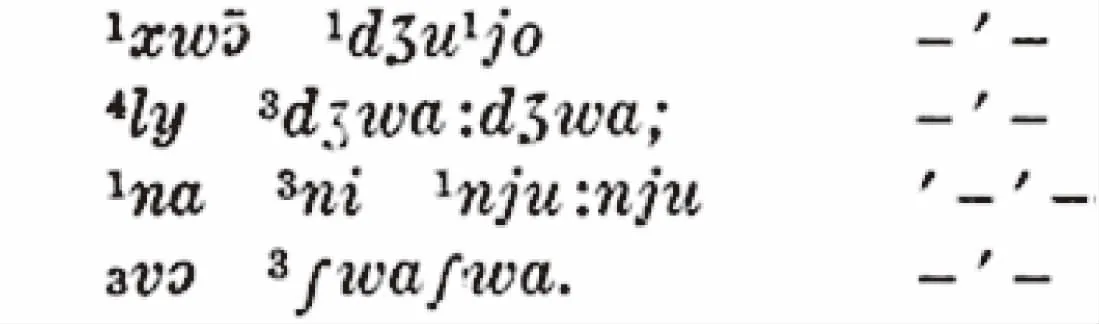

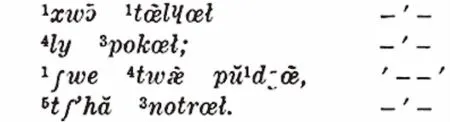

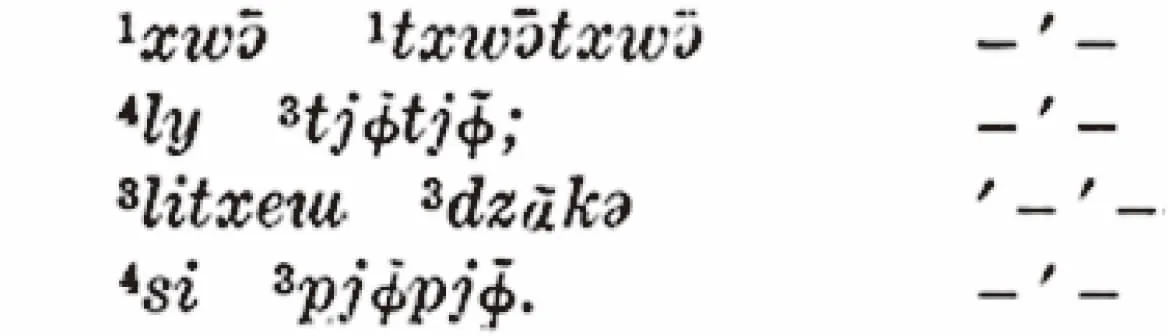

(二)儿歌中的节奏和用韵

1. 节奏

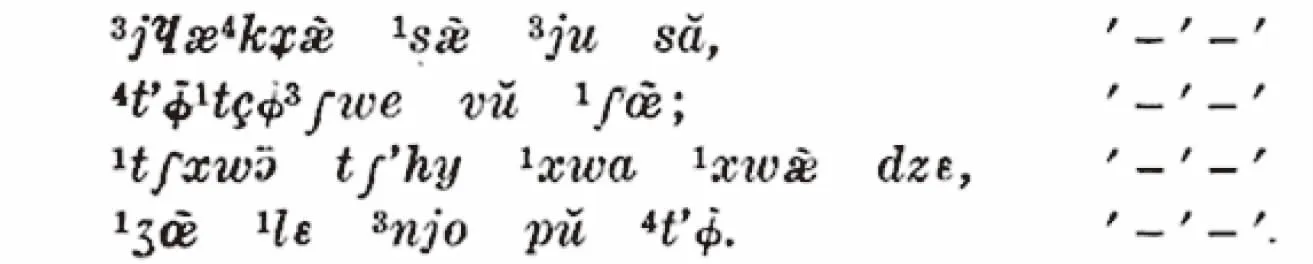

儿歌的节奏并不是建立在词的声调之上的,也跟音节的长度无关,仅仅跟句子中轻重音节的位置有关。在儿歌中,几乎每句都在有规律地重复相同的节奏,不过在一些情况下也会有些变化,对此我将在下文中做进一步说明。

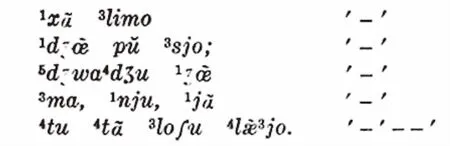

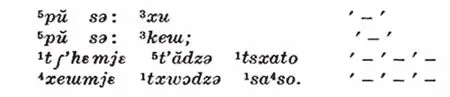

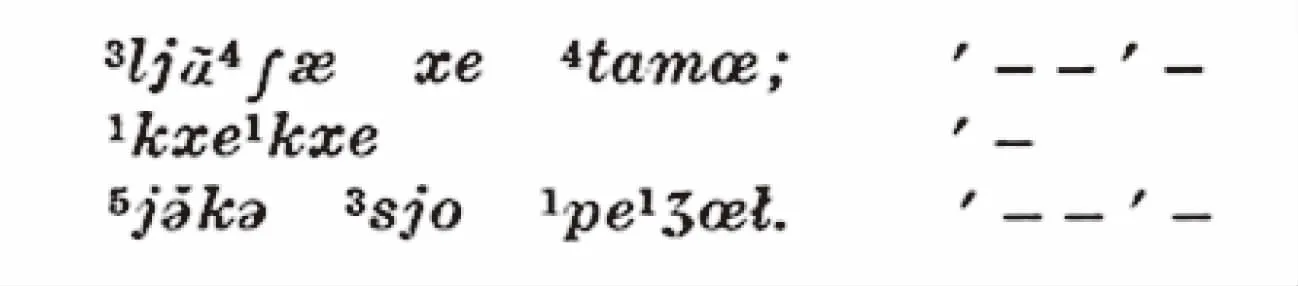

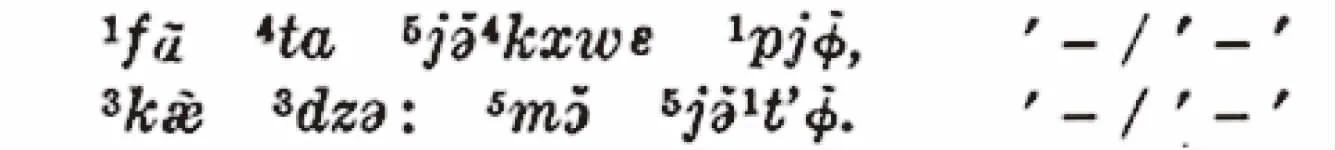

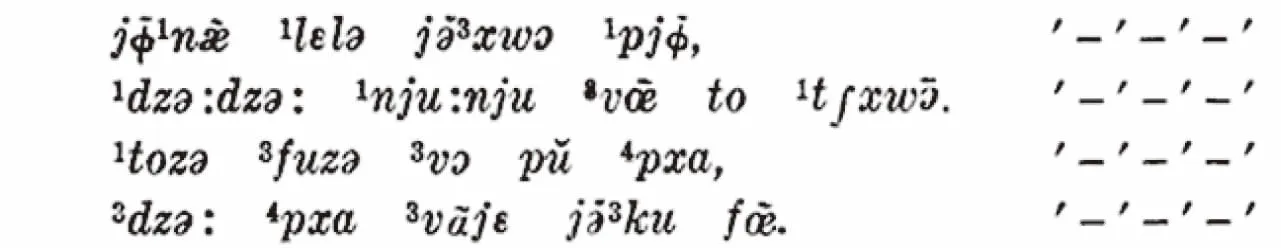

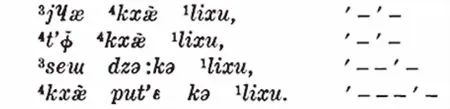

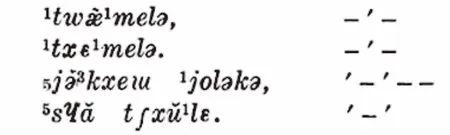

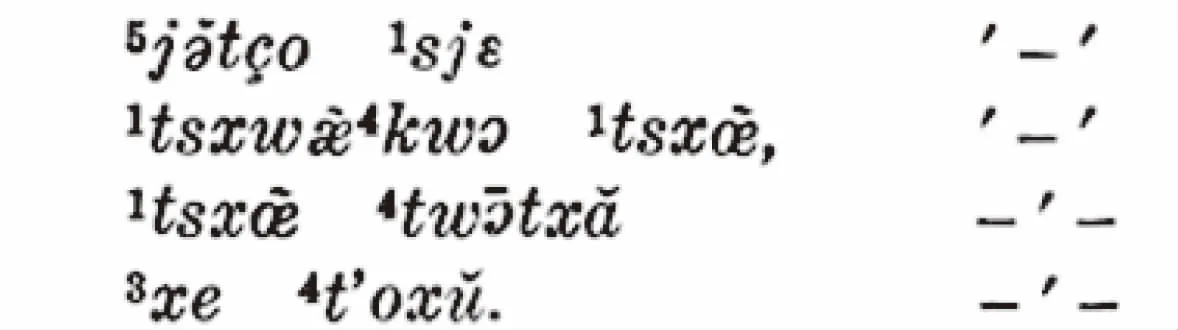

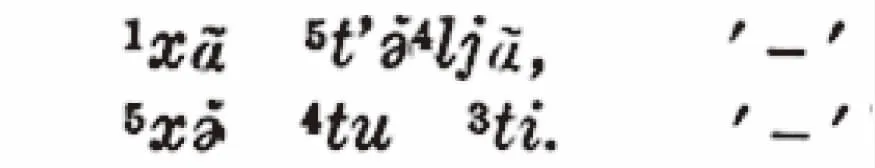

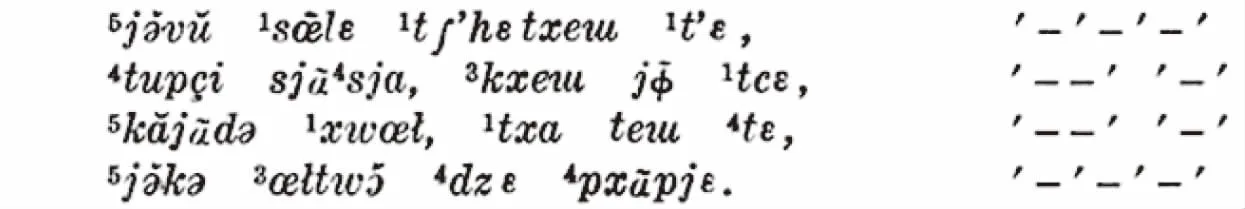

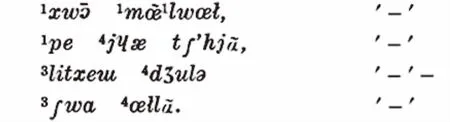

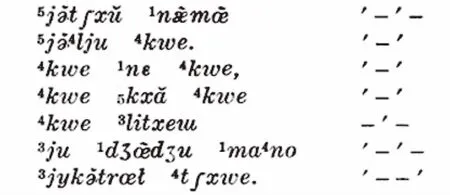

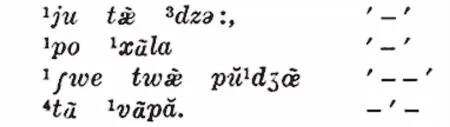

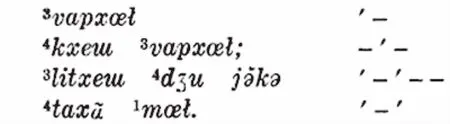

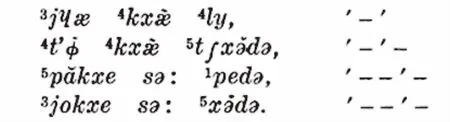

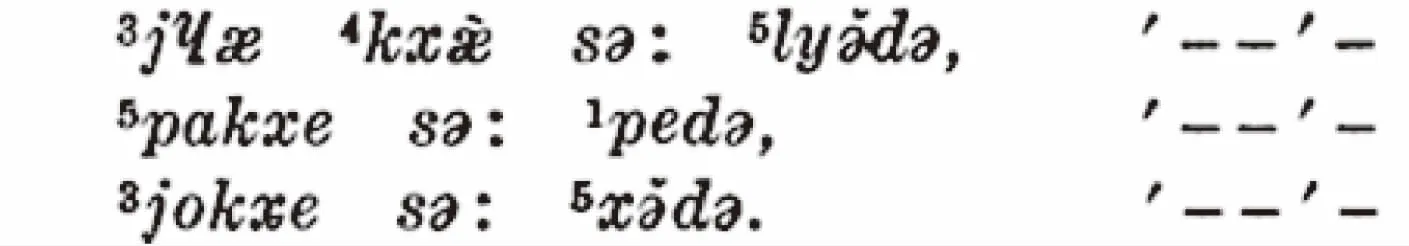

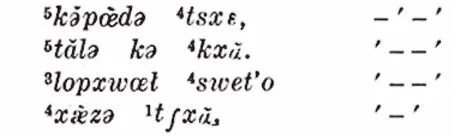

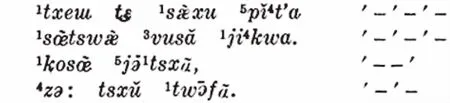

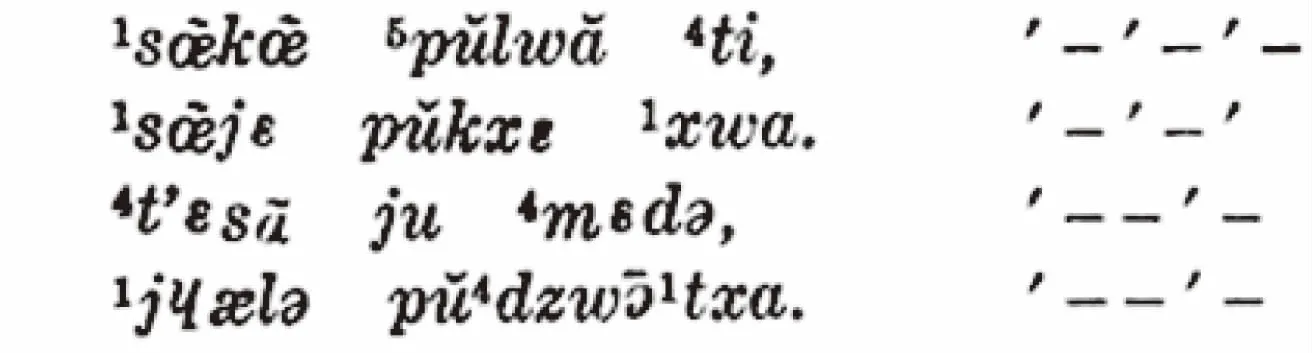

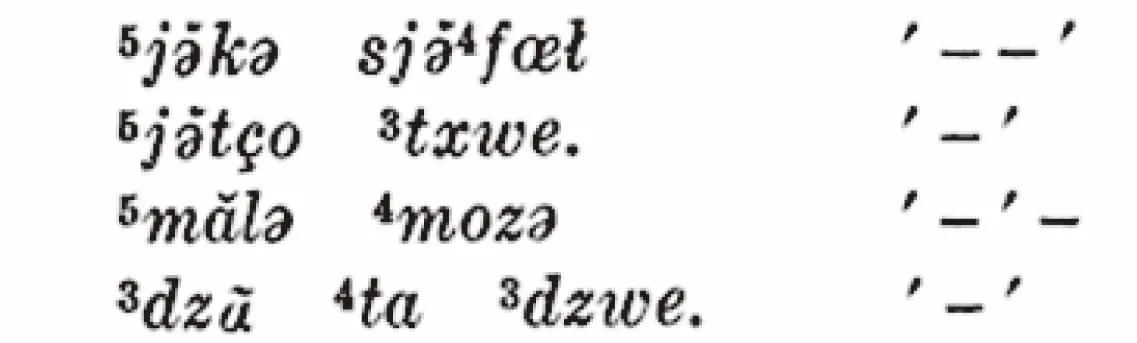

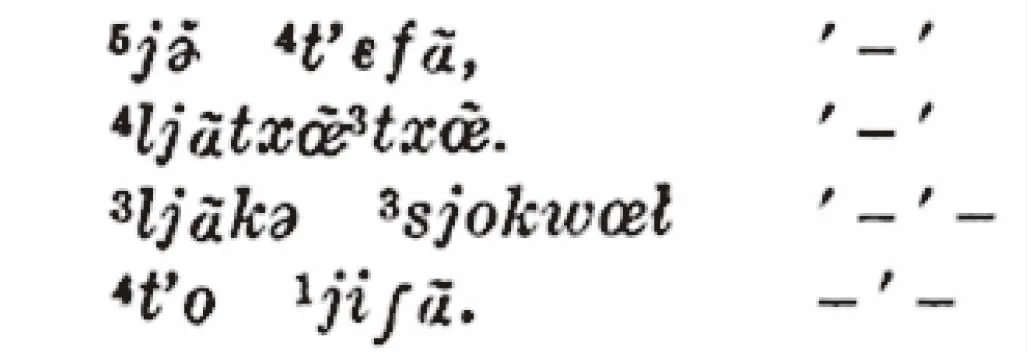

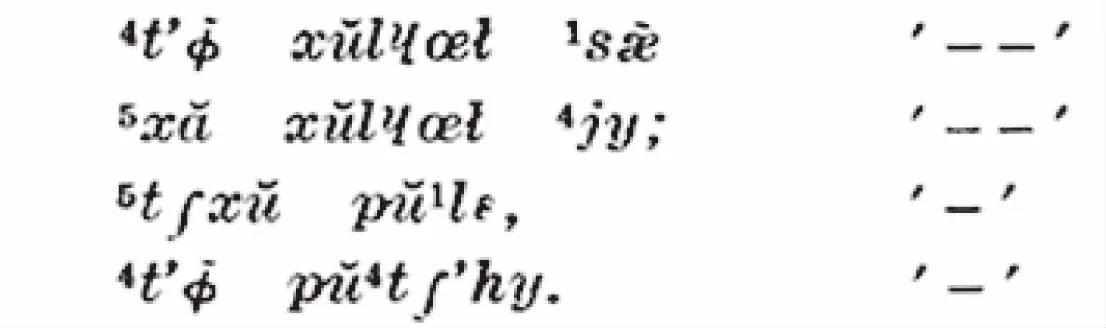

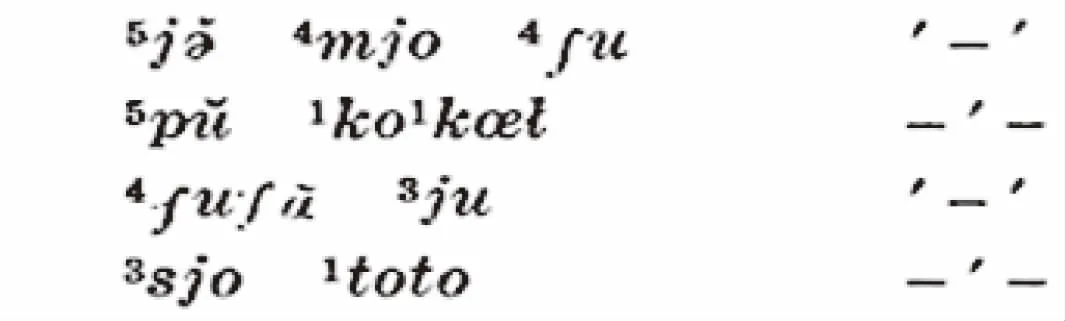

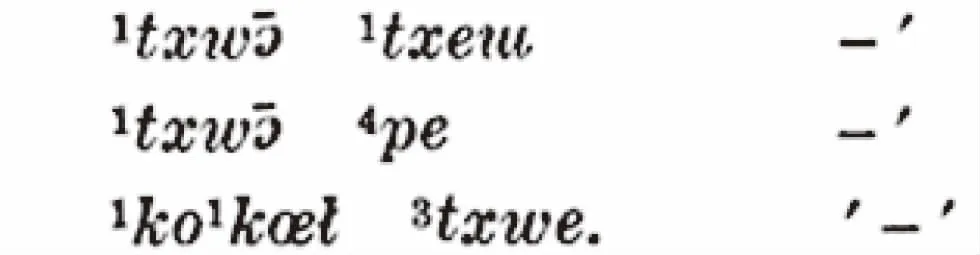

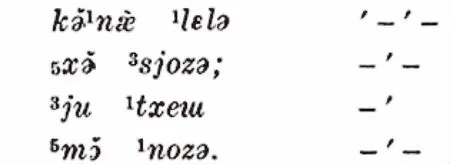

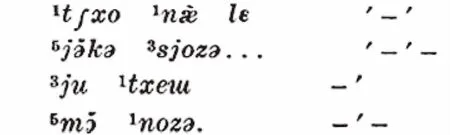

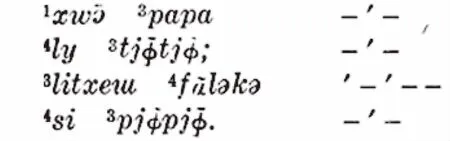

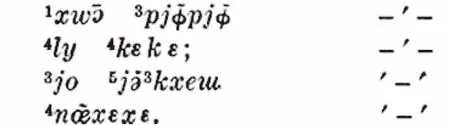

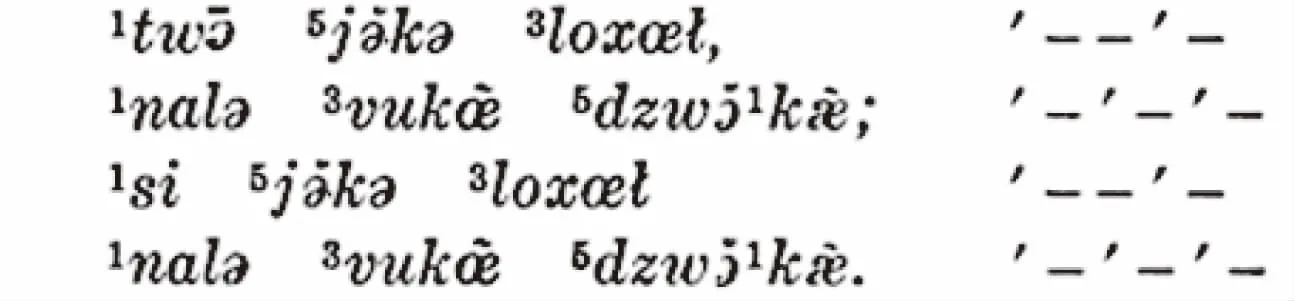

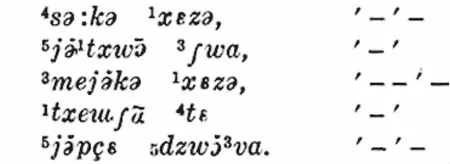

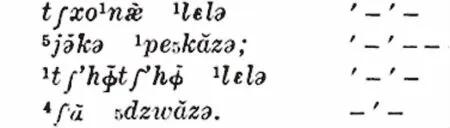

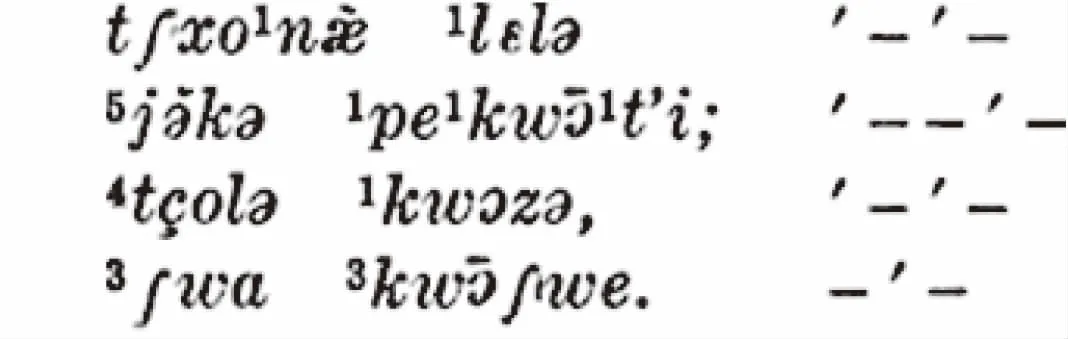

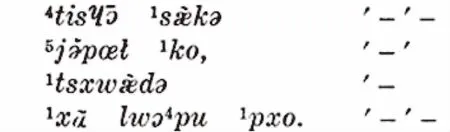

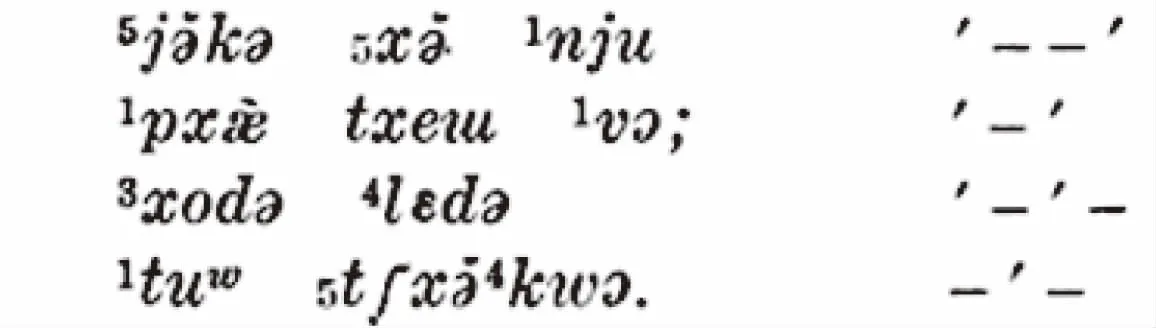

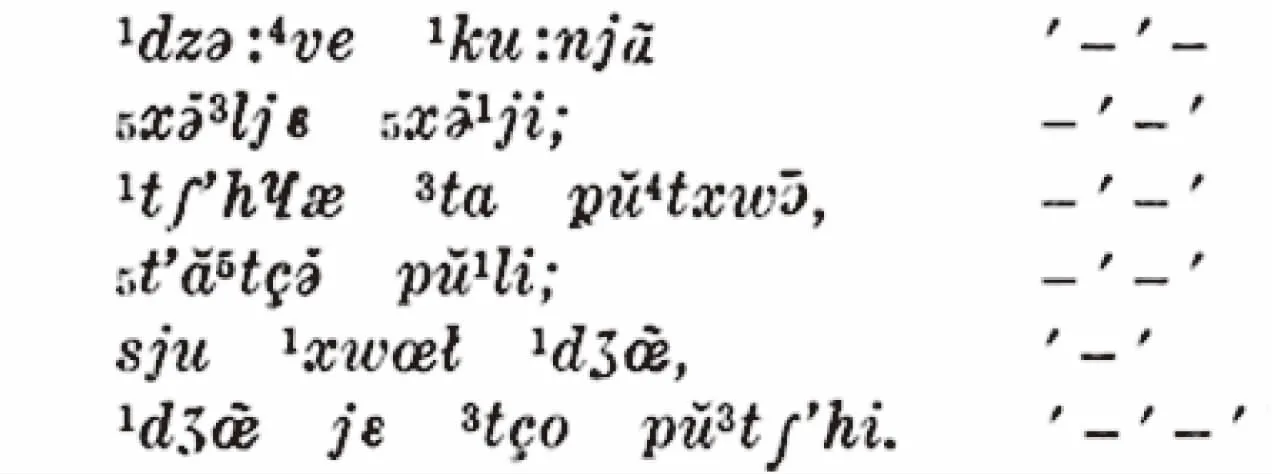

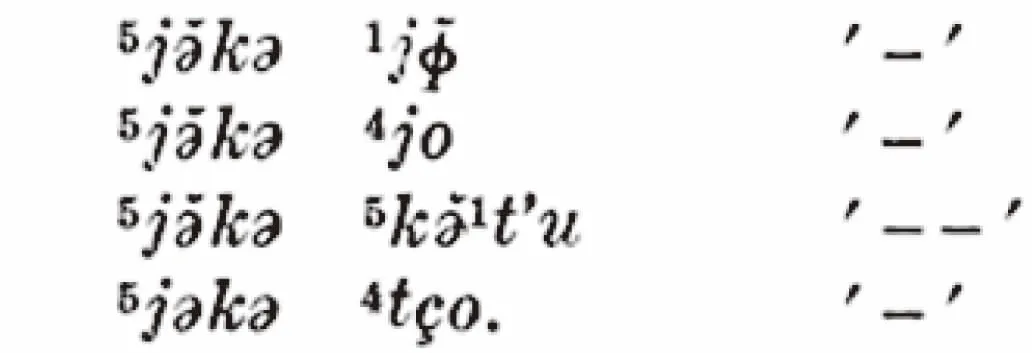

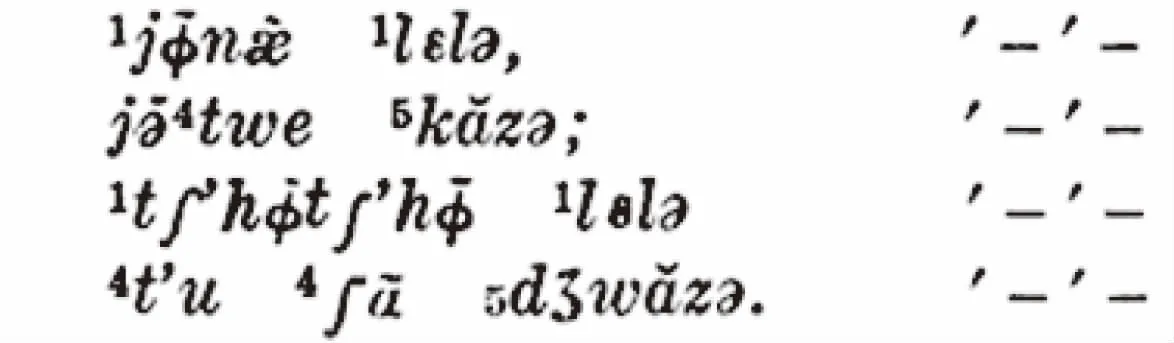

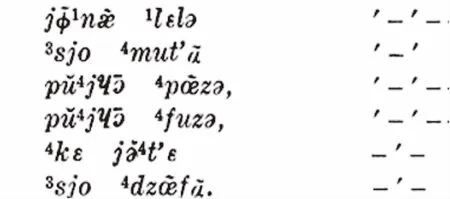

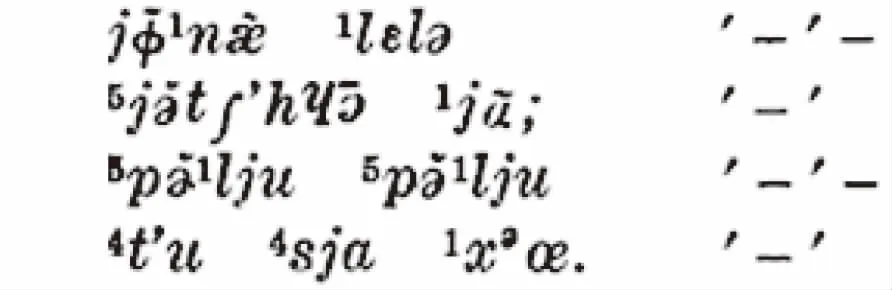

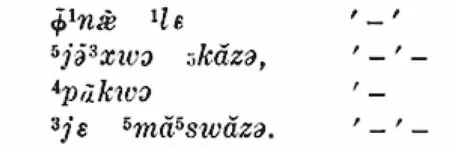

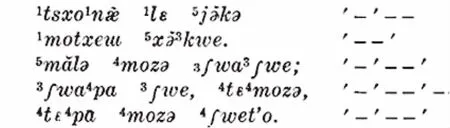

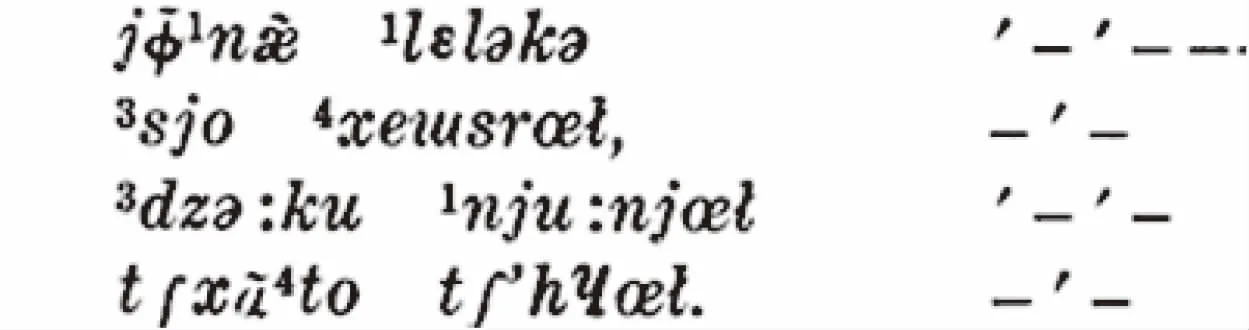

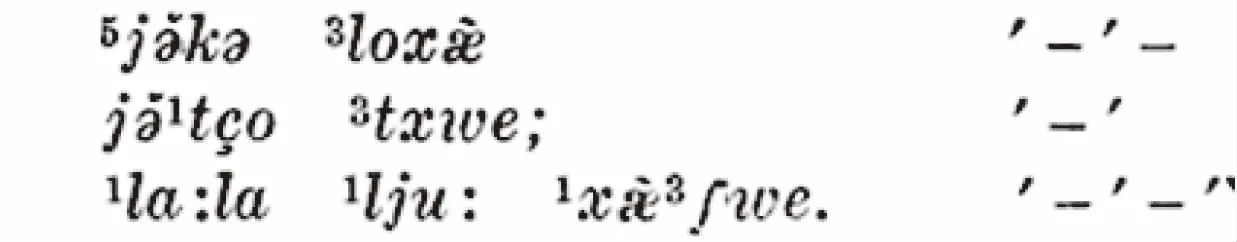

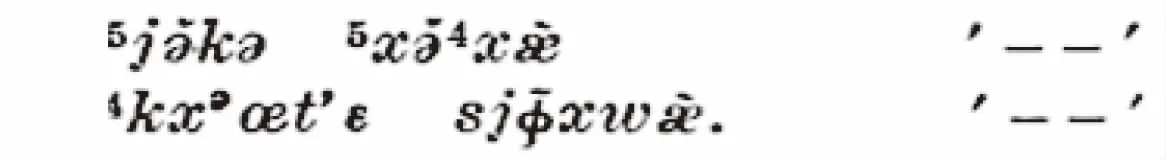

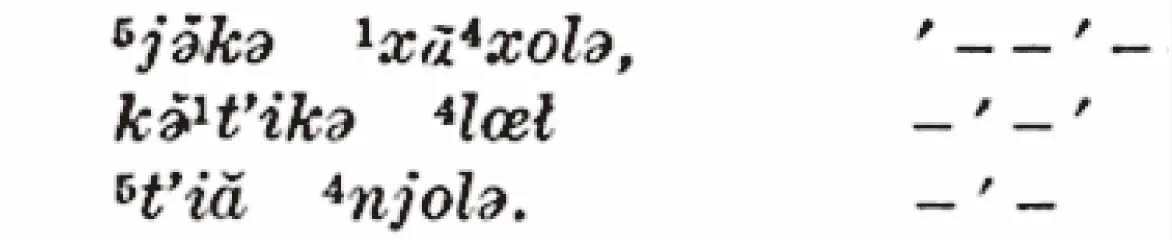

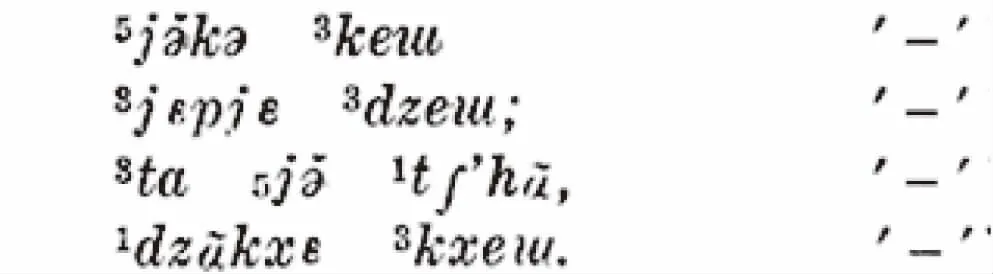

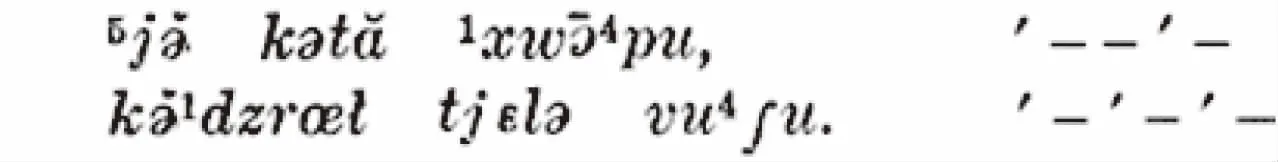

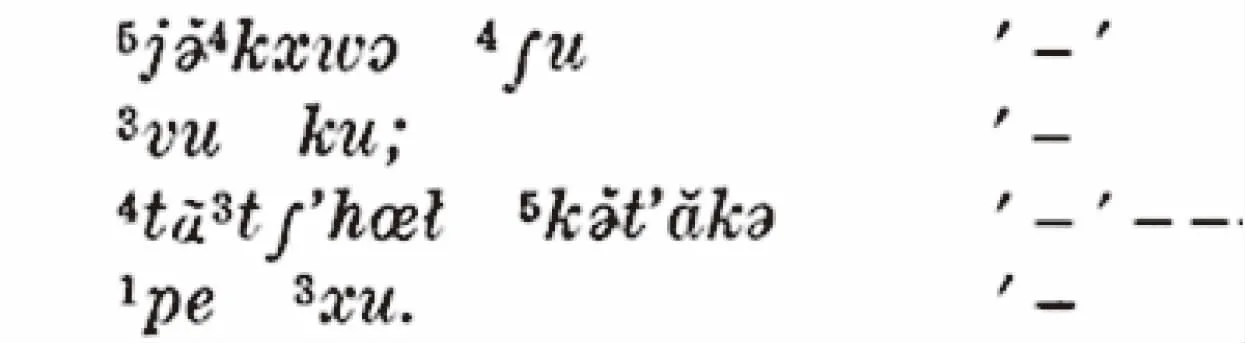

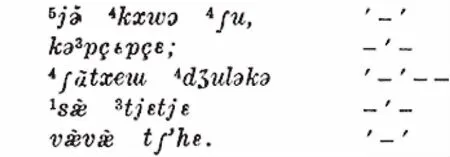

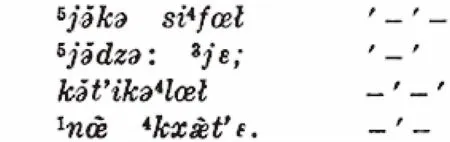

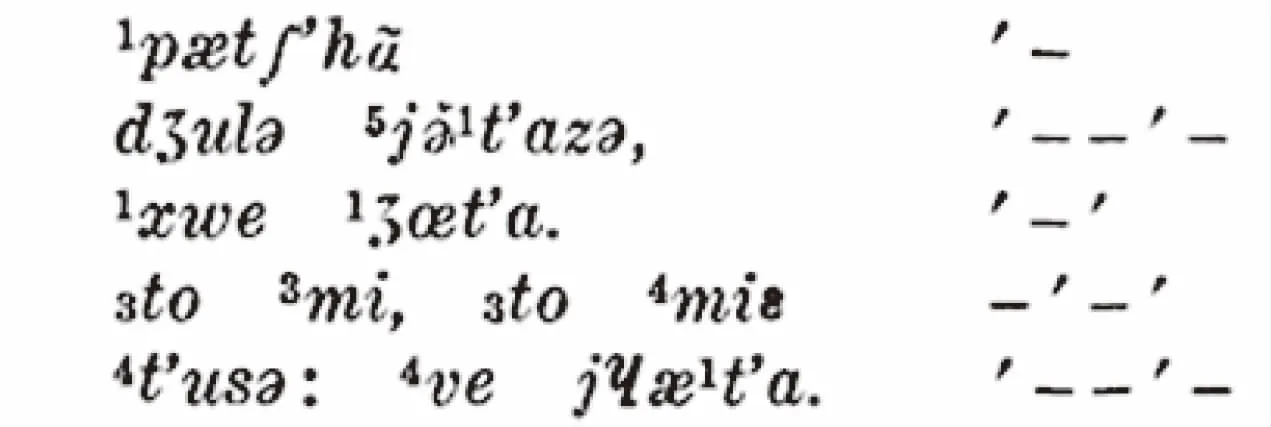

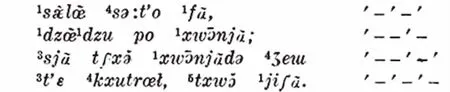

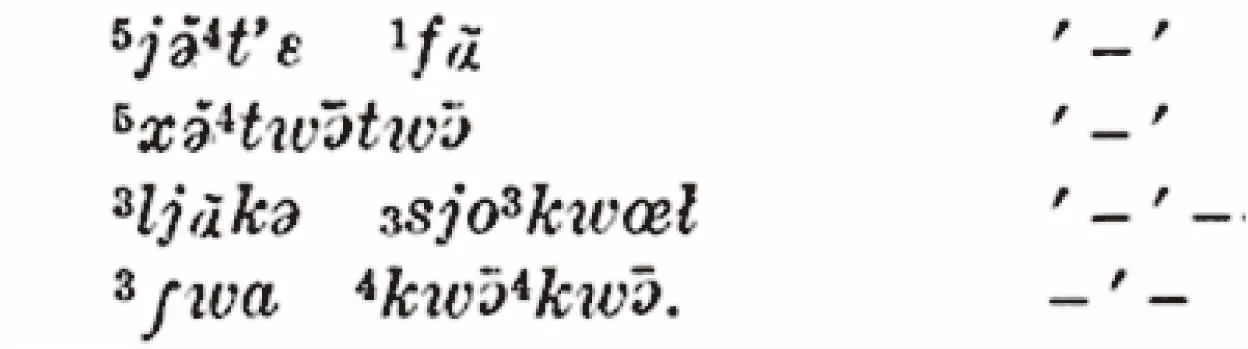

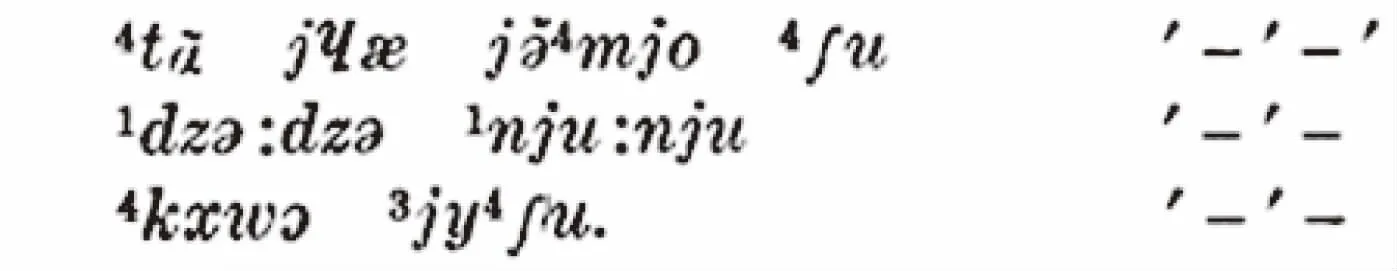

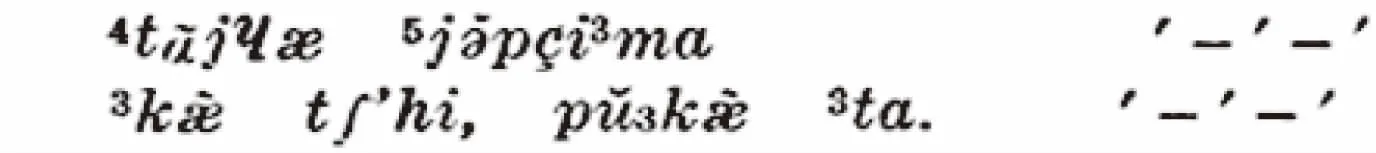

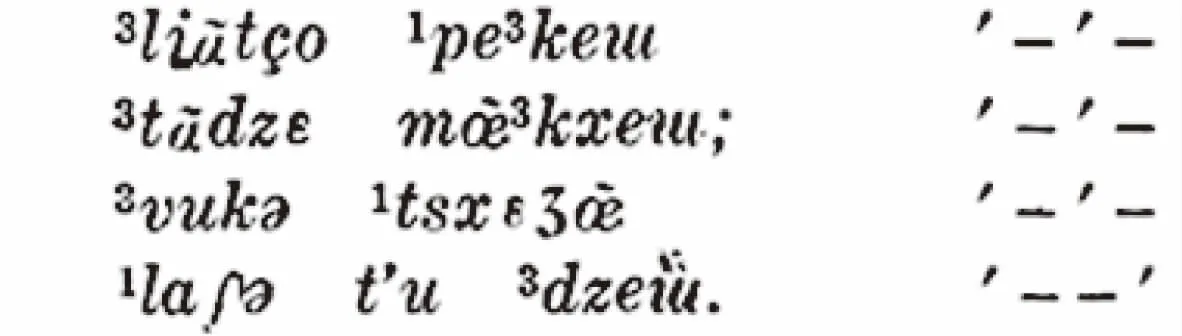

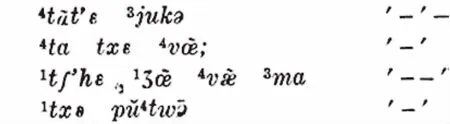

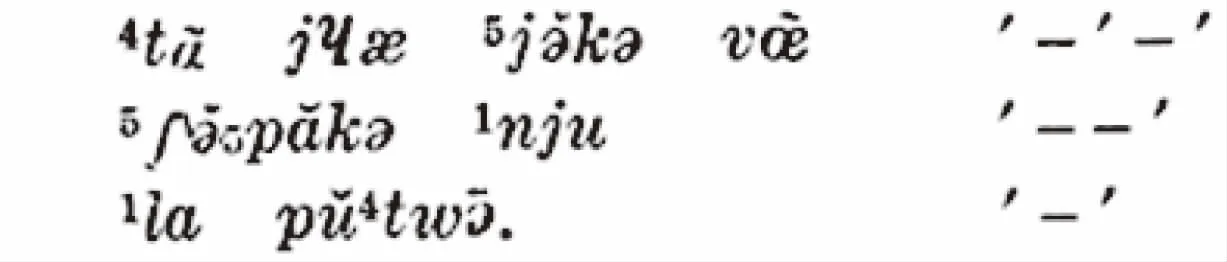

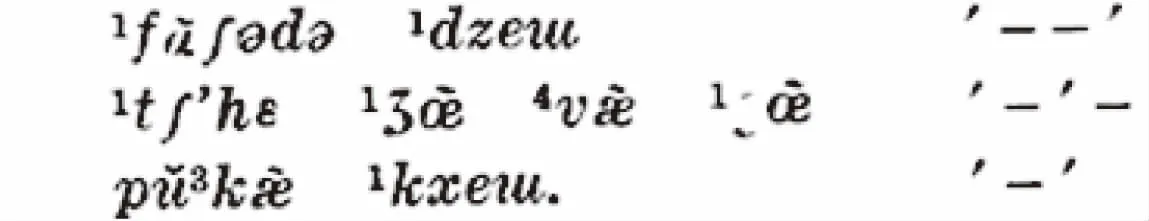

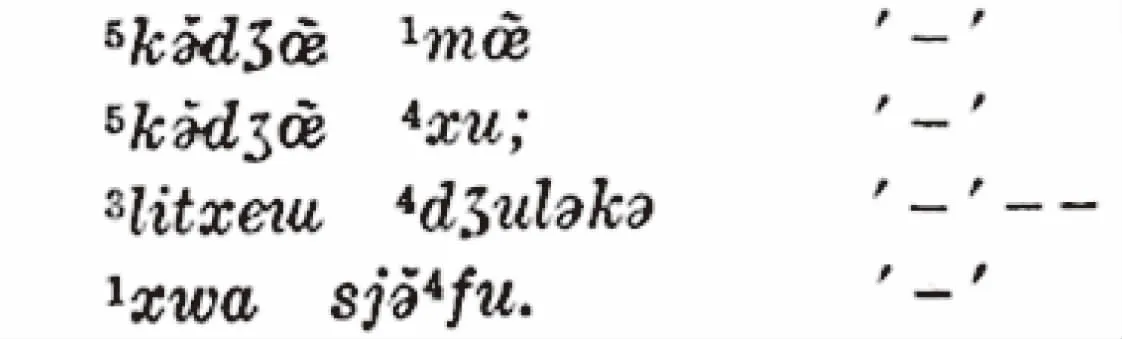

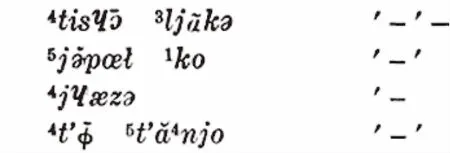

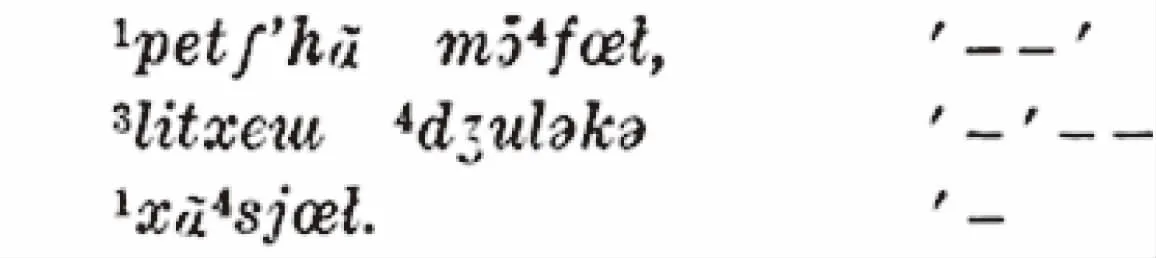

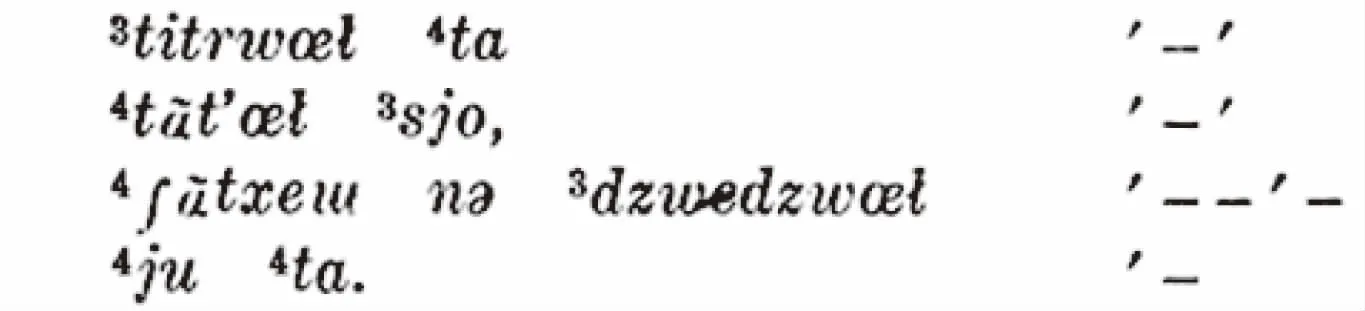

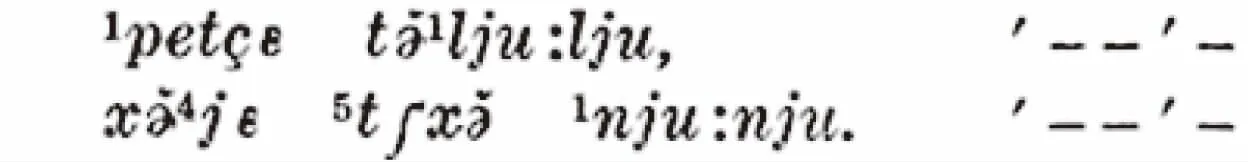

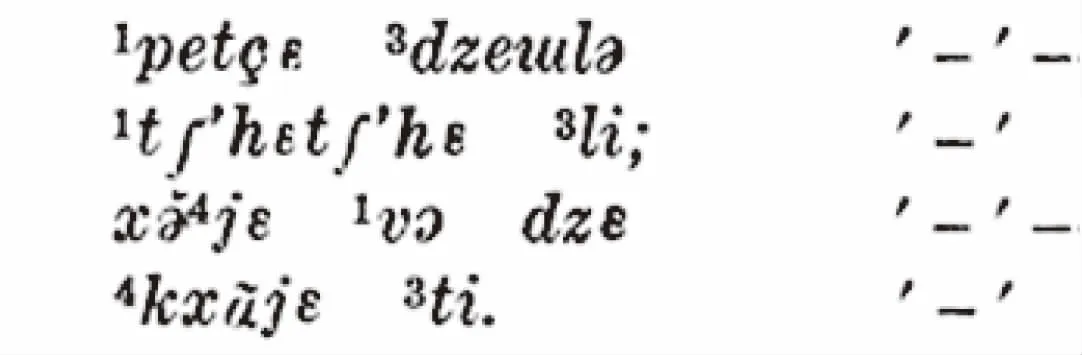

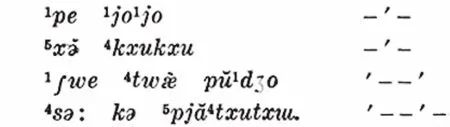

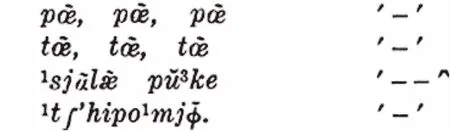

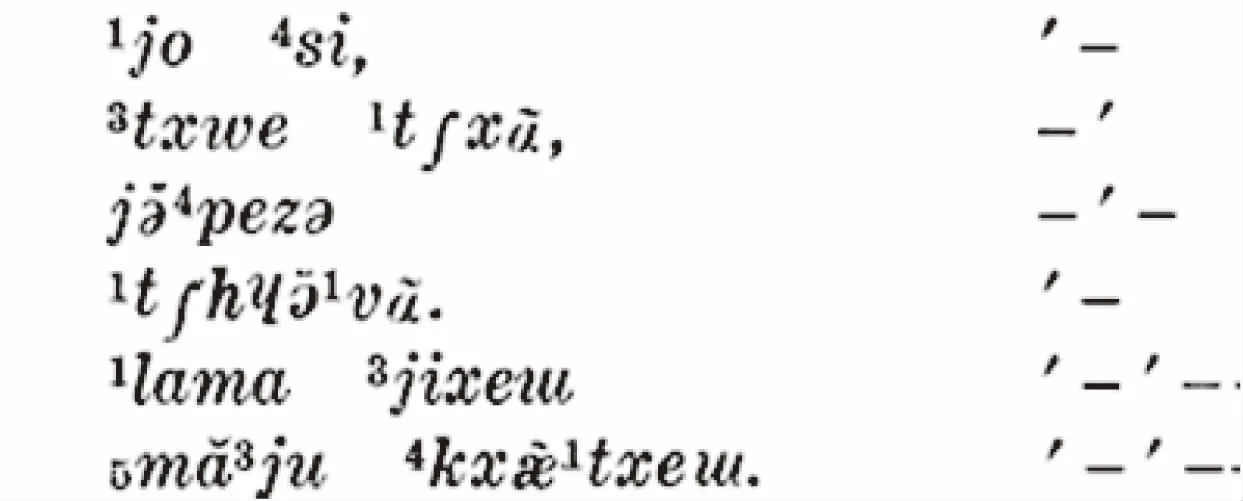

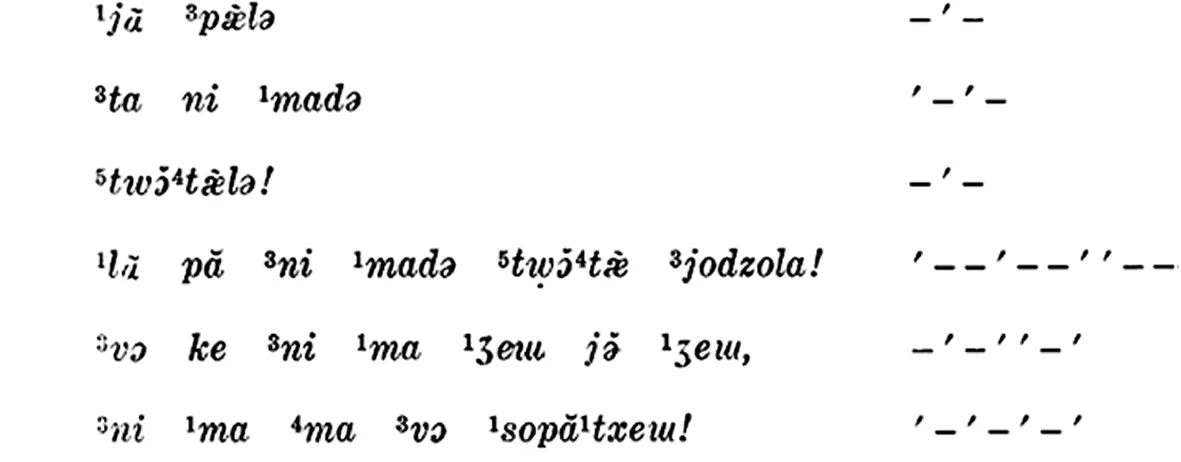

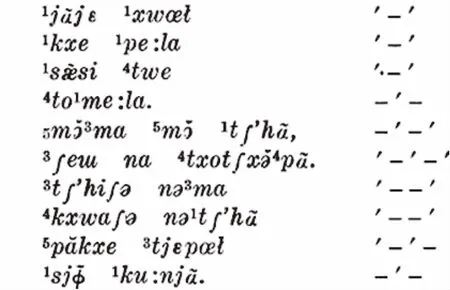

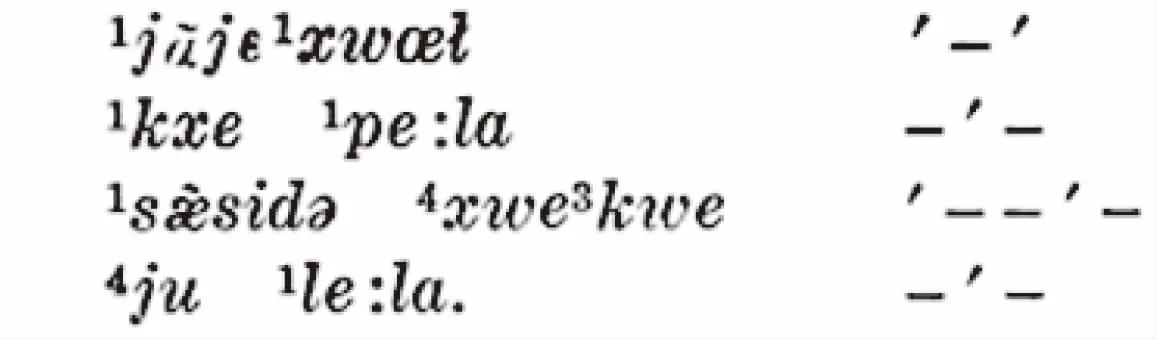

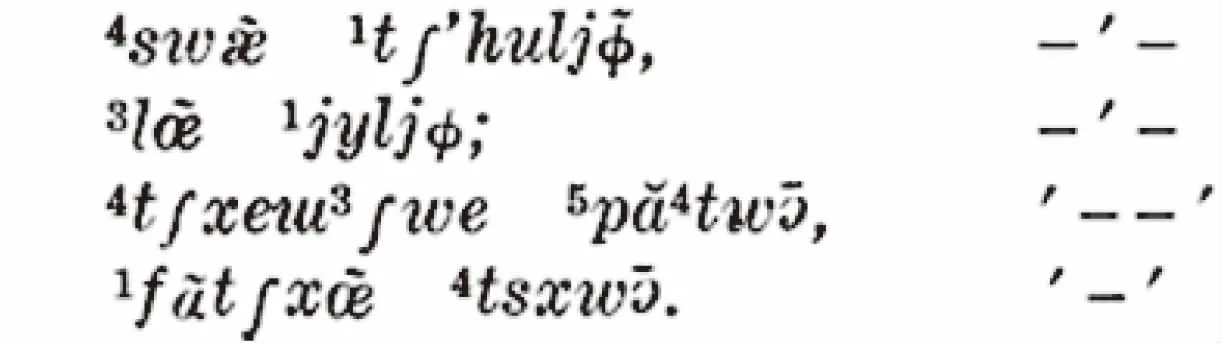

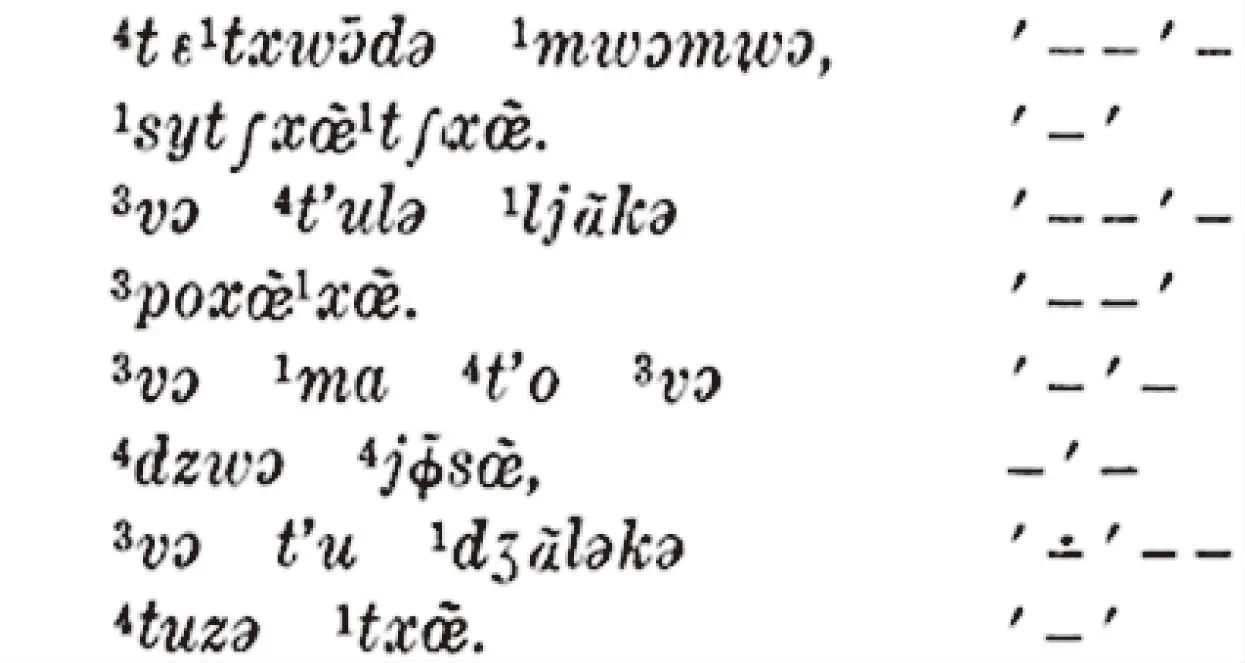

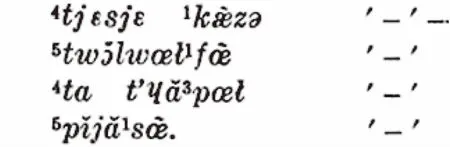

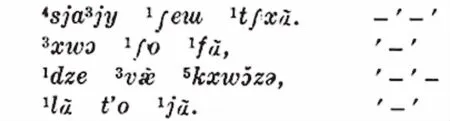

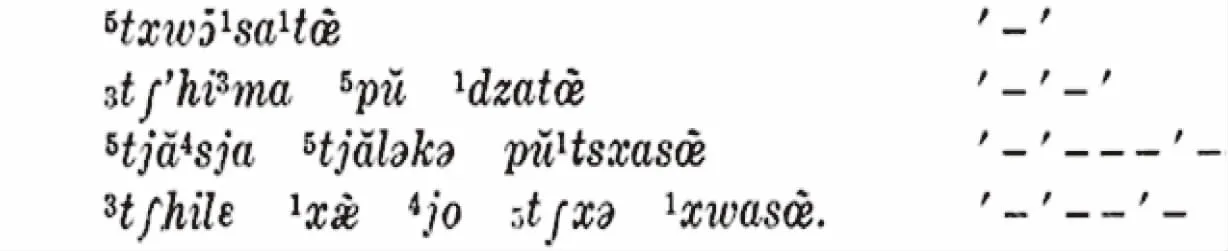

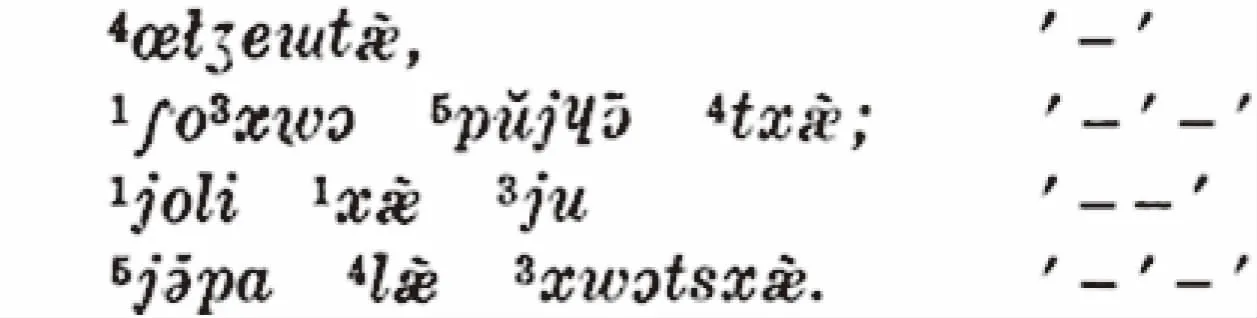

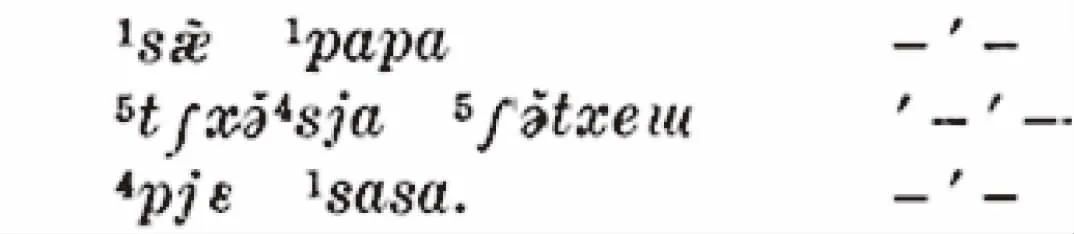

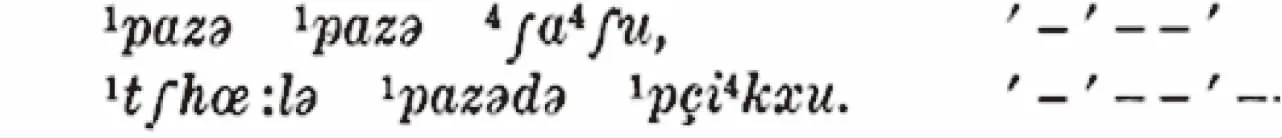

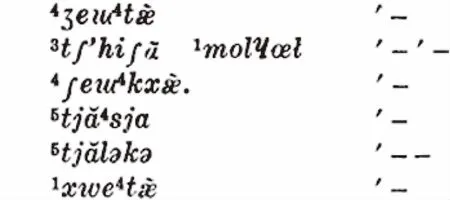

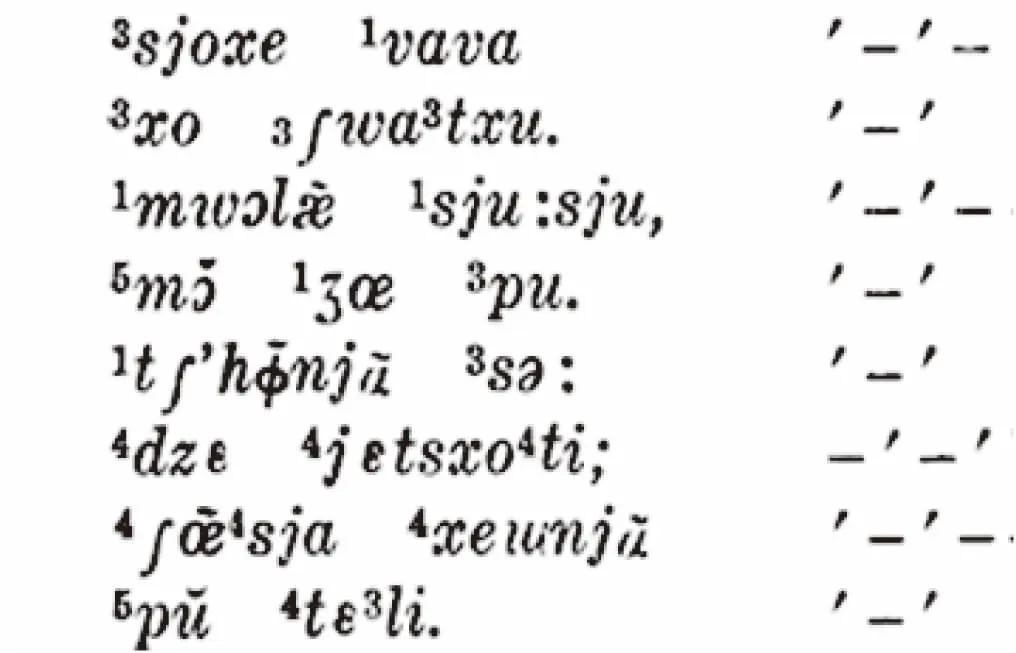

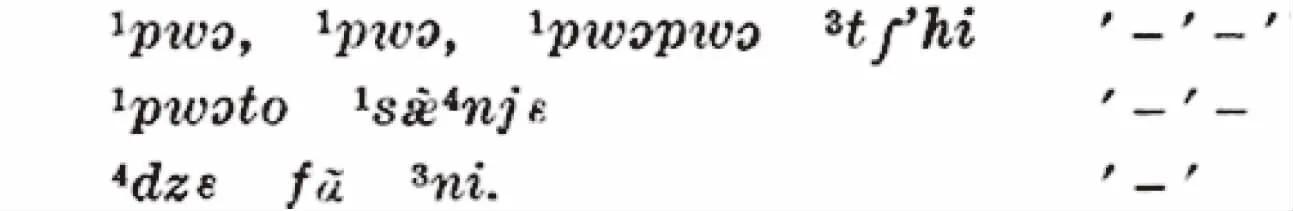

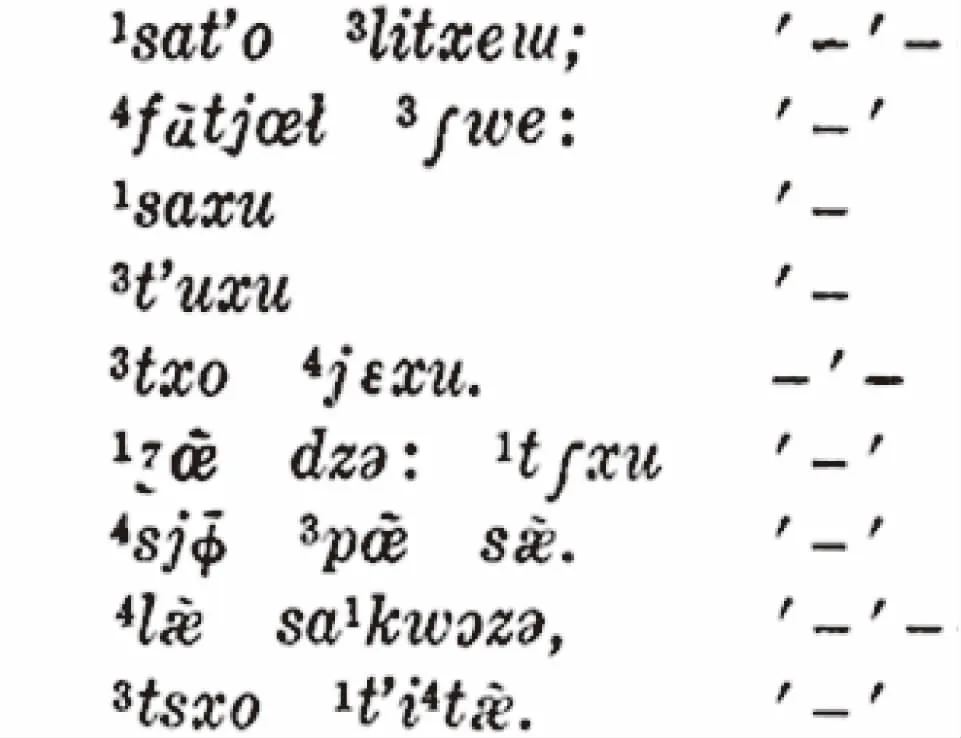

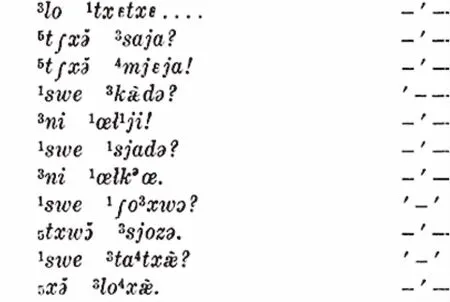

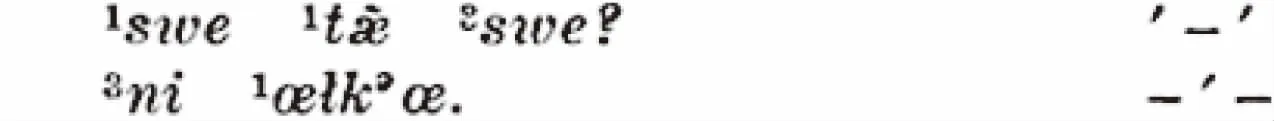

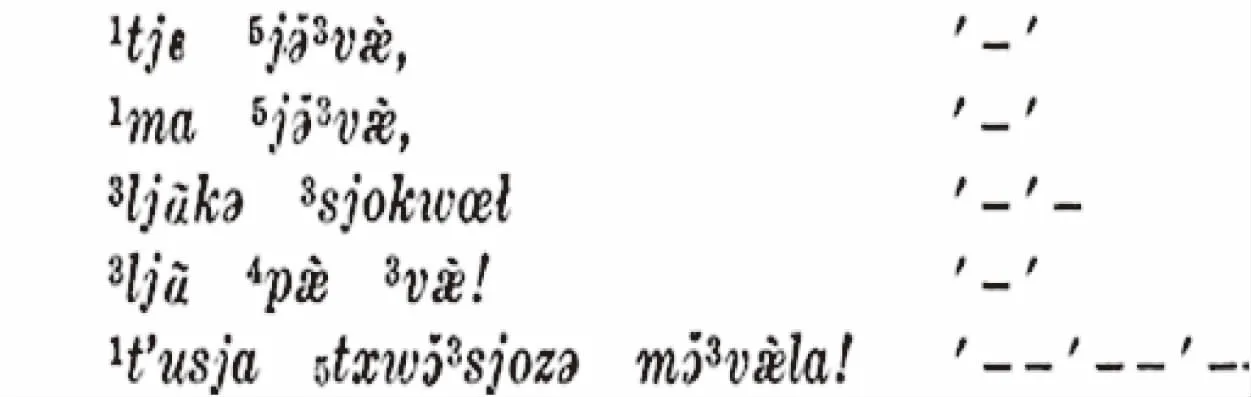

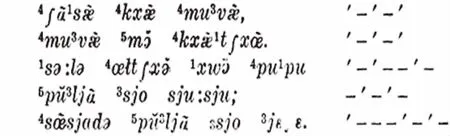

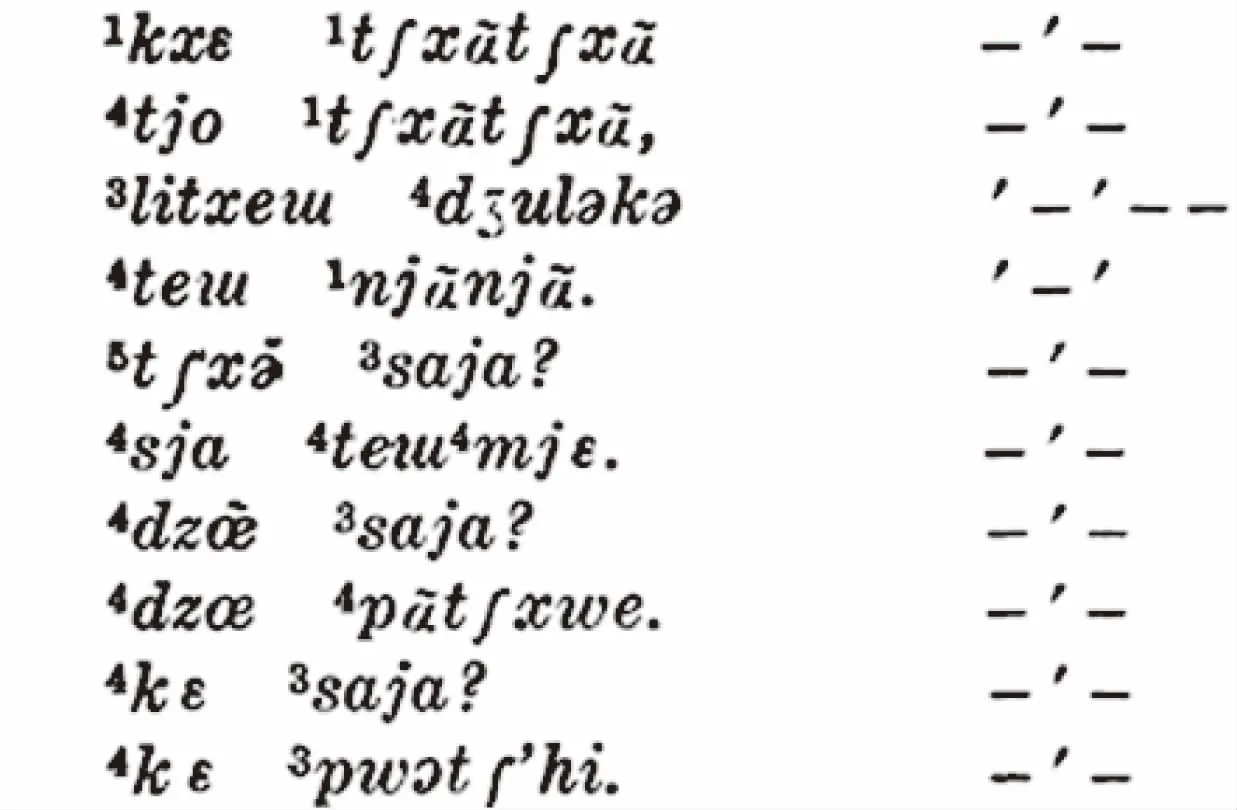

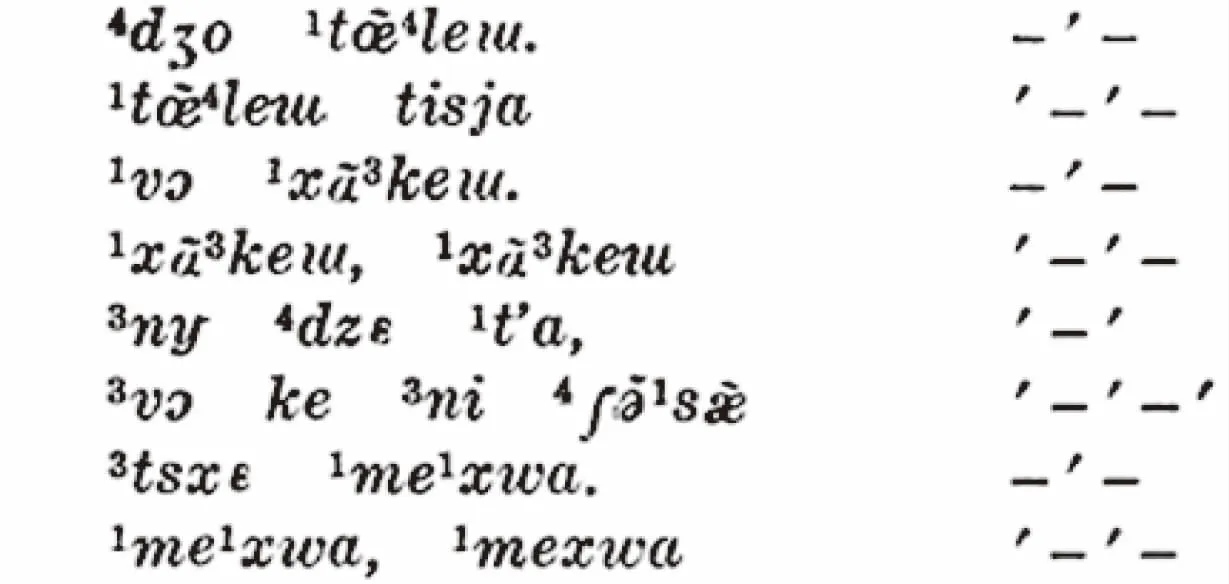

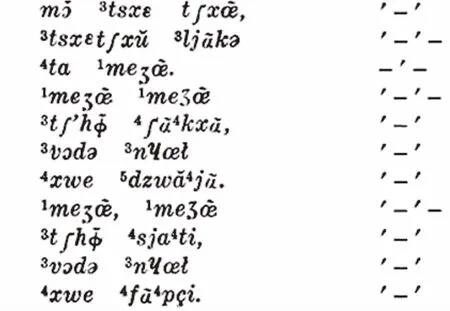

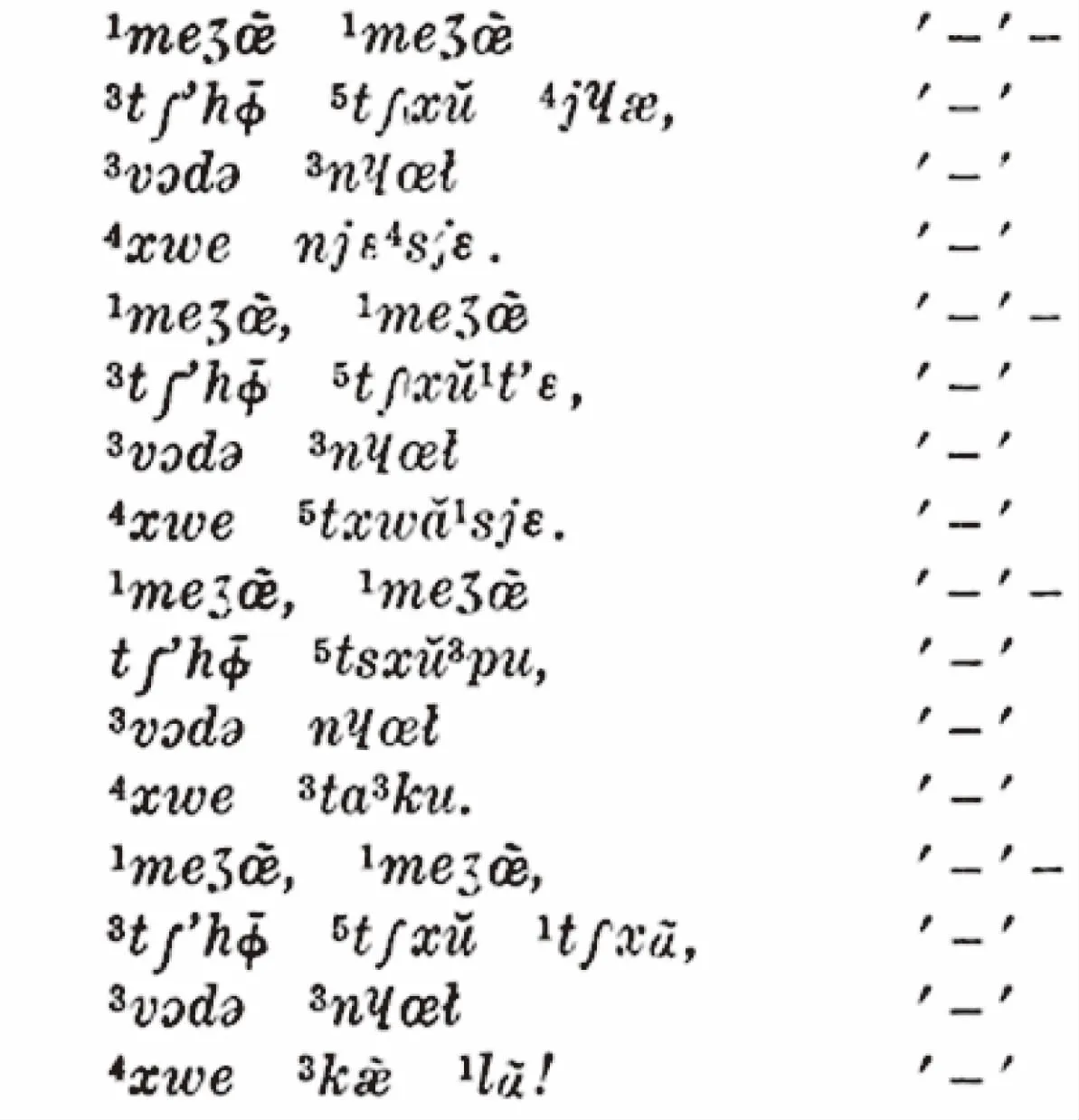

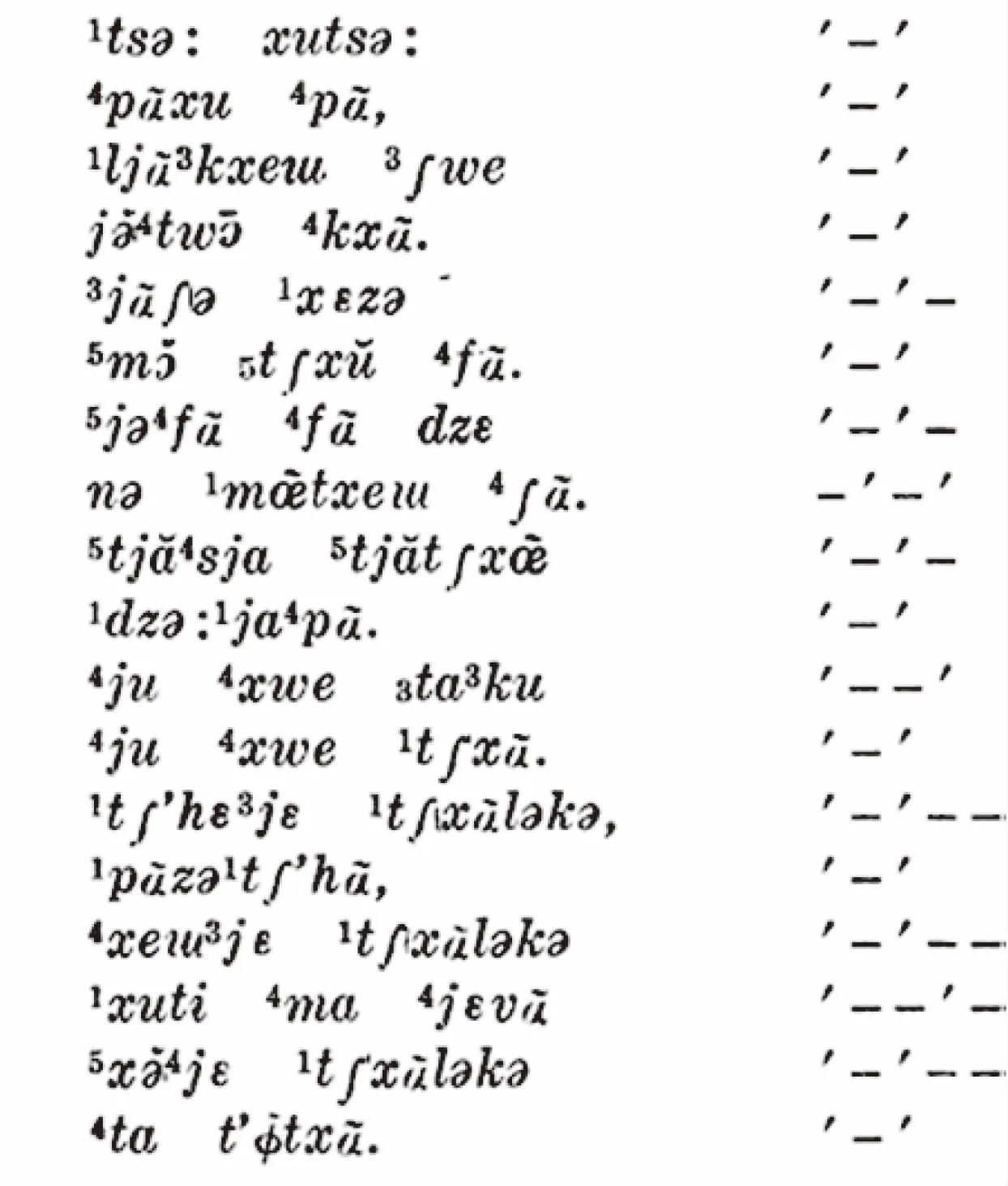

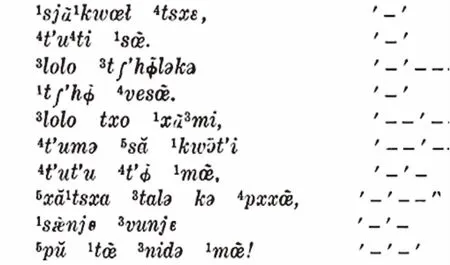

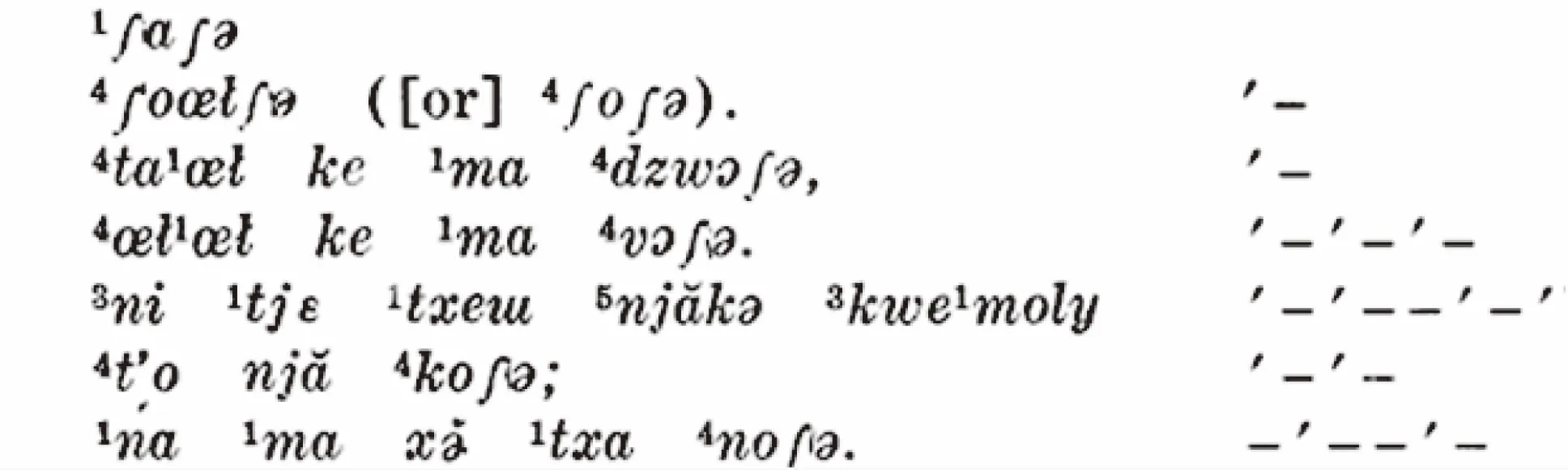

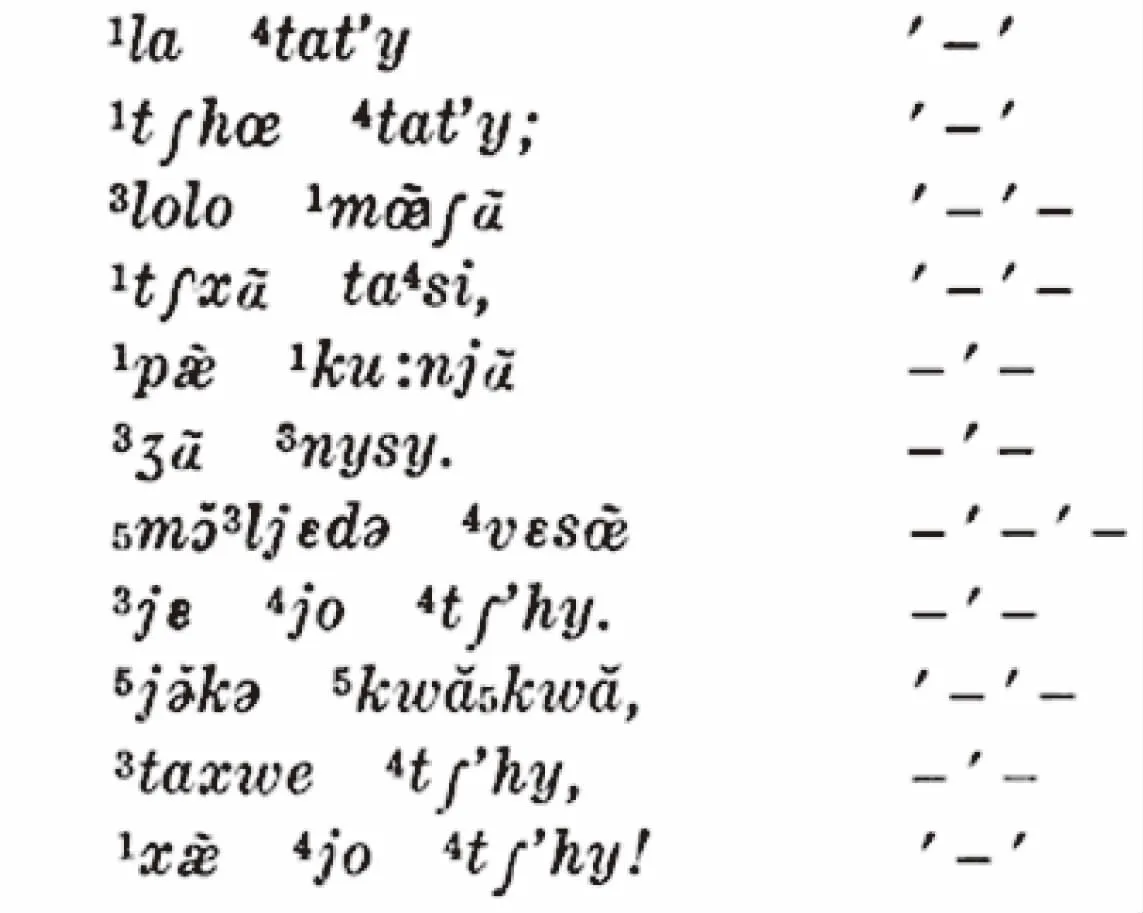

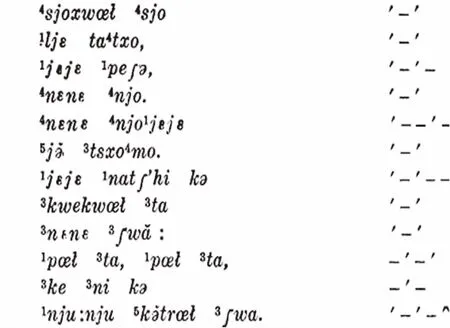

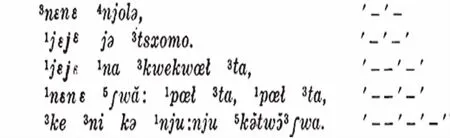

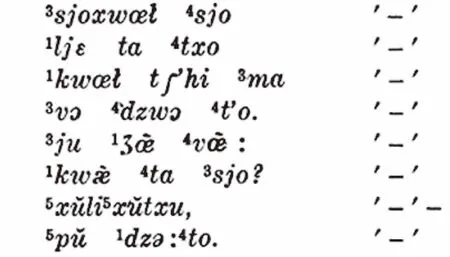

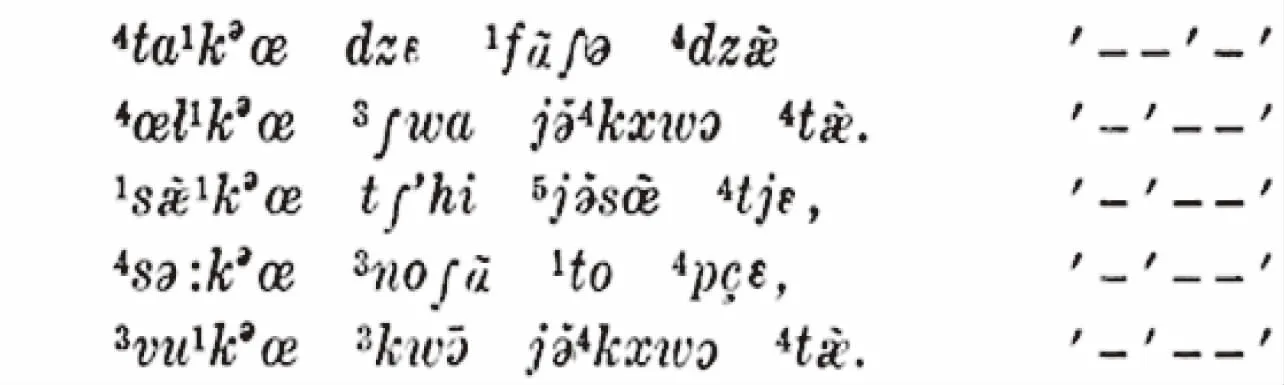

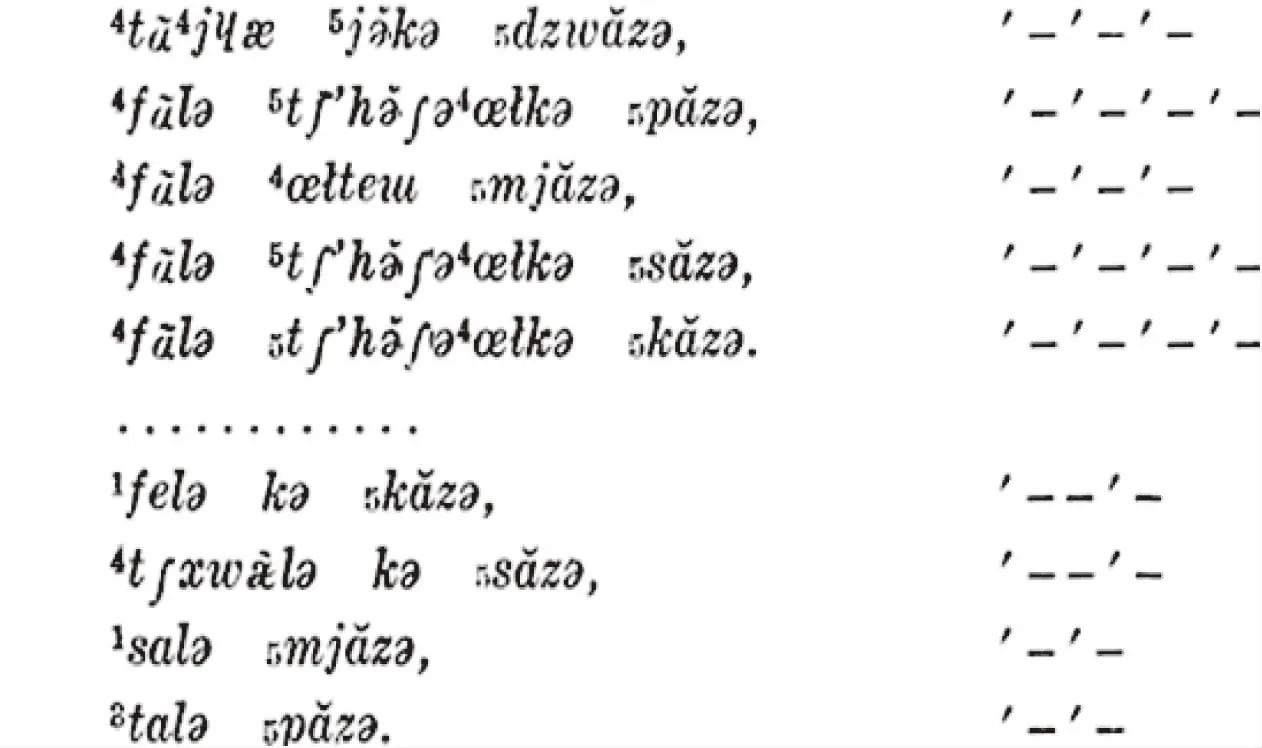

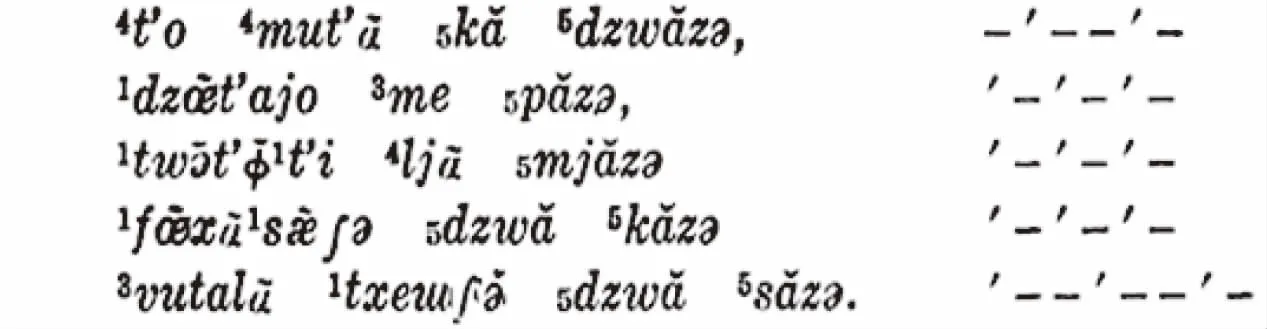

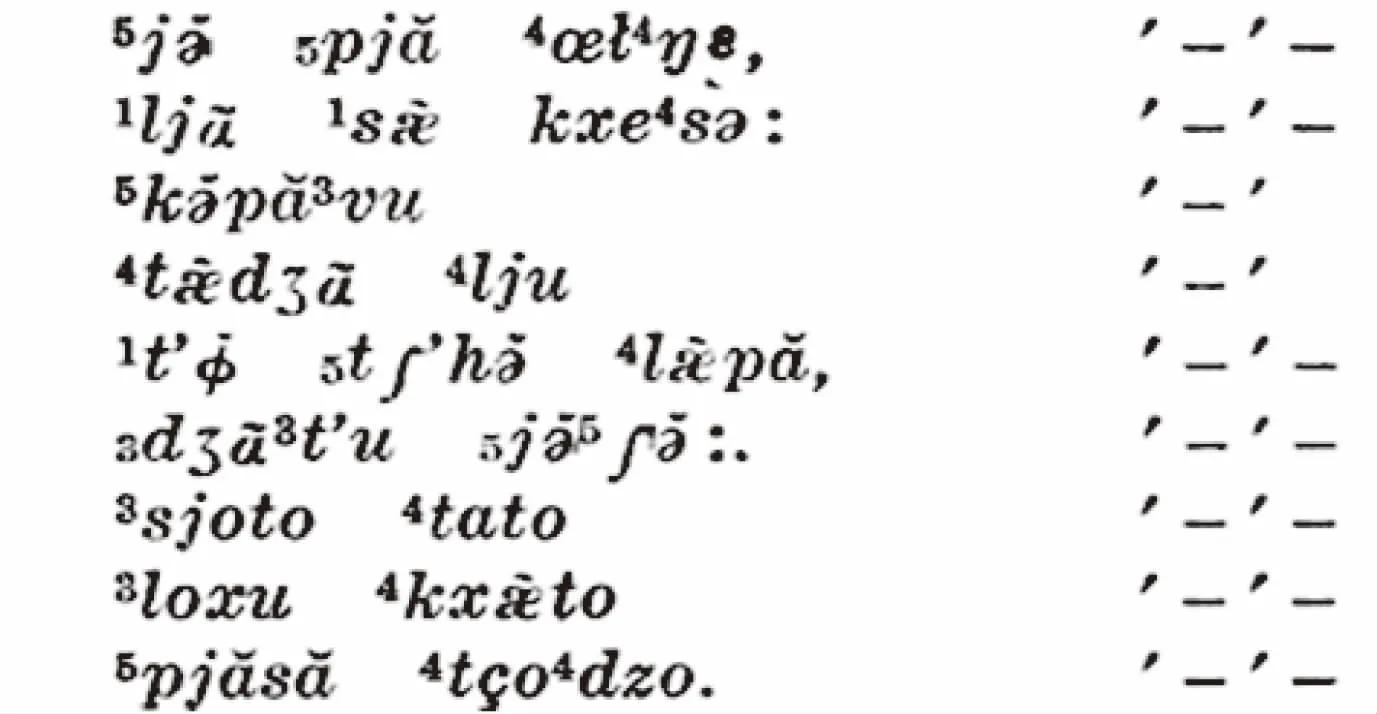

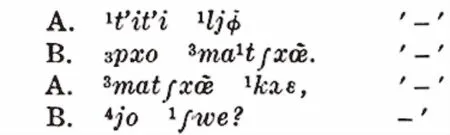

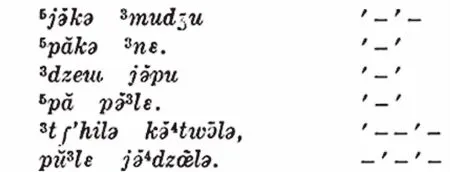

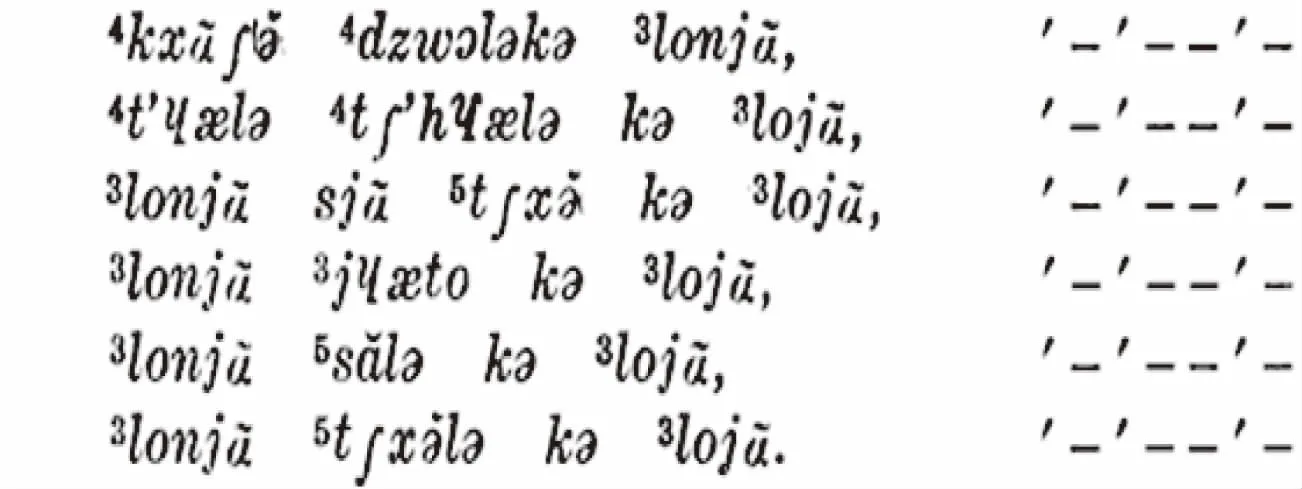

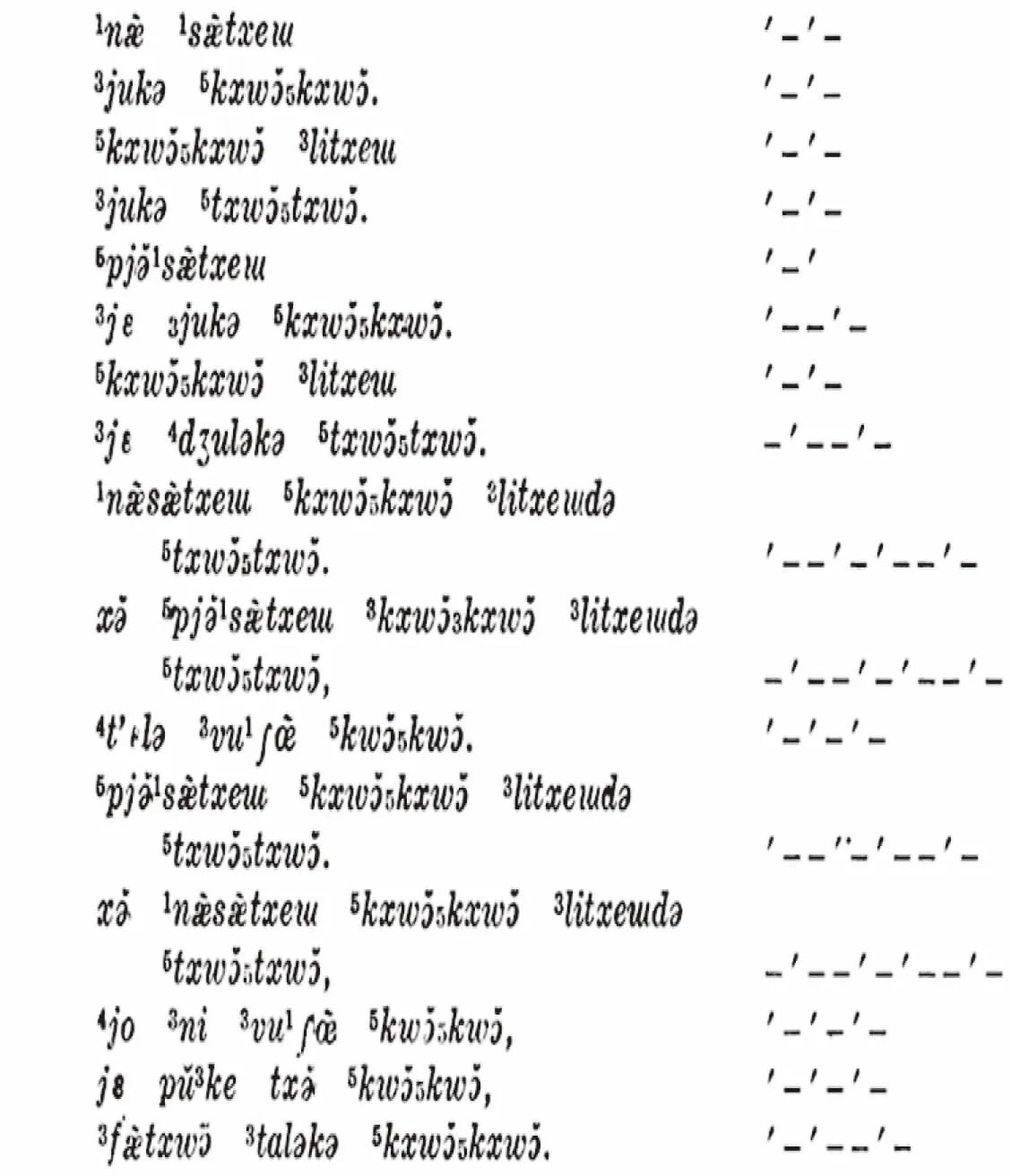

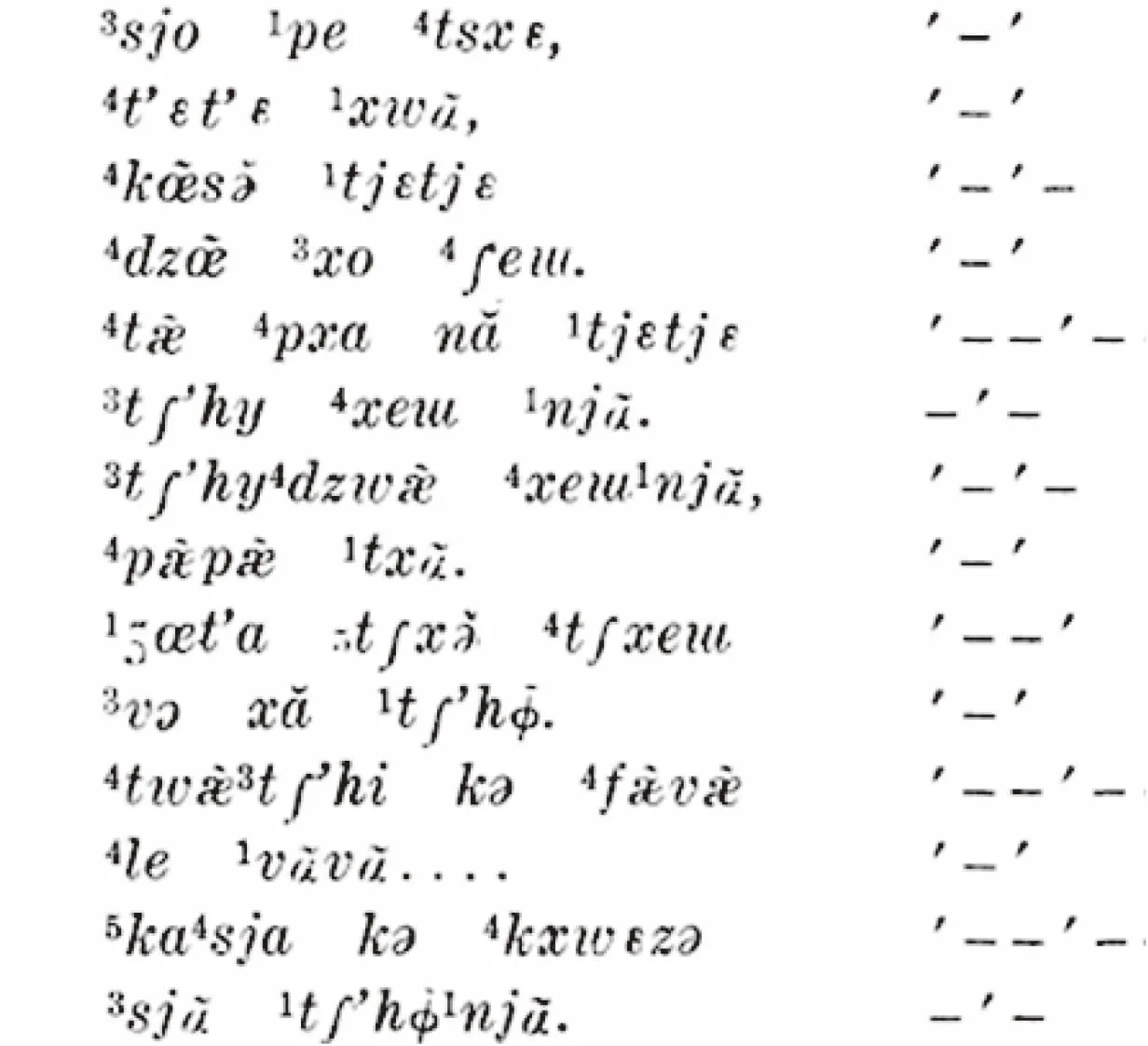

有时候,在一首韵语中,为了在行与行之间形成节奏的对立,也会使用到一些不同的节奏安排。我们有足够的例子来说明一般使用的节奏模式。在以下我刊布的儿歌或谜语中,语音文本之外,还附了该首儿歌或谜语的节奏模式,其中重读音节用“′”表示,非重读音节用“-”表示。

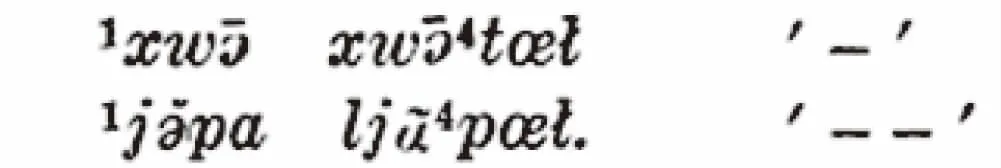

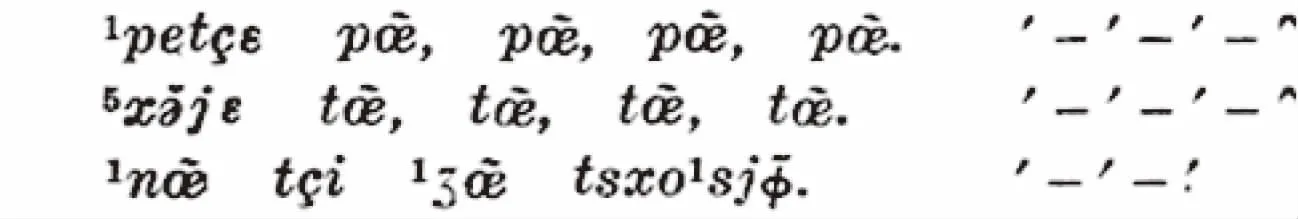

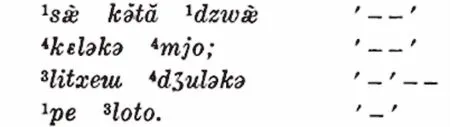

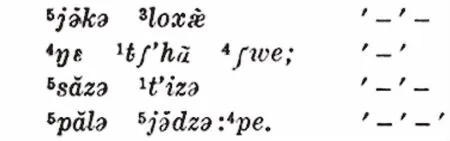

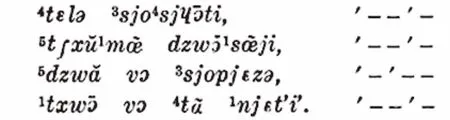

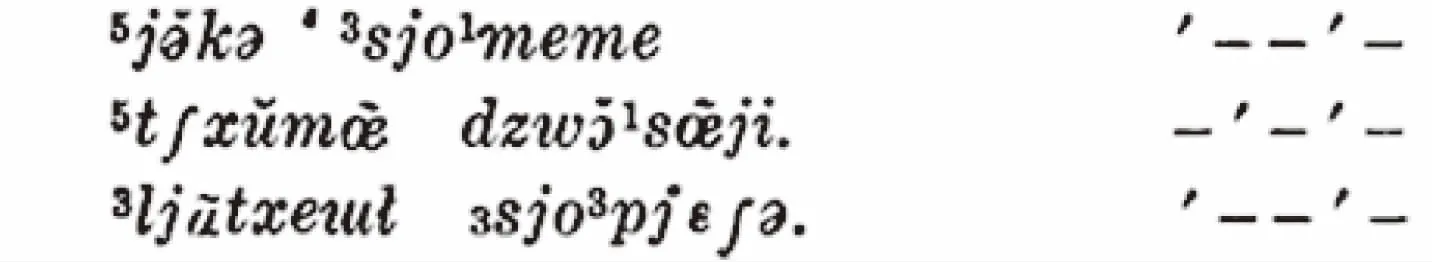

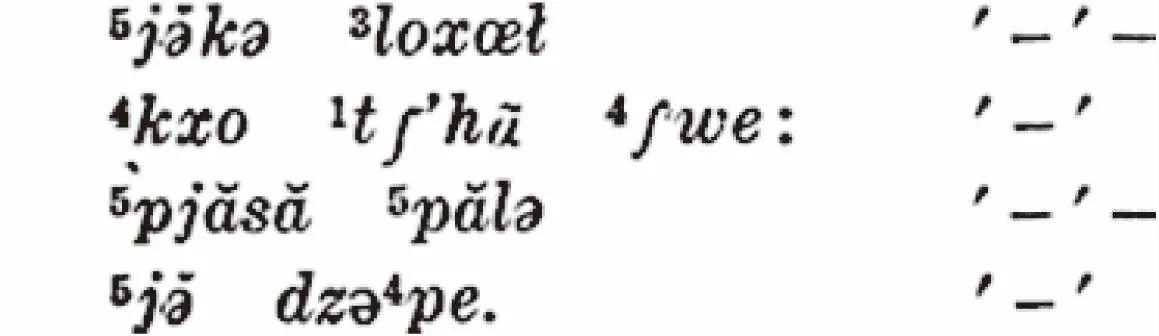

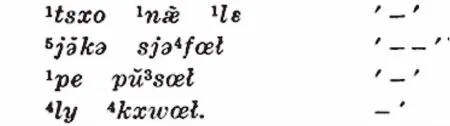

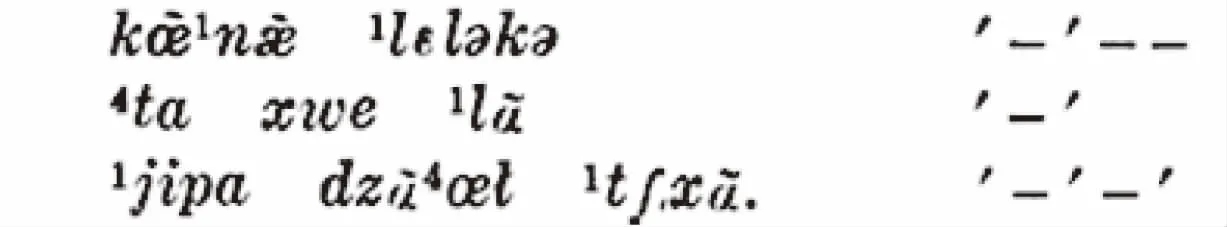

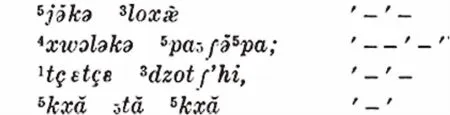

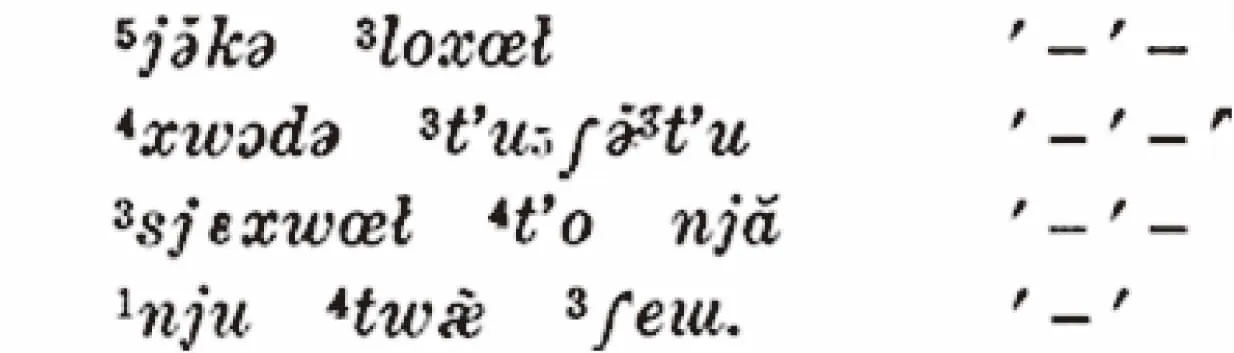

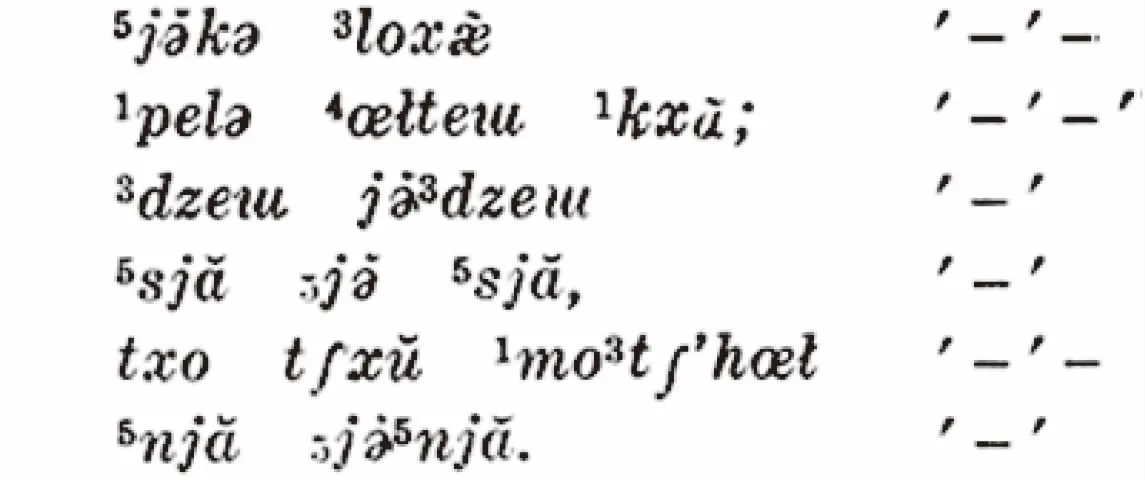

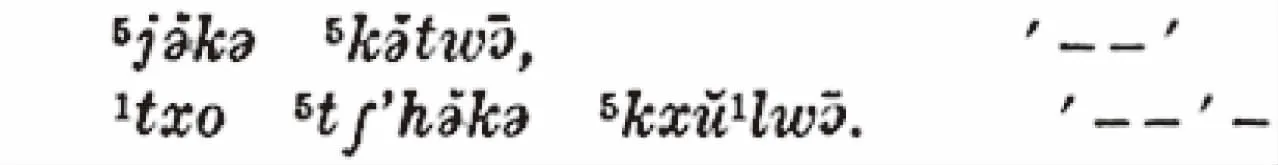

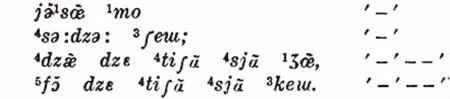

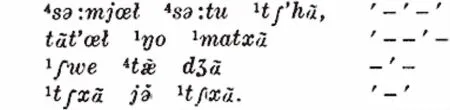

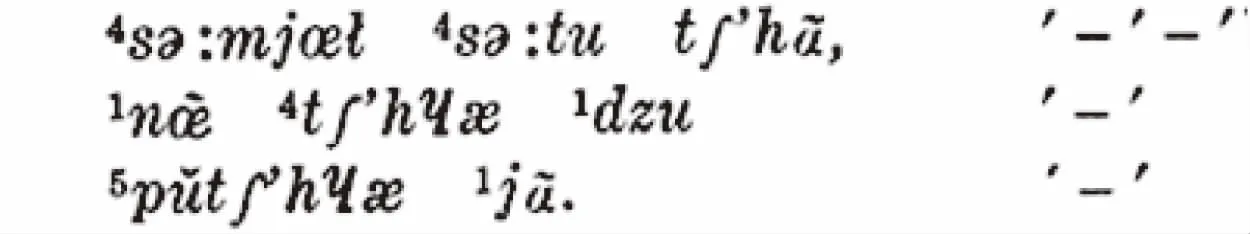

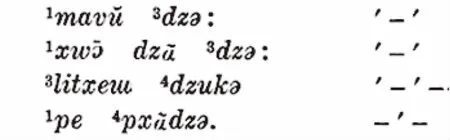

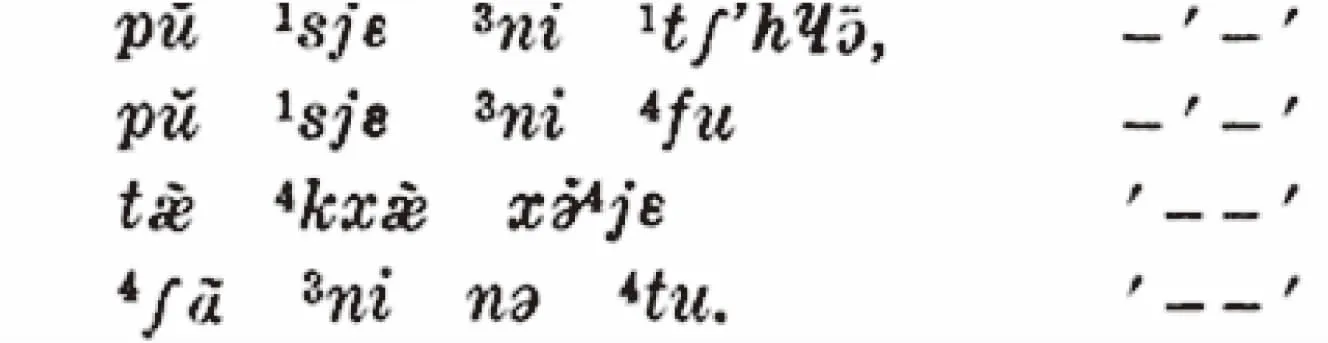

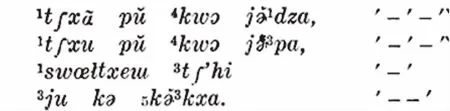

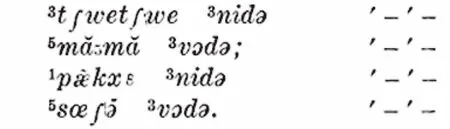

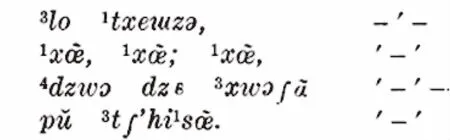

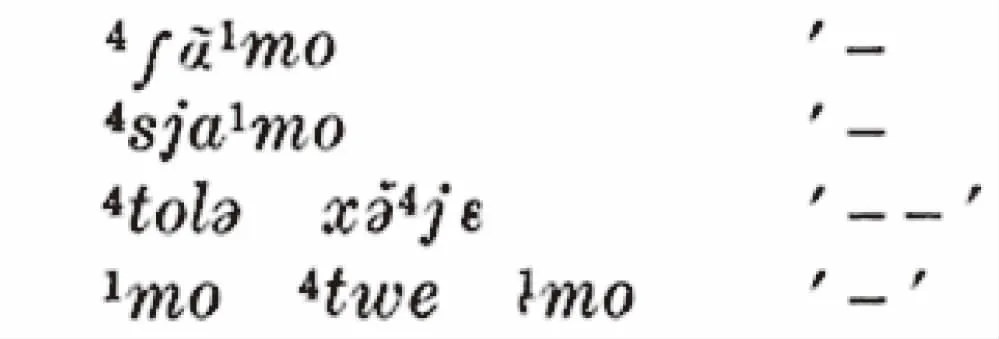

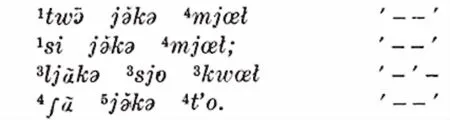

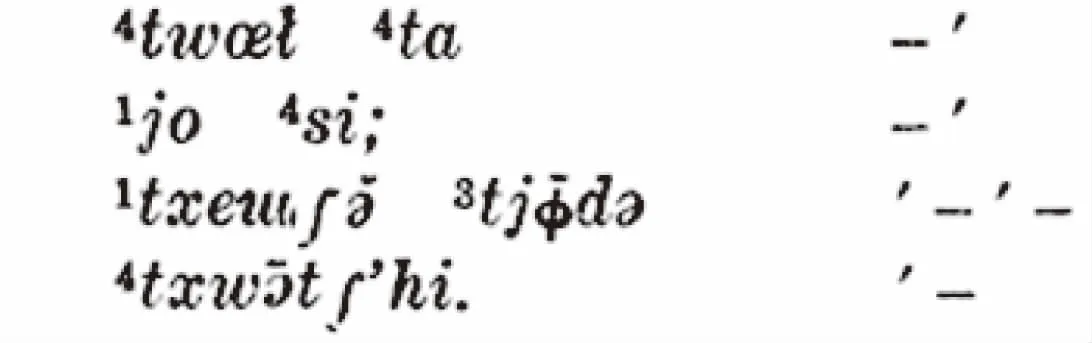

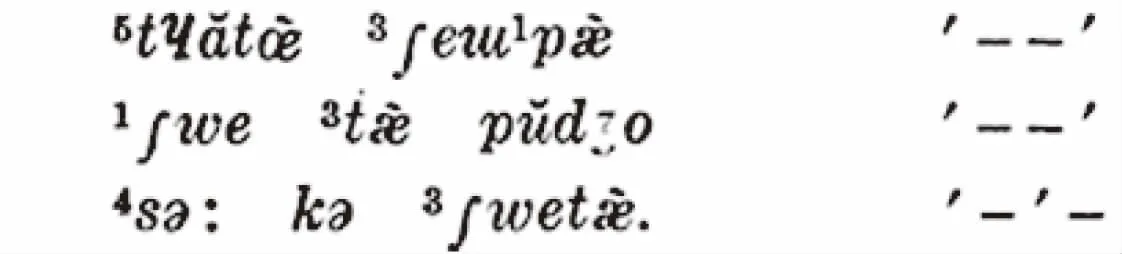

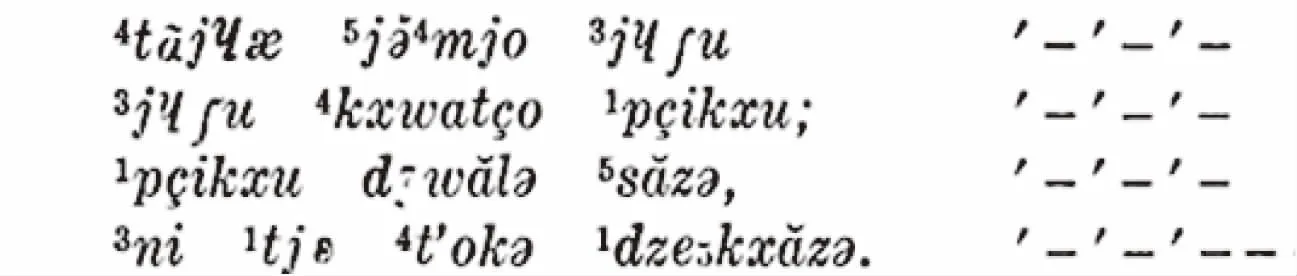

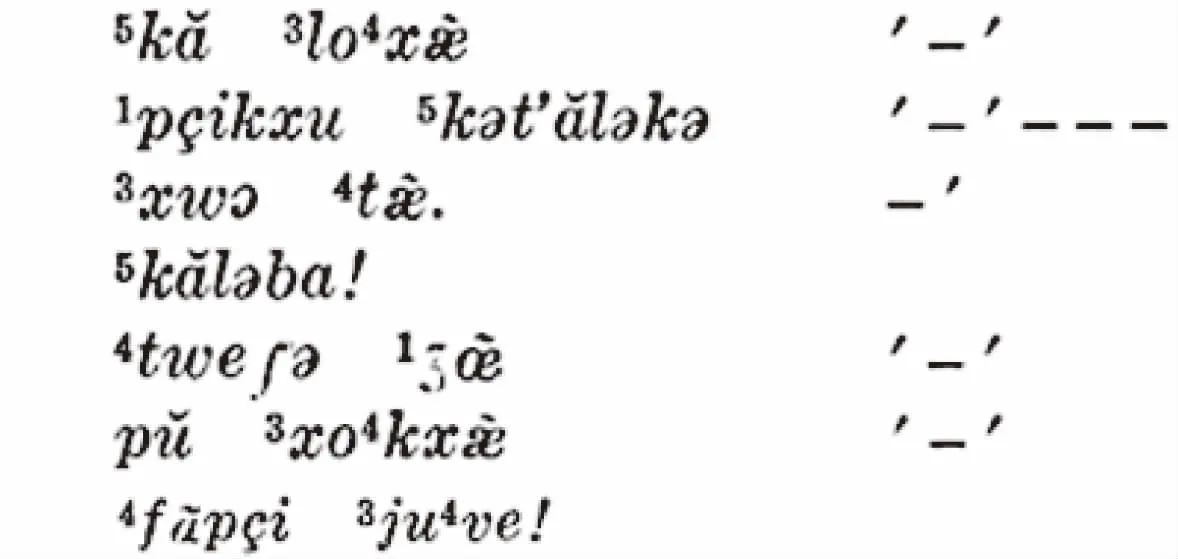

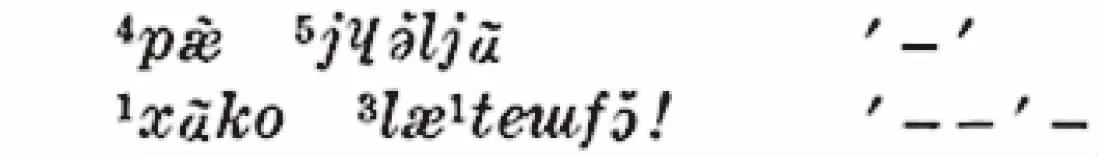

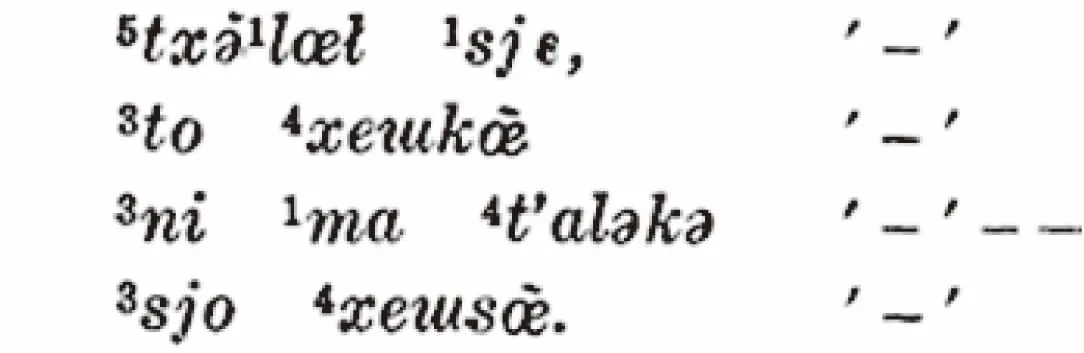

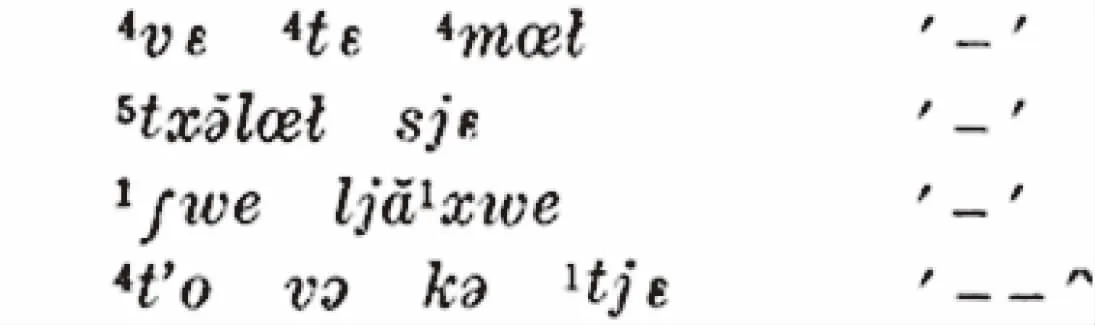

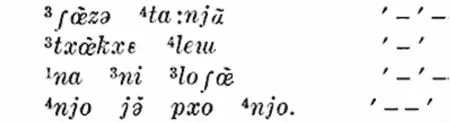

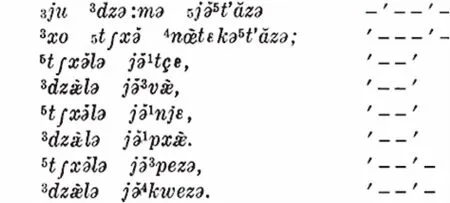

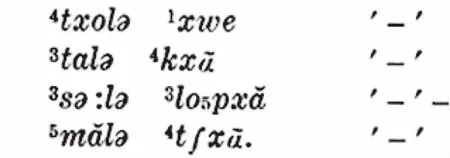

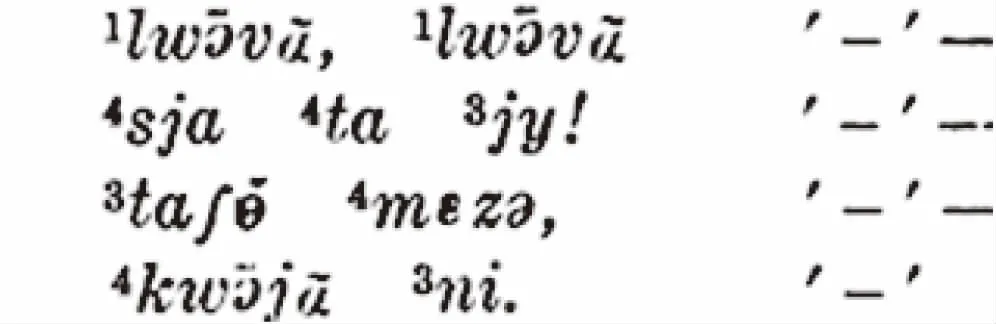

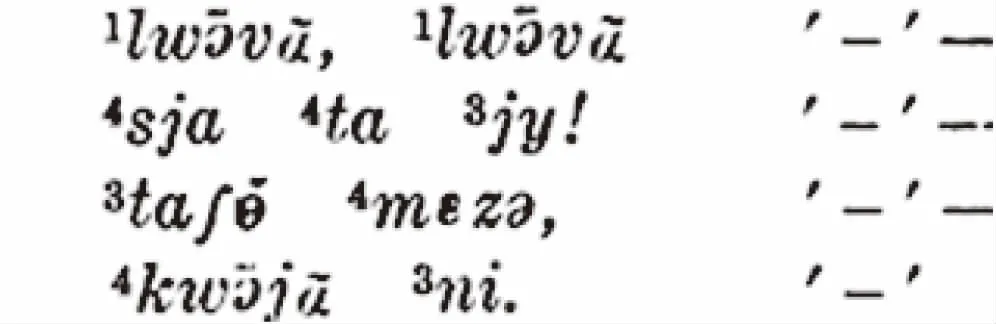

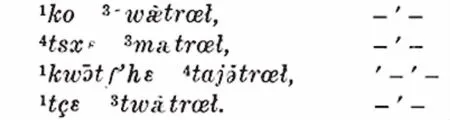

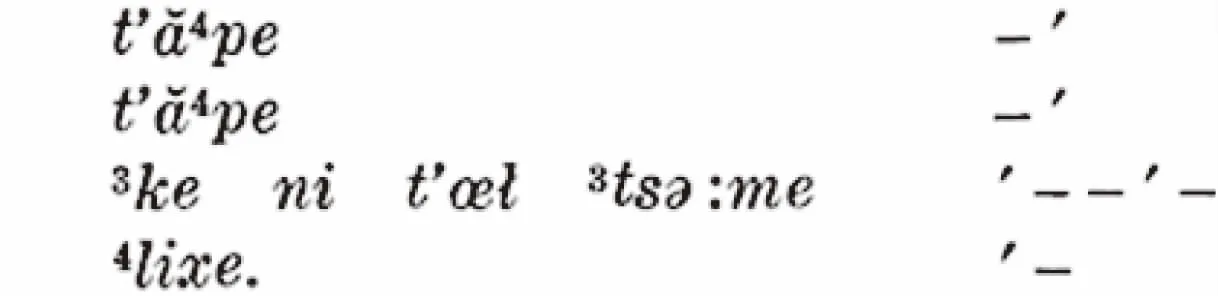

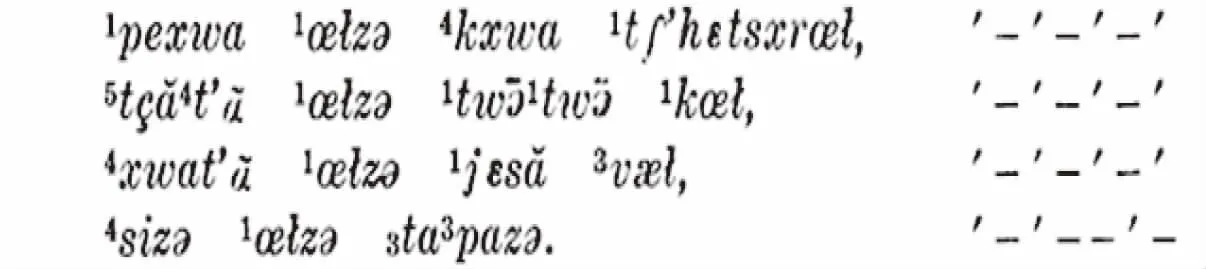

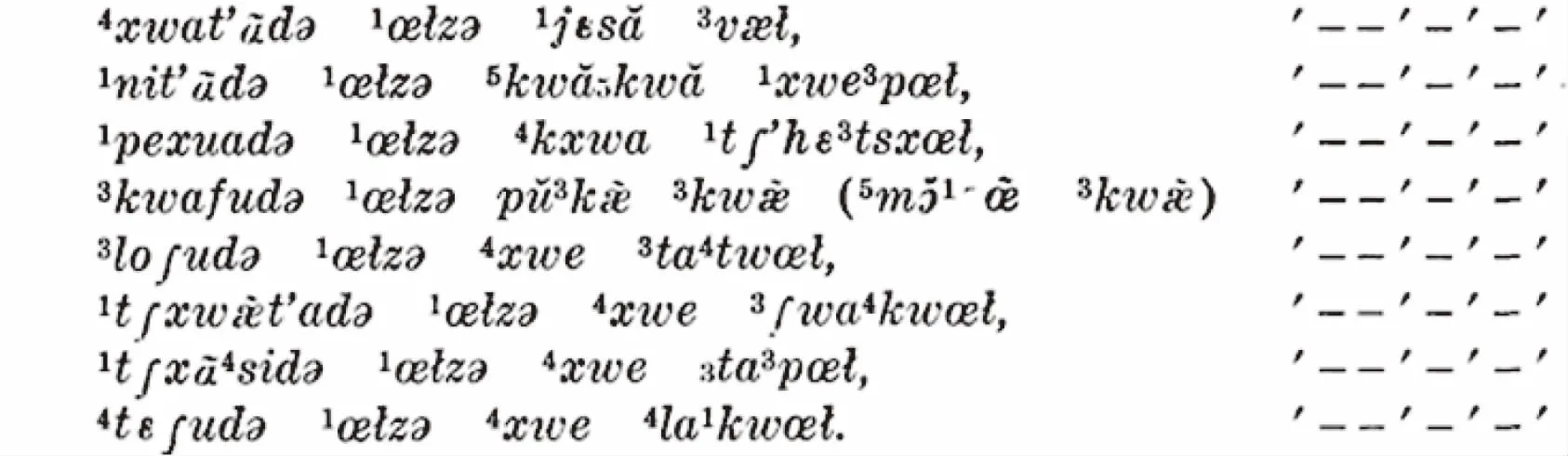

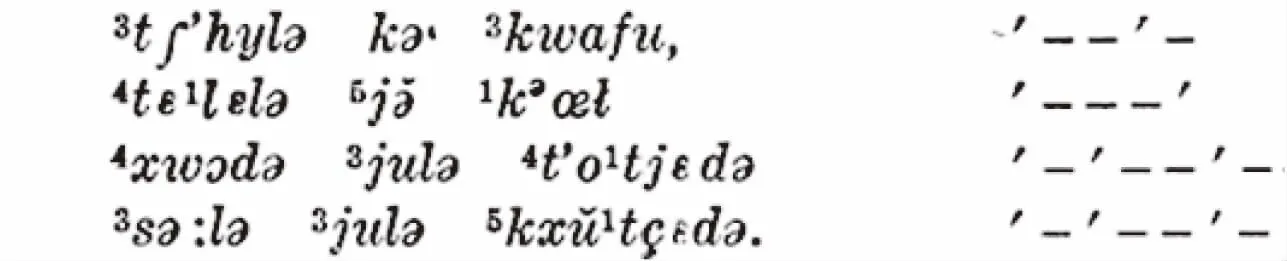

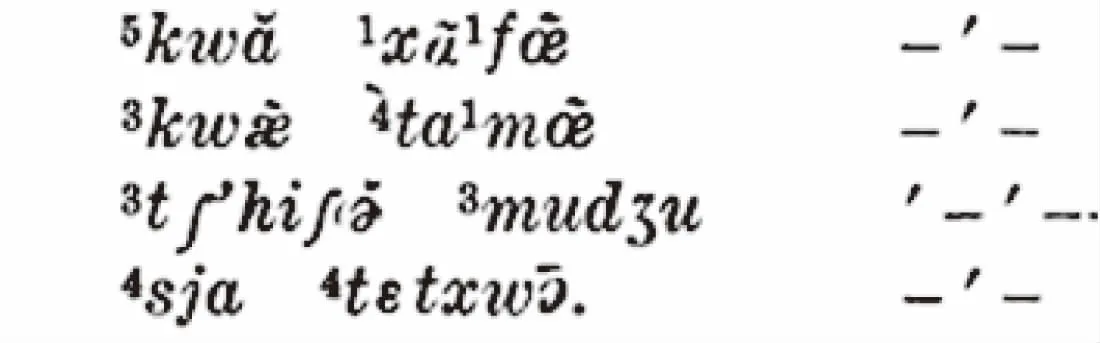

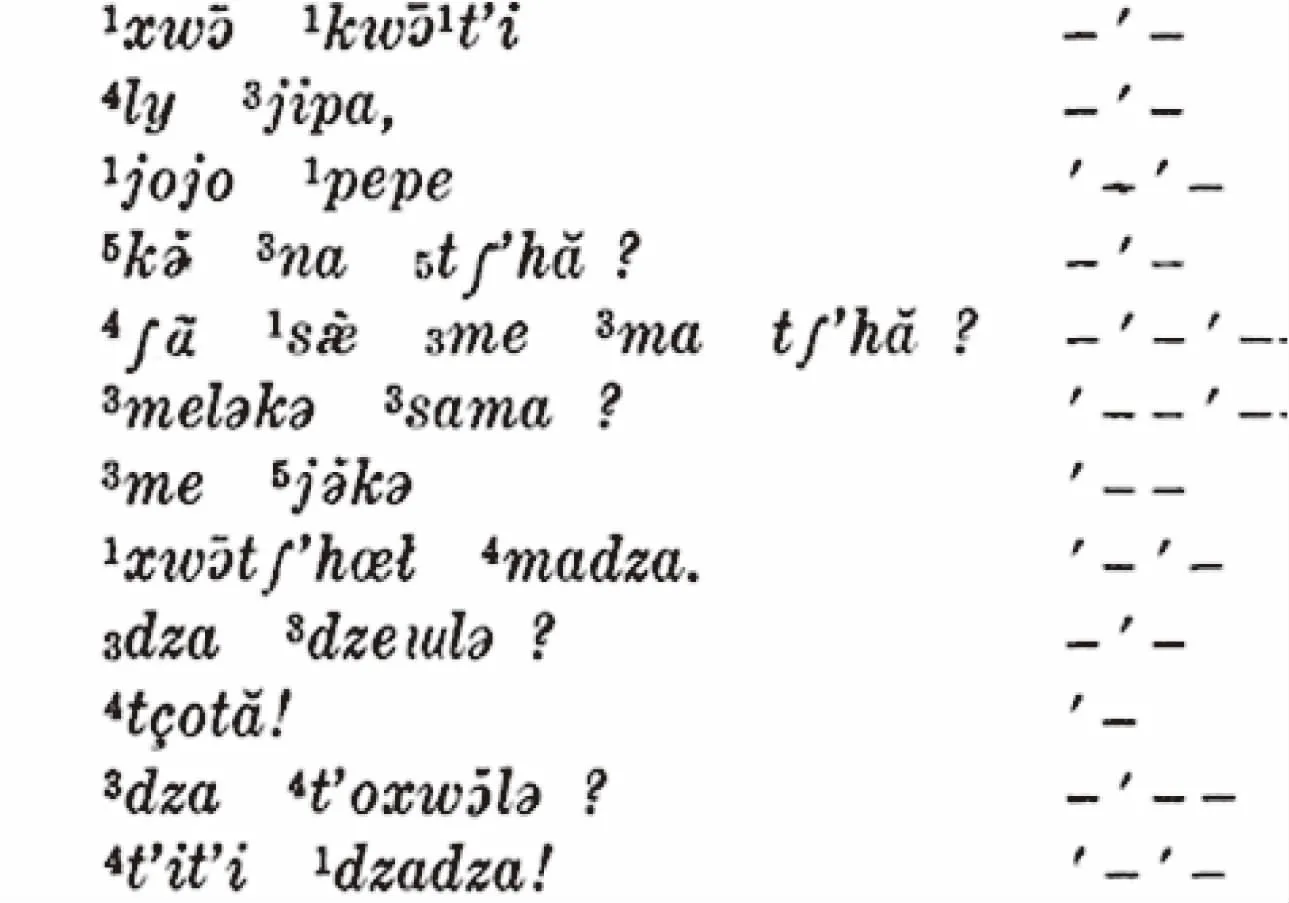

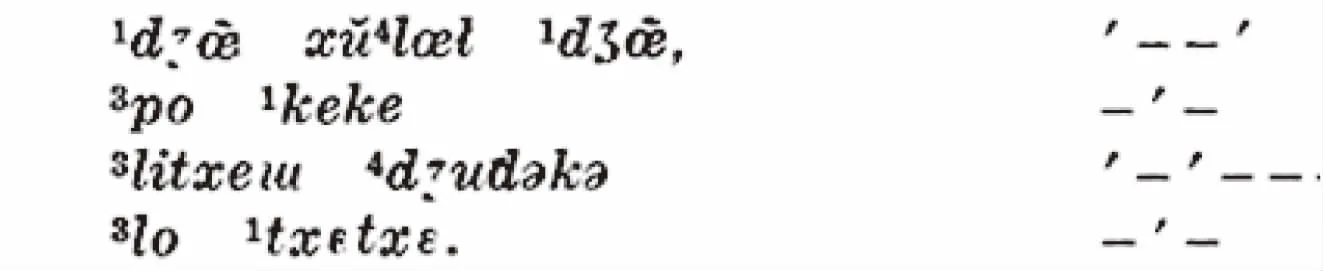

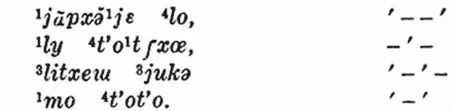

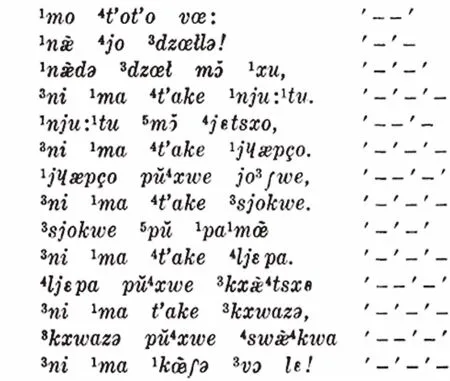

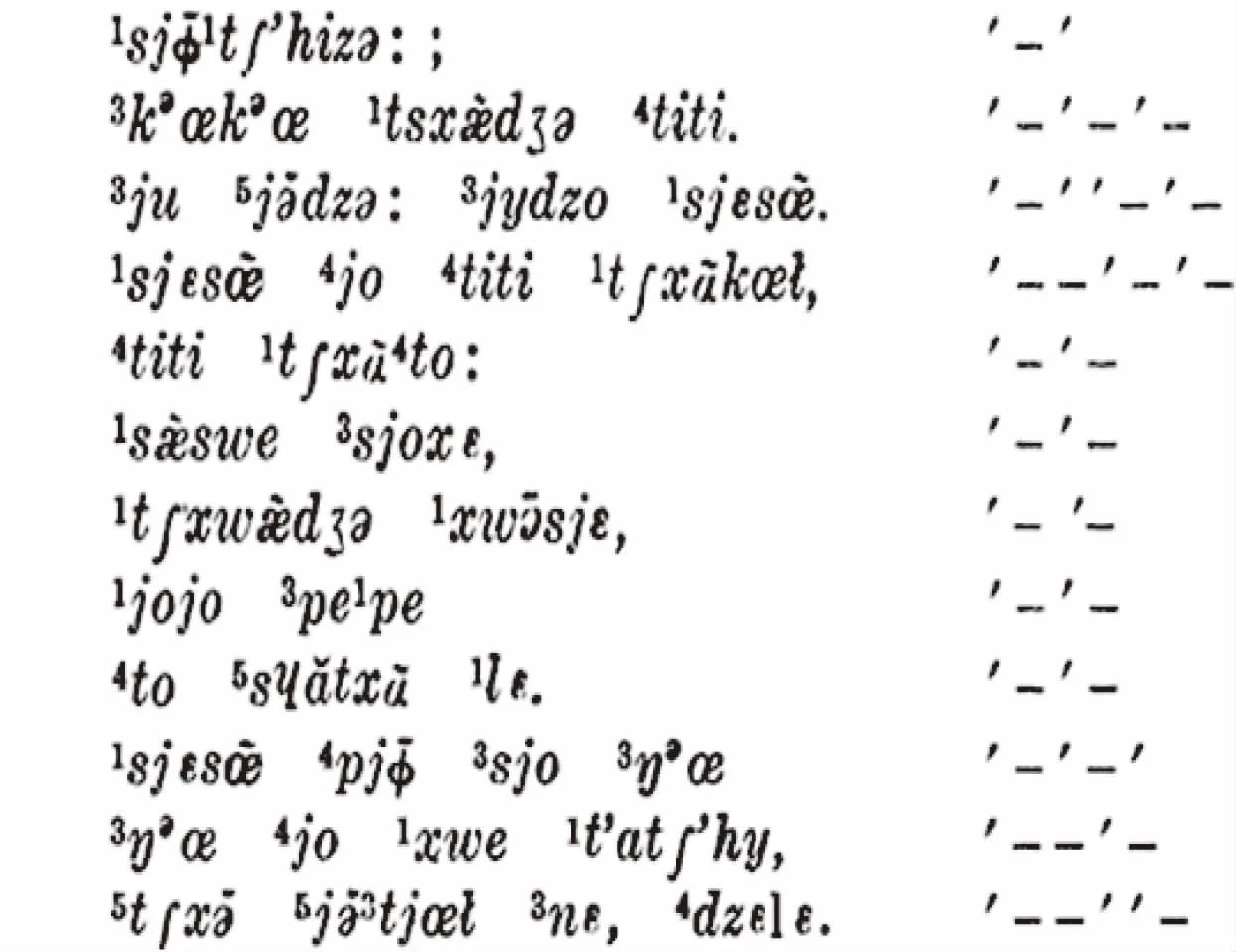

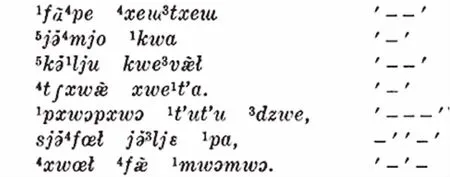

1 一首关于“西瓜”的谜语

前两行的节奏跟后两行的节奏正好交错,形成对比。

绿手巾

包红蛋

又好吃

又好看

(马庄,李斌-41.12.14)

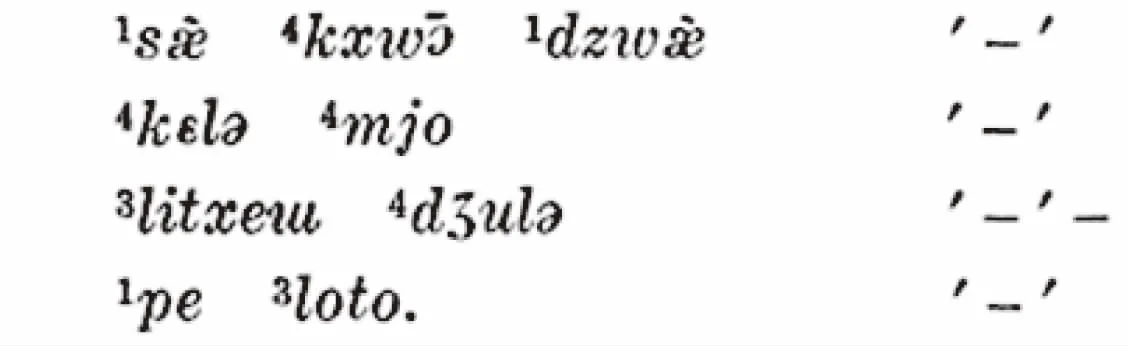

2 一首关于“老虎”的谜语

这首谜语共五行,前四行是有规则的节奏,只有最后一行不规则,但它跟前两行押韵。

黄狸猫

真不小

抓住人

马牛羊

都当老鼠来咬

(大王,李润印-41.1.22)

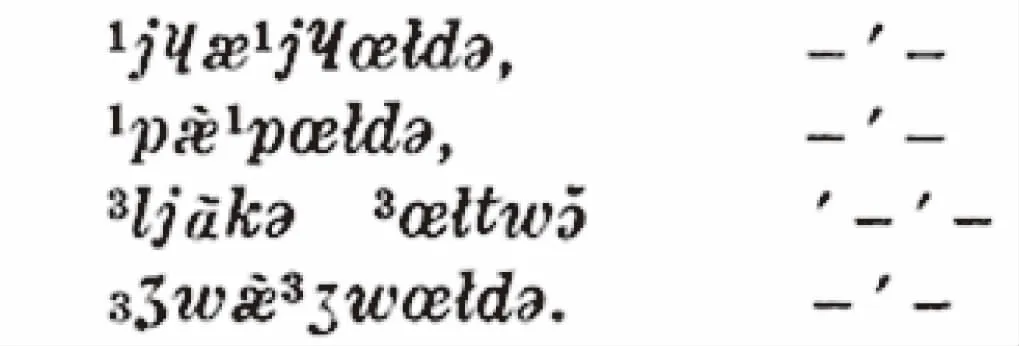

3 一首有关“狼”的谜语

在这首谜语中,相对的两行音节数相同,我们不仅可以看到行与行之间的节奏对立,也能看到长行与短行的对立。

不是虎

不是狗

前面夹着铡刀

后面拖着洒扫

(西册田,赵德明--41.1.22)

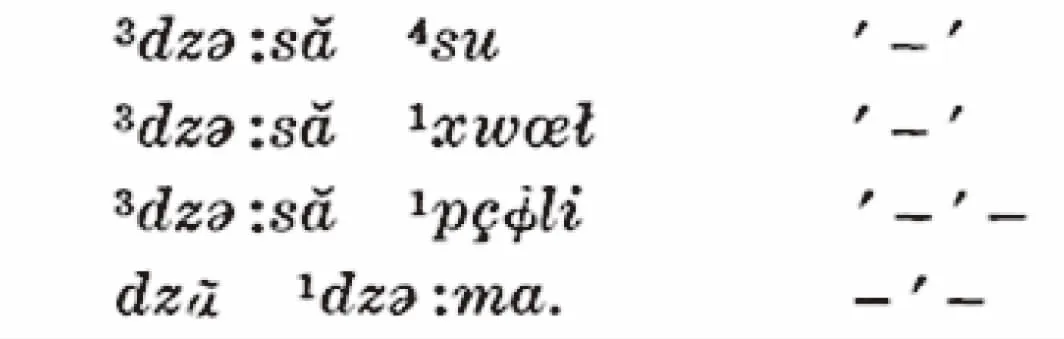

铡刀指狼的嘴及牙齿,洒扫指狼经常撅着尾巴。有时候,在两行或多行之间,会插入二个或三个音节的一句短行,以便变换一下节奏,如下:

4 一首有关“西瓜子”的谜语

两扇黑大门

开开

一个小白人儿

(土兼场,康映魁-- 40.12.9)

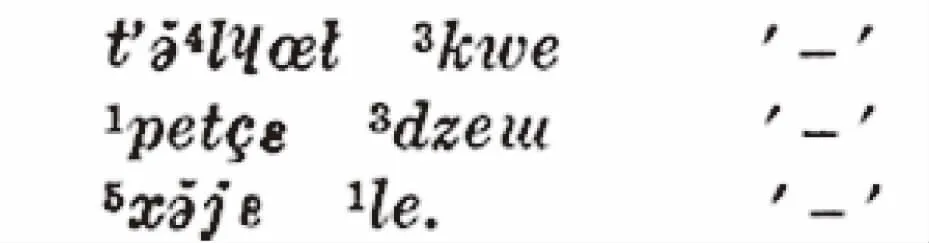

记诵韵语时,一行中的略微停顿是一种休止(caesura)。在有些情况下,类似的休止在节奏进行之中能产生一种意想不到的好的停顿效果,如下:

5 一首有关“蒸汽”的谜语

房大一块冰,

干着没一斤。

(马港子,蔡士德-- 41.12.14)

(这里所描述的是中国人的厨房。做饭时,锅盖揭开,满屋都是蒸汽。)

有些谜语是不规则的节奏类型,如下面有关的“馒头筐”的谜语:

6

红红的

一掰两半儿。

(马庄,王建佐-- 41.12.14)

(这种馒头筐,盖子几乎和下半部分一样大,盖起来严严实实,就像一个整体。)

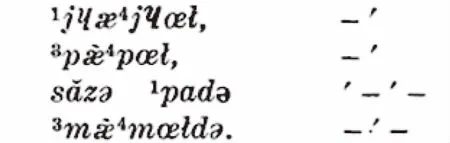

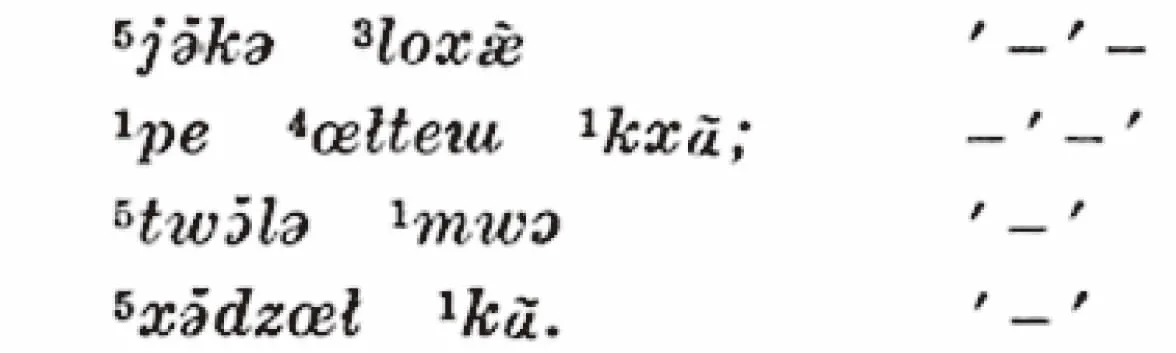

在大多数谜语样本的一般性节奏结构中,第三行往往很特别。只有四行或五行的韵语的一个重要特点是,第三行或者第四行的用韵和节奏都不同于其他诗行。有时也有这样的情况,即由于原来的节奏规则被打破,在接下来的诗行中会出现一种新的节奏模式,这种新的节奏可能只跟第三行中的部分节奏更合拍、更规则。我们可以用下面这个例子来作说明:

7 下面这首韵语包含三个谜语,有四句诗行:

房上的灰,

树上的碳,

河里的鱼子,

沤不烂。

(南徐,徐国斌-- 41.1.3)

我们在后文将会看到,有时人们为了获得喜剧性效果,或者搞恶作剧,似乎是有意改变了节奏。

在有六行甚至更多诗行的谜语中,整首的诗行节奏极少能始终保持一致。实际上,我们发现在同一首谜语中,会用到几种节奏模式,两行或三行用一种模式,接下来的两行或三行用另外一种的模式。

2. 用韵

研究韵语的文本,最首要的问题就是对不同的诗行进行切分。在《歌谣周刊》及类似的出版物中,用韵工整、节奏一致的诗行都被放在一行中,这是因为在切分后面诗行时有明显的困难;后面的诗行有一半是不规则的。因此,他们总是这样写,如《歌谣》(二卷三十期第6页):

东风扬,西风扬,3+3

小娃喝了,不尿床。4+3

《歌谣》二卷二十八期第7页:

麻子麻,树上爬,3+3

拿鞭子,拿板子,3+3

麻子捡,一麻饽饽,3+4

麻子打架,麻子劝。4+3

如果我们仔细考察节奏和用韵,似乎可以对诗句作一个更加自然的安排,“扬”“扬”和“床”押韵和谐,第三行的节奏和用韵都与其他诗行不谐。在第二个例子中,“麻”和“爬”,“鞭子”和“板子”,“捡”和“劝”押韵和谐,又是在中间的两行不押韵并变换了节奏。因此,我们更喜欢这样来写:

东风扬,

西风扬,

小娃喝了,

不尿床。

麻子麻,

树上爬,

拿鞭子,

拿板子,

麻子捡,

一麻饽饽,

麻子打架,

麻子劝。(13)这首韵语也出现在夏白龙专书的第137、127首。其诗行的处理跟我们这里的处理相同。

这其中不押韵的诗行的出现不会太让我们感到意外,因为我们知道,有时可以在用韵的诗行中间插入不押韵的诗行,以造成突兀的效果。我们有很多这样的例子,在一首韵语中,一行不规则的诗行带来的是新的节奏,不过这之后又恢复了原来的规则节奏,因为在不规则诗行的节奏韵律犹在耳旁时,另一种新的节奏又开始了。从不规则节奏来说,原来的节奏也是一种新的节奏。

韵语的用韵绝不考虑词的历史语音或者古典诗歌的旧的用韵规则。这一点,夏白龙似乎在一些北京的诗歌中也有发现。韵语中的用韵是基于词的方言发音,孩子们也没有任何古典诗歌押韵规则的概念。我们可以看到,一些新创作的韵语在不断产生,随着新韵语的流行,孩子们自己也在一直不断对韵语做出修正。所有这些事实,至少就我采集资料的地区来说,排除了那种认为一些儿歌必定由学者或一些有知识的人创作的理论。当然,孩子们可能会摘取民众诗人(popular poets)创作的一些诗歌的部分,甚或截取整首诗歌并进行删改。不过,我至今还没有遇到过一首由有学问的人创作的现成的儿歌。一些歌谣或韵语就是这样产生的,如果夏白龙懂得这一点就好了。然而对各种情况,夏白龙没有明确地阐明,这不能不说是一个遗憾。(14)夏白龙认为:在这一流行观点的形成过程中,失意文人扮演着重要的角色。尽管人们坚持认为“小孩儿语”是孩子们的即兴之作,不过似乎有时真正的作者是略有点文采的成人。参阅Witold Jablonski. Les Siao-ha(i-eu)l-yu de Pékin. Un essai sur la poésie popularie de Chine. Krakow, 1935, p.7.

用韵的基本格式有多种。一些儿歌只有一行或两行,用aa或ab.

三行:abb;aaa;abc.

四行:abca;abcc;aaba (这是最普通的格式);abcb;aaab.

五行:aa bb a(第2首);abc bb.

六行:ab cbcc(第185首);ab ab ab(第186首);abced(?,第80首).

七行:abcc dee(第173首);abcb dbe(第170首).

八行:abbb cded(第159首);aa bcbc ee(第133首);在第152首,所有八行都用一个韵。

九行:abcb abdb e(第179首);ab ccc cded(第162首).

十行:aaba+6行不规则用韵(第166首).

十一行:4行不规则用韵+aaba cda(第169首);aaba acd ddcd(第175首);aabc bad acaa(第174首).

十二行:abcb + 8行不规则用韵(第164首).

十四行:abac adddef gdhd(第188首);在第180首,所有诗行都用同一个韵。

十六行:aaba cded fgfg ggig(第189首).

十八行:abcbdb effb hbib ibib(第171首).

abca deff aa gg hijijhi(第168首).

二十六行:abcb+12行不规则用韵+ddedf+5行不规则用韵(第165首)。

可以看到,正如刚才我们所谈到的节奏和用韵,五行及五行以上的儿歌可以重新安排诗行,不入韵的诗行就可以看作是在比较简单的三四行韵语间插入的不规则的诗行。我们也可以看到,那些不入韵的韵脚也几乎都在音步上不和谐。

在有些诗歌中,押韵的是两个音节,如第3首,其最后两行的韵脚是“铡刀”和“洒扫”。这里,我们可以再看一个双音节押韵的例子,如下面一首谜语中的开始两行:

8 一首有关火炉盖(当地叫火盖)的谜语:

圆圆儿的,

扁扁儿的,

两个耳朵,

软软儿的。

(孙家港,康文明-- 41.1.3)

(由于要跟第一行的“圆圆儿的”,第二行的“扁扁儿的”押韵,这里“软软儿的”一词用的是声音象征;实际描写两个铁把手,所谓的两个“耳朵”,应该用的词是“热热儿的”。)

9 一首有关月饼的谜语,用了同上面一样的押韵格式:

圆圆儿,

扁扁儿,

虱子爬的,

满满儿的。

(榆林,姚久恩-- 41.1.3)

(芝麻粒或细细的糖粒被比作虱子。)

10 有关便壶的谜语:

几律怪

白天走

黑夜来

(大王,好几个孩子-- 40.11.27)

11 有关钟表的谜语:

白天嘣嘣嘣

黑夜噔噔噔

能替人吵醒

(坊城,贾簠武-- 40.11.27)

12 有关蜜蜂的谜语:

迎南来了一伙兵,

啧啧扭扭闻到春。

刀子斧子我不怕,

只怕晚夜一股风。

(大王,李润印-- 41.1.22)

13 有关女人帽子的谜语:

远看山有色,

近听水无声;

春去花还在,

人来鸟不惊。

(西册田,徐继茂-- 41.1.25)

(谜面的描述暗示的是帽子上的假花和假色。)

意料之中的是,在这类流行的韵语文本中,我们也遇到大量押韵很不和谐的例子。如下例:

14 一首有关胡萝卜的谜语:

红公鸡

绿尾巴

头儿在

地底下

(马庄,王喜-- 41.12.14)

这里只是在“尾巴”和“底下”两个单词中有相同的元音,不过由于声调相同,重音相同,还是可以感觉到两者押韵。

当没有合适的押韵的词的时候,那么在每句诗行的相同位置重复相同的词,也会给人一种押韵的印象。例如:

15 一首有关窗棂的谜语:

远看狸虎,

近看狸虎,

搜这个狸虎,

看不见个狸虎。

(仝庄,仝齐东-- 41.12.14)

(在交叉的木窗棂上糊着纸,看起来颇像老虎的条纹)

16 一首有关油煎饼的谜语:

团妹子,

台妹子。

一口咬了个,

血出了。

(马庄,李忠-- 41.12.14)

17 有关燕麦脱粒农具的谜语:

走走,

转转;

转转,

溜溜。

摆起大腿

踩个棒椎

(张家堡,王佐-- 41.12.14)

最后,不难理解的是,一些根本没有韵的儿歌,仍然因为所有诗行有很强的节奏重音和句子结构的对仗,孩子们便将之与其他有韵的儿歌归为一类。例如下面的有关磨和炕的谜语。

18

一条线

穿过城

城动塌

海叫唤

(大王,李润印-- 41.1.22)

(“线”是指穿过磨扇的推杆,磨扇就固定在磨盘上面。所谓“海叫唤”指推磨的声音及粮食翻滚流动的声音。)

19

黄脊梁,

黑肚底。

(西册田,徐继茂-- 41.1.23)

(黄是指炕上铺的席子的颜色,黑是指炕里面被火所熏的颜色)

(三)韵语的主题和内容

如果不是按照韵和节奏模式进行划分,而是按照主题和内容的标准,那么可以将我采集的文本分成三类:1)谜语;2)戏谑或讽刺韵语;3)韵语故事、荒唐滑稽韵语和摇篮曲等。

1. 谜语

对于我为什么也将谜语纳入研究之内,理由已如前述。实际上,在流行的歌谣中,我们有时发现一些非常像谜语的短章。不过,它们一般不作为谜语传唱,因为谜面的描述太明显,民众都懂且流行,这些文本也就不再被当做谜语。它们只是对社会生活的某些方面的真实漫描(sarcastic depicting)。《农民之歌》(15)《农民之歌》,藤晋著,原为日语“農民の歌”,意为乡间民歌。所载韵语似乎大多来自华北,但没有进一步的说明。其中,也掺杂有各类的谜语、谚语和俗语。的第248页中有一个很好的例子,这是对自行车的一个漫写:

远看一条龙

近看铁拧

好路龙驮龟

坏路龟驮龙

若认真研究起来,儿童谜语自身有其真正的不容置疑的流行色。儿童谜语所描述的对象、描述的方式以及对事物格外稚嫩的理解,都能深深打动阅读儿童谜语的人。只要将儿童谜语跟文绉绉的谜语,玩弄文字游戏类的谜语,进行比较,我们就能立即分清楚哪些是儿童谜语。我们经常从书中看到或者在学校从老师的口中听到的那些文绉绉的谜语,下面三个例子就足以说明

1三人同日去观花 (三人+日=春)

百友原来出一家 (百+友=夏)

禾火二人同作伴 (禾+火=秋)

夕阳桥下一双瓜 (夊+冫=冬)

这是一首有关四季名称的字谜。

2道士眼窝两棵蛋

和尚底下一条巾

虽然平常两个字

考到许当大学人

这是一个以“平常”二字自身为谜底的字谜。

3四大名山,山对山

四大名川,川对川

四个口字,连方坐

四个王字,巅倒巅

这是一首谜底为“田”字的字谜。

即使当下在民众中流行的一些谜语,如果理解它需要有一些在戏台上呈现的历史人物的知识,或用到词语的双关等技巧,那么它对孩子而言就太难了,丝毫引不起孩子的注意。例如,“穿鞋没底”这个比较流行的谜语就引不起孩子的兴趣。鞋子的主要部分是鞋底和鞋帮。如果鞋子没有鞋底,那么就剩鞋帮了。这首谜语的谜底是汉高祖刘邦。这里用到了谐音bang。这首谜语离真正的儿童谜语相距太远。我们可以将其跟下面这首谜语中对绣花鞋的机智描写进行对比。

20

一物生来前头尖,

肚皮向下口仰天,

各样的花儿它都戴,

一个耳朵在旁边。

(大王,徐安-- 38.9.22)

本文中谜语的数量相较其他儿歌的数量为多。我想再次强调,当我叫孩子们背诵他们所谓的“笑话”时,他们是在完全自由的状态下告诉我他们所知道的一切。我所采集的谜语和其他儿歌,当时只是用作语言学材料的,其各自的数量若用于数字比较也许还是有一些价值。尽管必须声明,我的这一材料的数量严重不足。在我采集的资料中,同其他儿歌相比,谜语的比例是62.5%。

可以看出,谜语占了孩子们所知韵语的最大一部分。其中的原因或许是:谜语都比较短,大多数只有四行;结构规整;很容易记忆和背诵。所有的这些谜语有一个非常格式化的形式。人们可以看出,这些谜语并不是孩子们创作的,一点参与的成分都没有。谜语都是流传于民众的口中,孩子们只是按照他们听到形式背诵,没有大的改变。这一特征提供了一个可以用来检验孩子们背诵的精确性和正确性的有效方法。当我记录他们所背诵的儿歌时,孩子们多是几个凑在一块儿,如果一个孩子背诵的跟一般流行的版本略有出入,立即会招致站在旁边的其他孩子的指责并被纠正。

a. 韵语的变异和地域流布

对韵语背诵,孩子们在词句上非常严整,很少有出入。这样,一个很重要的便利自然就是,我们可以观察不同地域儿歌的特定的差异。这类差异范围很广,从最简单的一些词的个人发音偏差、新词的替换、叠词叠句,到内部关联但差异极大的用韵。

例如,第5首谜语(马港子)在徐疃就有不同的版本。我就听到两个版本:

21

这是一块冰

担着没一斤

(徐疃,丁全世-- 40.11.21)

22

房大一块冰

制起没一斤

(徐疃,丁全世-- 40.11.21)

上面提到的第7首谜语(南徐),在坊城的词句几乎都是一样的,只是在第三行稍有差异,致使押韵稍有不谐。

23

房上的灰

树上的碳

河的鱼子

沤不烂。

(坊城,魏法-- 41.1.26)

有些异文的差异仅在于某行是否重复,但重复之后就可以形成相对完美的四行韵语形式了。如下面是第10首(便壶)的另一版本:

24

得罗儿怪

得罗儿怪

白天走

黑夜来

(西册田,赵德明-- 40.1.26)

下面这些谜语的异文之间差别则略大一些,如下两首有关“荞麦”的谜语:

25

三个大砖

盖了个庙;

里头住了个

白老道。

(西册田,徐继茂-- 41.1.21)

26

三块砖

盖了庙

里头住了

白老道

(东新桥,安杰-- 41.12.14)

尽管后面这首谜语跟前一首在词句上只有很小的差异,但它足以形成完全不同的节奏模式。

下面是两首有关“茄子”的谜语,二者略有差异。

27

柘桑树

柘桑花儿

柘桑瓶里

长芝麻

(龙堡村,刘佐- 41.1.3 和大王,徐安- 38.9.22)

在这四行诗句中,我们可以看到第三行的节奏带起了最后一行的新节奏,跟前两行的节奏不同。

28

一个老汉

背二斗糠

脱了磨

和着光

(马庄,康廷赟- 41.12.14)

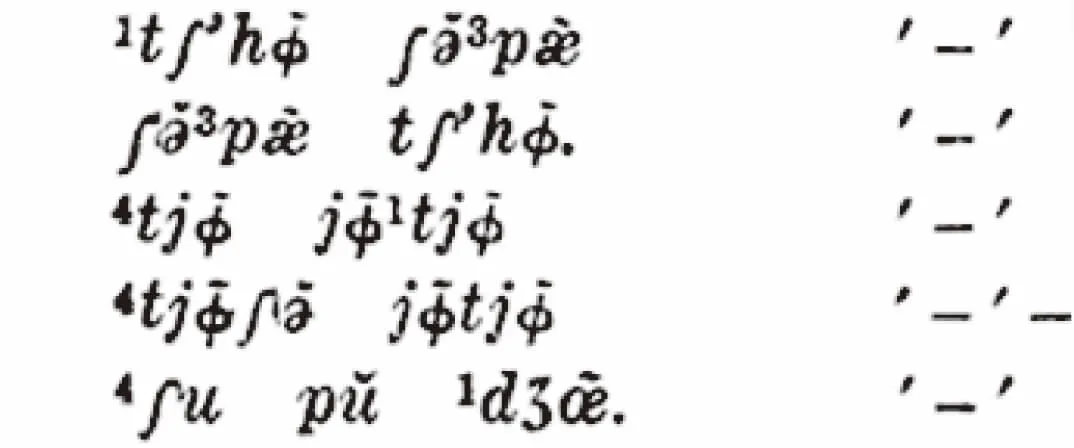

下面是两首是有关“舌头”的谜语:

29

红门楼,

白院墙,

里头坐个

耍儿郎。

(马庄,康廷赟- 41.12.14)

这一个版本在大王村也有,只是最后一行略有差异,作“耍歪郎”。这一表达法孩子们并不懂,甚至“二郎”也不是平时所说的第二个儿子。孩子们解释说,这表示“一个可怕的壮汉”。在疃堡,按照曹安华的说法,最后一行是“三大娘”。

30

一出南门

一溜柜

柜挨柜

柜靠柜

柜里头

有珍珠玛瑙

玉疙瘩儿槌

(峰峪,王日暹- 40.11. 27)

这首谜语跟上一首的描述方式相似:将嘴比作门,牙齿比作墙或一溜柜,保护着里面的东西。

下面是两首有关“豆子”的谜语:

31

油毡纸

包黄蜡

谁逮不着

大王八

(马港子,蔡士德- 41.12.14)

由于第三行的影响,这里最后一行的节奏正好跟前两行的节奏形成对比。

32

瓦片儿

扣瓦片儿

里头住一个

大黄猫

(西册田,赵德明- 41.1.22)

这首谜语的节奏很不规整。

下面有两首谜语是描述“麦角”的,这是一种谷物穗里的瘤(德语称Mutterkorn),当地叫“酶酶”:

33

远看绿

近看吃的

扒开是白的,

咬开是黑的

(大王,李倍纪- 40.11.22)

34

远看是绿的

扒开是白的

咬开是黑的

(西册田,赵德明- 41.1.25)

后边这一首谜语只有三行,可是跟它的前一首相比,其句式却更加整齐。

下面是两首有关“公鸡”的谜语,来自同一个信息提供者:

35

格棒的柴

搭了个炕

老婆儿睡觉

汉子唱

36

头戴珊瑚笔架

身穿五色衣裤

歌声一唱

日出东方

(大王,徐安- 38.9.22)

下面是两首有关“豆芽”的谜语:

37

生根不落地

生叶不开花

街上有卖的

园里不种它

(大王,徐安- 38.9.22)

38

一个媳妇

一条腿

抹了帽子

张大嘴

(榆林,姚久恩- 40.11.24)

下面是两首有关“镜子”的谜语:

39

一间房

亮堂堂

两个小怪

较衣裳

(西册田,赵德明- 41.1.21)

第三行跟第一行的节奏有相同的部分,但因为它不规则,也为最后一行的新节奏作了准备。

40

金胡律儿山

黑忽律儿峪

出不来

进不去

(小盐房,杨恒- 41.12.14)

“金忽律儿山”,意思是金色的山,指玻璃镜片;“黑忽律儿峪”,意思是黑色的山谷,肯定是指木头镜框。

在下面有关“豆荚”的谜语中,我们又发现同样类型的谜语的两个版本,在用韵上两者都不完全和谐。这说明孩子们只是按他们所听到内容的来背诵,没有改变一个字。

41

一苗树

不高个儿

树上有

小刀刀

(马庄,李生春- 41.12.14)

42

一苗树

不高高

树上有

小刀子儿

(西册田,范丕文- 41.1.21)

下面是两首有关“汤勺”的谜语:

43

铜头

铜背

高个腿

(龙堡村,刘佐- 41.1.3)

44

格南来了

黑小子

有头

没脑子

(马庄,李贵文- 41.12. 14)

这首谜语只有第二和第四行押韵,节奏也彼此和谐。

一首有关粪叉(manure fork)的谜语跟这首用韵相同,只是第一、二行的节奏跟这首的前两行的节奏调了个儿:

从南来

一个小子

有头

没脑子

(徐疃,丁俊亨- 40.11.22)(对比第69首)

下面四首是有关“杆秤”的谜语:

45

一个老汉

挨墙睡

虱子虮子

爬了一脊背。

(北栋庄,高承- 41.12.14)

在靠墙放的杆秤上面,标志重量的刻度星或黄或白,有大有小,被比作虱子和虮子。

46

带了小兄弟

出门做生意

抓我小辫子

同我当年纪

(大王,徐安- 38.9.22)

47

一个小妹妹

出门做生意

两头小辫子

(土兼场,康映魁- 40.12.9)

一个老汉儿

靠墙睡

虱子爬了

一脊背。

(西册田,徐世义- 41.3.7)

西册田的徐世义提供了这后一首谜语。除最后一行略有差异之外,它几乎与第45首一样,意思也大致相同。

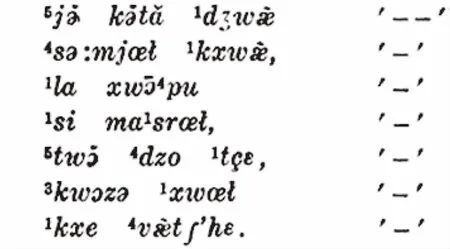

下面是三首有关“洋葱”的谜语,格式相同。

48

从南来

一个媳妇儿

白布衫

绿裤儿

(峰峪,王日暹- 40.11.24)

49

第49首的来源是(西册田,徐继茂—41.1.23)。这一首的词句几乎跟48首相同,只是第一行是“从东来了”,第三行的发音为“1pe pǔ3srl”。

50

身穿绿衫,

腿穿白裤。

(孙家港,姚承舜- 41.3.5)

该首完全不用韵,但句式明显取自于上面两首,只是句式结构比上面两首更加整齐,有一个明显的对比,节奏感也比前两首完美。

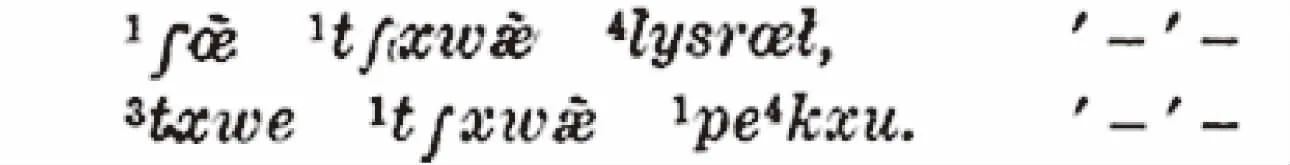

下面是三首有关“天空”的谜语:

51

青石板

石板青,

钉银钉,

钉上银钉

数不清

(西册田,徐继茂- 41.11.7)

52

一个大砖

四面宽

拉红布

系麻衫

捅着天

果子花儿

开万千

(榆林,姚久恩- 40.11.23)

这是从不同角度对天空的描述,前四行是日出时有红霞的天空,紧接的两行是对下雨时天空的描写,最后两行是指夜晚的天空。

53

第53首(西册田,赵德明—41.1.21)跟52首词句大致相同,只是第四行为“4tw3sjɑpjɛ”(掏上边)。其中的“4tw”我不明白什么意思,我觉得,这跟第52首第5行的“”(捅着天)应该是类比吧。这首最后是以这两行结束:

谁们逮着,

叫我个爹。

下面是六首有关“红辣椒”的谜语。从词句来看,这六首一定源自同一首谜语:

54

红鞭梗

绿鞭绳

一羊生了

黑羊羔儿

55

红主腰

绿爪爪

拿你妞妞

我耍耍

(东新桥,安杰- 41.12.14)

56

红灯笼

绿包裹

谁逮不着

扎脑袋

(孙家港,姚承舜- 41.12.14)

57

红坨坨

绿顶顶

里头长个

柿饼饼

(马港子,李襄阳- 41.1.3)

58

红巴巴

绿顶顶

里头放了个

柿饼饼

(西册田,赵德明- 41.1.21)

59

第二天,还是赵德明(41.1.22)这个孩子,又给我提供了一首有关红辣椒的谜语:

一苗草

看的到

小名叫

二幺幺

按曹安华的说法,最后一行中“二幺幺”并不是小孩的名字,同时他也提醒我小孩名字有叫“二羊羊”的。这可能是在用韵的影响下变音的结果。

另一首有关“柿子”的谜语借用了红辣椒谜语的描述:

60

红饼饼

绿盖盖

咬一口

浓咳咳

(榆林,姚久恩- 40.11. 24)

我们已经可以观察到,在同一个地方同一个人可以提供同一谜语的两种版本。同时,在同一系列的谜语的多地异文中,我们也可以看到,从东到西相距较远的地域范围内,同一首谜语也几乎没有变化。

赵德明还提供了两首有关“手”的谜语:

61

东一个老汉儿

拿了五根竹竿

西一个老汉儿

拿了五根竹竿

(西册田,赵德明- 41.1.22)

62

四个孩子

一同耍

每一个孩子

头上戴

一片妆瓦

(西册田,赵德明- 41.1.26)

我急切希望能采集到一个文本,不是四个孩子,而是“五个孩子”,来表示五个手指!

在西册田这个村庄,我发现了三首有关“酒壶”的不同谜语:

63

从南来了,

一个白鸽子

亲亲来了

上桌子

(西册田,徐继茂- 41.1.2)

64

从南来了

一个白公鸡

跳了锅子

耍锅水

(西册田,赵德明- 41.1.21)

在这首谜语中,第一行和第三行的节奏分别跟第二行和第四行的节奏相对。这两首谜语都用了起兴的句子,但第三、四行中存在不同。另外,跟第63首完全相似的谜语是后文的第70首和第88首,但它们的谜底是“茶碗”和“茶壶”。

下面是在同一村子发现的有关“香”的两首不同谜语:

65

弟兄三个

一般儿高

穿的

黄老布袍

(西册田,徐继茂- 41.11. 7)

66

弟兄三个

一般儿高

头戴

红毡帽

(西册田,范丕文- 41.1.26)

在两个相距较远的地方,我也听到了有关“蒸锅”的两个相同的谜语:

67

一个黑牛

盘头卧

好的赖的

都吃过

(毛皂,张存爱- 41.12.14 和西册田,范丕文- 41.1.21)

68

这位姑娘

黑脸黑衣

拳打不痛

加踢不离

绣花针

针眼穿不起

(榆林,姚久恩- 41.1.3)

这首有关“影子”的谜语在另外一个地方(坊城,贾簠武— 41.11.22)略微有些不同,只有第三行变了一下,作“踹她不痛,踢她不离”。

在我所调查地域东西两端的村子(神咀窝,玉存— 41.12.14和南徐,徐国斌— 40.11.22),分别听到了字句一样的一首关于“铡刀”的谜语:

68 a

一个鹰

一个鹞

一个圪蹴

一个跳

谜语对比描写的是两个在铡谷秸的人,一个蹲着抓着谷秸往铡刀口续,一个人则用力将铡刀片压下后又抬起。

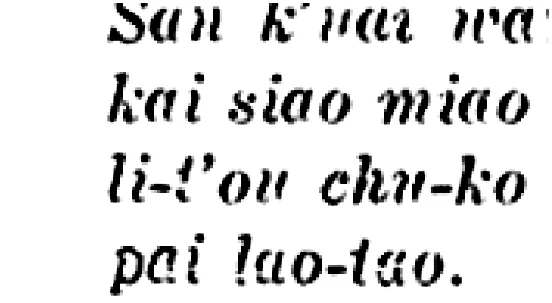

这一谜语在华北一定流传很广,并且会有不同地方的异文。FF. K. DeJeagher 和M. Van Durme所提供的异文(ChineescheRaadsels《中国谜语》第13首和Sino-Mongolica《东蒙教士志》II,2,p.13, 1921-22)证实了这个判断。这些异文在热河省很流行,但遗憾的是,并没有更加详细的流行地域的说明。

i ko hu, i ko pɑo 一个虎, 一个豹

i ko hennchɑo,i ko t’iɑo 一个哈(?)着, 一个跳

在其他一些地方,也有说成“i ko wu, i ko pɑo”(一个舞(或武),一个抱)的。这些异文表明,从“虎”到“舞”(或武)(hu>wu)经历了轻微的语音变化,并带来了全新的解释:从名词“虎”到动词“挥舞”,之后使得“pɑo”必须理解成“抱”。

这些例子只能说明,在一个相对比较有限的小地域内,会有不同层次的、各式各样的文本差异存在,尽管可能在更大地域范围内仍然有其他一些流行的谜语在词句和形式方面保持着一致。这使得解释谜语传布的原因和方式更加困难。只有一个更加全面、更加系统的调查有可能提供合理的解释。然而,文本中的一些差异向我们清楚地表明,一些不正确的发音以及一些类型的浸染是互相的;应该将异文尽可能精确地记录下来,以便使人们能够发现一个主题的谜语在地域间传布过程中是在什么地方、如何改变模样的。

b. 用韵的内部构拟

我所采集的韵语也向我们表明了谜语和儿歌是如何建构的。我们不仅可以看到它们的节奏和用韵有特殊的形式,而且我们也可以按照每句诗行的内部结构重新编排这些资料。如此,首先触动我们的是,相同类型的词语和表达方式,以及相同类型的对比和意象,反复使用,十分规整。我们可以认为,这些元素是创作喜闻乐见的传统形式的好的新谜语的技术规范。这些惯常表达方式发展成技术规范,当然是类比的自然结果。这些表达方式可能增长缓慢,不大为人所注意,可正是它们很受欢迎并被无限重复。

读者一定早就注意到了谜语起兴句常用的“从南或东来了个……”,除了上面所提到的第12、30、44、63、64几首之外,我们还有:

69

从南来黑猴

阔街点头

(榆林,杨义- 41.12. 14)

谜底:粪叉manurefork。

70

迎南来了

一对鸽子

亲亲来了

就上桌子

(马庄,康廷玉- 41.12.14)

谜底:茶杯。对比第63首。

71

迎南来了

小木匠

不用锛子

不用斧子

盖一间

小正房

(西册田,徐继茂- 40.11.22)

谜底:燕子。

72

迎南来了

一群羊

拨溜拨溜

就下河

(马庄,李兴- 41.12.14)

谜底:肉丸子。“丸子下锅”被比作“羊下河”。

同一谜底的另一首谜语是:

73

迎南来

一伙鸽子

拔光(?)

也没刷子

(疃堡,杨平- 41.3.7)

74

从南来了个

毛头黑怪

抹了帽子耍水

耍罢水戴帽子

戴罢帽子睡觉

(坊城,魏富仁- 40.11.27)

谜底:毛笔

75

迎南来了个

小后生

只顾扭捏

常倒转(?)

(榆林,姚久恩- 40.11. 29)

谜底:是在地上爬的一种昆虫?

76

跟南来了个

大灰狼

尾巴丈二长

(神咀窝,玉存- 41.12.14)

谜底:布袋儿

77

迎南来

背大白

头上顶

两捆柴

嘴里含了

宝宝玉

屁股蹦出

黑珠来

(南徐,徐国斌- 40.11.21)

谜底:羊

毫不奇怪,上面谜语的一般用作起兴的句子,并不总是和谜语后面句子的节奏和用韵相和谐。谜语中其他最常使用的起兴的句子有:

1)一个老汉儿……(第28、45首)或一个黑汉……

2)一只黄老鼠……

3)一个猴……(第69首)

4)一条狗……

5)一块布……

6)树上……(第41首)

7)若描述一些可人的或令人愉快的事情时,我们发现起兴的句子多为“一个小媳妇儿”(第38首)或“一个小妹妹”(第47首)。

我们已经在上面引述的谜语中看到了大量类似起兴的例子。这类起兴似乎很受欢迎,下面一系列新例子也明显说明人们对这些起兴的喜爱程度:

78

一个老汉

活了个八十八

天天早起

咔哒咔

(张家堡,齐有财- 41.12. 14)

谜底:掸子。

79

一个老汉儿

活的九十九

喜欢叫你

扭断手

(大王,李倍纪- 40.11.24)

谜底:洗碗搌布。

80

一个老汉儿

背了二斗糠

走一走

下一下

掏出毛雀

拧一拧

(西册田,范丕文- 41.1.26)

谜底:油磨。走一走,下一下,是指谷物,这里被比作糠,一般放在框架内,用布包好,然后用楔子塞住框架。“楔”的发音(5sjǎz)跟“下”的发音(5sjǎ)在方言中构成双关。

81

一个老汉

一条腿

拉拉流黄水

(后子口,赵元津- 41.3.6)

谜底:滤干器或漏勺。

82

一个黑汉

阔街各窜(?)

(西册田,赵德明- 41.1.22)

谜底:猪。

83

一个黄耗子

靠墙挖洞子

(西册田,范丕文- 41.1.22)

谜底:粉刷子

84

一个黄耗子

旮叽旮旯

降尿了

(西册田,范丕文- 41.1.22)

谜底:毛巾。中国人洗脸一般用热毛巾。湿抹布搭在粪叉杆上,对比第69首。

85

一个黑猴

各街磕头

(徐疃,丁全世- 40.11.21)

谜底:粪叉。对比第69首。

86

一个狗

一边走

打一枪

张开口

(峰峪,王日暹- 40.11.24)

谜底:中国锁。锁被比作一条在门扇边看门的狗;开锁的声音被比作枪声。

87

一个大红布

圪褶儿叠了无数

(张家堡,王佐- 41.12.14)

谜底:痔。

88

一棵树

五股

当中圪夹个

白虎

(马庄,秦兰存- 41.12. 14)

谜底:手中的茶杯。

89

一棵树

圪片片

上头住了个

三爹爹

弯弯着

(马庄,李典- 41.12.14)

90

一个媳妇儿

一只眼

旮叽旮旯

能看见

(西册田.???)

谜底:灯。

以上是谜语中经常使用的起兴句,我们可以对比以下一些比较罕用的起兴句的例子:

91

一个圪塔

掏七个窟窿

(西册田,范丕文- 41.1.7)

谜底:脑袋

92

一身毛

四只手

站在地上像人

伏在地上像狗

(榆林,姚久恩- 41.1.3)

谜底:猴子。

另一类型的起兴句是描述某个特定的地点,如“一扇门”(第29、30首),“四面墙”“一间房”(第39首),“在院中央”“一块砖”(第25、26、52首)。又如:

93

四面四堵墙

当间儿熬麻糖

谁逮着

尝一尝

(坊城,贾簠武- 40.11.22)

谜底:茅房!

94

四面四堵墙

能圈猪

不圈羊

(马庄,王理- 41.12.14)

谜底:算盘。“猪”跟算盘上的算“珠”在声音上构成双关。

95

半墙

住了一家子

坏人家

偷米偷面

就是我冤家

(西册田,赵德明- 41.1.21)

谜底:老鼠。这首谜语可以跟下面这首进行比较:

96

三棱四角房

珍珠包红娘

想吃红娘的肉

解裤带,脱衣裳

(西册田,徐继茂- 41.1.21)

谜底:粽子。

96a

一间房

黑洞洞

两个小鬼

耍棍棍

(西册田,赵德明- 41.1.21)

谜底:风箱。

97

当院一苗树

吱吱扭扭

宽榆树(?)

(西册田,徐杰山- 41.3.6)

谜底:磨。对比第18首。在这首谜语里,绑着磨盘的推杆被比作了树。

98

当院一匹马

敢骑不敢打

(徐疃,丁全世- 40.11.21)

谜底:孩子的屎。

99

两条白狗

挡在门口

五个差人

拉上就走

(榆林,姚久恩- 41.1.3)

谜底:鼻涕。

一些句子,如:“千人万人(或万马)抬不动”,或“放一边”“里面住了……”“上头住着……”等等,经常用在谜语中,但是谜底却差别很大。除了在第25、26、29、30、41、57、58、89首中我们看到类似的情形,还有如下一下例子:

100

房上一苗草

千人万人

割不到

(龙堡村,刘佐- 40.11.24)

谜底:烟柱。

101

当街有个

大台瓮

千人万马

抬不动

(马庄,白文- 41.12.14)

谜底:井。

102 上面101首的异文:

当院一个瓮

十八个牛

拉不动(?)

(坊城,贾簠武- 40.11.24)

103

房里的粥

千人万人

不敢扣

(西册田,范丕文- 41.1.23)

谜底:屎。“房”指茅房。

104

格棒门

格棒户

里头住了个

花媳妇

(大王,郝柱卿- 40.11.24)

谜底:喜鹊窝。

104a

弟兄两个

一般高

院子

进家尿

(西册田,徐继茂- 41.1.7)

谜底:水桶。将这首谜语跟第65、66首及第84首最后一行进行对比,我们可以看到,这首谜语完全是由其他谜语的词句等元素拼合构成,但意思却大相径庭。类似的构成方式还能找到其他许多例子。如果对每一例的构成部分都逐一分析,那显然就会占用太多的篇幅。

105

白墙没缝儿

里头住了个

黄色儿

(西册田,刘孝- 41.1.22)

谜底:鸡蛋。这首谜语,另外一个孩子也给我说过,不过他的谜底是“臭虫”。他解释说:“刷白的墙没有缝隙,过一段时间后,小的臭虫就生出来了。”这个例子说明,在孩子们的想象中,整首谜语或一首谜语的一小段可以联想到非常不同的事物,而这些事物之间却并没有明显的关联。

106

麻屋子

红帐子

里头住个

白胖子

(龙堡村,刘佐- 41.1.3和大王,徐安- 38.9.22)

谜底:花生。

许多韵语在词句上表现出很强的整齐对仗的倾向。这可以通过同一些词在多个诗行的重复实现,也可以通过在相对的位置用一些自然相对的词语来实现,如白天-黑夜、阴-晴、明-暗、大-小、上-下、东-西,等等。举例如下:

107

不嫌你穷

不嫌你富

但看黑夜

上你那肚

(西册田,范丕文- 41.1.22)

谜底:被子。

108

长不过一摣

粗不过一把

算?头起

有个圪卡

(西册田,赵德明- 41.1.22)

谜底:酒壶。

109

触触你的

摸摸我的

掰开你的

塞上我的

(西册田,赵德明- 41.1.22)

谜底:扣扣子。

正如在第11、12、97首谜语那样,谜语还经常用到拟声词:

110

老头子

哼哼哼

坐在火上

不起身

(補村,刘富山- 40.12.8)

谜底:茶壶(烧水壶)。对比第62首。

下面一首是“上-下”的对比:

111

上毛

下毛

到了黑夜

毛对毛

(西册田,范丕文- 41.1.22)

谜底:睫毛。

下面是“东-西”的对比(比较第61首):

112

东墙一个紫色(16)当地方言中,指一种多足的虫子。——校注

西墙一个紫色

但看两个

到不了一道

(西册田,范丕文- 41.1.22)

谜底:眉毛。

113

东一个庙

西一个庙

两个小鬼

上一个吊

(西册田,徐继茂- 41.1.7)

谜底不明。

下面是“大-小”的对比:

114

臀大

腰细

头上顶着

铜器

(张家堡,王佐- 41.12.14)

谜底:灯。

114a

底托大

当间儿小

上头呢嘴嘴

又大

(西册田,徐继茂- 41.1.7)

谜底:酒壶。可与第63首相对比。

下面是“白天-黑夜”的对比(可与第10、11和24首对比):

115

白天的溜溜

黑夜吃妞妞

(榆林,姚久恩- 40.11.22)

谜底:门挂链。白天门挂链悬空;晚上扣在铁鼻儿上栓门,这被比作吃奶头。

116

白天走了

一千里

黑夜卧在

炕沿底

(西册田,徐继茂- 41.1.7)

谜底:鞋。

以上的这些例证,能充分说明谜语这种韵语形式的内部结构。这样,我们也就能很容易理解,一些既定的流行表达方式的经常使用在一定程度上导致了谜语词句类型方面的雷同,一些表达方式很容易被植入某一框架,创作出各种类型的新谜语。因此,这些谜语,即使新创作的谜语,尽管谜底不同,用韵不谐,节奏不整,却表现出其传统的一面:构成的元素似曾相识,其建构的框架也是传统的,因为其本身就是一些最流行的谜语的拼合。如果再加入同一主题的谜语的地理分布研究,这类建构元素的比较研究就能为我们提供解决一系列谜语的复杂问题的钥匙。

2. 戏谑及讽刺韵语

谜语结构的这类分析也可以被套用于其他类型的韵语研究。即使从这一点而言,一般来说,从一种类型的韵语套用到另一种类型的韵语的过程是渐进的,了无痕迹,几乎很难觉察。我们已经提到了谜语的韵律和用韵的规则。我们也可以观察到,上面引用的许多谜语的最后一二行,几乎跟整首的描述或谜底所指毫无关联,仅仅是为了取笑或增加一种戏谑作用。它们仅仅是为了烘托某种效果,借以增加荒诞和喜剧性而已,当然同时也起到了结束谜语的作用。在很多情况下,它们或多或少是对听者的戏谑。从下面的例子我们将会发现,这类的谜语很容易就会变成真正的讽刺性韵语。除了我们已经提到的第31、53、55、56首之外,我们还可以举例如下:

117

白腰腰

黑裤裤

谁逮不着

是个鳖兔兔

(马庄,李生春- 41.12.14)

谜底:瓮。瓮的上部接近瓮口沿的地方是亮色,其余的地方则是暗色,因此被比作(当时)中国人的裤子,其裤腰跟其他地方颜色不同。

118

脚蹬手搬

谁逮不着

是个坏蛋

(马庄,李斌- 41.12.14)

谜底:梯子。

在此,我们也必须指出,第117首谜语中用了叠音这种表示小或亲昵的语言形式,这是比较有特色的儿语形式,在下面的谜语中我们将会特别说明(对比第161首)。

在一些戏谑性的韵语中,我们发现了许多谜语中都有的起兴的句子,同时也有上面我们提到的侮辱性的结尾(对比第97、117和118首)。

119

当院一苗榆树

榆树挂条皮裤

皮裤抓了虱子

你爹叫个贼侉子

(大王,郝柱卿- 40.11.24)

“侉子”被用在许多侮辱性的词语表达中,如“老侉子”,是一种毒蛇。

在这类戏谑性的韵语中,我们可以看到孩子们自己的创作。他们想彼此取笑逗乐。因此,这些戏谑性的韵语一般都比较短小,大都十分直接而粗野。同伴们的各种生理缺陷,生活中和身边的各种趣事,都会成为孩子们的描写的对象,总是辛辣而机智。

第一阶段

创作这类戏谑性的韵语,最简单的方法是给嘲笑的对象起外号,由此加入各色的戏谑,统统套入节奏或整或散的句子中,说不定在哪一句上还押上一韵。这类韵语看起来总是没有特定的形式,粗糙而低俗。它们可能用过一次之后便被忘记,或者后来又被拾掇起来。再次记起并被使用时,初次版本一般会得到修正,变得更加整齐,合乎传统的形式,在很多情况下,一些粗俗的地方会被不同程度地剔除。下面一首初次版本的戏谑性韵语就足以说明问题:

120

高老汉

皮裤圪夹了个

红蛋

割了吧

怼(?)煞人

不好看

放屁有味(这句喊出)

(西册田,范丕文- 41.1.22)

第4行和第7行跟其他几行节奏不同。第4行是用自然的说话语调背诵出的,第7行则是喊出来的。如果在以后有人再重新编排这首儿歌,这类的句子或者被删除或者被改成相对比较合适的韵律。在下面的几首戏谑性的韵语中,这类的喊叫和自然说话的语调形式还是出现了,可是却换用了一个较好的并明显的新韵律。这是有意为之的,为的是获得一种强有力的效果。孩子们创作了许多这类的戏谑性的韵语,可是它们并没有能保持长时间流行。这或者因为这类戏谑性韵语的意象所指的对象在孩子们的生活中很快消失了,或者因为这些戏谑韵语并没有创作得很好。在每一个村子里,几乎每一个男孩都有自己的绰号,而且每一个绰号都有一个戏谑性的韵语。

一个孩子的前额有一个镰刀形的疤。他的外号及有关其外号的韵语是:

121

半月亮

黄糕烂豆腐

(西册田,徐继茂- 41.1.23)

另一个小孩叫“七子”,可是他的外号叫“七瞎罗”,其外号的韵语是:

122

七瞎罗

七瞎罗

割了我

二亩半

大山药

(西册田,徐继茂- 41.1.23)

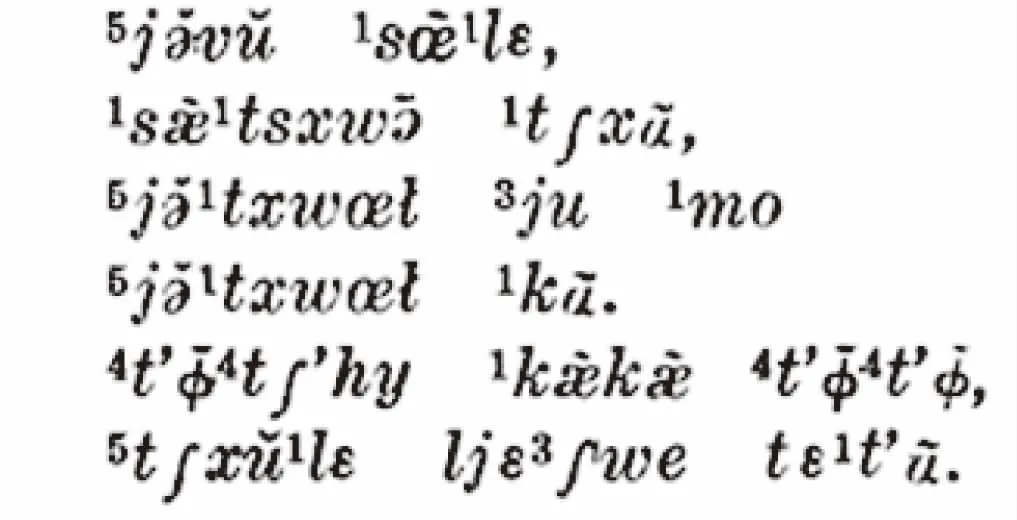

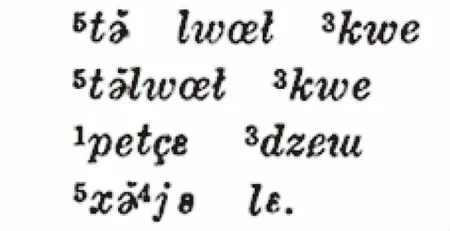

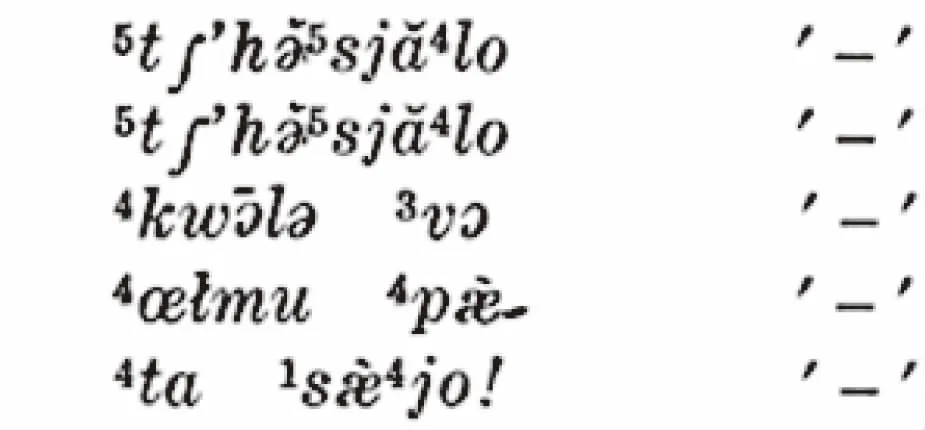

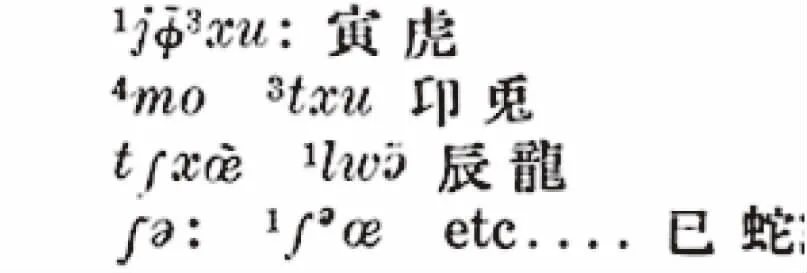

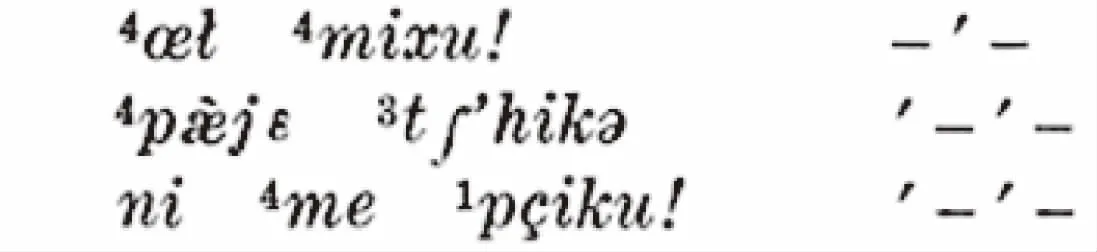

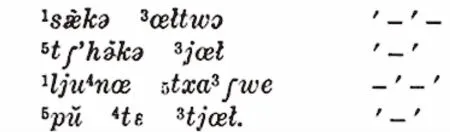

这一首韵语的提供者徐继茂告诉我,他自己的小名叫寅虎子,其他的孩子一般只是拿十分流行的农历生肖年的韵语来取笑他,只不过是从第三行开始,即:

很明显,这种韵语不可能在孩子们中流行起来。但是,其他一些取笑某个特定的人的韵语,形式更加规整:

123

二迷糊

半夜骑个

你妹屁股

(西册田,范丕文- 41.7.20)

榆林村一个叫姚久恩的男孩,一只耳垂上长了一个小东西,所以他有个外号叫“三只耳”。下面是有关他的韵语:

124

三个耳朵

七个眼儿

流脓淌水

不待喋

(龙堡村,刘佐- 40.11.27)

在他很小的时候,家人将范丕文从山里带了出来。因此,范丕文被谑称作“山雀”。他给我说了有关他的外号的韵语:

125

叽啦

嘟啦

山雀儿

上你妈兜了。

(西册田,范丕文- 41.1.22)

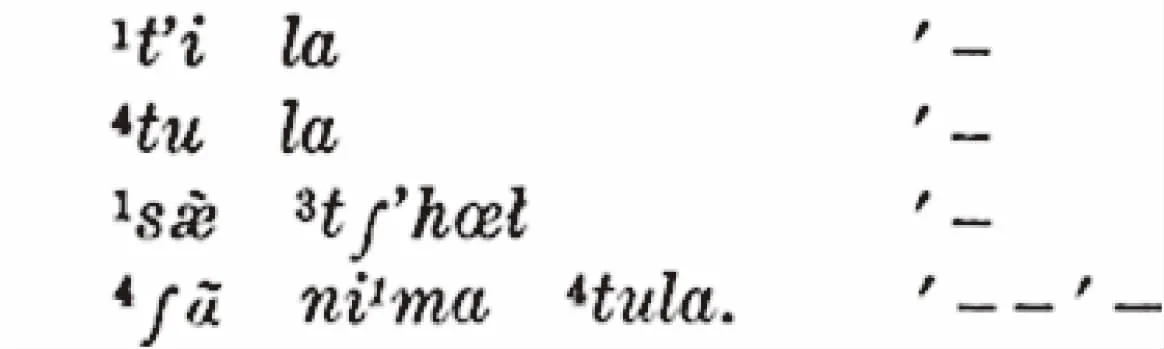

“1t’ilɑ”“4tulɑ”两个词中的音节lɑ,是由于儿歌中节奏和用韵的原因而发生变音的。在日常话语中,一般说成“1t’il”“4tuli”(叽了嘟里),l是动词的一个描述性后缀,li是“里面”的意思。

西册田一个叫徐杰山的男孩,小名叫“思老板”。下面是有关他小名的一首韵语:

126

思老板

上庙点灯盏

灯盏没点

买两个碗

(西册田,好几个孩子- 39.3.8)

因为我听不懂这首韵语,一个来自南部山村邓草的成年人秦元鼎给我重复了几遍。他给我的解释是:“思老板,上庙点灯盏,灯盏没点着,买了两个碗。”

一次,我还看到了一首有关一个年轻女教师的韵语是如何形成的。这位女教师曾订了婚,可是后来悔婚了,这给她带来了很多的麻烦。她村子学校里的孩子首先创作了一首韵语:

127

嘣嘣嘣

噔噔噔

香兰不嫁

齐宝明

(西册田,范丕文- 41.2.20)

几天以后,第二首略好的韵语形成了:

128

徐香兰

徐香兰

娶你不好办

麻烦短你两个钱(这句喊出)

(西册田,范丕文- 41.2.26)

这类的儿歌可能会消失,因为它们是为特定的人物,在特定的环境下创作的,太特殊了。可是我们很容易设想,只要稍事修饰,它们可以变成另一类戏谑性的韵语,其形式能相对持久,具有相对大的普遍适用性。这就进入了韵语的

第二阶段

毫不奇怪,有些韵语旨在讽刺当地的一些社会生活现象,有时会表达一个村子的人对另一个村子的人的某种态度。一些韵语在某个很大的地域内流行,因此也就产生了很多异文。就后种情形来说,我采集到一首韵语的三个异文:

129

拖拉鞋

倒后跟

你妈嫁了个

小后生

(东新桥,安杰- 41.12.14)

130

歪戴帽

拖拉鞋

睡两回

叫我个爹

(西册田,范丕文- 41.1.25)

他是一个私生子。对比第117首。

131

歪戴帽

拖拉鞋

想当个子弟

没两个钱

(徐疃,丁瑞亨- 41.2.27)

下面是对过路女子的一首侮辱性韵语:

132

婶子大娘

躲(?)开路

拿你老身

尿一泡尿

(榆林,姚久恩-41.11.28)

下面是对一个小男孩的辱骂性韵语:

133

有这么一家子

好吃脓带个痂子

吃了一天

攒了一碗

吃了一年

攒了一盘

吃了一辈子

攒了一柜子

(大同城,1942年4月)

第一行的节奏模式重复了两次,第二种节奏模式重复四次,第三种节奏模式重复了两次。押韵的词在每句中的位置相同,轻重音的节奏位置也大致相同。在第二种节奏模式中,韵脚还有交错,即“天”和“年”,“碗”和“盘”都隔一行押韵。

134

针对一个又高又瘦的人的戏谑韵语:

腰细

腿长

一辈子

穷王

以后

没有看头

(徐疃,丁瑞亨- 40.9.13)

135

针对一个羊倌儿的戏谑韵语:

羊伴子

打你妈的

臀蛋了

狼把你妈的臀蛋咬着啦

我给你妈揉一揉

你妈骂我扫把头

(西册田,范丕文- 41.7.20)

“扫把头”是一个双重侮辱性词语,意思是“我与你妈有染,我是你爸”。

其他一些韵语对社会状况有所谴责。下面这首是对村子周围一伙土匪歹人的讽刺描写。尽管这首韵语在节奏和用韵方面非常成熟,可是它是一首描写时代大变的新儿歌。因为不多年以前,“土匪”在这一地区闻所未闻。

136

洋烟花

开白啦

山西队

倒霉了

没马没枪

手拿讨吃棒

骑上那马

挎上那枪

扒开电棒

搜姑娘

(西册田,范丕文- 41.7.20)

这首韵语前四行的节奏是普通的四行韵语的节奏,紧接着后面的两行突然变成了一种新的节奏。人们可能会认为,第六行之后是另一首新的儿歌,因为第七行又开始了另一种新的节奏,且第五、六行的内容与第七、八两行的内容有明显的矛盾。下面的一首儿歌似乎能印证这种看法。可是事实上,上面这首儿歌是作为一整首儿歌背诵的,刚才所谓的内容上的矛盾只是成人眼中的矛盾。

137

洋烟花

开白啦

山西的坏鬼

又来了

(西册田,范丕文- 41.7.20)

下面这首韵语,表达的是一个村庄对另一个村庄的恶感和蔑视:

138

酸秋林

烂榆林

臭水坝塘

坊城村

(疃堡,曹安华- 45.1.8)

人们对普通生活的各个方面也有一些妙语经常表现在儿歌中,例如下面是一首有关装病的儿歌:

139

大同的馍馍

虚撑撑

我就了两个

饱哼哼

我妈叫我

做营生

我就装了个

肚子疼

(大同城,1942年4月)

140 四大文明:

电线杆子

德律风

大脚板

毕业生

(胡家窑子头,杨富林- 40.12.26)

141 四大忙乱

下雨收场

火烧房

贼剜空子

狼叼羊

(胡家窑子头,杨富林- 40.12.26)

142 四大坏

掏了灰

塌了炕

失了老婆

没了唱

(胡家窑子头,杨富林- 40.12.26)

在我所采集到的韵语中,有四首是对一些宗教仪式的戏谑。在官方组织的求雨仪式上,人们会用到小孩,让他们在龙王的雕像前献祭。一般民众对长长的求雨队伍中的道士并不太在意,只是在其他一些场合(比如,在《民俗学志》三卷1期第128-130页,我所讲到的结婚仪式中的一些迷信的仪式上),人们才会站在这些真正的祈雨者的角度创作一些新的短小韵语。

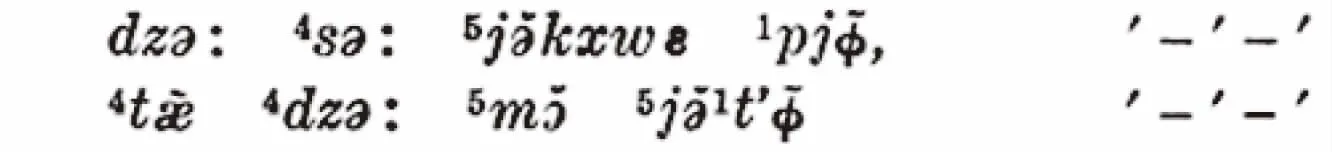

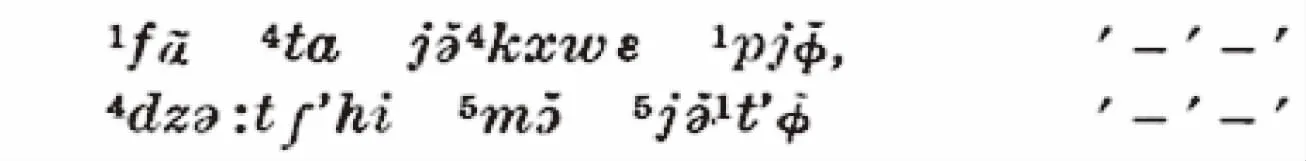

在大旱之时,孩子们会聚集在大街上,一旦发现天空中有黑云出现,有希望下雨,他们便开始唱下面的儿歌:

143

龙王龙王

下大雨

打了麦子

供养你

(疃堡,曹安华- 45.5.14)

我们可以把广陵县的一首十分相似的韵语写下来进行比较:

老天爷下雨罢

打上吃米罢

管我们这个小嘴罢。

另一首韵语与非官方的求雨仪式有关,这场仪式由一些小女孩们来表演。这个地区的小女孩都信仰厕神“毛姑姑”,为的是:1)在新年询问她们能否在年内找到丈夫;2)在大旱之时祈雨。在第一种情况下,女孩们用纸糊在笤帚和大勺子上,做一个毛姑姑象。在第二种情况下,女孩们会骑在笤帚上大声喊唱:

144

青铜镜

扫帚马

请上毛姑

耍一耍

(大王,李元德- 41.7.1)

第三阶段

在以下将要给出的最后一组韵语中,我们甚至能发现一些韵语形式的一般套用已经走得很远了,其内容已经变得毫无实际意义,甚至变成说教,以至于走到了儿童韵语和谚语俗话的边缘地带了。

145 短工的希望

糕软点儿

菜满点儿

工钱大一点儿

天短点儿

(Hd 220.4.- 25.1.41)

146 乞丐所做的事

穿狗头

咬冷粥

打扫菜底

倒枕头

(Hd 220.4.- 25.1.41)(17)148和149两首原文所标示的采录村庄和信息提供者有误,这或者是英文原文编校有误。前文“资料搜录”一节指明,Hd220代指的是坊城,但坊城的信息提供者只有3人。因此,这里没有翻译这两首歌谣的出处信息。——校注

147 盟兄弟

家伯

家伯

嫁你姐姊妹

礼回

(西册田,赵德明- 38.11)

148 其子肖父

白花(18)说瞎话的人。——校注儿子挎钱串儿

铁匠儿子陶陶咯儿

画匠儿子颜色碗儿

戏子儿子打把子。

(友宰,孙俊义- 40.9.6)

下面是这同一主题的另外两首异文:

149

庄户儿子会拉套

白花儿子会整梢

讨吃的儿子会拿棍

(独树村,霍毓富- 41.4.29)

150

画匠的儿子颜色碗

泥匠的儿子刮刮灰板

白花的儿子挎钱串儿

寡妇的儿子不敢管(没人管)

老鼠的儿子会打洞

船家的儿子会耍棍儿?

唱戏的儿子会打扮

带书的儿子会拉官儿

(坊城,魏富仁- 39.6.10)

151 养子

娶了个寡妇

带来了一个儿

活的有了叫爹的

死了有了哭爹的

(疃堡,曹安华- 38.11)

注释

1939年9-10月间,我在阳高县的一个小村庄里住过短短的两周,这使我有机会记录了以下一些戏谑性的韵语。这些韵语都是由一个叫王明簾的年轻人提供的。王明簾,25岁左右,来自京包铁路沿线的一个小村庄罗文皂。该村位于阳高县和天镇(城)之间。

152

脱纱灯

骑马不扎蹬

跌下跌了个不差生

起来还要吃花生

153

二肉蛋

烧火不用碳

腰里还有

一把烂火铲

154

三疤疤

吃下石头

便沙沙

155

疤子疤子上树

扯了疤子的皮裤

156

肉蛋

骑上毛驴

受看

跌下

跌了个

灰蛋

157

小黑娃娃

好耍土

磨烂袖袖

没人补

亲娘死

在野草地

剩下后娘

不搭理

3. 有韵的故事及其他

将要讨论的最后一种类型的韵语,我们最好将之称为“为儿童而作的韵语”。它们几乎都是由妈妈创作来哄孩子的童谣、摇篮曲及有韵的故事。当然,我们刚才所给的名称既根本无法为其划定一个明晰的界限,也无法将之与此前我们讨论的韵语完全分开。它们跟前面两类的分界并不清晰,相互交融,犬牙差互。使用这一名称,我们只是想说明这些韵语是由他们的父母或小朋友教给他们并逐渐记住的。无论在哪种情况下,都很难毫不含糊地说出,这首韵语是妈妈首先给孩子唱的还是妈妈跟别人学来的。严格区分这类韵语和其他韵语是没有用的。我在这里的这一分类,仅仅是为了能更容易地进行说明及理解它的一些显著特点。这些特点在大多数韵语中都很明显。

首先,我们应该说一下有关昆虫的韵语,即当孩子们看到蜜蜂或毛毛虫等昆虫时所唱的韵语。这里,我们仅有一个例子。这首儿歌是孩子们在抓到蚂蚱时唱的。他们把蚂蚱抓在手中,向空中抛了三下,并同时唱道:

158

簸,簸,簸簸箕

簸到三年

再放你

(西册田,范丕文- 40.9.1)

我们已经讲过,这类儿童韵语最引人注意的特点是,它们似乎都是幽默的、嬉戏性的有趣故事,或是哄孩子的催眠曲。自然地,其语言是对儿童语言的真实模仿,其中也充分考虑到了不同阶段儿童说话的特点。下面,我们可以按照其大致的发展顺序做一个探讨,包括从语言最简单的韵语到词句方面有一定变化的韵语,再到一些错落有致的艺术性使用词语的韵语。这后一种韵语多少都蕴含了一些有价值的观念。

正如我们在一些韵语中(如第159首)所看到的,比较简单的韵语中的词多用叠音形式。(19)这是一种表示“小称”的特殊的艺术性语法手段,主要针对较小的幼儿使用。——校注如:

159

公鸡公鸡

累窝窝

草鸡草鸡

下蛋蛋

(东浮头,葛茂川- 42.1.6)

累窝,是指公鸡和母鸡的交配行为。尽管在日常话语中这是一个词,不能切分,可是vo这一音节还是重叠了一下,为的是跟后面的下“蛋蛋”形成类比。“蛋”是一个单音词,相对独立。这可与第117首相比较。

这首韵语可以跟《歌谣》(1923年第32号第5页)刊载的山西岚县的歌谣异文进行对比:

公鸡累窝窝

母鸡下蛋蛋

十八老婆送饭饭

一送送到地起头

打了罐罐撒了米

一颗一粒全捻起

在有些韵语中,一个词或一系列相关的词在各种句式中不断重复。这仅仅是一种文字游戏,并无严格的逻辑意义。例如:

160

砂窖里头

放点水

砂壶

酒壶

到夜壶

人之初

性本善

烂砂锅子

炒鸡蛋

(西册田,徐继茂- 41.1.23)

基于上面同样的理由,我们也可以解释下面这首儿歌中从“坏天气”的描写到“骑猪进城”的想象力的突然跳越。

161

刮黄风

关大门

骑上母猪

下大同

(大同城,1942年4月)

“下大同”这一表达法,可以对比第139首。在现今大同以南的地区,也就是我资料的主要收集地,我从未听到这种说法。在我收集资料的这些村庄,“到城里”人们一般说成“进城”或“入城”。

下面这首儿歌,极具想象力,其第9-16行用一问一答的形式讲述了一个颇为荒诞的故事。从这首儿歌中,我们可以很清楚地看到儿歌的哄孩子的目的。由于罗列了许多荒诞不合逻辑的词,句子的节奏不得不频繁变换,重音大都放在了不时出现的荒诞的词上,或一些毫无关联的事情上,而不是放在韵语本身应有的节奏位置上。

162

红公鸡

绿尾巴

摇摇摆摆

圪哪去?

上山买马去?

买了个啥马?

买一个

红雀儿(?)蚂蚱

咋着了?

跳哒

咋叫唤了?

叽叽喳喳

(西册田,范丕文- 40.11.21)

下面是另外一首同类型的儿歌:

163

整葫芦整

剥壳壳

里头住了个

老太太

老太太

吃啥呀?

吃面呀

谁擀的

你二姨

谁下的

你二哥

谁烧火

秃小子

谁打碳

黑老汉

谁担水

你二哥

…………

爹一碗

妈一碗

两个小鬼

两半碗

就差秃小子没碗了

……

上山砍木碗

木碗没砍着

赊了二尺红布布

补量小袖袖

剩下的补量小腋腋

(南徐,徐国斌- 40.12.8)

这首儿歌的起兴句跟第40首谜语的起兴句相似,但我不晓其意。我们可以把这首儿歌切成几部分,每一部分有其自成系统的用韵和节奏。1)前四行,是起兴,这在前面我们所讲的大多数谜语中都有。2)第二部分采用了一问一答的形式,跟起兴句的节奏不同,很不规整。3)从第18行到末尾,故事在这一部分转到了“碗”。从第22行起,在最后四行中又用了新的节奏。补量,缝补的意思,实际上是将两物放在一起比较长短的意思。

下面是采用问答体的第三个例子:

164

开窗窗

吊窗窗

里头住了个

豆娘娘

吃啥呀?

下豆面

蒸啥呀

蒸棒槌

盖啥呀

盖簸箕

(西册田,范丕文- 40.11.21)

在这首儿歌中,前四行几乎跟一些谜语中的开头相同,之后便采用了一问一答的形式。在我所记录的问答式儿歌中,没有一首是真正的由两个或多个孩子轮番问答,而全是由同一个孩子背诵出来的。就我现在手头记录的儿歌而言,从中看不出儿歌是全由一个孩子唱诵还是应该由两个或几个孩子按问答的方式轮唱,这是我记录儿歌方法上的缺点。

下面是问答体儿歌的最后一个例子:

165

大豆大

蹦开花

哥哥耕地

嫂嫂抓

妹妹送饭

好庄稼

庄稼地

一股水

涝了妹妹的

花裤腿

妹妹妹妹

你甭哭

明儿后聘你呀

什么车

红油斑

绿轿车

什么色牛

犍牛乳牛

乳牛的娘娘

会梳头

前头梳了个

花丫丫

后头梳了个

照灯笼

灯笼底下

卧黄狗

黄狗黄狗

女在家

我给你上山

采梅花

梅花梅花

没采着

采出两个

大媒人

媒人媒人

请上炕

我的女儿

会装样

媒人媒人

请下地

我的女儿

会放屁

媒人媒人

请出院

我的女儿

会拈线

媒人媒人

请出街

我的女儿

会拓鞋

媒人媒人

请出堡

我的女儿

会打鼓

媒人媒人

请出城

我的女儿

会赶狼

(西册田,徐继茂- 40.11.22)

在其他一些非问答体的儿歌中,故事发展比较自由,从一个意象跳到另一个意象,没有多少逻辑。每一行的结构都很严整,刻意形成诗行间的平行对仗结构。有时,为了讲述故事的需要,并保持句式的严整,每句的韵脚便显得不再重要了。

166

阳婆已落

绿轿车

里头有个

毛娇娇

…………

毛娇娇问

恁要枣子

恁的枣子没核

你妈嫁个牛犊

牛犊没夜草

你妈嫁个圆瓢

圆瓢不会舀水

你妈嫁个小鬼

小鬼不把门

你妈嫁个镰把

镰把不会砍柴

你妈嫁个侉子

侉子不会算卦

你妈看上我了

(西册田,范丕文- 40.11. 21)

167

星期子

哥哥搀着弟弟

有一次遇着先生

先生要弟弟唱歌

弟弟唱道

三岁小孩

穿着红鞋

摇摇摆摆

到学堂来

先生甭笑我

我要回家去

吃一点奶再来

(西册田,范丕文- 40.11. 21)

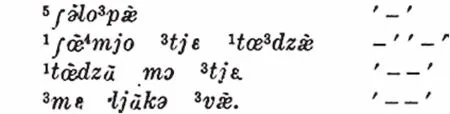

3,是“我”的书面语古音。

168

房背后头

一苗瓜

圪溜拐弯

穿回家

婆婆揪揪嘴

媳妇一脸疤

猴贩馍馍

(疃堡,杨平- 41.3.2)

169

泽胡泽

帮互帮

两口睡

一通炕

养上孩子

没处放

一放放在

那门头上

跌下跌穿

自牙帮

又会打鼓

又会唱

前日唱了个

梆子腔

后日唱了个

胡迪骂阎王

黑夜唱了个

打经堂

(西册田,赵德明- 41.1.25)

这首儿歌看起来似乎不完整。

170

香苦菜

就地生

姥姥请了个

亲外甥

姥姥掏黄米

舅母杀公鸡

舅舅进门

哈擦打了个盆?

三年五年

不登你的门

我们也发现,有些儿歌,据其提供者说,是要轻声哼唱出来的,并要随着儿歌的节奏上下轻摇怀中的幼儿,这些就如同真正的摇篮曲。可是,同一首儿歌也可以用来逗孩子玩。在此情形下,晃动幼儿的方式更加欢快有力,歌唱的声音也更欢快。

171

啥事

啥事

大儿搁妈坐下

二儿搁妈卧下

你爹偷人个拐毛驴

叫人告下

你妈和他闹上

(西册田,范丕文和大王,郝柱卿- 40.11.21)

下面是一首同一类型儿歌,是将孩子放在膝盖上左右或上下摇动的时候唱的。因为是逗孩子玩儿的,所以这类儿歌词句的节奏感很强。

172

拉大锯

扯大锯

姥姥门上

唱大戏

搬姑娘

让女婿

没脸的外甥

也要去

一个掴掴

打回去

还要去

(疃堡,曹安华- 38.12)

《歌谣周刊》载有这首儿歌的五首不同异文,都来自中国不同的地区。下面这首刊载在《歌谣周刊》二卷一期第4页:

拉大锯

扯大锯

姥姥家门口唱大戏

接闺女

送女婿

小妞妞

也要去

《歌谣》第53号第8版刊载的这首来自奉天绥中:

扯大锯,拉大锯

姥家门口唱大戏

接闺女,唤女婿

小外外,你也去

筛罗打面做饽饽

你一个,我一个

给小外外留一个

留一个猫吃了

一打猫,猫上树了

树呢?火烧了。火呢?水欺了

水呢?牛喝了。牛呢?剥皮了

牛皮呢?做鼓了。鼓呢?打坏了

鼓圈呢?上天了

在此,我们似乎可以看到,这是由两首不同主题的儿歌合并而成的一首儿歌。

《歌谣》第91号(1925)第四版载有两首口北歌谣:

1.拉大锯,扯大锯

姥姥门口唱大戏

搬闺女,让女婿

外甥女子也要去

一个耳光,扭回去

2. 拉锯,扯锯

姥姥家门上唱戏

接来不去

光着脚儿赶的去

1923年的《歌谣》第31号第7版载有相同的几句韵语,不过是用作完全不同的一首歌谣的起兴句:

割大锯,拉大锯

割他老娘的大槐树…………

前引夏白龙的作品第11页第79首也给了我们这首儿歌的另一个异文。

173

笑话笑

列大套

爷爷背上

奶奶尿

奶奶尿爷爷

一草帽

爷爷拿起个

棍棍儿打

奶奶说

别打,别打

给你个

妞妞个自儿耍

(大王,郝柱卿- 40.11.22)

在另外一个地方也有这首儿歌,不过从第三行起是这样唱的:

174

奶奶尿了

爷爷一草帽

爷爷拿棍棍儿打

奶奶说:别打别打

给你个妞妞各自耍

(疃堡,曹安华- 38.12)

在另一首儿歌中,有相同的起兴句,但故事完全不同:

175

笑话笑

列大套

官骑马

我坐轿

有人问

官大小

糊里糊涂

不知道

(徐疃,丁全世- 40.11.21)

有些这类的韵语故事能发展成数数的练习,或者进一步发展成更加复杂的数字游戏:

176

大哥在房上站

二哥耍一颗蛋

三哥起一身疖

四哥弄伤刀片

五哥滚一个蛋

(補村,刘富山- 40.11.24)

177

大牛耕地

二牛抓

三牛送饭

好庄稼

四牛转地

下老鸹

五牛钻锅

刮饹馇

六牛烧断腿呀

(峰峪,王日暹- 40.11.24)

这首儿歌的前四句是第167首儿歌开始部分的一个变体。

这类的数字游戏有可能发展成复杂的数字计算或数字绕口令,下面是婚礼仪式上的一首儿歌:

178

当院一个桌子

放了七十二个钵子

放了二斗米子

放了七十二个虱子

放了七十二个鸽子

飞了个鸽子

穿了个虱子

撒了米子

打了钵子

…………

叫木匠夹桌子

郑家窑买钵子

东井集量米子(20)东井集是很重要的一个集市;郑家窑位于阳原县和广灵县交界处,在广灵县城东北方向40里的地方。

凤凰山上抓鸽子

武大郎头上抓虱子

(大王,郝柱卿-40.11. 22)

在这首儿歌中,起兴的句子与第97、98首谜语的起兴句相似,其中的数字游戏跟其他儿歌中的数字游戏不同。这首儿歌中,“72”这一数字被重复了很多遍。可是在第78、79首谜语中,都是个位和十位相同的数字,例如77、88、99等。

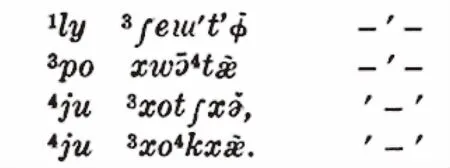

我们可以将这类儿歌跟孩子们玩耍时所唱的另一类儿歌进行对比。当孩子们在一块玩耍时,常常分成两伙儿分别唱着儿歌数数玩儿,或者唱着数数儿歌,看特定的数字能否抓到谁。

179

一把轻

一把重

一把挽住

黒溜棍

(友宰,孙俊义- 41.3.16)

这首儿歌很容易理解,但我们也很清楚,这类儿歌,其目的更多的是形成一个节奏性很强的句式,以便能很容易地数数就可以了。通常,这类儿歌在意思方面不会太看重,大多荒诞,不可理喻,因此在内容方面也很容易产生讹变。“lɑ1l”(拉人)就是这样一首儿歌,唱着数数,看到底能拉到“谁”。玩这种游戏的时候,孩子们都握着拳头,拇指上举,上面人的拳头握着下面人的拇指并把拇指上举,这样就形成了一个长长的叠拳。然后,孩子们开始数数,第九个就是“要拉的人”。在这类儿歌的这一系列句子中,几乎只有数字能听懂。下面我将这首儿歌记了下来,仅仅是把孩子们所认为的意思大致表达了出来:

180

一百二艾

良三怪四

胳膊五

等长六

金七烂八

长九一十

小刀大刀

老虎看到

虱子跳蚤

(疃堡,几个孩子- 41.3.15)

另外一种数数拉人的方法是,一个孩子将食指放在另一个孩子的手掌里,后边这个孩子负责数数,同时其他孩子们唱如下儿歌:

181

叠叠

捣捣

比钱

骨碌

有钱在外

没钱捣鼓

(西册田,徐继茂- 41.3.16)

在大王村,我看到第182首儿歌中的同一帮孩子在一块儿玩儿,轮流唱的是同一首儿歌。他们排成两队,每队的孩子手拉手站着,跟另一队的孩子面对面,两队中的每一个孩子必须轮流唱下面这首四行儿歌中的一句:

182

鸡鸡翎

跑马城

马城开

要谁?

(疃堡,一群小孩, 41.3.15)

一队(A)在唱过这首儿歌之后,必须喊出对方一队(B)的一个成员,这个成员必须竭力从对方拉起的队伍中穿过。如此往复。

《歌谣周刊》刊载了这首儿歌的许多异文,拿来作一番比较可能会比较有趣。该刊第54号(1924)第5-7版分别有采自奉天绥中的“跑马城”和奉天城东的“急急聆跑马城”:

跑马城(21)此处引用有误,应该是“急令令,跑马城”。——校注

马城开,丫头小子给大爷送马来

要哪一个?要红菱

红菱没在家,要他老歌儿三。

急急聆跑马城

马城开,丫头小子送马来

要哪一个?

要当间花花溜溜小矮个。

《歌谣》第2卷第12期第7页有一首来自河北:

鸡鸡翎,跑马城

马城开

丫头小子送马来。

《歌谣》二卷二十期第7页也有一首:

鸡鸡翎,跑马城,

马城开,闺女小子送马来,

小子小子要哪个?

就要你老笨货。

然而,跟在第184首儿歌遇到的问题一样,“马城”的意思仍待解释。我们只发现有一首儿歌的异文或许能对这首儿歌最初的意思有些提示。根据这首儿歌,上面所引多首儿歌中的“马城”是一种讹变。这首儿歌载于1933年《定县社会概况调查》第331页:

野鸡翎

跑麻绳

麻绳开

将那小鸡撒过来。

从这首儿歌中我们能比较容易理解,面对面的两队的孩子之所以要手拉手,是要形成一根“麻绳”,对方的人必须跑着努力突破。

下面,还必须把我1939年9-10月间在阳高县采集的一些同类儿歌发布出来。

183

一个母猪

八个奶

走一步

八拨楞

起来过塘了

拨楞一阵了

184

炕上坐了个老娘

圈里圈了个老羊

老娘想吃个老羊

老娘跃倒个老羊

老娘杀了个老羊

老娘吃了个老羊

185

南山头

有个孔孔

孔孔里头

有个秃秃

北山头

也有个孔孔

孔孔里头

也住了个秃秃

南山头孔孔里头的秃秃

和北山头孔孔里的秃秃

借了五升谷谷

北山头孔孔里头的秃秃

和南山头孔孔里头的秃秃

要你五升谷谷

也不给他谷谷

反倒打了个空空

186

小白菜

节节黄

跟着爹爹

真好受

但怕那爹爹

娶后娘

娶转后娘

半半汤

人家吃粥

我喝清

端起个饭碗

泪汪汪

搁下个筷子

想亲娘

187

青天 蓝天

真蓝蓝天

老天爷哪

杀人没深浅

杀了那旁人

不管

杀了那丈夫

真心酸

饥了吃

渴了喝

冷了穿

热了脱

烧火的铁

不许抓

四十五天

个半月

这首儿歌前半部分的另外一个版本在《歌谣》二卷十五期第6页:塞北歌谣“哭丈夫”:

青天蓝天紫绿绿天

老天爷杀人没深浅

杀了别人还罢了

杀了我的丈夫真可怜死了。(22)此处引用有误。这首歌谣出自《歌谣周刊》二卷十六期,且最后一句是:“杀了我的丈夫真可怜!”——校注

补遗:

在FF. De Jaegher和Van Durme从河北省张家市一带搜集到的谜语中(Sino-Mongolicɑ, II, 1, p.16 & 18),有本文第25首和第26首有关“荞麦”的谜语的一首异文:

三块瓦

盖小庙

里头住个

白老道

也有第51首有关“天空”的谜语的一首异文:

青石板

板石青

青石板上

挂一灯。