河南省某两所普通高中学生智能手机成瘾与同伴低头族、抵制效能感的关系

许慧 黄亚梅 胡翔宇 王婷婷 梁潇

郑州大学教育学院,郑州,450001

低头族指的是无心理会眼前的谈话对象或感受身边的事物,只顾低头看手机的群体[1]。随着网络技术和智能手机的快速发展,低头族群体越来越庞大。现有研究探讨了低头族给伴侣、亲子及上下级间带来的负性影响,但尚未探究过在同伴间产生的作用[1-3]。根据社会学习理论和相关研究成果[4-5],同伴行为会对个体行为产生一定的影响,因此同伴低头族可能是引起个体手机成瘾的一个重要因素。抵制效能感是个体评估自己能否抵制某些问题行为时的自信程度[6]。实证研究发现,抵制效能感可有效减少酗酒、网络依赖、吸烟等问题行为的发生率[6-8]。智能手机成瘾属于一种典型的问题行为,由此推测,同伴低头族可能通过降低个体的抵制效能感间接影响手机成瘾。作为手机使用的主要群体之一,过度沉迷手机给高中学生的身心健康带来了诸多不利影响[9]。本研究对高中生智能手机成瘾状况进行调查,并考察同伴低头族和抵制效能感对其具体影响作用。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

于2019年6月,采取整群抽样法,先从河南省郑州和周口两市分别选取一所普通高中,再抽取每所学校高一和高二年级各3个班,共有530名学生参与问卷调查。剔除漏答、回答一致性等无效问卷后,共获得有效问卷493份,有效问卷率为93.02%。其中,男生214名(43.4%),女生279名(56.6%);高一259名(52.5%),高二234名(47.5%);年龄范围为14-18岁,平均年龄(16.260.98)岁。

1.2 研究方法

1.2.1 同伴低头族量表。依据研究需要对Roberts和David编制的伴侣低头族量表(Partner Phubbing Scale)做了翻译和修订,并将施测对象改成“同伴”[3]。量表共有9个条目,单维度,采用“从不”到“总是”5级记分,总分越高,同伴低头族行为越严重。验证性因子分析结果:χ2/df=2.10,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.05,拟合指数较好。该量表的信度系数为0.78。

1.2.2 抵制效能感量表。参考Wills等人编制的抵制吸烟、饮酒等物质诱惑时的自我效能感量表(Resistance Efficacy Scale)[10],在中国被试群体中得到良好的信效度验证[11]。本研究将量表中的“吸烟”改为“上网”和“玩手机”,以便更准确地测量个体对网络和手机使用的抵制效能感。量表共2个条目,采用“非常不愿意”到“非常愿意”5级记分,总分越高表示抵制效能感越强。该量表的信度系数为0.65。

1.2.3 智能手机成瘾量表。采用Hong等人编制的智能手机成瘾量表(Mobile Phone Addiction Scale)[12]。该量表共有11条目,包含时间管理及问题(条目1-5)、学业问题及影响(条目6-8)和现实替代(条目9-11)3个因子,采用6级记分,总分越高表示智能手机成瘾越严重。得分为4-6分的条目数大于等于7个,可判断为手机成瘾。该量表的信度系数为0.80。

1.3 统计学方法

使用SPSS 21.0统计软件包进行数据的录入和分析,主要包括描述统计、独立样本t检验、相关分析及多元线性回归等。

2 结果

2.1 高中生手机成瘾的人口学现状

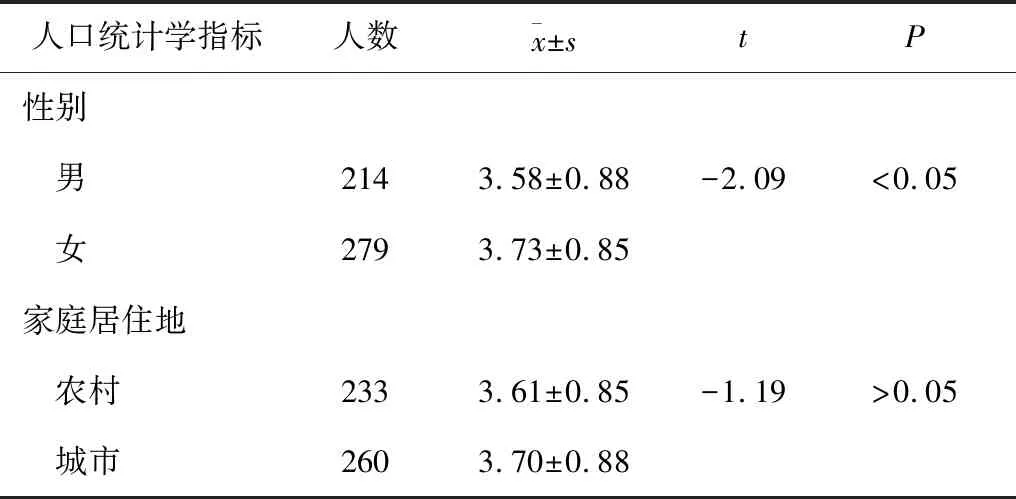

根据评价标准,共175名(男生70名,女生105名)学生为手机成瘾者,总检出率为35.50%,男生成瘾率32.71%,女生成瘾率37.63%,男女智能手机成瘾率的差异不显著(χ2= 1.28,P>0.05)。采用独立样本t检验法检验手机成瘾均分在性别和家庭居住地变量上是否有差异。结果显示,高中生智能手机成瘾均分在性别上存在显著差异(P<0.05),男生的手机成瘾均分低于女生。在家庭居住地上差异不显著。见表1。

表1 不同人口统计学特征高中生手机成瘾均分比较

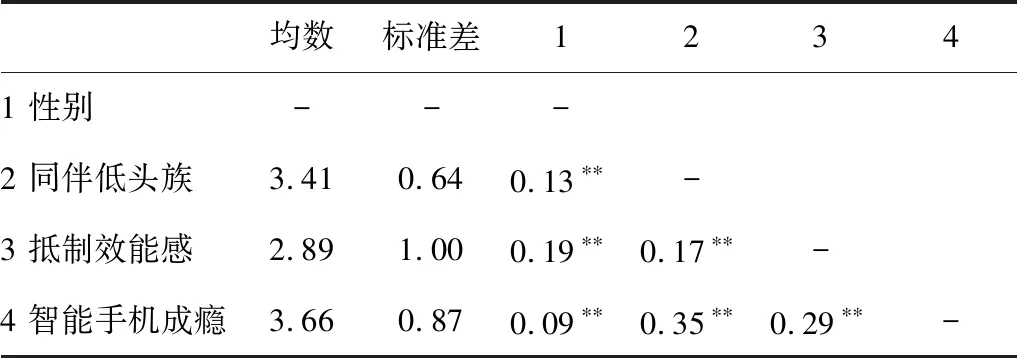

2.2 同伴低头族、抵制效能感和智能手机成瘾的相关分析

相关分析显示,性别与同伴低头族、抵制效能感和智能手机成瘾均呈显著正相关;同伴低头族与抵制效能感呈显著负相关,与智能手机成瘾呈显著正相关;抵制效能感与智能手机成瘾呈显著负相关。见表2。

表2 同伴低头族、抵制效能感和智能手机成瘾的相关分析

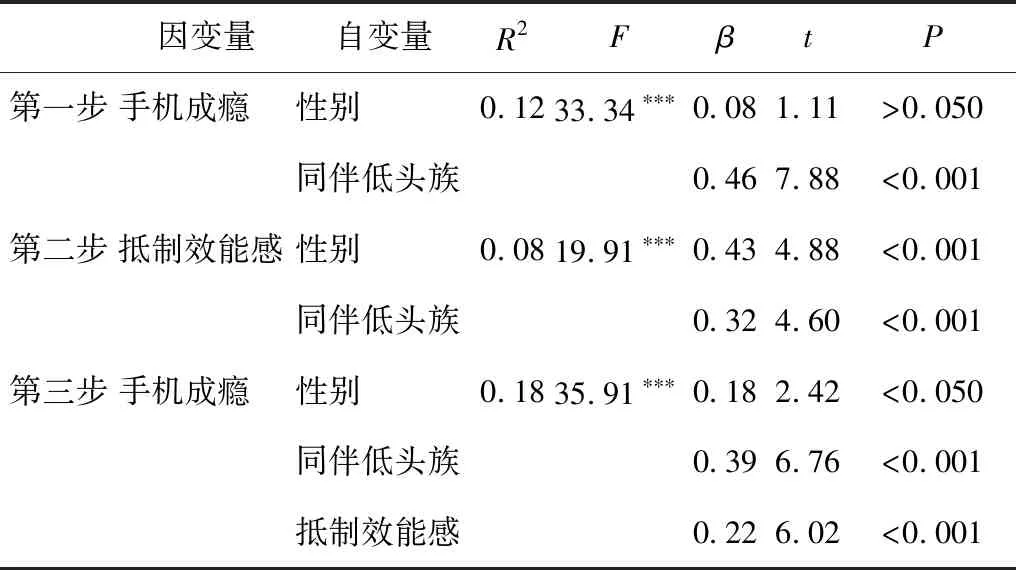

2.3 抵制效能感在同伴低头族和智能手机成瘾间的中介作用检验

采用温忠麟等人提出的中介效应检验程序和步骤,把性别作为控制变量,同伴低头族为自变量,智能手机成瘾为因变量,检验抵制效能感在两者间的中介作用[13]。结果显示,同伴低头族对智能手机成瘾的直接预测作用显著(β=0.46,P<0.001);同伴低头族显著负向预测抵制效能感(β=-0.32,P<0.001);同伴低头族和抵制效能感同时进入回归方程,同伴低头族对手机成瘾的预测作用依然显著(β=0.39,P<0.001),抵制效能感负向预测手机成瘾(β=-0.22,P<0.001)。中介效应分析表明,抵制效能感在同伴低头族和智能手机成瘾间起部分中介作用,中介效应值为(-0.32)(-0.22)0.07,占同伴低头族对智能手机成瘾总效应(0.46)的15.78%,并且中介效应的Bootstrap95%的置信区间(0.04, 0.11)不包含0,表明中介效应显著。见表3。

表3 中介变量中变量关系的回归分析

3 讨论

3.1 高中生智能手机成瘾率偏高

本研究中的智能手机成瘾总检出率为35.50%,其中女生的手机成瘾检出率为37.63%,男生的手机成瘾检出率为32.71%,总检出率略高于李亚鑫等人研究结果,说明高中生群体的手机成瘾现象十分普遍[14]。智能手机集消费、娱乐、沟通等多种功能于一体,很好地满足了用户的多种需求,使用手机时间过长不仅影响身体健康,而且极其容易沉迷其中而难以自拔。

3.2 高中生智能手机成瘾在性别上差异显著

高中生的手机成瘾均分在性别上差异显著,女生的手机成瘾均分为(3.730.85),男生的手机成瘾均分为(3.580.88),表明女生的手机依赖情况更严重。这与朱玲玲等人的研究结果一致[15],而刘丹的研究结果发现男生的手机成瘾高于女生[16],李晓敏等人发现中学生的手机成瘾在性别上不存在显著差异[17]。造成结果不一致可能是调查中采用的问卷类型、样本量、地域等有差异。高中生的智能手机成瘾程度在家庭居住地上差异不显著,说明随着农村经济发展和现代通信技术在农村地区普及率的提高,农村学生可以和城市学生一样使用手机。

3.3 智能手机成瘾与同伴低头族和抵制效能感三者显著相关

相关分析表明,同伴低头族与智能手机成瘾显著正相关,能够正向预测智能手机成瘾,表明同伴低头族作为一种环境因素与高中生智能手机成瘾有着密切的联系。这与先前研究结果一致[5, 16],还支持了研究假设。步入青春期之后,个体与父母的交流变得越来越少,而与同伴的互动则越来越频繁,与此同时,同伴对个体的影响力逐渐增强。在与“低头族”同伴长时间的相处过程中,个体很容易习得同伴的不良行为模式,从而过度使用手机,最终可能发展为手机成瘾者。抵制效能感与智能手机成瘾显著负相关,能够负向预测智能手机成瘾。这与国内的实证研究结果一致[11]。通常来说,个体的抵制效能感越高,手机成瘾的程度越轻。这可能主要是因为相比低抵制效能感的个体,高抵制效能感的个体有着较高的自我管理能力,更能够经受住上网、玩手机等诱惑,从而避免沉迷手机。

3.4 抵制效能感在同伴低头族和智能手机成瘾的关系中起部分中介作用

中介效应检验显示,抵制效能感在同伴低头族和智能手机成瘾的关系中起部分中介作用。该结果证实了以往研究中发现的抵制效能感常作为个体与环境因素影响个体不良行为的中介变量这一结论。Watkins等人研究表明,父母监控通过增强个体的抵制效能感进而减少青少年饮酒行为[18];许颖等人研究也表明,抵制效能感在父母行为/态度与青少年新媒介依赖行为之间起完全中介作用[11]。环境对个体的影响往往是潜移默化的,同伴的“低头”行为会在无意识间对个体产生影响,由此会降低个体抵制手机诱惑时的自信程度,进而造成手机的过度使用,最终可能导致手机成瘾。本研究证实了同伴环境极大地影响着个体的发展,同伴“低头族”和高中生的抵制效能感较低是手机成瘾的重要因素,提示教育者和家长们可以让孩子避免与过度使用手机的同伴长时间相处以及提高学生自身的抵制效能感来干预手机成瘾。然而,高中生自身的手机成瘾程度可能也会影响同伴的手机使用方式,因此后续可以采用追踪的方式确定变量间的因果关系。