俞剑华敦煌艺术研究述评

荆 琦

(中国矿业大学 建筑与设计学院,江苏 徐州 221116)

1955 年7 月初,美术史论家、教育家,时年61 岁的俞剑华接中央美术学院民族美术研究所所长王曼硕电报,约赴敦煌考察,同行人员还有金维诺、刘凌沧、韦江帆以及西北师范学院(现西北师范大学)洪毅然等。至西北美协讲话,参观陕西博物馆,于西北艺专座谈,后至兰州参观文管会文物,于当月18日抵达敦煌。[1]521团队的考察与研究工作得到了当时敦煌文物研究所的倾力支持,被允许自由拍照、记录以及直接进入洞窟从事临摹活动,亦可参与研究所组织的学术讨论,与所内工作人员交流心得与成果。期间,俞剑华在浏览过莫高窟概貌之后,逐一记录下400 多个洞窟的详细情况,包括形制、尺寸、年代、内容、造像与壁画的位置、残破与修复程度等,并临摹各类壁画彩塑典型120 余幅。以此为基础对于北魏、隋、唐时期洞窟的塑像与壁画做比较研究,追溯其与印度阿旃陀石窟佛教艺术之间的源流关系。两月间由于过度劳累多次引发眼疾,不得不提前结束工作,于国庆当天回到无锡。年底依据此次考察所得并佐以《文物参考资料》、《佛学大辞典》、《敦煌艺术叙录》、日文版《敦煌壁画之研究》及英文版《阿旃陀》等资料编著完成《敦煌艺术》一书,以所临为插图,文字约十万。俞氏将内容分为一、二两册,第一册分列《总论》《敦煌莫高窟壁画的内容》及《敦煌壁画的艺术价值》三章十八小节,第二册仅有第四章《历代石窟概述》一个部分,分魏、隋、初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代、宋元西夏八个小节。

图1 俞剑华《敦煌莫高窟全景》

早在前一年的5 月至8 月间,为调研、整理、研究我国传统绘画和民间艺术,俞剑华便带领华东艺专创作研究室多位教师考察了山东武氏祠、岱庙、灵岩寺、泰山、孝堂山、千佛山黄石崖、云门山、驼山、博山、潍县、山东省博物馆与图书馆,河北周口店(编者注:时属河北省)、望都,山西太原、大同、云冈、浑源、恒山、五台山、天龙山等地古迹文物和博物馆藏品,摹写文物及风景写生140 幅,并于次年3 月写成四万字的《鲁冀晋美术文物考察记》。紧接着的4 月中旬至6 月中旬,俞剑华又偕刘汝醴、于希宁、罗尗子赴开封、郑州、洛阳、龙门、巩县、渑池、安阳、南北响堂山、保定、望都、北京等地考察,摹写各地文物古迹100 余幅,著有《河南、河北美术文物考察记》。

1953 年9 月23 日至10 月6 日,中国文学艺术工作者第二次代表大会在北京召开,俞剑华作为代表参加了本次会议。开幕式上时任中共中央宣传部副部长的周扬向与会代表作了题为《为创造更多的优秀的文学艺术作品而奋斗》的报告,其中指出:“我们对民族绘画、雕塑、建筑艺术的全部遗产还没有给予应有的重视和系统的研究,民族画家正在开始探索如何改进和发展中国古典的绘画艺术的形式,使之和新的创造任务相适合。”[2]16之后的两年,俞剑华积极响应号召,以行动实践了报告中对于艺术工作者提出的要求,他的足迹遍布大半个中国,对于古代艺术遗产进行了较为密集的考察,并编撰系统性的调研报告,在向同道介绍艺术遗产现有状况的同时,亦阐述自己对于民族传统艺术的观点和立场。另外,读万卷书、行万里路、绘万张画、立万帙言的“四万说”[3]18是俞剑华一生秉持的学术主张,其中“读万卷书”是指对传统文化的了然于胸和融会贯通;“行万里路”是指重视调查研究、与美术考古的学科交叉以及与西方文化的交流;“绘万张画”是指美术史论与绘画实践结合;“立万帙言”则指发奋著书立说。因此,对于包括敦煌在内的多地考察并对照文献进行更为深入的研究写作,亦可看作他践行学术主张的一贯行为。

20 世纪50 年代就全国范围而言,俞剑华同中央美术学院金维诺、北京大学宿白等同辈学者开风气之先,开展了有关丝绸之路、敦煌等诸石窟的调查研究。此时的华东艺专在他的带领与影响下涌现出多部研究成果,仅1955 年一年时间就有俞氏的《敦煌艺术》《中国壁画》,罗尗子《北朝石窟艺术》,于希宁、罗尗子合编《北朝石窟浮雕拓片选》等书写就。翌年,俞剑华又在中国美术史课程中增设“敦煌艺术”专题讲座。这些都为日后的南京艺术学院佛教美术研究奠定了坚实的基础。

·

对于佛教艺术内容与价值的定位

俞剑华曾于1946 年10 月在《申报》上发表短文《绘画和宗教》。他在行文中阐述了二者在内容和形式方面的关系,并概述了中国佛教题材绘画发生、发展直至衰落的过程,肯定了其在特定历史时期内所产生的积极影响。

文章开篇,俞剑华便从宏观的视角阐明宗教与各类艺术形式能够产生关联的原因所在。“纵观中外的艺术史册,就可知道,没有哪一种艺术不和宗教发生密切的关系。宗教,本来是一种虚无缥缈、神秘不可捉摸的东西,为要使人信仰,就必须要藉助于有形质、色相的艺术,用具体的、物质的东西以引起人们对于抽象的精神的想象。因此,凡是宗教,没有不建造雄壮伟大的神庙的,例如希腊的神殿,基督教的教堂……佛教的寺院,道教的庵观,以及国家的宗庙社稷,私人的祠堂,在建筑中都占了很崇高的地位,历代帝王的皇宫比起来都有所逊色。至于雕刻,在先史时代的人们早已用石、骨、木等各种东西,雕刻偶像,以为崇拜的对象。希腊雕刻妙绝千古,所雕的石像,大部分都是神话里的神;耶稣教堂里的雕像则布满了耶稣、圣母及《圣经》中的人物;佛教尤重雕像,在印度的不说,就说在中国,龙门的雕像至今还存,而云冈石窟的雕像,简直是空前绝后。此外,舞蹈本起于赛神,音乐本起于敬神,诗歌是在颂神,而戏剧是为娱神,作为艺术主流的绘画,自然也和宗教结下了不解之缘。”[4]170艺术之于宗教是一种更为直观地传达晦涩教义和吸引不同社会族群信众的手段,而宗教之于艺术,一方面扩充与丰富了其内容,另一方面则促使艺术家为了找寻更为贴切恰当的表现形式,而进行艺术语言的拓展和完善。

图2 俞剑华《莫高窟420 窟胁侍菩萨像》

图3 俞剑华《莫高窟79 窟菩萨像》

就中国绘画的情形而言,俞氏举佛教为例,自东汉时期传入中原地区之后,其影响力逐渐弥漫全国,信众遍布上至帝王贵胄下至平民百姓的各个阶层。“在绘画方面因为佛像的输入,偶像的崇拜,与功德的鼓励,自三国时代的曹不兴起就开始画佛像了。此后,经过六朝隋唐成了佛画极盛的时代,所有伟大画家几乎没有不画佛画的。如顾恺之、陆探微、张僧繇、曹仲达、吴道子、卢稜伽都是此中的佳手,而吴道子尤为有名。当时佛教寺院建造很多,在寺院里的墙壁上都画佛像或地狱变相等与佛经有关的事物。这种壁画都是请当时的名家担任的”[4]170。佛像绘画是我国人物画的重要分支之一,六朝以来,代有名手。三国时期的曹不兴享有“佛画之祖”的称誉;其弟子西晋卫协被时人尊为“画圣”,相传绘有《七佛图》;卫协的学生顾恺之有“才绝、画绝、痴绝”之称,于瓦官寺壁绘维摩诘像,时人捐十万钱争相一观;刘宋时的陆探微,传其在甘露寺所画菩萨,褒衣博带,秀骨清像,神韵超凡;梁时张僧繇,史载他曾在建康(今江苏省南京市)一乘寺使用天竺传入的凹凸画法创作壁画,所绘物象,远观立体,近视则平;北齐曹仲达,粟特人,张彦远《历代名画记》称其所画梵像“亡竞于时”, 有“曹家样”之誉,“其体稠叠,而衣服紧窄”,似出于水中,人称“曹衣出水”,与唐代吴道子的“吴带当风”并称画史;吴道子为唐开元年间的著名人物画家,未及弱冠却已能够“穷丹青之妙”,据载他曾于长安、洛阳两地寺观绘制壁画多达三百余堵,奇踪怪状,无一雷同,其中尤以《地狱变相》闻名于世。除此之外,隋代展子虔、郑法士,初唐尉迟乙僧,中唐周昉,五代贯休、王齐翰等人皆为佛画名家。可惜年代久远,以上所列诸家作品皆不可得见,后人只有在史论著录中想慕先贤画风而已。

俞剑华在对敦煌壁画进行过详细且系统的考察之后认为,我国中古时代人物画研究以往仅依靠文献和摹本,缺少真迹佐证,从而导致结论在一定程度上缺乏可信度的这种尴尬境况,因为莫高窟壁画的遗存能够得到有效改观。洞窟内由古代杰出的画家与画工们创作绘制的精美壁画,虽然内容是宗教性质的,但“除去那些宗教的装饰,就都是赤裸裸的真实人物的写生,表面是宗教画,实际是人物画……传统的、正规的、技术高超的人物画……而且完全绝对都是真迹原作,丝毫没有摹本,更没有伪作……因此我们要研究中国人物画的发展史,在敦煌壁画里固然有取之不尽用之不竭的材料,就是要想继承民族优良传统,学习民族形式的风格,用以来丰富发展新中国的社会主义现实主义的人物画,敦煌壁画也具有丰富美德的典范杰作可以供我们欣赏和学习”[5]7—8。

莫高窟始建于十六国前秦苻坚建元二年(366 年),至今保留有十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十个朝代的洞窟492 个,壁画4.5 万多平方米,彩塑2 000 多身,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术宝库。“我们在敦煌壁画里,可以看到顾恺之的‘紧劲联绵,循环超忽’的笔法,可以看到陆探微的‘秀骨清像,似觉生动’的画法,可以看到张僧繇的‘钩戟利剑森森然’的笔法,也可看见阎立德的‘魁诡谲怪,鼻饮头飞之俗’的外国人物,阎立本的《历代帝王图》的中国帝王大臣的群像,看到吴道子的‘出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外’的风格,更可以看到曹仲达、尉迟乙僧的外国画法。至于张僧繇的凹凸花、青绿没骨山水,更是随处都是,毫不稀奇。”[5]9-10俞剑华长期从事美术史论文献研究,对于画史、画论当中以文字记载下来的历代名家画法画风如数家珍。然而这些艺术家们几乎一张真迹都没有保留下来,即便是摹本和伪作,想在研究必要时用以同文献相互印证也绝非易事。“但是在敦煌和这些作家同时代的作品,除了三国两晋时代外,自北魏起到宋元止,正有许多与上述许多大作家同一时代、同一作风、同一具有高度的艺术技巧,甚至还超过大作家的作品,例如二二〇窟(贞观十六年造)《维摩变》中帝王和群臣像,其场面之伟大,气魄的雄浑,描写的深刻,线条的挺拔,在此都比相传的阎立本《历代帝王图》高明得多。”[5]9正因为此,俞剑华将莫高窟形象地比拟为“一个中古时代具备各大作家精心杰作的伟大丰富无比的大展览会”[5]10。

俞剑华对于敦煌艺术的认识主要包含两个层面:第一,“敦煌艺术是宗教艺术”。莫高窟的壁画和彩塑所表现的主题与内容的确具有宗教性质,这是历史和社会环境的条件所限造成,但是不能因为它的宗教内容就将之排除美术史的研究范围。俞剑华认为,“我们的美术史要是把佛教美术除掉,从六朝到隋唐五代,无论绘画、雕刻、建筑都有成了空白的可能”[5]6,因此佛教美术在美术史中占据重要的一席之地,只有将其纳入到美术史的研究对象行列,才能确保对于中国美术发展历史认知的完整性。第二,敦煌艺术“还包含了许多现实主义的艺术”。俞氏指出:“我们现在研究宗教美术,目的是在研究美术,不是研究宗教,更不是对于佛、菩萨以及西方净土、极乐世界,还有什么迷信、崇拜的观念,我们是在剥去它的宗教外衣,进行美术史的研究。”[5]6—7敦煌壁画中除人物形象之外,在经变和故事画中还绘制有很多精巧细致、栩栩如生的亭台楼阁、山水鸟兽,为早期山水画、界画以及花鸟画研究也提供了数量可观且生动可靠的图像资料。另外,洞窟内所绘众多不同时代、不同身份、不同阶层、不同国别的供养人形象,也可以弥补古代典章制度与服饰演变研究的不足。

对于犍陀罗佛教艺术的辩证认识

1951 年4 月,敦煌文物研究所在北京大学、清华大学、中央美术学院、北京历史博物馆等多家单位的协助之下,在北京故宫午门城楼举办了“敦煌文物展览”。此次展览共有包括敦煌莫高窟壁画和彩塑摹本、实物、图表以及摄影资料共计1 120 件展品,是中华人民共和国成立以来第一次大规模的敦煌文物艺术展。为了配合展览,《文物参考资料》将同年第2 卷第4、第5 两期作为《敦煌文物展览特刊》,集中发表了一批关于敦煌艺术和考古方面的专题文章,其中就包括徐悲鸿的《我对于敦煌艺术之看法》,文中他就犍陀罗佛教艺术阐述了自己的观点:“吾国古人好言印度犍陀罗艺术,以我游印亲眼所见,此染有希腊坏影响之北印度艺术,可以谓之希印两族合瓦之艺术,因其全无希腊、印度之优点,而适有各个之缺点也”[6]67。

“犍陀罗地区是以富楼沙(白沙瓦)和拉瓦尔品第为中心的周边地区,大抵包括今喀布尔河与印度河汇合处及其北方与东南方,这里曾是古印度的最西北,也是中亚的起点……这个地区是波斯、希腊和印度文化都有影响的地区,历史上这里曾经是印度河文明的故土,也曾经是古波斯帝国行省,后来又被亚历山大攻占过,因此犍陀罗文化必然就兼容了许多文化的特征。在这个基础上,贵霜文化将印度和希腊的文化加以糅合,于是产生了最早期的佛像造型中的一种样式,这些佛像以阿波罗神的造型为基础,加上了佛教的袈裟、印度文化冥想与瑜伽的庄严姿态,以及头光,从此佛教便获得了一种传播教义的艺术手段。”[7]466—467犍陀罗佛教美术是古代西北印度最为著名的艺术遗产,是诞生在丝绸之路中段的文化艺术瑰宝,它沿着中亚、塔克拉玛干、阿姆河流域、于阗、龟兹等地经河西走廊传入中国,对于我国魏晋南北朝时期的佛教艺术产生了深远的影响。

徐悲鸿将犍陀罗佛教艺术冠以“合瓦之艺术”的称谓具有明显的贬低之意。“合瓦”指的是简陋低贱的结合,结果就是各自原本艺术风格的变异或丧失,这便有悖于徐氏关于中西艺术融合所秉持的一贯理念,他虽然“主张借鉴西洋画,改良发展中国画,但一定是中国画,以期证实中国画有内在的发展潜力”[8]104。基于此主张并结合自身的考察经验,徐悲鸿认为7 至9 世纪的印度艺术因其鲜明的民族形式,在艺术价值上远超犍陀罗艺术而可与埃及、希腊杰作相比肩。中国的情况亦有相似之处,“此犍陀罗风格之被中国接受,遂致中国失去汉人简朴而活跃之风格,形成一种拙陋木强之情调。迨唐代中国性格形成,始有瑰丽之制。故敦煌盛唐作品,其精妙之程度,殆过于印度安强答壁画”[6]68。敦煌的壁画与彩塑艺术发展至盛唐阶段,已经基本褪去了早期较为明显的异域特征,在风格、审美与技法等方面都更加中原化,对于外来艺术元素的吸收更倾向于内在而非外在形式方面的生硬结合,这大概就是徐悲鸿更为推崇盛唐时期敦煌艺术的原因所在。

俞剑华在《敦煌艺术》书中表达了他对于徐悲鸿观点的基本认同。他基于对不同时期洞窟内艺术形象的比较,认为犍陀罗艺术从西域初入中国时,由于绘制技巧和创作能力所限,画工们对这种外来的佛教艺术样式只能取其皮毛混以本民族的形式,因之形成了两种风格并存却未能十分融合的局面,表现在早期的艺术形象上便是难免的生硬、木强或是不自然了。但是“我们本身早有丰富精深独树一帜的灿烂艺术,这种艺术既具有浓厚的地方色彩,更具有鲜明的民族风格,在民族固有艺术的基础上又善于吸收外来的养料,对于外来的文化艺术兼收并收,经过相当时期就把外来的文化艺术融合贯通变成自己的东西。不但融化于无形,而且能向前发展,使固有的文化艺术更加完美、更加进步,高出于原来所吸收的外来文化艺术。佛教和佛教艺术到了中国都已得到高出于印度的成就”[5]35—36。他以石窟这种建筑样式在中国的演变情况为例做了进一步的阐述。石窟的建造从中印度跟随佛教东传至当时我国的西域地区,“西域各石窟寺的形式,是应当以印度石窟作粉本,然后加上了民族形式,和地方形式”[9]146。而作为西域石窟寺继承和发展者的敦煌莫高窟在窟形、佛龛、塑像以及壁画等方面皆具有不同的结构、方法和特点,形成了本身独特的艺术风格。例如人字披为石窟寺中仿木结构建筑屋顶的一种表现形式,多见于敦煌北凉、北魏、西魏、北周诸早期洞窟以及隋代部分洞窟的窟顶,是洞窟形制民族化的体现之一。有些窟内的人字披两披之间的距离还被刻意加宽,从而被改制成中国古代传统建筑的另外一种屋顶样式——盝顶。此种做法亦多见于敦煌石窟。

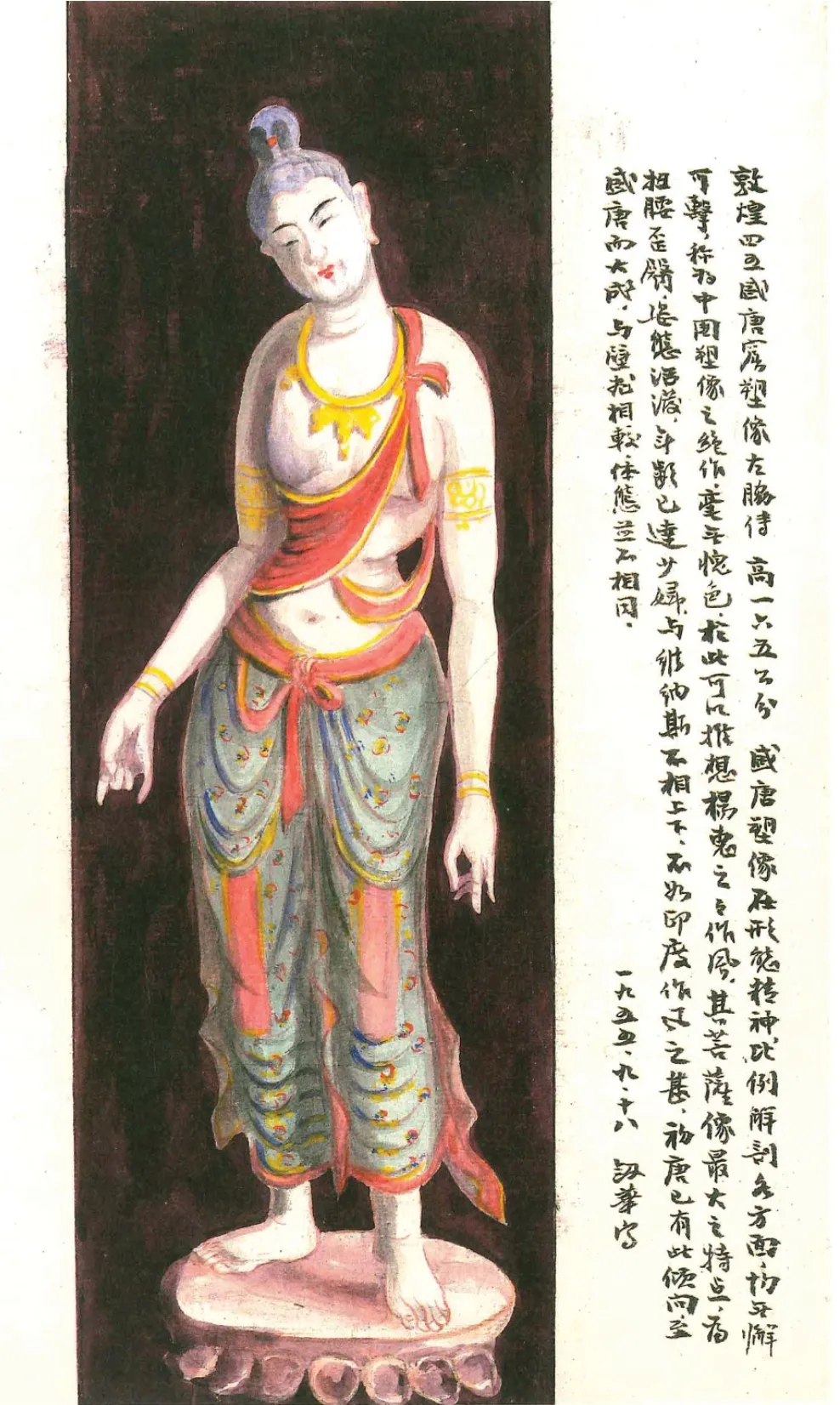

图4 俞剑华《莫高窟45 窟胁侍菩萨像》

图5 俞剑华《莫高窟79 窟壁画》

另外,在洞窟内绘制壁画这种佛教艺术表现方式,敦煌以东只有炳灵寺、麦积山等处石窟出现过,中原各地的石窟中仅见有雕刻,也由于材质不同而将泥塑改为了石雕。根据以上的论述,俞剑华指出:“艺术的发展除了社会、时代、经济等重要条件而外,客观的具体的物质条件也起了一定的作用”[5]35,由此佛教艺术传入敦煌之后和中国传统艺术相结合,造就出一种新的格式,俞氏将其称之为“向前发展了的较原有更高的格式”[5]37。

对于云冈石窟为莫高窟早期洞窟粉本的观点的质疑

俞剑华还在书中针对考古学家阎文儒在《莫高窟的石窟构造及其塑像》一文中的观点提出了质疑。这篇长文发表于《文物参考资料》1951 年第4 期,阎氏在文中指出:“敦煌北朝的石窟,在形式上,几乎没有一个像云冈初期的凿窟,却都是和中期的相同。同时在佛像的作风上,也是和中期相同的。因此我觉得当时凿窟造像,可能是由敦煌传到内地,等到内地融合了民族形式后,又把这艺术品的粉本传到边疆各地,所以辽东辑安县(编者注:今集安市)通沟高勾丽(编者注:原文如此,应作“高句丽”)王陵的壁画,有些作风和敦煌北魏的画相同。这并不是东方壁画的作风,西传敦煌。而是莫高窟壁画的作风,传入中原,融合后,又散播到各地。”[9]148俞剑华就此段论述提出了以下几处“难于使人信服的地方”。

首先,阎氏基于辽东高句丽王陵墓室壁画与敦煌北魏时期洞窟壁画在绘画风格方面相似,推断出前者为后者影响所致。俞剑华认为阎氏这一结论的不当之处在于其未对墓室壁画和石窟壁画这两个不同的概念加以区分,而将此二者混淆。墓室壁画通常绘制于,墓室的顶部、四壁以及甬道的两侧,内容多反映死者生前的活动场景,也有描绘神灵百物、神话传说、历史故事、日月星辰以及图案装饰的,其目的主要为说教、祈福和对亡者的纪念。与石窟壁画受外来影响不同,墓室壁画是中国传统绘画的重要一翼,它的产生根源应当可以追溯至我国上古时代的魂魄信仰。而以敦煌莫高窟为代表的石窟壁画,其内容则是借助诸如说法图、佛传故事、本生故事以及譬喻故事等,达到解读、传播佛教教义的目的,与传统的墓室壁画存在本质的区别。阎氏所举高句丽王陵墓室壁画绘制时间的下限在2 世纪,早于敦煌北魏时期的壁画至少200 年,因此无论从内容上还是绘画风格上,都不可能是传自于莫高窟。

其次,阎氏认为莫高窟北朝石窟的洞窟形制是依据云冈中期石窟为粉本建造的。俞剑华先是从两处石窟的开凿时间入手予以反驳。根据原立于莫高窟第332 窟前室的《李君莫高窟佛龛碑》碑文所载,莫高窟的开凿时间是366 年,即4 世纪中叶,而云冈石窟的开凿时间则在463 年,即5 世纪中叶,前后相差了近一个世纪,至于云冈中期洞窟的开凿至少还要再推后50 年的时间。在这150 年间,莫高窟的洞窟营建从未停止并逐渐形成自身的风格特点。若论莫高窟作为云冈之粉本尚符合史实,然而阎氏将之颠倒,俞剑华认为是不合理的。再者,俞剑华又从两处石窟的构造形式对于阎氏观点做进一步纠正。虽然云冈中期例如第6 和第11 号洞窟都呈现出“中心方柱和左右壁造佛龛”的形式特点,这在绝大多数莫高窟北朝洞窟内也有所体现,但是两者的显著不同在于,较早时期的莫高窟还出现有起脊式人字形窟顶,这种形式只盛行于敦煌初期,而之后的云冈石窟无论哪一时期都找不出相同窟顶样式的洞窟,这说明此样式并未向内地传播,更不可能是内地的粉本回到敦煌。由此俞剑华认为:“这种关系若说是敦煌的作风影响了云冈而加以取舍发展,似乎还有可能,若认为敦煌是用云冈的粉本就未免时代错误而倒因为果。”[5]41

基于以上阐释,俞剑华强调了他关于艺术的共同性与独立性关系的辩证认识:艺术的发生是非孤立的,其间必然会受到时代、风土、经济以及艺术家等因素的影响而产生不同的风格特征。后人对之加以比较研究,发现隐含于独立性之中的共同性,有助于对世界不同地域、不同时期、不同特点的艺术做宏观审视,探寻出艺术发生、发展的普遍规律。但是如若只强调它们的共同性而忽略了独立性,将世界文化或是艺术视为同一个系统的产物,就难免会有牵强附会之嫌了。

图6 俞剑华《莫高窟360 窟弥勒经变之七宝楼台》①本文图片均采自俞剑华《俞剑华敦煌艺术考察记》,南京:东南大学出版社,2009 年。

俞剑华治学一贯强调理论与实践的相互结合,他的实践包含绘画与考察两个方面,在此次敦煌之行中皆有体现,所撰《敦煌艺术》一书以翔实的文字数据与鲜活的绘画作品为同期与后辈的美术史论研究者和艺术家认识、了解莫高窟这一佛教艺术宝库另辟蹊径。借助对莫高窟历代洞窟形制、内容和艺术风格的考察,俞剑华在肯定佛教美术是中国乃至世界美术史中重要一环的同时,强调了敦煌艺术所蕴含的现实主义因素对于我国中古时期人物画乃至山水、花鸟、界画研究的有力辅助,可以作为继承民族优良传统、学习民族形式风格、丰富与发展社会主义现实主义绘画的典范加以欣赏和学习。除上述各种价值外,敦煌莫高窟还能够为研究中国佛教艺术史、佛教思想发展史、东西文化交流史等供给源源不绝的素材。依据此次考察的成果写就的另一本书《中国壁画》于1958 年由中国古典艺术出版社出版,是俞剑华《敦煌艺术》之后的又一研究成果。他在书中再次肯定了敦煌壁画高超的艺术性,并将创造者——寂寂无名的民间画工,同后世博学的文人士大夫并肩誉为中华民族传统文化和艺术的缔造者。

俞剑华以严肃的科学态度和无私的奉献精神,对古迹文物进行了大量的亲历调查,撰写详尽的报告,记录艺术遗产的保存情况,并阐发自己的见解,为中国美术的整理与研究做了无数基础性的、开拓性的以及创造性的工作,使研究者受益良多。