无锡七房桥明墓出土纺织品纹样题材特征与成因分析

崔 艺, 牛 犁, 崔荣荣

(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

明代丝织业发达,尤其是江南地区的纺织品无论是艺术形式还是织造技术都体现出较高水平。兼具江南商业经济带来的繁荣特色与士人集聚形成的审美流行,在纹样造型、构图、题材上衍生出复杂而多样的形式,并作为记录历史的传载体之一,投射出明代中后期江南的时代特点、地域文化与审美所向。

无锡钱氏家族是江南地区望族,历朝历代皆有俊杰,尤其是明清时代,涌现出众多的政治家、文学家和著名学者。无锡七房桥钱樟夫妇墓的墓主钱樟(公元1486—1505年)及其妻华氏(1484—1528年)即是明代中后期无锡钱氏家族的重要成员。该墓发现于2012年,古墓保存完整,共出土了金、银、铜、锡、瓷、木器及纺织品共百余件,其纺织品纹样资料清晰,对于分析明代纺织品纹样的艺术特征、文化内涵,以及对明代纺织品纹样的解构再创造,提供了可靠的研究依据。

1 七房桥明墓出土纺织品及纹样概述

七房桥明墓共出土相对完整的纺织品23件,另有残片约13件。袄、裙、裤、鞋及其他服饰配件共18件,占全部出土纺织品的一半。带有纹样图案的纺织品有16件,其中服饰共10件,作为底纹装饰的暗花缎服饰占较大比重,多使用提花工艺织造而成,而应用于局部或缘边装饰的纹样多为织金和纳纱绣工艺制成,刺绣工艺也主要用于单独纹样或与其他花缎组合使用。其装饰纹样以花卉纹、飞鸟纹、杂宝纹、云纹及几何纹样为主(表1),杂宝纹自身多由体积较为小巧玲珑的器物造型组合而成,通常与花叶纹或云纹等更易充实画面的大体积纹样搭配使用。在此墓出土服饰中出现次数最多的是花卉纹样,应用于对襟夹袄、镶边绢袄、襕裙、膝裤、绣花缎鞋上;其次为杂宝纹样,除织绣在服饰上外,也广泛用于枕、被等纺织品当中。此外还有造型更简洁的几何纹,作为一种古代传统装饰通用纹样也常见于服饰的缘边。中国吉祥图像在构图上一个重要特点就是“满”[1],人们为达到这种“满而不挤,空而不虚”的理想画面效果,通常会叠加使用不同题材的纹样,并衍生出多样的造型姿态。

表1 无锡七房桥钱氏夫妇明墓出土纺织品纹样题材分类Tab.1 Classification of textile patterns unearthed from the tomb of Qian Zhang and his wife in Wuxi Qifangqiao in Ming dynasty

2 纺织品纹样题材构成与造型特征

明代的纹样在传统图案基础上,凝练升华以至高度样式化,具有浓厚的装饰美[2],具象的造型通过适当的夸张与变形,各类题材都得以巧妙地组合运用。七房桥明墓出土纺织品纹样题材构成相对全面,涵盖了植物纹、动物纹、自然气象纹、器物纹、几何纹样等中国传统的纹样题材形式(表1),并在构图平衡、造型写实灵动、元素丰富的共性中展现出多样的个性。

2.1 多元共生的动植物题材

动物、植物题材是中国传统纹样中使用频率最高的两种题材,至明清时期达到繁盛,皆被赋予多样的吉祥寓意。据统计,七房桥明墓出土纺织品纹样中植物纹样的出现次数占总数的60%,动物纹样占20%,远超过其他题材图案的出现频次。植物题材以花卉表现居多,其品种形态各异,塑造的氛围及艺术理解也不尽相同,动物题材属飞禽、蜂蝶最常见。动植物题材在此墓出土纺织品中基本以组合出现,在四季花鸟纹襕裙的织绣纹样中,由牡丹、荷、菊、梅四季花卉和三种姿态的凤鸟共同构成丰满且具有故事性的四方连续纹样,如图1所示。同为四方连续的杂宝朵花凤蝶纹(图2)元素组成略少,画面留白,不似前者繁复,但保留了优美的动态流线。鸟衔花枝纹缎取用古代纹样中一种典型组织形式(图3),鸟与折枝花造型饱满,布局均匀[3],形成固定图形以二方连续形式进行重复,强调了视觉上的秩序感。

图1 四季花鸟纹织金妆花缎襕裙及纹样Fig.1 The Zhuanghua satin and woven gold fabric skirt with the pattern of four season’s flowers and birds

图2 杂宝朵花凤蝶纹样Fig.2 The pattern of flowers, phoenixes and butterflies with Zabao

图3 鸟衔花枝纹样Fig.3 The pattern of bird holding a flower

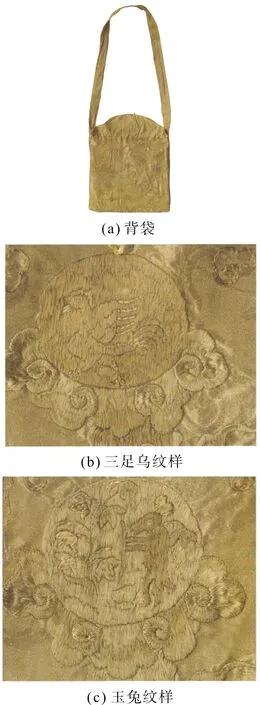

值得一提的是,七房桥明墓出土纺织品中动物取材多样,上述的凤鸟、蝴蝶纹,以及在襕裙的三道裙襕中作为主要纹样的狮子、奔鹿纹,还有在日月纹绣缎背袋两面以单独纹样形式出现的三足乌与玉兔纹(图4),由佛教、异域文化、民间习俗、神话传说等内容提取而来。取材范围之广泛反映出明代中后期对于多元文化高度包容与兼容性,精妙的组合与形态描绘更是江南地区织造技术发达、艺术审美独到的体现,也侧面印证了明代中后期求奢求异的社会生活风潮。

图4 日月纹绣缎背袋Fig.4 The satin bag with sun and moon embroidery

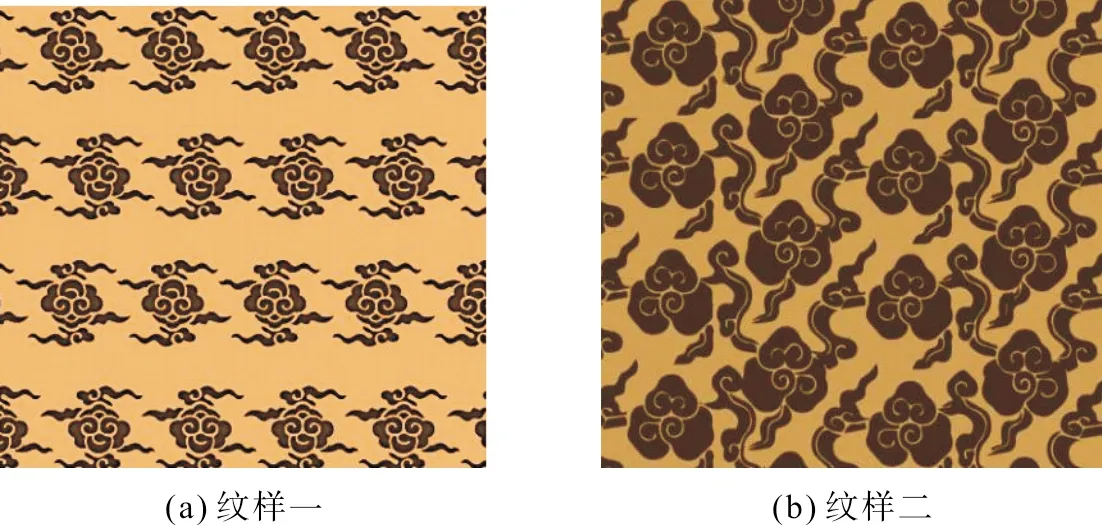

2.2 祥瑞有序的自然气象题材

明代织物纹绣中的自然气象题材以云纹最突出(图5),有四合如意朵云(图6)、连云、灵芝连云等多种形式。七房桥明墓共出土4件装饰有四合云纹的纺织品,在作为服饰面料的织造底纹时,通常以二方或四方连续形式进行重复与排列,另有散点式交错排列和双向连接等排列方法以呈现不同视觉效果,可与其他题材进行组合,也可作唯一元素铺满画面。四合云纹盛行于汉代与明清时期,但在主体造型上明代更偏饱满圆润,延承传统、追求创新,主体方正而稳重。流动感则由形态各异的云穗实现,这种造型特点在七房桥明墓及无锡钱氏墓出土纺织品纹样上均有体现,循环偏小且多呈朵云状,象征高升如意。云纹排布较之其他朝代秩序感更突出,是明代纹样格局趋于程式化的重要体现。七房桥明墓出土的另两件纺织品,日月纹绣缎背袋与缎枕中,祥云以角隅纹样的形式装饰在中心日月纹样的周边,营造主体纹样的神话氛围与充盈美感。

图5 云凤纹样Fig.5 The pattern of clouds and phoenix

图6 四合如意云纹样Fig.6 The pattern of clouds

2.3 简练小巧的器物题材

器物题材在中国传统吉祥纹样中较有代表性,无论在思想内涵或是表现形式上,都带有传统文化中儒、佛、道三家难以泯灭的印记[4]。通过将七房桥明墓出土纺织品纹样与常州武进王洛家族墓出土作对比,可以发现前者在器物的选用上偏重道家杂宝,后者兼用了道家杂宝与八吉祥在内的佛家宝器,两者在宗教特色上表现出的个性差异,一方面可视作明代中后期宗教交流盛行的体现,同时也反映着这一时期人们思想的自由多元。明代服饰中的杂宝纹相比清代显得简练朴素,纹样周围不饰彩带或其他,杂宝纹内各器物造型都独立且固定,纹样体积小巧,基本以辅助其他题材作为组合纹样出现。根据其他纹样大小和繁简,杂宝图案的应用数量也不同。出土襕裙底纹中有六种道家杂宝,而在缎绵膝裤中,则附加了珊瑚、宝瓶两种宝物,以填充空余;同样的题材形象在不同的载体上也有所差异,对比图7出土的两件杂宝朵花纹纺织品,可以发现两者虽在纹样元素的选用及基本排列方式上多有重合,但在造型的描绘上后者精细复杂,严谨稳重,在视觉上实现了饱满华丽的效果。

图7 杂宝朵花纹样Fig.7 The pattern of flowers with Zabao

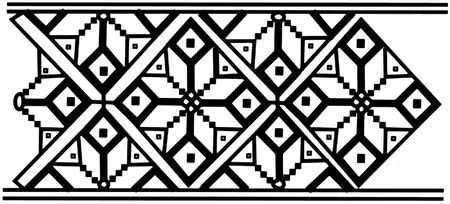

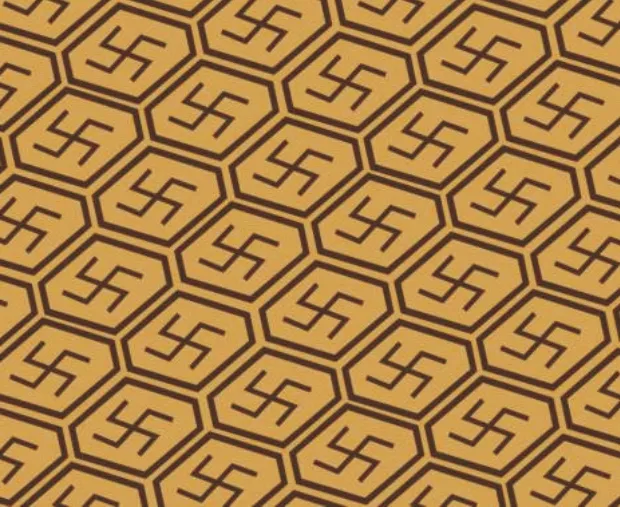

2.4 灵动百变的几何纹样

除装饰主体的植物、动物、器物及自然气象纹样题材外,明代中后期社会流行的纹样尚有其他丰富的题材选取范围,在七房桥明墓中出现的较为典型的是装饰用的几何题材。几何题材纹样多由点、线、面或常规几何图形按一定规律排列、交错、重叠、连续构成的抽象图案,在七房桥明墓出土纺织品中仅用于服饰缘边的局部缀饰,以菱格形元素进行二方连续排列,其独特的结构组织方式相对容易形成重复的节奏韵律,营造简约且均衡的视觉效果。在菱格小花刺绣棉袖边中融入植物题材,用几何形式对花叶纹样进行改造(图8),增加了纹样的装饰美。明代织绣纹样中使用的几何题材花样尤多,如无锡钱氏墓出土的龟背形几何“卐”字纹样(图9)、嘉兴王店李家坟明墓出土的菱格螭纹(图10),亦反映了社会及个人审美趋于雅致的时代风尚。

图8 菱格花叶纹Fig.8 The pattern of geometric flower and leaf

图9 几何“卐”字纹 Fig.9 The pattern of geometric "swastika"

图10 菱格螭纹Fig.10 The pattern of geometric legendary dragon

3 纺织品纹样题材的成因分析

明代社会的快速发展推动了纺织工艺的不断进步,使这一时期的纹样图案进一步繁复而多彩,为社会审美与图像艺术日渐个性多元化的变化提供了生长环境,带有新的时代特点和文化内涵。此次墓葬出土纺织品纹样反映出了时代性、地域性及钱家一门的审美个性,既凝聚了明代中后期的奢华风格与江南地区的文雅玲珑,亦展示出钱家的文人风雅与名门奢华。

3.1 百花齐放:明代中后期审美的时代特色

在对无锡钱氏一系族谱进行核验并对照墓葬出土报告记述后,可以基本推定七房桥墓葬主人钱樟夫妇入葬时间在明代中后期的弘治至嘉靖年间,从墓葬出土织物纹样上就能发现织绣技艺的精细,图案造型及题材的选用多样。这与明代早期墓葬出土的纺织品纹样形成了鲜明的对比。

相比于明代初期经济发展水平限制下全民节俭朴素的服饰风格,明代中后期的服饰趋向于夸张绮丽,这与自英宗以后高速发展的社会经济有着直接的联系。以杭州、徽州等地为代表的城市地区商业活动日渐频繁,这些经济繁荣地区的生活方式随之走向奢华,至嘉靖中期,杭州已“奢靡过甚”。这种追崇华丽风潮的盛行是全国性的,在日常频繁的运输交通助力下,对服饰华美奢丽的追求之风从江南地区向各个方向传播,逐渐演变为明代后期社会统一审美。以南端的福建沿海泉州府同安县为例,明代初“衣皆布素”,然中后期“往时市肆绸缎纱罗绝少,今则苏缎、潞绸、杭货、福机行市,无所不有者”[5]。

织绣纹样图案追求装饰与内容的统一和谐,富有吉祥如意的文化内涵是中国服饰艺术的主要特征之一[6]。至明代,更是发展到“纹必有意,意必吉祥”的程度,花卉草木,因人而活,因人生义。不仅具有审美观赏的形式意义,而且直接具有了人格的意义[7]。这种吉祥文化的加持也使得人们对于纹样的追求愈发热烈,造作者以新式诱人,游荡者以巧治成习[8],与奢靡的社会风气共同作用表现出百花齐放、奇思巧意的时代审美风貌。

3.2 士奢渐兴:江南地区审美的地域特色

江南地区作为明代经济最为繁荣的区域,纺织业水平之高更是当时国内代表,发展速度也远超其他各个地区,一度成为引领服饰时尚潮流的中心。织工高超技艺的支撑,使得江南地区的织绣纹样相比于其他地区更显精致,江南水乡风土下形成的人文风貌也影响了服饰图案的艺术风格。相比于北方地区饱满充盈的图案造型与构成形式,江南地区的纹样造型整体上偏向娇小,在构图上会留备出空白,在视觉效果上与中国画艺术中的留白技法有异曲同工之妙。

江南文化所呈现的全面的审美追求及精绝的审美情趣,历来被人称道[9]。其地域审美呈现出奢丽与雅致两种特点:一方面,吴越物质财富的丰富、商品大潮的冲击、市民阶层的壮大,以及富商大贾的增多使人们的道德观和价值观发生了根本变化,形成了“吴俗奢靡为天下最,暴殄日甚而不知返”的社会习气并逐渐取代了传统的淳朴俭约之风[10],服饰织绣华丽之盛,堪居当时之首。另一方面,江南晚明士大夫文化引领下形成的社会风气与生活方式促成其独特。明代士人群体集结的主要形式是书院和结社,而书院与结社在江南之苏州、浙江之杭、嘉、湖乃为尤盛[11]。明代中后期,江南地区商品经济的繁荣又对士人的价值取向产生了某些影响,加之来自政治和经济的双重压力,这一时期的江南士人在精神层面上出现了疏离传统“温良恭俭让”的儒生形象,转而追求张扬个性、风流殊异的名士风度[12]。明代后期占有和消费奢侈品逐渐成为身份地位的象征,于是士、商阶层便踊跃地成为贵族以外的消费主体[13]。士商关系转变,交往日益深入,似是趋同,然士大夫保有其文人优越感,又在一些方面刻意区分与从商者的差别,以提高生活方式的品位情趣、艺术文化的方式彰显才子素养。作为全国最早形成奢侈风尚的江南地区,士人们“求异”“求新”的处世态度与审美情趣引领了脱俗反叛的潮流,当地名门大家的雅致审美更是深刻影响并推进了明代晚期其地域审美流行由一味的追求世俗奢美向雅气的渐变。在这种独特的水土文化与社会风气的作用下,形成了江南地区独到的玲珑小巧、富丽华美的审美思想与雅致而破俗的士大夫文化风尚,并融入社会生活方式,表现在服饰纹样这一载体之上。

3.3 气质升华:钱樟家族审美的个性表现

明代社会审美经历了从最初的压抑到中后期的求新,经济与技术的实力积累推动了社会思想的自由与解封。七房桥墓葬主人钱樟出身于钱氏家族,为钱镠的二十世孙,其家族在江南一带极负盛名。钱氏为无锡望族,虽无官职,然与相往来者均为一时名流,尤与鹅湖华氏关系密切。从墓葬出土的服饰纹样来看,其纹饰所占比例之多,花样之盛既凸显了钱家雄厚的经济实力与较高的社会地位,同时也反映了明代中后期生活在民间财力富足者对华丽的服饰及纹样热情追求的普遍风气。通过在服饰上应用大量的织金纹样或其他工艺织成的精细纹样,彰显出着装者个人或家族的经济实力。在强化服饰纹样标志功能的整体社会风尚中,主观审美不断分化,服饰纹样的审美从一味地争华求奢逐渐“雅”“俗”分流,内敛而有节制的纹样造型成为如钱氏家族这一类大家族内的文人学者追求雅致审美的表现,将着装者个体对美的感知与生活方式选择的独特性具象于平面。

明代中叶以后商业的不断发展必然促进了其他家族的兴盛,形成了繁简不一、不同取向的纹样审美风格,并与钱樟夫妇墓出土服饰纹样共同构成了多元统一的社会审美特性,也印证了明代中后期社会经济、思想文化甚至外交都在向着新的历史高度发展,以及延续几千年的封建统治阶级制度已然受到内外因素的影响开始出现裂缝的迹象。

4 结 语

无锡钱氏家族作为江南地区具有代表性的望族名门,其使用的纺织品反映了江南一带的社会发展水平及地域特色。无锡七房桥钱樟夫妇明墓出土服饰纹样题材构成上多元丰满,构图充实均衡、繁而不乱,这与明代中后期矛盾而典型的时代风格相呼应。社会普遍性的奢侈化风尚,以及在追崇欲望的过程中产生的文人个性情趣,在思想的摩擦与碰撞融合中共同展现出这一时期复杂新颖的美学特色。通过成因分析,为人们展示了明代中后期以来江南地区的审美现象特征,也体现着江南纺织业经济与技术上的发展与兴盛。

PDF下载