马山一号墓中楚绣艺术特征探析

刘 露, 李 强, 丛洪莲, 钟 蔚, 严 蓉, 杨 丽

(1.武汉纺织大学 a.服装学院;b.《服饰导刊》编辑部;c.艺术学院,武汉 430073;2.江南大学 针织技术教育部工程研究中心,江苏 无锡 214122;3.内江师范学院 张大千美术学院,四川 内江 641100)

1982年湖北荆州马山一号墓出土了大量的楚国丝织品,因品类丰富程度和保存的完整性皆在现代楚墓发掘中首屈一指,因而被誉为“先秦丝绸博物馆”。墓中共出土了35件衣衾,其中有21件饰以绚丽多彩的楚绣,能够辨认纹样的有18件。这些绣品色彩繁复、纹样华美、工艺精湛,造型更是灵动飞扬,令后人叹为观止。这些既奇又美的楚绣作品表现了楚人自由浪漫的艺术精神,也充分反映了楚地高度发达的刺绣手工业及宏大富足的精神文化世界。目前学术界研究马山一号楚墓刺绣的学者及相关著作较为丰富,主要集中在楚绣的艺术特征和文化意涵两大方面,如彭浩[1]、荆州博物馆[2]和赵丰等[3]主要对出土绣品的纹样、色彩、材料等方面进行了整理研究;刘咏清[4]和郭俊等[5]重点探讨了楚绣艺术的文化构成、题材内涵,以及形式语言等方面;袁朝[6]则专注于解读楚绣的图腾崇拜和巫术神话意涵。基于前人的这些研究,笔者认为楚绣艺术特征这一外延和历史文化这一内核之间有着必然的联系。因此,本文先探讨楚绣的纹样、色彩、造型、构图四个方面的外在表征,然后从刺绣手工业和历史文化两个角度对其艺术特征的内在成因展开分析,旨在推动马山一号楚墓刺绣品的深入研究。

1 马山一号楚墓中楚绣艺术特征的表征

楚人把巫术神话的怪想、道家美学的妙理、浪漫骚情的绮思及问鼎中原的民族霸气交融于一枚绣针之中,在布上绣出了一片浪漫神秘又生机盎然的景象,通过其纹样、色彩、造型和构图彰显出楚绣无比神奇的艺术魅力。

1.1 浪漫诡谲的纹样

楚绣的纹样是楚文化凝练过后通过视觉最直观的呈现,其整体意象往往是飞扬流转、奇异诡谲的,似有一种生命活力弥漫其间。马山一号墓中绣品的纹样题材种类丰富,可归类为浪漫奇幻的神灵动物纹、飞扬流畅的自然植物纹、简约大方的抽象几何纹三大类(表1)。

1)神灵动物纹寄予崇拜观念和民族意气。据笔者整理发现,在马山一号墓出土的18幅刺绣中,神灵动物纹主要包括凤、龙、虎、蛇四种,而凤鸟作为主题纹饰贯穿了全部的18幅绣品,因而其凤纹的数量是目前所发掘的任何一座楚墓都不能与之相比的。其实凤早在远古时代就被视为神鸟而备受崇拜,更是楚绣艺术的灵魂。郭俊等[5]和田映雪[7]认为,凤于楚人而言是至真、至善、至美的化身,寄予着楚地巫术的图腾崇拜与长生观念,还象征着楚人不卑不亢、奋发图强的民族主义精神。因而楚人在凤鸟形象的变幻上极尽构思之能事,在马山一号墓的18幅绣品中,凤的形象竟无一重复。但笔者认为以侧面视角的造型、飞翔起舞的姿态、上扬的高羽冠和鱼尾、纤细轻盈的体态这类凤鸟形象最具代表性。此外,刺绣中还出现了龙纹、虎纹和蛇纹这三种动物纹,它们分别是华夏、巴人、越人的民族图腾,袁荻等[8]、刘咏清[9]和李兆华[10]均认为这四种动物纹反映了当时各国之间的民族政治关系。笔者以“凤鸟践蛇纹绣”和“龙凤虎纹绣罗”为例进行分析,这两幅纹样中的凤鸟或践蛇起舞或击龙踢虎,神态威武飒爽,而另外三种动物却仓皇逃窜,两种地位的对比显而易见,抒发了楚人意气风发、问鼎中原的民族霸气,以及欲凌驾于这三个民族之上的心理优越感。

2)自然植物纹彰显浪漫和神秘之美。马山一号楚绣中绮丽灵动的植物纹在整个画面中起衬托作用,大多通过抽象变形与动物纹、几何纹相互交错联结,使纹样既似花草又似龙凤,充分体现了“万物一府”“道通为一”的道家思想。刘咏清[11]认为楚绣中能够辨认出来的植物品种仅有茱萸纹和莲花纹两种,袁朝[6]、赵丰等[3]认为此外还有寄托着楚人光明崇拜和永恒生命的扶桑、三珠、琅玕三种神树,这些植物纹皆与楚人神秘的巫觋文化密切相关。但笔者认为,楚绣中的植物纹应该不止这几种。据《楚国风俗志》[12]记载,楚国的园圃蔬菜种类十分丰富,并且楚人祖先有着“辟在荆山,筚路蓝缕”的历史,所以楚人对植物的认识是不会缺乏的,只是有些与龙凤复合且又经过抽象变形的花草纹饰不能确定品种,还有待进一步研究。

3)抽象几何纹用于规整布局和增添灵动美。据笔者整理发现,马山一号楚绣中的几何纹样主要有两类:一是规整布局的菱形纹和方形纹。纵观考古发掘的楚国刺绣,楚人对方形纹和菱形纹有着特殊的偏好,它们多隐藏在主体纹样之间起着衬托作用,辅助主纹营造出平衡对称的形式美感。笔者认为,除了文化和美学层面的因素,还因为这种纹饰恰好能够平衡因大量运用曲线所带来的视觉疲劳感,也有助于突出画面重点,使得楚绣纹饰虽层层穿插,却能繁而不乱、曲中有直,凸显了整体画面的端庄大气之美。二是增添浪漫灵动之美的涡纹、S形纹和圆圈纹。这些曲线在楚绣纹饰造型中无处不在,许多凤、龙、花草、藤蔓的造型都是曲折婉转的。笔者认为,曲线纹饰的运用不仅可使得楚绣画面产生一种延伸、流动回转的运动感,给观者一种优美、雅致、协调的视觉感受,还反映了道家阴阳轮转、万物变化生成的哲理,体现了楚人对自然界周而复始恒定运动的认识与记录。

表1 马山一号楚墓绣品中的神灵动物纹、自然植物纹和抽象几何纹的分析与元素提取Tab.1 Analysis and element extraction of the patterns of mythical animals, natural plantsand abstract geometry in the embroidery unearthed from the No.1 tomb of Mashan

1.2 繁复古朴的用色

楚国刺绣艺术的色彩呈现出繁复错杂、热烈浪漫的和谐风貌,营造了一种奇幻、富有感染力的艺术氛围。首先,以田云飞等[13]为代表的楚国艺术研究者皆认为楚绣的色彩有着为“以红为贵”的特征。究其原因,夏晓伟[14]指出是由于崇祖(指炎帝或祝融)、崇火、崇日、崇巫和阴阳五行学说等文化因素,以及天子和官员等贵族在生活中用红色来彰显尊贵身份的政治因素,使得楚人的衣食住行皆有“尚红”之俗。笔者梳理发现,马山一号墓出土的“凤鸟践蛇纹绣”和“龙凤虎纹绣罗”均使用了鲜艳的红色,这两幅绣品皆暗示了楚国当时的政治关系,因而级别也相对较高,证实了楚人“以红为贵”的色彩观。

但笔者统计后发现,还有一个被楚绣艺术研究者所忽略的一个色彩特征,那就是大量使用的黄色系。在马山一号楚墓刺绣品中,黄色使用之频繁甚至超过了红色:在18幅绣品中,黄色系的绣线用到了29次,超过了红色系的20次;黄色系的绣地有9幅,也多于红色系的8幅(表2)。由此可见,楚人潜意识对于黄色系的应用已经非常普遍,然而很多学者都忽略了这一色彩特征。因此笔者认为,楚国贵族对红色使用权的崇尚使得楚人虽“以红为贵”,但显然不是使用最普遍的颜色,一般平民服饰用黄色、红棕、褐色等类似色来代替,使得黄色的使用较红色更为频繁。

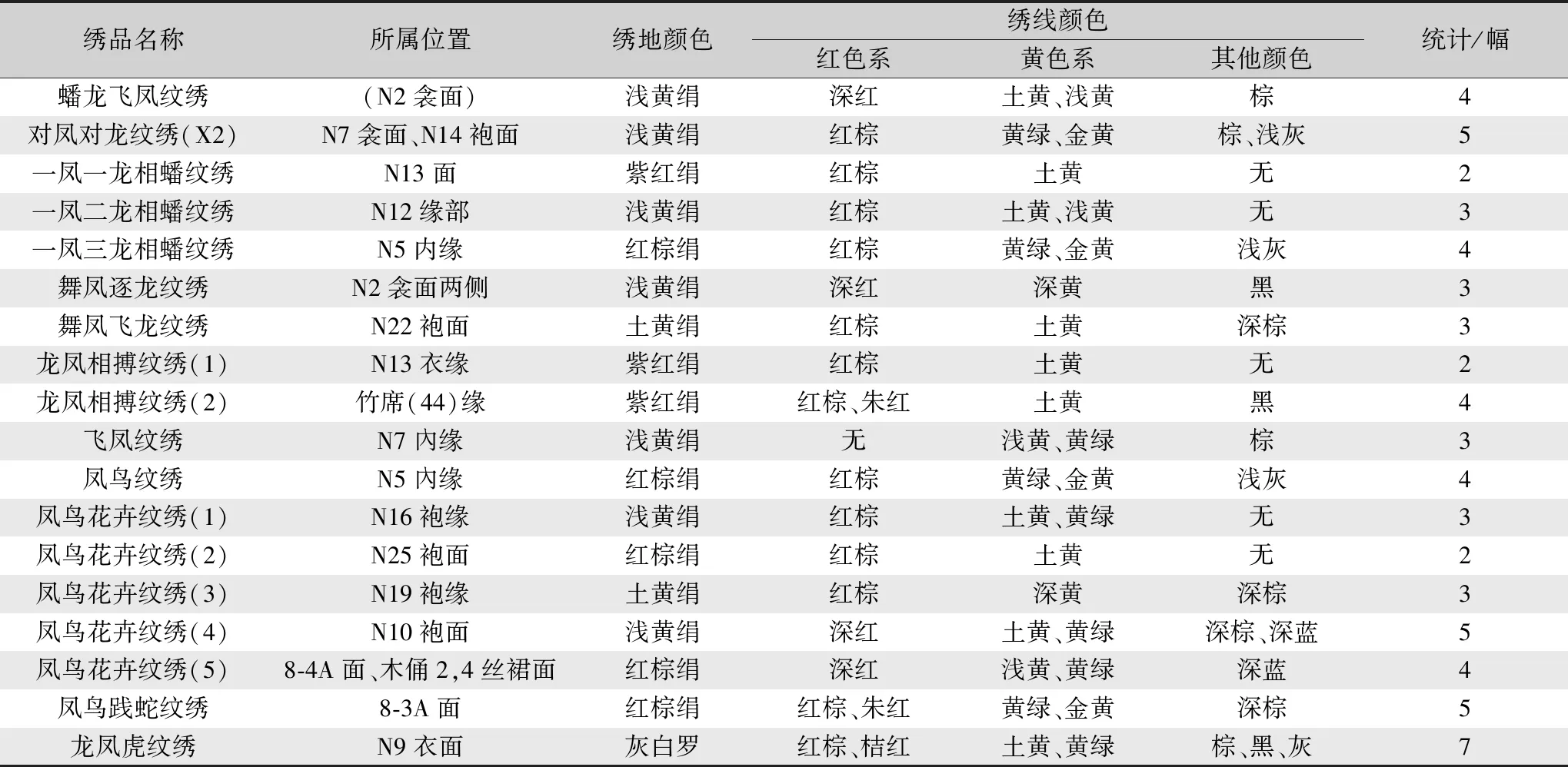

表2 马山一号楚墓绣品的用色统计Tab.2 Color statistics of embroidery in the No.1 tomb of Mashan

其次,楚绣用色虽繁复但整体统一,和谐中也有冲突。据笔者统计可知,马山一号楚墓中绣品的丝线颜色有红色系、黄色系及棕色、浅灰、黑、深蓝、灰共15种颜色,绣地有浅黄、紫红、红棕、土黄、灰白共5种颜色,色彩的交叉使用再辅以细腻精巧的纹样,使得纹绣显得繁复而斑斓。但绣品丝线多以红、黄、棕等暖色系为基调,且每幅绣品一般只选用3~5种邻近、类似色,没有对比性强的色彩组合,所以往往能够配置协调。此外,笔者认为楚绣配色有时也会通过小面积的明度对比、纯度对比或是留白来凸显重点。例如“龙凤虎纹绣”的绣地为灰白色,龙凤、花卉及卷草纹饰也是选用了棕、土黄、灰、黑等缓和的色调(图1),唯独其中的虎纹配置了对比强烈的红黑条纹来点醒画面[15]。色调在整个画面之中和谐却又不失变化,既有强调的重点又不与整体失去联系,丰富了整体绣面的层次感。

图1 龙凤虎纹绣Fig.1 Dragon,phoenix and tiger embroidery

1.3 重神尚意的造型

楚绣纹样的造型充满了无拘无束的想象,笔者认同郭俊等[5]的观点,即楚绣纹样多是动植物嫁接与复合的共生:借助丰富的想象力和巧妙的艺术手法,将两个或多个物象进行异质同构。其中有动物与植物的复合,也有动物与动物的复合,使主题纹样既有物象的自然特征,又具有超现实的浪漫色彩,最具代表性就是马山一号楚墓中的“一龙一凤相蟠纹绣”(图2)。首先,翻滚奔腾的龙与凤复合为一身,一端为凤首,一端为龙首。其次龙凤形象几乎与花草合二为一,其中的枝蔓与花叶既是龙凤身体的冠、身、翅、尾,又是卷草式纹样,无法分离开来。这种真假变幻的楚绣纹饰不仅是浪漫和写实的综合,也是楚、巫文化交融的体现。此外,笔者认为楚绣纹样的造型还有着注重神似与意蕴、喜用曲线元素的特征。楚人对浪漫与自由的追求使其在观物取象时有一种重神尚意的思维倾向,因而马山一号中的楚绣纹样摆脱了具象模式的束缚,多用物象的代表性局部来寓指整体,甚至将对象简化成线条来使用,如“凤鸟践蛇纹绣”中的蛇纹(图3)。纵观楚绣纹样,笔者还发现长而舒卷的曲线是楚人很喜用的元素,曲线轻盈、婉转,流动性要比直线强烈且富于变化,楚绣纹样几乎全部结合了灵动自由的曲线来表现,有一种如行云流水般的美感。

图2 一龙一凤相蟠纹绣Fig.2 Pattern embroidery with one dragon and one phoenix intertwined

图3 凤鸟践蛇纹绣Fig.3 Embroidery with phoenix treading on snake

1.4 质朴严谨的构图

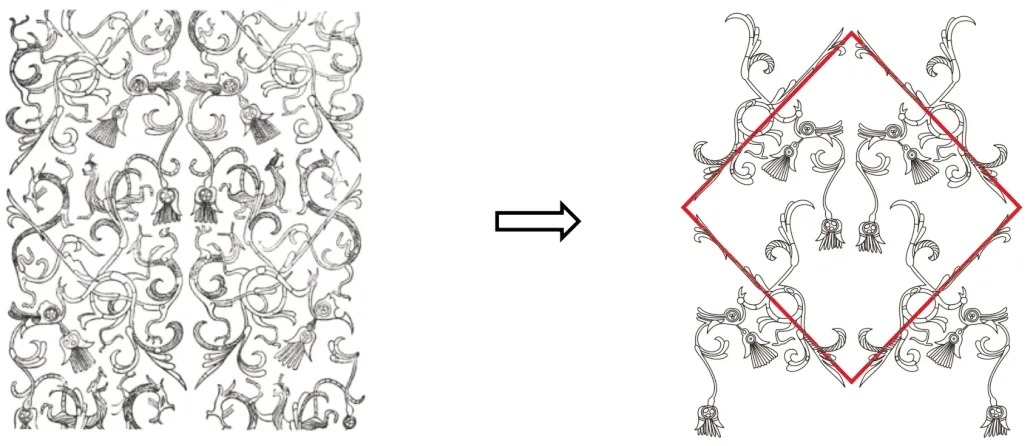

在纹样布局上,田云飞等[13]认为当时的楚人还没有形成立体空间意识,因而有着平面二维“满画面构图”的意识倾向,纹饰之间互不遮挡、互不重叠。整个画面或是龙飞凤舞虎跃,又或是布满了灵动飞扬的枝蔓与龙凤相互交缠,纹样细密繁缛,令人眼花缭乱。但笔者认为,这种平面构图有其合理的优势,它不仅有利于最大程度地展现楚绣纹样的艺术美,同时也便于刺绣工艺的实际操作,并且绣工们也会通过两种巧妙的设计安排使其不失统一与协调。1)恪守对称的韵律美。对称式构图形式庄严稳重,能够平衡繁缛曲线所造成的视觉疲劳感,使得整个画面主次分明、重点突出,从而产生一种变化中有规矩的艺术效果,是马山一号墓中刺绣纹饰较为直观的一个特征。2)注重适形的布局美。为维持纹饰的秩序性与层次感,绣工们会巧妙地通过方形纹和菱形纹来规矩画面,即在一定的几何轮廓空间内进行纹样的稳定布局,形成所谓的“形状制造”[5]。但在部分楚绣中,纹饰的骨架不仅是用几何线条还可用绣面中的部分元素来替代。笔者以马山一号墓中的“龙凤虎纹绣”为例来说明,四只翻转凤鸟的双翅和尾翼被用作骨架构成菱形的空间,四个单元自然地组合成了一个完整的菱形(图4),这种独特的构图分割使纹样更富于变化。

图4 龙凤虎纹绣的菱形构图Fig.4 Diamond composition of dragon,phoenix and tiger embroidery

2 马山一号楚墓中楚绣艺术特征的成因分析

楚国繁荣的刺绣手工业使锁绣针法和染色工艺得到快速发展,并逐渐趋于成熟,从而为纹样的呈现和色彩表达提供了技艺支持。而楚国底蕴深厚的文化和社会制度的变革,则作为精神内核潜移默化地影响了楚绣纹样的造型与构图风格。

2.1 丰富多变的针法为纹样的表现提供了技艺支撑

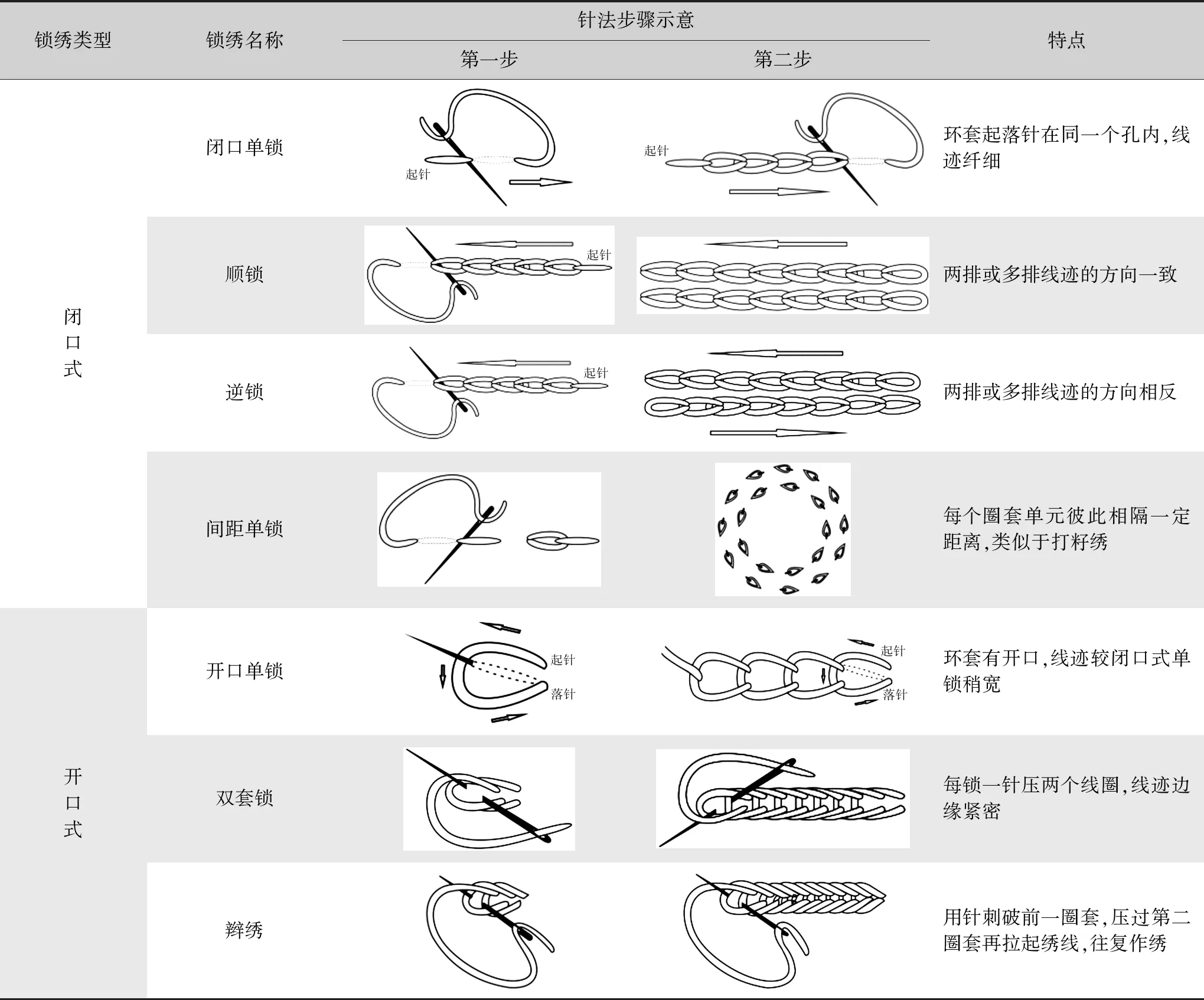

楚国之所以被誉为春秋、战国时期的“刺绣王国”,是因为其空前发达的刺绣技艺为楚绣纹样的表现提供了技术手段。以笔者之见,楚绣艺术归根结底其本质是一门民间刺绣工艺,因此研究其针法是很有必要的。但是由于《江陵马山一号楚墓发掘报告》及其他相关著作都没有直接提及其针法,资料的匮乏令研究存在一定难度,所以目前学术界对马山一号墓中的刺绣针法还不多,暂时可见傅举有[16]和刘咏清[4]在研究中略有提及。在此基础上,笔者运用数字化软件,结合王亚蓉[17]、黄玉冰[18]、丰蔚等[19]的观点对楚绣针法的步骤做一些探讨(表3)。

表3 马山一号楚墓中8种锁绣针法的步骤及其特点Tab.3 The steps and characteristics of eight kinds of lock embroidery stitches in the No.1 tomb of Mashan

锁针绣在楚绣针法中占据主导性地位,又称辫子股绣,笔者将其重新归类为闭口式和开口式两种:闭口式锁绣有闭口单锁、顺锁、逆锁、间距单锁,开口式锁绣有开口单锁、双套锁、辫绣等。锁绣是由线环逐一圈锁而成,各个圈套组成链式,因绣迹酷似一条锁链而得名。主要特点是由底部向上起针,每两针引线成一环,然后在上一针的线环内出针,环环相套刺绣。笔者认为8种锁绣针法的区别在于:其中闭合式锁绣是环套起落针在同一个孔内,开口式锁绣是环套有或大或小的开口;顺锁和逆锁是在单锁的基础上以相反的方向进行刺绣;开口式的双套锁绣是每锁一针压两个线圈,形成一种边缘紧密的线迹;辫绣是锁绣的一种变形针法,其运针方法是用针刺破前一圈套,压过第二圈套再拉起绣线,往复作绣。辫绣线圈紧密如同发辫,多用粗丝线来绣作边缘纹饰,针脚都比较均齐工整。

绣工们随着纹样的不同需求灵活地变换这8种锁绣的针法、针距、绣线粗细等细节,能满足各种纹样的表现需求。如大面积的动物和植物花叶可以用多行密集的满绣将绣地完全覆盖,来表现图案的整体感;而纹样的外轮廓部分,或者是植物枝干、几何纹和涡形纹,则用单行或数行锁绣进行排列布置;另有些部位为了表现极其纤细的线条,绣工还可采用单行劈绒接针的针法[20]。多样的楚绣针法体现了楚人独具悟性的创造力,也为楚绣纹样丰富多变的艺术风格提供了技术手段。

2.2 成熟的染色技艺为纹样的色彩提供了工艺保障

楚人的“饰美之心”、手工业的发达及商品贸易的流通,大幅推动了丝织品染色工艺的发展。一方面体现在染色方法上:根据文献记载和对古代丝绸用色的分析,发现楚国丝织品的染色方法有从天然矿物中提取色剂的石染和从植物中提取染剂的草木染两种。刘咏清[4]认为石染染剂常见的有染红色的朱砂、染绿色的孔雀石和染白色的胡粉。楚人在染色时会加入黏合剂,利用其黏性来增加矿物染料和纤维的黏合度,所以染出来的色泽相当牢固不易脱色。而草木染主要有染蓝色的蓝草、染红色的茜草和染黄色的栀子,方法有揉染与浸染两种。宋公文[12]通过对楚地出土丝织品的鉴定分析,指出由于植物染料比矿物染料易于提取,故楚国用草木染法更为普遍。笔者认同这一观点,一是因为马山一号墓丝织品中的部分红色就是用茜草染制的,二是在使用的草木染过程中,染料可以通过多次浸染并加入媒染剂使其原色发生变化,从而染出更多种类的色彩,使得草木染的应用更为广泛。另一方面从颜色种类来看,仅马山一号墓中出土的18幅绣品,其绣地颜色就有5种,绣线颜色多达15种,每幅绣品的配色少则2种多可达7种,色谱非常繁复。综上两个因素,笔者认为当时楚人的染色技艺已经十分成熟,为创造色彩斑斓的楚绣艺术提供了技术上的保障。

2.3 崇道好巫、泛神崇拜构成了纹样造型的精神内核

楚人祖先是荆楚地区的土著居民,有着“辟在荆山、筚路蓝缕”的原始社会开拓经历。观念的落后使得楚民族对大自然缺乏理性客观的认识,也使楚人得以发挥出自身丰富的想象力构建了崇道好巫、图腾崇拜的宏大精神世界,这对楚绣纹样的造型产生了直接的影响。笔者认为可以从两方面来分析:一方面,老子为楚人,而庄子深受楚文化崇尚,他们创立的道家哲学对楚造物风格产生了直接影响。道家哲学认为天地是由生命元气凝聚而成,宇宙万物皆是生生不息、动态流转的。这种理念使得楚艺术的造型有一种不同于中原艺术的灵动活力之感,投射在楚绣纹饰上就是无处不在的曲线,如轻扬婉转的卷涡纹、飞舞昂扬的龙凤、盘绕交错的花草枝蔓,整个画面充满了动感与生机[13]。另一方面,楚国盛行的巫觋之风和多神崇拜潜移默化地影响了楚人的艺术情思和审美意识,从而形成了楚绣精美华丽、奇特诡异的复合造型。在楚绣纹饰造型中表现为将神灵与自然中的动物、植物都纳入其图腾崇拜的对象,然后将多种图腾的造型进行组合,楚人相信这样可让神灵的力量更为强大[15]。笔者以凤鸟为例来阐述,作为楚人的民族图腾,凤在马山一号墓中就有大量与鱼尾联合的形象,反映了楚人想借鱼的繁殖能力以求多子多孙的生殖崇拜,以及凤鸟的永生、重生意识;或是将“日、月、星”三光图案与凤鸟结合,以寓意对光明和永恒生命的崇拜。楚绣纹饰造型在这两种精神内核的影响下,外化出了动感而和谐、诡谲而恢弘的艺术表征。

2.4 社会政治制度和思想的变革影响了纹样构图的方式

楚绣纹样的构图无论是对称还是适形,其实质皆是以方形和菱形等几何纹作为骨架,这种几何形的装饰艺术风格主要是受到了楚国政治和思想变革的影响。春秋战国时期,巫术盛行的奴隶制社会开始向封建制社会转化,楚国巫术宗教的束缚得到解除。因此,那些神秘诡异的兽面纹逐渐被楚人用写意的方式抽象成了几何形,装饰艺术领域也逐渐形成了几何形的风格,楚国刺绣纹样的创作热情也相对自由地被释放,几何形的纹饰和构图方式开始增多。

马山一号墓中楚绣纹样的几何纹骨架运用方式分两种:一种是直接用线条来规整画面,另一种则是用龙凤等动物身体的局部或是花草枝蔓来间接构成。据笔者统计,在马山一号出土可辨识的18幅绣品中,有4幅运用了方形构图,有11幅运用了菱形构图。但事实上,菱形纹其实是由方形纹一脉相承演化而来的。刘咏清[4]提到,方形纹是原始社会的土地观念、四时分割,以及由之产生的八分时空等方形文化的产物,考古资料也显示中国新石器时代的原始人几乎都发现和运用了方形,它是楚人社会生活中对自然法则认识和想象的积淀。但对于喜欢求奇、求变的楚人而言,规矩的方形纹缺乏新意和变化,出于视觉美感和艺术创新的需要,才有意将方形纹经过变形得到菱形纹样。菱形纹在视觉上有一种律动之感及向四周无限延伸的张力,不像方形那般呆板,这与楚人从奴隶制向封建制社会转化后渴求自由的社会思想是相通的。随后,菱形便作为楚人十分喜用的一种纹饰和构图骨架被保留下来,并与方形纹一起以或对称或适形的构图方式呈现在楚绣之中。

3 结 语

楚绣是一门底蕴深厚、历史悠久的传统刺绣手工艺,承载着楚国刺绣文化的精粹和楚人智慧的结晶,它通过纹样、色彩、造型与构图所营造出的独特艺术风格构成了绮丽绝美的马山一号楚绣艺术,广为后世所称羡。兼容并蓄、国力强盛的楚国刺绣手工业的大力发展,推动了锁绣技艺的成熟,不仅使楚国成为当时的“刺绣王国”,还开辟了历史地域民族刺绣文化的辉煌篇章,更为当代中国民间刺绣的发展创新提供了一个绝佳的借鉴。相信随着时间的淬炼,以马山一号墓为代表的楚国刺绣将会发挥出更多无可比拟的艺术魅力与研究价值。

PDF下载