探讨学习主动性促进掌握解剖学知识的问卷调查*

高俊英 张永杰 左一智 靳建亮 袁小琴 孙伟伟

南京医科大学人体解剖学系,江苏省南京市 210000

人体解剖学是重要的医学教育基础课程,我国高等医学院校的解剖学教学存在如教学条件、环境、师资水平和生源数量的限制;教学过程以教师和课堂为中心,进行“填鸭式”教学;以“重知识、轻能力;重记忆、轻创新;重理论、轻操作”的终结性评价(期末考试)形式评价学生等现况[1-2]。《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》中明确提出要改革考试方法,注重对学生学习过程考查和学生学习能力评价。形成性评价是符合这种教学改革要求的方法之一。

国内不少医学院校在解剖学教学中逐步引入形成性评价[3]。例如南京医科大学人体解剖学系从2009年起就已经用平时分、阶段测验加期末考试的过程和结果相结合的考核方式替代了单纯的期末考试考核来评价学生对解剖学知识的掌握,也取得了显著的效果[4-5]。但鲜有研究关注到来自学生方面的因素,如学习主动性、学习方法和学习动机对完成解剖学教学及考试后,对学生解剖学知识的记忆和应用方面的效果评价。

本文旨在通过网络问卷调查分析并探讨解剖课程修完后的各专业医学生,期末考试成绩、课堂主动参与度、学习方法和学习动机等来自学习主体的因素对后续解剖学知识记忆和应用的影响。由此,为引导医学生改变传统的学习习惯,形成高效的学习方法并树立正确的学习动机,获得解剖知识的牢固记忆和灵活应用提供必要的理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象 本文选取2010—2016年在南京医科大学就读,接受过解剖学教学并取得形成性考核成绩的多个专业医学生。我们共收集有效调查对象274例。其中,临床专业132例,占48.18%;护理专业52例,占18.98%;口腔、康复、临床药理、基础医学等专业分别占14.23%、6.20%、4.01%和4.38%。在我们的教学活动中,为了提高学生的课堂参与度,教师在课前会给予一些开放式问题,如: 从解剖及生理学知识角度分析空腹和进食后胆汁的排出途径有何不同,原因是什么?同学课前讨论后在课堂上通过主动或者被动的回答问题并记录平时成绩。

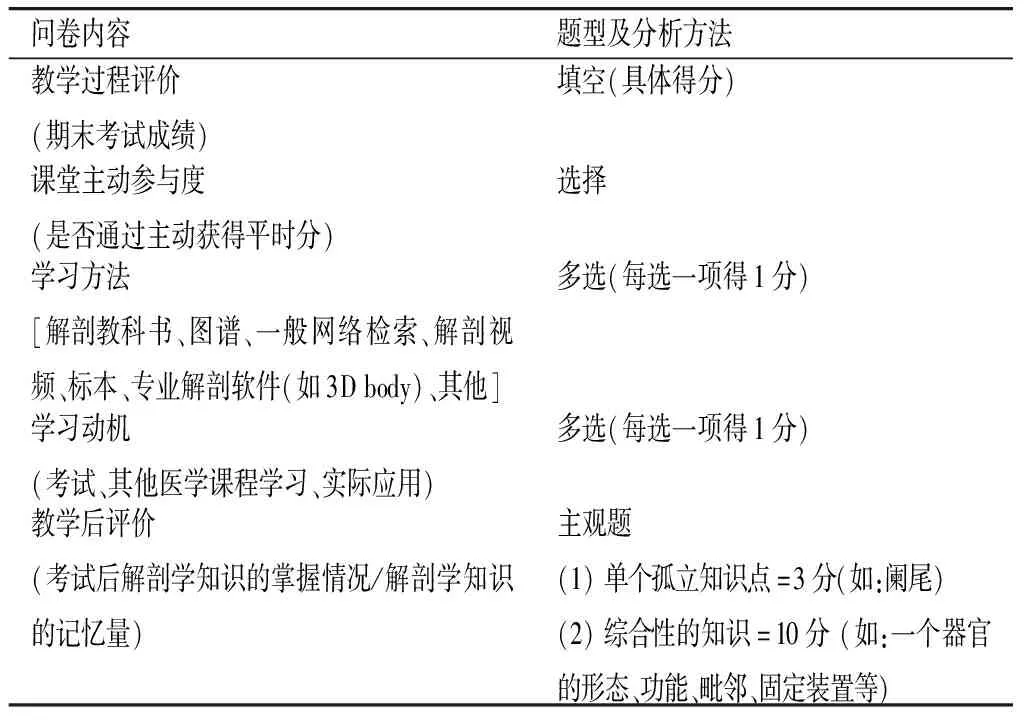

1.2 方法 问卷中主要涵盖期末考试成绩(教学过程评价)、平时成绩的获得方式(课堂主动参与度)、复习方式(学习方法)、学习动机、考试后解剖学知识的掌握情况即解剖学知识记忆量(教学后评价)等5个方面的内容。为了提高学生的依从性,除了学生的专业和期末考试的成绩为填空题、记忆犹新的解剖学知识为主观题外,其余问卷调查的项目均以选择题的方式给出。例如评价课堂参与度的问卷题目设计项为1个单选题:平时成绩是否通过主动回答系统解剖课上问题获得,选项为是或者否。具体问题设置见表1。

表1 问卷设置

此外,我们也调查了学生在修完解剖课后后续学习过程中对解剖学知识的使用频率及使用原因,并且向他们咨询“教师、大体老师、课本、图谱、同学间相互讨论、自己分析总结、解剖学相关视频和微课”等多种解剖学学习资源对学习解剖学知识的帮助作用。由此来评估考试成绩、课堂主动参与度、学习方法、学习动机对不同专业同学考试后解剖知识的记忆和应用效果进行评估。

1.3 统计学方法 使用SPSS16.0软件统计分析数据。计量资料以均数±标准差表示,根据数据的特点和统计的目标组数,使用Student’st-检验比较两组正向分布的数据,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

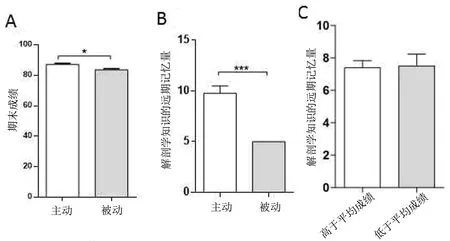

2.1 课堂主动参与度影响期末考试成绩及考试后解剖知识记忆量 为了明确课堂主动参与度对解剖学习近期及远期效果的影响,笔者统计了平时分的获得方式和考试成绩的关系及考试后学生对知识的记忆量之间的关系(图1)。结果表明,主动回答问题并获得平时分的同学成绩普遍高于被动获得平时分的同学(图1A),且上课主动回答问题的同学在修完解剖课后对解剖学知识记忆量依然较不主动的同学多(图1B)。274名同学的平均解剖成绩为85.40分,统计分析结果显示,高于平均分的同学和低于平均分的同学在考试后对解剖学知识记忆量并没有统计学差异(P>0.05)(图1C),由此可见考试成绩对解剖学知识的后续记忆量并没有明显的影响。结果显示,虽然课堂主动参与度和期末考试成绩及考试后解剖知识记忆量成正比,但是单纯以考试为目的学习并不能增加解剖学知识的后期记忆量。

图1 课堂主动参与度对期末考试成绩及考试后解剖知识记忆量的影响

(A)课堂主动参与度对解剖成绩的影响;(B)课堂主动参与度对解剖学知识远期记忆的影响;(C)解剖成绩对解剖学知识远期记忆量的影响。*P<0.05,***P<0.001。

2.2 学习方法的多样性和学习动机的实用性促进考试后解剖学知识的记忆量增加 本文对学习方法进行调查分析,结果表明采用少于3种复习方法的同学和采用多于3种复习方法的同学在期末考试中成绩可能没有明显差别(P>0.05)(图2A),但是后者解剖学知识远期记忆量明显多于前者(P=0.000)(图2B)。由此可见,利用多种方法学习是促进解剖学知识后续记忆的重要保障。

此外,本文分析结果也表明,单纯以考试为目的的学习者,考试后解剖学知识的记忆量显著少于以多种应用为目的的学习者(P<0.01)(图2C),学习动机也是影响解剖学知识后续记忆的关键因素。

同时结果也表明,同学们学习解剖学知识最主要的手段是教科书,在所有入组的274位同学中共有215位选择本项,排列在第二位的学习方法是网络检索相关知识(195位同学),此外,有123位同学选择看图谱。选择向其他同学询问的有92位同学,选择解剖学软件的同学有62位。遗憾的是,虽然绝大多数同学在问卷调查中也承认,教师和大体老师对学习具体解剖知识影响重大,且觉得标本题的考试方式对考核解剖知识更有效果,但只有40位同学在后续知识复习的过程中会愿意再回来观察标本,而选择请教教师的同学只有38位。导致上述结果的原因有诸多方面,考虑到获得知识快捷性,课本、网络检索确实是适应性现代化生活方式的最为快捷的方式。但在新时代的教学模式下,教师和学生的关系是否要进行进一步改善也值得每一个教学工作者反思。

图2 复习方法对期末考试成绩及考试后解剖知识记忆量的影响

3 讨论

随着社会的发展,获取知识的技术不断进步,导致知识海量增加。医学院校的教研人员早已认识到,单一、被动和陈旧的传统学习方法在提高医学生的学习效率方面所起的作用越来越弱。解剖课等医学基础课的教学过程中如何正确引导学生形成高效的学习习惯将对医学生的终生学习成长起到举足轻重的作用。

本文通过对经历过我校解剖学教学改革并通过考试的274位来自各专业的医学生进行了回顾性调查,明确了部分来自学生自身的因素对解剖学知识后续记忆的影响。由结果可知,虽然考试结果和考试后解剖学知识的后续记忆并没有直接关系,但是基于积极参与课堂讨论,以及多渠道的学习方式为主的主动学习在后续解剖学知识的记忆中有重要的决定作用,因此,教师在教授知识的同时,更需要让学生形成灵活应用多种学习手段的高效的自主学习习惯。此外,如何有针对性的依据不同学生的喜好和性格使其参与到解剖学的每堂课的学习中来是教师需要进一步探讨的问题。

而对于学习目标,大学前的以考试为目的的学习目标已经在包括医学生在内大学生脑海里根深蒂固。并且大多数学校的解剖课一般开设在大一或者大二,此时,在多门临床相关的专业没有涉及。教师如何引导学生重新塑造积极实用的学习动机在后续的医学知识的学习记忆中也显得尤为重要。在此问题上,如何弱化每门专业课学习结束后考试的直接结果对学生的影响,使其视野向医学知识的多种应用扩展也是医学教育者需要探讨的重要问题。

综上所述,本文结果对正确引导学生树立正确的学习目标,形成良好的学习习惯,为包括解剖学在内的多种医学知识的有效学习提供了必要的理论依据。