手术刀与十字架:晚清来华医务传教士身份解析*——以伦敦会医务传教士韩雅各为例

袁 媛 李成林

医务传教是晚清来华传教士们传教的重要手段之一,主要是通过开办诊所、医院来救治病人,获取中国人信任,从而实现传教的目的。郭士立(Charles Gutzlaff)是第一个提出以医务活动作为传教手段之设想的新教传教士。此后,伯驾(Peter Parker)等人陆续来到中国,他们开办诊所,医治病人,并以此开启了新教传教士在中国医务传教的序幕[1]。1836年10月,郭雷枢、伯驾、禆治文联名发表倡议书,他们提到:“在改变中国落后的社会和思想时,会产生巨大的冲突,为此我们将会使用任何武器。作为唤醒沉睡中国的一个重要方式,我们有什么理由不将医学放在重要位置,不将它作为传播上帝福音的希望呢?在中国疾病无所不在,人们深受其害……这似乎是唯一可行的方式,能够让我们进入中国传播福音。令人厌恶的疾病,遍布在中国大地的每一个角落,人们发出迫切的呼救,我们听到了这种声音,希望并且能够治愈各种疾病。谁也不能否认这是一种慈善事业,这也是我们的使命所在。”[2]在他们的倡议下,中国医务传道会(Medical Missionary Society in China)于1838年在广州正式成立。这其实也标志着医务传教的方法正式得到了认可和推广。

随着医务传教活动的开展,合信(Benjamin Hobson)、嘉约翰(John Glasgow Kerr)、雒魏林(William Lockhart)等人纷纷来到中国进行医务传教活动。他们来到中国之时,都具有传教士与医生的双重身份,既要负责医治病人,又要负责传播福音。一手拿着手术刀,一手拿着十字架,究竟孰轻孰重?实际上,从很早时候开始,这个问题就已经是医务传教士们所面临的困扰之一。

本文将以1860年来华传教的医务传教士韩雅各(Jams Henderson)为例,探讨晚清时期来华的医务传教士的双重身份的问题。

1 韩雅各其人

1829年,韩雅各出生于英国苏格兰北部阿伯丁郡(Aberdeenshire)一个偏远的城镇亨特利(Huntley)。他的童年很不幸,父亲在他年幼时患病去世,后来母亲也由于脓血症去世。这使得韩雅各对疾病的痛苦印象深刻,这也成为后来他选择学医的原因之一。由于家境贫寒,童年的韩雅各接受教育不多,主要是宗教教育,他的母亲经常教韩雅各姐弟几个读圣经的故事,他的外祖父也经常给他读所罗门的历史,在幼小的韩雅各心中埋下了宗教的种子。

母亲去世以后,韩雅各开始四处打工做杂活谋生。后来他遇见一位职业是医生的雇主,这是韩雅各人生的第一次转折点,“教区学校的校长教给我写字和算数,有很多新书可以读,这个世界和我之前想象的大不相同”[3]18。除了学习新知识以外,韩雅各也开始参加布道活动,他甚至给自己制定了宗教行为准则十六条,“让我早早起床,对上帝的仁慈表示庄严的感谢,把我奉献给他,祈求他在这一天的工作中给予我帮助和祝福”“我所作的一切事,目的都是荣耀我的神,为上帝的事业兴旺和我的灵魂得救”[3]25-26。

1849年,20岁的韩雅各在好心人的帮助下开始学习拉丁语、希腊语和数学,希望能考入大学。1855年~1858年,韩雅各就读于爱丁堡大学医学院(Royal College of Physicians of Edinburgh,RCPE),在校期间他刻苦学习,成绩优异,“我进步得很快,位于学生的前10%”“当圣诞节、寒暑假其他同学游玩这座城市的时候,我每天都在医院、图书馆和解剖室,到这个暑假结束,我已经连续学习了九个月。”[3]57-58周围的人对他评价极高,“作为一个学生,他遵守规矩、守时、用功、认真、热情、勤劳并且善待穷人,能认清楚自己。”[3]62

1856年12月18日,韩雅各参加了爱丁堡医务传教士协会(Edinburgh Medical Missionary Society)的一次会议,下定决心希望成为一名医务传教士[3]59-60。毕业后,韩雅各回到阿伯丁群莱尼(Rhynie)实习,期间有朋友给韩雅各介绍了一份年薪高达700磅的工作,但他拒绝了。过了不久,他向伦敦会(London Missionary Society)申请赴华传教,经过委员会面试考核后,他正式成为了一名伦敦会医务传教士并兼任伦敦会董事(Director)[3]62-63。

在出发去中国之前,韩雅各在埃塞克斯群(Essex)的沃尔瑟姆斯托(Walthamstow)接受了为期6个月的系统的神学培训,学习内容包括希腊文《圣经》、基督教通史和一些神学著作。在此期间,他还在圣安德鲁斯大学(St.Andrews)获得了医学博士(Medical Doctor)学位[3]69。

1859年10月22日,韩雅各同其他五位传教士及其家属,从英国乘船出发,前往中国。由于遭遇一场大风暴,半月后一行人经历千难万险后返回了英国,几天后再次出发,并于1860年3月23日到达上海。韩雅各随即掌管了仁济医院(Shanghai Hospital)。

2 称职的医生

韩雅各到达上海之时,距1843年来华的雒魏林在上海成立仁济医院已经14年了[4]。1857年雒魏林返回英国,遂将医院交给合信管理。合信掌管医院不到一年时间,就因健康恶化不得不回国治病。1858年医院交给了伦敦会的牧师顾惠廉(W.H.Collins)。两年之后韩雅各来华,马上接手了仁济医院的工作[5]。

韩雅各到医院之后,每天从下午一点钟开始看病,首先是十个妇女,每个人都单独看诊;然后以同样的方式接纳十个男人。这样轮换,直到全部看完为止。任何需要外科手术的病例都要留到医生看诊结束后再处理[3]80。这一方式在韩雅各担任院长期间一直延续。1862年仁济医院重建,韩雅各回英国度假之后再次回到上海,新的医院“做了许多细微的改进,例如提高地板,用木头而不是砖头铺在大厅地面上,用玻璃代替牡蛎壳窗。此外,医生的家离医院很近,这非常方便,因为无论白天还是晚上,他都需要随时出诊……在6个病房内,30名室内患者及其随从可轻松入住。这里有一个女病房,一个给家仆,一个给士兵,一个给乞丐,还有两个给其他病人……药房在大厅的东端,这个大厅非常舒适,将容纳大约300名门诊病人。手术室在大厅的西端,有些手术则在大厅的中心进行”[3]135。

由于病人人数众多,韩雅各非常忙碌。他在1861年4月4日的日记中写道:“很多人仍然涌向我的医院。在查看记录时,我发现上个月我为3 512人开了处方。”[3]86在1861年医院的年报中他也提到“自去年4月以来,共有169名患者在医院的病房接受治疗,已为1.6万多人开出处方,总看诊人数大大超过2万”[3]81。后来,新的医院建成之后,最多的时候每天的就诊人数甚至达到了300多,“每天检查一至三百名患者,以及进行最细微和危险的手术”[3]47。

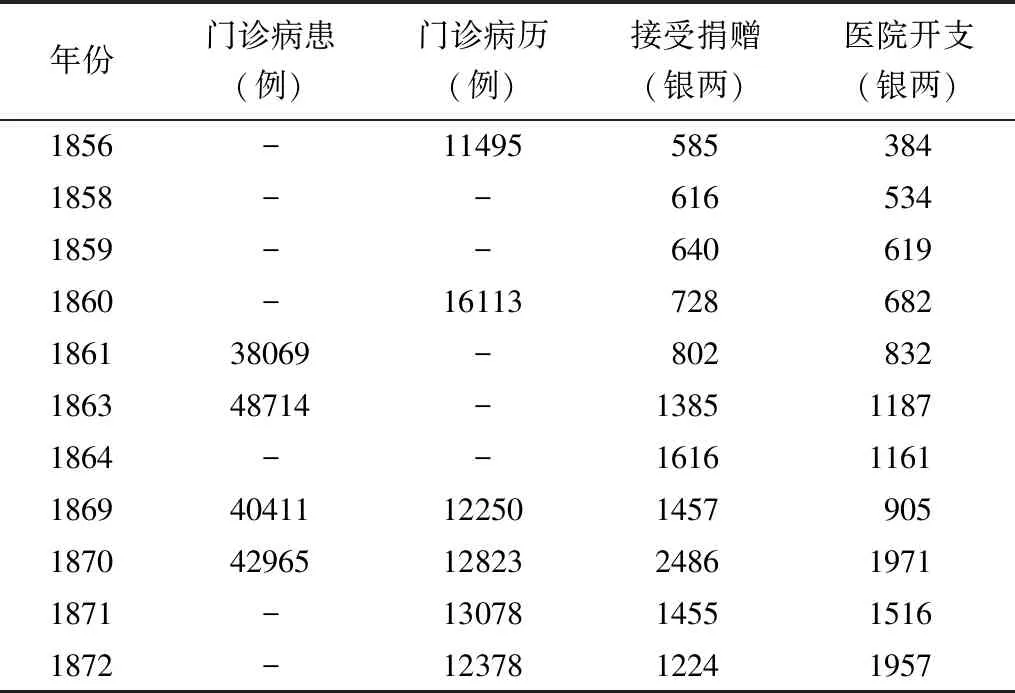

为了对韩雅各的诊疗人数有一个更为直观的认识,本文根据文献对目前可以掌握到的韩雅各就任仁济医院院长期间以及之前和之后数年的医院就诊人数进行了统计,结果见表1和图1。

表1 仁济医院早期门诊人数、接受捐赠及开支情况统计表

注:(1)本图根据表1中相关数据制作;(2)由于早期部分数据缺失,为达到图像效果,对原始数据进行了一些整合:横轴年份所在的纵轴数据为两年统计数量相加;对于一组中缺失年份的统计量按与同组中不缺失年份的统计量相同计算;门诊病患人数按门诊病历数量的10/3计算,四舍五入。

从表1和图1,可以得知在韩雅各接手医院的1860年、1861年以及1863年~1864年,仁济医院的看诊人数与前后几年相比,有非常明显的提高。

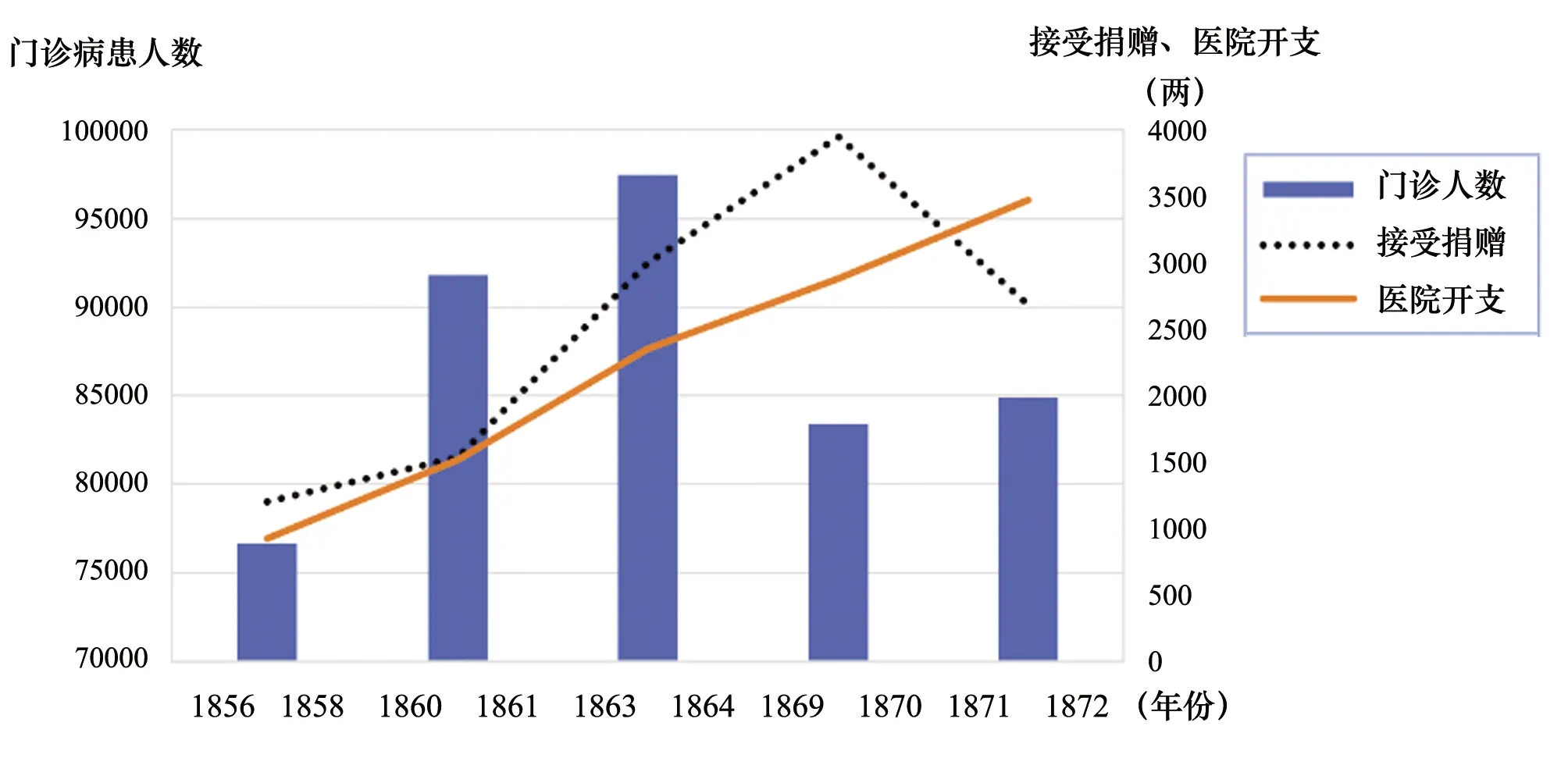

特别值得一提的是,韩雅各在仁济医院的诊疗人数,在同时期来华的医务传教士中,也属于特别优秀的。本文统计了同时期部分医务传教士在北京、汉口等地方的传教士医院的看诊人数,结果见表2。

表2 晚清部分来华医务传教士诊治病人数量统计表

从这些数据足以看出,韩雅各是个多么勤奋的医生。在他住在上海期间,除因医院重建短暂离开上海外,他很少离开过医院,哪怕是生病了,也仅仅是在1864年到汉口去换换空气,仅去了十天[3]144。

韩雅各充分发挥了西方医学在外科手术方面的优势,他积极地使用氯仿进行麻醉,实行外科手术,“似乎没有什么比使用氯仿更能引起中国人的注意了。我做过的所有大型手术都取得了最好的效果。五十个中国人看到自己的同胞做了繁复的手术,惊讶得说不出话来,几乎不敢相信自己的眼睛,病人竟然已经进入了安静的睡眠状态”[3]82。他使许多盲人重见光明,使许多瘫痪者恢复了行走,使许多人骨折愈合、脱臼恢复、子弹取出从而免于拖着痛苦生活下去。他还在炎热的季节处理恶性霍乱、麻风以及其他许多的突发疾病[3]151。

在韩雅各到达仁济医院的第二年年初,商人们表示他们将支付与医院相关的所有费用[3]84。由于仁济医院这一时期是不收取病人费用的,因此医院的支出基本都靠富人的捐赠[4]。这也足以说明韩雅各在医院管理方面也做得十分出色。

3 积极的医学研究者

积极地进行医学研究是韩雅各在上海期间进行的另一项重要的工作。1860年10月,他到上海半年之后,就当选为皇家亚洲文会北华支会(The North-China Branch of the Royal Asiatic Society)秘书(Secretary),4年之后当选为学会副主席(Vice-President)。在忙碌的医院工作之余,他还撰写了有关气候的论文,1861年5月21日在学会的年会上宣读[13]。

除了在医院看诊之外,韩雅各还成立了一家药房。他还积极帮助吸食鸦片的病人治疗烟瘾,甚至走访了上海市区和周边的48家鸦片店,进行实地调研,考察鸦片对中国人的影响[3]82。

此外,由于上海夏季高温高湿,各种传染病和肠胃疾病很多。除了积极治疗病患之外,他还专门研究了针对上海地区的卫生学,出版了《上海卫生学》(ShanghaiHygiene)一书,对改善上海公共卫生状况提出了宝贵的建议。他指出,当前全球健康水平的提升和死亡率的下降,很大程度是由于19世纪医学水平的巨大飞跃,除此之外,生活环境改善也是一个重要原因,并说到在上海的一个“示范点”中,卫生条件有了惊人的改善,患病率也明显下降[13]。

他通过病例分析,发现上海夏季几乎所有的腹泻、痢疾病例都可以追溯到滥食蔬菜和水果,提出夏季肠道处于应激状态,胆汁的分泌不规则,水果会增加这种应激性,从而更容易诱发疾病[13]。韩雅各还发现茶和咖啡中的咖啡碱与奎宁类似,认为既然奎宁能够阻止疟疾和间歇性发热,所以猜测茶和咖啡对疟疾有一定的疗效[14]。他还提出上海和法国西南部气候都是温和、潮湿,适合患有肺部疾病、咳嗽、消化不良和头痛病人居住,而不适合精神衰弱、精力不足和消化器官虚弱的病人居住[13]。

可以看出,韩雅各不仅是一位称职的医生,他对医学研究也非常热爱,并且充满了激情,他曾跟朋友们说道,“我非常喜爱我的工作,因为我热爱医学,在这里(仁济医院)有很多机会可以学习。”[3]83

4 虔诚的传教士

韩雅各从小父母双亡,生活困苦。在面对生活的苦难时,母亲从小给他读的圣经,以及他自己对苦难的体悟,都从心灵深处加深了他对耶稣基督的依赖和信仰。给他提供启蒙教育的人,是一位医生,在他长大之后学医的过程中,伦敦会也曾经对他提供资助[3]62。这些都促成了他学成之后成为了一名意志坚决的医务传教士,奉献自己,去往陌生的国度进行传教。

韩雅各到达仁济医院后不久,就批量印刷了一万五千本中文版的缩减版福音书,分发给来看病的病人[3]81。尽管医务工作非常繁忙,他还是利用一切可以利用的时间专门进行传教工作。最开始的时候,医院每天11点半开始营业,按铃让病人集合;12点15分医院里的本地传教士在集会的大厅里开始进行宗教仪式,所有病人都可以看见。韩雅各亲自读圣经、布道,一直讲到1点钟,最后以祈祷结束。医院的这一宗教仪式在1862年新的医院建成之后,扩展到了从早上八点开始。“上午八点,大厅里会有一场为助理和所有能够参加的住院患者所举行的简短的宗教仪式。十二点,本地传教士和伦敦会的一名成员开始诵读圣经,并向门诊患者布道。”[3]138

除了医院每天的读经布道仪式之外,还经常有人请韩雅各帮忙在伦敦会的教堂主持礼拜仪式。他对布道的工作非常上心,不仅仅只是简单地读经,而是加进了很多他自己的理解。许多听过他布道的人都很欣赏他的布道的原创性,觉得受益匪浅。在1862年至1863年的冬天,他还给驻扎在上海的英国士兵作了一系列的夜校讲座[3]144。

他还在每个周日的晚上,去教友家里参加读经活动。有人回忆道,“人们特别高兴地盼望着周日的晚上,因为可以在韩雅各家里见面,一起专心上圣经课,我和我的一些军官兄弟也一起参加了。”[3]209-210

另外,他在医院培养的中国助手也帮忙进行传教工作。“我的助手黄春甫(Chin-Foo),已经在医院工作了12年,对合信博士的工作非常熟悉,在治疗骨折、脱臼、枪击和伤口处理方面几乎可以说是一位专家,同时他也是一位很好的药剂师;他的弟弟黄吉甫(Kieh-foo)在医院当牧师已经有10到12年了,虽然他缺乏他哥哥的天赋,但他善于倾听,坚持不懈。在白天的不同时间,他在几个病房里对病人讲基督教最重要的真理,每天从12点到2点,他都要阅读经文,并在大厅里向病人公开布道”[3]170。

在韩雅各和其他牧师的努力下,1864年,有30个人在慕维廉(William Muirhead)的监督下接受了洗礼,大约有2万名病人在仁济医院接受了治疗,他们都听过福音的宣讲[3]184。

1864年,韩雅各在给友人的一封信里说道:“只要我还在中国,我就决不会放弃在他们中间做这种有益的工作,或者停止尽我所能减轻他们的痛苦,要使他们能聚集在一起,听人讲基督的爱,听人传福音。”[3]185这段话充分体现出了韩雅各对传教工作的热情和重视。

5 手术刀与十字架

早期来华传教的医务传教士们,基本都是各个差会派遣而来。毋庸置疑,他们肩负的使命,首先是传教。

伯驾在广东开设医院时说道,“我们很高兴看到,通过这种工作(行医),我们找到了一条可以向中国人有效传教的道路,治愈的病人也迫切希望听到牧师的宣讲……病人听到了布道,上帝的话语通过他们的传播带到了这个国家的各个地区,这是医务传教最重要的目的。”[15]。“我们在中国建立起了医院,为中国提供了力所能及的所有帮助,还为中国训练青年人才,但在我们所有努力中,永远不要忘记最重要的目标——传播上帝福音。”[16]

雒魏林初创仁济医院时,在伦敦会传教士麦都思(Walter Henry Medhurst)、慕维廉和艾约瑟(Joseph Edkins)的帮助下,“在大厅集中宣讲基督教教义,向排队等候的病人布道,向在病房住院的病人宣讲。病人回家时,都可以带走一些基督教的小册子,这些福音就可以传播到每一个地方。”[17]247

在杭州行医传教的梅藤更(Main)也提到:“在候诊室里,一名女信徒邀请病人就坐,然后开始讲解神学知识,用个人经历向他们讲解基督耶稣的故事。病人们表现出尊敬和关注,一些人对福音故事表现出极大的兴趣,有很多人购买了圣经的小册子。”[18]

然而由于病患人数非常之多,慢慢地医务传教士们普遍面临的问题是精力有限,人手不足。从表2可以看出,雒魏林在上海仁济医院时,1844年、1845年每年的就诊人数,都在1万以上。韩雅各在1861年就看诊了2万多病人,到了1864年,病人人数达到了惊人的48 714人。而合信在广州,1850年也看诊了25 497个病人。德贞(John Dudgeon)在北京,一年最少的时候也看了超过一万的病人。这意味着,医务传教士们每个月基本上看诊的病例基本都在800以上,多的时候甚至达到了1 600以上。这还不包括医生们所做的手术以及为住院病人所花的时间。以韩雅各为例,他每天看诊的人数基本都在200以上,多的时候达到400人。

在这样的情形下,很多医务传教士分身乏术。到底是看病为主,还是把传教放在中心,也就成为了这些医务传教士们不得不面临的困难抉择。

有一些医务传教士主张一人不可兼任两职。1861年雒魏林在他的自传里写道:“差会应该对医务传教士有明确的定位。所有的工作都是为传教服务的,如果医务传教士的资质不高,就很难有好的效果。我可以断言,如果医务传教工作没有得到本地人民的好感和认同,就是因为医务传教士没有将自己最主要的精力放在医院的事情上,没有更高效地工作的缘故。这也是为什么我紧急地呼吁,医务传教士必须做一个一般信徒。他在有闲暇和力所能及时可以做教学和传教的工作,但是他不能承担牧师的职责。否则他将会没办法集中精力进行医疗活动,也会不愿意从事繁重的医院工作。这样一来,他的影响力将会大大降低……我已经在新教教会和罗马教会中都看到,一个人如果二者兼顾,总有一方面会失败,有时是两者都失败。这样做实际上得不偿失。”[17]6-7

1874年来华的伦敦会传教士稻惟德(Douthwaite)提到:“作为医务传教士五年来的经历告诉我,医务传教是成功的,是消除中国人对基督偏见的最有效的方式,打开了中国人的心扉。医务传教在某些情况下可能失败,例如医务传教士将全部精力投入到救治病人上,而没有完成另一半的传播福音的任务,此时医务传教就会失败。”[19]

作为最早在北京行医的医务传教士之一,德贞也认为:“医务传教士是医生、护士和药剂师,当医院的病人络绎不绝来接受诊治的时候,他就没有时间身体力行地去传教了,连安息日也需要工作……医务传教在传播福音方面最大的障碍就是医生将大量时间用于医务工作……如果医务传教士离开医院一段时间去传播福音,他就会发现医院的影响力在下降。”[20]

他非常怀念刚到北京的生活,“(传教士们)一个人在街上的小教堂里给男人布道,一个人在大街上与妇女交流,另一边的医生正在做手术。”[21]在他看来这样的分工是十分必要而且合适的。后来随着病患的增多,为了专心治病救人,德贞辞去了伦敦会医务传教士身份,并在北京继续行医[22]。

但是,还是有很多医务传教士认为,医务工作与传教,实际上是不可分离的。

马根济(Mackenzie)直言不讳地说道:“医务传教士来到中国,目的就是在这里传播福音。这是毋庸置疑的。但是对于如何传播福音,人们的意见并不一致。一些医务传教士认为他的职责是治疗疾病、训练医学生和翻译医学书籍,而将传播福音的工作留给一般传教士。同时,另一些医务传教士认为他们应当亲身传教,在治愈病人的同时传播上帝福音。对于第一种观点,有两个支撑的证据,其一,样样通,样样松;其二,一个人不可能同时是一个好医生和一个好牧师。我认为医务传教士不必直接参与布道,但是必须挤出时间来传教,否则他的工作只完成了一半。”[23]

他还以亲身经历,说明了医生进行传教活动的方法。“人们经常听到牧师说,在教堂向异教徒布道的困难在于将他们当作个体来对待,而在医院中,医务传教士可以直接与病人接触,可以消除陌生人之间的敌意……医务传教士能影响病人的最好的方式就是提高助手的精神境界,鼓励他们祈祷、多阅读圣经……在医院帮忙的人都应该是基督信徒,他们应当在医生的监督下对病人开展传教工作……在1886年,我们的病房里每天有42名住院病人,平均住院时间为21.5天……我们每天以读圣经开始,助手们和大多数病人都在场,要避免说教,通过询问和回答问题使得对话变得轻松,活动通常持续45分钟,人们都很喜欢这个活动。”[23]

1883年来华传教的美国女公会医务传教士黎施德(Elizabeth Reifsnyder)也认为,行医的工作实际上就是传教。“众所周知,开设教会医院的唯一目的就是提高中国人对基督的认识,传播福音……我们(医务传教士)工作最重要的部分,就是传播福音……医务传教士或许并不是每天都有时间布道,但是可以通过自己的行为来展示上帝的仁慈,中国人最善于观察,行胜于言”[24]。

从韩雅各的例子来看,他看病的人数几乎是同时期的医务传教士中最多的,然而,他始终都没有放弃传教工作。这其中的原因,当然跟他的勤勉分不开。“他成功的秘密之一在于他不知疲倦的勤奋和每时每刻的不懈努力。时间对他来说是一份珍贵的礼物,从不会被随意丢弃,一天中的每一个小时都有合理的任务安排,并且从不冲突。他从不匆匆忙忙,赴约也从不迟到,尽管在他到达后不久,就从早一直忙到晚,他却仍然有时间进行专业阅读,并从事调查和研究。”[3]140

除了合理地利用时间之外,韩雅各还积极培养助手来帮他分担工作。“我的药剂师兼家庭医生黄春甫在医院八年左右,他认真对待所有的事,非常聪明,善待病人,他会是一个好医生,但他从来没有见过尸体。我试着用解剖板教他,在我的指导下,他能很好地完成小手术。”[3]80

从身份的自我认定而言,韩雅各从来就是把传教当作自己的首要任务。传教一向是他进行所有工作的动力。1860年他刚到上海之时,就写道:“我相信我们正在做一项伟大而出色的工作,遵守上帝的意愿,我不能离开这样伟大的工作。我想首先尽我所能帮助这些贫穷、愚昧的人,并努力为主的降临预备道路。”[3]87

他进行医学调查和研究的动力,也来自于对基督的虔诚,他认为科研也是为了更好地了解上帝。“要作一个彻底的传道人,作基督的使者,不但要熟谙神的道,而且要在科学研究的范围内,对神的作为有透彻的认识。”[3]90

而且,更为重要的是,传教工作实际上为来到异国他乡辛苦工作的韩雅各提供了精神上的安慰和支持。1861年他在给友人的信中写道:“新年伊始,我满怀喜悦之情,享受着前所未有的平和与快乐。我常到上帝那里做新年的祷告,上帝在冥冥之中肯定知道……我们和我们的天父一起度过了一个神圣而又最令人神清气爽的宁静时刻。”[3]83“现在,借着上帝的恩典和过去的善良经验,我感到如此坚强和坚定,永远依赖我的主,他‘做好一切事情’,我现在有一种几乎无法形容的快乐。”[3]88

实际上,韩雅各从幼年时期开始,每次面对生活的苦难,都是基督给了他精神上的支持和安慰。父亲去世之后,他的母亲经常给他阅读圣经,讲圣经里的故事。母亲去世之后,也是基督给了他直面生活的勇气。不仅如此,他的第一个启蒙老师就是一名基督徒医生。这位医生给了他识字、读书的机会,由此改变了他的人生轨迹。后来,也是在教会的帮助下,他成功完成了学业,拿到了医学博士学位。来到中国之后,面对异乡的艰难困苦以及工作的忙碌,他也每天坚持进行宗教活动和传教工作,这除了跟他对传教工作的热情有关外,当然也跟他本身对基督在精神上的依赖有关。纵观他自己的全部自传和日记,会发现他是一个沉浸在基督之中的虔诚教徒。

而医学救人本身,也是基督教精神的一个重要组成部分。基督吩咐他的门徒们说,去治愈病人。路加福音里写道:“他差遣他们去宣传神国的道,医治病人。”(《路加福音9:2》)基督自己身体力行医行天下,为世人留下的三十六个奇迹之中,有二十四个跟治愈病人有关。

有学者认为,早期雒魏林、伯驾等医务传教士都是怀揣着狂热的宗教热情来华的,他们是将行医作为传教的手段[25-27]。然而,韩雅各的例子说明,手术刀与十字架在这一时期实际很难分离。传教除了是目的,同时也给医务传教士本人提供了必不可少的精神安慰和支持。行医固然是为了传教,然而传教也给行医提供了理由和支持。这两种身份实际上是合二为一的。

当然,随着在华行医的医务传教士的负担的增加以及西方医学在中国的不断演进,后来也出现了像德贞这样的最后放弃传教选择专门行医的传教士[28]。但是,依然也有很多医务传教士一直都坚持以各种方式进行传教活动。医务传教士群体中后来到底有多少人一直坚持传教的身份,而又有多少人最终选择了德贞的路,有没有发生身份的分离与改变,如果有,这种改变究竟是在何时、如何发生的,都是值得进一步探讨的有意义的话题。