某软岩大断面隧道微台阶法开挖围岩变形特性研究

邓皇根

(山西省交通规划勘察设计院有限公司 太原市 030032)

0 引言

三车道、四车道等大断面隧道被大量修建对施工技术提出了更高的要求。微台阶开挖工法是由全断面法和短台阶法衍变而来,通过减小台阶长度和特制的台架,实现了上、下台阶的同时钻孔、装药、爆破、出渣,减少了爆破对隧道围岩的扰动次数,同时起爆同时出渣,以此缩短工序间的衔接时间差,同时给后续工序仰拱施工提供更大的空间,缩小了掌子面与仰拱之间的距离,提高了围岩的稳定性,保障了隧道施工安全和进度[1]。

有限元分析采用数学近似的方法来仿真实际的物理和荷载工况,用有限量的未知去靠近无限未知量的真实系统。有限元法发展至今由于其实用性强的特点已成为工程领域运用最普遍的数值分析方法。目前已经有了许多的有限元计算软件应用在实际工程分析当中[2-4],包括ANSYS、ABAQUS、Midas/GTS以及本文使用的FLAC 3D有限元分析软件,其进行数值模拟分析的基本过程可归纳为:建立几何模型、网格划分、施加荷载及边界条件、分析、后处理。以FLAC 3D作为建模软件,因其具有强大的线性、非线性分析能力以及几何建模功能和网格划分技术,能够很大程度上模拟绝大部分的岩土工程,且计算结果相对准确、安全,因此在土木领域中已经被广泛应用[5-6]。针对某大断面隧道,采取微台阶法的施工方法,数值模拟分析了该大断面隧道的应力变形特性,并通过布设相应监测点分析随施工工序推进,隧道拱顶沉降与两侧拱腰水平位移的变化情况,为今后微台阶法在大断面隧道施工中的应用提供参考。

1 工程概况及施工方法

1.1 工程概况

据地质调绘及钻孔揭露,该隧道隧址区分布地层主要为侏罗系中统新田沟组、第四系上更新统冲洪积层、第四系全新统残坡积层及崩积层。隧道区海拔高程1688.3~2037.68m之间,相对高差349.38m,属构造侵蚀中山地貌区。据隧址区工程地质测绘表明,隧址区未见滑坡、崩塌、泥石流、危岩等不良地质作用。

该隧道为双向四车道分离式大断面隧道,设计围岩级别为Ⅳ~Ⅴ级,选取隧道断面所在地层位于围岩软弱破碎带,围岩级别为Ⅴ级,埋深60m,隧道尺寸如图1所示,围岩岩体物理力学参数如表1所示。

表1 岩体物理力学参数

1.2 施工工艺

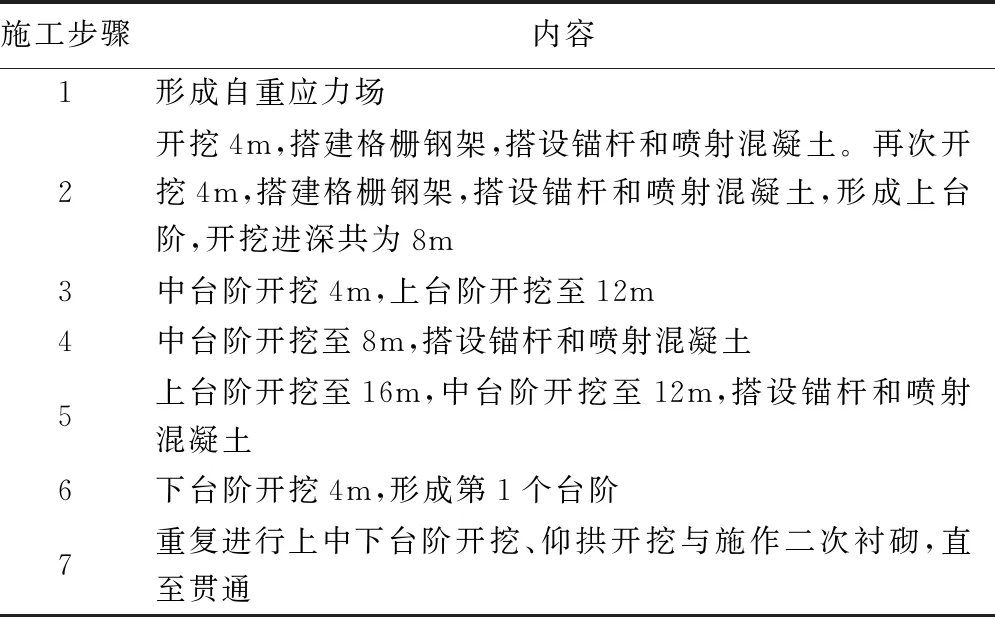

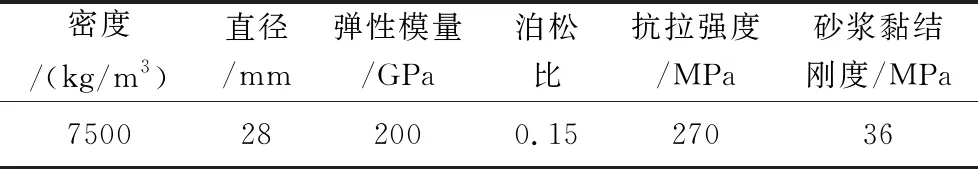

具体施工工艺流程见表2,相关支护参数见表3。

表2 微台阶法施工工序

表3 锚杆力学参数

2 有限元模型建立

在利用FLAC 3D软件建立隧道模型时,一般需要考虑隧道开挖影响范围,图1为隧道断面尺寸图,该隧道断面最长为14.30m,高度最高为11.50m,而一般地下工程的影响范围为3~5倍洞室内径[7-8],因此建立模型时x轴取60m,y轴沿隧道轴方向取60m,Z轴取至地表据隧道截面中心60m处,向z轴负方向取40m处,模型尺寸为120m(x轴)60m×(y轴)×100m(z轴),除去上边界外,其他边界均设置法向约束,除上边界其他三条边界设置为位移约束,模型如图2所示。

3 结果分析

3.1 围岩及掌子面变形结果

通过FLAC 3D模拟分析上台阶开挖完成后的围岩等效塑性及掌子面变形结果如图3所示。

由图3(a)、图3(b)对比分析可见上台阶开挖完成后与下一进尺开挖完成后围岩等效塑性应变区域则从开挖完成后的隧道两侧拱腰区域转移至隧道两侧拱脚处。等效塑性区面积有所增大,但最大塑性应变值减小了0.13×10-3,分析认为随着下一进尺的施工,中台阶与下台阶开挖后台阶土体的减少导致隧道拱腰至拱脚处围岩应力发生重分布,部分围岩应力得到释放,缓解了上台阶刚开挖完成后隧道拱腰处的围岩应力集中现象,等效塑性应变最大值也转移至拱脚处,且最大塑性应变值有所减小。

上台阶开挖完成后掌子面的塑性应变如图4所示。

分析图3(a)和图4可知,在上台阶开挖完成后隧道围岩最大等效塑性应变为2.95×10-3,掌子面最大等效塑性应变值为3.76×10-3,围岩最大等效塑性应变值相对较小,分析认为由于分台阶开挖,中下台阶的存在能够减小围岩的变形,有利施工安全。分析发现围岩等效塑性应变区位于近隧道拱腰处,掌子面等效塑性应变区位于掌子面上台阶开挖后形成的转角区域,并且隧道底部仰拱区域出现较小塑性应变。

上台阶开挖后掌子面变形如图5所示。

分析图5发现,掌子面的位移呈现出由开挖轮廓线向内逐渐增大的趋势,最大位移为7.31mm,位于掌子面中间区域,总体看上台阶开挖完成后围岩、掌子面等效塑性应变及掌子面变形都较小。

3.2 位移监测结果分析

为了更清楚地了解在开挖过程中的围岩位移变化规律,通过在模型中布设相应监测点:隧道拱顶位移监测点A,拱腰水平位移监测点C1、C2,监测点示意图如图6所示。

整理分析监测点A处数据绘制出拱顶沉降量随着施工步的变化曲线图如图7所示。

由图7可以看出,隧道拱顶的竖向位移随着施工的进行呈现先增后逐渐趋于平衡的状态,且增长速率由大到小,最终竖向位移最大值在21.8mm。分析原因认为在初始应力状态下围岩达到平衡后,由于受上台阶开挖的影响,导致隧道拱顶部位切向应力增加,变形沉降量相对较大,但随着初期支护的施加,当开挖到中台阶时,隧道拱脚处以及隧道底部的竖向沉降位移因锁脚锚杆的存在以及开挖到下台阶时底部仰拱的及时施作而受到限制,拱顶位移量变化率逐渐减缓,并趋于平衡。

整理分析监测点C1、C2处数据绘制隧道左右两侧拱腰水平位移随施工步的变化曲线图如图8所示。

由图8可以看出,隧道左右两侧拱腰处的水平位移同样随着施工的进行呈现先增后逐渐趋于平衡的状态,两侧拱腰水平位移变化趋势基本一致,且增长率也由大到小,拱腰最大水平位移值为12.4mm,分析原因认为在上台阶开挖支护后,监测点因距开挖临空面较远而对拱腰位移值变化影响较小,在施工前几步时围岩水平位移值基本不变。随着中台阶的开挖,拱腰部分出现临空面,使得洞周岩体应力释放出现卸荷回弹现象,此时仰拱未施作,隧道围岩的侧向压力主要由隧道拱腰至拱脚处岩体承担,使隧道左、右两侧围岩产生向洞内收敛的水平位移,水平位移值迅速增大。但随着仰拱以及衬砌支护结构的施作,洞周围岩应力重分布,水平位移值逐渐减小并最终趋于稳定。

4 结论

通过FLAC 3D有限元分析软件,研究分析了某软岩大断面隧道在微台阶施工方法下的隧道围岩变形特性及隧道拱顶位移与两侧拱腰位移的变化规律,主要结论如下:

(1)上台阶开挖完成后围岩最大等效塑性应变值略小于掌子面最大等效塑性应变值,两者等效塑性应变区域位置基本一致;下一进尺开挖完成后围岩等效塑性应变区域从隧道两侧拱腰区域转移至隧道两侧拱脚区域,最大塑性应变有所减小。

(2)掌子面的位移呈现出由开挖轮廓线向内逐渐增大的趋势,最大位移为7.31mm,位于掌子面中间区域。

(3)随着施工工序推进,拱顶沉降速率与两侧拱腰水平位移变化速率都呈现由大到小的变化趋势,最终趋于平衡,拱顶最大沉降量为21.8mm,拱腰最大水平位移量为12.4mm。