技术图像世界的可能性

——试析维兰·弗鲁塞尔的传播艺术与世界构想

卢 照

一、传播“哲学”:理论即实践

过去十年间,巴西籍犹太媒介思想家维兰·弗鲁塞尔(Vilém Flusser,1920~1991)的作品和翻译在英美学术界出版涌现。弗鲁塞尔逐渐进入到了英美学术的研究视野中。追溯弗鲁塞尔的学术生涯,奠定其在欧洲的学术声誉的主要著作为20世纪80年代初出版的《向着摄影的哲学》(目前已出版了21种语言、包括德语11个版本在内的总共27个版本),它与此后出版的《进入技术图像的世界》以及《书写有未来吗?》共同构成了弗鲁塞尔传播哲学、艺术理论的重要部分。鉴于包括德国在内的欧美学界对弗鲁塞尔思想的重视与拓展性应用的加强(尤其在艺术与设计、审美教育领域),以及当前我国关于媒介、传播学研究、艺术设计研究边界与范式变形相关的诸多迷思,将弗鲁塞尔的哲学本体意义上的传播“学”(Kommunikologie)的构想纳入到我国传播学、艺术设计相关的学科及思想讨论领域中是适时且迫切的。二战期间因纳粹迫害而开始流亡欧洲各地,并将“游牧”的生活和学术方式贯穿始终的弗鲁塞尔,身后终以柏林艺术大学弗鲁塞尔档案馆的形式“扎根”下来,由档案馆工作人员守护着将其思想不断传递下去,①促进对传播、艺术等与人类生存直接相关的问题的讨论。值此弗鲁塞尔诞辰百年之际,我们的确有必要怀着一种尊重与对话的心情走入弗鲁塞尔的理论星丛和他的世界构想中。

图1a:《向着摄影的哲学》德语最新版本的封面(2011年)

图1b:基于弗鲁塞尔的“设计”与“投射”构想而衍生出的相关研究著作(齐林斯基,2010年)

图1c:《弗鲁塞尔主义者》,由齐林斯基,Peter Weibel和 Daniel Irrgang联合编辑,英、德、葡萄牙三语排版方式,2015年出版

如果说长期以来哲学一直没有放弃以“艺术哲学”的称号占据“第一哲学”的位置,那么弗鲁塞尔的传播哲学(Kommunikologie)正是将自身艺术化以跻身“第一哲学”位置的尝试。因此他并非试图建立起“另一种”全景式理论、体系或分析模态,毋宁说,艺术与传播在弗鲁塞尔这里是同构的,它的目标和抱负是对世界进行设计筹划,推动人类的艺术实践与创造。在这个星丛中,一方面是媒介——生成(Medien-werden或Medientun),基特勒及其学生恩斯特(Wolfgang Ernst)也有过类似论述;另一方面是人类生成(Menschwerdung)。②二者构成了弗鲁塞尔关于人类知识总体的诗学,一种面向“在(媒体)设计的世界中存在”的理论与实践构想方案。在设计创造中拓展生活与世界的界域,世界也向人们不断敞开新的图景。理论与世界的关系在某种设计或筹划中互融、贯穿。在此过程中,他也颇具“先见”地回应了当下对“传播”无“学”的质疑。③按照弗鲁塞尔的构想,传播学(Kommunikologie)的任务应当是“……使得符号和编码的变化可见。它的目标是把不成问题的东西宣告为问题重重。传播学的焦点在于身体领域、感受领域,符号领域以及结构和渠道领域的交叉点上”。④换言之,在任何理论或实践尚未涉及到的空白和断裂中。

可以说,弗鲁塞尔的传播哲学、媒介、设计、艺术教育的思考,立足于当下仍活跃在各个学术领域内的话题中央,对这些原来由于方法论的不同而分散的领域进行反思与重构。我们说,弗鲁塞尔的传播学本质上是传播的艺术,因为它不断尝试突破自身的理论藩篱,谋求在理论与实践或者说思考与行动中不断催生新的现实可能性。这是弗鲁塞尔传播理论星丛鲜明的标记。而我们当下处在的最大现实,便是以“技术图像”编码为特征的图景世界(图1a;图1b;图 1c)。

二、 技术图像的隐没传播:动用“想象力”创造世界

“技术图像”是弗鲁塞尔紧跟“摄影”的哲学思考后提出的核心内容。二者的关系表现在,照相机是制造技术图像的装置,而照片是第一个技术图像。此外,人与照相机“合作”(亦或“对抗”)的姿势具有典范性。摄影是一种可以将人、物、世界勾连起来的中介,就像马修·福勒对弗鲁塞尔的评论所指出的,一部照相机就是一个“网络的身体”。⑤须知,在此之前,这种有机性总是被人们附加在对宇宙的理解上,比如将宇宙(包括颜色、地貌、植物、动物、人等)看作由普遍的法则支配的“有机体”,或把人看作存在巨链中的一环。⑥“技术图像”阶段与其他历史阶段的根本不同在于人与世界的关系发生了颠覆。人类惯用的认识和理解世界的机制不再适用于技术图像世界——它们是由瞬息万变的电子粒子构成的图形。从前,我们站在拉斯科岩画前进行观看时,必须移动我们自己的步伐(调动自己的身体)以便获得对图像更全面的观看和认识。但技术图像世界中,图像居于中心,以电视银幕上播放的战争新闻影像为例,我们无法也“无需”通过移动自己的身体来获得对世界上所发生之事更为全面的认知。这种被集置在某种特定的场景、处境中(对行动的取消),唯独不在“世界之中”的状态正是技术图像对人类构成的潜在威胁。

技术图像带来的第二个负面评价在于其所营造的表象背后的秩序之无干扰性,由于它的粒子属性造成的本质空洞与显相充盈性的并存,人们在观看它时毫不费力地就被卷入图像符号细密织造的“观念图像”或“精神图像”中,它轻而易举地就在人们的观念中简化或还原为某种僵化的图式。为了破除意识的同一性、观念的自反性,弗鲁塞尔提出了三个方案。其一,动用“想象力”(Einbildungskraft)去创造世界,或者说在世界中进行实验,而非重复性的联想(Imagination),因为后者属于诠释学意义上的循环运动。其二,建立起对技术图像的传播结构,即“传播的条件”之识辨的素养。最后,并不停留于这点上,而是为了最终超越(以相机生产的技术图像为例)相机程序的狡计,反过来迫使相机程序做事情。⑦弗鲁塞尔将这种装置程序穷尽自身的潜能视为技术独有的禀赋(福勒总结其为“吞食自身的相机”)。在与装置(相机)的竞合关系中,唯其不断催使自身向着“穷尽”消耗自身,方能触发作为秩序之干扰(Störung der Ordnung)的新信息(价值)的产生,并最终超脱既有传播秩序之外。正因相机程序的“中介”,所以人们无需也无法作出任何判断,而只需不断以行动的方式作出选择并保持那些尚未被注意到的潜在领地的敞开性。⑧

至于“干扰”,传统图像之所以说存在着“干扰”,是因为它的载体对观者来说是意识中可见的(如岩穴壁画、架上绘画等),技术图像世界的载体则趋向隐没。电影、电视等都是模拟人的意识的流畅性、同质性的“完美的模拟的工具”。如果传统图像与人们的关系可以概括为“镜子”(反映),一切反思性质的思维活动,包括哲学,都是对已经是“反射”在对象上的东西的再次接收。⑨那么技术图像的投射机制就是“窗户”(透视)。它是“光照的终端”,即作为“发送者”的绝对者。人和技术图像之间构成的空间关系变成了绝对的强制性关系,即技术图像投射给我,而我只能充当接收者。因此,过去普遍的观点认为“视觉使我成为世界中心”,而现在“图像是中心”,我只是处在作为投射的世界中。⑩人变成了“技术的延伸”。⑪

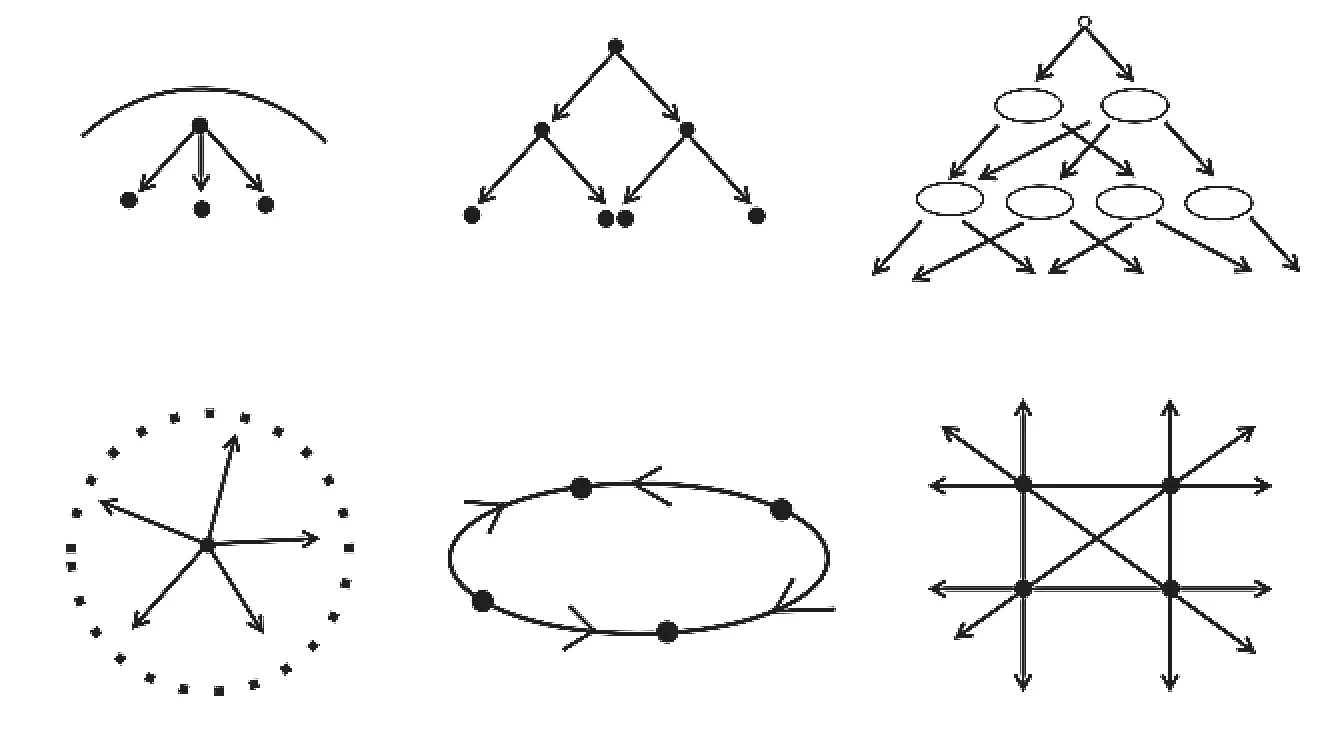

如果说以电影、电视为代表的技术图像的机制是“滑行”,那么相机作为不一样的“典范”,在于它的“跳跃”性。⑫它时时刻刻都在改变人们与世界“交互界面”的关系,最大程度上保持现实与理念之间的张力。雅克·埃吕尔(Jacques Ellul)也持类似观点:“我的视野制造了一个圆形的空间……在我的视野中缺少的是有人采取行动,但我可以”。⑬在此基础上,弗鲁塞尔进一步提出了几种不同的传播结构范型,来澄清或者说解构技术图像的迷惑性。用约翰·勒希特(John Lechte)的话说,必须保持对围绕着图像的本质的谜(Enigma)的关注,否则图像就有沦为物的危险……⑭为了避免从历史陷入图像拜物的情境中,弗鲁塞尔将人类历史不同时期的传播特性总结为,剧场形、金字塔形、树形、圆形斗兽场形、环形和网状范型(图2),“技术图像”虽然显得透明无碍,实际上却阻挡了人们进入到与他人实际共在的世界之中。⑮我们是如此容易将精神图像或观念图像与视网膜接收到的图像作即刻黏附,不给精神图像或观念图像留下任何“思维空间”(Denkraum),世界单纯地变成主体与客体之间的直接对应关系,而没有其他可以展露的形式显现。用瓦尔堡的话说,人与世界的关系被简单地打发为主-客对分的图式,就此框住了思维与世界之间的关系。实际上对“思维空间”(Denkraum)来说,“距离”是必要的。在这点上,弗鲁塞尔与本雅明对摄影的理解也是相通的,即,寻求某种可以打破主体与认识客体的既定关系的机制中介,以便历史真理得以自行显露。

图2:依次为剧场形、金字塔形、树形、圆形斗兽场形、环形和网状空间传播范型

三、从主体思想实验到“无时间性”设计:创造意义与未来境遇

如果说20世纪的根本特点就是既有“意义”之世界的坍塌,那么对这个时代最切中的叩问一定是指向“意义”的。在西方历史上,古典时期、中世纪甚至文艺复兴的大部分时期,“意义”都是由上帝给我们的,人们普遍怀着歉疚和谦卑寻找那些由上帝现成给出的既有意义之痕迹,以便重返与上帝共在的至福世界。瓦尔堡曾将这一阶段的特征描述为图像与意义相混淆。它是在宗教中,尤其在原始宗教中建立起来的‘隐晦的和不自由的’联系”。⑯对于这样的“意义观”,弗鲁塞尔在《后历史》(Nachgeschicht),《传播学哲学》(Kommunikologie)与《再思传播学哲学》(Kommunikologie Weiter Denken)中进行了批判,必须从根源上摈弃符号式的、联想式的、宗教源流下神学拜物式的世界理解之传统。对图像的理解,尤其是对“技术图像世界”的理解要与“世界”分开。

这里我们看到,弗鲁塞尔构建了一个与“文化科学”“精神科学”等量齐观的计划(Projekt)或思想实验(Experiment)的动机。例如在《赞美表面》(Lob der Ober flächlichkeit)中,弗鲁塞尔试图建立起颜色与历史的全新关系和可能性。颜色的(不可)描述性与理性推论的“逻辑”这两套不同的体系之间的互相融合演进的关系,以此切入到对文化、历史、文明的回顾与展望中。⑰

与“意义”相关的另外一个问题是“时间”。从人文主义学者到后现代思想家维利里奥、鲍德里亚等学者都以不同的话语方式讨论过关于时间本真性之丧失的问题,在弗鲁塞尔看来,“无时间”也正是技术图像世界的重要特质。历史被吸卷入图像中,由此“历史”结束而进入了“后历史”,后者即在“无时间性”中不断上演充盈的图像。在关于历史叙述的画面中没有“时间”,或者反过来,在时间中没有“发生”任何事件。海德格尔在《存在与时间》中也有力地指出了存在与作为存在之基本前提条件的“时间”问题。如今,意义、存在、时间的可能性愈发“不可能”。而与海德格尔在接受《明镜》周刊记者采访时表现出的“消极等待观”有所不同,⑱弗鲁塞尔认识到了以肯定性的方式介入对新的方法、意义和生存图景的重构的必要性与迫切性。

它需要人们具有实践的“冒险”品质。换言之,不是赋予“时间”以意识中的客观性滞留(胡塞尔)、或绵延(伯格森),而是赋予“时间”以持续展开的具体性、现实性。是由实验、行动不断交替、调整,人、物、信息以竞相或耦合的关系不断生出的“进程” 。正是在此处,弗鲁塞尔的装置、艺术和设计的思考联系了起来。

一方面,“意义”被弗鲁塞尔诠释为“意向”,或者说意向性的姿势——人与(相机作为第一个典范的)装置之间竞合的意向——来展开的。另一方面,意义或价值被弗鲁塞尔分解为——以行动的方式不断进行着决断,某种意向性下强迫症似地、不断地重复通过触发快门按键的姿势催化实现,马修·福勒将figkeit]),它将由三部分组成:上手(Vorderhand), 瞬 间(Augenblick),思考(Überlegung)……犹太人是尚未——成为——人的设计(Projekte;designs)……”⑳

此处表达的构想主要有几个层面:首先这些术语的构词方式体现出围绕“手”(Hand),“眼睛”(Augen)与空间中的人的关系。Vorderhand——上手前;Augenblick——眨眼;Überlegung——放置、铺设(遮蔽着带出)。

它暗示着一个更好的未来如何在“无时间”的境遇下以空间的方式展开。其次,这封信件中提到的Unterwür figkeit,有表示“谄媚”“奴性”这种内在于装置的权力意志称作“媒介的食欲”,裹挟着技术意志之内核的层层堆叠的组织的无限自我指涉。进一步来说,正是由于装置程序的运作在熵原则下的自我穷尽性和意外状况之触发的必然性,导致在弗鲁塞尔看来,作为个体本位的艺术家的独一性、精英或叛离气质并没有那么重要。毋宁说,配得上赞誉的恰恰是“集体作者”。正如弗鲁塞尔所说,相机比所有摄影师的想象力加在一起都要“更大”,但是相机所制造出来的具有新意,因而具有价值,也因而可以称得上是“信息”的相片的量就“越低”。⑲这意味着,我们的未来可以倚重的不是个别拍摄者与装置合作的意向的独特性,而是作为总体的创作者共同制造、过滤、调整的不断具象化生出的世界图景。

在一份通信中,费鲁塞尔谈到了关于这个“计划”的设想:

“……我准备重新给《艺术论坛》写一封信,题目为《不是本体论,而是美学》……此外我有个新的写作计划,关于筹划或设计(Projektion[Entwurf])对 抗 主 体 性(Subjektivität[Unterwür的心性倾向的负面含义。与之相近的另一个词Unterworfene,同样表示“居于(被抛的)下方”“顺从的,受约束者”的含义。而Entwurf“设计、草拟”,其对应的动词Entwerfen,有对事物筹划以祛除被抛状态的意思。它暗示着从我们生活其中的世界通向理想世界,对未来的自由前景“设计”的具体展开方式。将顺从的、消极无所待的“主体”通过技术性姿势转化为主动印入世界的、祛除被抛宿命状态下的投射者(Projektion)处境,这就是对值得期许的未来进行肯定性塑造的筹划或设计(Projekt)。

最后,这里他提到自己作为犹太人的身份,与其说是弗鲁塞尔受到迫害后的一种“自怜”,不如说,他将自身看作仍在生成中的,有着不确定未来的一种“过渡阶段”,是有待于通过对自身展开设计、筹谋和塑造的存在者。它有奈格里意义上的“人类学变异”的含义。㉑

从学理上看,弗鲁塞尔的想法来自于恩斯特·卡普(Ernst Kapp)最初的“器官投射”理论(OrganProjektion)。这种理论认为,我们对世界的理解来自我们投射给世界的方式,所谓“投射或多或少都是Vor-Oder Hervorwerfen(扔到前面,或由内扔出),Hervorstellen(从里面或后面站出来),Hinausversetzen(由里向外设置);以及将内在之物放置到外面”。㉒在弗鲁塞尔之后,有学者如德勒兹亦提出“万物皆屏”的观点。它像是弗鲁塞尔技术图像世界观点的另一种版本,在弗鲁塞尔看来,在万物皆屏的技术图像世界中,我们需要做的不仅仅是将自己的意识和想象“由内向外”地以卡普的方式技术化地投出来,而且需要走到屏幕界面“背后”,这意味着进入“事情”本身的现象世界,方法便是建立起真实的“对话”关系——把原先与我们陌异的他者编织进与我们相关的世界连接中,使我们处在同一个“世界之中”。

借用里尔克的话说——弗鲁塞尔最喜爱的作家之一,他不可能没有读过里尔克写给青年的那些信:“……不置之度外,那么他就会把同外人的关系,当做生动着的事物去体验,甚至充分理解自己的存在。正如我们把各个人的存在看做一块较大或较小的空间,那么大部分人却只认识了他们空间的一角、一块窗前的空地……”㉓

“投射”由于方向不同而有两种结果,当我们成为“被投”的终端,那么我们被技术屏幕装置所集置。而当我们成为“投出”的发送者,并保持对话意愿疏通的敞开时,我们就进入了一个良性的世界结构中,㉔弗鲁塞尔称之为远程通信社会(TelematischeGesellschaft;Telematic Society)。这种去——远的“社会”形态实际上已经是人类自“堕落”后便念兹在兹的至福托邦的“世界”了。当然,这些对现实世界的构想都是建立在关于“时间”的前提条件——熵的总体原则上,㉕“投射”才能够作为使不可能变得可能的机制产生效果。奈格里称之为“过度”“超脱”。㉖

四、作为生命计划的传播艺术与思辨设计

弗鲁塞尔对摄影、技术图像以及传播空间范型的讨论挑战了一贯宗教意义上的“神圣秩序法则”,挑战了图像神学的传统,也挑战了历史神学与历史哲学含混不清的纠缠——他直言“自然法则是虚构的”。㉗剩下的只有“通过对编码结构的改变来实现改变世界的可能性”。㉘这种以传播(Kommunikologie)为本体的构想就是对这种虚构法则在方法论上的指引——它既是理论的,也是实践的:

“我们的文化环境充斥着物。它们围绕着我们,仿佛它们就是自然。一开始,我们发现一样东西(自然或文化)立于(阻挡着)我们的‘生命计划’。然后,我们试着移开这些东西,以便将计划施展下去(实践);后来,这些东西消极地抵抗我们想要搬开它们的尝试,由此,我们想要搬开这些物的行为改变了物,而它们抵御我们的方式也改变了我们的‘生命计划’”。㉙

此处,弗鲁塞尔的思想与荷兰技术哲学家维贝克(Verbeek)提出的以“前思式”的方式(Forward Thinking)介入技术的伦理研究具有相似的内涵。㉚如果说“观念论”的世界构想方式是“一件事物的理由在头脑中跑到事物本身前面去”“颠倒的金字塔㉛,那么在设计筹划中,这种颠倒反而是开启可能性先导的契机所在。当黑格尔说“真理是事物展开过程中的必然”,设计师们早已跃跃欲试介入这种所谓的必然性中,以主动创造一个可以想象的真实愿景。这种关于虚幻的理论构想,在埃里克·奥林·赖特(Erik Olin Wright)《展望真实的乌托邦》中被指出,“幻想,为和平和谐的人道世界而道德地设计,不被现实的人类心理学和社会可行性所限制”。㉜为了做到这点,“我们需要超越思辨设计,去思辨一切,产出多重的世界观、意识形态和可能性。世界遵循于我们如何思考的方式,我们头脑中的观念塑造着头脑外部的世界”。这就是“思辨思维”(Speculative Thinking)。㉝它的具体展开或可能性,在弗鲁塞尔看来正是从“毫无疑问的抓取中,对所抓之物(Be-greifen)进行追问”。这个被追问之物的过程或经过(Vorgang)就是文化。㉞传播的想象力(Einbildungskraft)正是对共存进行设计的能力。它要求与“思辨思维”所要求的是一致的,以设计方案的形式对人们生活其中的世界不断更新“提问方式”(图3a;图3b;图3c)。

图3a:弗鲁塞尔档案馆举办的展览局部(2018年,柏林)

图3b:弗鲁塞尔档案馆展览册页(2018年,柏林)

图3c:弗鲁塞尔展览上的节目部分,利用档案馆外部空间进行的多媒体表演(2018年,柏林)

结论:设计合意的未来

1、设计“共在”

我们在弗鲁塞尔的艺术传播学中可以看到被标记为技术哲学家或后现代思想家如拉图尔试图以“政治生态学”构建的STS行动者理论,㉟奈格里的艺术哲学理论——在认知型劳动的时代更新认知和行动之机制的能力,㊱以及利奥塔关于游戏的讨论。㊲对弗鲁塞尔而言:人类感觉的尺度,理性的尺度,知性的尺度是有限的,但创造的尺度是无限的。技术图像制式的宇宙,就其本质来说是一场概率游戏,是对“合意的未来”的社会梦想的不断催化。㊳

“有两种游戏:开放的和封闭的。象棋是封闭的游戏。如果能增加作为总体的储备(Repertoire)则是开放的游戏,但是无需改变它的结构。比如法语的语法……可以往里面增加新的信息……”。㊴游戏是在被给与的有限性领地中进行积极有意义的生产。它是人类从存在的立场和他人共同克服死亡的尝试。㊵这种视游戏为世界的观点与海德格尔相近。后者指出,“世界这个名称表示的是日常此在的‘游戏’(Spiel),表示日常此在本身”。㊶人如果不能参与到“拥有世界”的游戏中的话,他便只是停留在单纯的“历史性共在”。但是拥有世界并不代表占据现成的世界中的一个位置,而是投入到创造行动中,对话社会就是这种创造行动的特征,也是在此意义上,弗鲁塞尔指出“技术图像应尽快被用作服务于对话功能,否则就太晚了”。㊷

2、投向世界

在弗鲁塞尔看来,日常生活世界是摹仿的摹仿,表象的表象。因而生存(Existenz)是从这样的世界中出离(Heraustreten)——

“仍然需要区分模仿(Abbild)和典范(Vorbild)……生存既不在外部,也不在内部,而是可能性领地……对对象世界的模仿(Abbild),使得人越来越远离客体对象世界(Objektiven Welt),这个过程是从最初的生活世界不断退回到杂多(Abfallhaufen)的世界,然后再反投诸于生活世界,但却因其是 ‘前图像的’而称得上是典范(Vorbild)。㊸这正是弗鲁塞尔所提出的双重表象过程的方法(Doppelten Darstellungsmethode)。它是一个被 ‘抛向’对象世界,然后再将自己投向所认同的价值的世界的过程。”㊹

创造或设计因此就是“清除障碍”,使物可见(见到在与物之表象照面之前的存在)。如何做呢?按照弗鲁塞尔的看法,我们越是以直接面向某物的方式投向某物,我们就越是“不负责任”。而这恰是我们当今文化的一个痼疾。因此“创造设计的责任应当是朝向后看”。而这样的设计是与那种偶像崇拜式的看相反的异教徒的(虽然它其实只是更有预见性的)看。也即是说,投向位于前根基(Vordergrund)的世界,或者说,先于表象而在。这正是“将物质从材料中解放”,㊺从而也是将自己从对象中解放出来的审美行动。

最后,回到本文的标题,弗鲁塞尔的“传播学”构想并非英美体系内的传播学类目或现代学科建制下的“传播学”类目,它是弗鲁塞尔关于现实与未来关系的构想——人类的“传播”应该是个艺术概念。㊻事实上,即便在作为现代学科建制的传播“学”内部,我们的话语也依然要求着一种批判的想象力。不管在何种视域中,想象力是超拔于现状的一种内生性力量,帮助人类建立起具有意义和价值的乌托邦。诚如邓恩、雷比等人所说的,“最好的乌托邦是艺术、实践和社会理论三者模糊边界的结合”。㊼弗鲁塞尔的传播艺术正是这样的一种跨学科的、关于平行未来、可能性空间、多样性存在共融的筹划。它要求充满想象力与冒险品质的审美行动。这也正是理论构想与生活世界构造应有的魅力所在。

注释:

① 除此之外,弗鲁塞尔生前好友,《欧洲摄影》杂志的主编安德烈斯·穆勒-珀勒(Andreas Müller–Pohle)也在弗鲁塞尔逝世后多次举办关于其思想的研讨会和纪念活动。德国媒介学者西格弗里德·齐林斯基对弗鲁塞尔思想的保存和推进也做了一些实事:包括出版一系列弗鲁塞尔著作的英文版,推动了弗鲁塞尔思想在英美地区的传播。Univocal出版社于2018年出版了《后历史》英译本,2014年出版了《恶魔的历史》和《论怀疑》英译本,2013年出版了《自然:心灵》英译本。其他资料可参考:Siegfried Zielinski:Entwerfen und Entbergen: Aspekte einer Genealogie der Projektion, Köln, Deutschland:Verlag der Buchhandlung Walther König,2010. 也收录于齐林斯基的新著Variations on Media Thinking,Minnesota, London: University of Minnesota Press. 2019. Chapter 17, 339-376.

② Vilém Flusser:Kommunikologie weiter denken:Die Bochumer Vorlesungen, Herausgegeben von Silvia Wagnermaier und Siegfried Zielinski,Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 2009:226.

③ 刘海龙:《中国传播学70年:知识、技术与学术网络》,《广州大学学报》(社会科学版),2019年第5期,第106-114页。

④ Vilém Flusser:Bodenlos. Eine philosophische Autobiographie. Bensheim: Bollmann. 1992:227. Auch in: Florian Krückel,Bildung als Projekt: Eine Studie im Anschluss an Vilém Flusser, Würzburg, Deutschland: Dissertation Universität Würzburg, 2014. Wiesbaden,Deutschland: Springer, 2015: 67.

⑤ (英)马修·福勒著,麦颠译:《媒介生态学:艺术与技术文化中的物质能量》,上海:上海社会科学院出版社,2019年,第156页。

⑥ (英)E·H·贡布里希著,李本正译:《瓦尔堡思想传记》,北京:商务印书馆,2018年,第227页。

⑦ Vilém Flusser:Lob der Oberflächlichkeit,Bensheim and Düsseldorf: Bollmann Verlag,1993: 142.

⑧ Florian Krückel:Bildung als Projekt: Eine Studie im Anschluss an Vilém Flusser,Würzburg, Deutschland: Dissertation Universität Würzburg, 2014. Wiesbaden,Deutschland: Springer, 2015: 223.

⑨ Vilém Flusser:Kommunikologie weiter denken:Die Bochumer Vorlesungen,Herausgegeben von Silvia Wagnermaier und Siegfried Zielinski,Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2009: 182-184.

⑩ Vilém Flusser:Ins universum der technischen bilder, Berlin: European Photography. Edition flusser. Bd. IV, Au fl.7. 2018: 64.

⑪(加拿大)罗伯特·洛根著,何道宽译:《理解新媒介——延伸麦克卢汉》,上海:复旦大学出版社,2012年,第316页。

⑫ Vilém Flusser:Standpunkte: Text zur Fotogra fie.Vilém Flusser. Hrsg. Von Andreas Müller–Pohle. Gottingen: European Photography, 1998(Edition Flusser/Vilém Flusser; Bd. 8): 43.

⑬ Jacques Ellul:The Humiliation of the Word,Grand Rapids, Mich. USA: William B Eerdmans, 1985. Chapter One,Seeing and Hearing: Prolegomena. 5-47.

⑭ John Lechte:Genealogy and Ontology of the Western Image and its Digital Future, New York/London: Routledge. 2012:7.

⑮ Vilém Flusser:Kommunikologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2007:71.

⑯(英)E·H·贡布里希著,李本正译:《瓦尔堡思想传记》,北京:商务印书馆,2018年,第81页。

⑰ Vilém Flusser:Lob der Oberflächlichkeit,Bensheim and Düsseldorf: BollmannVerlag,1993: 118-129.

⑱ Martin Heidegger:“Only a God Can Save Us”:The Spiegel Interview (1966)

⑲ Vilém Flusser:Für eine Philosophie der Fotografie, Berlin: European Photography.Edition flusser. Bd. IIV, Au fl. 11. 2011:24-27.

⑳ Siegfried Zielinski.Entwerfen und Entbergen:Aspekte einer Genealogie der Projektion, Köln,Deutschland:Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010: 4. Auch in: Flusser. Vilém,Kommunikologie weiter denken: Die Bochumer Vorlesungen,Herausgegeben von Silvia Wagnermaier und Siegfried Zielinski, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 2009:226,其中的表述略有不同,为Vorderhand,Augenblick和spurlos(无迹)。

㉑(意)安东尼奥·奈格里著,尉光吉译:《艺术与诸众:论艺术的九封信》,重庆:重庆大学出版社,2016年,〈变形记:艺术与非物质劳动〉,第108页。

㉒ Siegfried Zielinski.Entwerfen und Entbergen:Aspekte einer Genealogie der Projektion, Köln,Deutschland:Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010: 7.

㉓ (奥)莱纳·里尔克,冯至译:《给青年诗人的信》,上海:上海译文出版社,2005年,第86页。

㉔ Vilém Flusser:Kommunikologie weiter denken:Die Bochumer Vorlesungen,Herausgegeben von Silvia Wagnermaier und Siegfried Zielinski,Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag,2009: 245-251.

㉕ Florian Krückel,Bildung als Projekt: Eine Studie im Anschluss an Vilém Flusser,Würzburg, Deutschland: Dissertation Universität Würzburg, 2014. Wiesbaden,Deutschland: Springer, 2015: 223.

㉖ (意)安东尼奥·奈格里著,尉光吉译:《艺术与诸众:论艺术的九封信》,重庆:重庆大学出版社,2016年,〈变形记:艺术与非物质劳动〉,第108页。

㉗ Vilém Flusser:Kommunikologie. Fischer Taschenbuch Verlag, Herausgegeben von Stefan Bollmann und Edith Flusser, 2007:165.

㉘ Vilém Flusser:Vom Subjekt zum Projekt.Menschwerdung. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 2004.

㉙ Von Vilém Flusser Archive, Berlin. In Catalog:Cybernetic Art of Tsai Wen-Ying,National Museum of History, Taiwan/Taiwan Museum of Art, Dezember, 1978. 87-94.

㉚ 张黎:《以物为媒:从技术哲学的“物转向”看思辨与批判性设计的伦理潜能》,《艺术设计研究》,2020年第1期,第9页。

㉛ (德)费尔巴哈,王太庆译:《宗教的本质》,北京:商务印书馆,2019年,第53页。

㉜ 转引自(英)安东尼·邓恩、菲奥娜·雷比著,张黎译:《思辨一切:设计、虚构与社会梦想》,南京:江苏凤凰美术出版社,2017年,第73页。

㉝ (英)安东尼·邓恩、菲奥娜·雷比著,张黎译:《思辨一切:设计、虚构与社会梦想》,南京:江苏凤凰美术出版社,2017年,第13页,第170页。

㉞ Vilém Flusser:Glaubensverlust. 1978. Von:Vilém Flusser Archiv Berlin. Archiv-Nr.2580,Auch in :Florian Krückel,Bildung als Projekt: Eine Studie im Anschluss an Vilém Flusser, Würzburg, Deutschland: Dissertation Universität Würzburg, 2014. Wiesbaden,Deutschland: Springer, 2015:69,79.

㉟ (法)布鲁诺·拉图尔著,麦永雄译:《自然的政治:如何把科学带入民主》,郑州:河南大学出版社,2015年,第90页。

㊱(意大利)安东尼奥·奈格里著,尉光吉译:《艺术与诸众:论艺术的九封信》,重庆:重庆大学出版社,2016年,〈变形记:艺术与非物质劳动〉,第112页。

㊲(法)让-弗朗索瓦·利奥塔著,谈瀛洲译:《后现代性与公正游戏:利奥塔访谈、书信录》,上海:上海人民出版社,2018年,第8-65页。

㊳ 张黎:《以物为媒:从技术哲学的“物转向”看思辨与批判性设计的伦理潜能》,《艺术设计研究》,2020年第1期,第4页。

㊴ Vilém Flusser, translated by Rodrigo Maltez Novaes:Philosophy of Language. Flusser Archive Collection. Minneapolis: Univocal.2016:129.

㊵ Vilém Flusser:Kommunikologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2007:13.

㊶(德)海德格尔著,孙周兴译:《路标》,北京:商务印书馆,2014年,第182页。

㊷ Vilém Flusser, translated by Nancy Ann Roth.Introduction by Mark Poster:Into the Universe of Technical Images, Minneapolis, London:University of Minnesota Press. 2011: 86.

㊸ 德语中,前缀ab,有“脱离”“从……起”的意思,abbild因而有“脱离图像”和“从图像开始”的意思。前缀Vor有“(时间)在……前”和“(空间)在……面前”的意思,所以Vorbild的字面意思有“图像之前”。因此有“典范”“榜样”的含义。此处,摹仿首先要退一步,要脱离,而做典范,则需要先行一步。

㊹ Vilém Flusser:Lob der Oberflächlichkeit,Bensheim and Düsseldorf: Bollmann Verlag,1993:313-314.

㊺ Vilém Flusser:Vom Stand der Dinge: Eine kleine Philosophie des Design, Herausgegeben von Fabian Wurm, Steidl Verlag, 1993:40-43.

㊻ Vilém Flusser:Kommunikologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2007:13.

㊼(英)安东尼·邓恩、菲奥娜·雷比著,张黎译:《思辨一切:设计、虚构与社会梦想》,南京:江苏凤凰美术出版社,2017年,第73页。