关于几种馆藏文物名称与用途的再认识

马雨林

摘 要:西安半坡博物馆收藏着数以千计的器物。这些器物在发掘报告和馆藏文物登记表中都已命名。作者认为有些器物的命名有值得商榷之处,或者说可以对这些器物重新命名,或对其功能进行重新认识。文中对六种文物进行重新解读,提出了新的认识。

关键词:文物名称;用途;再认识

西安半坡博物馆收藏着数以千计的器物,这些器物出土于西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭等新石器时代遗址,在发掘报告和馆藏文物登记表中都已命名。不过对一些器物进行观察之后,笔者认为有些器物的命名有值得商榷之处,或者说可以对这些器物重新命名,对其功能有重新认识的可能性。可能性有大有小,根据可能性从大到小,笔者把这些器物分为应该是和可能是两类,即对这些器物进行重新命名或定性的可能性分别大于和小于保持现状的机会。而可能是这一类更大程度上是对器物用途的新探索。

1 应该是

1.1 器盖——鏊

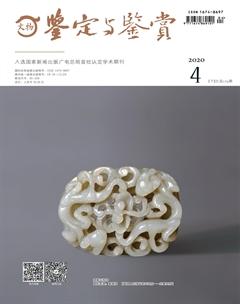

西安半坡博物馆收藏有一件器盖,这件“大型盘状盖……为残片,复原成圆饼状的盖子,砂陶制。直径31厘米,厚1.7厘米。两面均平直,一面周沿有一圈压刺的凹陷纹,红色。此器可能也作器座用”①(图1)。

半坡遗址和其他遗址都出土过器盖,称此物为“器盖”本无不可。在西安半坡博物馆中被称为器盖的文物有42件。它们或与其他器物成套,或是单件,甚至因残损只剩其中的一部分,比如只剩下把手。大多数器盖都有一个方便单手拿起的把手,没有把手的只有5件。其中4件为锅状、斗笠状和盆状且较小,直径只有几厘米,一只手就可以轻松拿起。只有前文介绍的这一件是平的,直径31厘米,厚1.7厘米,是所有器盖的器壁都没有的厚度,在所有器盖中属于特例。假如是器盖,它对陶器的损害是可想而知的。这样看来它或许有别的用途。笔者認为把它改称为“鏊”,即一种用来烙熟食物的器具,或许更准确一些。理由有二:一是它很平,适合烤制或烙制食物;二是它是夹砂陶制成的,而夹砂陶器在半坡时代正是作为炊器使用。“鏊”在《新华字典》中的解释是:“一种铁制的烙饼的炊具,平面圆形,中间稍凸。”而这件器物在材质和形状上有所不同,但考虑是6000年前的器具,在材质、形状以及制作、使用方法上和今天必定有很大的区别。因此,笔者认为把其称为“鏊”比称为“器盖”更妥当些。当然也不完全排除人们在熟食之外,把它作为器盖使用的可能性。如果这种说法成立,那将在半坡先民的熟食方式烤、煮、蒸之外,又增加一种方式烙。

烙熟应是石烹,也就是用烧热的石头烫熟、烤熟食物烹饪方法的延续和改进。相对于石烹,用鏊烙制食物更容易掌握火候,同时减少了食物的浪费,也适用于像粟(谷子)、黍(糜子)这样非块状食物的加工。这件鏊(如果是的话)1.7厘米的厚度,一方面使它结实耐用,另一方面火候温和,温度升降缓慢。半坡遗址没有发现石烹的痕迹,鏊也只发现了这一件,说明在半坡聚落石烹这种落后的熟食方法可能已经消失,烙制也不属于制作食物的主流。

1.2 弯铤镞——觽(xī)

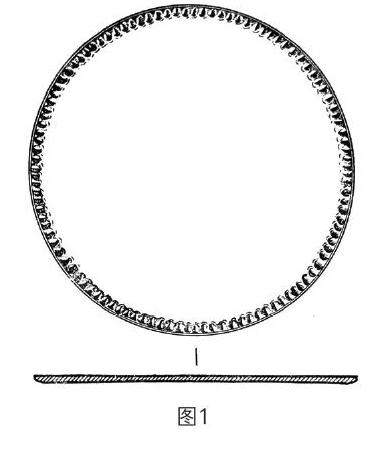

在《西安半坡》发掘报告中,提到弯铤式的箭头:“10件,器身扁平,中部较厚,头部扁尖,两刃较锋利,铤部弯曲。一般长约7厘米”。①(图2)

我们认为这些虽被称为箭头,但实际上不应该是箭头。原因是这些箭头的尖部和铤部不在一条直线上,而铤部又肯定和箭杆在一条直线上,那么箭头必然是歪的,这就导致:①箭头所指的方向并不是它应该到达的方向,这样箭在飞行过程中会有所偏离,很难射中目标;②箭头不直,因此受力面增大,飞行时空气阻力也增大,导致射程太近,难以射中稍远处的目标;③即使能够射中目标,由于与动物皮肤接触面积较大,也难以刺穿大型动物的皮肤,使其受伤;④歪头的形状使箭头更容易折断、劈裂。如果这些弯铤式的箭头不是箭头,那应该是什么呢?笔者认为这种东西应该称为觽。

觿,《古汉语常用字字典》②的解释是用来解结的工具,也用作佩饰。《诗经·卫风·芄兰》:“芄兰之支,童子佩觿。”因此,在古代觽年也是童年的意思。百度百科对“觽”的解读是古代解结的锥子。周人十分讲究礼节,穿衣系带时,为了防止衣带散开致使衣裤脱落,往往会将衣带打成死结,所以就需要随身佩戴解结的工具—觿。觿既有用骨、角制成的,也有用玉、石制成的。后来随着束系和松解更为简便的带钩的出现和流行,人们不需要再将衣带打成死结,这时觿便逐渐丧失了使用价值,最终完全成为装饰品。这时人们又给觽这种工具赋予了更深的社会意义。西汉文学家刘向的《说苑》中提及了觿的象征意义:“能决烦乱者佩觿。”也就是说,当时一个人佩觿就是表明自己是能够解决问题、善于解决问题的君子。

在没有文字的古代,我国素有结绳记事(计数)的历史。《易·系辞下》载:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”孔颖达疏:“结绳者,郑康成注云,事大大结其绳,事小小结其绳,义或然也。”《庄子·箧篇》载:“当是时也,民结绳而用之。”对于当时的人们来说,这些大大小小的绳结是他们用来回忆过去的唯一线索。民族学资料表明,近现代有些少数民族仍采用结绳的方式来记录事物。

除了结绳记事(计数)之外,人们在生活中编织渔网,制作石斧、弓箭、飞球索等各种工具,狩猎中捕获禽兽,农耕时收获庄稼,制作衣服、饰品,建造房屋、篱笆,上述活动往往也需要捆扎、绑结,可见解结在当时是频繁发生的事。用手解结十分困难甚至痛苦,用一种工具来代替手已成为必然。在一些仪式化的情况下,如决定氏族大事时,用工具代替手更是必要的。虽然目前尚未发现原始先民遗留下的结绳实物,但当时陶器上的网纹绘画、绳纹印痕和陶制网坠等,均提示我们打结和解结是人们生活的一部分。

如果把弯铤式的箭头称为“觽”,那么那些带有穿孔或不带穿孔的牙饰、骨饰、角锥(图3),有些也可能是作为觽来使用的。

1.3 石斧、石锛——石楔

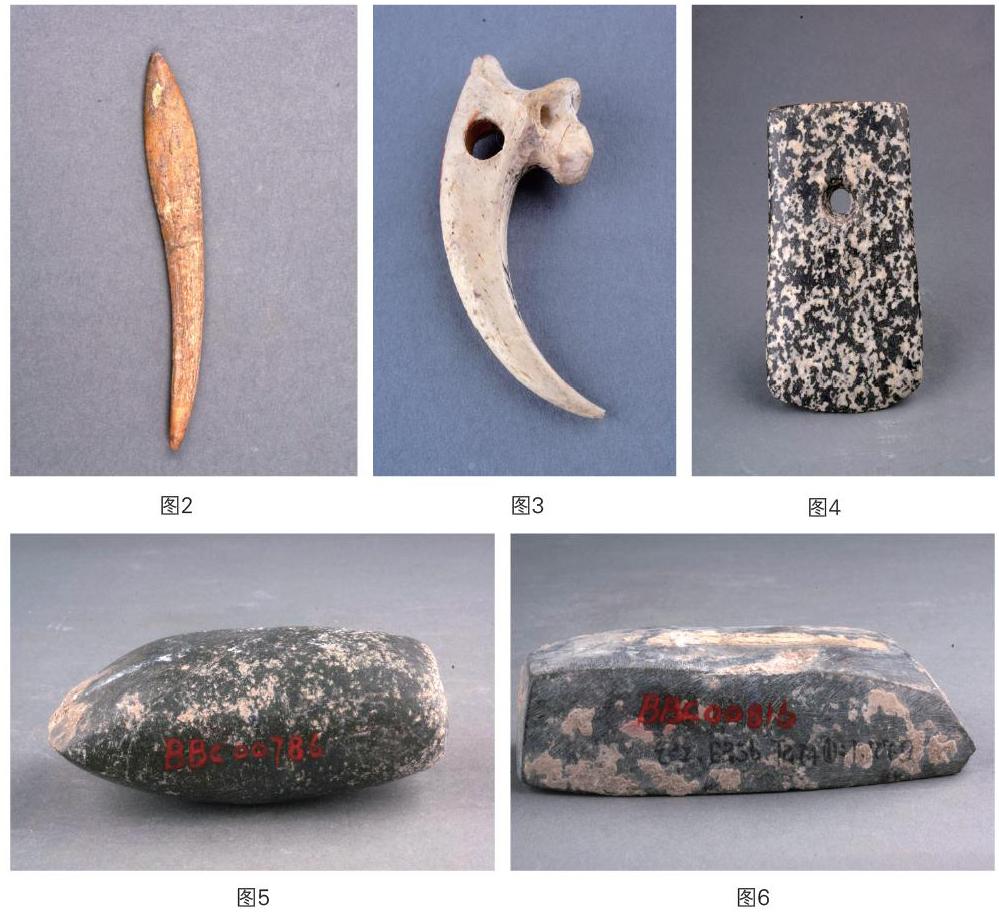

西安半坡博物馆收藏有若干石斧。这些石斧大体可分为两类:第一类是轻、薄、小,厚度远小于宽度,两刃形成的夹角较小,为30度左右或更小,刃、体连接处平滑,部分有钻孔(图4)。第二类是重、厚、大,厚度甚至接近于宽度,两刃形成的夹角较大,为50度左右或更大,有些刃、体连接处有明显弧线,没有钻孔(图5)。

作为砍树伐木的工具,锋利是石斧最应具备的特点。第一类石斧两刃夹角较小,基本具备这样的特点。但是第二类石斧两刃夹角太大,加上木头和石头的硬度差别并不是很大,木头又比较坚韧,这样的石斧是很难砍入树木的,要砍断会更难。还有一点就是第二类石斧较厚重,但并没有把头和柄固定在一起的结构,如穿孔、凹槽、肩、段等,更像是直接用手拿着用的。若直接用手拿着这样一件东西来砍伐树木,显然并不合适,因为既费力也不舒服,更何况有些石斧棱角分明,根本不适合直接用手拿着使用。

还有一些与石斧类似的石锛(图6)。笔者发现这些锛和斧之间只是形状上稍有不同(斧都是双面刃,即两面形状是一样的;而锛为单面刃,即一面是平面,一面是平面加坡面),尺寸上没有明显区别。馆藏的一些锛也存在和上述斧几乎完全相同的两种特征。因此,也可以分为第一类和第二类,而第二类(重、厚、大,两刃之间的夹角50度左右或更大)锛也根本不适合为木材取平。

那么第二类石斧和石锛应该称作什么呢?有学者曾有探讨。杨泓勋在《论石楔与石扁铲》中把这样的工具称为“石楔”。①“石楔是用于纵裂大型原木制作枋木或板材的工具。石楔形似斧而形体较厚,自刃部至顶端有竖向擦痕,顶端及两侧也常有使用时的砸痕。这类工具过去常被归入石斧之中,但实际上这两种工具的使用痕迹是不一样的。”②半坡遗址也发现了一些木板的痕迹,其“厚薄宽窄不一(10~15厘米),形状也不规则”③。这应该是木头用石楔劈裂后,未经取平处理,直接使用形成的痕迹。

我们认为上述观点对石斧、石锛的用途(用于劈裂木材)的认识是正确的,不过将其命名为“石楔”可能有待商榷,因为楔一般是指填充器物的空隙使其牢固的木橛、木片等。但在本文中仍沿用这个命名。在这些馆藏的石楔(如果可以的话)中,我们看到其中的一些顶端或两侧有如前述的“使用时的砸痕”,但没有看到“自刃部至顶端有竖向擦痕”。这可能和样品的数量有关,也可能是因为这些石楔只是在最初时使用,一旦木材出现裂缝,就改用木楔和木棍来进一步劈裂。毕竟相对于石楔而言,所需要的各种长短、粗细的木楔、木棍都更容易得到,而且坚韧耐用,又不怕损坏。

2 可能是

2.1 骨(角)锥——网梭

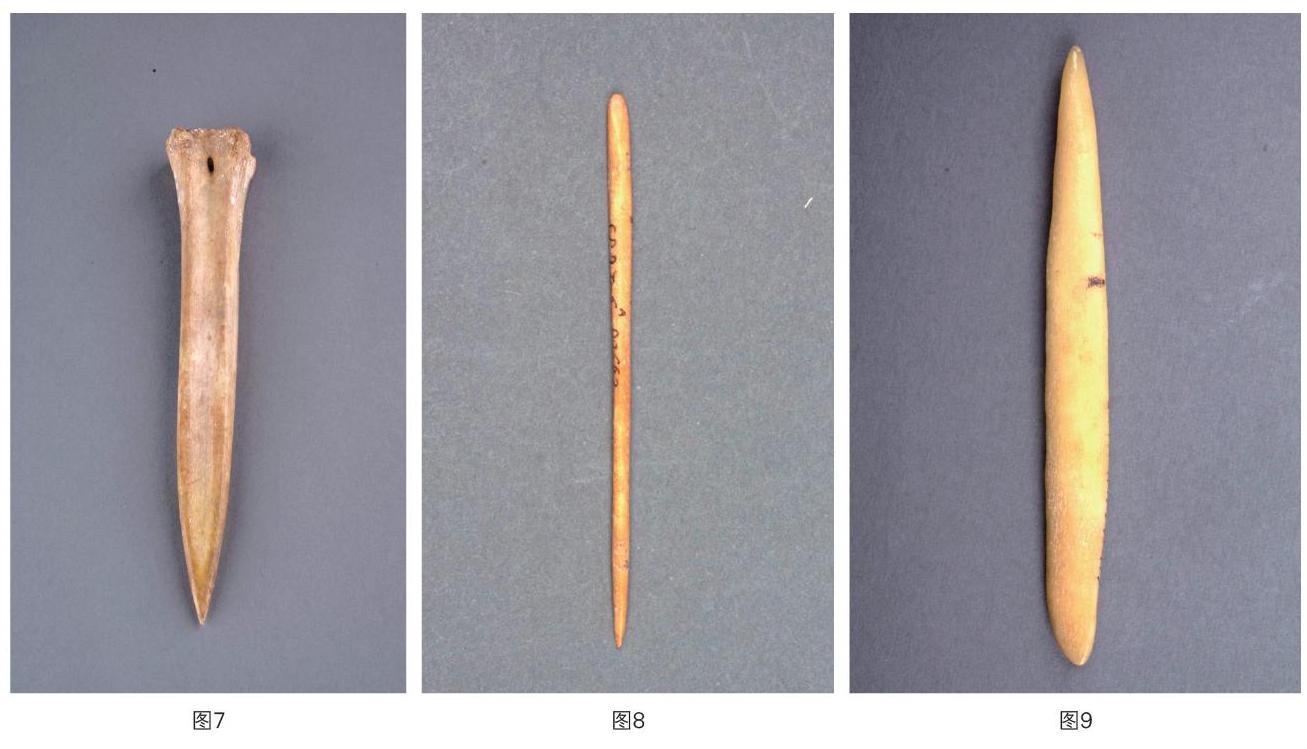

捕鱼是当时弥补食物不足的一种重要和常见的方法。半坡遗址出土了300多件网坠,它们至少属于数十张渔网;在属于半坡类型的一些陶器(半坡、北首岭)上发现了网纹。这些均说明用渔网捕鱼在当时已很流行。不过,尽管发现了较多与渔网相关的遗物,却并没有发现(或者没有认识)与编织、修补渔网直接相关的工具。但这样的工具显然是存在的。那究竟哪种工具是用来编织、修补渔网的呢?笔者推测可能是骨(角)锥。

半坡遗址发现了700多件骨(角)锥,从形状看,有的粗细均匀,大体呈棒状;有的则尾端粗(宽1.5~3厘米)、尖端细,显得短而粗,大体呈狭长的三角形,有的尾端有孔(图7)。前一种因为较细,适于穿透皮革或织物;而后一种因为太粗,并不适于穿透皮革或织物(容易导致穿孔过大甚至破裂),但穿过渔网的孔眼却毫不困难。另外这些骨(角)锥表面光滑、圆润,显然是长期使用导致的。因此,笔者推测那种短而粗的骨(角)锥(少量的尾部有孔)可能就是人们编织、修补渔网的工具,所用的线就穿在骨(角)锥尾部的孔中,或者缠在其尾端来编织、修补渔网。

2.2 无孔骨针——疗疾或文身之针

半坡遗址出土骨针281件,其中带孔的270件,不带孔的11件。这11件中6件较粗圆,一端尖锐,另一端粗钝,有的粗端有显著的系痕;其中5件较短小,两端皆尖锐,有的一端有系线的凹口(图8)。

带孔的270件骨針显然是用来缝制衣物的,没有孔的骨针显然不是用来缝制衣物的。那它们是做什么用的呢?笔者推测它们可能是用于治病或文身。

针灸疗法大约诞生于新石器时代。古籍中有一些关于针灸起源的传说都指向新石器时代。如皇甫谧的《帝王世纪》载:太嗥伏羲氏“尝味百药而制九针”。《针灸甲乙经·序》中说:“黄帝咨访歧伯、伯高、少俞之徒……而针道生焉。”孙思邈《备急千金要方·序》则说:“黄帝受命,创制九针。”考古中也发现有可能是治病用针的资料。网络上有资料称1963年内蒙古多伦旗头道洼新石器时代遗址出土了一枚砭石,长4.5厘米,一端扁平有弧形刃,可用来切开脓疡,另一端为四棱锥形,可用来放血。在山东省日照市一座新石器时代晚期的墓葬里也发现过两根随葬的砭石,长度分别为8.3厘米和9.1厘米,尖端为三棱锥形和圆锥形,可用它们放血、调和经气。不管这些资料是否真实可信,针刺疗法起源于新石器时代应该是可信的。随着人类智慧和生产工艺的不断发展,针具由石针、骨针逐步发展成青铜针、铁针、金针、银针,直至现代的不锈钢针。

这些骨针除了用于针刺疗法,也可能用来文身。在新石器时代,物质资源匮乏,人们在衣饰方面的作为相对较少,在身体上的作为(装饰行为)相对就多一些,包括雕题(额部刺刻纹饰)、凿齿(拔掉牙齿)、绘面、文身、扩唇、穿鼻、穿耳、齿弓变形、头颅变形等,不一而足。其中文身是比较普遍和常见的一种做法。文身的方法有割刺法、烙烧法、针缝法、针刺法等。其中针刺法是当时常见的方法。用针刺法文身时有的是用手指捏着刺针,像针灸一样刺入皮肤;有的是敲打刺针,像钉钉子一样刺入皮肤。前一种手法可以用各种针,而后一种手法只能用一端尖锐、一端粗钝的刺针。关于新石器时代文身的考古学资料在我国偶有发现,1986年在安徽蚌埠的双墩新石器时代遗址中发现了一件泥塑的男童头像,男童额头正中有用小圆管戳印的同心圆纹饰,鼻子两侧的面部有用圆头小棍戳印的呈“一”字排列的5个小圆窝,左右对称,来表示雕题和文面。这一头像的发现不仅证明中国新石器时代居民确有雕题和文身的习俗,而且证明儿童也要文身,或许人们大多在孩提时代即已文面、文身。①无论是古代还是现代的生活中,针多用来缝制衣物,治病和文身都是少之又少的事。而半坡遗址出土的有孔和无孔骨针的数量也是相差巨大的,如果认为无孔骨针可能就是用于治病或者文身的,那么它们和用于缝制衣物的有孔骨针在数量上的比值,相较实际生活中治病、文身与缝制衣物次数的比值,大体也是比较接近的。

2.3 骨两端器——砭石

网络上指出,传统的针刺疗法起源于砭石。砭石是一种锐利的石块,主要被用来切割痈肿、排脓放血,或用它刺激人体的穴位达到治病的目的,可以说是最早的医疗工具。对此我国的古书中也有记载,如《内经》说“东方之域……其病皆为痈疡,其治宜砭石”。《说文解字》也说“砭,以石刺病也”,具体说明了砭石是通过刺人体来治病的。随着砭石的广泛应用与实践,人们又发明了骨针与竹针。

我们无法判断网络上关于上述内蒙古多伦旗头道洼新石器时代遗址中出土砭石的信息是否正确,当然也不能排除上述石器真的就是砭石。这里要说的是半坡遗址出土了110件被称为两端器的骨制工具,其中像上述砭石那样,一端是锥、一端是刃的就有80多件,一般长9~11厘米(图9)。发掘报告中认为这种器物“可能是制陶时锥刺或者刻画纹饰用的一种工具”②。

无论是作为治病的工具,还是制陶的工具,对于半坡这样一个遗址来说,80件似乎都显得太多。我们认为半坡遗址出土的这么多的骨制两端器中,说不定就有用于治病的,尤其那些一端是圆锥、一端是弧形斜刃的骨器。只是砭石这样的命名有待商榷。

古人留下了太多未知的谜团,需要我们去探索。每次探索不一定有结果,但是总会离事实更近一步,我们也最终会等到冲破谜团的那一天。