利用时序InSAR技术监测兰州市主城区地表形变

王 旋,郑文青,苗小利

(中煤(西安)地下空间科技发展有限公司,陕西 西安710199)

1 概述

近年来,随着我国城镇化进程的不断加快,城市常住人口激增,城市占地面积急速扩张,而在城市飞速发展中,不可避免带来一系列的“城市病”。人地关系紧张,大中型城市发展迅速,而城市的扩张路线大多是以老城区为中心,向四周地区开发。而城市高层建筑群在自然地表上建设,会受到各种地质灾害的影响,如山体滑坡和塌陷等。

为应对可能发生的地质灾害,应当建立常态化的监测机制,以便对灾害高发地区提出预警。传统的测量方法,如水准测量和GPS测量,覆盖密度低,监测频率低,空间分辨率小,不能对地表变化进行高效率的监测。InSAR技术在近十几年发展迅猛,合成孔径雷达差分干涉测量(DInSAR)技术的应用更为广泛,其探测地表形变精度高,范围广。具有全天时、全天候、分辨率高、以及主动探测等优点,在地震、地面沉降、火山和冰川活动监测中应用非常广泛[1]。本文选取Sentinel-1卫星数据对兰州市地表形变进行监测,Sentinel-1是欧空局发射的地球观测卫星,是哥白尼环境监测计划的重要组成部分,Sentinel-1A在2014年成功入轨运行,此后对全球用户提供数据服务,是InSAR技术重要的数据源之一。

2 研究区概况及数据选择

2.1 研究区概况

兰州市地处中国西北部的甘肃省,是西北地区的经济、政治、教育、文化中心。其地理位置十分特殊,黄河穿城而过,在较为平坦的河谷两岸,兰州市城关区开始成形,此后再向其他地区扩张。就形成了主城区沿狭长的黄河河谷地带分布发展的态势,如图1所示。近几十年来,由于人口激增,城区面积由原来解放之初的16km2扩张到超过220km2,但受特殊地形条件的限制,城市发展只能向河谷两侧山地和台塬地区寻求空间。兰州地区地表大部分被第四纪松散沉积物所覆盖[2]。主城区所在的黄河河谷地带大部分为湿陷性黄土,受水浸后极易发生下陷,给城市建筑带来极大损害。

近年来,兰州市城市建设工程对地质灾害的影响急剧增加,主要就在于人地关系紧张,由此而引发的地质灾害频率愈高,范围更广,受特殊地质条件影响,这些灾害问题将一直存在[3-4]。据相关统计,在兰州市,地质灾害造成的人员伤亡和财产损失90%以上由人类的建设工程引起,在施工区域200m的范围内,集中分布着该地区96%的地质灾害,由此可见,兰州市地质灾害高发的关键因素就在于建筑工程对自然地表的破坏[5-7]。所以,建立长效的地表变化监测机制,刻不容缓。传统的变形监测方式虽然精度高,但是工程项目耗时耗力,所以采用时序InSAR技术对兰州市主城区进行长时间序列的监测,为地质灾害提供动态、实时、高精度的监测成果。

2.2 数据选择

本文选取2017年1月至2018年8月间的46景升轨Sentinel-1影像,轨道编号55,数据模式选择干涉宽幅模式(IW),极化方式为同极化(VV),影像范围如图1所示。以SRTM-30数据作为参考DEM,精密轨道数据由欧空局轨道数据发布网站下载,所有影像相对于主影像的垂直基线及时间基线见表1。

表1 Sentinel-1A影像参数

3 SBAS-InSAR实验

3.1 SBAS-InSAR技术原理

传统DInSAR技术受去相干因素及大气延迟影响,且未能计算各影响因子对相位误差的贡献值,测量精度较低。2002年,Berardino和Lanari等人在分析了去相干因素对DInSAR精度影响的基础上,总结出小基线集方法(Small Baseline Subset,SBAS),其原理为设置时间与空间基线的阈值,选取小基线干涉影像对,将符合阈值的小基线集联立,再利用奇异值分解(SVD)的算法求解,可得研究区长时间序列地表形变的平均形变速率和时间序列形变量[8]。

实现的基本方法为,选择N景SAR影像,按时间顺序排列为 t0,…,ti,…,tN,以其中一景为主影像,做影像配准,并设置时间和空间基线阈值,根据阈值范围可将影像划分为若干集合,分别在集合做差分干涉处理,设有N景影像分为L个集合,共有M幅差分干涉图,则M满足:

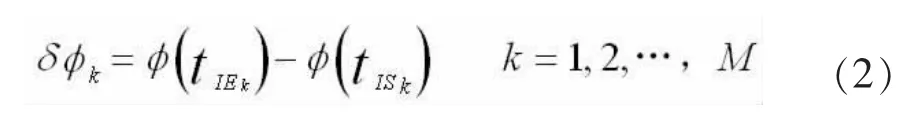

所有的差分干涉干涉相位可组成观测方程:

式中,IEk与ISk分别为主影像序列与从影像序列,是含有N个未知数的M个方程组,即:

式中,A为M×N阶矩阵,;Φ为影像中高相干点对应相位组成的向量;δΦ为各干涉解缠后相位组成向量。

当SAR影像只有一组时,矩阵A的秩为N,对式(3)采用最小二乘法求解:

将式(5)代入式(2)中,可得:

即:

式中,B为M×N阶矩阵,表达式为:

求解方程(8),首先对矩阵B做奇异值分解,求方程的最小范数最小二乘解,可得对应地表在LOS方向的平均位移速率,即可得地表在LOS方向,时间序列上的形变量。

必须说明的是,在式(7)中,δΦ还包含有大气和其他噪声引起的误差,可利用时空滤波的方法来计算大气对电磁波传播的影响[9-10]。其基本原理为:大气对电磁波的传播的影响在空间域连续,表现为低频信号;在时间域随机,表现为高频信号。通过时空滤波的方法进行计算。

3.2 数据处理

Sentinel-1A卫星数据的IW模式,每景影像幅宽为250km,针对兰州市主城区的地表形变监测,选取中心城区约900km2区域。根据SAR影像的时间和空间基线报告,选择获取日期2018年1月9日的为主影像。空间基线阈值设为200m,时间基线阈值设为60d,符合基线阈值的影像组成干涉像对。影像连接图与时间基线如图2所示。

图2 影像连接图与时间基线

根据小基线集数据处理流程,(1)影像配准,将所有影像配准到20180109超级主影像上;(2)差分干涉,根据基线阈值划分的集合进行差分干涉处理,并以最小费用流(MCF)法对结果进行相位解缠,计算各个像对的相干性图与解缠图;(3)根据参考DEM和轨道参数,计算并去除平地相位及地形相位;(4)形变反演,利用SVD方法估算地表形变速率及残余地形,利用时空滤波去除大气延迟相位,获得时间序列上地表平均形变速率;(5)地理编码,将影像与成果由SAR坐标系转换到地理坐标系下,分析实验结果。

经过SBAS-InSAR数据处理,获得了兰州市主城区在2017年到2018年地表的年平均沉降速率结果,如图3所示,其中红色代表地面沉降,绿色代表地面抬升。

图3 兰州市区2017-2018年地表平均形变速率

4 实验结果分析

由图3可得兰州市主城区地表存在大范围的沉降变形,在主城区所在的河谷地带向南北两侧山坡扩张的区域,地表沉降尤为显著。在北部山区地带形成了四大沉降区,由东到西分为A、B、C、D四个区域。其分布情况如地表形变速率图所示。选择各区域内居民聚居地和典型地表形变区域,绘制其在时间序列上累积沉降曲线图,如图4所示。

图4 ABCD四个区域内沉降曲线图

A区域内,大浪沟村累积沉降量较小,年平均沉降速率为27.7mm/a,但是兰州碧桂园沉降速率为104.2mm/a,直岔沟沉降速率为96.2mm/a,白道坪村沉降速率为72.1mm/a,石沟新村沉降速率为98.3mm/a,累积沉降量很大,其中尤以兰州碧桂园的沉降速率和累积沉降量为甚。

B区域内,恒大绿洲的年平均沉降速率为44.7mm/a,甘肃广播电视大学职业技术学院的沉降速率为48.4mm/a,金城御景园的沉降速率为64.1mm/a,馨和园的沉降速率为 63.4mm/a,甘肃警察职业学院的沉降速率为82.9mm/a。

C区域内,皋兰县第五中学的年平均沉降速率为31.8mm/a,大沙沟的沉降速率为44.6mm/a,安宁滑雪场的沉降速率为57.9mm/a,保利领秀山的沉降速率为64.7mm/a,兰州万科城沉降速率为79.3mm/a。

D区域内,李麻沙沟的年平均沉降速率为28.4mm/a,兰州北车站的沉降速率为31mm/a,兰州西机务段的沉降速率为37mm/a,白家铺子的沉降速率为47.4mm/a,凤凰山的沉降速率为52.1mm/a。

根据各区域内的累计沉降曲线图可以更清楚的观察到,城区北部山区地带沉降十分严重,且沉降区域在时间和空间上都有连续发展的趋势。综合来看,沉降速率及累积沉降量大的区域集中在新式居民区周围,因为这些小区往往都是高层、密集的建筑物,而且都是近几年新建成的居住区,所以对地表形变影响较大,如图5所示。

图5 城区内地表沉降曲线图

城区内七里河区的地表沉降情况最为严重,城区向南部山区扩张较多,其方式多为局部地形改造,或沿山谷地带向两侧山脊方向延伸,所以沉降速率,累积沉降量及地表沉降范围都是最大的。其中兰州西站年平均沉降速率为19.1mm/a,黄河楼的沉降速率为24.9mm/a,明珠家园的沉降速率为24.8mm/a,彭家坪沉降速率为 30.7mm/a,五星坪街道沉降速率为35.1mm/a,而伏龙坪街道的沉降速率为54.2mm/a,沉降范围最广,沉降速率和累积沉降量最大,应对可能发生的地质灾害准备应急预案。

城关区是兰州市的中心区,是各级党、政、军机关驻地,也是兰州市和甘肃省的政治、科技、文化、教育、经济中心,人口数量最多。由于城区发展历史长远,建筑变迁及各种城市建设的影响,城区的地表形变也最为复杂,这一点由城关区地表沉降曲线图可以看出。其中,华鼎中央都会的年平均沉降速率为24.2mm/a,兰州高新开发区总部经济二号园区沉降速率为19.2mm/a,城关区人民检察院沉降速率为19mm/a,贡元巷周围沉降速率为18.2mm/a,兰州东站调度站沉降速率为23mm/a。

5 结论

本文利用46景升轨Sentinel-1A影像数据,通过时序InSAR技术—短基线集干涉测量(SBAS-In-SAR)的方法来监测兰州市的地表形变情况。获得了2017年1月到2018年8月的兰州市主城区地表形变结果,并分析了形变区域的时空分布,总结了地表形变的规律,经分析等到结论:

1)城区的南北部山地和台塬地带是新城区扩张的主要方向,城市建设的大型建筑往往聚集在一个区域,工程活动对自然地表的改造对地表形变有一定的影响,大型建筑物建成以后会对地面施加压力,这两者是造成新城区地表快速沉降的主要因素,区域内地表恢复稳定需要一个较长的时期。

2)兰州市主城区整体存在沉降变形,这与兰州市的地质环境有关,沿黄河谷地分布着湿陷性黄土,对城市建筑有很大的影响,且城区内人口密集,城市建设和改造活动比较活跃,多个方面共同作用使得地表形变异常复杂,但城市发展历史较长,大型建筑对地表的压力趋于稳定,所以相对于新开发的区域沉降速率较小。

本文的实验成果分析与文献内兰州市地质灾害区域的划分结果相符,可以对兰州市内的地质灾害和城市地表监测提供支持,可作为常态化监测城市地表形变的技术手段,为防灾减灾、城市规划与建设以及智慧城市发展提供科学依据。