城市老旧社区街道空间的更新改造研究

孙乾

摘 要 存量背景下的老旧社区街道空间难以满足人们的休闲、社交等生活需求。作为“公共起居室”,社区街道空间除满足基本交通功能外,结合设计、使用与管理的更新方式,满足居民多层次多样化的生活需求,实现空间的复合利用,构成承载居民社交与生活的重要平台,最终激活老旧社区的空间活力。

关键词 社区更新;街道空间;人本主义;边界效应;复合利用;社区活力

随着上海中心城区增量土地与资源的日益紧缺,规划提出要转变城市发展理念,明确建设用地“零增长”、“负增长”,城市发展要从传统的增量拓张向存量提升转型的背景下,“存量时代,增量价值”成为老旧城区更新的建设指导。在对标纽约、伦敦、东京等城市后,上海的部分老旧社区因建设年代焦躁,其功能、服务、环境品质和出行体验亟须更新完善。如何通过更新改造赋予存量土地更高的价值,满足多层次的使用需求,解决快速城镇化带来的空间分配不均问题,是老旧社区的公共空间改造的设计要点。本文从社区内公共街道空间“微更新”的实践角度研究城市中存量的老旧社区更新改造,以求弱化社区内街道空间的交通属性,通过集约化复合利用与管理方式,鼓励居民使用社区街道空间,增加社交活动功能,提升市民的获得感与幸福感,激发老旧社区的生活活力。

1社区街道空间的作用

街道空间包括“街”和“道”两个方面,主要指交通、公共空间和建筑前空地,社区的街道空间作为城市街道的末梢,是与人民日常生活联系最为紧密生活性空间,对于居民的日常出行和休闲活动都有着不小的影响,直接决定了社区居民的户外活动场所和生活品质。社区的街道空间除了承担基础交通功能以外,其路权应更倾向于人,成为人群聚集、进行邻里交往的重要场所。

环境良好的社区街道空间,可以提供更多公共活动与社交的可能,有利于增强社会联系及社会接触,帮助人们建立健康的社会关系,形成更强的社会凝聚力,其空间将对于整个社区的场所环境和行为活动都有着至关重要的影响,场所的内涵也变得更加丰富。

2社区街道空间的问题

既有老旧社区街道空间在兴建时普遍缺少集中的公共活动空间,居民的日常户外活动都围绕社区街道空间开展。但随着私家车数量的增多,目前大多社区街道空间都以交通属性为首要功能导向,人车混行成为很多社区街道的普遍现象。当慢行交通与机动车在路权不明晰的街道空间中共同运行时,对行人的安全威胁成为极大的隐患,因此明晰“车本位”还是“人本位”成为首要问题。

私家车的增多也往往意味着停车矛盾日渐尖锐,到处停放的机动车不仅打破了社区内慢行空间的连续性,也极大了限制了居民的日常出行和户外活动的场所,削弱了社区“以人为本”的生活基底,降低了邻里间社交行为发生的可能性,导致社区内街道空间缺乏活力,居民也没有良好的归属感[1]。

社区中存在多元的居住主体,但通常社区街道空间的使用功能较为单一,大多数街道空间在管理和使用时没有考虑到使用人群的行为差异和需求错峰,最终形成了社区公共活动空间与停车空间的碎片化情况,土地资源缺乏集约化利用。

社区街道空间的“边界”不明晰,难以明确居民活动的场地权属,多数的老旧社区街道空间外延车行道路的铺装材质至绿化边缘,使得人们从主观视觉上就将社区内的街道空间划分给了机动车,无法为居民的公共活动提供有效的空间边界,难以形成独立的具有向心秩序的“积极空间(P空间)”,因此发散的街道空间就显得毫无秩序可言,最终致使社区内的社交活动与活力难以安放。

在虹口区四川北路街道川公路146弄、山阴路133弄及杨浦区隆昌路542弄的社区更新项目中,本就狭小局促的社区街道空间,在的机动车随意停发的矛盾激化下,邻里已经丧失了日常享受社区空间的基本户外社交权利。

3社区街道空间规划的措施

社区作为城市治理的基本单元,通过更新改造从而激发其内在活力,是推进城市空间治理的重要环节。“人是人最大的乐趣”,社区空间的活力需要以“人”作为承载主体,本文旨在结合西班牙建筑师拉莫莱斯提出的“都市针灸术”理念,以“人本主义”思想形成微小的干预手段,作为触媒介入到社区街道空间的改造中,活化空间的利用方式,在局促的街道空间中提供更多的活动场所,吸引社区居民的停留与聚集,从而催化和激发社区活力与社交活动的多樣性,产生积极的影响效应。

3.1 合理规划社区街道空街道边界划分

芦原义信认为空间的边界可以通过“边界效应”可以带来向内收敛的秩序感,从而产生适于人活动的积极空间,而“边界效应”的产生并不需要强硬的物理隔断,也可以通过赋予空间某种含义,从而产生知觉空间上的边界。

在虹口区山阴路133弄东照里的社区公共空间改造项目中(图1),原本社区街道空间附带一处小型碎片空间,因为缺乏边界感,因此成为随意占用与停放的无序空间,使得这个建于1920年的社区没有任何一处可供居民休憩驻足的活动空间。项目通过建设构筑小品营造空间的物理边界,形成空间的方向性与收敛性,为居民从社区街道的延伸空间中,划分出可供依靠的“停滞空间(Ss空间)”[2]。与此同时,考虑到道路尽头为消防通道用的常闭门,只在单侧存在人行侧门,通过观察居民行动轨迹后,项目将“停滞空间”的铺装向街道延伸,打破道路既有的铺装边线,为居民形成知觉认知上的公共空间新边界,既满足了居民日常更大范围的公共社交场所需求,又保证了紧急情况下特殊车辆的通行顺畅。项目的最终建成,为居民提供了一个更有尊严的社交场所,从而提升了获得感、归属感和认同感,取得良好的社会反响。

3.2 增强社区街道空间与外部空间的开放性

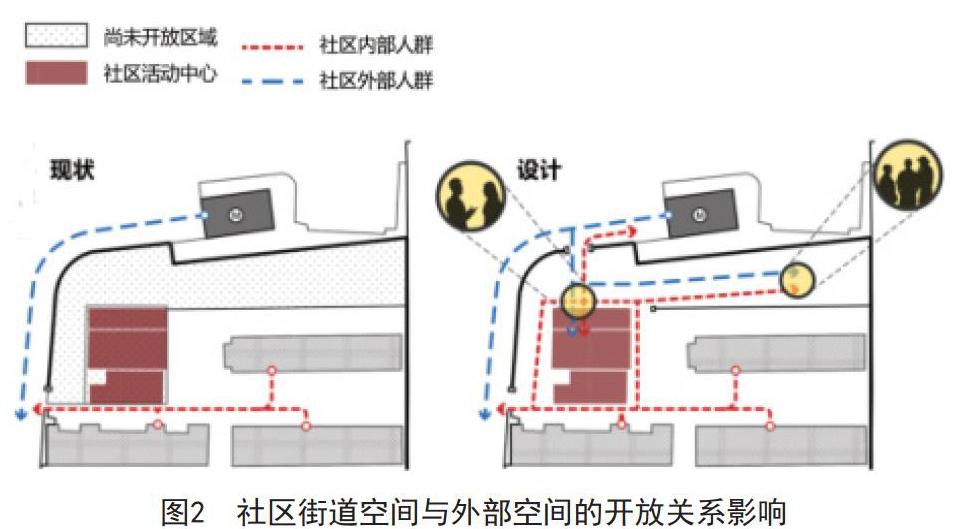

多数老旧小区的居民呈现严重的老龄化趋势,通过更新社区街道空间,增强与外部交流的可能,有助于老龄居民降低抑郁,减缓认知能力的衰退风险。位于杨浦区隆昌路542弄的上海青年美好空间“社计赛”优胜奖项目《渡边码头》(2018年),通过研究社区街道空间与外部空间的开放关系(图2),增强社交机会对居民健康的积极影响,构建符合“以人为本”理念的驻足空间、停坐空间与交谈空间的场所设计需求,以求提供更多邻里关系营造的场所,从而打造更具公共活力的社区街道空间。

3.3 根据人群需求,复合利用社区街道空间

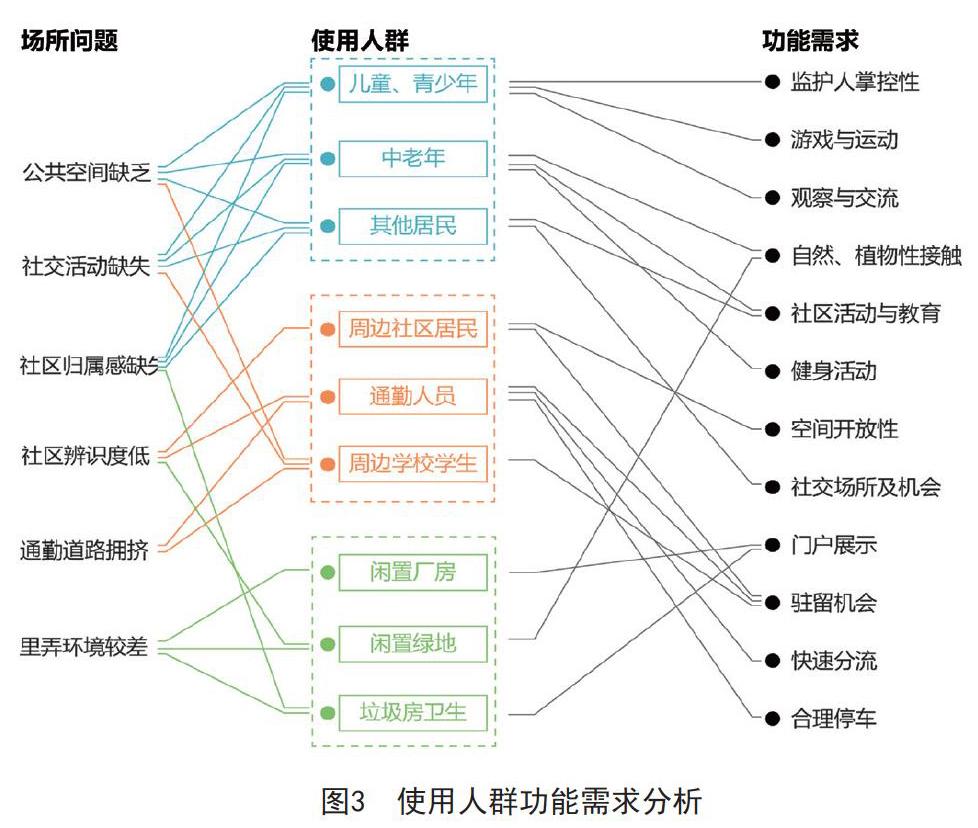

社区居民的多元化,构成了居民对外部空间使用的多样化与分时段需求。规划需从“人”的角度出發,真实理解不同社区内各类人群的使用时间、行为习惯与功能需求差异,从而达到社区街道空间的集约化复合利用,实现“增量价值”的设计目标。项目《渡边码头》都从社区居民的功能需求与使用时间作为研究切入点(图3),在社区街道空间的更新中尝试错峰型的空间权利分配,实现功能与时间的复合利用(图4)。

3.4 通过社区管理提高社区街道空间活力

社区街道活力的条件,除了创造更好的空间环境,营造良好的社交场所外,同样重要的是保证人们生活和户外活动的多样性。通过良好的社区管理可以有针对性地为社区居民组织各类节事活动,从而激发更多的社交活动,促进邻里关系的发酵。

纽约高线公园的成功之处,不仅在于静态公园的规划设计,更在于其用于满足不同人群需求的各式项目活动,从而吸引人流聚集,服务社区发展。差异化的公众活动与参与式的居民运营模式,促成了高线公园持续良好的运营与管理成果。比利时根特市同样可以基于居民需求与社区管理,对社区街道空间进行暂时的封闭,举办社区型活动,不仅服务于居民,也能吸引大量的外来人员,最终激发社区活力。《定海码头》项目综合对居民行为习惯、生活需求和季节变化的分析,构建用于社区管理的定海街道活动规划表,以达到服务社区发展和居民生活的目的,最终通过多样化管理激活邻里的社交关系,实现社区街道空间的价值提升。

3.5 展现场所的人文要素

社区街道空间的更新建设可以加入更多的人文特色,根据每个社区的不同特点延续场地记忆,保护和传承文化,对接居民生活,打造街区特色。笔者主导参与的多个虹口四川北路街道的社区更新项目,遵循各社区间不同的建筑风格、建造年代及红色文化要素,进行富有“场所记忆”的社区街道空间的更新,收获了社区居民对于场地的在地文化认同感。在老旧社区的街道空街道改造中,保留活化相应人文要素,既可以推动年轻人的文化教育,促进人文的延续和传承,又能营造独有的风貌品质,唤醒居民的历史记忆和社区情结,达到新旧场所的有机融合[3]。

4结束语

被称为“公共起居室” 社区街道空间,作为居民生活中及其重要的社交场所,具有较强的社会复杂性。其功能不仅局限于交通出行,更具有服务社区居民生活与社交多元化需求的导向。针对老旧城区的社区街道空间改造,应遵循“人本主义”的规划理念,突出以人民为中心,在满足交通需求的基本条件下,通过设计、使用与管理相结合的方法,多维地考虑社区街道空间中居民公共生活的场所营造模式,激发社区的“人性化关怀”,鼓励邻里社交关系的建立,提供更有尊严的社交与生活环境,最终实现存量背景下社区街道空间的复合利用与价值提升。

参考文献

[1] 徐萱.城市社区街道空间研究[D].武汉:华中科技大学,2005.

[2] 佟琛.基于儿童独立活动特征的社区街道空间研究[D].长沙:湖南大学,2018.

[3] 李旭.社区公共生活空间体系营造的理念与应用[D].苏州:苏州大学,2018.