西北干旱半干旱区煤炭井工开采对土壤肥力质量的影响研究进展*

马康,杨帆,张玉秀†

(1 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院, 北京 100083; 2 神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉煤矿, 银川 750410)(2019年6月3日收稿; 2019年8月2日收修改稿)

煤炭是中国主要的能源之一,占能源结构的70%以上,但煤炭资源地理分布极其不均,主要分布在内蒙、山西、陕西和宁夏等省份,特点是“西多东少、北富南贫”。其中,中西部干旱半干旱地区煤炭资源储量丰富,煤层埋藏较浅,且煤层较厚,具有赋存稳定、基岩薄和地质结构简单的特点[1]。在能源“十三五”规划中,中国中西部干旱半干旱地区将建设数个大型煤炭基地,产煤量将占全国产量的95%以上。西北干旱半干旱地区是中国典型的生态脆弱区,由于降雨量少,蒸发量大,生态系统十分脆弱且不稳定,过度放牧导致区域土地荒漠化十分严重[2-4]。如今,西北干旱半干旱地区是中国规划的主要煤炭基地所在地之一,煤炭开采方式以井工作业为主,主要采用长臂式综合机械化开采工艺(综采),其特点是采煤工作面相对较长、推进速度快。高强度地下煤炭开采产生大面积的土地沉陷和地裂缝,导致土壤结构变化,植被破坏,土壤质量降低,对脆弱的生态系统造成巨大影响[5-6]。随着西北干旱半干旱地区煤炭开采规模和强度的不断增大,沉陷地面积逐渐扩大,而该区域强烈的风蚀和水蚀作用可能会加剧土壤的退化风险,导致区域生态系统的恶化[7]。

目前,大型煤炭基地煤炭地下开采多采用长臂式开采方法和全部跨落顶板管理方式,井工开采引发工作面地质结构变化的机制已进行了多年研究。随着地下煤炭开采工作的向前推进,煤层采空区面积持续扩大,原有的煤层覆岩应力平衡遭到破坏,上覆岩层承受的不平衡应力增加至超过其抗拉或抗压强度时,岩层破碎,发生冒落,诱发地层移动,导致地表下沉和地裂缝的产生[8]。进一步的研究表明采空区上覆岩土层的破断和垮落既迅速又剧烈,顶板岩体受采动应力的滞后性造成地表反复受到拉伸、压缩变形作用,引发地表土体的多次开裂与闭合;地层的运动最终以沉降和地面裂缝的形式传递到地表,造成地面倾斜、错位以及地裂缝等多种微观的地貌特征,地表形成塌陷移动盆地,其地表塌陷面积远大于地下采空区;由于岩层的非均匀性以及破碎程度不同,地表呈现不均匀沉降的特征,形成许多塌陷断裂面、塌陷坑和不同大小裂缝[9]。如陈凯等[10]在东胜矿区某综采工作面上方建立地表移动观测站,对地表变形进行持续监测,发现地表的移动具有突然性和剧烈性的特征,下沉值会急剧增大到最大值。在西北干旱半干旱区的风沙区,其地表裂缝的形成和发育具有一定的时间周期性,一般来说,裂缝在经历发育、闭合、稳定、再发育到再闭合的过程后会趋于稳定,部分形成永久性裂缝,对土壤肥力和植被生长造成持久性影响,如果不及时修复不断扩大的采煤沉陷地,其将对区域生态系统造成一定的影响[11-12]。

井工开采导致土体沉陷和地裂缝的产生(图1),风沙区的裂缝可使地下采空区和地表贯通,引发工作面突水溃沙危害,地表部分裂缝在覆岩内发育后可能形成溃水通道,导致地下水位迅速下降[13]。地裂缝影响土壤的水分和养分循环,破坏原有的土壤结构,造成土壤水分和营养元素的渗漏,土壤水分蒸发损失增加,土壤水分和营养元素均显著流失;同时地表土壤水的散失会加剧水分胁迫,肥和水的亏缺进而导致植物的光合作用和生长速率下降,最终造成植物群落、植物密度、覆盖度和生物量下降;而植物多样性的降低又会影响土壤微生物种群和土壤营养元素代谢,导致土壤肥力质量进一步降低,进而影响土壤生产力和植被的生长,甚至导致土地沙化和植被严重退化的风险[14]。此外,史沛丽等[15]研究表明风沙区采煤沉陷不仅降低土壤养分含量,还改变土壤养分的纵向分布,微生物群落结构也发生改变。

图1 干旱半干旱区煤炭开采形成的塌陷裂缝Fig.1 The surface cracks induced by coal mining in the arid and semi-arid regions

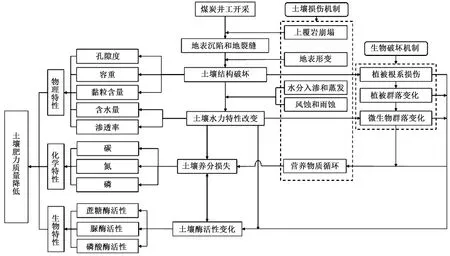

由于西北干旱半干旱地区具有生态环境恶劣、敏感易受扰动、难恢复等特点,因此,近年来学者们聚焦在煤炭井工开采对西北干旱半干旱区土壤质量影响研究方面,为客观评价煤炭开采对土壤质量和区域生态系统影响提供了基础数据。表征土壤肥力质量的指标主要有物理、化学和生物学性质,主要指标包括土壤质地、含水量、pH值、营养元素含量以及土壤酶活性等[16-17]。本文以采煤沉陷的机理及演化规律为切入点,以分析煤炭开采对土壤物理、化学和生物学性质的影响为主线,探讨西北干旱半干旱区煤炭井工开采对土壤肥力质量的影响机制(图2),以期为采煤沉陷地的复垦和土壤质量的恢复提供科学依据。

图2 煤炭地下开采对土壤肥力质量的影响机制Fig.2 The mechanism of underground coal mining on soil fertility quality

1 采煤沉陷对土壤质地、容重和孔隙度的影响

土壤是由液相、固相和气相之间相互联系和作用组成的具有特定功能的有机整体。煤炭井工开采诱发土体沉陷和地裂缝,导致土壤结构破坏、质地变差、土壤疏松、保水能力下降、养分流失、土壤肥力质量降低。土壤质地影响土壤水分和养分的储量与供应能力,还左右土壤中气体交换、热量平衡、微生物活动及根系的延伸等,是评价土壤生态系统和土壤生产力的重要参数[18-20]。采煤沉陷导致土壤黏粒含量、容重、密度以及孔隙度等物理性质发生变化,土壤肥力质量降低。何金军等[21]研究表明煤炭开采导致黄土丘陵区沉陷地土壤结构破坏,土壤中的砂粒含量显著增加,总孔隙度降低, 渗透能力增强,持水能力减弱,具有明显砂化的趋势。王琦等[22]研究采煤塌陷对半干旱风沙地貌区土壤物理性质的影响,沉陷2 a后土壤孔隙度和含水量显著高于对照区,风蚀和水蚀因素可能是造成表层土壤孔隙度变化的主要原因。王健等[23]研究显示毛乌素沙地煤矿沉陷区地表10 cm土层黏粒含量显著降低,孔隙度增加,容重降低,表明采煤沉陷改变土壤结构,导致土壤疏松、质地变差,土壤有沙化的趋势。

风沙区采煤沉陷地裂缝具有闭合自修复的能力,土壤的物理性质随着塌陷年限的增加而改善,并且有逐步稳定的趋势。魏婷婷等[24]对比开采当年和沉陷1 a后沉陷区土壤的孔隙度和容重的变化,结果表明开采当年沉陷区的土壤容重未发生显著变化,但孔隙度显著高于对照区;沉陷1 a后土壤容重显著减小,孔隙度显著增加,表明开采沉陷1 a后土壤质量逐渐变差。杜华栋等[25]报道覆沙矿区采煤塌陷1~2 a内土壤的容重、硬度和黏粒含量显著低于对照区,孔隙度和沙粒含量显著高于对照区;沉陷5 a后硬度、孔隙度和容重逐渐趋于对照水平;沉陷10 a时土壤孔隙度基本恢复,表明采煤塌陷初期土壤质量有退化的趋势;而在沉陷5 a后土壤物理性质在自然条件下可以逐步恢复。刘哲荣等[26]对神东矿区不同采煤沉陷地的研究表明沉陷对沙地土壤质地和容重有显著影响,沉陷区土壤砂粒含量显著大于对照区,黏粒含量显著小于对照区;随沉陷年限增加,土壤容重呈由大到小的变化,土质结构逐渐变得疏松,并趋于稳定;另外,煤炭开采对土壤质量的总体影响程度为沉陷1 a>沉陷12 a>沉陷16 a,表明随着塌陷年限的增加土壤质量有逐渐提高的趋势,但是沉陷16 a后其依然没有恢复到对照区水平。以上西北干旱与半干旱区研究表明煤炭井工开采导致采煤沉陷的发生,地表形变导致的地裂缝使得土壤裂隙发育、沙粒增加、容重降低、孔隙度增加、土壤趋于沙化。

2 采煤沉陷对土壤水分的影响

土壤水是土壤生态系统中动物、植物根系和微生物吸收水分的直接来源,与地表水、地下水及大气水紧密相关。土壤水的来源主要是地下水和大气降水,矿井疏干水的排放导致地下水位下降,采煤沉陷地形成的裂缝使得地表水垂直渗漏能力增加,导致其保水能力显著降低。沉陷裂缝引起土壤颗粒粗化,土壤持水能力下降[27-29]。干旱半干旱地区风沙区沉陷土壤具有裂缝数量多和裂缝宽度大的特点,直接或间接地增大了土壤与空气的接触面积,加速土壤水分蒸发和入渗作用,导致土壤水分流失严重[30]。

许多学者研究了西北干旱半干旱区煤炭开采对土壤水分的影响。例如赵红梅等[31]对半干旱地区神东矿区采煤塌陷区土壤水空间分布及动态变化特征进行研究,发现采煤塌陷造成塌陷区土壤层位在垂向上倒置、重组, 使沉陷区土壤含水量显著降低。杜国强等[32]研究表明神东矿区土壤平均含水率随距地裂缝距离的增加而增大,地裂缝降低裂缝及其周边土体含水量。台晓丽等[33]分析神东矿区某工作面采煤沉陷2 a内的沉陷盆地区、边缘区和对照区等不同土壤深度含水量的变化,发现采煤沉陷对土壤水分的影响具有明显的分区分层特征,其中盆底区土壤含水量在10~130 cm减小,130~200 cm增加;边缘区含水量在2 m深度内均减小,说明裂缝多的边缘区对土壤水分影响较大,水分渗漏流失严重。程林森等[34]采用剖面水分速测仪分析半干旱区煤矿开采前后10~100 cm土壤含水量的变化,发现采煤初期(4~5 d)土壤含水量变化不明显,说明沉陷的破坏效应存在4~5 d的滞后性;下沉对土体的扰动作用导致土壤含水量出现先上升后下降现象,且地下开采对土壤水扰动程度由浅至深逐渐减弱,说明采煤沉陷对土壤表层水分影响较大。韩煜等[35]研究大柳塔煤矿沉陷区土壤水分的变化特征,发现0~60 cm土壤含水量在沉陷2 a内下降,然后逐渐升高,12 a未达到对照水平,表明土壤水分的恢复需要很长时间。毕银丽等[36]报道风沙区采煤沉陷土壤水分有向深层次运移的趋势,原因是沉陷增加水分的垂直入渗深度,表层土壤持水能力减小;另外,沉陷区土壤蒸发量显著高于对照区,致使20~40 cm深度处土壤含水量显著降低。张欣等[37]研究补连塔煤矿0~100 cm采煤塌陷土壤含水量的变化,结果表明塌陷区0~60 cm土层含水量明显降低,原因是沉陷形成的裂缝加剧土壤水分损失,土壤孔隙增多促进土壤水分垂直蒸发,同时,裂缝的发育促进土壤水分侧向蒸发。赵国平等[38]研究神东矿区补连塔煤矿采煤塌陷区0~100 cm沙质土壤水分空间变异,表明采煤塌陷2 a后,不同土层土壤水分流失严重,尤其对中层(30~70 cm)的土壤水分影响最大,而对表层(0~20 cm)和下层(80~100 cm)土壤水分影响不明显。以上结果说明,采煤塌陷对不同土层土壤的扰动作用不同,土壤含水量变化也不同,沉陷对土壤含水量的影响具有滞后性,距离裂缝越近,土壤水分损失越严重,同一工作面中沉陷边缘区土壤水分损失高于盆底区,随着塌陷年限的增加,土壤水分具有增加的趋势。

3 采煤沉陷对土壤养分的影响

土壤养分是由土壤提供植物生长所必须的营养元素,包括土壤中的碳、氮、磷和钾等元素,土壤养分主要来源于土壤中的矿物质和有机质[39]。采煤沉陷改变土壤结构,土壤水分降低,质地变差,影响土壤养分循环,导致土壤有机质及氮、磷和钾等营养元素含量降低[40-42]。

例如,韩煜等[35]研究表明神东矿区采煤塌陷前后土壤(0~60 cm)有机质含量明显下降。王琦等[22]研究表明风沙区采煤沉陷后2 a土壤有机质分解速率加快,全氮和速效氮显著低于对照区,速效磷大量流失。王双明等[43]研究表明采煤沉陷后神东矿区土壤速效氮、速效磷和速效钾含量显著降低,土壤质量退化。史沛丽等[15]对西部风沙区采煤沉陷前后土壤养分变化进行研究,发现在0~20 cm土层有机质、总氮和全碳含量在沉陷2 a显著降低,进一步证实沉陷导致土壤碳氮流失,且表土中的养分流失最为显著。周瑞平[44]研究表明神东矿区土壤氮、磷和钾等含量在水平方向上变化趋势为:沉陷区<对照区、裂缝处<无裂处,沉陷2 a<沉陷1 a;在0~100 cm垂直方向上,3种元素的含量在塌陷区随土壤深度的增加呈现先降后升的变化趋势,而在对照区则呈持续下降的趋势,表明塌陷导致土壤表层的氮、磷和钾等元素具有向底土层转移和聚集的趋势。这些研究结果均说明采煤沉陷导致土壤表层养分流失,土壤肥力降低。

土壤裂缝具有闭合和自修复的特征,沉陷土壤的养分在自然条件下随着沉陷年限的增加也具有逐步恢复的趋势。魏婷婷等[24]研究发现风沙区采煤沉陷后土壤中的总氮、速效磷、速效钾含量显著低于对照区,沉陷1 a后的裂缝区和采空区的总氮、速效磷、速效钾含量显著高于开采不足1 a的沉陷地。赵瑜等[45]对某综采工作面沉陷区土壤观察研究一年,发现有机质、总氮及速效磷随开采程度呈先降后增的趋势,与沉陷区地表裂缝的产生、稳定和闭合的规律趋势一致;开采1 a后土壤养分含量与对照区基本趋于一致,表明沉陷区土壤养分具有一定的恢复特征。刘哲荣等[26]对神东大柳塔矿区不同沉陷年限土壤进行研究,发现随着沉陷年限的增加,土壤结构趋于稳定,土壤中有机质、总氮、总磷、总钾含量随沉陷年限的增加而增大,沉陷16 a基本恢复。杜华栋等[25]对陕西覆沙矿区的采煤沉陷地进行研究,分析不同塌陷年限后土壤理化性质演变特征,发现采煤塌陷对土壤质量的影响具有延滞性的特点,地表塌陷的初期(1~2 a),土壤有机质、速效氮、速效磷和速效钾含量均有显著减小,土壤质量呈现退化的趋势;在自然恢复条件下,土壤养分在塌陷5 a后呈现出改善的趋势,但在塌陷10 a后仍未完全恢复至塌陷前水平。这些研究进一步表明,在自然条件下沉陷区土壤养分含量经历了“降低—提高—恢复”的变化过程,土壤肥力也经历了“退化期—改善期—部分恢复期”的变化阶段,土壤质量逐步提升。

4 采煤沉陷对土壤微生物和酶活性的影响

土壤微生物是土壤生态系统的重要组成部分,对土壤微环境变化的响应十分敏感,土壤微生物种群结构和数量是评价土壤质量的重要指标[46]。土壤酶主要来源于土壤中动植物残体分解、植物根系分泌以及土壤微生物的释放,对环境因素引起的变化较敏感,在一定程度上能反映土壤所处的状况[47-48]。土壤酶在土壤碳、氮和磷等养分循环和能量转化过程中起着重要作用,土壤质地、容重、孔隙度、养分和植被等因素的改变均导致土壤酶活变化。

土体沉陷和地裂缝导致土壤含水量降低,土壤细颗粒流失,养分含量降低,土壤微环境发生改变,进而影响土壤微生物种群和生物活性,致使土壤酶活性降低。王锐等[49]报道神东矿区采煤沉陷地裂缝区两侧(0~80 cm)土壤中微生物数量显著减少,土壤脲酶和蔗糖酶活性显著降低。杜涛[50]研究表明神东矿区地表沉陷和裂缝使得杨树、沙柳和油蒿的根际土壤细菌、真菌和放线菌数量显著下降,沉陷对深层土壤微生物数量的影响高于表层。于淼[51]研究表明神东矿区土壤随着煤炭开采年限的延长,植物根际土壤中微生物数量、根系侵染率、易提取球囊霉素和总球囊霉素呈上升趋势,植被和真菌多样性指数逐年递增。史沛丽等[15]研究西北风沙区采煤沉陷均匀沉陷区和非均匀沉陷区土壤微生物群落结构的变化,发现西部风沙区土壤细菌在门水平上的优势菌为:变形菌、放线菌和酸杆菌等;在属水平上的核心菌属为:假单胞菌、诺卡氏菌和节杆菌,采煤沉陷后土壤微生物的丰富度和多样性降低,微生物群落结构发生改变,随着沉陷时间延长,假单胞菌、芽单孢菌和节杆菌等菌株的相对丰度逐渐升高;采煤沉陷对土壤磷酸酶、脲酶和蔗糖酶等酶活性影响显著,尤其是20 cm地表土壤;此外,沉陷区土壤酶活性在自然条件下可以逐步提升。这些结果表明采煤沉陷扰动了土壤结构,导致微生物种群结构发生变化,土壤微生物的数量减少,土壤酶活性降低。目前,煤炭开采对西北干旱半干旱区土壤水分和养分的影响研究较多,对土壤酶活性和微生物种群结构的研究较少,煤炭开采对土壤微生物活性的影响规律有待于进一步研究。

5 展望

综上所述,煤炭开采对西北干旱半干旱区土壤肥力影响的机制主要是:煤炭开采诱发地质结构破坏和地表形变,导致土地沉陷和地裂缝产生,土壤水分渗漏和蒸发量加大,黏粒含量降低,孔隙度增大,养分流失,土壤颗粒粗化,进而改变土壤的微环境,扰动微生物种群结构,致使土壤酶活性降低,土壤养分循环受影响,最终导致土壤肥力质量降低。风沙区采煤沉陷地裂缝具有一定的闭合自修复能力,土壤质量呈现“退化—改善—缓慢恢复”的变化过程,但若不加人为干预,土壤质量在煤炭开采10~15 a后也难以恢复到区域土壤水平。

目前,矿区在采煤过程中对地裂缝已采取及时充填和碾压等修复措施,一方面是为了阻止空气沿裂缝进入井下,防止瓦斯爆炸的发生;另一方面是为了减少土壤水分和养分的流失,降低煤炭开采对土壤质量的影响。同时,企业响应国家水土保持的政策,对采煤沉陷地进行植被恢复,植树造林,灌丛草地面积不断扩大,起到了防风固沙的作用,遏制了土壤的退化和荒漠化进程[52-53]。西北干旱半干旱地区是生态脆弱区,土壤生态系统的恢复是一个缓慢的过程,且沉陷地土壤在煤炭开采数年后依然呈现出“跑水、跑土和跑肥”的特征。针对西北干旱半干旱区煤炭井工开采对土壤肥力质量影响研究,提出以下几点研究建议。

1)采煤沉陷区的地表形变是造成土壤质量降低的主要原因,煤炭开采工作面中心、两侧巷道以及开切眼等位置造成的地表形变不同,不同的煤炭埋深不同,地表形变产生的沉陷和裂缝数量和类型也不同,应针对不同的地表形变类型,结合地下探测和遥感监测等技术,加强采煤沉陷地表形变的时空变化规律及其对土壤物理、化学和生物学性质的影响研究,特别是加强地表形变对土壤微生物种群结构和生物活性影响的研究,为矿区沉陷地土壤修复技术的开发提供理论指导。

2)西北干旱半干旱区气候干旱少雨,井工开采导致地下水位下降,地表水蒸发量加大,从而加剧土壤水分亏缺程度。另外,煤炭开采具有持续时间长、影响范围大和反复持续扰动的特点,所以,在研究煤炭开采对土壤的影响过程中,既要从小到裂缝和开采工作面尺度研究,又要大到矿区和区域尺度研究,结合区域的气象、水文和地质环境等因素进行全方位研究,探索煤炭开采对土壤结构破坏的累积效应,分析采煤沉陷对土壤微生物种群和酶活性的影响机制,揭示煤炭开采对土壤质量演变的时空变化规律,为矿区土壤质量的恢复和土地复垦提供指导。

3)煤炭地下开采导致的塌陷坑和地裂缝多数分布在工作面的边缘,对土壤结构的破坏更为严重,且长期影响土壤的水分和养分循环,土壤质量难以自然恢复。所以,必须采取回填裂缝和土地整理等措施修复土体结构,改善土壤结构,提高其保水保肥能力,降低采煤沉陷对土壤质量的影响。在此基础上,一方面应当充分发挥自然力作用,通过围封植被自然繁衍,使退化的土壤生态系统得以逐步恢复;另一方面,利用植物修复技术进行植被恢复,提高土壤肥力。所以,今后应该加强不同的生态修复过程对土壤肥力恢复的效果研究。此外,在土壤修复和植被重建方面,应结合区域生态环境特点,根据采煤产生的地表形变机制,研究开发采煤沉陷地植被重建与保育技术,加快采煤沉陷土壤植被重建和生态恢复进程,为矿区可持续发展提供技术支持。