《骆驼祥子》译本封面的多模态符际翻译研究

吴 平

(北京语言大学 英语学院, 北京 100083)

当今世界已经进入了“读图时代”,语言符号和非语言符号正在各种领域发生越来越频繁的符际对话,其中就包括翻译领域。跨越不同符号系统实现意义的转换,在很大程度上有别于传统的跨语言翻译,这种跨越不同符号系统的翻译实践被称为“符际翻译”。符际翻译的基础是各种符号系统在构建意义和文化方面的相似性[1]。虽然符际翻译的目标是保证意义相似,但由于不同的符号系统在构建意义方面具有不同的潜力和局限[2]31,如何在不同符号系统间进行符号意义的匹配便成了符际翻译的关键。符际翻译最常见的模式之一是把语言符号翻译成图像符号。在此过程中,图像符号的选择不仅要考虑原语言符号的含义,而且还受到图像符号系统的内在限制。图像符号系统有完全不同于语言符号系统的多种表现方式,如色彩、纹理细节、凝视角度、镜头长度等等,这些超出语言符号系统的手段都可以在符际翻译过程中被用于再现经验和建构社会关系。

本研究以《骆驼祥子》译本封面的翻译设计为研究对象,试图探究在符际翻译实践中语言符号是如何被翻译成图像符号的。本研究考察了《骆驼祥子》在23种语言中的47个译本封面,从多模态角度研究封面设计在翻译传播过程中的实践模式及其所折射出的文化现象。由于所有译本封面的内容都是基于《骆驼祥子》这一特定的中文小说,本研究能大体保证翻译实践中内容输入的一致性,从而能在较大程度上避免翻译对象不同所带来的干扰变量对符际翻译结果的影响,进而有利于比较和揭示不同翻译思路的差异甚至矛盾之处。本文所采纳的理论框架来自社会符号多模态理论[2-3]。社会符号多模态理论主要考察图像符号系统在社会文化背景下的作用和功能。为了明确讨论背景,下文将首先介绍源语小说《骆驼祥子》及其译本情况以及本研究的基本思路。

一、 《骆驼祥子》及其译本简介

《骆驼祥子》最初于1936年到1937年间连载于当时颇具影响力的文学杂志《宇宙风》,1939年3月由人间书屋发行了首个单行本,被认为是老舍创作的一个里程碑。小说围绕一个名叫祥子的人力车夫的生活展开,以极其细腻的艺术手法描绘了20世纪20年代北京的社会面貌,展现了劳动阶级的追求、抵抗和堕落。主要人物祥子原本是一个坚强、勤奋、善良的年轻人,一心希望拥有自己的人力车,想通过努力成为一名自由而独立的人力车夫。祥子一次次同命运搏斗,但所有的梦想和努力都化为泡影,黑暗的社会毁灭了一个人的全部。小说以祥子为中心进行叙事,人力车的移动促进了故事的展开。人力车夫所服务的不同社会阶层使小说能够描绘形形色色的人的生活,正是通过人力车夫这一职业,老舍描绘了当时北京社会的真实情况。《骆驼祥子》也成了我国现代文学现实主义的代表作品。

《骆驼祥子》在中国一经出版就广受欢迎,之后率先被引入日本和美国。这部小说的首个译本是1944年的日译本,之后1945年美国出版了Evan King的译本。King的译本很快成为美国的畅销书,并被“月度俱乐部”推荐。King的译本尽管受众广泛,但并不忠于原著。King对情节做了大幅增删,并将故事结局改写为好莱坞大团圆风格的结局:祥子辛勤的工作得到了回报并与小福子获得了幸福的婚姻。这无疑满足了第二次世界大战后美国公众对和平与团聚的渴望。King的译本直接或间接地影响了《骆驼祥子》诸多其他海外译本,如瑞典语(1946年)、法语(1947年)、捷克语(1947年)、波兰语(1953年)、匈牙利语(1957年)、俄语(1956年),朝鲜语(1958年)、德语(1979年)等等[4]。至今《骆驼祥子》已被翻译成20余种语言,在海外得到了广泛的传播。本研究一共搜集和考察了《骆驼祥子》在23种语言中的47个译本封面,具体如下:日语(6个)、法语(5个)、朝鲜语(4个)、英语(4个)、德语(4个)、捷克语(3个)、意大利语(2个)、西班牙语(2个)、荷兰语(2个)、世界语(2个)以及瑞典语、葡萄牙语、波兰语、匈牙利语、俄语、乌克兰语、拉脱维亚语、立陶宛语、哈萨克语、阿拉伯语、泰语、越南语、希伯来语的译本各1个。

二、 多模态译本封面设计

在《骆驼祥子》海外译介的过程中出现了一个值得探讨的现象,即《骆驼祥子》译本封面设计的多元化特征。一系列各具特色的译本封面通过不同的符号组织并构建了小说的叙事,呈现出独特的内容和风格。书籍封面是一种多模态综合的产物,包括文字标题以及非文字的符号信息。设计者依据书籍的主要内容提取关键信息,并通过文字和图像等多种元素向读者传达信息。简言之,封面设计最基本的原则是选取最具代表性的符号来概括书籍内容并吸引读者的注意。封面设计可能受到作者意图、读者期望、出版策略、设计师创造力、文化传统、市场趋势(在本地和全球范围内)等多种因素的影响。

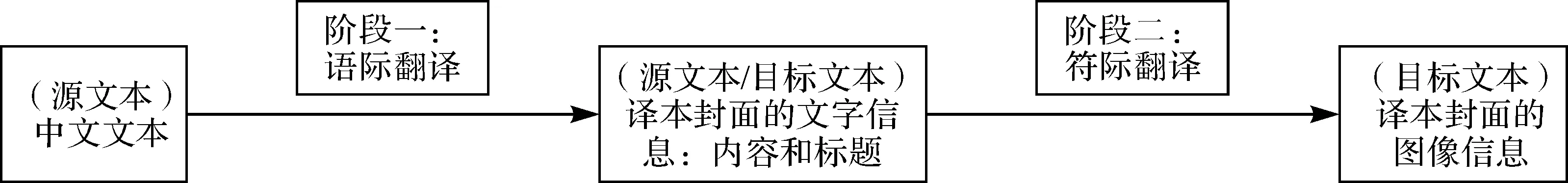

书籍封面是一种视觉概要,其设计包括两个层次的解释工作:第一层次是设计师理解书籍的主要内容并提炼其关键元素。这一层次的解释与语际翻译密切相关。第二层次是设计师将语言符号转换为视觉符号。从这个角度来看,书籍封面设计是一种从一个符号系统转换到另一个符号系统的交叉翻译。翻译活动总是发生在“符号学网”中[5],其中一些属于同一符号系统(即语际翻译),而另一些则跨越不同的符号系统(即符际翻译)。语际翻译是指一种文字符号系统与另一种文字符号系统之间的翻译,符际翻译是指文字符号系统与非文字符号系统之间的翻译。译本的封面设计一方面涉及不同文字间的转换(如书名的翻译),即语际翻译;另一方面涉及符号属性的变化(从文字符号转变为视觉符号),即符际翻译。多种符号属性构成了多个模态。译本封面设计中的翻译机制可以表示为如下模式(图1):

图1 译本封面设计中的翻译机制

书籍封面的本质是多模态的,封面设计反映了视觉模式和语言模式之间的紧密互动,其本质是使用文字及非文字的图像元素对书籍内容的意义进行多模态解释。书籍封面的设计基础是书籍内容,在此之上需要完成封面上的文字内容和各种多模态形式的交互式运作。文字内容(如书名、作者姓名)和视觉元素(如图像)的含义相互补充,使得封面上所表达的信息变得尤为重要。这种多模态设计包括三种基本意义:理念意义、人际意义、组合意义(1)Royce T., ″Visual-Verbal Intersemiotic Complementarity in The Economist Magazine,″ Thesis (Ph.D.), The University of Reading, 1999.[2-3]。理念意义主要涉及封面的图像元素、视觉连续体以及颜色的运用,人际意义主要涉及封面设计所展现的观看模式,而组合意义则包括排版设计、视觉重量运用等等。

三、 《骆驼祥子》译本封面设计的多模态分析

书籍封面设计过程包含多层次的符号转换过程,因此不可避免地需要对书籍内容进行浓缩和提取,这就涉及翻译忠实性的问题。另一方面,封面上的非文字信息还可以对书籍内容进行“弥补或重制”[6]28,与文字信息形成互补,从而彰显出独特的符号学价值。下面将在多模态理论的框架下对《骆驼祥子》47个译本的封面设计理念进行探讨,具体从理念意义、人际意义、组合意义三方面对《骆驼祥子》的译本封面做多模态的细节分析,并讨论其中呈现出来的跨文化交流问题。

(一) 理念意义

在本研究所创建的语料库中,有10个译本的封面设计具有低图像性的特征(图2)。这种类型的书籍封面往往只给出了标题、作者姓名和其他极其简洁的语言元素。低图像性的封面设计常见于学术著作,在文学著作中相对少见。这10个低图像性封面大多以单色背景为特色,突出书名、作者、译者、出版社等基本信息。这种低图像性的封面设计特征可以总结如下:(1)只有书名、作者、译者、出版社等基本信息;(2)高度留白,图像元素运用朴素;(3)类似学术著作的设计。

除了这10个低图像性的封面外,其余译本封面则包含多种元素,例如物件、人物、活动和社会环境等等,呈现出高图像性。值得注意的是,其中有5个译本封面明显表现出设计者对作品叙事和主题的误读。有3个译本封面(2个朝鲜语译本,1个日语译本)只有单一的骆驼图像(图3),这种设计思路其实是对书名的误读,因为骆驼本身不是小说着力刻画的对象,事实上“骆驼”这个词只是祥子的绰号,这种设计背后的理念局限于对书名(而非小说内容)的直接符际翻译。另外,有一个法语译本封面上出现了身穿中国满族服装、梳长辫、手持鸟站架的男性形象(图4),所展示出的是一个生活悠闲、至少具有中等社会地位的人物。这个男性形象明显偏离了小说所刻画的底层劳苦大众的悲惨人生这一中心主题。另一个意大利语译本的封面也明显有悖于小说主题,该封面描绘了一个带有感官暗示的场景(图5):一个上身半裸的男人站在光影处,凝视着坐在暗处的一个身着日本艺伎服装、头戴金钗的女人。这个封面似乎是想表现书中祥子和虎妞的关系,但这对主角的男女关系并非小说所关心的焦点,设计者似乎还是想通过封面满足那些对东方世界男女关系好奇的西方读者的猎奇心态。更为荒谬的是,设计者并不了解中日女性服装的区别,错误地把日本女性的服饰放在虎妞的形象上,这表明该封面设计者对东亚文化的理解还停留在极为粗糙和混沌的印象层面。

图2 低图像性译本封面代表(由左至右:捷克语译本、意大利语译本、法语译本、日语译本)

图3 误读的译本封面(由左至右:朝鲜语译本、朝鲜语译本、日语译本)

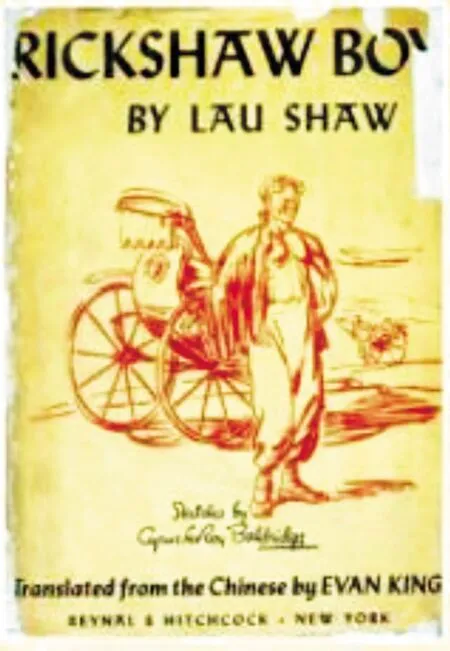

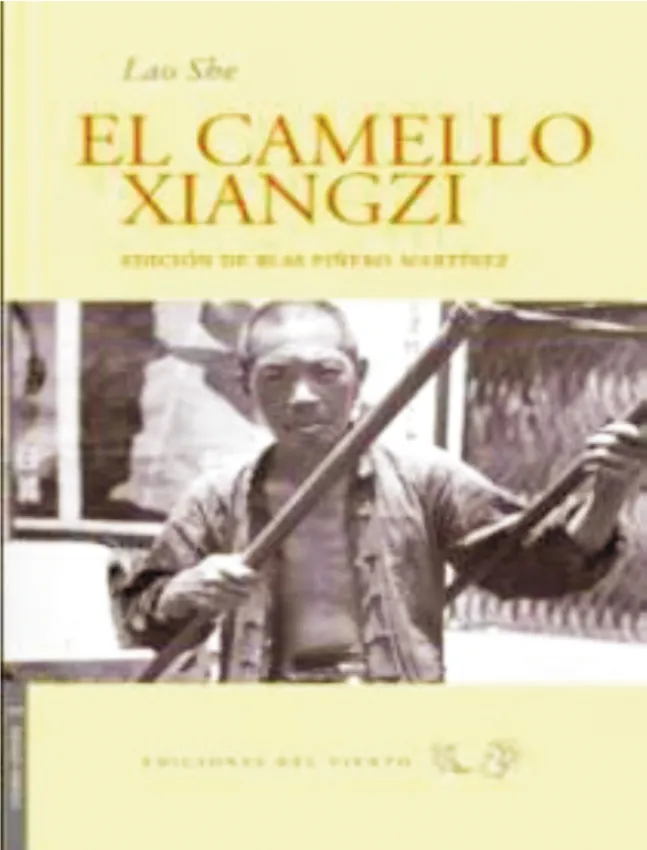

尽管有少数封面出现了明显的内容误读,但大多数封面还是准确地把握了小说的主旨,基本都致力于通过图像符号视觉化小说中人力车夫祥子与其生产工具人力车之间的关系,其中有23个译本封面都或多或少表现了人力车夫、车夫的工作服、人力车的形象。然而,从人物形象的细节考虑,封面设计者还是体现出了两类截然不同的解读。其中有15个译本封面描绘了健硕的祥子形象:挺直的背部、强壮的胸部和手臂上的肌肉,伴随奔跑的行为。例如King的英语译本封面(图6)就描绘了一个直立在人力车前的车夫:他双手叉腰,脸上带着微笑,神态自信而乐观。这与小说开头18岁的祥子形象一致:祥子胸肌挺括,肩膀宽阔,具有乡下男孩强健的体魄和忠厚诚实的性格。另一方面,有2个译本封面(图7、图8)描绘了瘦弱困苦的祥子形象:身体虚弱,营养不良,精神萎靡,眼睛呆滞,背部拱起,伴随着吃力地拉车或睡觉等行为。这里设计者的意图显然是在刻画小说结尾祥子的形象,即瘦弱、肮脏的人力车夫。这种对人物不同时期形象的选取折射出封面设计者对小说主旨的不同定位:前种设计更偏向于把小说定位为个人主义的青年人的奋斗史,而后者则更偏向一种揭露社会黑暗面的现实主义批判视角。

图6 英语译本封面

图7 荷兰语译本封面

图8 西班牙语译本封面

作为跨文化交流的实践,另一些译本封面还采用了独特的图像元素试图展现源文化即中国文化,比如有6个译本封面上出现了戴尖头斗笠的人力车夫。然而事实上,尖头斗笠只在中国南方地区以及部分东南亚国家流行,日常的北京车夫是绝不可能戴着尖头斗笠的。尖头斗笠虽然展现了设计师使用文化符号的努力,但却反映出西方设计者对20世纪20年代中华民族性格和民族气质的偏见与刻板印象[7]14。

除了直观的图像元素,图像本身的类型和颜色也会影响到封面所传达的理念意义。Royce认为不同类型的图像组成了从低模态到高模态的视觉连续体(2)Royce T., ″Visual-Verbal Intersemiotic Complementarity in The Economist Magazine,″ Thesis (Ph.D.), The University of Reading, 1999, p.195.。实物照片能够在很大程度上客观还原被展现对象的特征,因此具有高模态。与此相反,草图、简笔画和速写这类偏重线条的图像更多受到画图者主观想法的影响,因此被认为具有低模态。Royce的理论可以被概括成一个视觉连续体:线条速写→草图简笔画→草图→黑白照片→彩色照片→高保真照片。

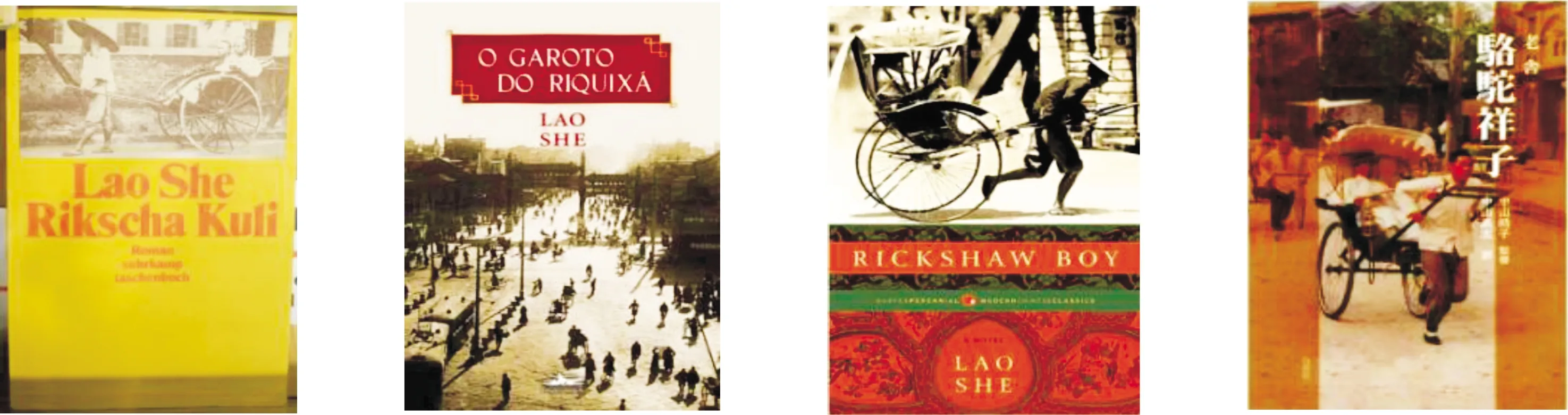

《骆驼祥子》译本的封面设计差异也展现出模态连续体特征。有6个译本封面使用了照片(图9),其中一张为彩色照片(较高模态),其余为黑白照片(中等模态)。彩色照片取自小说改编的中国电影,黑白照片是人力车夫的真实照片,在这些照片中,设计者所突出的都是人力车夫这一职业。其余的封面大多呈现的都是较低模态的绘画,繁简程度不一(图10)。

除了图像造型细节的保真度之外,颜色也会影响模态高低。这是因为颜色也是文化意蕴的承载者,颜色可以作为文字翻译的补充,为翻译增添更多的社会文化意义。红色和黄色作为中国文化的象征,被4个译本作为封面主体颜色(图11)。

图9 高模态封面(由左至右:德语译本、葡萄牙语译本、英语译本、日语译本)

图10 低模态封面(由左至右:朝鲜语译本、希伯来语译本、立陶宛语译本、世界语译本)

图11 颜色运用(由左至右:德语译本、乌克兰语译本、俄语译本、波兰语译本)

封面所展示的人物信息透露出设计者对小说主旨的定义。总体来说,大部分的封面设计还是通过表现小说主人公的形象及其职业特点正确传达了小说的内容信息,但仍有部分封面存在刻板印象甚至误读的问题。

(二) 人际意义

封面设计中的人际意义的本质即利用图像和文字与观看者建立社会关系。设计者试图通过封面提供关于小说内容的信息,通常为叙述性的场景描绘。这种信息的提供构筑了设计者和观看者间的人际互动关系。以下探讨《骆驼祥子》译本封面上的人物形象与封面观看者的人际关系。

人际意义的产生所依赖的重要手段之一就是视觉模式的构建。强调人力车夫具有异国文化的“他者”身份,就是设计者有意在封面观看者与封面人物间制造人际互动。设计者通过所谓的“图像行为”(比如封面观看者对图像的凝视)来吸引观看者[2]118。在47个译本封面中,有超过一半的封面(25个)包含人力车夫,其中有24个封面上的图像是以客观的叙事性手法交代了车夫的职业信息。设计者将人力车夫的侧面呈现给观看者(如图9中的德语和英语译本),但也有封面以人力车夫的正面特写为主(见图8),人力车夫通过直视镜头被呈现给观看者,透露出“邀请观看者上车”的情态,似乎要求观看者接受其拉车服务。侧面呈现人力车夫的场景暗示观看者在人际互动中的低参与性,因为此时观看者只是作为一个观察者观看一个客观场景。正面呈现人力车夫的场景则暗示观看者在人际互动中的高参与性,因为此时观看者是作为一个主动方参与了场景的构建。

除了有侧面与正面呈现的差异外,各类封面还在取景远近方面产生了一系列不同的设计方案。就视觉距离而言,在25个包括人力车夫图像的封面中,有2个封面只给了腰部以上的半身像(如图8),其余封面都是车夫的全身像。半身像可以拉近观看者与车夫的距离,从而有利于二者间建立友好的人际关系。全身像则有意拉远观看者与车夫的距离,方便客观全面地表现车夫拉车的活动,也使得观看者与车夫间的人际关系较为疏远。大多数封面选择全身像体现出设计者希望区别人力车夫的世界与观看者所在的真实世界,这种设计正是“距离化”策略:拉开观看者与车夫的距离,使得观看者成为单纯的“观察员”,并把车夫构建为“他者”。

此外,观看者与封面人物的权力关系还通过选取俯视或仰视视角得以明确。仰视视角通常用来刻画英雄人物,因为仰视视角能放大人物的外形特征,传递出优越性和歌颂的感觉;而俯视视角则常用来刻画小人物,因为俯视视角会缩小人物的外形特征,通过将人物高度压近地面来削弱人物的存在感,传递出宿命论的感觉[2]140。在25个包含人力车夫的译本封面中,超过一半的封面(13个)使用俯视模式,设计者给予观看者居高临下的视角,这种模式暗示了被展示者车夫与观看者之间不平等的社会关系。这种不平等实际上反映了20世纪20年代北京车夫低下的社会地位。哈萨克语译本封面就是这种不平等关系的典型体现(图12):封面不仅描绘了车夫,而且还着力刻画了车夫在地面上的影子。影子的形状类似骆驼,一方面与原书名中“骆驼”一词相呼应,另一方面也建立起人力车夫与役使动物(牛、马、驴等)之间的象征性联系。虽然拉人力车在当时被认为是缺乏谋生技能的贫困农民迁移到大城市后的理想职业,但它仍被认为是一种非体面甚至是低劣的工作,不仅因为拉车非常辛苦,而且因为它潜在地建立了拉车者和役使动物之间的隐喻联系。

图12 哈萨克语译本封面

(三) 组合意义

考虑到多模态文本和视觉感官间的关系,多模态封面设计的构图需遵循排版理论。“印刷的艺术或风格需要与视觉设计相整合……字体的选择、文字与图形的结合既要捕捉观看者的注意力,又要取悦他们的眼睛。这印证了那句老话:重要的不仅是你说了什么,还在于你是怎么说的。”[8]236书籍封面的文字通常包括书籍标题、作者和译者姓名以及出版商名称。书籍封面也是一种独立的交流方式[2]142,合理的封面构图有助于传达信息价值,突显书籍内容和叙述主题。封面设计中所包含的翻译过程并不总是导致信息的丢失,也能在不同方面创造新的意义。元素在封面上各个区域的相对位置,即左或右,顶部或底部,以及中心或边缘,在多模态话语分析中被称为信息价值。在大多数西方文化中,阅读路径往往为从左到右,因此放置在左侧区域的元素被认为是旧的或给定的信息,而右侧的元素是新信息。此外,就顶部和底部对立而言,放置在页面上部的元素往往更抽象化、泛化,而下部的元素则更具体和“贴近实际”[2]187。在东亚文化中,中心区域的元素通常比边缘区域的元素更显著,信息价值更高。

虽然某些信息价值的高低判断依据文化环境而有所不同,但在视觉设计中仍存在一些跨文化的普遍信息价值观。在本文所研究的47个译本封面中,33个封面(包括日本、朝鲜、泰国等亚洲国家的译本)将书名和作者姓名放置在顶部(更泛化、更抽象的文字概念),而将人力车夫、人力车和其他图像(更“贴近实际”的具体形象)放在底部。这反映出西方文化的信息价值观在全球出版界的主导地位。

在视觉显著性方面,视觉重量[2]202是设计者非常重视的一个因素。它是指较大的元素倾向于呈现较大的视觉重量,比尺寸小的元素更易引起注意。书籍封面通常会强调标题,以突出每本书的个体身份;或者会凸显作者的名字,以表明作者的重要性。在47个译本封面中,共有36个封面使用较大字体或粗体来标明书名和作者,这一情况也反映出书名和作者往往在译本封面设计中具有较大的视觉重量(图13)。

总而言之,利用各种手段对封面元素进行合理组合,能使封面更具吸引力,实现书籍封面的营销功能,同时也能使封面作为书籍内容的视觉概要来吸引潜在买家的注意力。

图13 组合意义示例(从左到右:英语译本、法语译本、西班牙语译本、泰语译本)

四、 结 论

本文在广泛搜集47个《骆驼祥子》译本封面的基础上,根据多模态理论中理念意义、人际意义、组合意义的三个概念,分析了这些封面设计在翻译传播过程中的实践模式及其所折射出的文化现象。在理念意义方面,这些译本封面设计可以分为低图像性与高图像性两大类,同时也呈现出一系列视觉连续体的特征。在人际意义方面,这些封面包含了多类观看模式。在组合意义方面,这些封面的设计者通过排版设计及视觉重量传达了特定的信息价值。书籍封面的设计需要综合考虑文字、图片和视觉模式之间的相互作用。封面的构思设计不仅关乎形式美学,还涉及与观看者的社会关系构建。封面设计将有意义的元素整理成连贯的文本,并且遵循特定的模式结构,创造新的意义。通过从多模态角度分析《骆驼祥子》译本封面,本文发现,虽然《骆驼祥子》在外译过程中仍然存在一定程度的误读情况,但从总体上看,其外译传播还是客观地传达了小说现实主义的关照。本文的多模态研究模式可为今后中国小说的外译传播提供一定的参考和借鉴。