《宝晋斋法帖》的集成与米芾“崇王”缘由

⊙ 马洁

宋刻宋拓丛帖传世中能够保存下来的刻帖,故当珍贵。除《淳化阁帖》及其传刻系统诸种外,《宝晋斋法帖》无疑是能为我们研究帖学提供一定史料价值、文献价值以及艺术价值的宋代丛帖。

现存《宝晋斋法帖》为南宋晚期曹之格复刻本,共十卷。第一至第五卷,除谢安《八月五日帖》外,均为王羲之书;第六、七卷,均为王献之书;第八卷,为王凝之、王徽之、王操之、王涣之四人书;第九、十卷,为米芾书。此卷虽略有残缺,但却是目前唯一可见较完整的一卷,共收集法帖151幅(有18帖为重复所刻),其中有米芾题字、题识、题赞4条,米友仁题跋11条,杨凝式等题记4段,曹彦约、曹士冕、陈畸、薛绍彭、王明清、单炜、张杓、张棱等宋人题跋14条。元代为赵孟頫所藏,明代辗转庋藏于收藏家顾从义、吴廷、吴士谔处,清代又为涂呈书、陈君家收藏,现藏于上海图书馆,保存有明代冯梦桢、吴时宰、许志古及清代王澍、穆杨阿率等人题识。[1]因所见作品存在伪迹,故其题跋、评价等信息可能对后世研究产生误解。故对《宝晋斋法帖》的收集和版本形成的过程,据现有史料进行梳理并在此基础上分析米芾“崇王”缘由,具有重要的参考价值及启示作用。

《宝晋斋法帖》前身的收集——“王谢三帖”

米芾痴迷书画收藏,嗜晋韵倡复古,故藏字画尤以魏晋作品居多。米芾主要通过购买、临摹、他人赠送以及字画收藏等途径收集书作。米芾于《箧中帖》所记,购得怀素书作;[2]若无法得原帖,便用自己摹本骗取真迹;此外,米芾常帮友人进行书画鉴定或题字,其友人便以书画相送,如薛绍彭送其王羲之《丙舍帖》;[3]若遇佳作,米芾可谓“不择手段”,曾为得谢安《八月五日帖》欲以跳江威胁。[4]米芾集帖之广泛,临书之繁多,笔法之精妙,促使他取得更高的艺术成就。在此,为探究《宝晋斋法帖》对米芾研究“二王”意义所在,笔者对米芾收集“王谢三帖”的方式、历程及其中存在的问题进行分析。

一、王羲之《王略帖》

米芾于崇宁二年(1103)春得王羲之《王略帖》。据《书史》所记,当时王羲之的《王略帖》在苏之纯家,苏之纯作古后,其家人对《王略帖》进行估价,许久后答应卖给米芾,然米芾时在西京未归,被赵仲爰强行购得,苏家和赵仲爰约定,米芾回来后出得相应价格,便把该帖给米芾。于是,米芾典押自己衣服,加价从赵仲爰手中买回。待米芾取回时,作品已非原样,被赵仲爰的技术平庸的工匠装裱剪坏,古时跋尾变得参差不齐,米芾便亲自动手恢复,[5]且写了《王略帖跋》《王略帖跋赞》。而在另一记载中,《王略帖》的收集过程更加曲折离奇。岳珂于《宝真斋法书赞》中提及,据叶梦得记,米芾于蔡攸的舟中见《王略帖》,以自家所藏字画交换,不得则欲跳江,蔡攸无奈相送。[6]据曹宝麟考证,此处蔡攸应为蔡京,而以跳江为胁迫的真实性,须对《石林燕语》进行考证,其原因有二。

其一,叶梦得在《石林燕语》自序中提及其具有一定的娱乐性。[7]在叶梦得笔记中存在许多错误、遗漏之处,汪应辰《石林燕语辨》、宇文绍奕《石林燕语考异》、李心传《旧闻证误》均对《石林燕语》进行了驳正。据夏东锋《叶梦得笔记考证》,此为叶梦得随手所书而非刻意著作,内部无严密体系,先后无序,各条互不相关,内容庞杂不专主一。[8]叶梦得笔记与史实不符,为后人阅读和引用带来诸多不便。叶梦得所作《石林燕语》最初目的为闲来无事纵谈娱乐。其二,在叶梦得笔记中,除有些记载在刊刻、流传过程中出现问题,及因叶梦得创作的随意性之外,还存在刻意回避而导致错误的可能。[9]由此,笔者推论,米芾为获王羲之《王略帖》欲以死要挟,具有一定的娱乐效果,并不完全属实,加之《石林燕语》较其他史学家的相关著作以及同时期史料而言,可信度较低。由于材料记载的混杂和记忆混淆,导致叶梦得错将米芾于蔡京处欲跳水自尽得谢安《八月五日帖》,记为米芾用此手段得到王羲之的《王略帖》。此记述与米芾《书史》自述有较大出入,该史料记载具有争议。故叶梦得所记米芾以死要挟蔡攸一事存有诸多疑点,因史料的权威性仍待考定而无法做出准确判断。

二、谢安《八月五日帖》

米芾于徽宗建中靖国元年(1101)二月十日蔡京处得谢安《八月五日帖》。元祐二年(1087)米氏于检校太师李玮府邸见谢安《八月五日帖》,[10]他用“当时倾笈换不得,归来呕血目生花”形容当时懊恨心情。后米芾于蔡京舟中欲跳水得之,通过非常手段获得了自己心爱已久的谢安《八月五日帖》,并作《跋谢安书》。

三、王献之《十二月割帖》

米芾于元丰七年(1084)苏舜钦幼子苏激处得王献之《十二月割帖》,这是米芾通过书画、宝玩与苏舜钦子苏激交换而来,且对其评价极高,称其为“天下子敬第一帖”。据记载,王献之的《十二月割帖》原与王羲之的《快雪时晴帖》连在一起,且同属苏易简家物,该帖原被名守一的僧人收藏,其家人遵从苏易简遗命以朝廷官服交换而来,后米芾以自己所藏字画和宝玩交换,[11]皆为米芾对书作痴迷的体现。

三代《宝晋斋法帖》的形成过程

一、米芾集刻第一版《宝晋斋法帖》

米芾《书史》提及,因获谢安一帖,右军二帖,子敬一帖及顾恺之、戴逵两画而命其所居为“宝晋斋”。[12]按时间考,米芾于徽宗建中靖国元年(1101)得谢安《八月五日帖》,于元祐四年(1089)大相国寺僧清道得王羲之《尚书帖》,于元祐九年又绍圣元年(1094)九月十一日李玮后人处得王羲之《黄素黄庭经》,得王献之《十二月割帖》于元丰七年(1084),及家中收藏顾恺之、戴逵画,即因他收藏晋四帖两画,故命其所居为“宝晋斋”。再有曹宝麟在《米芾年表》中提及“二月十日得谢安《八月五日帖》于蔡京处,始命所居为‘宝晋斋’”。[13]赵宏注解的米芾《书史》,[14]阿涛、丛林的《作品考释》[15]等书作均提及米芾因得《桓公破羌帖》《八月五日帖》和《十二月割帖》而命名“宝晋斋”,以上注解存在争议。综上,通过米芾《书史》,今人曹宝麟《米芾年表》记载,笔者推定米芾得谢安《八月五日帖》后称其居为“宝晋斋”,而非赵宏、阿涛所言米芾得“王谢三帖”而命名为“宝晋斋”。

米芾于崇宁三年至五年(1104-1106)任无为军使,在任期间将自己所藏晋帖刻于石置官廨中,此为米芾集刻的第一版《宝晋斋法帖》。

二、葛祐之复刻第二版《宝晋斋法帖》

至南宋,后无为守葛祐之据米芾刻石的火前善本复刻。在岳珂时已出现两个刻本,即关于《八月五日帖》《桓公破羌帖》与《十二月割帖》的新旧刻本。其中“而后重取而镌,遗其精而得其粗也”[16]所指该是葛祐之所刻版本得粗遗精。据《中国书画全书》可知,岳珂生卒年为宋孝宗淳熙十年至宋理宗端平元年(1183-1234),而葛祐之于政和八年(1118)已登王昂榜进士第,由此可见,葛祐之年长岳珂几十年。而曹之格于南宋咸淳四年(1268)刻成《宝晋斋法帖》十卷,岳珂未见曹之格所刻的宝晋斋真本。故米芾后,曹之格前,确有葛祐之复刻三帖,但其具体摹刻过程因史料有限无从考证,但确有此本流传,即葛祐之复刻的第二版《宝晋斋法帖》。

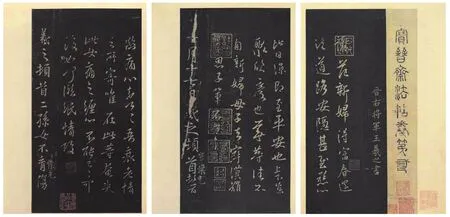

《中国法帖全集》之《宝晋斋法帖》

三、曹之格集刻第三版《宝晋斋法帖》

曹之格于南宋宝祐三年(1255)十二月,任无为通判。在任期间,曹之格唯不见《十二月割帖》,[17]遂将葛祐之重刻拓本及火前、火后拓本复加摹刻,并收自家所藏晋帖、米芾父子墨迹等多种,于咸淳五年(1269)重刻置成《宝晋斋法帖》十卷。因刻置米芾“宝晋斋”匾额于卷首,寓意纪念米芾,故名《宝晋斋法帖》,即为曹之格集刻的第三版《宝晋斋法帖》。

就第一版与第三版对比发现曹之格刻石顺序问题,笔者对郭钟浩所说的“《宝晋斋刻帖》,共十卷。为宋孝宗年间,曹之格结合米芾的《宝晋斋帖》以此帖为基础,又增刻收录王羲之《王略帖》、王献之《十二月帖》、谢安《八月五日帖》三种”存有争议。[18]据曹之格跋知,不见王献之《十二月割帖》,再张天弓《中国书法大事年表》中明确记述:“曹之格通判无为,复加摹刻,并增入家藏晋帖与米帖多种,汇为十卷。”[19]此外,于第一版中,米芾未命其名为《宝晋斋法帖》。郭钟浩所指《宝晋斋帖》是米芾所书的帖还是米芾所收藏的三个晋帖,未做详尽说明。首先,徐森玉在《宝晋斋帖考》提及:“《宝晋斋帖》是曹之格在南宋末咸淳年间所刻。”[20]与其所指“米芾所刻的《宝晋斋帖》,仅为王羲之《王略帖》、谢安《八月五日帖》及王献之《十二月帖》三种而已”不符[21]其次,水赉佑提及:“这《宝晋三帖》就是米芾所刻最初的《宝晋斋法帖》。”[22]自此米芾所刻三帖又命名为《宝晋三帖》。故郭钟浩所言存在不可回避的讹误,应以曹之格在“王谢三帖”基础上加之家藏晋帖与米芾书迹刻成最终版本的《宝晋斋法帖》为准。

此外,对曹之格是否收入米芾所刻或葛祐之重刻原石的问题存有争议。议论此题,首先要解决曹之格是否见过米芾原刻的问题。在曹之格跋语中尚未提及,仅寻得米芾曾刻三帖的记载。因此,在一定程度上曹之格存在没有见过米芾所刻原石的可能性,也没有见过米芾刻石拓本的可能性。其次,曹之格是否参考葛祐之重刻原石的问题仍待考证。水赉佑认为曹之格见过葛祐之重刻残石,[23]而唐兰在《宝晋斋法帖读后记》则认为,曹之格并没有收入过米芾和葛祐之的刻石。[24]笔者认为按照《宝晋斋法帖》中米芾所刻晋三帖与葛祐之所刻晋三帖的刊刻顺序,即使曹之格当时仅存王羲之的《王略帖》,也理应刊刻在第一卷葛祐之、米芾所刻版本之后,今所见曹之格所刻《王略帖》在第三卷中且夹杂在王羲之众多刻帖之中,并未将其单独分出。因此,笔者对唐兰关于曹之格并未收入过葛祐之所刻的原石甚至残石的观点更为认同。再者,曹之格所刻王羲之《王略帖》与米芾、葛祐之所刻《王略帖》在文字顺序上有所不同。在米芾、葛祐之所刻《王略帖》中,“书如其语,无异。故须后问”该列出现在帖中的倒数第二列,[25]而曹之格所刻的《王略帖》该句出现在帖中的正数第四列。[26]据《王略帖》释文“范生书如其语,无异。故须后问为定,今以书示君”[27]可知,曹之格所刻版本有误。这可能是曹之格所参考的刻本有误或是经过后人的拼贴导致错误。由于现原石已不在,且没有墨迹可参照,该问题目前无从定论。

最后,据曹之格题跋知,其家父留意于书学且家藏颇丰,所藏晋帖、米帖数种,再其家有摹勒条件,故在皇家推崇、“米风”成为热潮的背景下,曹之格为传承家学、保留米芾书作艺术价值的观念下,集刻成现存的《宝晋斋法帖》。因南宋以“宋四家”为代表,其取法路径主要来自碑刻、法帖拓本以及少量的真迹之中,而真迹较少,无法成为一种“字帖”。由此可推测,无论基于曹之格对米芾的喜爱,及其传承家藏晋帖与米帖的机缘巧合,还是承袭米芾书法艺术,从而复兴当时书法艺术,又宋代刻帖兴起等原因,此举在一定程度上给习书者带来了极大的好处,并促使米芾书风在南宋传播。总之,《宝晋斋法帖》的最终汇刻与当时的时代条件、审美取尚等具有密切联系。

《宝晋斋法帖》视角下米芾“崇王”缘由

据《宝晋斋法帖》的集成及所收集史料,试推论米芾“崇王”缘由,将其分为三方面:第一,米芾对“古”的追求;第二,米芾对“二王”笔法的推崇;第三,米芾将其作为“字帖”使得时人有帖可临,从而继承并发扬“二王”书风。

首先,据米芾所处时代背景知,宋太宗推崇王羲之书作与当时“趋时贵书”风气盛行,使得书法成为朝廷官员得以高升的一种手段,太宗“好古”对朝廷官员也产生一定影响,米芾时任无为军使,理应积极响应。或出于政治原因,像蔡京这样的权臣收藏字画以获得政治上的权利,上行下效,连皇上身边的侍从、宫女都有名画佳帖。当时崇尚魏晋之风盛行,米芾为了能有更好的仕途,以此刻成刻石广泛相送以博圣心,也情有可原。因米芾家境及所处环境较易观古代真迹,又因其精鉴赏,能辨真伪,促成米芾对“古”的艺术追求。从米芾自称“集古字”及其《自叙帖》中所记学书经历皆能看出米芾对“古”的推崇。故米芾除了出于自身艺术追求外,还可能受到时风影响,进而上溯“二王”。

其次,米芾评王羲之《王略帖》“笔法入神奇绝”、《稚恭帖》“天下法书第二”且“锋势郁勃挥霍,浓淡如云烟变怪多态”、《玉润帖》“想其真迹神妙”、《来戏帖》“字法清润”、《与王述书》“右军书法晚年最妙”,又于《题〈定武兰亭〉古本》中认为“此书虽向昭陵朽,刻石犹能易黄金”;据米芾《褚摹〈兰亭〉跋赞》,其更多关注于笔法,无奈《兰亭序》永埋于昭陵,摹本终究无法与真迹比拟,故无法上追王羲之笔法。米芾评王献之《十二月割帖》“如不经意”、《题子敬〈范新妇〉唐摹帖三首》“父子王家真济美”等,米芾更是欲以顾恺之《净名天女》易献之帖,[28]都说明米芾对“二王”书法的推崇与仰慕之情。因宋与魏晋时代跨度相对较小,有收藏真迹的可能,故米芾欲通过收集“二王”真迹进行研习,以满足“崇王”的个人艺术追求,也成为米芾刻《宝晋斋法帖》的促因之一。此外,米芾对王羲之的推崇不仅赞其笔法,也关乎人品,米芾认为王羲之《与王述书》“颇有尘气”,除“天真自然”外,迥出烟火尘气之格致,更是米芾评书论人之最高标准。[29]

再次,自宋开始出现学校,王羲之虽为学书取法对象之一,但依旧需要范本与教材加以研习,亦或因章惇未见锺、王书作而深感遗憾,[30]故推米芾以补似章惇学书者之憾而刻其帖。宋时“二王”书法下探至民间,苏轼等北宋书家对于刻帖和真迹之间存在差异的事实是基本认可和接受的,[31]加之宋代刻帖风气盛行,米芾可能受其影响,故由此推论为做到“人人有帖可临”,促使米芾对“二王”书作的收集,从而形成刻帖便于流传与临摹。

基于以上材料收集,笔者推论由于米芾对原作反复阅读、临摹致其损坏极大,且在墨迹作品无法复制的情况下,刻帖的出现能够实现多帖临摹的需求,故摹刻三帖。不论米芾是出于临摹方便,还是对“二王”笔法的推崇,抑或想做到人人有帖可临,无论何种目的摹刻三帖,都对书法的发展具有推动作用。

据古人一线单传观念的影响知,不管直接学习“二王”法帖,还是借取法“二王”法帖的名家上追“二王”,皆得认可且难分高下,于今亦然。《宝晋斋法帖》与其他米帖相较具有不同,即能以米芾创作书迹学习米芾本身笔法,以米芾所临“二王”书迹作为上追“二王”笔法的桥梁,以“王谢三帖”直接学习“二王”笔法。其中的题跋对于了解当时历史、鉴别真伪等问题提供了极重要的史学资料,为我们现在研究《宝晋斋法帖》形成过程及文字释读等均有莫大帮助。综上,当代通过对《宝晋斋法帖》资料的挖掘,对深入研究“二王”及米氏父子书迹,具有重要的参考价值及启示作用。

注释:

[1]水赉佑.翰墨瑰宝.帖学秘籍[N].中华读书报,2015-12-02(10).

[2]“芾箧中怀素帖如何。乃长安李氏之物。王起部、薛道祖一见。便惊云。自李归黄氏者也。芾购于任道家。”刘正成.中国书法全集·米芾[M].北京:荣宝斋出版社,2000:82.

[3]“唐人摹右军《丙舍帖》,暮年书,在吕文靖丞相家淑问处,《法书要录》载是临锺繇帖。薛绍彭摹得两本,一以见赠。”米芾著.赵宏注解.书史[M].郑州:中州古籍出版社,2013:255.

[4]曹宝麟.中国书法史·宋辽金卷[M].南京:江苏教育出版社,1999:184.

[5]“王羲之《桓公破羌帖》,有‘开元’印,唐怀充跋,笔法入神,在苏之纯家。之纯卒,其家定直,久许见归,而余使西京未还,宗室仲爰力取之。且要约曰:米归,有其直见归即还。余遂典衣以增其直取回。仲爰已使庸工装背剪损,古跋尾参差矣,痛惜!痛惜!”米芾.书史[G]//卢辅圣.中国书画全书:第1册.上海:上海书画出版社,2009:965.

[6]“如宝晋因得右军《王略帖》作《太师行》,固尝以丙辛合论得帖之月日矣。帖与砚均在所重,理固然耳。而叶《石林燕语》曰:‘米芾诙谲好奇。在真州,尝谒蔡太保攸于舟中,攸出所藏右军《王略帖》示之,芾惊叹,求以他画换易,攸意以为难。芾曰:‘公若不见从,某不复生,即投此江死矣。’因大呼,据船舷欲坠,攸遽与之。”岳珂.宝真斋法书赞[G]//卢辅圣.中国书画全书:第2册.上海:上海书画出版社,2009:294.

[7]“嵁岩之下,无与为娱,纵谈所及,多故实旧闻,或古今嘉言善行,皆少日所传于长老名流,及出入中朝身所践更者;下至田夫野老之言,与夫滑稽谐谑之辞,时以扺掌一笑。穷谷无事,偶遇书札,随辄书之。……其言先后本无伦次,不复更整齐。……抑谓初无意于言而言,则虽未免有言,以余为未尝可言也。”朱易安,傅璇琮等主编.全宋笔记[M].郑州:大象出版社,2006:5.

[8]夏东锋.叶梦得笔记考证[M].太原:山西人民出版社,2015:18.

[9]“《石林燕语》卷八第九条记载林摅唱名出错遭贬事,叶梦得的记载与他书不同,可以明显地看出他对林摅的回护。”夏东锋.叶梦得笔记考证[M].太原:山西人民出版社,2015:12.

[10]“元祐中,见晋十三帖于太师李玮家……余特爱此帖,欲博以奇玩,议十年不成。元符中,归翰长蔡公,建中靖国二月十日,以余笃好见归,余年辛卯,今太岁辛巳,大小运丙申丙辰,于辛卯月辛丑日,余生辛丑,丙申时获之,此非天耶。米芾记。”米芾.书史[G]//卢辅圣.中国书画全书:第1册.上海:上海书画出版社,2009:955.

[11]“此帖运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书,天下子敬第一帖也。元与《快雪帖》相连,苏太简家物,上有国老、才翁、子美题跋云:‘卤僧守一所藏,先令以命服得之。’子美子激,字志东,与余分藏,以书画、宝玩易之。”米芾.书史[G]//卢辅圣.中国书画全书:第1册.上海:上海书画出版社,2009:964.

[12]“余白首收晋帖,止得谢安一帖,开元、建中御府物,曾入王涯家;右军二帖,贞观御府印;子敬一帖,有褚遂良题印,又有丞相王铎家印记,及有顾恺之、戴逵画‘净名天女观音’,遂以所居命为‘宝晋斋’。”米芾.书史[G]//卢辅圣.中国书画全书:第1册.上海:上海书画出版社,2009:970.

[13]刘正成.中国书法全集·米芾[M].北京:荣宝斋出版社,2000:551.

[14]米芾著,赵宏注解.书史[M].郑州:中州古籍出版社,2013:73.

[15]刘正成.中国书法全集·王羲之王献之(二)[M].北京:荣宝斋出版社,2000:406.

[16]“八月一帖,无为宝晋之刻,则其初也。兵毁而后重取而镌,遗其精而得其粗也。”岳珂.宝真斋法书赞[G]//卢辅圣.中国书画全书:第2册.上海:上海书画出版社,2009:302.

[17]“郡有宝晋斋,元章自书扁,宜右刻充牣其中。蒐遗抉芳,独谢太保、王右军两帖,石角剥鳞裂,丽暗壁间漫不可摸索。及观前守葛祐之之跋,谓得火前善本重刻,即知火前亦仅三帖,旧石之不存者,惟王大令一帖耳。宝晋有斋,实不称名。吾家诸父,留意书学。蓄晋帖颇多,亦或间有真迹,因裒遴奇俊□□□□,以米书多终之。……咸淳戊辰夏五庐山曹之格识。”中国法帖全集编辑委员会编.中国法帖全集[M].武汉:湖北美术出版社,2002:359-362.

[18]郭钟浩.宋代刻帖研究[D].齐鲁工业大学,2015:17.

[19]张天弓.中国书法大事年表[M].上海:上海书画出版社,2012:274.

[20]徐森玉.宝晋斋帖考[J].文物,1962(12):9.

[21]同上,第11页.

[22]水赉佑.翰墨瑰宝,帖学秘籍[N].中华读书报,2015-12-02(10).

[23]“于时,曹之格把当时所能搜集到葛祐之重刻《宝晋三帖》残石及火前、火后拓本,加上曹氏家所藏的晋人法书和米芾父子手迹,或丛帖旧拓本,‘远募工航石于五老山下’,再次裒勒并增补为十卷,咸淳五年(1269)完工。这就是第三次刻石的《宝晋斋法帖》。”水赉佑.翰墨瑰宝.帖学秘籍[N].中华读书报,2015-12-02(10).

[24]“事实上,宝晋斋法帖完全是曹之格募工重刻的,根本没有收入过米芾原刻与葛祐之重刻的原石。……他搜集到两个不同的本子就刻两个,搜集到三个就刻三个。”唐兰.宝晋斋法帖读后记[J].文物,1963(03):31.

[25]中国法帖全集编辑委员会编.中国法帖全集[M].武汉:湖北美术出版社,2002:7.

[26]中国法帖全集编辑委员会编.中国法帖全集[M].武汉:湖北美术出版社,2002:81.

[27]刘正成.中国书法全集·王羲之王献之(二)[M].北京:荣宝斋出版社,2000:407.

[28]“刘瑗收碧笺王帖,上有‘勾德元图书记’‘保合’‘太和印’及题显德岁。尝爱吾家顾恺之《净名天女》,欲以画易。吾答以若有子敬帖便可易,伯玉答曰‘此犹披沙拣金’此语甚妙。”同[5],第970页.

[29]夏小双.米芾与《兰亭序》——兼论其对“二王”书法之品评与考鉴[J].中国书法,2017(08):74.

[30]转引自方波论及“吾若少年时便学书,至今必有所至。所以不学者,常立意若未见锺、王妙迹终不妄学,故不学耳。比见之,则已迟晚,故悟学皆迟”提出此观点。方波.宋元明时期“崇王”观念研究[M].海口:南方出版社,2009:138.

[31]方波.宋元明时期“崇王”观念研究[M].海口:南方出版社,2009:138.