地方高校课程考核改革的实践

李步青 李建楼

[摘要]在地方院校大众化教育背景下,随着招生规模的扩大,地方院校能够为社会培养出更多的应用型人才。地方院校由于生源质量参差不齐,传统的课程教学和考核方式已经不能够适应新时代人才培养的需求,课程教学与考核改革势在必行。文章以课程考核为切入点,针对地方院校课程考核中存在的“重结果、轻过程”“重知识、轻能力”“重简单验证、轻综合创新”等共性问题,结合地方应用型院校能源地质学课程教学改革的经验,提出更新教师和学生的考核理念、把握学生学习过程考核的三个环节、多元化考核形式、强化实践教学过程监督、加大实践教学投入和落实奖惩制度等方面的建议和措施。

[关键词]地方高校;课程考核;改革

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2020)07-0030-03

在本科教育大众化背景下,地方高校为社会培养了很多应用型人才,在一定程度上满足了地方经济社会发展的客观要求。但地方院校由于生源质量参差不齐,传统的教学方法、教学手段和考核模式难以吸引学生的注意力,这导致教学质量和教学效果难以获得有效提高。在这种情况下,除了教学理念要创新、教学内容要更新、教学方法和手段要多元化以外,在课程考核模式上也要花大力气进行改革。本文重点从课程考核这个层面出发,为充分发挥课程考核在提高教育教学质量中的作用,提出可行的解决办法。

一、地方院校课程考核中的共性问题

课程考核是对学生学习态度、掌握知识和具有能力的考核,同时也是对教师教学态度和教学能力的检验。学生学习态度的考核主要体现在学生平时成绩考核表上,例如出勤、作业、课堂笔记和参与课堂讨论的表现等;掌握知识的考核主要体现在期中和期末考试上,学生根据自己的答卷情况可以了解到自己对所学课程知识点的掌握情况;学生能力考核主要体现在PPT汇报、读书报告、调研报告、实验报告、实习实训报告和课程论文等方面,报告(或汇报)形式能够反映学生的调查能力、动手能力、思考分析和解决问题的能力、语言文字表达能力和人文修养等。教师教学态度和教学能力同样可以体现在平时成绩考核表、报告和考卷质量上。当前,地方院校课程考核中存在的共性问题如下。

(一)学生学习态度考核中存在的问题

在课堂教学过程中,部分低年级学生学习目标不明确,兴趣不足,存在逃课现象,即使教师在讲台上认真讲课,这些学生也会坐在教室的后排低头看手机、玩游戏,甚至睡觉。网上曾有教师埋怨学生不听课、怒砸学生手机或是把学生手机扔出教室的报道,甚至有教师与学生发生肢体冲突,这些做法都是不可取的,不能从根本上解决学生的学习态度问题。造成这种现象主要有两个方面的原因。一是授课对象和以往不同了,教师的教学理念没有跟着转变。以往是精英教育,不需要教师叮嘱学生学习;现在是大众化教育,有少数思想觉悟差的学生对课堂内容不感兴趣。二是个别教师教学方法和手段单调,教和学缺少交流和互动,“教师当演员,学生作观众”的状态没有根本改变。另外,部分青年教师迫于教学和科研成果考核的压力,忙于自己的事,不重视课堂教学效果。个别教师平时不重视学生出勤考核,对学生迟到、早退甚至逃课现象管理不严,平时成绩考核表上点名的次数较少。“严师出高徒”,教师对学生的学习态度一定要严格要求。

(二)理论课过程考核存在的问题

部分学生重视考核结果、轻视学习过程。这部分學生平时不努力学习,他们虽然能够正常出勤,但是课上不认真听课,课下抄袭他人作业,期末考试前要求教师划重点,依赖考前背答案。有些课程内容抽象、专业概念多、公式推导复杂,学生难以在短时间内接受,这时学生会感到学习负担重,学习兴趣低川。如果教师不重视平时考核、不加大平时的训练工作量,期末时不了解学生对知识点的掌握情况,那么考试就会出现学生大面积不及格的现象。

(三)实践课过程考核存在的问题

实践教学对于培养学生的动手能力、学习兴趣和创新能力至关重要,但一些实践课还没有完全转变到突出实践教学上来。从目前的实践教学材料来看,材料的形式虽然规范,但是实验、实习、实训报告存在比较明显的抄袭现象,难以真实反映学生实践能力的差别,这说明过程考核不严格。

(四)课程考核方式存在的问题

传统的考核方式偏重于期末集中笔试,一般经过教师出题、组卷、教研室审核试卷出题质量、试卷印刷、考务安排、阅卷、统分、教研室审核试卷批改情况、教师登录教务系统录入学生成绩、打印学生成绩统计表等多个环节。集中笔试具有简单易行,批改方便,便于检查等优点。但是集中笔试也存在很多弊端,例如印刷试卷需要消耗大量的纸张,批改试卷费时费力,批改后的试卷要经过人工复核才能归档,最后仍然难以保证统分的完全正确。另外,集中笔试偏重于考核学生对知识点的掌握程度,对学生的综合分析能力和实际应用能力的考核较少。

二、地方高校课程考核改革的措施

针对地方高校课程考核中存在的问题,采用以下多种方法和措施,可以在一定程度上解决存在的共性问题。

(一)更新考核观念

课程考核不是目的,而是提高教学质量的手段之一。学生要把课程考核看成是鞭策自己学习的动力,通过考核发现自己对所学知识的掌握情况,经过分析和总结,不断改进自己的学习方法,提高自身的专业素养。教师的教学态度和教学能力通过课程考核结果得以体现,课程考核结果同样对教师起到警示和激励作用。

(二)开课伊始要发挥课程考核的导向功能

在每个学期课程的第一次课,教师要提醒学生,明确课程的教学目标、教学内容和考核形式,把这门课程的考核办法清楚地告诉学生,对学生起到预警作用。要求学生做课堂笔记,将课堂笔记纳入考核的范围。前几次课应连续点名,了解学生的出勤情况,应及时警告违规的学生,充分发挥平时考核的导向作用。

(三)开课期间要加强过程考核,发挥课程考核的反馈功能

在课堂教学过程中,针对学习注意力不够集中的学生,教师可以适当离开讲台,走入学生中间,在保持讲授不受干扰的前提下暗示学生,这个办法基本可以解决学生上课睡觉或玩手机等问题。

教师可以引导学生积极发言、让学生表达自己的观点,师生之间可以互相提问、共同参与课堂讨论和作业评价。为了当好课堂上的“导演”,教师一方面要苦练“内功”,多研读教学内容,吃透教材,提高自己的学术水平;另一方面,也要不断研究教学方法,例如案例教学法、类比教学法等,用讲故事的方式引导学生思考,培养学生的学习兴趣,深入浅出、潜移默化地传授知识。

学生在课外学习过程中,教师应给学生提供一些好的学习方法和实践操作平台,鼓励学生积极主动地学习,大胆探索和创新。定期汇报的办法可以提高学生的语言文字表达能力,分析问题和解决问题的能力,培养学生的团队合作意识,可以避免“形式上是团队,实质上各行其是”的现象。定期汇报可以利用网络平台汇报,也可以采用PPT现场汇报,一旦发现不合理的情况,教师可以及时采取改进措施,考核时便不会再出现个别学生蒙混过关的情况。

(四)课程结束后,发挥课程考核的总结作用

教师根据课程考核结果总结教学经验和成果,为不断提高自身教学能力指明努力的方向。试卷分析表是目前常用的反映教师出题质量的方法,如果某门课程考核时学生大面積不及格,说明教师平时并不了解学生对知识点的掌握情况。试卷分析表具有一定的反馈功能,同时也有一定的局限性,使用时可以作为参考,根据它分析问题、查找原因,但不宜作为教学质量评价的标准。

(五)考核形式多元化,考核权重合理化

“平时成绩+期末考试成绩”是传统课程考核的基本形式,这种考核形式方便操作和管理。在继承的基础上,具体考核形式可以更加多元化,考核的侧重点放在平时考核或过程考核上。

针对以理论知识为主的课程,可以根据教学大纲要求,明确要掌握的知识点,编制标准化题库,可以采用上机考试对学生进行考核。上机考试时,计算机随机生成试卷,每个考生的试卷内容相同,但是出题顺序不同,相邻的考生之间没有机会对比答案,这能够保证考试的公正和透明;考试结束时,学生可以当场确认自己的成绩,考核效率大大提高。上机考试可以克服试卷批改的主观性,成绩评价更为客观公正,并且批改速度快、统分准确,非常适合地方高校期末考试。

针对理论和实践并重的课程,在考核学生对课本知识掌握程度的基础上,更要考核学生的综合应用能力。可以问题为导向或以项目为导向,考核学生解决问题或完成任务的能力。这类问题或项目没有标准答案,可由任课教师拟定参考性评价指标,提交教研组审核。

针对突出综合应用能力的课程考核,可采用专题或者典型应用案例来考核理论在实践中的应用能力。

(六)加强实践教学投入,提高实践教学质量

针对单独开设的实践课,存在学生实践教学投入不足的问题,在执行教学计划过程中一定要加强过程控制,细化考核环节,杜绝抄袭报告现象。如果以大学生创新创业项目作为支撑,应对项目的各个阶段加强监督管理;教师要积极发挥引领示范作用,这样一方面可以保护贵重仪器少受损坏,另一方面还可以提高学生的学习兴趣和效率,从而提高实践教学的质量。

(七)完善课程考核制度,激发课程考核改革动力

从国内各级行政部门管理权下放、管理重心下移的趋势来看,高校的教学管理部门也在不断下放管理权,由以往的指令性管理转变为指导性管理,积极推行教学管理改革,鼓励教师在各个层次、各个方面尝试教育教学改革。例如,大力推进课程考核改革,并给予一定的项目支持,鼓励教师努力探索,充分发挥教师在教育教学中的积极性和主导作用,发现好的经验和做法,及时予以推广应用,正在朝着“放管结合,优化服务”的方向迈进。

三、课程考核改革取得的成果案例

为了提高教学质量,宿州学院对能源地质学课程考核形式进行了改革,改革的重点是加强学习过程考核,其次是期末上机考试和笔试相结合。具体的考核方案如下。

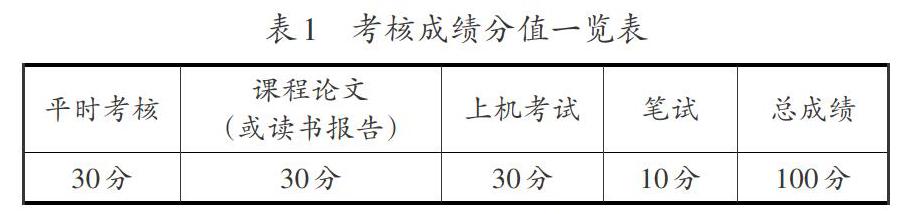

1.考核模式采用“平时考核30分+课程论文(或读书报告)30分+期末考试(上机考试+笔试)40分”的模式。

平时考核仍沿用以往的考核办法,即由“点名、作业、课堂讨论和笔记”四部分组成,其中点名权重40%,作业权重40%,课堂讨论权重10%,笔记权重10%。点名10次,其中缺课4次的学生,不得参加课程考核;完成作业量(包含实验报告)10次;课堂讨论2次;期中和期末各检查笔记记录1次。

2.课程论文(或读书报告)以能源地质学课程的某个具体研究方向为课题,开展资料搜集和阅读活动,整理和归纳所读材料,形成论文或报告。考核基本要求:文题相符,观点正确;逻辑清楚,表达流畅;形式美观,排版合理。

3.期末上机考试的试题库包括两部分,一部分是煤田地质,另一部分是石油天然气地质。上机考试前,从煤田地质部分按章节抽取50题,从石油天然气地质部分按章节抽取50题,组成题量为100题的试卷,考试时间l小时,满分为100分。

期末上机考试前,利用教师机中的“极域电子教室”软件将自编的考试系统同步复制到每台学生机;学生考试时,输入学号和课程编号即可进入系统答题;考试完成后,计算机屏幕显示成绩单,学生签字确认成绩后即可离场。教师利用教师机将学生机中的考试成绩单自动收集到教师机,最后用u盘备份。将所有学生考试成绩录入考试成绩分析表后,计算机自动给出分析结果,包括最高分、最低分、平均分、区分度和及格率等,并绘出班级学生成绩分布曲线。

期末笔试包括两个题目,分别考核煤田地质理论和石油天然气地质理论的综合应用,每题5分。笔试部分在作业本上考核,不另行安排试卷。考核项目分值分配如表1。

该课程考核的内容比往年更加广泛,形式更加灵活,题型设置更加科学,成绩评定更加客观,教学质量比往年明显提升。

四、结语

高等教育大众化已经进入了新时代,地方高校课程考核也在与时俱进地不断改革和创新。课程考核改革正在以新时代社会需求为导向,以专业人才培养目标为统领,围绕课程目标,采用多种考核形式;不仅考核学生基本理论、基本方法和基本技能,还把学生的学习态度、主动意识、责任意识、合作意识和创新意识等纳入考核范围,以考促学,促进地方高校教育教学质量的提高。