古滇青铜器中舞蹈造型的空间形态研究

王馨曼

司马迁在《史记·西南夷列传》中这样记载:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大。”说明在汉朝,“滇”的强大已载入史册。20世纪50年代中期,考古发掘了滇文化墓群中较有代表的晋宁石寨山、江川李家山、呈贡天子庙、昆明羊甫头等墓葬群,共发掘出一千多座战国至东汉初期的墓葬,出土了古滇国文物15000余件,此外尚有100余件流失海外藏于伦敦大英博物馆。①蒋志龙:《晋宁石寨山——第五次发掘报告》,北京:文物出版社,2009年版。古滇国青铜器相较于中原青铜器,有着更为浓郁的民族部落特征,其中,其舞蹈造型的发掘再次呈现出云南民族舞蹈文化的雏形。

舞蹈在古代被认为是游戏和祭祀等的重要体现。美国舞蹈理论家约翰·马丁认为早期舞蹈可以分成三类:第一类由简单的游戏、宴享和性爱舞蹈所构成;第二类由或许可以称为紧张状态的祭祀所构成;第三类则由放松状态的祭祀所构成。②[美]约翰·马丁:《舞蹈概论》,北京:文化艺术出版社,2005年版,第143页。从历史的眼光来看,古滇国时期的舞蹈同样与这三者的起源分不开。造型的空间形式建构是一种设计思维,设计学作为一门年轻的学科,可以帮助考古学及舞蹈学学者更好地理解考古对象。古滇青铜器中的舞蹈造型如果是一个符号的话,从这个符号中可以获得不同角度的认知。从认识论的角度来说,空间是抽象的与时间相对的一种物质客观存在形式,抽象形式来自具象素材的集合,若无具体人物、器物、道具、场景及精心选择等的造型研究,所谓的总体空间观便没有来由。而采用这种空间观又可以更好地理解和认识既有的舞蹈形式,这种形式正如戏剧有赖于视觉、听觉和空间等种种元素一样,其考辨和分析也也更符合古代造物的传统常识。

一、古滇青铜器中舞蹈造型研究的范畴界定

对古滇青铜器的舞蹈分类标准,较有代表的研究主要有:1.以舞蹈和音乐图像分类的标准进行分类。郭净和金重两位学者从“先秦两汉时期云南的民族舞蹈”角度对滇文化青铜器中的舞蹈图像进行分类,并借用中国古代汉族的庙堂舞蹈“文舞” “武舞”之名,作为舞蹈图像的分类标准。①郭净、金重:《先秦两汉时期云南的民族舞蹈》,《云南民族舞蹈论集》,昆明:云南人民出版社,1990年版,第20页。《音乐图像学与云南民族音乐图像研究》 (王玲,2009)将音乐图像学的分类方法用来划分古滇国青铜器舞蹈。 《古滇国青铜器舞蹈图像研究》(彭小希,2010)对舞蹈图像进行系统的收集,结合古滇国的政治、经济与宗教各方面展开论述。2.以我国古代少数民族民间舞蹈与宗教舞蹈相结合的标准来分类。《云南民族舞蹈史》 (石裕祖,2006)将古滇青铜器的舞蹈分为“民族乐舞”和“宗教祭祀乐舞”两类。《云南艺术史》(李昆声,2006)将古滇青铜的舞蹈分为“庙堂乐舞蹈”和“民族自创舞蹈”两类。《古滇艺术新探索》 (顾峰,1992)分别对滇文化的 “铜制乐器”与图像中的 “狩猎舞” “祭祀舞” “巫舞”以及“乐舞”进行了分析,并提出 “这批乐舞是古滇族在奴隶制时代的生活反映和祭祀写实”的看法。《滇人青铜器巫舞图像析论》(张瑛华,1989)从宗教的视角将石寨山出土的“八人乐舞铜扣饰” “四人乐舞铜饰物”“四人铜舞佣”和铜鼓上的“龙舟竞渡”羽人船纹分别划为娱神乐舞、傩觋乐舞、祭祖乐舞、祈神乐舞四类。3.艺术考古学背景下以舞蹈器物形态的标准来分类。《南方古代民族乐舞名谓选释》 (杨德鋆,1990)用文物记录的方法对“铜鼓舞”“舞盘”“舞干”进行了分类。《滇国与滇文化》(张增琪,1997)将古滇舞蹈按 “徒手舞”与“器具舞”两个类型来划分。《云南青铜乐器及其滇人的乐舞意趣》 (詹七一、吴晓梅,2008)《滇国及其境内外的民族》 (尤中,1999)则从乐器的角度对古滇青铜器舞蹈进行精细划分。

从已有的研究成果来看,以舞蹈和音乐图像的标准来分类的大多是对图像的内容和功能进行研究阐述的。以我国古代少数民族民间舞蹈与宗教舞蹈相结合的标准来分类的大多是偏向于民族民间舞蹈学和音乐学的研究。以艺术考古学背景下舞蹈器物形态的标准来分类的更接近舞蹈造型形态的研究。因此,本选题的分类标准参照舞蹈器物形态的标准结合造型空间原则来分类,原因主要有以下两个方面:其一,器物的形态研究属于设计学,而设计学的研究更为接近功能和审美的本体。其二,由于该选题属于交叉性学科,涉及舞蹈图像学、美术考古学、设计学、符号学及民族学等学科,从已有研究学者的学术背景来看,以出身于舞蹈学及民族学的学者较多,设计学及美术学的研究学者较少,而设计学及美术学出身的研究又大多停留在纹饰特征的表象研究上。因此,微观、系统及不同角度的舞蹈设计分析,尤其是不同舞蹈类型的“空间范式”需要确立。同时,设计美学的本体意义及其价值告诉我们:“由理性对感性实行的审美判断在人类设计的轨迹中始终表现出双向互动的关系,设计作品本体的存在现象不仅反映出表象和深层次结构之间的关系,而且还反映出它们共同的审美特征。”②刑庆华:《设计美学》,南京:东南大学出版社,2011年版,第37页。古滇青铜器的舞蹈设计作为造物的附属产品,最初是一种功能元素,虽然也兼具一定的艺术性,但这种艺术性与其本体功能相比,它的艺术性是为造物而服务的。而不同舞蹈类型的“空间范式”研究可以为我们理解古滇青铜器打开新的视野。从古代器物的分类来看,古滇青铜器作为古代的重要器物,依据明代万历三十五年工圻《三才图会》第12卷 《器用部》将 “器”划分为“食器类 (食器、设食器、酒器、水器、洗具)、祭器类 (明器、符节)、乐器类 (金、石、兹、竹、匏、土、革、木)、舞器类(舞器、射侯、舟类)、车舆类(军事用车、运输用车、玩具用车、农业用车)、渔器类 (网器、竹器)、兵器类(冷兵器、重兵器)、蚕织器类 (纺器、织器、养蚕器)、农器类(盛储器、研磨器、灌溉器、生产器、插秧器、收割器)、什器类(文房用具、家具、闺阁之物、照明器具、食品器具、刑具)等”③邹其昌、范雄华:《论〈三才图〉设计理论体系的当代建构》,《创意与设计》2018年第6期,第10—11页。的分类,结合古滇青铜器的舞蹈造型特征,将这一研究对象的类别分为铜鼓类、道具类、乐器类及徒手类共四个类型。结合舞蹈器物造型的标准分类,将古滇青铜器中舞蹈造型分为距离型造型、情节型造型、连贯型造型和偶像型造型四种空间造型。以“空间”视角进行上述舞蹈造型的分析,意在把研究的视线从孤立的舞蹈来源和考证图像引出,探索解读古滇青铜器作品新的可能性。

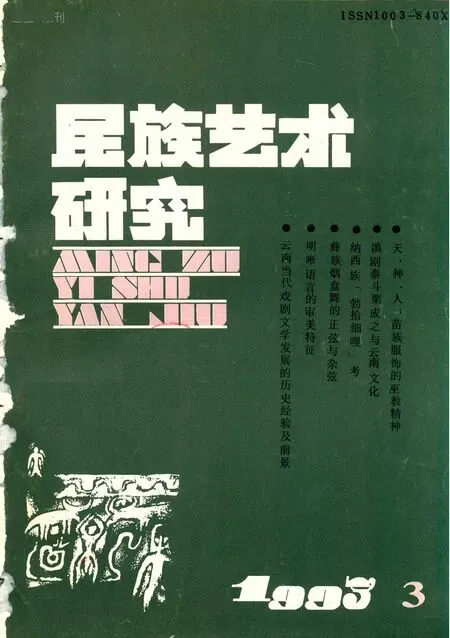

二、“道具”舞:情节型造型

“道”是造物的哲学思想、伦理道德之一。 《周易·系辞》载“备物致用”、王艮“百姓日用即道”以及老子“大器免成”等思想,就是古代造器的形式与智慧的体现。“圣人制事必有法度”更是中华器具研究话语体系中独特的东方思维。在古代的 “道具”研究对象中,依据功能可以分为:宗教道具、喜庆道具、交通道具、农耕道具、狩猎道具、军事道具等。古滇青铜器中舞蹈造物的“道具”主要有日用道具、宗教道具、军事道具、交通道具以及农耕道具这几种。

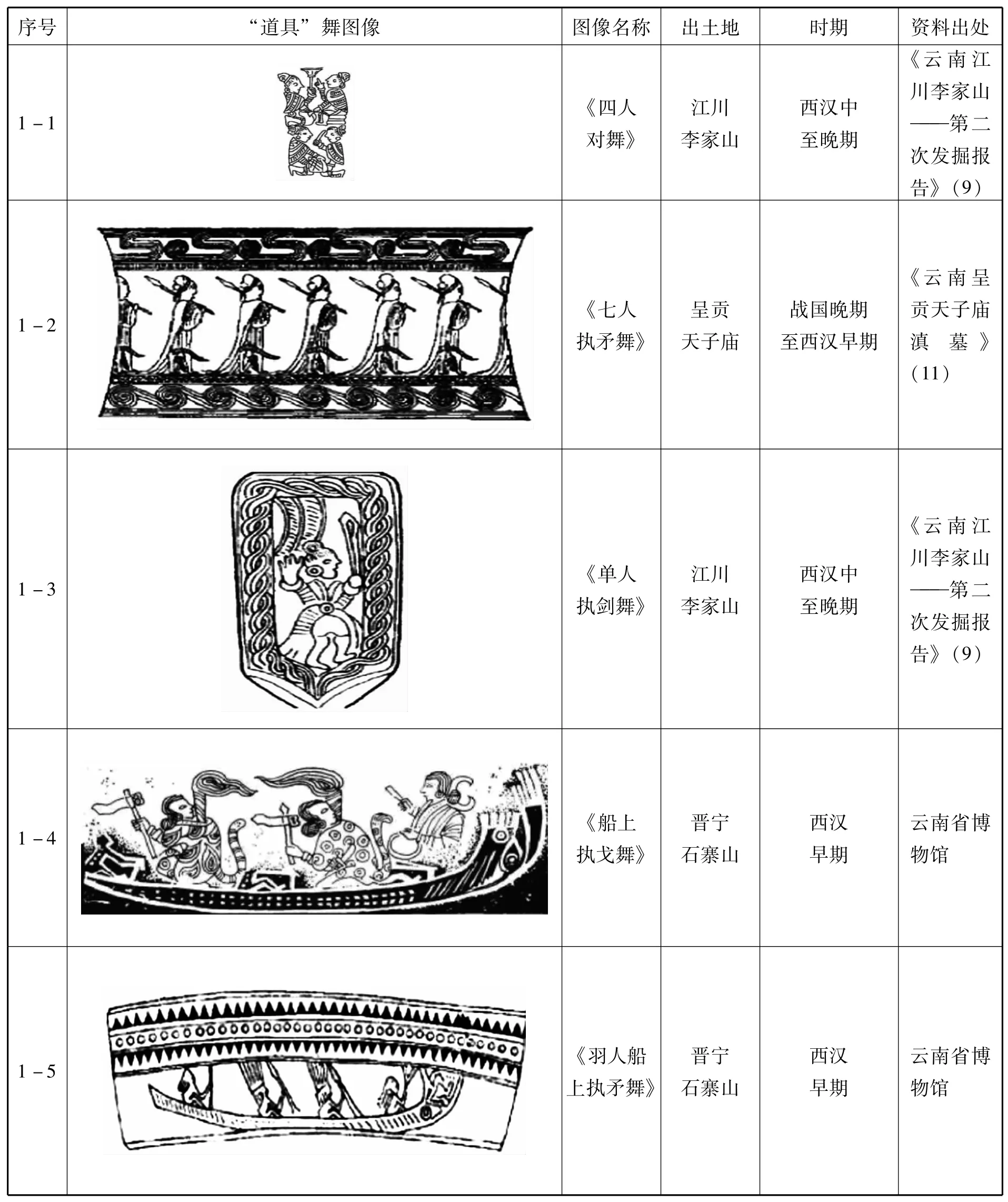

“道具”舞中,较有代表性的主要是日用道具舞,《四人对舞》(表1-1)就是较典型的日用道具舞。从它的造型形式来看,四个舞者均为正侧面构图,舞者的视知觉由手引入手中的道具;从舞者的动态来分析,下排舞者各执一短棍,相对而立,腿部为跪坐式,脚掌撑地,两人中间放置一方形物。右边舞者右手曲肘高举棍,左边舞者左手执棍向下击打方形物。上排两位舞者,其中左边一人为跪坐式,手中高举一长杆,杆顶部有一圆(梯)形物,其面部表情似乎十分关注杆上的物体。在这一舞蹈中,木棍、长杆等均为日用常见道具,在内容的表现中,有喜庆的意味在里面。在军事道具舞蹈造型中,较有代表的是《七人执矛舞》(表1-2)《单人执剑舞》(表1-3)。在《七人执矛舞》中,七个舞者呈水平构图,每个舞者的构图为正侧面构图,排列整齐,七位舞者皆手执长矛扛于左肩,体态挺拔,舞者舞姿同一,动作规范,舞蹈队形排列极具仪式感。在《单人执刀舞》中,舞者侧脸正身,左臂上举正对着画外观众,手的造型比例被夸大,五指张开,右手手举一长剑,左腿在下、右腿在上,该舞蹈突出与战争相关的内容。交通道具在古滇青铜器中表现较多为舟类,较有代表的是《船上执戈舞》 (表1-4)、 《羽人船上执矛舞》(表1-5)、《竞渡舞》(表1-6)。在《船上执戈舞》中,船上的三位舞者为正侧面构图,“船首一舞者髻饰双角,穿对襟上衣;船中两位舞者身披兽皮缀尾衣,兽尾上翘,后衣领中插一牦牛尾高耸过头。第一位舞者背对船首直身端坐,一手执锣,一手持棍,呈现击棍、击锣舞姿。另两位舞者一前一后,一左一右背对执锣舞者,以跪蹲之式身体向前倾俯,而头部却作扭头回望状朝向击锣者。离击锣者较近的舞人靠向船体左侧,左手执戈,头向右后转;后一位舞者靠向船体右方,右手执戈,头向左后转。两人同时执戈高举作向前挥砍状。”①彭小希:《古滇国青铜器舞蹈图像研究》,昆明:云南艺术学院硕士论文,2010年。其前左后右的交叉站位方式充满了舞蹈的形式感。在《羽人船上执矛舞》中,舞者的造型在构图中的比例较小,头上戴的羽冠占了较大的比例,均为侧身,姿态较为规范,四个舞者似乎为裸体。在《竞渡舞》中,“船首有一牛角形物,船上共坐十五人,有的头饰一根长羽、耳戴大环。除船首一人外,其余十四人分为七组,每组两人并肩而坐,皆背部直立,上身前倾,嘴微张,手中各执一桨,置于船体两侧。船体下方有游鱼及水鸟。舞者头部的长羽向后弯曲飘动的形状和众人身体整齐前倾的姿态呈现出强烈的动势,在指挥者挥浆舞动的带动下,所有舞者口喊号子,在统一节奏中前进。整齐的动作、默契的配合产生出协调的美感,也产生了力的美感。”②彭小希:《古滇国青铜器舞蹈图像研究》,昆明:云南艺术学院硕士论文,2010年。由于古滇国位于滇池周边,水上竞渡游戏之风盛行,也因此,许多古滇青铜器铸造中刻有竞渡舞姿。

从以上“道具”舞造型的图像来看,无论是日用道具、军事道具还是交通道具,都具有较强的叙事性,叙事的过程中遵循“情节型”原则,即作品内容表现出舞者之间相互关系的一系列事件。这些“道具”舞呈现出的基本特点包括:1.多以侧面构图;2.通过姿态、动作和相互关系显示正在发生的事件,相互呼应并处于运动之中。3.这种图像空间的逻辑因此是自足和内向的,内容的表现依赖于空间内部的图像元素,图像不与观者视线直接互动。在“道具”舞的各种叙事元素中,其视觉空间是图像空间的叙事表达,图像空间是视觉空间的原型意象。

表1 “道具”舞蹈图像

序号 “道具”舞图像 图像名称 出土地 时期 资料出处1-6images/BZ_137_429_484_1256_793.png《竞渡舞》 晋宁石寨山《云南晋宁出土铜鼓研究》(7)

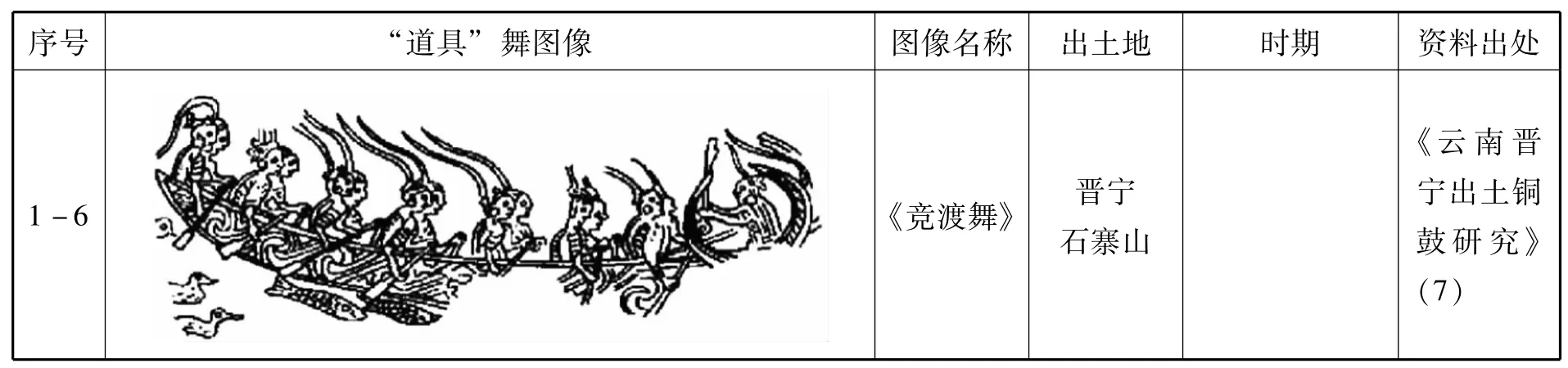

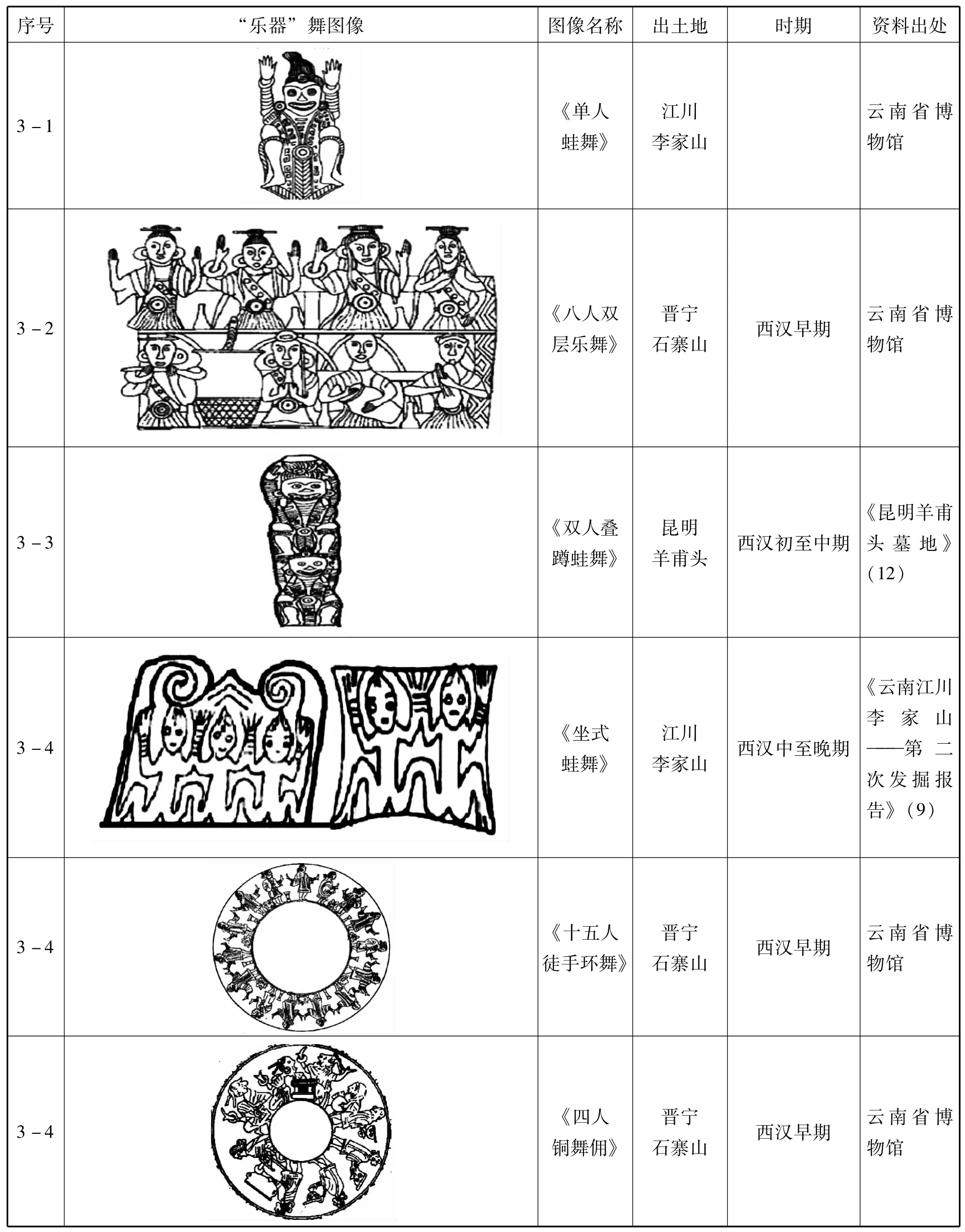

三、“乐器”舞:连贯型造型

明代万历三十五年工圻 《三才图会》第12卷 《器用部》将乐器分为金、石、兹、竹、匏、土、革、木等种类。古滇乐器中最有代表性的是由竹子制作而成的芦笙,因此,芦笙舞是古滇 “乐器”舞中最主要的舞蹈。除此之外,铜鼓、錞于、编锣、羊角钮钟、铜铃等乐器也是古滇乐器舞蹈中常用的的乐器,但特征没有芦笙乐器典型。 《三人跪坐乐舞》 (表2-2)、《五人跪坐乐舞》 (表2-3)等舞蹈造型中,都有吹芦笙的形象和画面。《二人跪坐乐舞》(表2-1)、《三人跪坐乐舞》、《五人跪坐乐舞》的造型特征很相似,所不同的只是乐舞人数的变化。从人数较多的《五人跪坐乐舞》来看,“女乐舞者穿长袖对襟衣裙,耳戴大环,皆以蹲坐或跪蹲姿势演奏手中乐器。两位葫芦笙演奏者相拥而坐,另三位舞者皆以正面跪坐式进行演奏。五位舞者手中皆持有乐器。右边两人中,一人抱持曲管葫芦笙,另一人用嘴吹奏。余下三人中,一人怀中抱一圆状器物,左手放于器面;一人击打侧抱的铜鼓,铜鼓侧放在一面平置向上的铜鼓上;另一人手持一件管形乐器。”①彭小希:《古滇国青铜器舞蹈图像研究》,昆明:云南艺术学院硕士论文,2010年。从这个合奏芦笙舞曲的画面可以看出滇人在跳芦笙舞的过程中,芦笙用的是曲管胡芦笙,形如葫芦,从考究的文献记载来看,这种葫芦笙上有五孔或七孔,和云峰在 《象形文字里的记忆遗产——纳西族东巴音乐的历史承袭及分期》(《民族艺术研究》2019年第3期)一文中认为葫芦笙 “一般插有5支带簧片的笙,约16—66cm,芦笙为木制笙斗,一般插有6支笙管,长约33—333cm不等”。在吹奏的方法上,除了单人抱吹之外,还有双人合奏的形式,即由一人按音孔,另外一人吹奏的形式。从以上的跪坐乐舞来看,吹奏方式和图像是一致的。芦笙舞又称葫芦笙舞,一般不在固定场合也能跳。无论是婚礼、祭祀、喜庆、爱情、日常生活中等。从考古文献跳芦笙舞的记载来看,跳舞时,头戴着羽毛做的鸡冠帽,身穿的长长的裙子拖在尾后,即史书上所写的“衣着尾”等这些特征来看,所跳的舞蹈即是芦笙舞。从以上演奏的画面来看,在奏乐的过程中,一人吹芦笙作为向导,众男女起舞是芦笙舞的主要形式。《云南志略》在记载芦笙舞时写道:“男女动数百,各执其手,团旋歌舞为乐”,《海滇虞衡志》说:“挥扇环歌,拊掌踏足,以钲鼓芦笙为乐”。在 《四人铜铃舞》(表2-4)中的舞蹈属于铜铃舞。从其舞蹈特征来看,正面四舞者动作相同——皆右臂曲肘平抬至肩,手握一筒状铜铃;左臂曲肘,手为握拳形,举至左胸前。舞者头、肩部向右倾靠,胯部左移,双膝弯曲向左,重心靠向左脚,右脚脚尖点地。舞者手中的铜铃或垂直或倾斜。

从上述 “乐器”舞造型的空间形态来看,他们呈现出以下几个特点:1.从上述古滇 “乐器”图像中除了看出其是动作幅度较大的动态舞蹈外,大部分的舞蹈场景呈水平构图,其构图方式和学校集体毕业照较为相似,且每位舞者以正脸正身正对着画外的观者;2.其乐舞场景的造型符合“连贯”空间原则。这个原则涉及的是某种视觉对象的内在连贯性,这种连贯性体现在古滇乐舞图像中是水平人物简化的联系性。“一个结构单位的形状愈是连贯的,它就愈易于从它所处的背景中独立出来。”①[德]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,腾守尧、朱疆源译,北京:中国社会科学出版社,1985年版,第101页。例如 《二人跪坐乐舞》 《三人跪坐乐舞》《五人跪坐乐舞》就比情节型造型的舞者更容易被辨认出来。因此,古滇乐器舞是连贯型空间中舞蹈的典型体现。

表2 “乐器”舞蹈图像

四、“徒手”舞:偶像型造型

“徒手”舞姿多次出现在古滇青铜器上,彭小希在 《古滇国青铜器舞蹈图像研究》(2010)一文中,将古滇国的徒手舞姿分为立掌舞姿、翘掌舞姿、摊掌舞姿等舞姿。以此可以看出古滇青铜器“徒手”舞姿的丰富性、多样性以及其注重手姿的技巧性。在已有的研究成果中,学者对古滇青铜器中徒手舞的研究主要偏向于舞姿描述本身,从美术学及设计学视野对其进行造型的空间形态的分析探索较少,且“空间”在美术史及设计史研究中没有像“图像”和“形式”那样上升到方法论的层面。基于此,对徒手舞姿的分析以在前期研究成果型的背景下结合形式对其进行空间观分析。

在立掌舞姿中,从已有的研究文献来看,主要由立掌跪姿、立掌蹲姿和立掌坐姿三种组成。在立掌跪姿中,较有代表的作品是《单人蛙舞》 (表3-1) 《八人双层乐舞》(表3-2);在立掌蹲姿中,较有代表的作品是《双人叠蹲蛙舞》(表3-3);在立掌坐姿中,较有代表的是江川李家山出土的《坐式蛙舞》(表3-4)。三种立掌舞姿中,舞姿形式最为典型的是立掌跪姿。《八人双层乐舞》是较为完整的立掌舞,作品分为上下两层,每层各四位舞者,由8个舞者组成,从图像上的形式来看,舞者似乎是停留在歌舞表演的一瞬间。上层舞者边歌边舞,左边三个舞者舞姿统一,两手臂平举上伸,立掌,掌心向正前方,拇指与耳朵平行;上层最右边舞者的舞姿与前三个舞者有一些差别,造型似领唱者,手部的造型表现为右手曲肘至胸大肌,掌心向内,左手放与左腹外斜肌。下面四层的四个舞者神态各有不同,似乎是正在认真演奏:从左到右,左一双手持葫芦笙于嘴前;左二双手捧一短管乐器于嘴前;左三左手抱鼓,右手放于鼓面;左四双手执葫芦笙于嘴前,双臂平举。上层的手形均为大拇指外展,后四指并拢;下四层的手形与歌舞表演的瞬间相呼应。从其空间观来看,八位舞者都正对着作品外的观众,这个空间不是封闭和内向的:八个舞者不仅存在于画面内部,同时也与画外观众互动。美术史论家巫鸿在《中国绘画中的“女性空间”》把这种空间观定义为“偶像型空间观”。同样的造物空间观也体现在《单人蛙舞》《双人叠蹲蛙舞》和《坐式蛙舞》的图像特征中,如图所示。

翘掌舞姿,是古滇青铜鼓形铜贮贝器中常铸的舞蹈纹样。例如 《十五人徒手环舞》(表3-5)《二十三人羽人执羽舞》(晋宁石寨山出土,西汉早期,云南省博物馆藏,图片提供:邢毅) (图1),还有较多李家山、晋宁石寨山等地出土的单个舞蹈纹样。《十五人徒手环舞》中,舞者环圆而舞的场景中跳的是翘掌舞,每位舞者掌心向外的动作巧妙地和其他舞者的掌心形成相互对应之势。其舞姿个体虽然有差别,但整体风格上呈现出统一性特征,舞者的手平举于身体的两侧,与肩部平行,立腕翘掌、掌心向外,另外还有五个舞者掌心同朝前方。舞者下身分腿而立,左脚在前、右脚在后。如果把十五个舞者的姿态分解为两个手臂与脚位姿态、以及一个转身姿态,再按照动作的连续性将其连接起来进行动姿组合,可以看到舞者身体重心的相互交替关系。翘掌舞姿是圆舞中出现较多的集体舞蹈队列形式,类似的除以上作品外,还有《二十三人羽人执弓舞》 《十八人圈舞》(江川李家山出土,战国末期,云南省博物馆藏,图片提供:邢毅)(图2)等作品。有些作品虽然细节有一定差异,但舞姿类型具有较大的相似性,在舞蹈形式中,舞者呈现出集中于圆心的内向型空间,从而有一种向心力,特别是身体接触的舞者之间通过其连续性传达出相互之间的凝聚力;同时,也从了一个侧面反映了被敬畏、被崇拜、被施予、被祝福等的偶像崇拜心理。苏珊·朗格在《情感与形式》中也论证了受众对圆舞的偶像崇拜心理:“圆舞作为舞蹈形式与自发的跳跃无关,它履行一种神圣的职能,也许是舞蹈最神圣的职能——将神圣的‘王国’与世俗存在区分开来,这样,它就创造了跳舞的舞台,这舞台自然而然地以祭坛或一些类似的东西(如图腾、祭司、火堆、用作祭品的其他部落酋长的人头)作为中心。在这具有魔力的舞圈中,所有的精力都释放出来了”。①[美]苏珊·朗格:《情感与形式》,北京:中国社会科学出版社,1986年版,第218页。

摊掌舞姿能够较好地体现古滇青铜器舞蹈中“以手为容”的审美特点,如果在之前的立掌和翘掌舞姿中对于手部有夸张和突出的表现的话,在摊掌舞中,对于舞者手部不同姿态的表现较之前更为细腻。这其中,最为典型的是晋宁石寨山出土的《九人铜舞佣》(表3-6),我们从图中可以看到这组舞姿中手的变化较之前其他舞姿更为丰富。云南民族舞蹈研究的学者聂乾先在《云南民族舞蹈文集》一书中认为:“将三舞佣的舞姿以一拍一动连接起来,恰似现今彝族葫芦笙舞中的‘甩脚笙’”①聂乾先:《云南民族舞蹈文集》,北京:中国文联出版社,2003年版,第301页。。与此同时,与立掌舞姿和翘掌舞姿相同的是,其空间是开放的和外向的,即舞者不仅存在于画面内部,同时也与画外观众互动。

表3 “徒手”舞蹈图像

五、“铜鼓”舞:距离型造型

古人造物重要的是创造一个器物构成的世界,以使得这个器物在真实世界之中有存在的意义。因此,虽然古代的器物有实用和审美的功能,但其从来都不仅仅是为了“实用”和“美观”的。更高的一个层次是人们试图记录一种生活方式。因此,《左传·成公二年》中记载有“信以守器,器以藏礼,礼以行义”的器物观。 “器以藏礼”的器物观正是古代祭祀与随葬两大信仰观念的遗存。铜鼓作为古滇人造物的重要载体,同样具有“器以藏礼”的器物观。从铜鼓的外形来看(图1、图2),古滇铜鼓的器物造型符合古人“天圆地方”的世界观。同时也与《考工记》中的“轸之方也,以象地也。盖之圆也,以象天也。轮辐三十,以象日月也。盖弓二十有八,以象星也”①闻人军译注:《考工记》,上海:上海古籍出版社,2008年版,第37页。宇宙观相符合。

古滇青铜器中的舞蹈造型大多呈现到铜鼓这一载体上,“铜鼓”舞中较有代表性的作品是四人踏铜鼓舞(出自李家山M69:162)、十五人徒手环舞(出自石寨山M12:2)等作品。铜鼓舞大多以鼓的圆形作为边界和中心,将舞者的造型按圆形等距离地排序后进行描绘。在《四人踏铜鼓舞》 (表4-1)中,鼓面上站立着的四个舞者,背朝内,面朝外,环鼓边而立的他们充分体现了等距离等规则,这可以从他们的高度、与圆心的直径距离、舞者的比例大小、形态等方面看到。“四位舞者分别位于四方形的四个对角,面对东南西北四个方向。由于该铜鼓为祭祀用铜鼓,不是打击乐器,因此四位舞者站立的位置以及他们的舞蹈具有明显的祭祀寓意,中外古代诸多民族的舞蹈史上都有跳四方祭祀神灵的形式。”②彭小希:《古滇国青铜器舞蹈图像研究》,昆明:云南艺术学院硕士论文,2010年。同时,每一个舞者的舞姿、服饰及装饰等又有区别。从舞姿来看,“图中左边两舞者姿态基本相同:左臂上抬弯曲至左胸前,最左边一人手执一短棍斜靠于左肩;右臂曲肘前抬,平举于肩,手呈握拳状或执物。物体因残破无法辨识。双膝微曲,平行位站立。”③彭小希:《古滇国青铜器舞蹈图像研究》,昆明:云南艺术学院硕士论文,2010年。另外两个舞者则呈平行位站立,大臂平抬至肩,小臂上举,立掌,掌心向前,双膝微曲。从服饰及装饰来看,左边两舞者头戴锥形高帽,肩披兽皮长披风,兽尾拽地,内穿短袖对襟及膝长衫,带束腰圆形扣饰,腰左侧佩剑。另外两舞者耳坠大环,颈部戴有多重项链,内穿襟及膝长衫,带束腰圆形扣饰,腰左侧佩剑。这种空间观在《十五人徒手环舞》中,体现得更为明显。由此可见,古滇青铜器的工匠造物观与古代器物的实用和审美观是一致的。

表4 “铜鼓”舞蹈图像

这种视觉空间呈现出的基本特点包括:1.对称构图;2.人物环鼓的圆形而立;3.图像空间的构成和与观者的关系方面,图像不仅可以存在于鼓面内部,同时也与鼓外观众互动。 “这种‘开放性’的图画空间实际上以假设存在的画外膜拜者为前提,以神像与膜拜者的交流为目的。”①[美]巫鸿:《中国绘画中的“女性空间”》,上海:生活·读书·新知三联书店出版社,2018年版,第18页。同时,这种以正方形去再现正方形、以圆形去再现圆形、以对称去再现对称的空间观建构的造型,大大强化了舞者形态的知觉效果,换句话说,其对舞蹈的实际样子进行了忠实的模仿。

结 语

统而论之,在古滇青铜器中舞蹈造型的空间表现中,“铜鼓”和“徒手”舞是集宗教、政治和意识形态运动为一体的“距离型”“偶像型”构图。这种构图与 “道具”舞中“情节性”造型有着根本的区别。在空间的构成和观者的关系方面,“情节型”构图中的形象多为侧面或半侧面形象,相互呼应并处于运动之中。这种图像空间的逻辑因此是自足和内向的。与此形成对比的是,“距离型”“偶像型”构图中的舞者造型总是正面直视着画外的观者,而观者的目光也被画面的对称构图和两侧图像的“趋中”倾向引导到舞者身上。同时,在铜鼓舞中的“距离”型的造型特征与“徒手”舞中的翘掌舞姿特征有一定的相似性和交叉性,这也反映了古代舞蹈集宗教、政治和意识形态运动为一体的视觉观,巫鸿在 《中国绘画中的 “女性空间”》一书中曾这样解释为什么偶像型图像成为世界上各种宗教艺术中表现神祇的通用方式:“这种‘开放性’的图像空间实际上以假设存在的画外膜拜者为前提,以神像与膜拜者的交流为目的”。而在“乐器”舞中的连贯型空间中,连贯的人物的静态表现,每个舞者执乐器或物品,或站或蹲或坐,从未显示出剧烈动作,他们所表现的偶像性和情节性没有“铜鼓” “道具”及“徒手”舞那么强烈,同理,其政治和教喻功能也较后三者隐晦,而以满足视觉感官观赏需求作为图像的目的性较后三者更具有显现性。

———史敦宇艺术作品欣赏