瑜伽焰口仪式音乐表演民族志研究

胡晓东

仪式表演作为音乐(音声)的重要承载,其整体性研究已受到更多学者的关注。英国人类学家詹姆斯·G·弗雷泽 (J.G.Frazer)认为,仪式是民间信仰的实体与核心结构,人们通过仪式营造气氛,并在仪式表演中创造各种音乐环境以获得心灵的慰藉。①[英]弗雷泽(J.G.Frazer):《金枝》,徐育新、张泽石、汪培基译,北京:中国民间文艺出版社,1987年版,第77页。而所有这些,都归因于仪式所具有的表演功能。美国人类学家格尔兹(Clifford Geertz)认为,仪式就是一种 “文化表演”,是对信仰的展示、实现和形象化。②Clifford Geertz.The Interpretation of Cultures:selected essays.New York:Basic Books.1973,p.113.美国人类学家理查德·鲍曼(RichardBauman)把仪式“表演”看成一种“特定的、艺术的交流模式”,“是一种语境性(contexts)行为”,并传达着与语境相关的意义。③[美]理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,南宁:广西师范大学出版社,2008年版,第197、198、31页。此理念为仪式信仰的阐释路径提供了可能,也为仪式音乐表演民族志研究提供了理论依托,因为执仪者及参与者的各类仪式化行为必然是基于特定的仪式信仰(观念)、文化背景、社会制度和文化身份,并在特定的情态动机(仪式目的)主宰下的身体反应。

格尔兹进而指出,仪式表演是依靠一组独立的象征符号,引发一组情态(moods)和动机(motivations) (一种文化精神),确定一种宇宙秩序的定义(一种宇宙观),这种表演造成了仪式信仰样式的 “对象性”模型(models for)和“归属性”模型(models of)在互相间转换。①转引自杨民康:《仪式音乐表演民族志:一种从艺术切入文化情境的表述方式》,《民族艺术》2016年第6期,第17页。这一转换在哲学意义上相当于实践和理论相互转化过渡的过程:“对象性”模型常常体现出活态的、具体的文化个案的仪式表层现象,一般称为“符号表征”;“归属性”模型则是有关此过程的静态的、抽象的或隐性的,通常表现为思想、概念和法规的理性归纳或定义,又被称为 “象征符号”。前者是后者所依赖的行为基础,后者通过对前者过程的总结,可上升为某种对前者具指导意义的行动准则(或游戏规则)。②杨民康:《论音乐民族志理论范式的塔层结构及其应用特征》,《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2010年第1期,第127页。

仪式音乐作为仪式表演中最具活力和艺术的因素,因其特有的灵媒③即在宗教仪式中用以沟通人神之间的媒介,如仪式音乐、法器等。详参巴利·诺顿、Kim Nguyen Tran、钟隽迪《神灵之歌:现代越南的音乐和灵媒》,载《大音》2014第1期,第275—277页。特性成为沟通人神二界的重要介质。因此,从表演民族志(Performing ethnography)的角度审视仪式音乐,可建构起一整套围绕仪式表演与音乐符号为核心的象征符号与符号表征系统,并与仪式群体与个体之精神、观念紧密相关。学者杨民康对仪式音乐表演民族志做出如下界定:

以仪式化音乐表演为对象和路径,借以观察和揭示人们在其音乐表演活动中如何经由和利用仪式表演行为,将观念性音乐文化模式转化为音声表象的过程和结局,并辅以必要的阐释性分析和文化反思。④杨民康:《仪式音乐表演民族志:一种从艺术切入文化情境的表述方式》,《民族艺术》2016年第6期,第18页。

可见,仪式音乐表演民族志研究高度重视在文化语境中展开对仪式音乐符号的阐释和文化反思,旨在探究并揭示深藏于文化持有者内心深处的信仰与观念。从仪式音乐表演民族志视角审视重庆罗汉寺瑜伽焰口仪式⑤胡晓东:《巴渝地区瑜伽焰口仪轨音乐的类型与结构》,《中国音乐》2017年第1期,第38—39页。,犹如一场内容宏富、形式综合的仪式戏剧(音乐剧)表演,表演者们(包括金刚上师、随众法师及信众)基于共同的仪式信仰,集文学、音乐唱诵、舞蹈、美术等表演手段于一体,以程式化、直观与象征性的方式昭示其深层的佛教义理与观念,在维系乡土社会秩序、传承中华传统文化以及和合人伦关系等方面发挥了重要的社会功能。通过观察并分析该仪式表演中所呈现的具有典型意义的象征符号(“归属性”模型)和符号表征(“对象性”模型),笔者认为,罗汉寺瑜伽焰口仪式音乐表演是在佛教“三密合一”、阈限等观念下的仪式戏剧表演,由此建构起一整套完整的仪式音乐符号表达系统。

一、仪式戏剧

意大利学者加斯特(Theodor Gaster)认为,神话是对原始神的行为 “叙事 (narrate)”,而仪式又是此叙事的 “扮演 (enact)”。换言之,仪式的表演实是扮演神话理想,因此神话中隐喻着仪式戏剧意识。⑥Gaster,Theodor.Myth and Story.Numen2.1954.Thespis:Ritual,Myth and Drama in the Ancient NearEast.Reviededition.New York:Harper&Row.1961,p.207.而作为戏剧所扮演的瑜伽焰口仪式音乐语境,包含了虚拟性、艺术性、功能性以及两极渐变的音乐体系等几个重要特征。

(一)虚拟性

无论仪式表演手法是求真还是虚拟,其本质是虚拟性的。⑦薛艺兵:《神圣的娱乐——中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》,北京:宗教文化出版社,2003年版,第30页。瑜伽焰口仪式音乐语境是在虚拟场景中的虚拟表演,因此整个仪式情境都是虚拟的理想王国:其一,仪式音乐场景虚构。在仪式音乐表演进行当中,金刚上师有大量的虚构场景的动作,如唱诵《金刚地真言》时,上师手拈花米于曼呾上右旋散洒,如空注雨,戒指于曼呾上作一外围,成大铁围山,再于曼呾作一内围,成铁围山,这些仪式音乐场景都是通过虚拟的方式得以构建。

其二,仪式音乐中的结构与功能具有虚指性。瑜伽焰口仪式中的社会结构是反结构(anti-structure),与正常社会结构——位置结构(Structure of Status)状态有较大差异。①关于瑜伽焰口仪式中的位置结构(Structure of Status)与反结构(anti-structure),将在文后“阈限期”一节详述,此处仅涉其结构与社会功能之虚拟性。在仪式音乐唱腔结构里,众生平等,即使是恶贯满盈的恶鬼,也可以通过法师的超度,洗脱罪恶,脱离苦趣,修得无上正等正觉。换言之,这种理想化的反结构模式与社会功能,是人们在现实的社会结构模式中苦寻未果后,在焰口仪式中虚拟建构的,而这种建构正是仪式结构与社会功能的本质。

其三,仪式音乐表演中的情节具有虚拟性。瑜伽焰口仪式音乐唱腔中有大量的叙事性情节,如整场仪式结构的四大部分“开坛”“请圣”“施食度鬼” “圆满奉送”就包含着严谨的叙事性,而每一个部分的每一个仪程,又都蕴含着虚拟的叙事情节。仿佛一个完整的故事在上演,环环相扣,具有很强的叙事性。

其四,仪式音乐表演中的意境具有虚幻性。仪式意境或被称为仪式氛围,是指仪式场景内特有的仪式气氛以及摄人心魄的神秘气氛。它存在于特定时空环境中,以综合的形式展现出来,又被称作“仪式情境”。②薛艺兵:《对仪式现象的人类学解释》(上),《广西民族研究》2003年第2期,第30页。主导仪式意境的因素有很多,最重要的辅助手段有仪式音乐和舞蹈(仪式手印),它们皆具虚幻性。如仪式开始及中间部分的鸣法螺,呜咽的法螺声平添了法场的神秘意境;上师请斋主拈香时唱庄严徐缓的《香赞》,营造出庄重肃穆的仪式气氛;金刚上师、上文③上文、下文是仪式中上师的主要助手,分坐于上师的左右两边,接应上师的各类唱腔与演奏。、下文诵《结界真言》 《遣魔咒》等真言或咒语时,由于其本身所具有的“只传其声,不译密意”的特征,加之诵唱咒语或真言时音调深沉缓慢,更加重了其神秘莫测之感;瑜伽焰口“身密”之手印,蕴含着佛法之无穷奥妙,具有通神伏魔之法力,亦是营造仪式现场神圣气氛的利器;另有各法器牌子的名称,如【七星板】【三星板】【莲九板】等,蕴含着神秘的仪式气息,这些都是为了营造出这种虚拟的仪式现场气氛而设计的仪式手段而已。

(二)艺术性

艺术性当属瑜伽焰口仪式的宗教外功能,虽不是其核心功能,但却是宗教内功能得以优化实施的有力保障。瑜伽焰口仪式音乐表演的艺术性主要体现在音乐性、舞蹈性、美术性、文学性四个方面。

音乐性是瑜伽焰口仪式音乐表演艺术性最显著的特征。整场仪式就像是一部规模宏大的仪式音乐剧,包括各种体裁、结构、风格的唱腔和法器牌子,共同营造出美轮美奂的音乐世界。庄严沉缓、婉转柔美的 《香赞》,绵延悠长、慈悲圣洁的佛号,神秘莫测、变化多端的咒语或真言,铿锵有力、疾风骤雨般的偈文吟诵,音色丰富、结构玄妙的法器牌子,加之唱腔曲牌在组合上的结构美,法师演唱的润腔之美、语音之美,演唱形式上的烘托对比之美,所有的音乐元素皆构成一部章法有度、音乐丰美的艺术巨制。

舞蹈性是瑜伽焰口仪式音乐表演又一重要特征,主要表现为焰口手印之丰美。手印是瑜伽修行三密之身密,是重要的方便法门。据统计,罗汉寺瑜伽焰口仪式表演共出34套手印,是焰口仪式视觉审美的重要内容,与仪式音乐表演交相辉映、相得益彰。美术性则主要体现在仪式音乐表演现场的陈设布置上,主要以视觉审美为主。如大雄宝殿的布景装饰,三宝法坛、药师法坛、寒林法坛三个法坛的造型布置,法桌上供品的陈设,佛像与牌位的摆放,法器的造型,牌位上的书法字体等,皆具有视觉审美意义,与仪式音乐表演一道构成整场仪式表演的重要内容。文学性主要指梵呗唱词的格调与内涵美,本身已具有强烈的仪式表演特性。瑜伽焰口仪式音乐唱腔包括赞、偈、咒、文四大文体,每一种文体都有其特定的词格。修辞美也是焰口唱词的重要特征,常见的修辞手法有比喻、夸张、比兴、借代、拟人、对仗、排比、互文、设问、反问、祈使等。此外,意境美也是唱词着意打造的重要审美特征,需借助词格、修辞、语调、乐调等综合手段来塑造。这些唱词原本所具有的文学艺术之美是瑜伽焰口仪式音乐表演综合美感的重要因素。 谱例1《香赞》局部

(三)功能性

作为仪式音乐表演,与纯粹的舞台戏剧有很大差异。前者重点强调功能性和有效性,后者则多强调娱乐和审美性。在数千年华化与历史演变中,佛教与汉地儒、道等文化之间进行了深刻的濡化与涵化,成为中华传统文化的重要支柱。佛教仪式及其用乐因其特有的传承时空和宗教功能,客观上承袭了华夏传统音乐文化的基因,在构建中华民族共同心理特质、促进民族融合与国家认同的历史演进中发挥了重要的社会治理功能。佛教仪式音乐以其摄心缚人的教化功能,在维系我国乡土社会秩序、传承中华传统文化以及和合人伦关系等方面发挥了重要作用。当然,佛教仪式音乐表演的功能往往展示出较强的层次和针对性,由于个体或群体的需求不同,同一场仪式所达成的功效亦不一样。根据这一点,可将罗汉寺瑜伽焰口仪式音乐表演的功能分为两个层次:一是核心的宗教内功能。如以僧人为代表的纯宗教(也有一定经济方面的因素)功能,重在弘法利生并增加自己的修行;以斋信为代表的群体,他们的主要意图是祭祀祖先,度亡荐灵。二是外围的宗教外功能。如仅是欣赏瑜伽焰口仪式音乐表演形式之美的旁观者,他们参加或参观焰口仪式表演,重点是为享受其视觉与听觉上的愉悦感;又如研究瑜伽焰口仪式音乐表演的学者,或以文化产业为噱头炒作的商人等,他们基本游移于瑜伽焰口仪式文化内涵与功能的外围,对他们而言,同一场仪式表演的功能性大相径庭。一般地,宗教内功能是仪式戏剧表演的重要功能和本质特征,也是其赖以生存和发展的重要土壤。宗教外功能则是其附属功能与非本质特征。宗教内功能可以主宰宗教外功能,反之未然。①此二功能或可称为宗教功能与非宗教功能,但采用“宗教内”与“宗教外”意图更多地指向与宗教仪式相关的人群。

这种层次性在仪式表演结构及其用乐原则上亦表现出鲜明的针对性,为保证宗教内功能的实施和延续,瑜伽焰口仪式音乐必须保持结构相对固定,轨范严谨,并尽量完善其宗教外功能,以促进宗教内功能更好地行使其本质功能。如在演唱一些共性较明显的唱腔(如《香赞》《观世音菩萨圣号》《大悲咒》 《尊胜咒》等)时,法师们会尽量保持其原有结构和风格,有意衬托其庄严和神圣性。而在一些个性较强的唱腔(如各种真言及对偈部分)或法器伴奏 (如 【莲九板】【七星板】 【仓仓板】等)上,自由空间较大,无严格恪守的固定法则。

(四)两极渐变的音声体系

音乐表演是整场仪式戏剧表演的重要组成部分,曲目丰富、形式多样,是推动仪程发展、营造仪式氛围并实施社会教化的重要手段,具有重要的社会功能。正因为仪式音乐表演在实际运用中的表现方式多样,学者们对这一概念及范畴的界定尚存争议。比如,应该将哪些音响视作仪式音乐?仪式音乐具有怎样的特征?等等。薛艺兵认为,仪式环境中的各种声音都有可能是仪式音乐,区别的标准是看其是否与特定的仪式环境、情绪、目的相吻合,并对参与者产生生理和心理效应。②薛艺兵:《仪式音乐的概念界定》,《中央音乐学院学报》2003年第1期,第33页。笔者按照旋律化程度 (音乐性)对罗汉寺瑜伽焰口仪式唱腔进行分类,可清晰地看到其由旋律化至非旋律化逐级变化的特征,即歌唱腔的旋律化程度最高,直诵腔反之,诵唱腔则居前二者中间,成为旋律化程度由强至弱的过度环节。若按此标准将这一结果推而广之,整场仪式构建了一个两极渐变的庞大音声体系:第一层次分为人声与器声两大类,人声基本涵括在歌唱腔、诵唱腔、直诵腔③歌唱腔是指一般听赏意义上的旋律婉转优美、音响和谐悦耳、乐音起伏流畅等常态审美范畴下的歌唱性腔型,即通常所谓梵呗,不包括其他少数特例;诵唱腔即亦唱亦诵之腔;直诵腔则是腔型简单,近似朗诵的腔型。详参胡晓东《佛乐分类新论》(《音乐研究》2014年第2期)第84页。三类中;器声则分为法器牌子和自由器声两类。④自由器声是指由法器或非法器等物件,在无人为固定的严密逻辑思维控制下的相对自由发声,如上师压佛尺声,振铃声、鸣法螺声等。按照音乐性程度由高到低将上述五类仪式音乐排列如下:

从歌唱腔至自由器声,音乐性逐级递减。整场仪式音乐表演都涵盖于这一音乐性两极渐变的音声体系中。在实际仪式应用中,这种两极渐变性音声呈现出功能化的倾向。一般而言,用于赞神誉佛的唱腔常为旋律化程度较高的歌唱腔,如《香赞》《杨枝净水赞》等;用于荐亡度鬼的唱腔常为旋律化程度次之的诵唱腔和直诵腔,如《奉食咒》 《遣魔咒》等;纯粹的法器牌子在仪式中往往被赋予特殊的法力,通常用于超度亡灵、救拔饿鬼、驱魔净坛等仪程中,具有重要的宗教功能,如【莲九板】 【七星板】等;自由器声是各仪程衔接部分常用的手段,具有承上启下、渲染仪式气氛的作用,演奏规范相对宽松,但贯穿了某种核心思维,如仪式音乐表演中金刚上师曾几次振铃,时间少则长达五六分钟,其间常以某一种节奏片段贯穿始终,体现了执仪者特定的宗教观念。如图2所示,在两极渐变的音乐体系中,其实隐含着佛教仪式音乐表演中深层的功用主义思想,即施用于神佛与人鬼的仪式音乐大致分别居于音乐性强弱的两端。

二、三密合一

从仪式音乐表演民族志视角来审视瑜伽焰口仪式,“三密合一”是其中最重要的宗教观念(“归属性”模型),这一模式与仪式表演中的身体行为和音乐唱诵等符号表征(“对象性”模型)互为表里,成为仪式音乐表演及音声景观 (Sound scape)的主宰和基础。瑜伽焰口仪式除向饿鬼施食、度亡荐灵之外,更重要的任务是向其说法,使其皈依授戒,具足正见,最终实现普度六道众生之目的。瑜伽本是密教修行的重要法门,“yoga”一般译作“相应”,常含五义,即与境相应,与行相应,与理相应,与果相应,与机相应。密教认为,身结印、口诵咒、意观理,三者相应,谓“三密合一”。四川成都文殊院 《瑜伽焰口·焰口序》亦云:“瑜伽,竺国语,此翻相应,密部之总名也。约而言之,手结密印,口诵真言,意专观想。身与口协,口与意符,意与身会,三业相应,故曰瑜伽。”在整场瑜伽焰口仪式中,金刚上师围绕身、口、意三密合一展开所有的表演。身密主要指手结瑜伽焰口手印;口密是指口诵真言或咒语,即佛教梵呗唱腔;意密则主要是以心观想佛缘种子沟通神鬼等。仪式表演中,要求此三密贯通合一,专神持久,方能于得三摩地①三摩地又被称为三昧地、三摩提、三么地、三昧、三摩底、三摩帝等,常译作“定”,即心无旁骛,驻心于一境不散不乱之意。《显扬圣教论》第二卷第六页道:三摩地者,谓已转依者,心住一境性。后获取各种神通。佛教还宣扬修行瑜伽三密合一最终能证得三乘之果,即阿罗汉果、缘觉果和佛三种果位。②《中国大百科全书》总编委会:《中国大百科全书》,北京:中国大百科全书出版社,2009年版,第27册,第203页。

事实上,在瑜伽焰口仪式音乐表演中,此三密合一的修行愿力是考验金刚上师修行高低的试金石,法师们认为,若能定力专一、心住一处,即可通达六道,获得三乘之果,增福添寿。反之,心神散乱、三密不合,非但不能得正果,反而会触怒神鬼,惹祸上身。明祩宏《竹窗随笔》释云:

手结印,口诵咒,心作观,三业相应之谓瑜伽,其事非易易也,今印咒未必精,而况观力乎?则不相应矣!不相应,则不惟不能利生,而亦或反至害己。③[明]祩宏:《竹窗随笔·竹窗三笔·施食者》,撰于万历四十三年(1615),清康熙三十六年(1697)刊行。

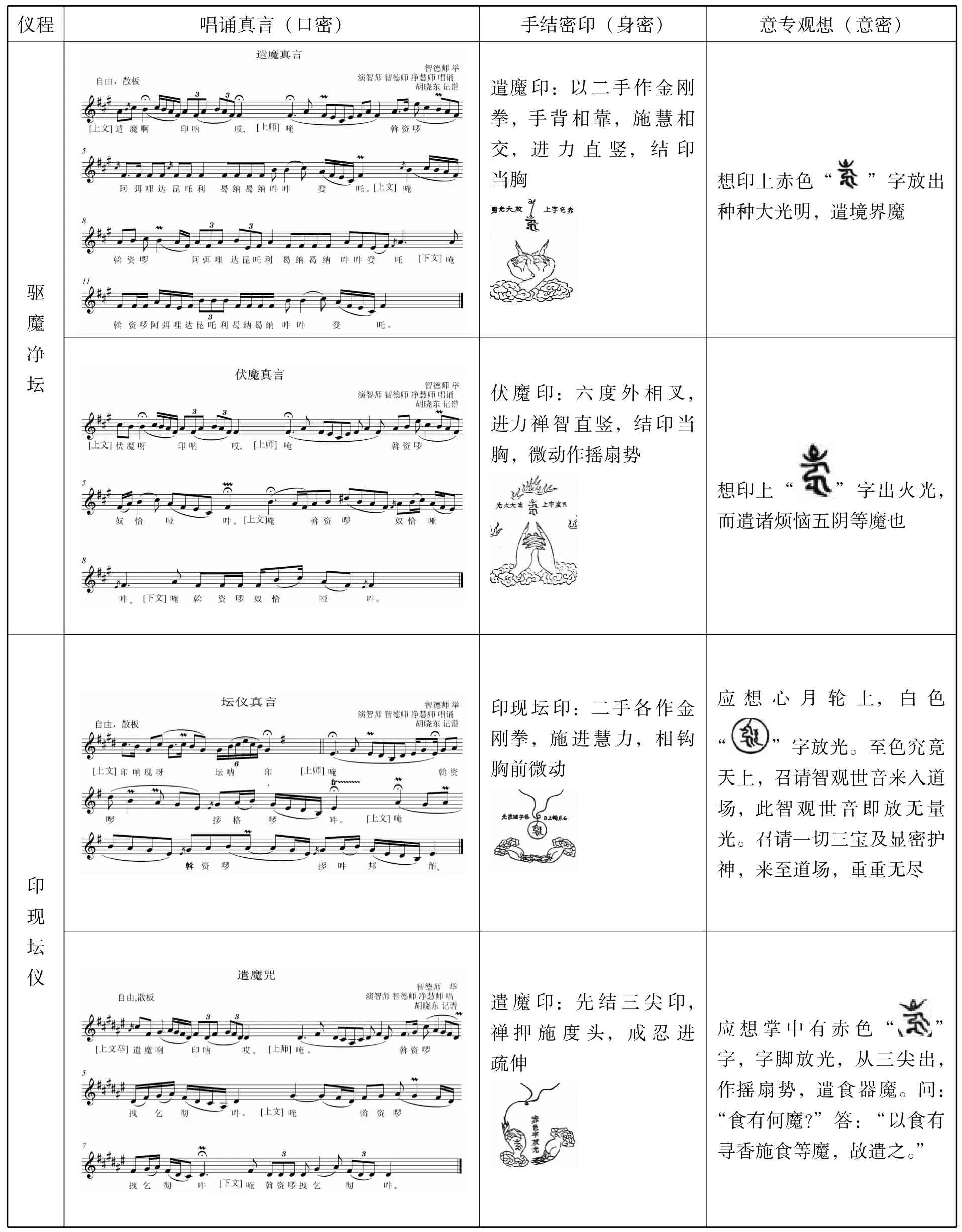

因此,在对瑜伽焰口仪式唱腔音乐(口密真言)进行研究的同时,必然要紧密结合其身密(手印及其他身体行为)与意密(观想)二符号表征系统进行综合整体观照。以下列举仪式音乐表演仪程中部分唱诵真言(口密)、手结密印 (身密)、及意专观想(意密)的内容及要求,以资说明。④表中的手印及种字图,皆取自四川成都文殊院流通处印行的《瑜伽焰口》。

关于上述仪式音乐表演中唱诵的真言或咒语属典型的音乐符号,笔者已有专文对其音乐形态进行分析⑤详参笔者关于罗汉寺瑜伽焰口仪式唱腔音乐形态分析的论文,如《佛乐分类新论——以重庆罗汉寺瑜伽焰口唱腔为例》(《音乐研究》2014年第2期)及《我国民族音乐调式型号体系研究举隅——以重庆罗汉寺为例》(《中央音乐学院学报》2014年第2期)等。,此不赘述。本文仅探讨在“三密合一”这一归属性模型统领下,音乐符号表征与其他行为、观想等符号表征之间的关系,以此探析罗汉寺瑜伽焰口仪式表演中的文化模式及其符号学表达。透过上述符号表征 (“对象性”模型)与象征符号(“归属性”模型)之间的关系,揭示出这些特定的仪式活动皆是在固有宗教观念指导下的神话表演,反过来又为其整体宗教观念体系的确立提供强有力的事实支撑,双方互为因果、相互转化。在瑜伽焰口仪式的绝大多数仪程中都包括上述“身结印、口诵咒、意观理”三密合一的表演。此三者中,前二者重其表,是外壳,后一者重其内,是核心,正所谓 “身与口协,口与意符,意与身会,三业相应”是也。因此,瑜伽行者尤重意密内理的修持,并以此作为评判法师修为高低的重要标准。

表1 “三密合一”及其符号表征对应关系

三、阈限期

英国人类学者特纳 (Victor Turner)指出:“仪式表演是一门开放的、永不终结的、处于阈限阶段(1iminal phase)的艺术,是一个社会过程的研究范式。”①Turner Victor.The Anthropology of Performance.NewYork:PAJPublications.1986.p.8.特纳以阈限期泛指仪式过程中结构关系转换的过渡阶段,是一种在两个稳定“状态”之间的转换。当处于这一有限的时空阶段时,人们的社会关系呈“反结构”状态,即仪式参与者们的身份、地位和社会等级均显示出与正常的社会结构关系 (位置结构)截然相反的结构 (反结构)②特纳将人类社会关系分作两类状态:一是正常状态,人们之间的社会关系呈现出相对稳定的结构模式,又可称为“位置结构(Structure of Status)”。“位置(Status)”是指人们在社会上所拥有的职业、法权地位、职务等社会常态,个人的生理或心理生活状态,仪式前与仪式后皆属此类社会关系状态。另一类是与日常社会生活不同的仪式生活状态,呈现出“反结构(anti-structure)”的特点,而仪式过程中的阈限期(1iminal phase)则是对仪式前和仪式后两个正常稳定状态的反转过程。,特纳将其称为“反结构共同体 (anti-structural communities)”。③TurnerVictor.The Ritual Process:Structure and Anti-Structure.Chiago:Aldine Pub.Co.1969.pp.103—106.在特纳看来,人类是结构与反结构共同造就的实体,人类在反结构中成长,在结构中生存。④特纳:《戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为》,刘珩、石毅译,北京:民族出版社,2007年版,第329—330页。这种“反结构共同体”正是大多数仪式的结构特征,它折射出人们对现实生活的不满与追求,并在信仰世界力寻求慰藉的心理过程,它们并非彼此对立,而是彼此互鉴、水乳交融,共同构成人们生活的整体,潜在地促进人们的身份认同、族群认同与国家认同。在瑜伽焰口仪式音乐表演中,众生平等,六道皆有佛性,金刚上师(仪式核心人物)化作毗卢如来佛普度十方六道众生,这正是人们对正常社会中的位置结构反思后,将理想王国寄托于佛教仪式的具体体现。例如在瑜伽焰口仪式唱腔中常用的《三昧耶戒偈》就表达了在理想佛国,诸佛菩萨与众生平等,皆可获得真正平等觉知一切真理的无上智慧的观念:

汝等受佛戒,即入诸佛位。位同大觉已,真是诸佛子。

可见,仪式信仰的本质就在于仪式阈限期内的反结构社会关系,人们可在其中获得在正常社会生活状态下不可能体会到的理想的大同世界,从而得到心灵的慰藉。这一结构模式对于维护和谐社会秩序,调和人伦关系具有良好的化导功能,仪式的魅力也正在于此。

在仪式音乐表演中,“阈限期”往往与“迷幻(trance)”现象联系在一起,即随着仪式表演的深入,人们在某种仪式观念的主导下,伴随着一定的诱因(主要是音乐和舞蹈表演)由“自我”进入“他我”状态的过程。法国学者吉尔伯特· 罗杰 (Gilbert Rouget)将其唤作“迷幻”,是指一种人类自古以来就存在的,在某种特定的仪式场合出现的短暂性意识变化过程或状态,这期间音乐、舞蹈或某种法器等共同参与表演促使迷幻发生。美国学者贝克(Judith Becker)随后将其改为“trancing”,更注重其“入境→保持→出境”动态转换过程。⑤萧梅:《通过罗杰的观看:〈音乐与迷幻——论音乐与附体的关系〉》,《中国音乐学》2009年第3期,第46页。在罗汉寺瑜伽焰口仪式表演中,以金刚上师在法台上戴上五佛冠(毗卢帽)为节点,迷幻即已发生,阈限期开始,此时金刚上师化身为毗卢如来佛,仪式音乐表演即进入第一人称代言的话语叙事方式,上师可行使如来佛的一切法令和法术,呈现出与位置结构截然相反的“反结构”状态。此时音乐唱腔表演与此配合,众师齐唱诵《卢舍那佛圣号》,音乐成为上师进入迷幻状态的催化剂。 “阈限前期”与“阈限后期”则分别指金刚上师戴冠前及除冠后的仪式结构部分,为第三人称叙事方式。当上师诵唱《尊胜咒》之后除冠并脱去袈裟,即刻便还原本身 (自我)。此时,众师配合唱诵《尊胜幢菩萨圣号》,助其回归真身。可见,五佛冠这一符号表征成了阈限前后期仪式音乐表演转换的制动器。其角色转换,可用下图示意之:

作为仪式音乐之承载,阈限期及其“反结构共同体”对仪式用乐方式产生了重要影响。从阈限期与结构状态来看,整场瑜伽焰口仪式表演过程为:

阈限前期(正常状态:位置结构)⇒阈限期(仪式状态:反结构)⇒阈限后期(正常状态:位置结构)

上述这种身份与仪式身份的双重“位差”现象潜在地影响着仪式的程序与结构,固然也影响着仪式音乐的原则与风格。例如处于阈限前期与后期的仪式(即仪程的前后端)结构及内容较为松散自由,用乐方式与音乐形态亦相对自由多变,而处于阈限期的仪式(即仪程的中间主体部分)结构及内容较为严格稳定,其用乐原则与音乐形态则要严谨稳定得多。其原因在于阈限期外的金刚上师仅是法师本人,执仪者与信众二维关系处于正常的位置结构状态,仪程结构与用乐方式的自由空间要大些,而阈限期内的金刚上师成为如来的化身,执仪者与信众之间的关系处于非正常的反结构状态,出于崇佛誉神、庄严佛法之旨,其仪程结构、用乐原则及内容应力求严谨稳固。②关于罗汉寺瑜伽焰口仪式结构与仪式用乐之关系,笔者已在《巴渝地区瑜伽焰口仪式音乐的类型与结构》(《中国音乐》2017年第1期)与《佛乐传播与国家在场——以瑜伽焰口仪式音乐为例》(《民族艺术》2017年第1期)两文中有专述。图4可展示罗汉寺瑜伽焰口仪式中执仪者与信众二维结构与仪式结构、仪式用乐之关系(见图4)。

在田野考察中,笔者曾就仪式阈限期内的音乐表演问题对多位金刚上师进行访谈,部分上师不愿深谈,表示“不记得自己做了什么”。另部分上师则表示这一规范是从师父、师父的师父那里传下来的,因为从“登座启会”仪程戴冠开始,就暗示着金刚上师已经化身为毗卢如来佛,佛菩萨的一举一动(音乐唱诵表演)是不能随便改动的。可见,作为符号表征系统的瑜伽焰口仪式音乐表演(“对象性”模型)的变化与差异,本质上受制于仪式阈限期这一宗教观念(“归属性”模型),阈限期内的音乐表演与阈限期前后相比,执仪者的叙事方式(仪式音乐表演)悄然发生改变,在自我(第一人称代言)和他我(第三人称叙事)之间相互穿梭,以此达成仪式音乐表演的社会功能。执仪者与参与者皆对仪式阈限这一结构模式有着高度的心理认同,在长期的文化浸润中形成了强有力的文化身份认同感,进而对和合社会人伦、维系乡土社会秩序发挥了积极作用。

结 语

仪式音乐表演因其“摄心缚人”的社会教化功能,在维系乡土社会秩序、传承中华传统文化以及和合人伦关系等方面发挥了重要作用。佛教仪式音乐通过构建中华民族共同心理特质,在促进民族交往、交流与交融以及文化认同、国家认同的历史演进中发挥了重要的社会治理功能。因此,仪式音乐表演的研究具有重要的理论与现实意义。以仪式音乐表演民族志视角审视佛教仪式音乐,对仪式音乐表演冲突中的一系列“行为”与“场景”进行细致观察,借用符号学与阐释学等学科理念,对其仪式音乐表演过程中呈现出的一系列象征符号与符号表征进行解读,可深入探究仪式文化持有者内在的文化精神与观念构型,由此揭示出仪式行为及其产品——仪式音乐与仪式表演行为——仪式文本与文化主体观念之间的深层关联,进而达到对仪式音乐表演语境与社会功能的整体认知,丰富其文化阐释的内涵,推进中国传统音乐文化研究全面深入地发展。