为谁而战:战后“山西残留”事件与日本军人身份判定

——基于日本文献的考察

刘赫宇

1945年日本投降后,国民党军队在争取吸收日军的工作中不遗余力,其中以日军“山西残留”事件最具代表性。学界对这一问题进行过较为深入的研究。孔繁芝认为,日军山西驻屯军第一军梦想东山再起,策划实施了这一事件,企图通过协助阎锡山维持在山西的统治,以得到阎的暂时庇护,使其独立武装得以保留,并与“残留”日侨建立统一的体制,幻想用战胜国中国的资源,服务于战败国日本的经济复兴。实际上,“残留”日本军人试图“把山西变成日本重新向大陆扩张的前进基地”。此外,孔繁芝还结合相关档案,考察了日本人“残留”山西的人数等问题。(1)孔繁芝、尤晋鸣:《二战后侵华日军“山西残留”——历史真实与档案记录》,《抗日战争研究》2011年第2期;孔繁芝:《二战后“残留”山西日军日侨数字考》,《文史月刊》2017年第12期。

以往学界在研究该事件时,主要利用当时日军遗留的官方档案,这些档案为开展相关研究提供了重要基础。而在档案之外,当事人的回忆性文献也能提供更多鲜为人知的细节。战后,日本国内出版了大量有关“残留”事件的回忆录,通过这些回忆性文献,一些原先困扰学界的疑问逐渐得以解开,诸如战后阎锡山如何与日军第一军高层密谋、“残留”日本军人在山西的作战情况、被俘和改造情况,以及他们回国后的身份判定问题等。本文拟在前人研究的基础上,利用日本当事人的回忆性文献,力求对整个事件进行更为深入的解读。

一、事件的缘起

“山西残留”事件是战后各种复杂局势的产物。日本投降时,盘踞山西的日军主要是华北方面军第一军。1937年,该军曾是进攻山西的主力之一,最多时拥有3个甲种师团、1个乙种师团、3个独立混成旅团,总兵力超过9万人。随着日军在太平洋战场的形势逐渐吃紧,侵华日军精锐师团纷纷南下增援,第一军由此实力大减。尽管如此,直到日本投降,第一军仍有兵力6万余人。随着战后盟军占领日本,日本军队全体复员,在此情况下,若在日本国内保留成规模的军队是不可能的。从当时情况看,日本经济的复兴更是难以实现。燃料和矿产资源是工业发展的基础,战争期间,日本从中国东北、华北等地掠夺了大量矿产资源,而随着日本战败,这条资源补给线被完全切断。(2)城野宏『祖国復興に戦った男たち:終戦後四年間も中国で戦った日本人の記録』、不昧堂出版、2010年、48—52頁。

1945年7月,中美英三国发表《波茨坦公告》。作为处理日本问题的重要文件,《公告》奠定了战后国际秩序的法律基础,其中明确要求“日本军队在完全解除武装以后,将允许其返乡,得以和平从事生产生活之机会”。早在日本投降前,驻扎山西的日军中就有一些军官出于自身和日本国家利益的考虑,开始秘密研判国际局势,并认为随着战争的结束,美苏将成为超级大国,英法的实力则大大削弱,而战败的德意日三国也难以再有大的作为。另一方面,作为战胜国的中国必将取代日本在亚洲的优势地位,成为又一个世界大国。在这种形势下,中国如能将亚洲的力量整合起来,日本一定可以在美苏两个大国的夹缝中保持独立,并东山再起。(3)城野宏『祖国復興に戦った男たち:終戦後四年間も中国で戦った日本人の記録』、50—55頁。

1945年8月底,阎锡山以胜利者的姿态入主太原,他深知驻晋日军的实力,十分希望将其纳入自己麾下。为此,阎锡山主动抛出“橄榄枝”,与第一军司令官澄田睐四郎、参谋长山冈道武会面,并当场表示希望太原、临汾、榆次等地的日军继续在当地驻扎,以维持治安和交通,同时也欢迎日本侨民留在当地,服务于山西。(4)城野宏『祖国復興に戦った男たち:終戦後四年間も中国で戦った日本人の記録』、60頁。为了尽快落实此事,阎锡山派其心腹、晋军第二军军长赵瑞与日方谈判。谈判中澄田表示,第一军全员留下实在难以办到,而部分“残留”山西,则可以基于官兵的“自由意志”进行。最终双方商定,统计自愿留下的人数,这些人将以日军就地解散、晋军就地征召的方式“残留”山西。(5)米濱泰英『日本軍「山西残留」——国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後』、オ一ラル·ヒストリ企画、2008年、103頁。有关澄田就部分兵力可以“残留”问题,中日双方文献表述基本一致,如山西文史资料编辑部编:《山西文史精选 5——阎日勾结真相》,山西高校联合出版社1992年版,第100页。虽然澄田此前反复强调将充分考虑官兵的意愿,但据“残留”山西的日军士兵奥村和一回忆,官兵的去留,本人并没有选择权,而是基于一定的标准决定。那些服役时间较长的人、需要继承家业的长子可以优先回国。此外,由于战争刚刚结束,日本国内持续出现粮荒,愿意回家从事农业生产的人也可以申请优先回国。(6)奥村和一、酒井诚『私は「蟻の兵隊」だった:中国に残された日本兵』、岩波ジュニア新書、2006年、40—42頁。奥村和一,日本新潟县人,1944年11月入伍来华,隶属于独立混成第三旅团,纪录片《蚁之兵队》中的主人公。

在当时的情况下,阎锡山确有能力为“残留”的日本军人提供庇护。抗战胜利后,阎继续致力于维持其“独立王国”。与经济相对发达的东部沿海地区相比,山西的自然环境相对恶劣,且交通闭塞,不过这里煤炭资源十分丰富,恰好可以满足战后日本的能源需求。此外,山西的铁矿石、硝石、硫磺储量也十分可观。丰富的资源,加上阎锡山多年的经营,使当时闭塞的山西成为拥有20余家轻、重工业及化学工厂的工业强省。“山西残留” 事件的主要策划者之一,时任日军第一军第三混成旅团高级参谋的今村方策曾对部下直白地说:

将日军组编并残留山西,这是战胜国的阎锡山长官对我们第一军的命令,其目的就是利用我们强大的军事力量来阻止共产党军队的活动。我们在军事、经济、技术部门等方面协助他们,而作为报偿,将来我们也可以对他们有所要求……我们热切期望,因无条件投降而濒危的天皇制可以维持下去,变成一片废墟的日本能早日复兴。在中国驻屯军中,我们第一军深居内陆,可以有更长时间帮助居留民和部队主力完成遣返工作,我们也可以借此机会,拯救那些即将作为战犯被软禁的澄田司令官和其他军官及僚友。总之,特务团残留山西之事,是为了祖国复兴的大义……(7)元北支派遣第一軍隷下独立混成第三旅団残留特務団実録編集委員会編『終戦後の山西残留:元第一軍特務団実録』、残留特務団実録編集委員会、1989年、10—30頁。

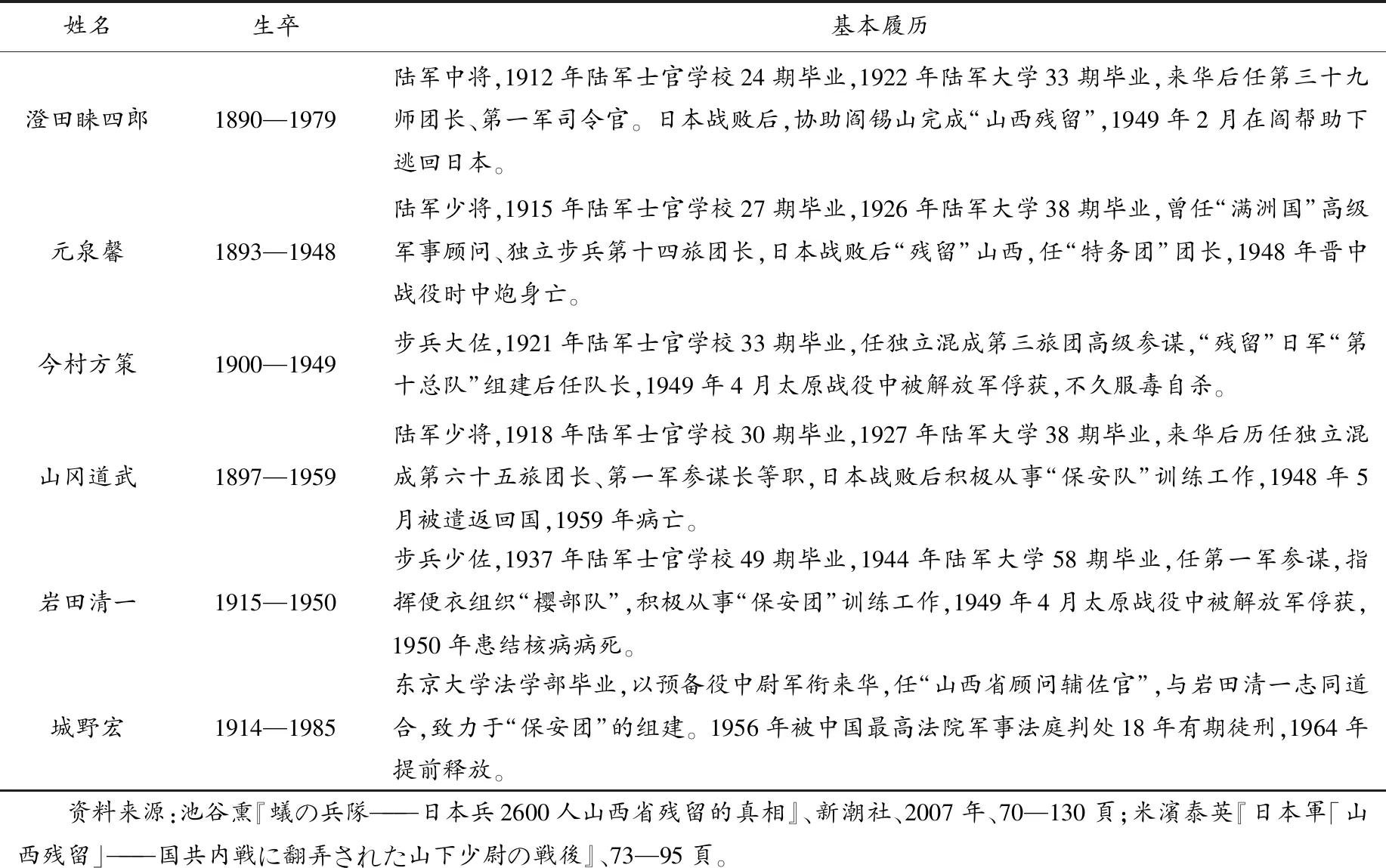

“山西残留”事件中的日军骨干

第一军各部的主要军官是“残留事件”的重要策划人,其中很多人都有可能作为战犯被追究战争责任,一旦进行审判,无疑是死路一条。因此,逃脱战争罪责是澄田的真实想法。“残留”山西后,他的确得以逍遥法外,不仅担任阎锡山的“作战顾问”,还于1949年2月,也就是太原解放前两个月逃回了日本。

二、“残留”日军的组编与作战

阎锡山之所以敢于鼓动日军部队留在山西为其服务,主要还是因为背后有国民政府的默许和支持。1946年1月,国民政府陆军总司令部相继颁布了《中国境内日籍员工暂行征用通则》和《补充日籍人员征用规定》,要求取消所有在华日军部队的建制与番号,并将原日军“总司令部”改为“总联络部”,由此,原先在南京、太原等八座城市中的“司令部”被改为“联络部”,负责向日军官兵传达中国陆军总司令部的命令和指示,并协助国民政府处理接收日军投降的相关工作。与此同时,阎锡山也开始对第一军“残留”军人进行组编。

鉴于日本投降后太原和大同“残留”的日本军人最多,组编工作主要在这两个城市进行。“残留”日本军人首先被编成“特务团”。太原特务团由陆军中将三浦三郎担任总司令,副司令分别为陆军少将元泉馨和山冈道武,岩田清一任参谋。特务团下辖第一、第二、第三、第四、第五、第六团及炮兵团共7个团,每个团相当于日军一个大队,各团由四五个中队组成。大同特务团由步兵大佐林丰任总司令,下辖特务团本部和第七、第八、第九、第十、第十一团及一个机动装甲大队,每个团下设四个中队,还配备一个炮兵中队和重机枪中队。据统计,特务团最初总兵力近万人。

“残留”日军编组过程中发生了一件“意外”之事,令阎锡山等担心不已。1946年3月,共产党、国民党和美军代表各一人组成“三人小组”来到山西,专门监督战后日本人的遣返工作。在太原,三人小组告诉阎锡山,将日军留在山西为己所用,是违反《波茨坦公告》的行为。对三人小组的意见,阎锡山当面表示赞同,背后却以“假解散,真藏匿”的方式对抗,将特务团第一团转移至太原以东的陈家峪,第三团藏到汾河西岸的彭村,第六团则退至太原南门外的大营盘。此外,由于位置偏僻,当时分别在阳泉和忻县的第五团、第七团则原地待命。三人小组又来到大同,并将当地日军召集起来,态度坚决地要求将其迅速遣返回国。当地日军最高负责人、第四独立警备队司令官坂本吉太郎认为,大同及以西地区尚有1万日本军人和2万多日本侨民,如果将其顺利遣返回国,则需要保证铁路的通畅和沿线治安的稳定,因此,在大同需要保留一定数量的日军武装作为“后卫尖兵”。对此,三人小组表示同意。经此“意外”之事,不少“残留”日本军人发生了动摇,一些随军家属也放弃了“残留”打算,选择回国,从而造成“残留”事件中的一次回国潮。

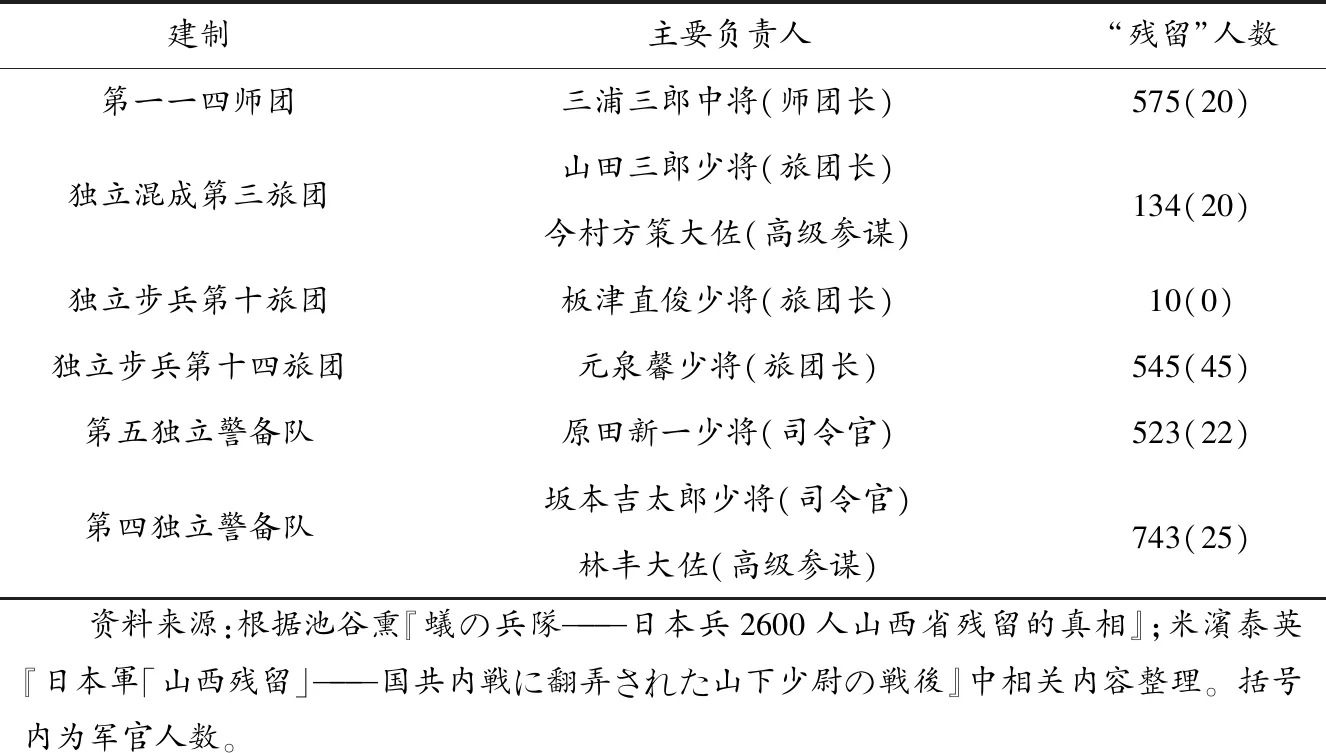

根据档案史料记载,第一军共有不到2600人留在了山西。特务团经过数次调整和改编,到1947年10月,终于有了正式番号——晋军“暂编独立第十总队”(简称“第十总队”)。与此同时,大同特务团也进行了改编,并新设番号“暂编独立大同总队”。(8)山西省档案馆编著:《二战后侵华日军“山西残留——历史真实与档案征引”》,山西人民出版社2007年版,第308—311页。初期,由于时间仓促,这些日本军人头戴刚刚下发的国民党军队军帽,但仍身穿日本军服。(9)山西省档案馆编著:《二战后侵华日军“山西残留——历史真实与档案征引”》,第308—311页。

日军第一军部队“残留”情况

此后大半年时间,“残留”日军部队并未承担太多作战任务,直到1948年夏天的晋中战役,第十总队才首次参与大规模作战。1948年6月至7月,解放军与晋军在晋中展开了激烈战斗,阎锡山的第六十一军在平遥一带被解放军击溃,而前去救援的部队也被解放军包围。赵承绶指挥的晋军第七集团军则被徐向前指挥的三个纵队击溃,仓皇逃入祁县县城,赵承绶最终被俘。阎锡山为救援自己的心腹,急命第十总队主力驰援。交战中,解放军使用刚刚缴获的美制榴弹炮,对第十总队各部进行猛烈炮击,包括第十总队副司令官元泉馨和第一团团长小田切正男等在内的200多人被击毙,300多人被俘,其中第一团、第三团几乎全军覆没。而此时,今村率领的另一部主力仍在解放军的包围圈中。身在太原的岩田清一连忙组织“岩田挺身队”,将今村等人救回。经此打击,第十总队元气大伤。此后,今村对部队建制进行了调整,原第一团、第三团残部合并为新一团,原第二团、第六团合并为新二团,原第四团残部并入炮兵团。(10)米濱泰英『日本軍「山西残留」——国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後』、193-200頁。

1948年10月5日,徐向前指挥华北军区第一兵团、西北野战军第七纵队和晋中地方武装共17个旅8万余人,提前发起太原战役,很快肃清了晋军在太原城南的外围兵力。在此之前,阎锡山已在太原城内外构筑了密集的防御工事,把太原变成一座名副其实的“堡垒”。因此,解放军发动的太原攻坚战也成为国共内战中最著名的城市攻坚战之一,其战斗之惨烈、耗时之久,在中国战争史上也极为罕见。在晋中战役中受到重创后,第十总队全部撤回太原防守。由于太原城外的东山要塞战略位置十分重要,第十总队便驻扎在这里。在解放军进攻最为猛烈的时候,为了不丢掉这些要塞阵地,这些日本军人竟违反国际法,使用了化学武器。据山下正男回忆,这些化学武器种类繁多,有黄绿色的氮气、绿色的催泪瓦斯、黄色的糜烂瓦斯、红色的致吐瓦斯,以及茶色的血液和神经毒剂等。(11)米濱泰英『日本軍「山西残留」——国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後』、210頁。值得一提的是,关于“残留”日本军人在作战中使用化学武器,我们至今未在其他任何资料中见到相关记载。

太原城外有一座双塔寺,寺内有两座明代高塔。阎锡山以双塔为中心,建立了前沿指挥所和炮兵观测所,构成晋军在太原城东南要塞的重要支点。1949年4月20日,解放军对太原城外各目标发起攻击。4月22日拂晓,山下正男照例从观测所向外观望,眼前所见令他大吃一惊。原来在阵地周围,出现了两道5米多深的堑壕和几条交通壕,而前一天傍晚这些还不存在。就在山下惊愕之际,解放军第六十三军前沿部队对双塔寺晋军炮兵指挥所发起了攻击,解放军的150毫米榴弹炮开始射击。第十总队的碉堡虽然用大石块垒成,坚固异常,但在猛烈的炮火之下,还是逐渐崩塌,硝烟在塔内弥漫,在此驻守的日本兵不堪忍受,纷纷逃出工事,而此时解放军已将阵地包围,(12)米濱泰英『日本軍「山西残留」——国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後』、226—228頁。没等山下等人缓过神来,就成了解放军的俘虏。

山下正男等人被俘后,由于解放军忙于总攻太原城的准备工作,只缴了山下和岩田等人的武器,没有收缴私人物品,还允许其在解放军士兵的监视下,在双塔寺阵地自由活动。由于这里地势较高,山下等人目睹了解放军攻占太原的过程:“那种情景难以名状,感觉就像是梦中一样……大地为之颤动,一刻也没有停息……大东门、小东门一带原本坚固的城墙也逐渐瓦解了……很快,解放军先头部队就在已经占领的城墙插上了鲜艳的红旗,渐渐地,四周城墙上都插满了红旗”。(13)米濱泰英『日本軍「山西残留」——国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後』、230—234頁。1949年4月24日,经过数小时激战,解放军冲进太原绥靖公署,太原宣告解放。解放军以伤亡4.5万人的代价,全歼晋军13万余人及民团8万人,而今村方策也率剩余的约400名日本军人缴械投降。几天后,在下属官兵的人身安全得到保证后,今村方策服毒自杀。

4月25日,也就是太原解放的次日,聂荣臻率部沿同蒲路北上大同。在听闻解放军攻占太原并进军大同后,大同之敌斗志全无。最终在解放军的重重包围下,大同于4月29日宣告和平解放,“残留”大同的日本军人也全部投降。

三、“残留”日本军人的被俘、改造与归国

被俘的日本军人很快被押解到榆次的解放军敌工部关押,一个月后,又被关进太原战犯收容管理所,从事修缮损毁之城墙、挖掘砂土和道路修整等工作。此后,被俘日本军人又辗转被解送到大同,在煤矿劳动改造。据被俘日本士兵奥村和一回忆,当时大同煤矿的条件较为艰苦,伙食也很简单,矿内由中国人负责采挖,而他们将煤炭背出矿井,劳动强度较大。离开大同再次转移前,当地政府还组织被俘日本军人参观了著名古迹云冈石窟。(14)奥村和一、酒井诚『私は「蟻の兵隊」だった:中国に残された日本兵』、86—88頁。

结束了大同的劳改生活后,这批日俘又被解送到河北永年战犯管理所,开始了数年的思想改造。永年是一座四周有护城河的县城,用奥村和一的话说,“就像一座大监狱”。来到这里,本以为可以被释放回国的日本俘虏都很失望,以至于有些人在回忆录中承认,当时许多日本老兵都对人民政府持强烈的抵触情绪。奥村和一回忆说,他当时心里只想着干这些农活是为了当地淳朴勤劳的农民,而不是为了新生的人民政府。

在永年,进入管理所的战俘被称为“学员”,管教人员将其编为若干中队,中队以下设若干个班,每班10名学员,日常生活都实行军事化管理。一名沈姓政委主管他们的劳动改造和日常生活。最初,奥村和一在砖窑场帮工,而山下正男负责修缮庙中的讲堂、会堂等,而且还要干一些农活,如水田除草及棉花采摘、装运等。

思想改造是永年战俘管理所的鲜明特色。劳动之外,管理所的工作人员十分重视学员的思想改造和教育工作,如在讲授“社会发展史”等课程时,向学员讲述“社会不是英雄豪杰的产物,而是由劳动大众创造的”等观点。在讲授“资本主义发展史”时,教员则讲解资本主义的运行机制,让大家认清资本主义制度及经济剥削的原理和性质。此外,在思想教育中管理所还开展了对日本发动侵略战争本质的讨论。讨论中,管教人员让学员以批评与自我批评的方式,反思日本的战争罪行,痛诉日军的三光政策和南京大屠杀暴行。有些学员最初还对所学内容将信将疑,直到回国后读了相关书籍,才知道这些暴行都是真实发生过的。据山下正男回忆,经过几年的劳动改造,他的思想确实发生了很大转变。通过劳动,他体会到了中国农民的勤劳和艰辛。

关于这批日本俘虏的最终归宿(这也是日本俘虏当时最为关心的问题),主要取决于两个因素:一是看他们改造的态度和效果,二是中国政府的日侨、日俘遣返政策和工作进程。到1953年3月,随着朝鲜战场的局势趋于稳定,中国政府开始考虑遣返抗战结束后滞留在华的日本人。1954年8月,山下正男和奥村和一等人作为第一批赦免人员被释放并准许其返回日本。当宣读特赦令的时候,山下非常兴奋,因为他终于可以回国开始新的生活了。1954年9月26日,山下正男等人从天津塘沽港登上“复兴” 号轮船返回日本。登船前,相处几年的沈政委和山下握手时说:“山下,我们终于要分别了!希望你能全家团圆,快乐、和平地生活下去”。(15)米濱泰英『日本軍「山西残留」——国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後』、254頁。而此时,距离日本投降已过去了9年。

四、“残留”日本军人的身份判定

乘船归国的“残留”日本军人顺利在日本舞鹤港登陆。然而回到故土的那一刻,这些日本军人并没有像沈政委所祝福的那样,而是坏消息接踵而至。山下正男被告知母亲已在10个月前去世,更让他难以接受是,自己早在1946年3月就被日本军队除名。奥村和一等人的情况也是如此。老兵们在离船上岸时,日本厚生劳动省负责遣返事务的官员早就在码头等候,向他们发放遣返证明,并让他们立即填写。奥村要在“职业”一栏中填写“军人”,却被日本官员劝阻,官员告诉他,他们早已不是军人,而是平民。对此,奥村等人显然不能接受,他专门前往新泻县政府查询,发现自己的档案上写着“昭和21年3月15日,当地解除现役离队”等字样,这意味着他早在8年前的1946年就被解除了军籍。

针对这一问题,日本政府的态度显得格外重要。受到特赦的“残留”日本军人归国后,日本参议院厚生委员会和众议院“海外同胞撤回及遗属援护调查特别委员会”分别召开听证会,调查相关情况。1956年底,应“残留”老兵的强烈要求,日本众议院下属的委员会再次举行听证会,澄田睐四郎和山冈道武等“残留”部队的主要指挥官都出席了听证会。当时,“残留”老兵与日本政府之间的分歧主要集中在两点:一是官兵“残留”山西是否出于军令;二是日军官兵“当地解除现役离队”发生在何时,是以何种方式进行的。对于这一事件,澄田睐四郎在日本国会一口咬定,当时自己作为晋军的作战总顾问,只进行作战指导,从未参与指挥军队。而出席听证会的山冈道武则不断强调自己是以战犯嫌疑人的身份被阎锡山软禁的,主要工作均由今村方策负责,自己“只不过是没有实权的空架子”。(16)池谷熏『蟻の兵隊——日本兵2600人山西省残留的真相』、188—189頁。

在听取了各方陈述后,日本厚生劳动省发表了六条主要意见,其基本内容为:根据阎锡山公布的《第二战区特务团官兵待遇办法》,判断“残留”部队应该是阎锡山根据《日籍人员暂行征用通则》,按照“技术者”将其编成了“特务团”的。(17)池谷熏『蟻の兵隊——日本兵2600人山西省残留的真相』、184頁。由于日本投降后阎锡山对外界封锁消息,同时日军第一军主要指挥官也被软禁,因此日军官兵对9月9日在南京举行的受降仪式并不知情,而对日本天皇发布的所谓“终战诏书”,他们也认为这只是暂时的“停战”,以后还可以拿起武器继续“战斗”。日本导演池谷熏曾采访过这些“残留”日本军人,他相信日本军人之所以“残留”山西,是因为有“军令”的存在。(18)池谷熏『蟻の兵隊——日本兵2600人山西省残留的真相』、68—90頁。

厚生劳动省还认为,根据日本陆军复员的相关规定,对在华日军部队采取了“当地解除现役离队”的方式解散,而第一军各部指挥官都始终坚持全员回国的方针。此后,随着国民政府相关政策的变化,决定遣返那些以“技术者”身份留下的日本人。而阎锡山为了增强自身实力,对联合调查人员百般隐瞒,继续留用日本军人。虽然一些军人及家属因为发生动摇而决定回国,但还是有近2600名军人“自愿”“残留”山西。(19)池谷熏『蟻の兵隊——日本兵2600人山西省残留的真相』、185—186頁。此外,厚生劳动省还强调,并没有可以直接证明日本军人是按照军令“残留”山西的证据,因此只能确定这些“残留”军人是以个人自愿的身份参加了阎锡山的雇佣部队。这样的说法,无疑将“残留”山西的责任全部推给了阎锡山和“残留”的日本军人。

由于“残留事件”的当事人与政府在上述问题上存在明显分歧,难以调和,双方的对抗开始出现在日本各地。1991年,曾“残留”山西并幸存下来的原日本军人还在日本设立了“全国山西省在留者协议会”,而原独立混成第三旅团的官兵还成立了名为“晋西会”的战友会。此外,他们还尽可能利用多种方式进一步扩大舆论宣传。山下正男曾长期担任静冈县热海市议会的议员,他经常到全国各地讲演,讲述当年“残留”山西的经历。“全国山西省在留者协议会”每年4月都在位于兵库县的天隣寺举行“残留”军人的“慰灵”仪式。许多原日军军人都认为自己当年留在山西既是上级的命令,更是“为日本而战”,甚至有人认为,自己当年是受到上级的欺骗才成为“山西残留”事件的参与者。(20)张永洁、孔繁芝译注,孙凤翔审校:《日本〈读卖新闻〉报道两则》,《山西档案》2001年第2期。

2000年,在得知山西省档案馆藏有一批当年“残留”日军部队的档案后,曾“残留”山西的原日本军人奥村和一很快来到了太原。但由于山西省档案馆刚开始启动这批档案的整理工作,尚不对外开放查阅,所以奥村并没有看到这批档案,不得不带着遗憾返回日本。(21)《原残留山西日兵起诉日本政府》,《山西档案》2000年第5期。当年6月,在日本家中的奥村收到从太原寄来的邮件,里面装的是奥村期待的档案复印件。原来山西省档案馆为奥村提供了今村方策亲自编写的《总队长训》和《总队部服务规定》的复印件,其中详细记录了有关“残留事件”的重要内容,有力地证明了“山西残留”事件并非阎锡山简单雇佣日本军人的事件,“残留”日军部队也是严格按照日军军规组建的。

2001年5月,当年“残留”山西的13名原日本军人及其亲属,向东京地方法院提起诉讼,起诉日本厚生劳动省总务、人事和恩给等局负责人,要求日本政府恢复其退伍军人身份,并享受相应的待遇。2004年4月,东京地方法院一审判决原告败诉,而在这诉讼的4年间,原告中已有4名老兵去世。2005年3月23日,日本最高法院以与1956年厚生劳动省听证会上相同的理由,终审判决原告败诉,这标志着“残留”老兵要求日本政府恢复其退伍军人身份和待遇的希望彻底落空,用“残留”老兵自己的话说,战争之后被迫“残留”中国,现在又被国家所抛弃。(22)池谷熏『蟻の兵隊——日本兵2600人山西省残留的真相』、90頁。

五、余论

早在1945年日本投降前,一些日军军官就预感到这场战争的结局,他们希望保留国家战争机器、恢复国力。由于看中山西这座资源宝库,加上阎锡山的挽留,近2600名日本军人打着“复兴日本”的旗号,“残留”在当时闭塞的山西。为掩人耳目,阎锡山组建了“暂编独立第十总队”和“暂编独立大同总队”,由此,日军得以在山西保留了一支武装。在此后的作战中,第十总队甚至公然违反国际法,使用化学武器。

既往研究较少关注“残留”日本军人被俘后的境遇及身份判定问题,笔者认为,这一问题恰恰具有重要的研究价值,甚至影响到我们对整个事件的评价。“残留”日本军人被俘后,中方秉持人道主义原则,不仅保障其基本生活,还对伤者进行医治。为了使其彻底反省战争期间自己的所作所为,在劳动和思想改造中,除了要求这些被俘日本军人参加体力劳动外,还要求其以批评与自我批评的方式,反思日本发动侵略战争的本质。通过劳动改造和学习,他们开始接触中国农村的真实生活,体会到中国农民的艰辛,逐步理解劳动人民的想法,继而对其产生了一种莫名的亲近感。原“残留”日本军人山下正男回国后承认,他的思想确实发生了一些潜移默化的转变,淡化甚至消除了对中国和中国人的敌意。(23)米濱泰英『日本軍「山西残留」——国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後』、243頁。

然而“残留”日本军人回国后,日本政府与当事人在身份判定上产生了分歧,其焦点在于,日军第一军部分官兵战后“残留”山西是否出于军令、“残留”事件是否为有组织的行动。而要解开这些谜团,最直接的方法莫过于找到当时日本官方的档案。然而令人遗憾的是,当时“残留”事件是在极其保密的情况下筹划实施的,即使存在相关档案,一时也无从查找。没有相关的档案证据,加上日本政府矢口否认曾策划或默许过这一事件,这些老兵恢复退伍军人身份的努力也希望渺茫。由上可见,“山西残留”事件是日本侵华战争的余波,参与事件的日本军人不仅为中国人民带来了战争灾难,其自身也沦为日本军国主义的牺牲品。