幼儿行为观察与分析的实践路径

——以科学探究领域为例

陈 铮

(鞍山师范学院高等职业技术学院,辽宁鞍山,114000)

观察能力是幼儿园教师重要的专业能力,是衡量幼儿教师专业水平的重要尺度。2011年,教育部制定的《幼儿园教师专业标准(试行)》中就指出教师“应当掌握观察、谈话、记录等了解幼儿的基本方法”[1]。通过观察与分析幼儿的行为,教师才能真正了解幼儿的内在需求、兴趣需要,才能根据幼儿的个体特点来组织教学活动,真正实现“以幼儿为中心”的理念。然而,在幼儿行为观察实践中,教师普遍在观察记录、分析解读等方面存在误区。对此,教师需要在实践中不断探索,明晰幼儿行为观察与分析的实践路径。

一、制订观察指引,聚焦行为

幼儿在每次活动中表现出来的行为都有其个性特点和特色,但在现实中,教师的精力有限,不可能在同一时间对全班幼儿表现出的所有行为进行“全方位”观察。“观察”幼儿不等同于“看”幼儿,对幼儿行为的观察不是随机的,而是要有目的的。在对幼儿行为进行观察之前,最重要的是明晰观察幼儿行为的要点。有学者指出:“观察要点,不是对某一个概念作逻辑上的划分,而是在充分思考我们所要观察的内容项目上,对幼儿学习与发展的认识掌握。”[2]因此,幼儿行为观察与分析的第一步需要通过制订“观察指引”来引导教师聚焦幼儿的学习与发展,为观察提供方向。

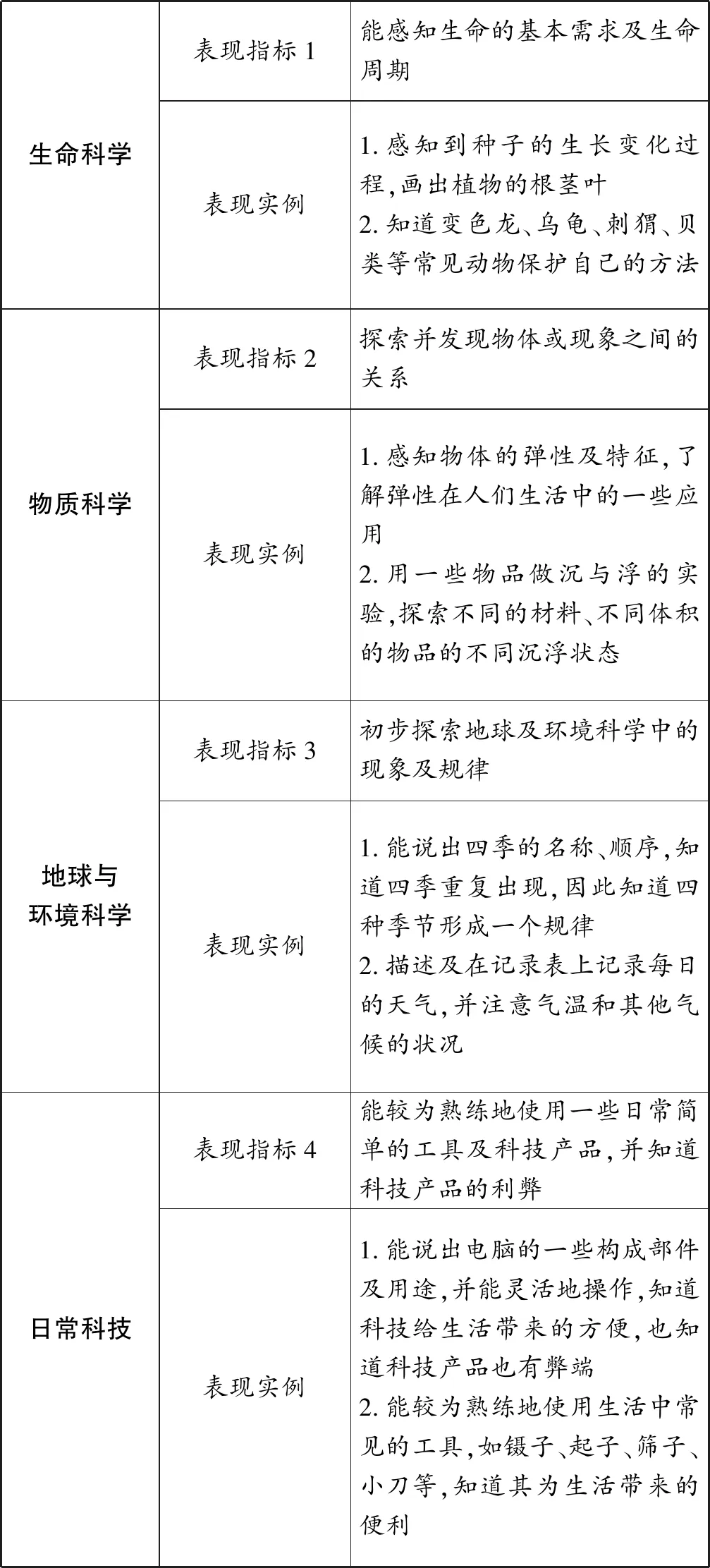

观察指引是指对幼儿发展的应有水平以及发展潜能的合理期待,通过构思观察架构,为教师对幼儿的观察提供方向指引,具体包括“表现指标”和“表现实例”。“表现指标”是指对幼儿表现出的技能、行为进行发展水平的具体陈述;“表现实例”是对发展水平列举具体的说明、实例,来解释相应的表现指标。[3]教师可以与《3~6岁儿童学习与发展指南》(下文称为《指南》)相关联来制定观察指引,在观察周期内聚焦一个发展领域对幼儿行为进行观察,细化《指南》中的发展目标,形成“表现指标”与“表现实例”。教师依照《指南》形成的观察指引,不仅可以提示《指南》中的发展目标所对应的幼儿行为表现有哪些,让观察更加聚焦,也让观察到的幼儿行为表现能快速对应到幼儿相应的发展水平。

以《指南》中“科学探究”为例,目标3“在探究中认识周围事物和现象”中涵盖了幼儿在“生命科学”“物质科学”“地球与环境科学”和“日常科技”四个方面的探究与认识,[4]对不同年龄班幼儿在四个方面的经验水平进行细化,形成幼儿的表现指标,再分别对每个表现指标进行实例解释,最终形成观察指引,如表1“大班幼儿‘在探究中认识周围事物和现象’的观察指引”所示。

表1 大班幼儿“在探究中认识周围事物和现象”的观察指引

二、明晰观察情境,计划活动

关注幼儿学习与发展需要教师把大量注意力投入在幼儿的行为表现上,观察一群幼儿确实让教师不堪重负。有教师表示:“观察记录起来手忙脚乱,孩子有需要时我还要及时进行回应,记录什么我也不是很清楚。”

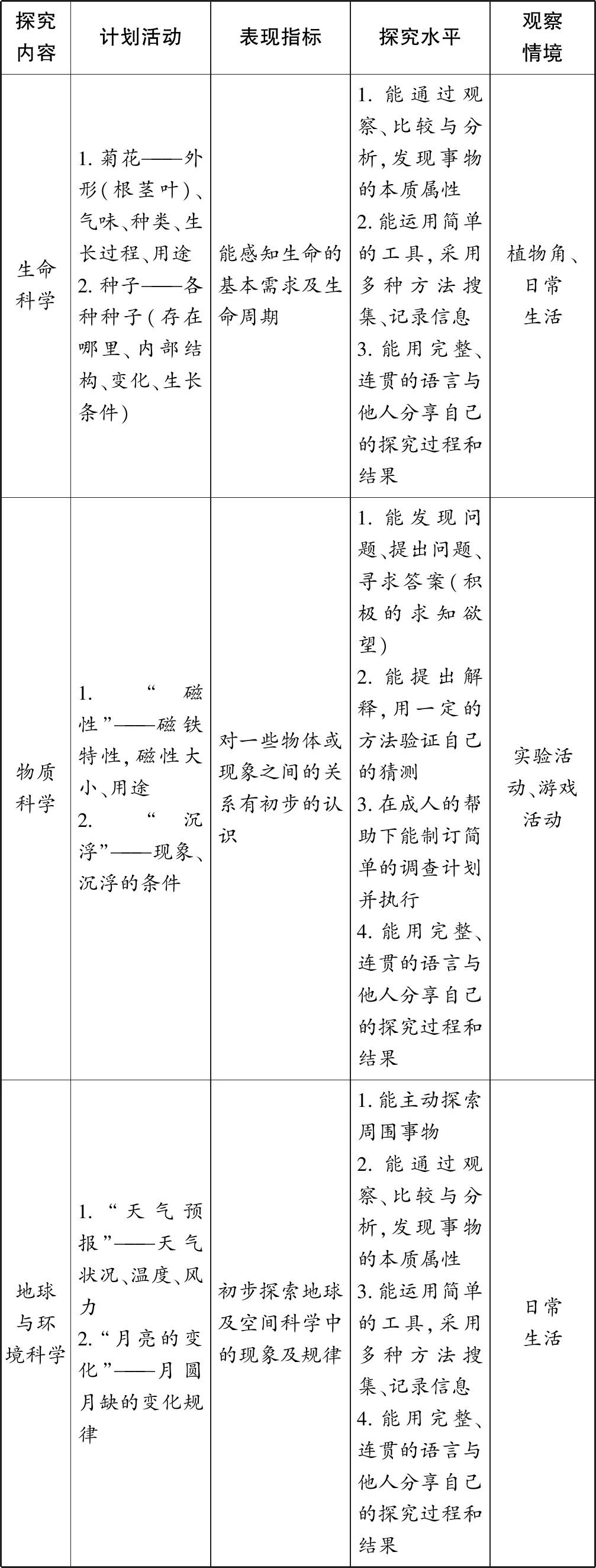

幼儿的学习行为常常跟随活动的开展而发生,因此幼儿行为观察与分析的第二步是教师制订简单的活动计划,把所要观察的目标与幼儿活动联系起来。例如,观察幼儿的探究行为时需要清楚幼儿的探究不会仅出现在教师安排好的科学活动中,同时他们会把获得的探究经验延伸到其他活动与情境中呈现。因此,教师制订活动计划的目的不是给幼儿的学习限定范围,而是丰富幼儿的探索经验,最大限度为幼儿提供展现探究行为的机会。与此同时,教师通过预想不同情境下幼儿有可能出现或发生的行为,才更有针对性、目的性地去观察记录幼儿行为。如表2“大班幼儿科学探究活动计划表”中,按照幼儿在“生命科学”“物质科学”“地球与环境科学”和“日常科技”四个方面的探究内容,事先计划相关活动,再对应列出预期可以观察到的幼儿行为表现指标、探究水平以及观察情境,保证教师在观察记录时做到“心中有目标、眼中有幼儿”,让观察聚焦于幼儿的探究行为。

表2 大班幼儿科学探究活动计划表

三、客观记录描述,丰富素材

幼儿行为观察与分析的第三步是对幼儿行为进行客观描述。了解幼儿学习与行为不能单纯为了观察任务而打破幼儿原有的生活秩序。教师要做到两个“客观”:一是客观的环境,教师在幼儿真实自然的活动情境中进行观察;二是客观的记录,通过眼睛对幼儿行为进行的观察记录需要呈现客观的事实,以保持其真实性,即观察记录的语言应是客观的,不应带有个人的主观色彩和倾向性。客观的语言是在观察记录的基础上,尽可能还原实际的现场情境,保证客观真实,而不是自己的评价判断。

例如,对同一幼儿行为表现的观察记录表述为“在建构区,S选择了雪花片,S没有与伙伴交流,5分钟后一个人用雪花片拼插出造型,然后拿起边玩边说‘是装甲车’”,这样的记录属于客观记录。如果表述为“S在建构区开心地进行拼搭雪花片,没有与同伴分享成果,一个人能高兴地玩起来”则属于主观判断。两者最主要的区别在于客观记录是过程性的细节描述,主观判断是结论性的笼统概括。

对幼儿行为的观察记录,单靠教师的一双眼睛是不够的,还要有丰富的活动素材作为观察幼儿行为的支撑辅助。相机可以作为教师观察记录幼儿的另一双“眼睛”,为教师收集更多幼儿行为的“活”素材,让教师通过照片、视频的形式记载与存储幼儿行为的生动情景。为了节约时间来收集更多幼儿的素材,现实中不少教师随时用手机拍照,一次活动下来,教师的记录成果颇丰。但是,照片里的幼儿在做什么、怎么做的、为什么这么做,单单通过照片无法理解。因此,照片可以作为对幼儿行为进行观察记录的有效媒介与手段,但不能作为对幼儿行为进行观察的结果材料。只有把对幼儿行为的客观文字描述与照片结合起来,每张幼儿活动的照片配合文字记录呈现出来,作为支撑幼儿行为表现的凭证,才能描绘出幼儿行为动态的情景过程,反映出幼儿真实、全面的状态。

四、分析幼儿行为,解读童心

观察需要教师在对幼儿行为“看”的同时理解捕捉到的幼儿行为。因此,对幼儿行为进行观察最重要的一步是对幼儿行为进行解读。对幼儿行为进行观察是一线教师当下做得最多、感触最深的工作,但是过分追求观察记录的客观真实,而轻视分析与童心解读是目前普遍存在的误区。[5]例如,教师存在对幼儿行为表现的心理特点了解不透、对观察结果解读感到力不从心等现象。对此,教师可以通过以下方式解读、分析幼儿行为。

(一)探寻原因——谈话法

教师仅通过眼睛进行观察容易夹杂教师自身主观的理解,不能真实反映幼儿内心的想法。例如,一位教师发现幼儿A趴在地上一动不动,如果仅根据教师所见做推断,可能会认为A淘气耍赖,而事实是A发现自己所穿衣服颜色与地板颜色一致,想把自己变成“变色龙”,通过颜色来伪装自己与其他幼儿互动。教师对眼前的一幕不要立刻做出判断,可结合谈话了解幼儿的想法,多问“你在做什么”“为什么这样做”“然后准备怎么做”,就会发现幼儿的行为充满了很多奇思妙想,才能挖掘出行为背后的“意义”。

(二)深层解读——理论分析法

幼儿发展相关理论为分析幼儿的视角提供了丰富的理论支持。例如皮亚杰的认知发展阶段理论、斯金纳的操作行为主义理论、班杜拉的观察学习理论等,都能为幼儿行为提供多元的分析方向。教师可以带着问题去思考,结合不同的理论观点,利用丰富的互联网资源查找与幼儿行为及学习发展相关的理论文献,进而拓展解读幼儿行为的思路。值得注意的是,教师要避免在分析时“就事论事”地把幼儿的行为表现重复表述。例如,一位教师对幼儿探究行为的分析是“宁宁能够感知到种子的生长变化过程,并画出了植物的根茎叶”。这样的分析只是把对幼儿行为的观察记录进行了总结,仅从幼儿行为的边缘进行解读,并没有推敲出幼儿行为的背后所蕴含的发展实质。

(三)合理评价——常模参照法

常模参照法指在对幼儿行为进行分析的过程中参照幼儿发展一般规律和平均水平进行判断,进而做出对幼儿发展水平的评价。《指南》为教师分析幼儿学习与发展提供了参照,但是《指南》并不是衡量幼儿发展的“标尺”,教师在使用时,应该尊重幼儿行为的个体差异性,避免用“一把尺子”衡量所有幼儿。为此,教师可以利用上文提到的“观察指引”作为分析参考的工具,对幼儿不同的“表现指标”作出“尚未发展”“发展中”“熟练”的判断,如表3所示。

表3 大班幼儿科学探究发展评价表

教师可以分别在学期初、学期中以及学期末不同阶段,多次观察记录后对照观察指引中的表现指标来对幼儿发展状态进行评价。发展状态中的“尚未发展”指的是观察过程中幼儿尚未表现出表现指标中的技巧、行为;“发展中”指的是幼儿表现出相应的技巧、行为,但是行为并不稳定,幼儿的行为发展正处在形成阶段;“熟练”指的是幼儿相应的技巧、行为在不同情境下稳定、持续地出现,幼儿行为技巧已掌握。[6]依此评价表,教师可以从整体把握幼儿行为所处的发展水平,有利于接下来对幼儿行为进行针对性的教育引导。

教师对幼儿行为进行观察与分析的方法多种多样,但是还需要教师在实践中根据观察目的灵活使用,不断探索经验。教师只有厘清实践思路,明晰幼儿行为观察与分析的路径,才能做到“万变不离其宗”,灵活捕捉并解读幼儿行为的变化与发展。