郁三针配合耳穴压豆治疗肝火扰心证失眠疗效观察

罗 燕,訾 勇,陈淑娇,周玉华

(福建中医药大学附属第三人民医院,福建 福州 350108)

睡眠是人类不可缺少的一种生理现象,人的一生中,睡眠占了近1/3的时间。随着现代工作节奏的加快,生活压力的加大,失眠的发生率呈现逐年增高的趋势。失眠是以频繁而持续的入睡困难和(或)睡眠维持困难并导致睡眠感不满意为特征的睡眠障碍。表现为轻者入睡困难或寐而易醒,醒后不寐,重者彻夜难眠。失眠呈慢性化病程,近半数严重失眠可持续10年以上。长时间的失眠,常常会继发头晕、乏力、焦虑、抑郁、烦躁、高血压等,严重影响日常生活及工作,降低生活质量。针灸治疗失眠具有不良反应少、无成瘾性、无药物依赖、起效快及远期疗效好等优势。笔者采用郁三针配合耳穴压豆治疗肝火扰心证失眠取得满意疗效,现报道如下。

1 临床资料

患者均来源于2019年4月至2020年3月福建省第三人民医院治未病中心门诊,共45例,其中男22例,女23例;年龄最小20岁,最大65岁;病程最短3周,最长8年。患者诊断均符合《中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分》[1]中不寐的诊断标准。病情轻入睡困难或睡后易醒,醒后难以入睡,重者彻夜难眠,常伴有头痛、头昏、心悸、健忘、多梦等症。并且符合肝火扰心的辨证要点[2],兼见心烦易怒,口苦咽干,便秘溲赤,舌红苔黄,脉弦而数。经各系统和实验室检查均未发现异常指标。患者没有使用辅助睡眠类药物,或者曾经服用辅助睡眠类药物但停药30天以上。排除躯体疾病或其他精神疾病的并发症;排除妊娠或哺乳期妇女;排除其他有器质性疾病或严重脏器功能不全者。

2 治疗方法

取穴:四神针、内关(双侧)、三阴交(双侧)、太冲(双侧)。操作:采用0.3 mm×25 mm、0.3 mm×40 mm一次性毫针针刺。四神针(位于头部,百会穴之前后左右各旁开1.5寸)向百会平刺0.5~0.8寸,内关直刺0.5寸,三阴交直刺1寸,太冲直刺0.5寸,均行捻转补泻手法之泻法。留针40 min,每10 min行针1次。针刺结束后立即予耳廓常规消毒,行耳穴压豆(王不留行籽),耳穴选用神门、肝、心、皮质下,嘱患者每日早、中、晚按揉穴位数次,每个耳穴按揉刺激后有轻微酸麻胀痛为宜,尤其在入睡前或夜间醒来难以入睡时给予按揉。耳穴压豆左右耳交替,每3~4日交替1次,7次为1个疗程,针刺隔日治疗1次,10次为1个疗程,共治疗2个疗程。

3 疗效观察

3.1 观察指标 治疗前和治疗后分别采用匹兹堡睡眠质量指数(pittsburgh sleep quality index,PSQI)量表[3]进行评分。该量表由19个自评和5个他评条目构成,其中第19个自评条目和5个他评条目不参与计分,18个条目组成7个成分,包括入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、睡眠质量、日间功能障碍以及催眠药物等,因本研究没有使用辅助睡眠类药物,故催眠药物条目不评分。每个成分按0~3等级计分,累积各成分得分为PSQI总分,7个成分总分范围为0~21分,除去催眠药物不评分,故总分为0~18分,得分越高,表示睡眠质量越差。

3.2 疗效判定标准 参照《中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分》[1]中不寐的疗效判定标准。①治愈:睡眠正常,睡眠质量好,伴有症状消失;②好转:睡眠时间延长,伴有症状改善;③无效:症状无改变。

3.3 统计学处理 采用SPSS 21.0统计学软件对数据进行分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,治疗前后比较采用配对样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

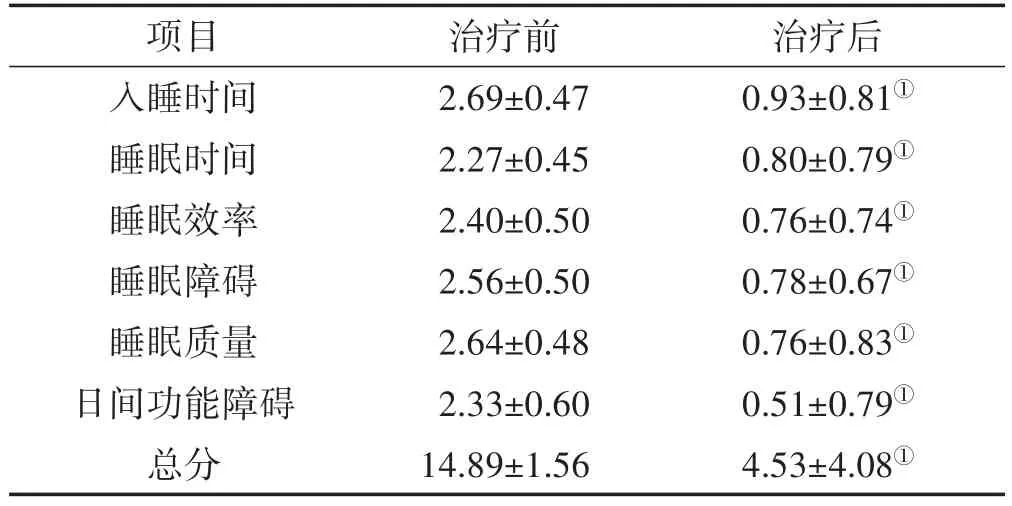

3.4 治疗结果 45例肝火扰心证不寐患者经2个疗程治疗后,治愈20例,好转22例,无效3例,临床有效率为93.3%,且患者入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、睡眠质量、日间功能障碍和PSQI总分均较治疗前明显降低(P<0.05),见表1。

表1 45例患者治疗前后PSQI评分比较 (分,±s)

表1 45例患者治疗前后PSQI评分比较 (分,±s)

注:与治疗前比较,①P<0.05

项目入睡时间睡眠时间睡眠效率睡眠障碍睡眠质量日间功能障碍总分治疗前2.69±0.47 2.27±0.45 2.40±0.50 2.56±0.50 2.64±0.48 2.33±0.60 14.89±1.56治疗后0.93±0.81①0.80±0.79①0.76±0.74①0.78±0.67①0.76±0.83①0.51±0.79①4.53±4.08①

4 讨论

失眠属中医“目不暝”“不寐”“不得卧”范畴。失眠的病因主要有情志失常、饮食不节、劳逸失调,亦可因禀赋不足,房劳久病或年迈体虚所致。其主要病机是阴阳、气血失和,脏腑功能失调,以致神明被扰,神不安舍。古代医家对失眠已有深入认识,《灵枢·邪客》曰:“今厥气客于五脏六腑则卫气独卫其外,行于阳不得入于阴。行于阳则阳气盛,阳气盛则阳跷满,不得入于阴,阴虚,故目不瞑。”《灵枢·营卫生会》载:“壮者之气血盛,其肌肉滑,气道通,营卫之行,不失其常,故昼精而夜瞑。”提示营卫失调易致不寐。而营卫气血的生化与脾胃功能关系紧密,脾胃失调则营卫生化无源,致营卫不和而发为失眠。《素问·逆调论》指出:“阳明者,胃脉也,胃者,六腑之海,其气亦下行,阳明逆不得从其道,故不得卧也。”张仲景在《伤寒杂病论》和《金匮要略》中提出了“少阴病热化伤阴后的阴虚火旺之不寐证”及“肝血不足,虚热烦躁之不寐证”。李中梓则在《医宗必读》中指出不寐的病因有5种:气虚、阴虚、痰滞、水停及胃不和。总之,“阳出于阴则寤,阳入于阴则寐”。不寐的病理变化总属阳盛阴衰,阴阳失交,故调和阴阳乃治疗失眠之根本。现代将不寐以虚实划分,分为5个主要证型[2]:实证证型包括肝火扰心证及痰热扰心证;虚证证型包括心肾不交、心脾两虚及心胆气虚证。实证多为邪热扰心,心神不安;虚证多为阴血不足,心失所养。

《2015年中国睡眠障碍指数报告》显示,在我国约有31.2%的人存在严重睡眠问题[4]。现代人生活工作节奏快、压力大,常有思虑过度、情志不畅。肝为将军之官,主疏泄,性喜调达恶抑郁,情志不遂,或暴怒,或忧思抑郁,均可使肝的疏泄功能失常,肝气郁结,郁而化火,邪火扰动心神,神魂不安而见不寐,故肝火扰心证的不寐在临床上非常多见。尤其是在2020年2月至3月新型冠状病毒肺炎疫情肆虐期间,研究发现各类人群面对如此严峻疫情多会产生不同程度焦虑、悲伤、恐惧等心理问题[5],加之疫情期间人们外出活动减少,部分患者基础疾病不能得到及时治疗,导致失眠进一步加重。

西医药物治疗失眠分为苯二氮卓受体激动剂、镇静作用抗抑郁药、抗精神病药、食欲素受体拮抗剂、褪黑素受体激动剂以及抗癫痫药,但若长期使用这些药物副作用较大,可出现日间困倦、胃肠道反应、药物成瘾、停药反弹以及药物依赖等许多症状,针灸疗法恰能弥补西药治疗失眠的不足。

本研究的主穴郁三针属于靳三针范畴[6],靳三针是由已故广州中医药大学著名的岭南针灸学家靳瑞教授所创。郁三针是指四神针、内关、三阴交穴。脑为元神之府,四神针属膀胱经和督脉,有明显的安神助眠之功。三阴交穴为足厥阴肝经、足太阴脾经和足少阴肾经的交会穴,有一穴通三经之效,可通调肝脾肾。内关穴属手厥阴心包经,“心者,君主之官,神明出焉”,心与脑的关系密切,心藏神,主神明,内关又为八脉交会穴之一,通阴维脉,善治心神疾患,亦有宽胸解郁、行气之功,其又是心包经的络穴,与手少阳三焦经相通,故其不但能安神通络,也可以疏通三焦气机,从而疏通全身的气血。内关与三阴交相配,一在手,一在足,上下配穴,疏通一身之阴经。五神中,魂属于肝,为人的意识活动,肝有热则魂神受扰,使人不断有意识活动,则夜不能寐,郁三针配足厥阴肝经原穴太冲,可疏肝解郁,清降肝火,使肝之郁火得疏、得降,则神魂可安。诸穴合用共奏调和阴阳、疏肝降火、镇静安神的功效。

针刺结束后,立即给予耳穴压豆治疗,耳穴采用神门、肝、心、皮质下,四穴相配具有疏肝解郁、宁心安神、调节大脑皮质功能之效。耳穴压豆法简单方便,且能持续刺激穴位,疼痛轻微,无副作用,与郁三针配合使用,尤其在间隔针刺时,可继续巩固功效。此外,患者在入睡前或夜间醒来难以入睡时给予耳穴按揉,亦可以舒缓紧张的情绪,放松心情,促进睡眠。

45例肝火扰心证患者经郁三针配合耳穴压豆治疗后,入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、睡眠质量、日间功能障碍均较治疗前有明显的改善,表明该治疗方法临床疗效确切,能明显改善睡眠,提高人们生活质量,而且取穴简单,操作方法简便,起效快,疗程短,患者易于接受,依从性好,可长期使用,无副作用,适宜临床推广。