黄庭坚茶词与宋代茶文化

籍 祥

陈寅恪先生曾这样说道:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”[1]如果说宋朝是文化史上的王冠,宋词则是王冠上的明珠。与苏辛相比,黄庭坚的词在历代词史的评说中,口碑可谓平平。细细推考分析,应有以下数种原因。其一,黄庭坚常以俗字、俚语入词,贺裳、刘熙载即对此颇有微词。他们认为黄庭坚如此作词流于鄙俗,不够雅洁。其二,黄庭坚所作露骨艳曲的数量不少,王灼认为“黄晚年闲放于狭邪,故有少疏荡处”[2],《朱子语类》中也说黄山谷“殊不严重”,具体表现在“书简皆及婢妮,艳词小诗”,从而使得“忠信孝弟之言”荡然无存。其三,相较于词人的身份,黄庭坚作为书法家和大诗人的名衔似乎更为世倾重。

学者对于他的诗歌、书法有着相当数量的研究成果,而对其词作的论述则稍显不足。笔者尝试对黄庭坚词作中一类取得突出成就的作品——茶词进行分析,以期厘清茶词研究中一些尚待明确的问题。

一、宋代茶文化与茶词演进

中国是茶的国度。茶在发展传播中经过了历史的沉淀,形成了独特的文化品格,成为中国传统文化中不可或缺的重要组成部分。如果说唐代“王公朝士无不饮者”(《封氏见闻录》)还局限在权贵之中的话,那么宋代的饮茶之风则在社会的各个阶层广泛普及。李觐《玗江记》所述“君子小人,靡不饮也,富贵贫贱,无不用也”可以说是最好的明证[3]。随着官家饮茶之风盛行,专供皇室的贡茶应运而生。苏轼曾于《荔支叹》中这样写道:“君不见:武夷溪边粟米芽,前丁后蔡相笼加。争新买宠各出意,今年斗品充官茶。”[4]如丁蔡这般的上层官员亦于制茶和茶道如此精深,我们便可稍稍窥得宋代人热衷茶艺的盛况了。

黄庭坚曾这样评说不同人数品茶时的乐趣:“品茶一人得神,二人得趣,三人得味,六七人是名施茶。”[5]非长期宴游品茗不能有如此见地。从宫廷禁闱的贵族欢宴,到文人相聚的青楼歌馆;以至婚丧嫁娶的各类场合,都少不了茶的影子。茶从一种饮料上升为社会礼仪中必不可缺的一部分,实现了实用与艺术的完美结合。人们在日常生活中歌咏茶,在宴会间创作茶词,成为一种时尚。

说到茶词,我们不得不先厘清茶词的概念,因为在宋人所作的茶词中,茶词的名称和内涵几经变动。其中包括苏轼《西江月·龙焙》、黄庭坚《踏莎行·茶词》,亦有毛滂《西江月·侑茶词》《蝶恋花·送茶》,也有王之望《满庭芳·赐茶》,名称可谓五花八门。不过,如果深入地进行文本细读便可以发现,茶词多于宴饮和朋辈聚会中演唱,日常生活中歌咏茶的词也为数不少。当然,描写社会生活中饮茶行为的“涉茶词”亦可以作为茶词的一部分。故茶词也可分为宴饮茶词、咏茶词和涉茶词三类。

如果说苏轼是茶词创作的开山大宗,辛弃疾、李清照、吴文英诸人是群峰对峙的话,那么,黄庭坚的茶词创作就是难以逾越的昆仑之巅。无论数量上还是艺术表现力方面,黄庭坚都将茶词创作发挥到了极致。

二、黄庭坚茶词的地域渊源和创作特色

自唐代以后,江西、福建成为宋朝茶品的主要出产地,双井贡茶作为宋代著名的贡茶,天下皆知。出生于江西修水双井村的黄庭坚,自然而然就对家乡的特产——茶产生了特别的感情,其后他所宦游的京师、黔州、戎州也多是茶的聚集地和出产地。他在与苏轼交往的数年时间里,曾不止一次地向苏轼推荐自己家乡的双井茶。下面一首《双井茶送子瞻》即为明证:

人间风日不到处,天上玉堂森宝书。想见东坡旧居士,挥毫百斛泻明珠。我家江南摘云腴,落硙霏霏雪不如。为君唤起黄州梦,独载扁舟向五湖。[6]

诗中先是赞扬苏轼的才气宛如明珠,一经挥洒便一发不可收拾;同时也丝毫不吝惜对于家乡名茶的赞美。由于宋人以茶白如雪为贵,而双井茶上的白毫更胜雪三分,故而能将苏东坡的思绪引向更加悠远之处。无怪乎苏轼为数不多的咏茶之作《西江月·龙焙》即对双井茶表示了无限的赞美。

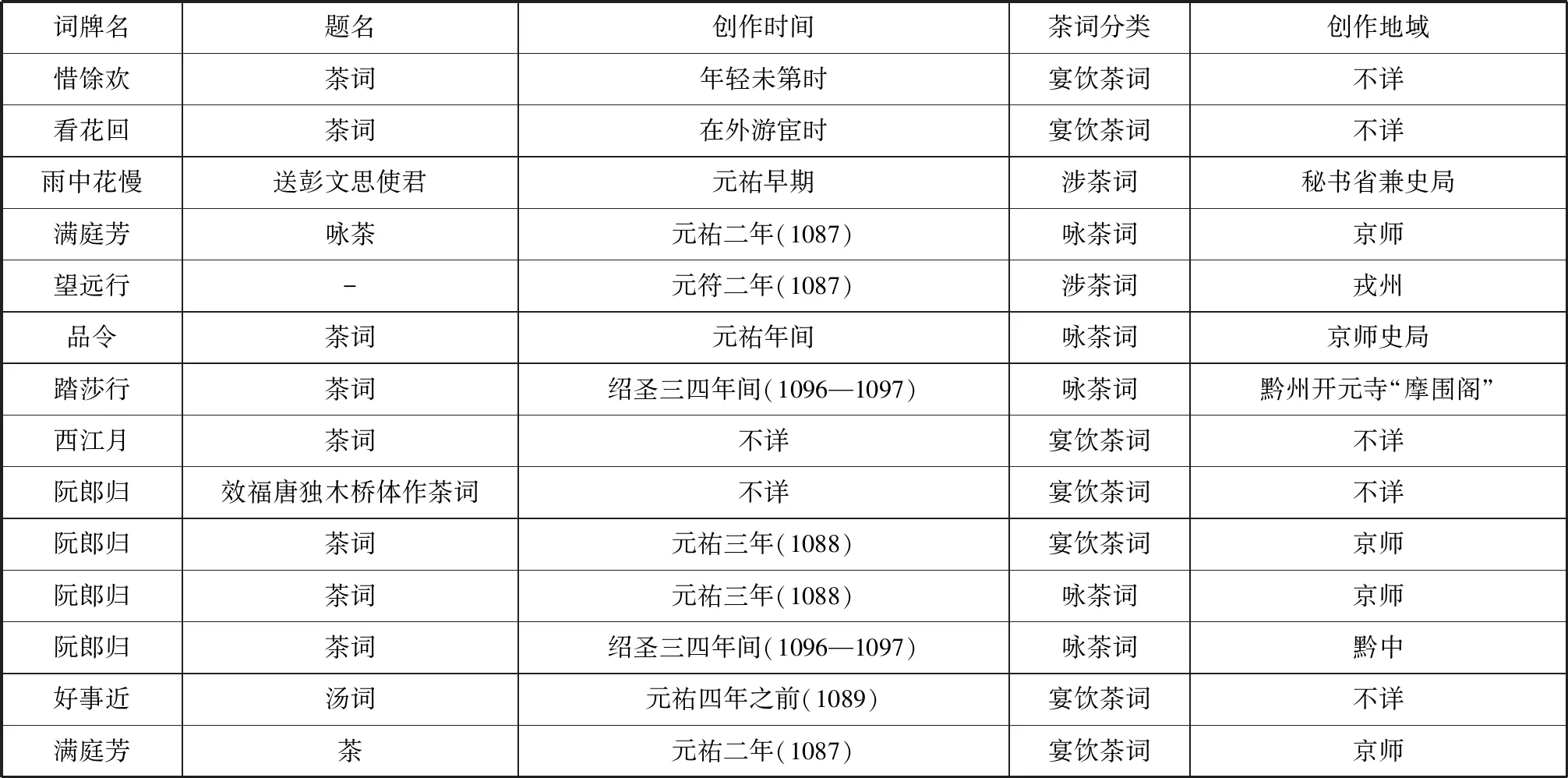

黄庭坚的茶词作为其词作中不可忽视的一种范本,成为研究宋代茶词难以忽视的一种存在。通过统计黄庭坚词集中的茶词,笔者制作了表格,如表1所示。

表1 黄庭坚茶词一览

据表1可知,黄庭坚现存茶词数量达十四首之多,排在所有宋代词人的第一位。细细考校一番后发现,题材多样、意象美妙、结构浑融是黄庭坚茶词重要的艺术成绩。

(一)题材多样

遍观黄庭坚前后的词作者,他们只将茶词作为馀事。苏轼、李清照、辛弃疾、毛滂等人皆不过寥寥数篇。可以说,黄庭坚是历史上真正大力创作茶词的词人之一,他的词作中既包括介绍茶的生产和煎煮过程的咏茶词,又包括由茶、棋等文化元素装点的文化生活所组成的涉茶词,同时有借茶以自浇块垒的宴饮茶词,可以称得上以词来对茶进行描摹的最成功的实践者。如《惜馀欢·茶词》:

四时美景,正年少赏心,频启东阁。芳酒载盈车,喜朋侣簪合。杯觞交飞劝酬献,正酣饮、醉主公陈榻。坐来争奈,玉山未颓,兴寻巫峡。

歌阑旋烧绛蜡。况漏转铜壶,烟断香鸭。犹整醉中花,借纤手重插。相将扶上,金鞍騕袅,碾春焙、愿少延欢洽。未须归去,重寻艳歌,更留时霎。

此作未提及茶、汤、茗等字眼,更多是描写少年伴侣如何欢聚。其间觥筹交错、逸兴尽致,喝得熏熏然。时间在绛蜡、铜壶、香鸭间慢慢流逝。此时宴会已经进行到下半时,宾客都有了离席归去之意。正待与会少年相互搀扶,准备骑金鞍良马而去之际,宴会的聚集者又捧出春茶,为宾客助兴。在茶的助力下,艳歌欢曲再时响起。黄庭坚在宴饮茶词中一般不对茶进行过多描摹,但是往往能遣兴增趣,这与咏茶词专就茶的香气、颜色来荡漾人的心志形成了非常强烈的艺术对比效果。又如其《品令·茶词》:

凤舞团团饼。恨分破、教孤令。金渠体净,只轮慢碾,玉尘光莹。汤响松风,早减了、二分酒病。

味浓香永。醉乡路、成佳境。恰如灯下,故人万里,归来对影。口不能言,心下快活自省。

此一首咏茶词与前词最大的区别就在于其专就茶的制作和品茶所带来的愉悦享受进行描摹。前两句就讲到带有凤纹的茶饼被碾成茶粉,作者因其而感到孤单。碾茶时的细腻,煮茶时宛若松风的声响,都非一位茶艺业余者所能尽道,无怪乎富弼戏称黄庭坚只是“分宁一茶客”。那么,在下半阙中词人又带读者走向一种怎样的境地呢?恰如孤灯之下,远隔万里的故人对影相会,此时千言万语都不必诉说,只须用心体会其中的欢洽和愉悦。如上种种,皆可看出,黄庭坚的茶词在题材方面比李之仪、苏轼等人更向前进了一大步,使茶词的表现力更进一层。

(二)意象美妙

黄庭坚茶词的又一大贡献是创造了包括茶、茶水、茶具、宴饮之人在内的诸多意象,融入了他对茶的喜爱之情。这一意象系统完整连贯,脉络清晰,语言风格雅俗兼具,形容并得,可以引发欣赏者的艺术联想,富有情趣,余味无穷。

其一,春风意象。黄庭坚颇为不喜只呼“茶”字,而是用“春风”和“春焙”等意象代替。无论是年轻未第时,抑或身处贬所,黄庭坚的茶词均有此意象。正如“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”景象一般,春风意象具有了某种象征意义,茶对于饮茶之人来说具有如沐春风之感,非爱茶如斯,难以凝练此等意象。《惜馀欢·茶词》《踏莎行·茶词》均很好地融入了这一意象,起到了含蓄蕴藉的效果。

其二,雪浪意象。宋人以白茶为尚,其色如雪般洁白,而且在斗茶之时以颜色拿捏得是否恰到好处为胜负的重要标准。蔡襄在《茶录》中说:“视其面色鲜白,著盏无水痕为佳。建安斗试,以水痕先者为负,耐久者为胜。”[7]可以说,“雪浪”很好地描摹了茶在煎煮过程中白洁如雪的颜色和持续翻滚的样态。黄庭坚将一壶水中情景扩大成了苍茫大地和浩瀚海洋,在大小的强烈反差下增强了茶词的艺术张力,引发了后人对宋人煮茶的好奇之心。

其三,玉山意象。玉山意象可以说是黄庭坚茶词中使用频率最高的一种,超过半数的茶词对其进行了运用。玉山之典出自《世说新语》容止篇:“其(嵇康)醉也,傀俄若玉山之将崩。”[8]“玉山”也就因此用来描绘那些姿态非常优美风流的人物。按照宋人饮茶之礼俗,宴会之茶大多数是在酒意阑珊之后才登场的。如果说酒喝得尚未尽兴,那么过早将茶搬上来则何其扫兴;如果已经烂醉如泥,那么茶的出现也就没有了意义,故而这种将及未及的“完成进行”状态就显得尤为可贵。它可以引发人们去窥探宴会进行时的状态,也可以成为引发联想的楔子。

在中国传统文化视野中,玉代表的是温润,故而成为君子的象征,而山则象征稳重,可是黄庭坚所说的玉山则是“醉玉颓山”(《满庭芳·咏茶》),那么这种玉山意象则给人一种庄重被打碎却又不过分放肆的感觉,形成了独特的艺术美感。借助此意象,黄庭坚的茶词很好地表现了难以用诗文表达的颓顽的青春情绪。

(三)结构浑融

黄庭坚茶词,多给人浑然一体之感,这有赖于黄庭坚对结构的巧妙设计。胡仔《苕溪渔隐丛话》有云:“鲁直诸茶词,余谓《品令》一词最佳,能道人不能言,尤在结尾三四句。”[9]整首词中,茶的性情,茶的颜色、茶的香气、茶的功用都被充分地协调融化,臻于化境。清代黄氏《蓼园词评》载:“首阙‘凤舞’至‘玉尘’,言茶之形象也。‘汤响’二句,言茶之功用也。二阙‘味浓’三句,言茶之味也。‘恰如’以下至末,言茶之性情也。凡着物题,止言其形象则满,止言其味则粗。必言其功用及性情,方有清新刻人处。《苕溪》称结末三四句,良是。以茶比古人,奇而确。细味过,大有清气往来。”[10]此评所说的“清气往来”正是这种茶词结构所带来的一大收获。除以上茶词特点,黄庭坚在选用词牌、选词用韵、俗语使用等方面也体现了极高的创新能力和艺术造诣,为他的茶词增色不少。

三、黄庭坚茶词的艺术风味和文化意蕴

黄庭坚的茶词在艺术上的开疆拓土,无疑和他的思想境界和时代背景相关。文学所再现的,不仅仅有社会生活,更映照着作者的内心世界。

(一)吟咏性情是其一贯的创作特色

在黄庭坚未及第之时,他的茶词多流连于青春光景,作于此时的《惜馀欢·茶词》即为一例。青春的欢快和了无烦恼让一群少年“杯觞交错劝酬献”,只等唱到“犹整醉中花,借纤手重插”时仍然希望用茶来点醒众人,使得欢宴继续,这时茶是青春时光的醒酒之物;而到了中年宦游在外时,茶词所表达的情感则发生了翻天覆地的变化。前一首茶词中的“歌阑旋烧绛蜡”到这首《看花回·茶词》中则变成了“花暗烛残”。借茶开欢宴的情景不见了,空空剩下“怎归得,鬓将老,付于杯中绿”。同样都是在写茶,由于年岁和境况不同,词人却道出了完全不同的情态和心绪,可以说是将吟咏性情发挥到了极致,这在一定程度上与蒋捷《虞美人·听雨》一词所展现的情绪变化相仿佛。

(二)茶词的儒道佛意蕴

黄庭坚茶词成功的另一个原因也在于其兼收儒家、道家、禅宗思想。明顺住持在主祭黄庭坚的葬礼时曾说:“黄居士从儒道入释,三者系备于一身,见识学问,人品修养,出格超人。”儒家崇尚“中和”与“法度”,茶词与之不谋而合,茶的香味与酒相比并不浓郁,且在饮酒过量时有解酒之功效。《品令·茶词》中就有“汤响松风,早减了,二分酒病”的说法。这种不温不火的品行恰与“不偏不倚”的儒家中和观念相称。此外,《满庭芳·咏茶》中“饮罢风生两腋,醒魂到明月轮边”,此种神清气爽、独自往来的感觉正是道家所追求的和光同尘、与世同在的逍遥精神。同样,黄庭坚的茶词喜欢用打诨作结,以期点醒众人,这一方面的特征便是受禅宗影响,词人希望通过不立文字和精辟之语,来获得人生的智慧和圆满。在放却功名和世俗的时刻,茶词的禅味则愈加彰显。

(三)茶词与宋人的闲情逸致

宋初之后,士人的审美归于平淡和绚烂并存,他们将身边的诸如琴、棋、花、鸟等事物进行了雅化的处理,却又时刻保持着老拙、朴厚的艺术风味,经过宋人的推陈创造,茶在这个时间同样实现了“文士化”的转向。相较于唐人积极昂扬的文化心态,宋人的心态偏于沉静内敛。而文士阶层的壮大,必然伴随着城市文化的兴起和社会整体文化水平的提高。所有这些,我们可以从黄庭坚的茶词中获得不少信息。

其一,饮茶器具精致化。《踏莎行》中与雪浪交相辉映的银质茶瓶、《阮郎归》中包裹覆盖茶叶的青箬、绛纱,《西江月》中的金丝宝碗,无不体现着将物的实用性向审美性升华的痕迹。其二,茶酒兼备与歌舞并谐。宋代的酒楼歌馆多设立于大小都市,黄庭坚的茶词之中常常写宴饮为乐,无论是“烹茶留客”,抑或通过歌妓的演唱来消遣时光,都充满了欢洽、浪漫的气息。此外,斗茶与分茶也带来了茶事活动中的一点豪放争斗之气,也就给本就沉静收敛的宋人文化增添了无边乐事与精神愉悦。综上,以黄庭坚茶词为切入口来窥探宋人的饮茶世界,或许一些问题也就变得豁然开朗了。