浅析民事诉讼中第三方机构的电子证据效力

石晨光 隋 想

一、电子证据保全概述

(一)传统电子证据保全

证据保全指法定机构根据其职权或依当事人申请,采用科学技术手段,对未来可能丢失或者难以取证的证据进行固定和保护的制度。电子证据保全与其他证据保全类似,需要相关人员依照法定程序,采取信息手段对电子证据进行固定和保存[1]。在我国民诉体系中,保全主要分为诉前保全和诉中保全,法院和公证机构都可以进行证据保全。二者不同之处在于公证机构保全没有时间和条件的限制。

虽然法院保全和公证保全有独特的优势,但是随着网络信息时代的飞速发展,逐渐暴露了一些不足:第一,由于法院和公证机关的工作时间以及工作性质,很难随时随地对稍纵即逝的电子证据进行保全;第二,15天的法定公证书出具时限会降低证据保全工作的效率;第三,传统电子证据保全始于侵权之后,且保全工作需要基于法定程序而展开,可能会增加电子证据在保全前被篡改的风险,其工作滞后也导致原始电子证据的真实性与可靠性受到影响。

(二)第三方机构电子证据保全

第三方机构电子证据保全在主体、形式、对象三个方面与传统电子证据保全存在差异:主体方面,第三方机构电子证据保全的保全主体是提供电子证据固定、存储服务的第三方机构本身,而传统电子证据保全的保全主体是涉案当事人;形式方面,第三方机构电子证据保全多数采用线上形式,而传统电子证据保全多用封装、备份等线下形式;对象方面,第三方机构电子证据保全数据多来自互联网通道,而传统电子证据保全数据多来源于线下拷贝[2]。

作为一种新兴的证据保全模式,第三方机构电子证据保全有着如下三点意义和价值:第一,解决了电子证据易篡改和易破坏的困境,有利于帮助法官更好查明案件真相,实现公平正义;第二,对第三方机构的资质和中立性进行认定便可知悉保全的涉案证据的真实性,有助于简化质证流程,提高诉讼效率;第三,第三方机构对电子证据的保全在一定程度上可以解决一些不必要的纷争,从而降低诉讼率。

二、第三方机构证据保全原理

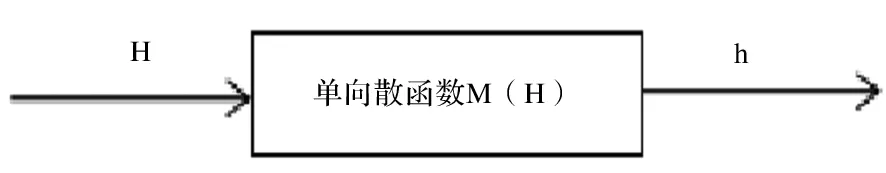

第三方机构的工作原理大体可分为四种。第一种是数据爬取技术。通过事先设定好的标准,根据标准在互联网上对信息进行抓取。第二种是哈希校验,本质是两个二进制字符串的映射运算(算法如图1所示)。作为一个不可逆的算法,哈希校验可以检验抓取的数据是否被篡改。第三种是数字签名。作为一种基础的密码技术,数字签名的发送者不能对发送行为进行否定,其接受者亦不能对文件进行篡改,此特性可以用来检测所接受文件的真实性。第四种是时间戳。基于哈希编码将数据的收发时间转化为摘要,然后将摘要发到服务中心并用数字签名进行加密,最后返回用户,这么做可以明确数据产生的具体时间,避免事后抵赖。

图1 哈希校验过程

三、第三方机构中电子证据效力

(一)真实性

通常来说,对电子证据的真实性进行判断需要分析载体和信息两个层面。在载体层面,电子证据真实性检验主要关注储存条件的安全性、储存介质是否更换以及载体是否遭受入侵三点;信息层面,要对证据来源进行可靠性检查,检查其副本与原始信息内容的一致性以及复制过程必须符合相应规范且有记录和监督。

除了电子证据本身,第三方机构的各种因素也会对数据的真实性产生影响。从机构性质上讲,若第三方机构没有秉持中立的身份和公平公证的态度来进行电子证据的收集和固定,势必影响保全行为及电子证据证明力的真实性。从系统环境上讲,储存证据前要做好计算机环境的清洁工作,需要对浏览器的数据进行清理,尤其要注意系统hosts文件的清理。因为如果hosts文件被篡改,访问网页时就会被重新定向,影响保全数据的真实性。从数据来源上讲,保全开始操作时若没有全程开启电脑录屏功能,录屏内容的不完整将影响全部操作的真实性。从数据保存上讲,如果不能保证保存操作在加密服务器上进行,将可能无法避免在数据加密的基础上服务器受到攻击破坏,导致因数据安全影响其真实性。

(二)合法性

现行法律中明确规定的证据保全合法主体为人民法院和公证机构,但对其他单位或者个人的保全行为的合法性也没有明确否定。随着科学技术的发展,现有法定保全机构在处理电子证据时会产生一定局限性,在专业的保全设备和保全人员方面都有所欠缺。为了解决电子证据保全的难点,应当在证据保全的主体上有所创新,即增加第三方机构。

设立第三方机构可以很好解决现有保全制度存在的一些疑难问题。第一点是保全的时间节点问题。电子证据的保全不仅是为了可能发生的诉讼,更多的是出于对自我的保护而采取的预防性措施。现行法律的诉前保全30日限制已经不能满足现实需要,第三方机构既可以保证数据的真实性,又很好契合了证据保全的目的,其对于证据保全时间的“创新性”具有可行性。第二点是保全的地域管辖问题。根据《中华人民共和国公证法》第25条与《公证程序规则》第13条的规定,无论是诉前保全、诉中保全抑或是公证机构的保全,都受到了地域管辖原则的限制,而第三方机构可以完美解除此限制,并且节省诉讼成本,也具有一定可行性。综上所述,增加第三方机构在合法性上不存在大的问题。

(三)关联性

电子证据的关联性主要体现在身份关联和来源关联两方面。对于身份关联,如果可以排除账号共有或者被他人冒用、盗用等情况,那么各种存在身份关联的电子账号就可以构建关联性,也就可以推定账号的操作人就是账号的注册人;对于来源关联,储存于服务器上的电子证据如果要证明具备关联性,需要源网站出具登录时间或者自动生成的电子证书(不可篡改),与服务器中数据的进行对比,若结果一致,则能构建关联性。

四、第三方机构保全制度的完善建议

(一)法律制度层面

根据上文所述,现行法规对于保全主体的规定不能很好与社会发展相契合,所以应当把第三方机构划入法定电子证据保全主体的范围内,提高第三方机构电子证据在司法实务中的效力,进而更好地对涉案当事人的利益进行保护。第一,确认有资质的第三方机构可以辅助或经法院、公证处指示、指定进行紧急电子证据保全;第二,紧急情况下的保全,尤其是诉前保全,授权法院指定有资质的第三方机构代为保全电子证据;第三,规定法院在保全程序中可以根据当事人的申请选择电子证据保全的形式,包括但不限于加密的方式、加密的标准、加密的程度以及加密保全的形式与位置。

在程序方面,公证法并没有明确规定如何判断证据保全的启动条件,民诉法中对证据保全诸多时间和期间上的限制也与电子证据的即时性相冲突,无法满足现实要求,所以建议建立电子证据的预防性保全制度,确立非经法院的诉前电子证据保全制度。一方面,确立规定符合资质的诉前电子证据保全机构,另一方面,设定标准,审查诉前电子证据保全的真实性、合法性,如要求开源抓取数据减少人为操作、保证数据使用主体及行为符合单行法律法规的要求等。

(二)机构规范层面

一个运行良好的机构离不开规范的指导和管理。首先,要建立严格的机构资质认证制度,对法律资质和技术资质进行认证,这样才能保证第三方机构保全证据的效力;其次,第三方机构应通过保全服务参与到诉讼活动中来,把司法行政机关列为其监督主体,既方便统一管理,也方便在第三方机构出现违规或侵权行为时追究其法律责任;再次,由于电子证据保全存在较高的技术性,需要存证机构不断提升技术水平,因而行业也应建立行业管理规范和技术规范,促进行业发展[3]。