宁波高职院校中外合作办学历程、困境与对策研究

袁勇

摘 要:宁波高职教育中外合作办学经历了初步探索、规模提升和提质增效3个发展阶段,在不断取得办学成效的同时,也面临着教育目的不明确性、教育资源不合理性和教育质量不均衡性等发展困境。鉴于此,宁波高职院校中外合作办学通过合作院校加强沟通,形成办学合力、校地加强统筹,合理配置资源、政府加强监管,提高办学质量等路径,以促进可持续发展。

关键词:宁波;高职院校;中外合作办学

宁波地处经济发达的长江三角洲,是现代化国际港口城市,外向型产业经济发达,开放程度大,国际化应用技能型人才需求旺盛。宁波教育国际交流活跃,合作模式多样。宁波高等职业教育国际化创新度较高,全国首个启动的教育国际合作与交流综合改革试验区、商务部目前在全国设立的唯一的职业技术教育援外培训基地、全省首个中澳合作/中高职贯通的二级学院都在宁波。

1 发展历程

1.1 初步探索阶段(1984-2002年)

原宁波高等专科学校(现宁波工程学院)为原联邦德国政府援建中国的4所高专之一。1984年,该校即与德国亚琛应用科学大学(Fachhochschulen Aachen)建立了合作关系,两校签订了友好协议书,宁波高等教育国际合作办学进程从此拉开帷幕。德方主要帮助宁波高等专科学校建设了2个实验室:即计算机实验室(共36台超级微机和个人电脑)和建材实验室(设备包括万能试验机,当时全德国只有2台,总价值105万马克)。其中建材实验室设备至今仍然保持同类设备中较先进的水平。德方提供了30名教师为期1年的奖学金进修计划,还先后派遣近50人次教授、专家和德语教师到宁波,进行讲学、科研及德语教学。期间,宁波高等专科学校派遣了50余名校系领导赴德国考察,不仅取到了应用型教育的“真经”,还领先于国内大多数高校,率先确立了发展应用型教育的方向。

中德合作成为宁波高职高专院校中外合作首创,在实验室建设和人员培训等“有形”方面以及在许多“无形”方面都取得了丰硕的办学成果。德国“工程师”教育的成功经验、德国教育思想、教学内容和方法被吸收和应用到了宁波高等专科学校教育改革和教学实践中。该校在上世纪90年代中期就被国家确定为全国示范性普通高等工程专科学校,其中中德合作办学发挥了重大作用。[1]

1.2 规模提升阶段(2002-2016年)

2002年,原宁波服装职业技术学院(现浙江纺织服装职业技术学院)与新加坡莱佛士拉萨尔教育集团达成协议,共同决定在原宁波服装职业技术学院内合作成立宁波莱佛士设计学院,开设服装设计、时装营销与管理、产品设计、摄影等高等专科教育专业,符合条件的毕业生可赴新加坡莱佛士教育集团在英国、澳大利亚等国合作本科院校深造。因该合作办学在审批时,《中华人民共和国中外合作办学条例》及其《实施办法》还未出台,故该合作办学以项目形式通过审批后按机构形式进行运作。宁波莱佛士设计学院自设招生、教务、人事、财务等部门,以新加坡莱佛士拉萨尔教育集团选派负责人为主进行日常运行工作,原宁波服装职业技术学院主要负责与政府部门沟通、协助招生等工作。

20世纪末,新加坡莱佛士拉萨尔教育集团(Singapore Raffles Lasalle Education Group)先后与东华大学、北京服装学院、吉林大学、武汉纺织大学等本科院校进行合作办学,该集团在当时外宣自称是亚洲最大的时尚教育提供者,其全新、时尚的办学理念和办学风格切实,曾引起中国时尚教育界轰动。宁波莱佛士设计学院以其新颖的课程设置、灵活的学分制、融洽的小班化、有趣的英语教学、时尚的教学空间设计,以及国际化的师资队伍建设,吸引了诸多学生和家长关注,高昂的学费(2~2.5万元/学年,相对当时公办普通高职院校生均2000元/学年学费标准,简直是“天价”)保障了办学可以不断吸引高水平优秀外籍教师加入师资队伍,优秀的国际化教师团队,再加上主动出击的招生营销及国际化的学生作品展示,又促进了更多的家长和学生选择到该院就读,甚至出现就读该院需要托关系“走后门”的现象。

《中华人民共和国中外合作办学条例》及其《实施办法》颁布以后,国家逐步实施规范办学,高职院校中外合作办学相对独立的办学机制被叫停、学费标准被限定调低,加上新《劳动法》颁布,宁波莱佛士设计学院办学逐渐举步维艰,坚持至2013年首个合作周期结束时不得不选择终止。

原宁波服装职业技术学院与新加坡莱佛士拉萨尔教育集团合作办学为前者后续发展帶来了许多办学启发。如,原宁波服装职业技术学院牵头组建了浙江省服装教育集团,成为中国较早开展中高职衔接、校企合作、产教融合的探索者和实践者;因为国际化办学经验丰富,原宁波服装职业技术学院至后来组建成立的浙江纺织服装职业技术学院不断扩大和深化中外合作办学,先后与日本、韩国、英国等院校成功举办中外合作办学项目和机构,并日益发展成为本省乃至全国拥有较高影响力的国际化特色高职院校,扎实推动了学校人才培养质量和教育教学管理水平。

在此期间,浙江工商职业技术学院与澳大利亚霍姆斯格兰学院(Holmesglen Institute, Australia)合作分别举办国际商务、会计2个专业高等专科教育项目(2005年经审批开始招生)。中澳合作专业强化语言教学,语言阶段全英文授课,外教授课比例高,学生语言水平突出。合作专业学生先后2次获得浙江省高职高专实用英语口语大赛冠军,并代表浙江省参加全国实用英语口语大赛总决赛。项目实施“同步双质、中外就业”人才培养模式,开展小班化、分层次教学,实行教考分离、弹性学制和双毕业证书制,至今已累计培养毕业生1353人,有145名毕业生赴澳大利亚留学深造,另有18名毕业生到美国、新加坡、英国、日本等国深造,有36名中澳合作项目同学毕业后考入国外著名高校研究生。2009年中澳2个项目通过省教育厅优秀评估。2009~2012年完成省示范项目-国际化师资培训,为全国20多所院校培养师资256人。2011年澳大利亚霍姆斯格兰学院为学校教师颁发“金、银、铜”奖。2012年荣获澳大利亚霍姆斯格兰学院海外“最佳教学成果奖”和 “优秀管理奖”。2013年中澳合作国际商务项目获得“浙江省示范性中外合作办学项目”称号。2015年中澳合作国际商务项目荣获“中国教育国际交流协会中外合作办学质量认证证书”,2016年中澳合作会计项目荣获“中国教育国际交流协会中外合作办学质量认证证书”,成为全国高职院校中唯一2个中外合作项目全部获得认证的院校。2016年2个中澳合作专业顺利通过中国教育国际交流协会与澳大利亚技能质量管理局联合开展的中澳合作项目质量审计。

宁波城市职业技术学院将国际化作为该校发展三大立足点之一,先后与美国西新墨西哥大学合作举办了艺术设计专业、投资与理财专业2个中外合作办学项目;与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院创办了宁波市首个非独立法人中外合作办学机构――寧波城市职业技术学院中澳合作技术与继续教育学院(简称宁波TAFE学院)。通过国际合作办学,该校师资国际化水平持续提高,职业教育的国际合作交流也取得了实效,历年在全省国际化综合水平排名中,位列全省高职高专院校前茅。

自2015年开始,宁波职业技术学院与澳大利亚本迪戈坎培门公立职业技术学院合作举办计算机网络技术专业高等专科教育项目,开启了该校中外合作办学先河,作为该校“三化”发展战略之一的“办学国际化”,丰富了该校作为全国示范高职院校办学内容。

1.3 提质增效阶段(2016年至今)

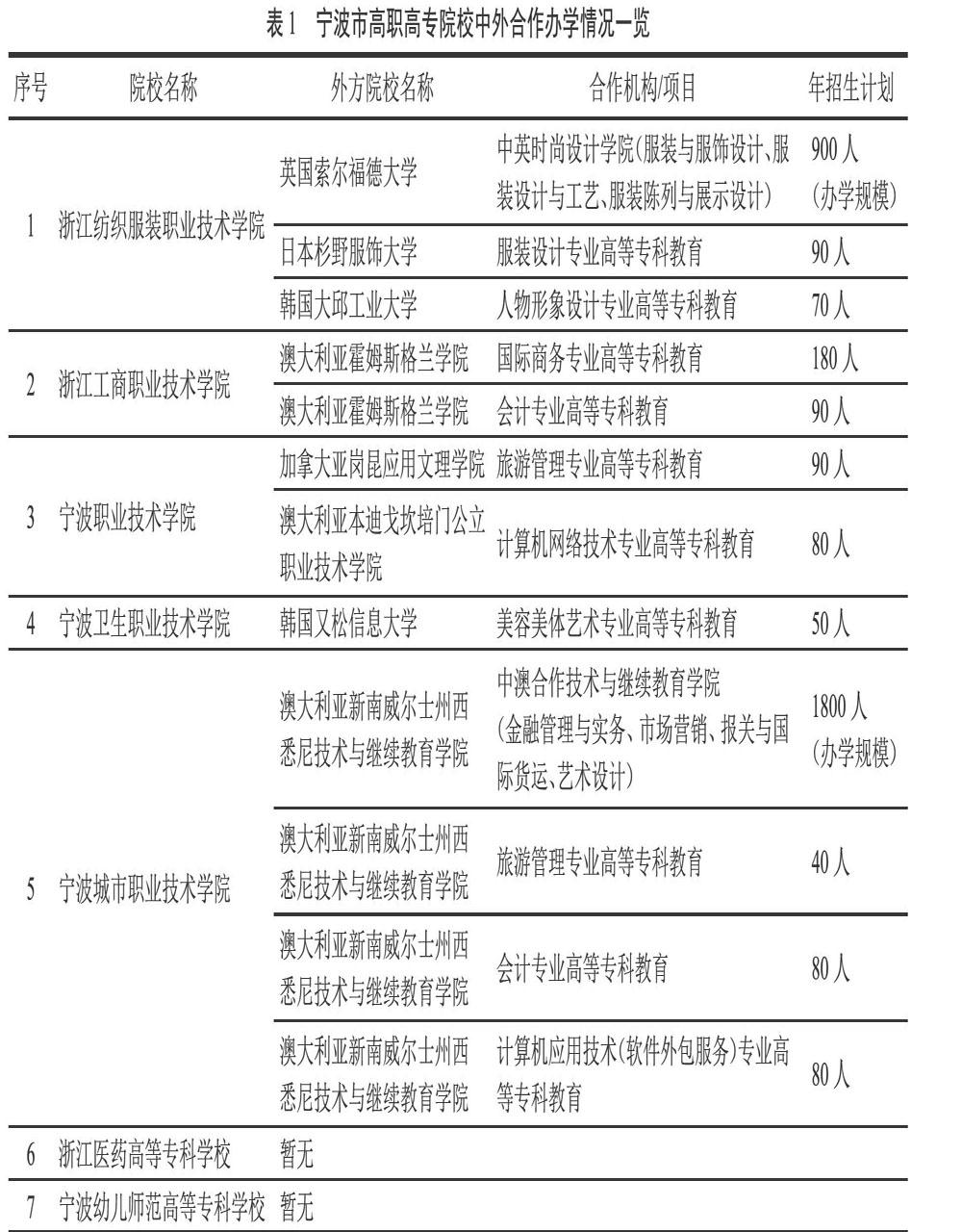

历经多年发展,除浙江医药高等专科学校因专业设置特殊性,以及宁波幼儿师范高等专科学校新近改制,没有举办中外合作办学外,宁波其它5所高职院校均举办了中外合作办学项目或机构。其中,举办非法人中外合作办学机构2个,中外合作办学项目10个;非法人中外合作办学机构数占全省高职院校1/2,中外合作办学项目数占全省高职院校1/6。开设中外合作办学专业17个,在校学生参与学习人数4000名以上,约占在校生总人数7%以上,年均培养1500名左右毕业生。

2016年,浙江省教育厅以“四个全面”战略布局和五大发展理念为指导,着眼于提高整体办学水平和教育质量,全面实现浙江教育现代化。通过树立先进典型,共享成功经验,鼓励引进国外优质教育资源,创新人才培养机制,强化课程融合提升,打造卓越教师团队,提高合作办学质量,为加快全省高等教育国际化发展和高校内涵建设发挥积极推动作用,计划到2020年建成10个左右示范性专科层次中外合作办学项目。[2]浙江纺织服装职业技术学院与日本杉野服饰大学合作举办的服装设计专业项目、宁波城市职业技术学院与澳大利亚新南威尔士州西悉尼技术与继续教育学院合作举办的会计专业高等专科教育项目成功入选;同年,浙江纺织服装职业技术学院与宁波职业技术学院双双入选浙江省国际化特色高校建设单位名单(全省50所高职院校仅有6所入选);同时,浙江纺织服装职业技术学院与英国索尔福德大学合作举办的中英时尚设计学院入选宁波市首批特色二级学院并获得宁波市政府专项建设拨款1.8亿人民币。

2 宁波高职院校中外合作办学面临的困境

2.1 教育目的不明确性

具体表现在教育的公益性与教育举办者,特别是中外合作办学投资者盈利性目的的冲突,中外合作方之间在办学目标上存在的客观差异。《中华人民共和国中外合作办学条例》明确指出,中国院校开展中外合作办学的目的就是引进国外优质教育资源,为提升自身办学质量和水平服务,并强调办学的非盈利性。目前宁波5所举办中外合作办学机构和项目的高职院校,分别与英国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国开展合作办学活动,其中与澳大利亚开展合作办学的高职院校就有3所。澳大利亚是将国际教育作为典型的产业进行发展的典型国家,英国、加拿大、日本和韩国合作院校多将招收中国合作院校学生赴该国留学作为办学的主要目的。基于不同办学目的的合作,难免“同床异梦”,教育教学投入、质量保障及可持续发展等均存在较大不确定性。

2.2 教育资源不合理性

因为中外合作办学师资、场地等成本原因,学费昂贵,导致部分优秀学生难以获得入学机会;中外合作办学客观条件的差异势必引发学生浓厚的身份意识。根据《中华人民共和国中外合作办学条例》及其《实施办法》,开办中外合作办学的院校须有相同专业才可合作,这就意味着中外合作专业与原专业会同时进行办学。[3]学校收取不同学费势必造成为学生提供的师资、办学场地,甚至宿舍等都存在差异,否则难以吸引学生报考;宁波作为沿海经济发达城市,生活消费水平相对较高,这也给家庭经济条件有限,但学习成绩优秀的学生带来巨大压力;而且同校、同专业,但教育资源不同,在学生之间产生身份敏感问题,也是客观存在的。

2.3 教育质量不均衡性

一是相对较高的学费标准限制了部分优秀学生报考。为了保障完成招生计划,浙江省专门为中外合作办学项目或机构另设招生代码,此举相当于允许中外合作办学可以独立招生,结果造成高职院校中外合作办学录取的生源高考分数普遍低于同专业非中外合作的录取生源。如2019年,宁波Z校同专业非中外合作办学录取的新生高考最低分竟比中外合作办学录取的最低分高出72分,[4]而且这种现象普遍存在,这在中外合作办学人才培养质量源头上就埋下了不均衡的因素。二是教学体系普遍不够完善。调研发现,宁波参与中外合作办学的高职院校及外方合作院校自身教学体系相对完善,但在具体教学实施过程中,尽管共同制定了人才培养方案,却普遍存在“两张皮”现象,尤其在高职院校最为重视的校企合作方面,“生拉硬扯”现象比较严重。三是专业分布不合理。宁波5所举办中外合作办学的高职院校,除个别院校以“龙头”专业、优势专业与国外较高专业水平的院校进行合作外,大多院校较多以该校一般专业,尤其是办学投入不大的专业与国外院校进行合作办学,因此形成不了“拳头”专业优势,更不用说影响带动全校其它专业及整体教育教学水平的提升。四是教师队伍不稳定。特别外籍教师,因受工资待遇、远离故土、文化融合等因素影响较大,能坚持1年在甬工作的为数不多,大多为“飞的”教师,流动性较大。

3 对策建议

3.1 加强沟通,形成办学合力

一是基于中外合作办学院校及其它参与者不同办学目的及相关利益,合作各方在坦诚沟通基础上,积极寻找利益平衡点,特别是中方院校应在其逐利性与教育的公益性这对矛盾之间极力寻求利益的平衡点,本着互惠互利和合作共赢原则,应在办学协议中明确提出并予以保障;二是中外合作各方之间在历史文化、思想意识、社会制度等领域存在客观差异,中方合作者应立足办学实际,积极与外方合作院校沟通交流,阐明中国政府相关制度和政策,争取合作伙伴理解和支持,并在此基础上,最大限度保护合作伙伴应有利益,形成办学合力,做到根本目的与人才培养目标的相互统一。

3.2 加强统筹,合理配置资源

宁波是长三角南翼的经济中心,作为支柱的工业门类主要是石油化工、纺织、机械、冶金、电子、建材等。其中,化工、纺织服装、机械为宁波工业的三大支柱,并且近些年汽车制造业发展突飞猛进,产值总跃升至第三。2019年,宁波立足制造业发展实际,围绕高质量发展目标,提出力争到2025年,建成“246”产业集群,即在全市培育形成绿色石化、汽车2个世界级的万亿级产业集群,高端装备、新材料、电子信息、软件与新兴服务4个具有国际影响力的5千亿级产业集群,关键基础件(元器件)、智能家电、时尚纺织服装、生物医药、文体用品、节能环保6个国内领先的千亿级产业集群。[5]另外,小微企业是宁波市经济发展的活力源泉,更是宁波实现高质量发展的根基。数据显示,宁波共有小微企业31万家,占全市企业总数的97%,以小微企业为主体的民营经济贡献了全市GDP的60%,就业人口的75%,企业收入的52%。可与此同时,宁波小微企业大多处于全球产业链与价值链的低端,面临产业层次低、布局分散、市场竞争力弱等问题。这样的发展水平已难以适应当下高质量发展的要求。

当前宁波高职高专院校共开设专业200多个,基本可以涵盖宁波绝大部分重点产业领域,作为集聚优质教育资源的中外合作办学,有义务也有责任服务地方产业经济发展。一方面,宁波高职院校在中外合作办学项目或机构申报以及地方政府在审批环节中要更多关注和对接地方重点产业发展实际需求,院校和地方政府均需加强项目、机构、经费、场地等资源统筹,错位发展,最大化合理利用已有教育资源和政策环境,扶优扶强,培育密切结合地方主导产业及小微企业的优质中外合作办学项目和机构,为地方社会经济发展添砖加瓦;另一方面,地方政府应调整对中外合作办学项目和机构生均拨款额度,加大优质项目投入,增加政府助学贷款,缓解优秀学生家庭经济压力;同时,院校需要提高教育资源开放性和共享性,增加教学方式多样性,改变以获取国外合作院校畢业证书为主要目的办学目标,将引进国际认可的技术技能证书成为衡量办学质量的重要指标,让更多未参加中外合作办学项目和机构学习的学生共享优质教育资源,也从而辐射和带动全校整体人才培养质量提升。

3.3 加强监管,提高办学质量

一直以来,我国高职院校中外合作办学管理是以“审批”为主要方式的“宽进”模式。[6]地方政府作为高职院校中外合作办学活动的审批单位,应在“后审批”给予办学必要的监管和考评。首先,建立监管和评价机构,明确职责。地方政府可在教育主管部门兼设高职院校中外合作办学质量监管和评价职能,构建监控机制;其次,开发兼顾高职院校中外合作办学自身发展和地方社会经济发展需求的监管和评价体系。地方政府需高度重视高职院校中外合作办学对支撑地方社会经济发展不可忽略的作用和功能,借鉴国际评价体系丰富经验,并结合地方实际,理清政府、院校及其它参与办学者职责,切实做到“放、管、服”;再次,高职举办中外合作办学过程中要始终将人才培养质量放在首位,不断健全并完善合作办学项目或机构内部相应机制,加强中外师资队伍建设,完善人才培养方案,不断加强合作办学内涵建设,更好地服务宁波社会经济发展。

参考文献

[1]借力国际高校宁波工程学院实施融入地方产业项目[EB/OL].(2015-10-27)[2020-02-24]http://zj.people.com.cn/n/2015/1027/ c228592-26940161.html,.

[2]浙江省示范性中外合作办学候选项目名单公示[EB/OL].(2016-12-21)[2020-02-24] http://jyt.zj.gov.cn/art/2016/12/21/art_ 1532791_27119130.html,.

[3]中华人民共和国国务院令第372号[EB/OL].(2003.03-01)[2020-02-23] http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/gk_gbgg/ moe_0/ moe_9/moe_35/tnull_96.html,.

[4]2019年浙江省普通类分数线[EB/OL].(2019-08-08)[2020-02-24]http://zs.zjff.edu.cn/bkzn/lnfsxcx/201908/t20190808_120734.htm,.

[5]宁波大力建设“246”万千亿级产业集群[EB/OL].(2019-05-10)[2020-02-23]http://zj.people.com.cn/n2/2019/0510/c228592-32926073.html,.

[6]莫玉婉.我国高职教育国际化的阶段特征、影响因素及改革举措[J].职业技术教育,2019(4):13-17.