日本托育服务设施供给方式研究

——以仙台市为例

李良玉,魏立华

(华南理工大学建筑学院)

1 引言

为解决少子化、妇女就业率低、经济不景气等问题,日本各届政府非常重视优化育儿环境,提高托幼“位子”数量和保教质量,日本目前实行的“新育儿支援体系”就是基于原有育儿支援体系,从管理方式、机构种类设施、服务契约关系等方面进行改革后而来的,主要是面向0岁~5岁儿童及育有0岁~5岁儿童的家庭[1]。

二胎政策开放后,生育率并无明显增长,托育负担成为我国人口数量增长的头号障碍。国务院办公厅印发了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》出台,强调“发展婴幼儿照护服务的重点是为家庭提供科学养育指导,并对确有照护困难的家庭或婴幼儿提供必要的服务。”这表明托育服务逐步成为影响国家发展前景的公共福利事业。从日本托育服务设施规划供给方式方面着眼,以日本仙台市作为案例分析其在新育儿支援政策下规划布局地域托育服务设施,提升地区托育覆盖率的经验。

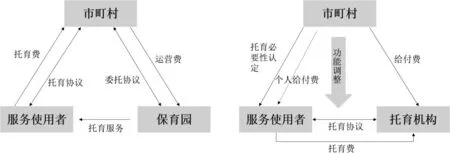

2 仙台市综合育儿支援计划的发展演进

日本育儿支援制度起源于二战结束后初期,1947年《儿童福利法》规定,为确保儿童身心健康,国家和地方公共团体有义务向儿童监护人提供必要的育儿支援服务。此后,以《儿童福利法》第七条为依据,在全国广泛设立保育园,并由厚生劳动省监管。但是由于在法律依据、服务对象、契约形式与幼稚园功能区分不明确等问题,日本“待机儿童”1问题愈发严重[2]。为减缓这一问题,2015年《育儿支援法》、《认定儿童园法修正案》及《育儿支援法以及认定儿童园修正法实施相关整备法律》正式实施(见图1)。“新育儿支援体系”将托育服务从“间接契约关系”改为“直接契约关系”的同时,细分托育服务事业,从而提升了全国幼儿托育覆盖率[3]。以此为背景,2013年开始,仙台市开始进行保育基础设施整备计划。通过调查发现,居民认为今后应特别着力的措施应为“保育园的整备、增加延长托育、临时托育等多种方式”。为了应对市民需求,同时解决“待机儿童”持续增长的问题,2015年仙台市基于新育儿支援制度,以幼儿期的教育、保育和地方育儿支援为中心,制定了育儿支援综合计划[4]。

图1 日本新旧育儿支援体系基本框架对比

图2 日本育儿支援新制度概要

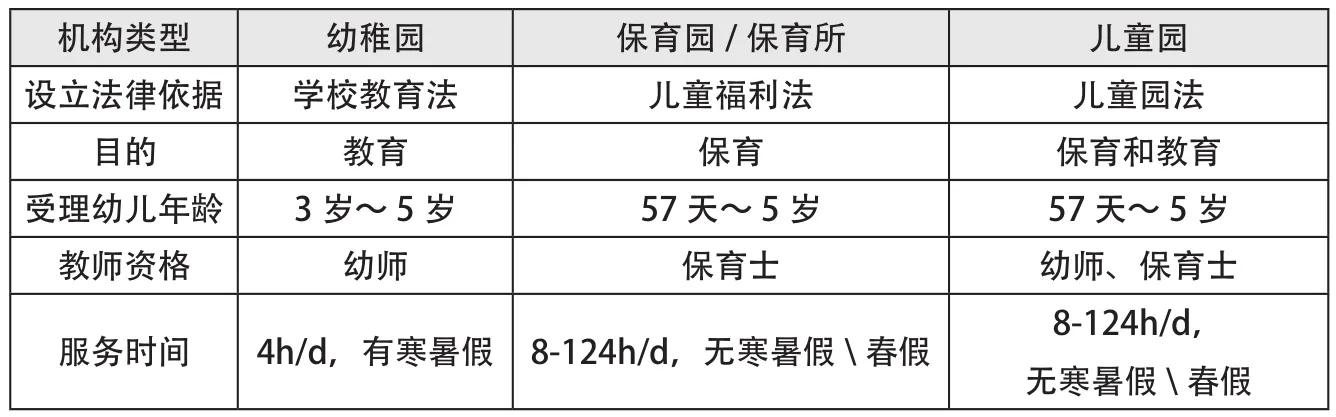

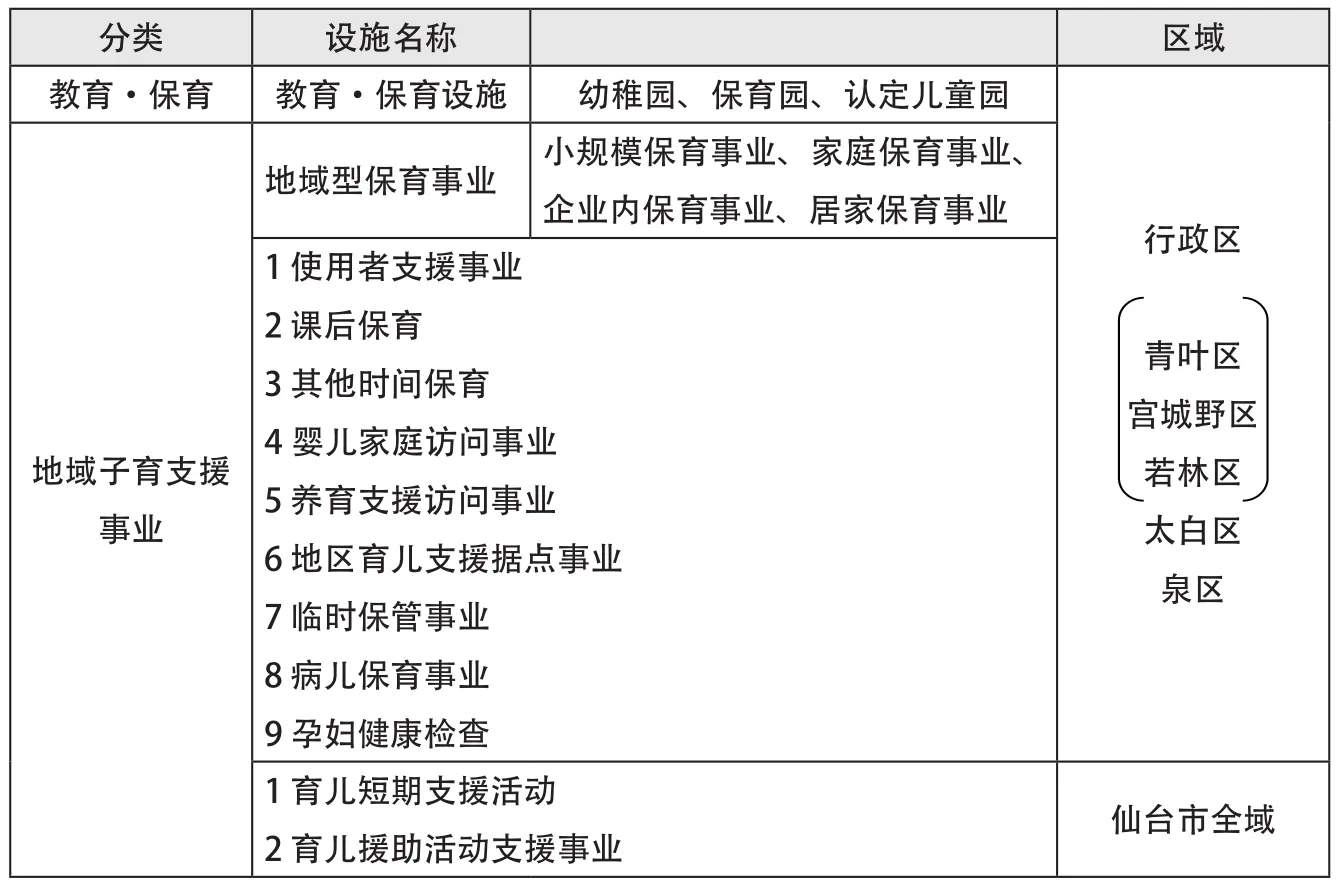

表1 日本0岁~5岁幼儿保育与教育设施类型及服务内容

2 高效精细的托育服务设施分类

2.1 扁平化的托育服务设施分级

日本的公共服务设施分级普遍呈扁平化特征,扁平化的设施分级使得设施的服务对象和管理权属都更加明确。扁平化的设施分级便于对公共服务设施进行统计管理,进行设施服务覆盖率的综合评估。另外,降低了设施层级过多带来的人口准入门槛,有利于提升设施的可达性。基于此,厚生劳动省将现行的幼儿托育事业分为两大类(见图2),一类是以市町村为主体的“给付型设施”、“给付型地区托育设施”及根据地区实际情况开展的“本地育儿支援事业”。一类是由国家管理监督的“企事业单位育儿支援事业”和“家庭保姆育儿事业”。国立和市立的设施只是在类型上进行区分,并不对设施规模与等级进行区分,且市立的托育设施基于本地区育儿需求调查进行分类设置,更切合本地区家庭需求[5]。

2.2 精细化托育服务设施分类

由于日本社会长期面临少子化、严重老龄化问题,政府财政负担较大,在设施供应方面以集约利用公共设施为主要导向,通过归并低质存量设施,整理废弃或低效用地,来提升土地及设施使用效率。过去,仙台市托育服务设施主要分为保育园、幼稚园(即幼儿园)两种,其中保育园是一种儿童福利设施,其目的是代替家庭监护人来保育因监护人从事劳动或患疾病等原因无法在家庭中进行保育的儿童,由厚生劳动省监管,属于福利事业机构,主要提供帮助儿童逐步融入社会生活的保教活动。幼稚园是基于学校教育法设立的,由文部省监管,其目的是“促进幼儿身心发育”,主要是由政府财政支出,也有公立与私立之分,但并不是福利性质机构(见表1)。

保育园因依靠政府财政拨款,只能接受经过政府认定的“保育不足”婴幼儿而导致运营效率低下,服务质量不足,且保育“位子”缺乏。相反,幼稚园提供教育服务,但收费较高,且托育时长受限,育儿家庭选择幼稚园托管幼儿意愿较低。“认定儿童园”便是在为了消除幼稚园与保育园彼此独立格局中所产生的“待机儿童”现象而设立的。认定儿童园为0岁~5岁儿童提供服务,并且享有政府“给付费”支持,可提供“保教一体”服务。

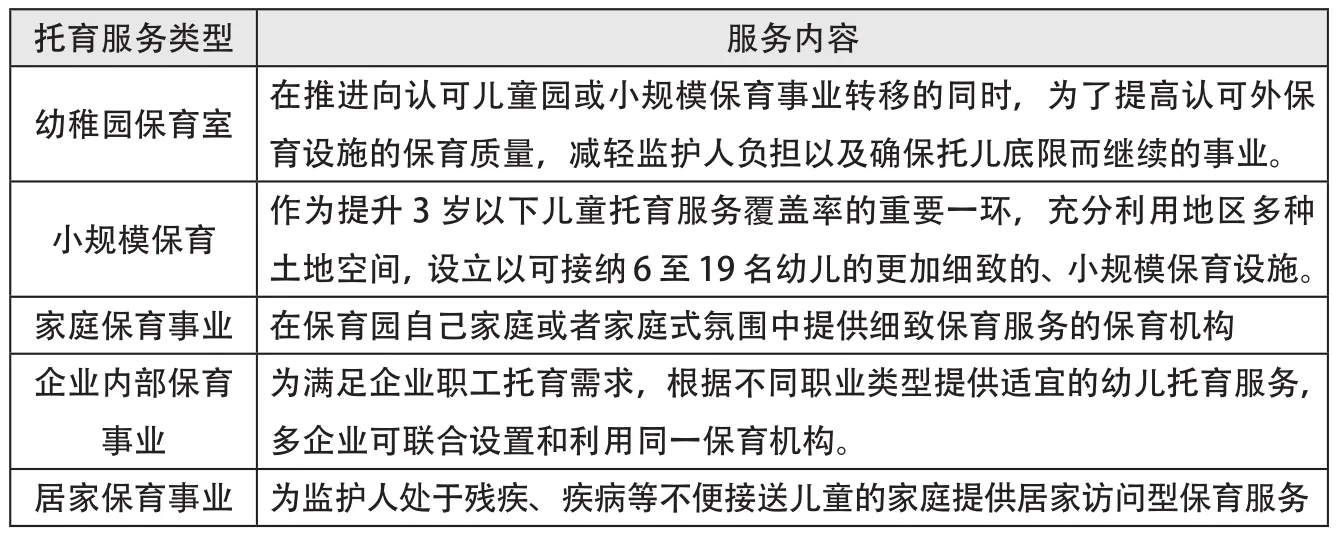

除以上保育机构以外,仙台市政府根据市内育儿家庭需求增设“地域型保育事业”,其目的在于提高自身提供育儿支援服务的独立性和自主性。仙台市政府依据当时当地经济社会发展情况与需求充分调动了民营企业、社会福利法人、非营利组织(NPO)团体和民间志愿者等多种市场及社会力量参与到育儿支援体系当中。“地域型保育事业”主要分为小规模保育事业、家庭保育事业、企业内保育事业和居家保育事业4种类型(见表2)。此外,在2015年,根据“市民育儿意愿调查”,仙台市增设“幼稚园保育室”事业,“保育室”附属于幼稚园,属于小规模临时性托育服务点。

3 与“认定儿童”类别相匹配的设施供给导向

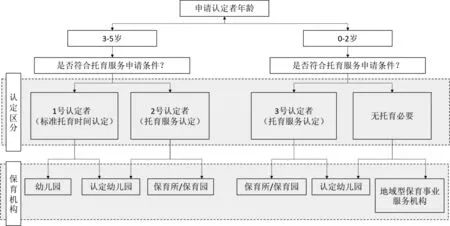

为了公平合理利用保育服务设施,仙台市儿童未来局依据儿童年龄及儿童家庭情况,将儿童划分为4种类型(见图3)同时,对全市育儿家庭进行“关于儿童、育儿的问卷调查”,依据问卷调查结果,计算出育儿家庭使用各类保育设施的意向率,通过乘以4个认定分类的对象儿童数,推算出计划期间各区应提供设施的量。在逐步布局托育服务设施及服务点的过程中,根据地区社会经济条件,及厚生劳动省发布的《儿童·育儿支援法的基本方针》的要求,调整每年的托育服务覆盖率,逐步完善保育服务体系(见表3)。

表2 仙台市“新育儿支援制度”下托育机构分类

图3 仙台市新育儿支援制度下育儿申请认定流程

表3 仙台市各年份保育利用率目标值设定

表4 仙台市教育·保育提供分区

根据“量的预测(3号认定儿童)÷推算人口(0岁~2岁)”计算出的以上数值。

4 由下至上的供应机制

4.1 基于社区的规划单元划分

日本的地方行政区划是以都、道、府、县(广域地方公共团体)以及市、町、村、特别区(基础地方公共团体)两级,其设施评估基本以市町村区为基本单位。对于流动量大的城市,各类群体空间分异较为显著,更小的规划空间单位划分可以提升公共服务设施的可达性。

仙台市的设施供给都以区为基本单位进行的,这里的“区”类似我国的社区,社区内有专门的育儿支援中心,为市政府提供“待机儿童”数量。市政府按区预计“地区儿童·育儿支援事业”的需求量,对应预测的需求量在本区内提供保育服务。依据育儿支援中心的数据总结,及时调整托育服务设施和事业类型。由于居民使用托育服务设施时,一般是在社区范围内或者在工作地点,因此依托小规划空间单元供给的托育服务设施更加贴合社区居民需求。同时,支援中心也会定期检查和修正托育机构经营情况及机构内服务内容。

4.2 统一于基层的财权和事权

日本政府在公服设施供给方面通过地方立法、部门协商、跨地域共享等不同方式,达到了财权和事权在市一级乃至社区层面的统一,有效实施贴合社区需求的公共服务设施供给决策[6]。就保育设施的设立而言,其主要实施主体为市町村,设置者为市町村政府、社会福利法人、学校法人和企业法人,政府可以通过社区内需求决定本区域内设施种类及数量。厚生劳动省将扶助金及交付费发放至仙台市的福利事务所,由仙台市统一管理,并以入托儿童数量向保育设施支付一定的给付费(见图4)。且从2015年,仙台市政府决定基于本市补助,以促进保育服务多样化,为以三岁以下婴幼儿为保育对象而建设“认定儿童园”、地域保育机构、小规模保育机构项目的团体,提供补助,同时为幼儿园改造提供整备费用。

4.3 专业化的非政府力量运营

硬件设施存在缺陷时,政府可减少或停止“给付费”来促使托育机构提高服务质量。最后,通过“利用调整”制度调节托育服务资源分配。当托育资源不足时,优先向2、3号认定者,即单亲家庭、贫困家庭等提供较为优越的托育服务,引导1、4号认定者选择“认定而儿童园”或“地域型保育事业”等新型托育机构。且若相邻两区资源覆盖率不均衡时,可引导两地共享保育服务设施。

在儿童保育服务改革中,民营企业、社会福利法人、NPO团体和民间志愿者等多种供给主体进入托育服务市场[6]。政府从过去服务直接供给者转为监管者和协调者,通过制定严格的托育机构准入标准,后期定期或不定期进行“一般监察”、“特别监察”“实地监察”“集团指导”等方式对托育机构服务进行督导。其次,通过“公定价格”和“给付费”控制托育服务质量。政府部门对各种托育服务制定全国统一的价格标准,即“公定价格”,其由“基本额”和“加算额”两部分构成。基本额用于控制托育机构利润及保育人员薪资,“加算额”用于鼓励和限制措施;当托育机构的服务质量、

5 启示

本研究基于日本仙台市育儿支援计划及保育设施相关规划、政策文件的解读,探索婴幼儿托育服务设施供给方式的有效经验,重点围绕分类分级方式和具体开发控制等对托育服务设施规划建设的技术要点展开讨论。面向我国目前托育市场的需求,提出3个方面的建议,第一,可在城市总体规划、战略规划等顶层设计层面引入托育服务设施专项规划,细分托育被服务群体类型,重点关注保育能力较弱或者缺失的家庭需求,基于实际需求,引导设施及服务供给,强化政府托底能力,以达托育服务普惠性。第二,提高基层和社区在设施规划决策层面的话语权,确保事权和财权统一。在人口流动较快区域,建立家庭与儿童动态评估系统,提升托与服务供给与各类需求在时间和空间方面的匹配性。第三,探索政府与市场、福利组织等非政府力量的分工机制,借助专业服务提升托育机构效率,与此同时,强化政府监督和协调能力,将非政府力量介入负外部性降至最小。

图4 保育设施补助费用供给情况