“空间”视域下武术身体文化的演进及其内涵探究

王少宁 杨祥全

(天津体育学院 体育文化学院,天津 301617 )

武术是中国本土体育的集大成者,至清代已自成体系。历经数千年嬗变与代代相承,以拳种为主体的武术不断沿着防身、保身、强身、修身、健身等多元文化形态“出场”。作为东方传统身体技术文化的主要代表,武术的内涵和形式在历史演进中呈现出迥异于西方体育项目的文化形态(套路、格斗、功法)、思维方式(重直觉、合内外、顾整体)和价值观念(练为战→练为用→练为修),两者在“以文教化,以文化育”结构模式上存在着很大的差异。在中国传统思想文化的语境中,武术隐含了身体观、技击观、价值观、伦理观与武德观五种文化要素,或者说五个不同的层面,其中出于身体文化畛域的身体观、技击观与价值观是本研究拟要考察和参照的重点。

近年来,身体作为一种具有象征性的人体文化符号和隐喻受到体育学界的普遍关注。本文以时间为维度(时间跨度为1994年—2019年),通过中国知网(CNKI)检索相关文献,以“身体文化”为关键词,共检索到中文体育核心期刊论文56篇,其中可供参考文献23篇;以“身体文化”并含“武术”词频进行检索,共查阅中文体育核心期刊论文56篇。据文献梳理所得和既往研究基础,关于“身体文化”的研究主要集中在中西方身体观的跨文化比较和对话视域中,而对于发掘中华武术文化中的“身体”起步较晚,特别是对文化与身体、武术与身体多维向度的内在关联未有清晰的脉络和拓展,成果寥寥可数。本文基于历史维度和实践层面的“空间”研究视域,对武术身体文化展开研究,旨在丰富其身体内涵。

1 “武术身体文化”的概念解读

何谓“身体”,学术界并没有一个绝对统一的说法。身体是人类一切活动的物质载体,人类的各种生理活动和心理活动,更是人与人、人与自然,人与自我的交互过程[1]。身体是人类所能依赖的唯一物质载体,身体性与人类存在的意义息息相关[2]。可以说,在人类进入文明开化时期之前,身体首先是展开生命活动的自然载体,这里的身体即自然之身体,随着社会的进步及人类文明程度的提高,身体与自然、身体与社会、身体与文化在互动交织着,身体在生命存在的物质基点上衍生出了自然、社会和文化等诸多属性,并伴随地域环境、历史空间呈现多维度、多面向、多元化的存在。身体中“涵孕了身与心、感性与灵性、自然与价值,即生理、意识和无意识,且在时空中动态生成一次展现的生命整体”[3]。历史来看,在古代中国的身体观和治学传统中,儒家和道家学派对身体的认识和思考,其目的在于尊重个体生命的整体性,让个体在保有完整生命的意义上成为“在场”的人。因此,身体在中国古代哲学中具有本体地位[4]。中国思想史上未曾发生过以“灵”与“肉”二元对立观为主导的阶段,身心合一的实践观居于核心地位。

什么是“身体文化”?身体文化从字面上理解,其实是一个复合性概念。对此国内学者有不同的界定:身体文化是一种以身体活动为基本手段的动的文化[5]。身体文化是以人体自身为对象的社会实践活动[6]。从身体认知的模式来界定,身体文化实际上是一种思维范式,更确切地说是具体性的身体思维。身体思维是身体活动的意向性起点,身体思维在身体脉络与情境中形塑出了丰富多元的身体表现形式,正是在武者身体欲望和身体创造的激发下,武术的独特文化形态才得以显现。诚如台湾学者黄俊杰所说:“身体思维是身体情况中的思维,也就是透过身体来思维,身体体现的思维与身体联结为一;在这种情况下,思维活出了身体,而身体也活出了思维。”[7]因此,身体文化在东方经验的话语体系中,体现的不是一种身心分离的文化,它是针对身心整全的意义而言,是一种“身心合一”的思想与体悟在实践中的呈现。武术作为一种社会文化实践活动,在其生存与发展的历程中形成了自身特有的身体文化。

概念是进行学术研究的逻辑起点。目前,学界对武术概念的界定一直都是仁者见仁,众说纷纭。对武术身体文化的概念更没有形成统一的说法。马明达认为武术是一项“身体文化遗产”[8];王岗认为武术是一种“身体文化形态”[9];戴国斌则认为武术是一项“身体的文化实践”[10]。无论作为“遗产”的身体文化、“形态”的身体文化还是作为“身体的文化实践”,都指明了武术是一种身体文化,在这一点上,学界是没有争议的。笔者认为,身体文化是研究武术技击技术与形式特征的基本范式,对武术历史流变与文化内涵的探究可以从“身体文化”这一维度窥其一斑。那么,何谓“武术身体文化”?从定义的角度简单来说,武术身体文化是指在特定空间内以武者的身体活动为表现形式,通过武者的身体与思维传达技击意蕴、审美意象和价值尺度,在漫长的历史演进中受传统思想文化影响,所传存至今的身体与自我内在统一的文化形态。可见,武术在历史的推移中成就了自身“以攻防技击为本质特征,以健体、防身、修身、养性为主要功能,以人体运动形式表现的中国文化形态”[11]。也就是说,在中国文化的浸染和熏陶下,其文化形态、思维方式和价值观念不同于西方,武术以一种自身特有的身体文化姿态展现在人们面前。武术身体文化色彩上的民族特性,是区别于其他国家和民族武技的重要标识。

2 “空间”视域下的武术身体文化演进路径

2.1 文明演进——武术身体观的历史回眸

从本土话语的语境来看,身体一直是被遮蔽或被忽略的对象。在这里,身体是被悬置或被作为某种“依附物”出现的自然之身、社会之身与文化之身,由于文化系统观念的不同,身体不具有西方对“肉体”或“肉身”观念的独立价值和意义。传统文化不同学派在身体这一观念上呈现出身体和自我的内在统一性,这种“身心合一”的身体观被儒家和道家秉承。远溯我国古代身体活动不难看出,其核心要义在于身体的闲适与修养。全身、保身与修身观念是古代身体活动的出发点和落脚点,又是促发身体行为展开的一种原动力。中国道家讲究自然的身体,它把身体看作是自然的规定,自然而然,适可而止,让身体复归于自然,“安身以止贪欲,心斋以致真知”,“不以好恶内伤其身,常因自然而不益生”,因此道家更注重内在的精神力量对身体的塑造,这是“道之以静养身”的思想精要。儒家不讲自然的身体,它更强调对生命主体的尊重,因为“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝至始也”。在儒家学派中,身体的社会性、伦理性和道德意义居于首位,它更强调“社会的身体”、“伦理的身体”和“政治的身体”,“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”语系下追求的是“儒之以德修身”的思想。正如美国学者费里乔夫·卡普拉在《转折点》一书中指出:“由于东方哲学和宗教传统总是倾向于把精神和身体看作一个整体,因而东方发展出大量的从身体方面来解决意识的技术是不足以为奇的。”[12]。从儒道互补文化和治学传统中可以看出,身体是针对人的身心整体而言,身与心、身体与意识是互为影响且彼此交融在一起的。受古代“身心合一”身体观的塑形性影响,武术在文明演进中呈现出自然之身、社会之身与文化之身的嬗变特征及意义,其身体意识崇向处处闪耀着以儒家和道家为基础的古代身体观的文化特质。

从历史发展的角度来审视,武术的产生和发展源于个体的身体需要。原始社会中从本能的攻击行为、生产及狩猎活动过渡到武术的原初形态,身体意识是一个从不自觉到自觉的过程。因为原始社会生存是第一要务,武术意识的萌发,身体象征的是一种自然属性的工具,是将身体客体化成工具,通过武器操练和徒手锻炼的身体活动形式,模拟狩猎和战场中的攻防搏斗动作,藉以获得族群的认同和神灵的庇护。“自然身体”向“社会身体”的转化产生身体意识的形态意义[13],古代社会武术发展的勃兴就是一个例证,从身体出发,人的身体观念从武舞或战舞形式的“娱神”向套路程式化、艺术化的“娱人”、“自娱”的文化形态演进,身体隐含着个体与群体、主体与客体、主体与本体沟通统一的身体技艺、身体智慧和身体伦理,这种“势势相承”的身体表现形式一直被视为武术传承和延续的一条文化命脉。近代社会武术寻求对传统文化的身体超越,同时也背负着“救国图存”的社会责任。在面对近代中国所遭遇的“三千年未有之大变局”的生存境遇下,国人从不同角度提倡尚武精神并同国家、民族的兴衰相系。在身体意识的觉醒下,国人希图重振国术来达到改造身体的愿景,如“文有太极安天下,武有八极定乾坤”的身体意识,在这种语境下强化了国家和民族的尚武意识。正基于此,在“西力东侵”的文化冲击下,国术一举成为了社会各界主张“强种强民”的爱国途径。需要注意的是,这一时期的武术虽然对“社会之身”做出了调适以达功利之用,但并非源于个体本能的身体需要。现代社会武术文化与西方体育文化彼此碰撞、相互融合,“武术体育化”在文化激荡中实现了现代化转型,可以说这一转化过程漫长而曲折。由“国家意志”逐步向“个体需要”与“个体发展”转向的身体观是时代变迁和社会进步的彰显,但其身体超越的维度与张力在文化层面上呈现“弱传播”的状态,在传播内涵上缺少对“自我”文化的现代审思和身份认同感,未释放出应有的文化价值和功能属性。此次武术入围2022年青奥会正式比赛项目,为争取早日进入奥运会迈进了坚实的一步。在实现历史性突破的当下,大力倡导武术教育的普及,提振青少年的尚武精神,这一点具有极强的理论与现实意义。因此需要我们在文化自信的时代背景下诠释好、提炼好武术“文化之身”的体育智慧和武术文化“走出去”战略的时代命题。

从技术演进的角度来考察,我们会发现,中华武术作为一种独特的文化形态,它的产生和发展离不开一些最基本的素材,那就是武术中“手眼身法步”所蕴涵的身体动作文化。通过手型、手法、眼法、身法、步型、步法的不同排列组合,形成具有一定运动规律的武术套路,再由不同风格的武术套路产生了蔚为大观的武术拳种和流派。可以说,在传统武术的场域中,武者身体每一个细微的变化与反应都会给武术文化创造一个发展的契机和变革空间,甚至会形成一种新的拳种和流派。文化是由各种外显和内隐的行为模式构成的,就武术文化而言也同样如此。不同侧重的技击方式在身体技术上的探索,呈现出风格迥异的流派和拳种意识。如劈挂拳(长拳型)在外显的基础上追求拧腰切胯和冷弹硬抽,讲究放长击远、吞吐伸缩的动作特点;八极拳(短打型)则在内隐的基础上实现挨傍挤靠和贴身近打,讲究猛起猛落、硬打硬开的技击特色。因此,武术身体技术的产生、使用和创新是一种身体意识的自觉,这种自觉意识在文明演进中不断深化主体的理性思维和行为模式。从原始人萌生的武舞或战舞形式,到肇始于宋代的“打套子”和“使棒/使拳”,到明清时期形成的武术拳种和流派,再到现代的竞技武术和传统武术,身体意识呈现出对身体行为模式的内在掘发,从这个意义上,身体意识和身体行为的深化恰恰是社会文化实践对身体进行调试的结果。

2.2 文化构建——武术身份“出场”的历史构境

武术是一个动态演化的概念[14]。在漫长的历史进程中,不同历史时期对武术概念的表述也不尽相同。古代“出场”谓之武艺,近代“出场”称为国术,现代“出场”称为武术。因此,揭示武术身份“出场”的历史构境,从身体视域出发落实于武术文化研究之中,即围绕身体这一核心要素层层剥离文化与身体、武术与身体的诸关系可能会得到新的启发。身体与文化是互为影响的,身体一方面作为武术杀伐技能最直接的物质载体,而另一方面又影响了武术身份在文化意义上的构建。

众所周知,武术是应对冷兵器时代社会、军事、政治、经济、文化、教育等方面的挑战而最终形成的一种独立的文化体系。然而,当冷兵器战争舞台的衰退乃至消失倒逼武术退出战争的形式而走向民间,武术开始寻求新的生存和发展空间,并按照自身的规律向前演进。民间武术在发展过程中逐步摆脱单纯军事武术思想的羁绊,大大地丰富了武术技艺和武术文化的内涵[15]。沿着武术身体文化的形态演进和分析我们可以看出,在武术身份“出场”的历史构境中(图1),其所扮演的多重角色及呈现出的文化技术形态在“击”的叙事和演绎中不断发生着更替,进而催生了其“对他性”即“一击一刺为一伐”的单一技击功能向“对己性”的多元价值内涵的提升。正基于此,奠定了未来传统武术由武艺至技艺演化、由拳术至拳理规范的发展格局,并扎根在民间得到了广泛传播和发展,明清之交大量武术拳种的涌现和门户林立就是最好的例证。

图1 武术身份“出场”的历史构境图

“出场”是朝向在场开放与转变的过程,而不是一种既成的在场状态。作为过程,出场行动不是一种原有在场状态的复制和重复,而是一种重新现身[16]。从武术身份“出场”的空间来看,在古代主要是通过军队和民间的武术社团来完成的,在表现形式上是沿着“舞对合彀”的身体对话轨迹运行,最终实现适应社会的门户空间和公众领域的路径变迁。传统武术脱胎于军事武艺[17],根据明代戚继光《纪效新书》记载,把拳法中的技击方法分为“踢”(李半天之腿)、“打”(张伯敬之打)、“摔”(千跌张之跌)、“拿”(鹰爪王之拿),这一技击分类观念决定了传统武术首先是一种“囿于一隅”而又“使之一隅”的格斗术。格斗是紧张激烈的搏斗[18],是更深层次的“搏斗”,而搏斗是徒手或用刀、棒等激烈地对打。从这个意义上说,传统武术源于实战搏斗或搏杀,它的产生、发展与冷兵器时代的军事武艺极为密切。也就是说,从场肆训练到战场杀伐,武术以一种“开大阵,对大敌”的集体协同作战的形态“出场”,身体武艺趋向简单和实用。戚继光认为,“凡武艺,不是当应官府的公事,是你来当兵防身立功杀贼救命本身上铁骨的勾当。你武艺高,绝杀了贼,贼如何又来杀你。你武艺不如他,他决杀了你。若不学武艺,是不要性命的呆子!”[19]军事武艺空间的价值取向为“练为战”的攻伐格斗武艺,武术扮演的角色是保家卫国、杀生保命的“贴骨勾当”。武术由阵场到游技场过渡的“出场”形态,以器械武术为线索,以“游技场之枪”为暗线。传统武术空间的价值取向为“去武艺化”的身体技艺,“从先秦《庄子·说剑》,到明代‘犹恐临敌擎肘’的刀法套路创编,再到清人‘相杀如仇焉’的枪法训练,以及各种传统拳种注重的功法练习,都清楚表达了传统武术‘练为用’的主体价值观”[20]。由门户空间再到公众领域属于现代武术演进的空间范畴。武术沿着强身健体之术、修身养性之术、娱乐表演之术等多元价值内涵的路径“出场”,其“出场”形态凸显身体文化的意象,“练为修”重在表现武术的艺术意境空间、置身于战斗场景的攻防意识以及对于拳理技击之道的身体体悟与表达。可以说,以身体之维的武术“技”、“艺”、“道”(练为战→练为用→练为修)文化意义上的构建在其身份“出场”中得以提炼升华,最终凝结成为中华武术的价值内涵。可见武术价值内涵的不断提升,从中折射了传统文化“一脉相承”的实用理性。新形势下,如何更好地体现武术教育修身、技击练体的价值功能并与现代社会合理融合,促使其在更多“场域”、更深层次融入和造福人们的生活,在本土传播实践中凸显“以我为主、兼收并蓄”的民族属性、时代特征和人文精神,是保持自身话语体系的首要因素。

2.3 国家意识——武术身体叙事的历史逻辑

在武术文化的历史长河中,空间与时间两种因素一脉如影相随萦绕在武术叙事文本之间。一方面,身体成为被规训的对象;另一方面,身体又成为武术身体叙事的载体。身体被规训的历史,演绎成为身体的文化史,在武术与身体的相互对话、相互生成的历史逻辑中,身体成为我们解读历史空间下武术与文化内在勾连的一个特殊视角。

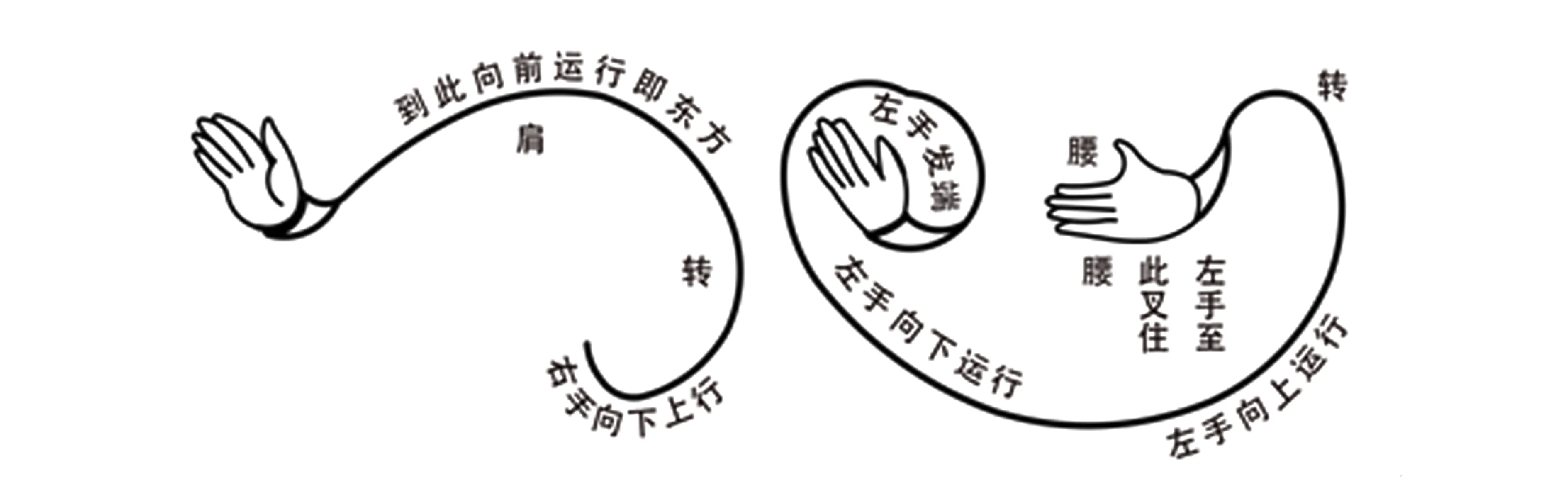

中华武术初始于器。器械武术作为中国武术的物态形式,承载着主体的特性和品格,昭示着武术传承演变的文化精神,叙说着武术兴衰背后的礼乐伦常。众所周知,在火器没有完全脱离于战场之前,所谓的军事武艺实际上是冷兵器技术,无论是军事战争的残酷性,还是战争形式的变化,抑或民间武术私斗的激烈化,都在一定程度上助推着武器的进化与改良。在中国历史上,中原大地屡遭北方游牧民族的侵袭,在动荡扰攘的时代,止“戈”(兵器)为武,以“止”(脚、足)为进,非尚武不足以图存(图2)。夏、商、周至春秋时期,车战为战争最主要的形式,远兵和长兵主要包括弓箭、戈、矛、戟等。自战国以降,列国崛起,战争形式发生了质的变化,车战走向衰落,正规步兵(军阵)与优势骑兵(冲击)的作用日益增强,为适应作战方式的需要,短兵逐渐替代长兵,在武艺上突出的例证便是剑与刀的勃然兴起。例如,剑由青铜剑变为铁质钢剑,器型层面最突出的变化为剑变长变轻,双方“短兵相接”、“近距离搏战”的空间加大。因此,战国时期的剑术极为普及,为军中必备武器。明时仍然如此,视剑为军官之佩兵[21]。在民间剑术的发展历史中,剑术的一些简单实用的劈、砍、推刺日渐推衍出各种技法,如剪、撩、提、挂、崩、拨、云、抹、压、挑等,这在一定程度上丰富了剑术的技击内涵,为剑文化的技法体系拓展了空间。自明代以后,随着“骑射”功能的增强和火器装备的助推,以剑、刀为代表的短兵技击之术随之消沉,加之统治阶层禁止民间收集兵器、习武的事实,短兵遂逐渐在民间衰落并依附于各拳派中兼而习之。这里对器械武术的某一历史时段的研究,撷取的是一个切面,可见,器械武术的文化实践以“击”的叙事结构展开,特别是“器械武术这种实战价值较高的武术受到了严格管制,这也成为了作为套路武术的拳法得到大发展的重要契机”[22]。实际上,这一转捩标志着兵器逐步让位给拳法而居于次要地位。

图2 孙家村汉代画像石 中原持戟骑兵与北方游牧弓箭骑兵互相作战场景图

值得一提的是,战国时期《庄子·说剑》首开剑法阴阳理论之先河,“夫为剑者,示之以虚,开之以利,后之以发,先之以至”[23],阴阳、虚实、后发先至等技击思想精辟入理,其所散发的光芒随着时空的变化而愈发显得历久弥新。“上斩颈领,下决肝肺”,形象地反映出当时的民间斗剑技术、技巧已经发展到了较高水平。应该说,剑术在中国武术史上写下了浓墨重彩的一笔,超出器械武术中的所有种属。但由于武术技术结构的历史嬗变,剑术融入各武术拳种和流派之中,渐渐丧失了它的文化底色和传统。返观现时代日本剑道的传承与发展,如何借鉴其身体演绎的文化性、技击性、文化识别度以及在培养民族精神等方面的积极元素值得我们反思和总结。

综上,从武术依存的历史背景我们可以看出,其身体叙事逻辑在文化调适中是沿着由粗暴到文明,由感性到理性,由讲求“打”再到不追求“打”的内在理路演进的,最终以“点到为止”的技击范式得以延续,武术的技法精要通过“势势相承”的拳械套路形式得以传习,这种精神性超越恰恰契合了中国人的伦理要求和审美旨趣。模拟战斗场面、虚拟攻防空间、假想对手在场、置身演武之境等语境无不折射出“作为展现场所的身体”[24]对于习者思维意识、价值理性与道德规范的约束。

3 “空间”思维下的武术身体文化内涵表达

3.1 “形”的空间表现

武术归根结底是一种身体文化。身体自身演绎的动态符号注入了中国传统文化内涵的营养[25],武术技术及其在此基础上衍生出的各种文化表现形式都离不开身体这一载体。“六合”即为一例,“六合”乃天地四方之意。从拳种命名而言,“六合”主要是指习拳时身体所应遵循的技术要求。其中,“外三合”为体,“内三合”为用,“六合”学说构成了中国武术的基本理论之一。如明代唐顺之的《武编》、戚继光的《纪效新书·拳经》及程宗猷的《耕余剩技》等文献资料中,已有“六合枪法”的记述。当中的六合是六个“我缠你扎,你还我拦”的身体对抗形式的总称。《少林拳谱杂俎》对“六合”阐释为:“内六合者:神与心合,心与意合,意与气合,气与力合,力与筋合,筋与血合,是内外相关。……力借以表见筋,筋用以表见血足也,故曰合。”[26]清乾隆时期的姬龙凤著有《六合拳谱》,其中的“六合”成为“内三合,外三合”的拳理发端,即“心与意合,意与气合,气与力合;肩与胯合,肘与膝合,手与足合”。“内三合”是指心、神、意等心志活动和气息的运行要统一和顺的内在维度,“外三合”是身体六个部位两两相合的技术层面的具体要求。六合学说既是传统文化思想中的经典概念,也是武术“形神一体”、“内外相合”的身体训练思维,这种注重整体的训练思维被纳入武学文化的“内三合”、“外三合”理论之中。素有“哲拳”之称的太极拳讲究“形开气合,形合气开”,行拳时肘的垂劲与膝的纵力,肩的沉劲与胯的抱力,裆的圆劲与趾的扣力,这些都要求“合”,即内外、上下、左右、前后、平衡稳固、中正安舒、浑然一体。此外,太极拳要点中的“含胸拔背”也是训练身形合度的一个实例。含胸时强调胸部略向内含虚,使胸部有一种宽舒之感,“通过动作使胸腔上下径放长,使横隔肌有下降舒展的机会,这样才能做到含胸”,“拔背即胸略向内含时背部颈下第三脊骨略向后、向上提”[27]。“合”在各拳种流派中形成了一定共识,如“北腿之杰”戳脚拳法的“三尖相对”(拳尖、脚尖与鼻尖相合)、南派武术咏春拳的“三节合一”(手臂三节相合、身体躯干三节相合与腿脚三节相合)等。诸如此类的调身技法从形式上看具有一定的共性且互有内涵,其基本思想就是强调对身体内外和周身上下的“合”,使武者身体呈现出外形和谐、内意充实,体用兼备的特点,即追求身体和精神的和谐融通。可以说,武术的身体形态之“合”(重直觉、合内外、顾整体)体现的就是中国“合”的思维。

3.2 “劲”的空间利用

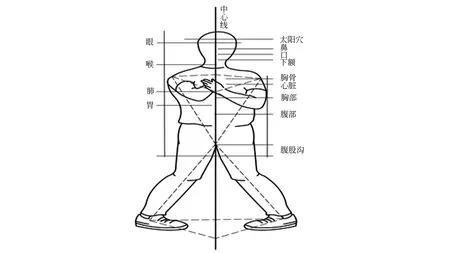

通常来讲,传统武术的训练理论对于空间的阐释很少,主要锁定在劲力方面。比如在砸拳、劈拳时,身体利用的是上下空间;冲拳、推掌时,身体利用的是前后空间。当身体外部受阻,在没有外部空间可利用时,还有身体内部空间可以利用。身体空间传动机能的内部增强和横向展开可以释放一定的势能。如大开大合、猛踢烈打的拳种需要借助较大的外部空间产生势能,动作本身的间隙较大,一旦近身易被人所乘,在空间约束或劲力受阻的情况下,技击空间受到一定的限制;太极拳、形意拳、八极拳等贴身近打类的拳种更多利用的是身体内部空间产生势能,完成劲力转换,讲究“劲由内换人不知”,在外部空间约束、身体位移受阻的情况下,往往技击效果和优势明显。武术各拳种流派虽练拳程序不同,劲力的转换和启动都需要身体内外空间的相互联动配合,最终回到肢体的利用、空间的利用和精神意识的利用三个维度,并力争在攻守平衡中充分发挥身体的内部潜能。武术素有“寸劲”、“缠丝劲”、“弹抖劲”之说,对于“劲道”的习得和探索,甚至强调“快打慢”、“长打短”、“柔克刚”的技击效应,历来是各拳种流派突出其“拳理”的技击主旨。如寸劲的发力方法是把身体积蓄的力量集中于身体某一部位而发诸体外的用力方法,即在较小的空间内单靠关节的抖动完成发力,俗称“寸劲”。“缠丝劲”是通过肢体的旋转、拧动及缠绕,使身体及四肢的肌肉力量在旋转缠绕中保持整全的用力方法(图3)。有学者认为,“太极腰”的逢动必旋、讲究缠绕等动作特点正是人的身体对太极图的深度模仿。太极拳以太极哲理、阴阳学说及“天人合一”思想为拳理依据,以道家“性命双修”、医家“形神共养”及拳家“内外兼修”为修炼之本,用身体诠释和表达太极动静之理、技击之道,通过阴阳开合、虚实刚柔、进退变化诸法运转周身,处处闪耀着中国传统身体观的智慧。以太极拳“寸劲”为例,其劲力转换的空间性利用就是在外部空间约束或身体位移受阻的条件下,以腰为动力,以丹田劲的蓄发为核心,借助肩、肘、腕等关节的快速抖动来完成发力过程,既可以一发即至,也可以做到连续多次的“即发即收”[28],或未收再发,连环出击。正所谓 “浑身无处不太极,挨着何处何处发”“无点不发力,无处不弹簧”。就武者而言,要经过长期的反复训练,体悟和揣摩丹田劲的周身要领,才能掌握太极拳技艺并不断精进,这一“懂劲”过程不可能一蹴而就。

图3 清代陈鑫《陈氏太极拳图说》 揽擦衣内劲运行图

3.3 “势”的空间延展

武术套路的整体结构是在预设中进行的。速度的快慢相间、节奏的抑扬顿挫、幅度的开合有致、力度的轻重并举与刚柔并济等在空间维度完成了对动作的艺术化处理。武术套路整体结构的空间性指的是武术套路动作过程的延续性、伸张性和三维性,抑或说是武术套路动作在高、中、低三个空间维度的变化。套路对格斗“具象的抽象”呈现出审美和想象的特点[29],其所遵循的美学规律是在“势势相承”的套路形式中寻求对动作素材和攻防意识的艺术化处理。以长拳演练为例,从延续性来看,动作过程连续性越强,布局越匀称,审美效果越好;从伸张性上说,动作过程所能达到的三维空间越饱满,动作越舒展,审美空间越丰富;从结构性来看,动作过程越复杂,动作起伏越明显,审美意境越浓;从整体结构上说,动作布局越疏密得当,越有节奏性和层次感,审美价值越高。此外,在“阴阳学说”的思想影响下,在武术的发展进程中衍生出了一系列描述事物矛盾变化与对比呼应的原理,如动与静、刚与柔、虚与实、开与合、进与退、起与伏、快与慢,等等,这些理论被巧妙地嵌入武术的技术理论中,对中国武术身体文化体系的形成与发展产生了深远影响。如形容武术演练节奏的“十二型”:动如涛、静如岳、起如猿、落如鹊、站如松、立如鸡、转如轮、折如弓、轻如叶、重如铁、快如风、缓如鹰,此十二种轻重缓急、抑扬顿挫、矛盾变化的动作表达方式蕴涵了武术套路独特的审美观念,富于形象化的动作结构特征在视觉空间上诠释了拳之“味”、武之“韵”和艺之“境”的不同层次,这种“模糊性感知”正是技术动作背后所隐含的气度、神韵和意象(图4、图5)。再如自选长拳中旋子转体720°接跌叉,动作呈现出一高一低、一动一静的矛盾变化。从空间上来看,腾空旋起犹如旋风一般,在空中快速转体720°后,接跌叉动作,定势造型“静如岳”。“高与低”、“动与静”的对比呼应体现了套路动则有“法”、定则有“势”的审美特征。因此说,武术身体文化是中国传统文化理论异于西方体育观念的一个重要方面。它以身体“演武/示武”的独特论道方式开出与西方格斗项目注重“击必中,中必摧”的实用尺度和价值取向截然不同的东方实践智慧。武术的形式美、动态美和意蕴美,道理就在这里。

图4 形如盘旋踔跃的猴拳 图5 势如搏击于长空的鹰爪拳

3.4 “道”的空间传达

武术的本质特点是攻防技击。没有身体的实践技击则无从谈起。武术所有的变化都在身体上反映出来,即身体是武术攻防技击意识鼓荡的存载体。按照传统武术的攻防空间分类,身体分为上盘、中盘和下盘,身体的每一处空间都有各自的攻防范围和招式练习。按照训练的空间占有形式分类,身体训练由地面训练和桩上训练组成,使得身体训练的形式、内容以及身体的攻防范围都得到了丰富和完善。身体的空间作为一种“处境的空间性”[30],并不意味着标识空间所处的客观位置,而是指身体在空间中的展现以及身体体验的主体性存在,并由此调试身体与空间的互动关系。不同拳种、流派的技术特点和演练风格呈现出很大的差异,空间的存在与变化,包括地理空间因素,客观上有利于身体本身产生不同的认知和体验。按照技击的空间分类,清代武坛“源流有序,拳理清晰、风格独特、自成体系”的拳种门类中,既有专门使手与主要用脚的南拳北腿流派,更有站着打与躺着练之别的拳法风貌。如少林拳的远踢、近打、贴身拿靠摔,讲究以腿制胜、手脚并用的技击风格;南派拳术多工于细腻,讲求近身短打的技击旨趣;当“脱枪为拳”的形意拳探索正面“直推直进”式的技击空间时,八卦掌则反其道而行,以绕敌为中心走圈,讲究从侧面“走转”避其锋芒,形成了“以斜取正”或“以正取斜”的技击理念。可以说八卦掌的创立是武术体系走向成熟、完善的标志之一,因为它的运行轨迹完全脱离了冷兵器时代军事武艺所遵循的“一去一回”、“来回往返”、“打四门”的训练形态而自成一格。如果说太极拳的推手螺旋运动是以圆形运动为主,那么咏春拳的实战格斗则是以直线运动为主,在格斗中寻求最简单的直线原理,中心线构思就是对最短的空间距离使用最简洁的技法旨在产生的攻击实效(图6)。凡此种种,不一而足,这些流传有绪、风格独特的拳种资源及其赋予的格斗理念、格斗技艺成就了武术在空间上的“技击”载道方式。也因此,各拳种流派承载和展现着技击方式的多样性特征,显见和突出了中华武术独特的技击本质属性。

图6 咏春拳格斗的中心线构思图

4 结语

武术是中华传统文化的优秀代表。2017年1月25日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,确立了“到2025年,中华优秀传统文化传承发展体系基本形成”的总体目标。其中,“中华武术”[31]是唯一被提到的民族传统体育项目。2019年8月10日国务院办公厅印发了《体育强国建设纲要》,进一步明确了中华武术“走出去”的战略定位和任务。由此可以看出,从历史中走来的中华武术,不仅是坚定自信和振奋精神的文化载体,同时也肩负着建设体育强国的历史使命,对其进行文化解读和内涵阐释,无疑是坚定和树立新时代“文化自信”的重要一环。本文通过对武术与身体展开的思想对话,考察文化与身体、武术与身体不同维度的内在关联,阐释武术身体文化及其内涵,旨在为武术文化研究拓出更为丰满的维度。新故相推之际,是我们传承和创新武术文化的契机,对“武术身体文化”进行“主体性阐释”[32],思考武术如何在现代化征程中维持其自身文化身份,在当下有着重要的现实意义。语境是历史的,时过而境迁。用历史“空间”的视域观之,武术文化向多元化的方向发展既是历史的选择、时代的选择,更是其发展的必然。武术的内涵和形式随时代不断更易,变与不变的辩证法提醒我们,比传统武术文化直面西方体育文化冲击更值得用心审思的,是如何做好在新时代语境和多元文化背景下对武术本体及传承意义上的新陈代谢、推陈出新与重新阐释,使武术文化能够适应当代社会的发展而得以发扬光大。