阿伦特公共领域理论:从行动自由到政治自由

吴伊心

(中国人民大学哲学院,北京 100086)

20世纪爆发的两次世界大战让人类首次体验到作为整体走向毁灭的可能性,此后对战争与政治的反思使得思想家们对人类事务的思考趋于温和。在西方,自由主义、保守主义、社群主义、共和主义等政治流派在政治主张上无论分歧有多大,他们都普遍寻求在政治形式上实现一个折中方案:即能够建立一个保障公民权利、促进持续发展的现代国家;同时这个国家政治制度能够得到有效的约束,不至于权力滥用,对公民自由造成毁坏。这个政治目标困难在于,我们无法对政治和自由的关系给出明晰的答案,也不知道当政治破坏自由的情况真实发生的时候,除暴力以外的手段是否有效、足够捍卫人的自由与权利。

一、政治与自由的分离传统

阿伦特意识到20世纪的人类生存困境不仅是政治理论和实践需要处理的问题,也牵连着“人类自由是什么”这个更基本的问题。就每一个人的体验来说,自由使心灵陷入无望的探寻,我们既认为自己是拥有自由的能动者,但当遭遇到外部世界限制时又会质疑自己的能动性,渴望着自由。

日常生活中的这般体验就是“自由”的实存,而实存的体验又和哲学家对自由的思考并不一致。这种不一致表现为两个方面:首先,在历史意义上,自由体验一直伴随着人类的活动,但自由被纳入到哲学沉思的历史并没有那么久远,大概直到希腊晚期斯多葛学派,或者是罗马法创立时,或者是在基督教传统中,才为 “自由”观念准备丰厚的历史素材。阿伦特就指出:“自由在我们哲学传统中的首次露面,发生在宗教对话的经验中,首先是在保罗那里,然后是在奥古斯丁那里。”[1]从此以后,自由一经人类智识所领悟,就成为哲学家挥之不去的迷思。其次,自由以人的实践经验为基础,但哲学家们却将自由囿于心灵范围之内,看作一种思想属性或精神品格。阿伦特认为,康德在《实践理性批判》中对人的内在自由做了最深刻的澄清,他把自由理解为意志自由,由理性主体向自我发布道德命令“你绝不能作恶”。

在此,我们不讨论扎根于心灵的意志自由是如何运行,而只是想要就此表明,自由确实从人类事务领域隐遁开来,与人的活动渐行渐远。人只有在自身内部进行欲望的缠斗、理性的抉择和意志的坚持的时候,才能有机会向自我表明拥有无限制的自由能力。但是人在日常经验中又或多或少感受到不自由的体验。所以,政治作为一种人的活动方式,和这种自由体验无外乎两种关系,政治或许能给自由带来些许的保障,或许政治就是阻碍自由的。这两种对立的情况实际上分享着一个共同的观点,即政治和自由相互分离。

二、意志自由抑或行动自由?

区别于传统的哲学和政治观点,阿伦特在政治的起源上揭示政治与自由有着亲缘关系。传统社会契约论者假设,在自然状态中,从无到有地创建出一个人类政治组织方式,这个政治组织一经确立便进入到了政治状态,人类历史表现为不同政治制度的交替变化。阿伦特则认为政治制度确立起来之前的“前政治”状态不意味着是非政治的,政治始于人的自由行动所结成的公共领域中。公共领域是政治赖以形成的基础。

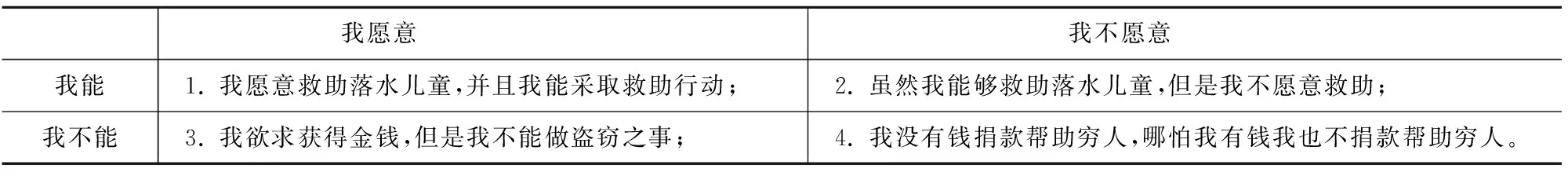

在解释这一主张之前,我们必须弄清楚一个更加基本的问题,即阿伦特的行动自由是什么。对人类心理进行一番现象学观察可以发现,个体在采取行动之前,通常有一个理智的认识做出决定。奥古斯丁从中发现自我的意志是在思考之后、行动之前进行一番“我愿意做某事”或“我不愿意做某事”的判断。意志是行动的动因,哲学家们却倾向于把意志自由和自由等同起来。阿伦特敏锐地察觉到意志自由作为一种精神品质和化为实在行动之间的距离不是由意志自由本身能够予以弥合的。因为“意志本身无能力去掌握它是如何做到这点,以及其效果何如。只有当‘我愿意’和‘我能够’这两者共同搭配起来,自由才得以产生。”[2]在这里举几个例子来予以说明(参见表1):

表1

以上四种情况包含了“我愿意”和“我能够”之间的所有可能性。第1种情况“我愿意并且我能”的时候,意志的存在往往不会被“我”所意识到,但是却顺利地化为了实际的行动。对于行动者而言,各种满足人性欲望的行动和见义勇为的行动没有明显的差别,所以见义勇为者往往在事后解释自己的行动是出于一种本能的反应。第2、3、4情况都取消了行动,差别在于:第2种情况 “虽然我能够救助落水儿童,但是我不愿意救助”,没有行为动机也就没有行动了;第3种情况总是表现为道德命令对自我行动的约束;至于第4种情况是既没有行动能力,也没有主观行动意图。所以基于以上的分析,可以了解到为什么自由是“我愿意”和“我能够”的结合。康德把绝对命令——“你绝不能行不义”——作为意志自由表现的时候,阿伦特指出这种自由完全被内化为心灵的活动而不为人所知,更不能显现为自由的实存。只有“我愿意”和“我能够”相结合起来,并且最终落实在“我能够”的时候,行动自由才被显现出来了。

阿伦特对行动自由的积极性做进一步分析。阿伦特将“积极活动”区分为劳动、工作和行动三种形式,这三种活动或多或少地都存在着自由的因素,但只有行动(人与人之间展开的交往活动)才称得上是对自由的全部显现。我们知道人的活动必然在外部环境中展开,行动尤其受到过往历史性因素、客观世界的条件和他人活动的制约。只是相较于劳动、工作受到的制约,具有必然性特征,行动的自由表现出拥有超越限制性因素的力量。阿伦特说:“行动是自由的,意味着一方面必须不受动机的束缚,一方面不受作为可预测结果的意向目标的束缚。”[3]虽然,人的行动包含一定动机、计划、目的,然而当行动被发动的那一刻起,事态发展的过程和结果就超出了行动者的预期,行动可能违背了最初的动机,未能按照计划进行,以及不能实现行动的意图。即便如此,行动者对行动的偶然性有充分的认识,而且这些风险并不能彻底阻止行动。甚至可以说,越加冒险的行动越能够显现出行动者的自由能力,舍己救人、英勇就义者远比捐献财富、救助穷人者来的更加自由。阿伦特进一步指出,人们之所以能够超越限制,采取行动的原因,并非是受到了理性的引导或意志的指挥,而是受到了内在勇气的鼓舞。勇气鼓舞着行动,行动对他人显现出来的时候也把行动者的勇气变为了荣誉、卓越、崇高的精神。

阿伦特认为自由不仅是一种尚未实现的潜能,更是在行动中的实存。它的实在性有别于有形之物的客观实在,是通过被他人见证和承认而实现,或者被语言文字描述成故事记录下来。个体拥有行动之自由,不同个体在各自自由行动中建立起联系,聚居在一起。这种聚集的关系网,不同于自然界中动物式群居行为,是有思维能力、意志判断和选择、自由行动能力的人按照一定目的行动的结果。所以,阿伦特说:“虽然我们几乎在人的所有活动中都发现自由的踪影,但只有行动创造了它自己的在世空间,让它能够从隐蔽处走出来展现自己的实质,自由才会充分显现。”[4]这个在世空间就是人们行动于其中的公共领域,是政治得以成为可能所依赖的条件。

三、世界的公共性

行动,是人与人之间的活动,一方面把人的自由显现出来,另一方面公共领域借以形成。在确证了行动自由和公共领域的实在性以后,为了进一步澄清阿伦特是在何种意义上肯定政治是自由的,我们有必要向阿伦特追问,“公共领域和政治是什么关系?”“基于人的行动能力而自发形成的公共领域何以能够成为‘政治的’?”

阿伦特从来没有严肃地区分“公共领域”和“政治”。在大多数情况下,她在不同语境之下任意使用 “公共领域”“公共性”“公共的”和“政治领域”“政治性”“政治的”。许多学者没有深究两个范畴之间可能存在某些细微差别,只是追随着阿伦特的用法把“公共领域”和“政治”任意地互换。帕特里克·海登直接说到:“我们的言说和行动能力构成了一个共同的政治世界,在那里,我们可以向彼此显现,揭示我们各自独一无二的或与众不同的身份,即那个‘谁’,而不是我们的那个‘是什么’。”[5]台湾学者蔡英文站在公共领域和私人领域之间绝对性区分的角度,认为 “‘公共领域’,在阿伦特的理念中,特别是属于政治的,有别于我们日常生活中所说的文学艺术的领域、私人生活的空间,及社会经济的领域等等。”[6]在他们看来,“公共领域”和“政治”含义是高度重合的,政治伴随着公共领域的显现而出现,政治直接地通过行动自由获得自足性和完满性。

实际上,阿伦特总是基于两个不同的维度使用“公共领域”一词,这两个维度分别是人之境况的维度和政治的维度。

公共领域首先是一种普遍性的人之境况(the human condition)。对每个生活于世的人来说,世界具有三重意义——自然界、制造物世界和公共领域,其中制造物世界和公共领域相较于自然,是经由人创造出来的非自然世界。阿伦特用一段隐喻揭示了这两重意义世界的紧密关系:“一起生活于世,根本上意味着一个事物世界存在于共同拥有它们的人们中间,仿佛一张桌子置于围桌而坐的人们之间。世界,就像每一个‘介于之间’(in-between)的东西一样,让人们既相互联系又彼此分开。可以说,作为共同世界的公共领域既把我们聚拢在一起,又防止我们倾倒在彼此身上。”[7]原本,桌子是人手制作的产物,人为了摆放物品的目的把自然材料按照头脑中的样式制作出来,桌子和碗筷、椅子、房屋、桥梁、教堂等一切经由人手制造出来的物品共同塑造出了一个可眼见、可触碰的制作物世界。这个制作物的世界除了满足人的工具性使用目的外,也为人提供了安稳的活动空间。在围桌而坐的隐喻里,作为工具的桌子暂时隐匿起来,围坐在桌子周围的人因为它的中介作用建立了联系。在这个隐喻中,原本阿伦特区分出来的世界、公共领域之间界限不再分明,原本起到保护性作用的制造物世界对公共领域产生了影响,成为了人与人之间建立联系不可或缺的一个中介性环节。正是在此意义上,隐喻里“作为共同世界的公共领域”这一说法表明公共领域不是人与人之间建立起来的空中楼阁,它与客观的、共同的世界相互融合成为一体。人所生活的地方既是公共领域,又是世界,公共领域在世界意义上取得了它最普遍的含义。这也就是玛格丽特·卡诺凡所说的“使人们聚集和分开的文明‘世界’,这个世界是一个巨大的组织,阿伦特称之为‘公共领域’。”[8]

当阿伦特提到“世界”时,是具有双重意义:一方面,所有人造物塑造的有形客观世界为人的活动提供空间;另一方面,人与人之间用行动与言谈联系起一个表象世界,人造物在其中起到了联系人的中介作用,人亦在其中显现、获得现实感。共同世界的第二重意义正是阿伦特的广义公共领域,也是阿伦特对人类活动的基本境况说明,将人之间取得的联系和所有活动方式都囊括了进来。但广义的公共领域仅是对人之境况的描述,对实际行动而言如同背景般存在;在大多数时候,阿伦特谈论到的公共领域是作为政治的公共领域出现的。广义的公共领域和政治的公共领域之间的关系,就如阿伦特指出的那样:“广义的公共领域是显现空间,只要言说、行动的方式在一起,就形成了。它先于政治意义上的公共领域。”[9]

四、政治意义上的公共领域

传统西方政治哲学带着后见之明将古希腊城邦中的公共生活指认为政治的一种形式,进而“公共领域”具有了政治的性质。阿伦特重新解释了古希腊历史的起源,指出“公共领域”作为一种经验和认识先于“政治”出现,在政治国家出现之前就具备了政治的要素。古典希腊时期,城邦公民自觉自己过着一种公共生活,他们作为共同体的成员,聚集在一起共同商议和决定关系着城邦命运的共同事务。只是后来,城邦里社会阶层分化,平民阶层和贵族阶层长期斗争,使得城邦处于崩溃瓦解的危机之中。柏拉图、亚里士多德正是在这一背景之下开始探讨 “合理安排人类公共生活”的可能性方案,并由此开启了西方政治哲学的传统。虽然阿伦特肯定,只有在政治国家里,才得以让人们在政治领域中,在行动和言说中度过他们的一生。但是,她更加强调在政治国家出现以前人们本来就拥有行动和言说的能力,正是行动和言说将人联系在一起,进而创建出某种特定的政治结构。所以不是从政治确证公共领域的存在,而是公共领域为政治国家建立准备可能性条件。

在“政治的公共领域”中起到根本性作用的是与政治相关的基本人类活动,这些政治的活动在政治国家诞生之前就为人所拥有。从发生学的角度,阿伦特串联起行动、公共领域与政治之间的关系。人最初仅仅自然地处在一定家庭血缘关系之中,只是潜在的自由行动能力使得建立新的人际关系成为可能。但是行动本身并不能保证新关系的有效性,无数个体行动汇集成阿伦特所理解的“政治意义的公共领域”还跟人与人之间相互理解的能力以及人对于特殊行动意义的追求有关系。

在《论道德哲学的若干问题》一文中,阿伦特创造性地使用了康德审美判断之“共同感”范畴。“共同感的合法性产生于人与人之间的交流——正如我们说思想产生于自我交流……我们就可以说,我越是能够在自己的思考中考虑他人的立场,并因此越是在自己的判断中考虑他人的立场,那么我的判断就越具有代表性。这种判断的有效性就既不是客观性和普遍性,也不是基于个人幻象的主观性,而是主体间性或典范性。”[10]虽然康德强调“美”的本质是基于人的“共同感”,但审美活动仍然跨不出个体的自我心灵之境。阿伦特巧妙地把“共同感”和行动相联系,强调人之间的互动过程也包含了情感、精神性内容。试想,尚未建立起任何直接联系的二人偶然地共同乘坐一辆公交车时位置相邻,他们也许随意谈论了一下当时的天气状况,当公交车到站时他们也就各自离去。从广义的公共领域意义上看,虽然他们之间发生了言谈的行为,建立起联系,但这种联系随着二人分别即刻消散于无形。可以说,人之间的大多数行动和言谈都是无效的,并不能称为“政治的”,这类联系经验不能被固定下来。这说明“公共领域”的塑造不是浮于表面的简单交往能够完成的,它更深层次地建基于人们经由“共同感塑造出来的兴趣”。[11]针对同一件事情,多元异质的人常常把自己的感觉经验、价值偏好、评价意见进行交流。人类也很擅长换位思考,“我”同时站在自己和“你”角度和立场去考虑问题,“我”虽然不是“你”,但“我”可以像“你”一样去理解和感受现实,仿佛我们就是一体的。这就是主体间的“共同感”,它对公共领域的作用绝不表示“公共领域”是主体间虚幻的想象,它是异质个体团结在一起的感性根源。从这一点可以看出,阿伦特对公共领域形成的自发性强调明显地有别于传统社会契约论者的假设,后者认为异质的个体总是基于某种威胁(自然风险、人之间的竞争)才被迫订立契约,有限度地聚集成为一体。

“共同感”毕竟是人的一种潜在能力,它帮助人们之间互相沟通、理解,建立起公共领域的联系。直接创造出“政治”的是一些特殊行动,采取行动的人在其中追求特殊意义。阿伦特认为古希腊人就如同荷马史诗中描述的那样,崇尚和追求英雄般的事迹,他们渴望通过卓越的行动赢得不朽的名声。这构成了古希腊人(同时也是人类)最初的历史和政治观念的起源,历史只应该用来记录英雄的冒险事迹,公共领域也以英雄事迹为典范。所以阿伦特称古希腊人的历史观“(这)暗示了历史的政治本性”,“我们可以把历史哲学看作伪装的政治哲学”。[12]此外,源自于有朽的人类对不朽的追求,政治的公共领域天然地要求实现一个人类活动的稳定、长存空间,这一空间存在时间远远超出一代人生命时间的长度,每个人在这一空间里都能够保持其独特性又团结在一起。要实现公共领域的持续存在并不是一件容易的事情,这需要人付出巨大的行动努力,并且这种努力更加有赖于用语言交流和协商关系着公共领域的事务。所以,行动和言谈是公共领域的两种活动方式,其中尤以英雄卓越的行动和致力于公共领域持存的行动最为重要。

对行动和言谈的差别,阿伦特没有做过多的澄清,但一些学者如帕瑟琳·邓特夫斯、帕特里克·海登、达纳·维拉认为行动和言谈的矛盾确实存在,而且这个矛盾会让公共领域陷入危险境地。卓越的行动有排他性和竞争性的一面,尤其当一个人的荣誉感和野心超过了对公共领域的关爱,公共领域也会因为他的冒险行动而面临危险。阿伦特极力想要在政治权力中排除暴力的合理性,但卓越行动却给暴力的、破坏性因素进入公共领域留有后门。达纳·维拉给出的解释理由是,阿伦特把不受限制的协商当作政治观念的基础,公共领域内的成员言谈协商自动排除了各种形式的强制和暴力,其中也卸除了行动的暴力、强制方面。阿伦特在《人的境况》中确实存在两种不能完全契合的政治行动模式,但在她后来的作品中,尤其是《论革命》中弱化了政治行动的方面,而着力强调政治在创建过程中共同协商的基础性作用。此外,批评阿伦特“精英主义”倾向的时候,有必要考虑到她对行动的开创者和追随者关系的说明。很多时候行动并非由一个人完成,与公共领域相关的行动尤其是需要在众人的合力之下进行。这种行动由开创者和领导者发动和带领,只是在后来的行动进程中,“成功的统治者把实际上是众人的成果宣布为己有”。[13]在这一点上,像亚西比德一样的人必然不能成就“英雄”的荣耀,而最多仅仅是一个城邦的僭越者,遭到所有公共领域成员的一致反对。

五、政治的建构性

阿伦特对公共领域的认识在很大程度上来源于古希腊城邦生活的经验。城邦作为公共领域的典范,它的政治性基础是“公民的共同体”和公民行动(公民的卓越行动、对公共事务的商谈)的结合,而不是作为政治的国家形式(固定的军队、官僚制度和其他现代国家所拥有的附属物)。公共领域中的行动者具有多元性,行动具有开放性,政治国家是人行动的结果。这并不表示人的行动必然地使政治意义的公共领域直接导出一个确定的政治国家。这一点可以通过古希腊的历史加以说明。希腊神话和荷马史诗里记载,古希腊最早经历了一段漫长史前时期,公共领域成员的关系还完全处于混乱无序的状态,每一个体还湮没在关系网之中,在这里阿基里斯一样的英雄人物是最受到赞美和推崇的。直到公元前6世纪,希腊先后经历了梭伦和克里斯提尼改革,城邦开始有了某些制度性内容,例如在亚里士多德《雅典政制》中记载四年一次的公民大会制度。暂时抛开雅典这一时期采取的具体制度措施和改革民主化意义,这次改革更意味着从自发公共领域阶段走向了结构化、制度化、有序的、稳定的政治阶段。德国古典学者克里斯蒂安·梅耶盛赞这一阶段的改革是人类历史中“最重要的一次制度和思想革命”,“在没有任何历史经验或理论指导下,一个极为特殊的民主制发展历程。”[14]阿伦特和梅耶一样都着眼于这次人类变革的伟大意义,但不同于梅耶侧重新制度内容,阿伦特尤为关切这些能够创建新制度、建立新政治的行动和行动精神。

自由行动和政治制度的关联在《人的境况》中没被充分分析,阿伦特只是略微提到政治制度的意义在于保存公共领域,“如果世界要包含一个公共领域,它就不能只为一代人而建,只为活着的人做规划,它必须超越有死之人的生命长度。没有这种向一种潜在的尘世不朽的超越,就没有政治,严格说来也就没有共同世界和公共领域。”[15]卡诺凡在《阿伦特政治思想再释》中也一再提示,在理解阿伦特的时候要注意到《人的境况》严格意义上只是政治理论的一个预备阶段,阿伦特从来没有构建出一个政治哲学体系出来。阿伦特难以完成对公共领域系统性、结构化的塑造工作,并不是因为她思想能力的局限性,而是因为她把行动的开创性和不可预测性特点看得至关重要,并极力阻止行动的僵化和匮乏。

所以,阿伦特认为不存在一个先于政治国家的“国家主权”概念存在,“国家主权”是政治国家在现代思想中的产物;政治制度只有在这种情况下才能被创建出来——有理性思考能力并能够自由行动的人聚集在一起,他们为了能够更好地生活在一起并且使这种好的生活一直持续下去,愿意平等相处、建立制度和规范并承诺遵守制度和规范,那么公共领域便在政治制度的保护下持存下来。