女性身份的建构与消解*

——论格鲁吉亚史诗《虎皮武士》及其连环画改编

路诗滢

(湖南师范大学 文学院,湖南 长沙 410081)

长篇英雄叙事史诗《虎皮武士》是世界文学史上的一颗璀璨明珠,代表着格鲁吉亚古典文学的最高成就。史诗主要叙写了印度公主涅丝丹和统帅塔里爱尔,阿拉伯女皇吉娜庆和将领阿夫坦季儿的爱情故事,友谊的纽带将两对情人牵引碰撞在一起,面对艰难险阻,三位武士塔里爱尔、阿夫坦季儿、佛里登英勇斗争、互相帮助,既巩固了自己国家的统治,收复了失去的领土,又各自赢得了美满的爱情。当时服务于宗教教规教义、主张压抑人性情感的教会文学正滥觞于被称之为“黑暗时代”的欧洲中世纪,而《虎皮武士》却大反其道,主张自由解放的人性,宣扬昂扬澎湃的爱情,歌颂自我的友谊和忠贞的爱国精神,它的横空出世宛如一道惊雷,给当时堡垒森严、密不透风的黑暗文坛硬生生撕开了一道口子,人权意识在襁褓中孕育着觉醒,人性之花得以悄然绽放,为欧洲后来蓬勃而起的文艺复兴奠定了思想基础。

一、《虎皮武士》在中国的译介与传播情况

《虎皮武士》的作者鲁斯塔维里在《苏联百科辞典》中被称赞是“无与伦比的大师”,虽然他的生平事迹和确切的生卒年月不详,但根据《序诗》的第4段诗行:“让我们为神圣的塔玛尔女皇歌唱!我曾经把最美好的颂歌献给女皇”,可知这部史诗是献给当时格鲁吉亚王国的塔玛尔女皇的,她的在位时间是公元1184年至1213年,又结合史料考证到鲁斯塔维里曾担任过塔玛尔女皇的司库,在职期间重修了在耶路撒冷的格鲁吉亚圣十字修道院并加以彩绘,由此可以推断出诗人所生活和创作的时代正是塔玛王国的统治时期[1]。《虎皮武士》由格鲁吉亚语写作而成,在传播和接受的过程中几乎被翻译成了世界上各种各样的语言,而传入中国大概从20世纪40年代开始,涌现出一批着力于翻译这部著作的学者,现存的译本一共有四个版本,最早的一版译作《虎皮骑士》,由学者韩侍桁和北芒合译,1942年国际文化服务社出版;其余三版皆译为《虎皮武士》,分别是李霁野译版,1954年北京作家出版社出版;汤毓强译版,1984年北京外国文学出版社出版;严永兴译版,2002年南京译林出版社出版;其中韩侍桁、李霁野、汤毓强和严永兴都是著名的俄苏文学译介专家,翻译了许多俄苏外文文学作品。除了文学译本外,在中国还诞生了本土化的传播形式——连环画。

《虎皮武士》的连环画改编版本一共有两版,分别是连环画报版和上海人民美术出版社版(以下简称:上美版)。最早一版的连环画名为《虎皮骑士》,刊登于《连环画报》1985年第7期,共有28个画幅,采用上图下文的形式, 故事由高朋缩写,华宝改编,杨逸麟绘画,并在标题下用百余字简要介绍了作者的创作由来和史诗的内容主题,此为连环画报版。另外一个版本是上美版的《虎皮武士》,共有149个画幅,采用的是单页一组、上图下文的形式,脚本由吴其柔、章程改编,绘图由凌健、陈殿栋完成,2014年在上海人民美术出版社出版,被列入了外国名著故事选的出版计划。从改编的特点上看,两个版本的连环画都呈现了相似的改编倾向。首先,在美术上都不约而同地采用了黑白线描的方式,着重于描摹和勾勒英雄主人公们的形象、服饰、动作和神态,突出他们异邦异域的身份,勇猛矫健的身姿以及澎湃昂扬的情感。其次,在文学脚本的编撰上,改编者都对原文做了大幅度的删改,并且完全改变了原作的文体。《虎皮武士》的诗体是鲁斯塔维里自行创制的十六行诗,诗行较长,四行一段,一段一韵,其中穿插了叙述者大量的心理独白和抒情语句,而在连环画脚本的编写中,要求尽量做到“故事性强”、“要有连续性”、“尽量把情节展开”、“心理描写要受到一定的限制”[2],因此改编者将改写了原先的文体形式,并且几乎删减了所有的独白和抒情语段,使得脚本更重于人物的对话和情节的叙述,以适应连环画这一特殊文学体制的要求。原诗作除去序诗和尾声部分,共有六十四个章节,每一章节都包含数百行诗,各个章节常常由不同的叙述者叙述,穿插着他们来往的信件,叙述者既包括三位英勇的男性武士,也有巾帼不让须眉的女性主人公,而连环画改编的不同之处就显现于此。在两个版本的连环画改编中,均是以男性角色为中心串联展开整个故事,删减了大量女主人公的相关情节线索,使得女性角色难免沦为了配角和工具,这也体现出当《虎皮武士》以连环画的形式进入大众的视野后,呈现出女性角色的身份建构消解和弱化的特点。

二、女性地位从平等完整到从属缺失

在鲁斯塔维里的《虎皮武士》中,男女主人公的地位是并驾齐驱的,最为明显的证据就是,标题“虎皮武士”,从字面上理解是“披着虎皮的武士”,指代印度的统帅塔里爱尔,他首次出现于第85段诗行“那骑士戴着虎皮帽子,穿着虎皮衣”,而缘何是披着“虎皮”则在后文揭示了答案:在第651段诗行中,塔里爱尔自述道:“雌虎激昂的形象与我的姑娘相仿,因此我最喜欢穿虎皮缝制的衣裳”,这恰恰揭示了“雌虎”的形象指代的是涅丝丹公主,也就是作品的女主人公,印度王国的独生女,塔里爱尔的心上人。除此之外,还有一个证据是:整部史诗擅长用动物来比喻人,在第129到130段诗行中,“第一,你是光荣的武士,有狮子的雄心”,“雄狮啊!我将在宝座上迎接凯旋的猛将”,将武士比喻成“雄狮”,而在第二十八章节《塔里爱尔讲他杀死狮虎的故事》中更是用一整个章节的故事来隐喻“雄狮”塔里爱尔和“雌虎”涅丝丹的之间从追求到调情,再到争吵最后两败俱伤的感情发展脉络,涅丝丹失踪,塔里爱尔痛失爱人而几乎郁卒的现实恰恰与雄狮和雌虎双双毙亡的结局形成了映照。鲁斯塔维里在创作《虎皮武士》之初,并不单单只是想描写三位男性武士的丰功伟绩,而是将女性摆在和男性平等的叙述地位上,歌颂了她们善良、坚强、忠贞的品质。他自言史诗主要是为了歌颂神圣的塔玛尔女皇所作,因此笔下的多位女性角色或多或少都带着塔玛尔女皇的影子,中格友好协会会长、格鲁吉亚著名华侨学者刘光文教授曾对此补充过:在格鲁吉亚广泛流传着鲁斯塔维里爱上了塔玛尔女皇的传说,史诗的女主人公涅丝丹就是以塔玛尔女皇为原型创造的[3]。除此之外,诗中写阿拉伯国王年老无子,将独生女吉娜庆立为女王的情节也恰好与当时格鲁吉亚王无子,将女儿塔玛尔立为女皇的情况相似,在格鲁吉亚语中,塔玛尔女皇(Tamar of Georgia)被认为是格鲁吉亚的“国王之王”,因为该语言没有语法性别,不同于英语中的“国王(King)”和“王后(Queen)”,它没有明显的男性含义,所以在鲁斯塔维里的笔下,吉娜庆寄托着他男女平等的价值观以及女性也可以继承帝国王权的社会政治理想,这在当时乃至现在都是极其前卫的性别观念。在那个“文化黑暗”的中世纪,传统男权为中心的社会观念处处彰显着对女性的歧视和限制,女性处于依附和从属的地位,常常索居在闺阁庭院里,很少能够直接接触外界,更别提主动参与政治。法国女性主义文学批判家埃莱娜·西苏在其论作《出发》中列出一张二元对立表:“主动/被动,太阳/月亮,白昼/黑夜,父/母,身/心……”,每一对组合都建立在压迫之上,不是平等的关系,而是“主人/奴隶”式的从属关系,呈现为一种阉割、丧失和恐惧状态[4]。在父权制社会里,男女的二元对立意味着男性代表正面价值,而女性则是被排除在男性中心之外的“他者”,始终处于被压制且被动的状态,这种常见的模式在《虎皮武士》中被全然推翻,武士阿夫坦季儿与女王吉娜庆,塔里爱尔与公主涅丝丹饱含爱意的首次私下会面都是由女主人公主动发起,她们派遣贴身的侍女传唤武士并大胆向他们表明心意,激励武士若是想要赢取自己的芳心,就要建功立业,史诗中的女性不再是被动和从属的一方,她们能够主动追求自己的爱人,并在爱情中占据主导地位。

在《虎皮武士》连环画改编的两个版本中,无论是图像还是脚本都没有很好地体现女性角色在书中的作用和地位。首先是完全消解了“雌虎”象征着公主涅丝丹的意蕴,使得女性地位在作品中的表达走向缺失而不再完整。在上美版《虎皮武士》的图幅10中,阿拉伯国王和阿夫坦季儿在狩猎后首次见到了穿着虎皮衣,戴着虎皮帽的塔里爱尔,他们称呼他为“虎皮武士”,在之后的图像展示和文本叙述中完全省略了塔里爱尔对自己缘何穿戴“虎皮”的解释,也没有向读者揭露“雌虎”这一意象指代女主人公涅丝丹;图幅111-113中讲述的故事对应原作的第二十八章节,塔里爱尔将自己视作“雄狮”,将涅丝丹公主看做“雌虎”,他杀死“雄狮”和“雌虎”反映了他内心对失去自己爱人无能的愤怒和痛苦,而连环画则完全隐去了这一段隐喻,直接用脚本转叙为“他发怒杀死狮子和老虎”,使得这一情节在上下文中略显突兀,读者不能知晓塔里爱尔情绪激动的原因,“雌虎”这一重要意象的意蕴也在连环画版本中失去了最后能够显现的机会。其次是刻画女性的篇幅大幅度地减少,使得连环画文本讴歌的主体完全转移到三位男性武士身上。除了三位主要的女性角色:涅丝丹公主、吉娜庆女王、阿丝玛女仆,在《虎皮武士》原作中,作者用多达十个章节的篇幅叙述了武士阿夫坦季儿在海滨城市与妇女法特曼发生的故事,法特曼成熟智慧又风情万种,具有独特的女性魅力,是帮助阿夫坦季儿获悉涅丝丹公主行踪的重要角色,但关于她的一整段故事在上美版的《虎皮武士》中被完全删减。在上美版《虎皮武士》的图幅137-145中,完全改编了史诗里救援公主时一波三折的故事,从法特曼妇女与涅丝丹交好,从黑奴的手下救了公主,帮助她逃婚,最后又与阿夫坦季儿协力救出了再次被困的公主的故事发展,变成了公主孤立无援,而塔里爱尔和阿夫坦季儿两位武士冲入城堡,屠戮士兵,刺死国王救出了她。陈肃曾就连环画情节的改编处理发表过自己的看法:考虑到连环画这种特殊艺术形式,在结构和情节的改编时要遵循“减头绪”,“立主脑”的原则,不必要的情节无条件保留是不对的,但是重要情节的改变或删除也是不应该的[5],也就是说在连环画脚本改编的时候可以适当地重新组织情节,并在不损害原作的主题和人物的情况下进行删改,但是在改编的过程中,也不应当把原先跌宕起伏的故事情节弄得过于单调无味,使原作表达的主题黯然失色。对法特曼女士这一人物和情节的改编处理虽然说再次向读者强化了两位武士英勇无敌的形象,但也在一定程度上使得故事又一次走向“英雄救美”的传统戏码,不免流于单调和俗气,不如原先那么委曲婉转,波澜壮阔。

在《虎皮武士》的原作中,女主人公拥有着不输给男主人公的光彩和魅力,她们背后所代表的塔尔玛女皇既是作者创作这部史诗的初衷,也是他极力想要赞颂的对象,这种不偏不倚、男女平等的故事叙述体现了鲁斯塔维里超前于当时的性别观念;而连环画改编者在二次创作《虎皮武士》时,迫于脚本和篇幅的限制,有意弱化了女主人公的地位,隐去了很多指向女性的象征意蕴,与此同时,男主人公凭借自身的英勇和武力一路过关斩将的经历成为了故事的主体,这使得女性在整个故事中始终处于缺失和从属于男性的地位,改编者没有能很好地挖掘出原作者鲁斯塔维里创作这部史诗的缘由,也没有完整地表现出作品的主题,这是比较遗憾的地方。

三、女性形象从丰满独立到单一刻板

《虎皮武士》的故事情节中着重于塑造女性角色的笔墨并不亚于男性角色,而直接以女主人公的口吻叙述或者是间接叙写女性角色故事的章节超过所有篇章的三分之一,多达二十多个,建构出了多位形象鲜明,魅力独特的女性角色,譬如:美丽善良、通情达理的阿拉伯女皇吉娜庆,敢爱敢恨、果决勇敢的印度公主涅丝丹,忠诚善辩,聪明伶俐的女仆阿丝玛等等,她们当中有男主人公的贤内助和心上人,是他们前进的动力和力量之源,也有他们忠实的伙伴与帮手,在多次抗争中起到了生死攸关的作用,这些女性角色的形象和特质不仅没有被男性角色所遮蔽和掩盖,反而迸发出更为耀眼和独特的光芒和魅力。然而在叙事诗改编成连环画后,由于连环画的故事情节要求比较集中,概括性强,最好能做到一条主线贯穿始终[6],改编者在再创作时将脚本编写和图像描摹的重点都放在了男性角色身上,删减了很多女性角色的情节故事,使得女性角色丰满独立的形象在一定程度上遭到了弱化,呈现出单一化、刻板化的特点。

《虎皮武士》中的吉娜庆女皇和涅丝丹公主是塔玛尔女皇形象的化身,她们身上既有传统女性柔美、善良、温柔的一面,也具备不输于男性——坚强、智慧、果敢的特质,譬如:在第55到61段诗行,吉娜庆登上王位后做的第一件事就是将自己和国库里的财宝全部分给百姓,“她的恩惠象雪花填满了每人的荷包”,王臣苏格拉底担心国家贫困向老国王谏言,而老国王却支持吉娜庆的做法,“光荣的贤臣,谢谢你对我的一片忠心,但你错了,阿拉伯的国王并不悭吝”;还有第237到239段诗行:武士阿夫坦季儿为了得知另一位武士塔里爱尔的故事,用刀胁迫侍女阿丝玛,而阿丝玛无惧死亡的威胁,甚至怒斥阿夫坦季儿手段愚蠢,誓死捍卫秘密“武士,你选择的手段非常愚蠢,只要我活着,英雄的事情我不会吐露半分”;再比如:第534-537段诗行:印度国王强迫公主涅丝丹嫁给外国的王子沙赫,公主担心沙赫入赘到王室后,王权会旁落到外国人的手上,若将军塔里爱尔直接阻拦王子求婚又唯恐失去宠信,于是她心生一计,指示塔里爱尔隐瞒与自己的爱情,并偷偷杀死王子,再以捍卫国土的说辞向国王宣誓,“你只该杀死王子,切勿伤害别人”……在史诗中,吉娜庆女皇的治国政策得到了老国王的认可以及百姓的爱戴和拥护,武士阿夫坦季儿和塔里爱尔作为健美的雄狮,骁勇善战却偶尔难免处事过于情绪化而急躁,而女仆阿丝玛和公主涅丝丹则用智慧和忠贞的爱感化了武士,让他们悬崖勒马,不至于犯下罪孽,这些女性角色的形象刻画十分饱满,并且她们的行动和言辞都在故事推动上起到了重要的作用,然而非常可惜的是这些情节段落在连环画的再创作中被改编者忽视和删减,在文学脚本和图像上都没有得到体现。

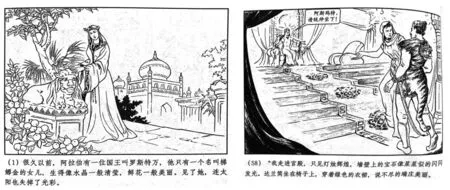

图1 上美版《虎皮武士》 图2 连环画报版《虎皮武士》

在连环画改编的《虎皮武士》中,由于篇幅有所限制,为了能够保证连环画故事情节的完整性和连续性,改编者将脚本和图画的重点都放在了男主人公的刻画上,而忽视了对女主人公们的塑造,比如:吉娜庆女皇分发国库的财物给平民百姓的行为被脚本简单概括成“浪费”(如图1所示),而她鼓励心上人阿夫坦季儿前去寻找塔里爱尔,以慰藉老国王的烦忧等情节则被全部删减,仅仅是作为一个把阿夫坦季儿迷得神魂颠倒的姑娘这样的形象来出现。而关于女仆阿丝玛的形象改编则逐渐开始偏离原作,阿丝玛作为涅丝丹公主的女仆,一直对武士塔里爱尔和公主忠心耿耿,与阿夫坦季儿也结下了深厚的革命友谊,她与武士们的关系是不包含男女私情的生死之交。在连环画报版《虎皮武士》的图幅9中,脚本写“阿丝玛对阿夫坦季儿一见倾心,当她知道阿夫坦季儿对吉娜庆一片忠诚后,她被感动了”(如图2所示),这是女仆阿丝玛首次出场的亮相,华宝将阿丝玛塑造成了一个会为爱情冲昏头脑的女性形象,轻而易举地就将他介绍给塔里爱尔,而她不畏强暴、聪颖机灵、忠诚坚定的特质则完全被隐去。法国女性主义批评家波伏娃在《第二性》中提出了自己的观点:“女人并不是生而就的, 而是逐渐形成的”[7],在她看来:人类社会对女性价值的判断一直处于“男性中心论”、“男性主体论”的阴影之下,男性在脑海里根据自己的需要想象出理想女性的形象,并以此来要求、衡量生活中的女性,使得女性成为男性的“第二性”或者“被阉割的男性”,而福柯提出的“男性凝视”理论也在表达相似的观点:男性与女性在一定程度上处于“看与被看”的关系当中,女性被置于男性凝视的主控操纵下并且被建构成男权社会所希冀的具有“女性气质”的角色。改编者和绘图者作为男性,在改编的过程中可能也存在着这样的“男性凝视”,他们也许认为与阿夫坦季儿誓死抵抗的阿丝玛过于强硬,并不是大众所希望看到的“女性特质”,而原先阿夫坦季儿鲁莽的做法也许在一定程度上会损害他的英雄形象,因此在再创作的过程中将阿夫坦季儿情急之下暴力威胁阿丝玛的情节消去,并把阿丝玛塑造成他的仰慕者,这样的改动一方面使接下来的情节发展顺理成章,另一方面也保全了武士的形象,唯一可惜的是阿丝玛失去了原作中的作为自己而独立存在的“自我”,成为了武士彰显魅力的附属品,只为男性的需要的而存在,原先饱满独立的形象不免变得单一、刻板。

图3 上美版《虎皮武士》 图4 上美版《虎皮武士》

黑格尔在其著作《美学》第三卷的《绘画》这一章节中写:绘画最能让特殊、具体的人物形象享有单独发挥作用的权利,打造真实人物的造型就应该使它显出精神个性的统一,画家在刻画人物时,必须要通过他的艺术行为把人物形象的精神意义和性格展示出来[8],而连环画作为一种图文结合的特殊艺术形式,人物形象除了可以通过脚本来塑造,还可以通过图像来刻画,最直观而有效的方式就是精心设计和细致描摹人物的面部特征和穿着服饰。上美版的《虎皮武士》除了在脚本上更偏向于男性形象的塑造,在图画上对女性形象的刻画也不如男性那么细致、丰富、有区分度,比如说:上美版本的连环画为了区别三位男主人公,在他们穿着服饰上用了不少的心思,武士阿夫坦季儿是阿拉伯统帅,修剪着齐耳短发,身着花纹镶边的齐膝衣袍,披着黑披风,脚踏骑士长靴,腰间佩戴宝剑,显现出干练和英气的大将之风;武士塔里爱尔则如史诗描绘的那样“戴着虎皮帽子,穿着虎皮衣”,此外还在他的脸上画了一小撮胡子,让他显得较为年长和沧桑,暗示他可能拥有坎坷的人生经历;武士佛里登是穆尔加然查的国王,他头戴醒目的王冠,身着华丽的皇袍,腰间绣着象征着武力的三叉戟和王权的十字架;读者不需要通过阅读对应的文学脚本,仅通过图像上的服饰就可以大致推测出他们的身份、性格和经历。在史诗中,只有对塔里爱尔的服饰有明确的提及,而其他两位武士的穿着打扮并没有诗句加以描绘,但是绘图者为了在视觉上打造真实可感的男主人公,对他们的面部特点和衣着服饰都进行了设计,既直观地向读者彰显了他们的身份和地位,又巧妙地做出了醒目的区分。但是对于女性形象的描摹和刻画,绘画者并没有做出鲜明可感的区分,史诗中诸位女性角色的造型都有一定的相似性,比如都是头纱搭配长袖的齐身长裙,而作为女主人公的吉娜庆女皇和涅丝丹公主,在面部神态、衣着服饰上几乎同质,如果不看脚本,很容易将她们混淆,如:图幅1的吉娜庆女皇(如图3所示)和图幅58的涅丝丹公主(如图4所示),作为两位女主人公的首次亮相,她们都是戴着头纱,穿着华纹点缀的裙袍,微微显现出黑色的内搭,显得尊贵而庄重;在史诗中,作者鲁斯塔维里并没有忽视对两个女主人公外形和服饰的描述,她们同样的美丽和端庄,而涅丝丹公主在外观上与吉娜庆女皇的最大区别就是她常常以面纱遮面的形象出现,形如:第406段诗行的“年轻公主的面容如阳光那样美丽辉煌,但是转眼间她又含羞地把面纱蒙上”,以及第491段诗行的“请你用在国外得到的面网增添我的美丽,你的奇妙的赠品将永远不和我分离”,而“面纱”这一点区分几乎是到了连环画的图幅127,故事发展到将近结尾处才有所体现。

《虎皮武士》被改编成连环画,是文学与绘画又一次成功的“联姻”,这种跨媒介的合作方式使得文学作品能够以全新的面貌再度进入大众的视野,一方面作品的传播方式和受众群体得到拓展,另一方面也为学者批评和研究作品提供了新的角度和视域。诚然,在改编的过程中,由于原作者和改编者可能持有不同的创作倾向和创作目的,作品的人物刻画和主题理解上会存在着差异性和偏向性,虽然连环画版本的《虎皮武士》在一定程度上忽视了女性身份和形象的建构,但是脚本从总体上还原了史诗的主要情节,而图像则通过对环境、场景、服饰等方面的细致描摹,以一种更为通俗和直观的方式再现了史诗的浪漫情调和异域风情,这一点无疑是值得赞扬和鼓励的。