意识流的时空建构与超越

——谈刘以鬯的短篇小说《对倒》

张 菁

(汕头大学文学院,广东 汕头 515063)

刘以鬯的短篇小说《对倒》是其删改此前同名长篇小说而成的。相较于长篇,短篇在形式布局上更显对称精巧,在内容上也因删减掉驳杂冗余的人物经历和香港历史而更突出了“对倒”主题,学界对该小说的评价多由此展开。然而笔者以为短篇《对倒》的价值不止于对照形式的精巧与“对倒”主题的鲜明,更在于它是刘以鬯融合了中国古代循环时间观及西方近代线性时间观,糅合了西方现代主义手法及中国现实主义批判传统之后的创作,以其“循环-线性”时间观的呈现及“现代-现实”意识流手法的运用,彰显独特的艺术魅力。与此同时,意识流手法的使用,“循环-线性”时间模型的构建与结合了中西创作理念的“娱己”小说的创作,既塑造了一对脱离文本时空束缚的小说主角,又给广大读者提供了一条摆脱现实时空束缚的思路,文学的效用在《对倒》中体现出娱乐、关怀与超越的三重性。

一、意识流手法:从内在层面诠释“对倒”主题

《对倒》的创作灵感来源于刘以鬯在一个华邮拍卖会上投得的一双“慈寿九分银对倒旧票”(见图1),由获益出版社在2000 年所出版的《对倒》中,“对倒”邮票被置于封面中央,“对倒”的书名和作者的姓名分别在封面的左上角和右下角以对称的形式出现(见图2)。据悉该封面是由刘以鬯本人所设计[1],由此可见“对倒”邮票对小说形成的重要意义。该邮票对倒相连的形式激发了作家以一正一负的“双线格局”进行创作的灵感,形成了《对倒》中一男一女、一老一少、一沉溺往事、一畅想未来的对照叙事格局。[2]为了突出文本的对照特征,刘以鬯调用了视角交替、对比、意识流等创作手法,在文本形式与内容、人物外在特征与内在思维上形成由表及里的两重对照,全面而深刻地诠释了“对倒”主题。

图1 慈寿九分银对倒邮票[3]

图2 《对倒》封面[4]

《对倒》的整体叙事围绕着男女主人公淳于白和亚杏展开。这种以一男一女作为主角,围绕人物展开故事叙述的模式在刘以鬯的其它小说中也多有体现,如《亚财与细女》《龙须糖与热蔗》。然而《对倒》在叙述视角和叙述内容上均与后两者有明显的差别:首先,在统一的第三人称叙事下,后两者的叙述重点偏向于男主角亚财和亚滔,女主角细妹和珠女仅作为男主角的配饰出现,而《对倒》的焦点却在男、女主人公淳于白与亚杏之间有序地交换。42 章故事,读者在前一章里才从淳于白的角度体验香港世情,在后一章中则需借亚杏的眼睛看弥敦道风景——传统的“单线”叙述在此变成“双线”。其次,在内容上,后两者的男女主角因彼此的阶级、遭遇颇为相似而互生好感,在“单线”中进行集中叙述是十分适宜的,而《对倒》中的男女主角在年龄、身份、性情偏好和思维模式上都迥然相异,这便决定了他们相逢而不相知的结局,因此形式上“双线”的对照设置实则是强化了内容上人物的对比设定。

如果说形式上的对照是一种外部设计,而内容上的对比是一种内部安排的话,那么细究作家对于男女主角的人物设定,会发现在内部之中,又有一层内外之分。亚杏是年芳十五的少女,其性格天真烂漫,喜好幻想,且是一名土生土长的香港人;而淳于白是一名中年男性,由沪入港颠簸操劳了大半生,形成了悲郁深沉的个性。由此可见二者在年龄、性别、性格和身世际遇等外部特征上都存在显著的差别。然而刘以鬯不止停留于此,通过使用意识流手法,他在小说中大篇幅地书写了亚杏和淳于白的意识内容,呈现出二人典型的思维特性,故而是从最内部的思维层面诠释了“对倒”主题。

在面对相同的现实处境时,亚杏和淳于白往往产生不同的意识内容。在第10、32 章中,二人均在街上见到一位贩卖马票的中年男子,亚杏想到的是自己有朝一日中大奖、买豪宅、住新屋的得意场面;淳于白却不屑于花钱购买廉价的美梦,而想起20 年前他在快活谷赌马,欣赏马王“空中霸王”的英姿,赞叹骑师“黑先生”技艺的往事。在第14、15 章中,亚杏与淳于白同样面对着镜子,前者在镜子面前观赏自己青春的体貌,幻想未来的爱人;后者却在镜子面前看到加深的皱纹和新增的白发,只身一人,悲慨万千。在第26、27 章中,亚杏与淳于白在影院里同排而坐,看到银幕上男女主角结婚的场景,亚杏想到未来的自己穿上婚纱、美若天仙的模样,不禁心驰神往;而淳于白却想起自己过往的婚礼和已然破裂的婚姻,苦笑感慨不已。

亚杏和淳于白在上述三个相同的情境下虽产生了不同的意识内容,但他们的情绪以及掩藏于情绪、意识内容之下的,对财富、容貌和婚姻的看法,却不是截然相反的。在“马票事件”中,亚杏体现出对金钱的崇拜,金钱意味着物质生活的富足,意味着喜悦与幸福;淳于白则表露出对金钱的不屑,因为那些恣意、张扬的青春岁月,是金钱无法换取的。在此情境中,淳于白却显露出与亚杏一样的喜悦之色。事实上财富问题只是表面的,对美好生活的向往才是他们的共同追求,这也是“马票事件”所隐藏的深层含义。在第二个情境中,亚杏表露出对自身容貌的自信,而淳于白却为自己的垂垂老矣感到悲哀。这一次他们表现出截然相反的情绪,但这并不意味着他们对容貌有不同的看法——淳于白的悲哀恰恰体现了他对青春容颜的迷恋,因此他与亚杏在容貌问题上其实是达成共识的。在影院场景中,男女主人公依旧表现出不同的情绪,亚杏对于婚姻的美好畅想体现她对婚姻的渴望,而淳于白对婚姻真相的揭露与嘲弄看似在否定婚姻,实则否定的只是他自身失败的婚姻。换言之,亚杏所想象的那种幸福美满的婚姻并不是他的否定对象。可以想象淳于白在年轻的时候应当和亚杏一样,对婚姻有着美好的幻想,因此后续经验中这份失败的婚姻才体现出如此强大的打击性。由此可见,淳于白对于美好生活、青春容颜以及幸福婚姻的渴望与亚杏并无二致。

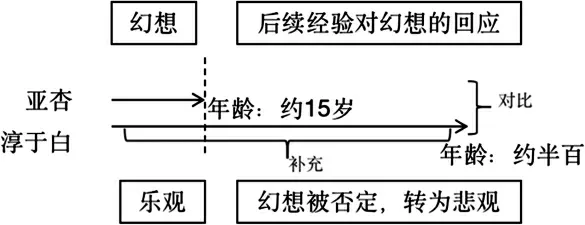

之所以在相同的诉求之下产生了不同的意识内容,是由二人的年龄与经历所决定的。亚杏年纪尚小,因此她的现有经历十分单薄,出于一种天真烂漫的少女心态,其在三个情境中都对未来作出展望,且表现出一种积极喜悦的情绪。那种幸福生活未必会在未来出现,但由于未来还未来,无法对如今的幻想作出验证,故而亚杏可以尽情沉浸在喜悦当中。淳于白则不同,在上述情境中,他的心情由喜悦降为悲哀,继而又在哭与笑间无助地辗转徘徊,表现出极端的复杂性与矛盾性。淳于白的年龄远大于亚杏,因而他虽和亚杏一样经历了青春幻想时期,却比亚杏多出无数的后续经历,而这些真实的经历恰恰对之前的美好幻想作出了回应,作出了否定性的回答。排除掉性别、出生背景等因素,仅就年龄而言,淳于白与亚杏有着高度重叠的部分,因此其对自身前期幻想的回应,也可看作是对亚杏幻想的回应(见图3),故而二人在相同情境下所产生的不同的意识内容,既可当做是一种相互对比,也可看作是一种相互补充。作者通过此种安排,既在小说中构筑了一种美学张力,又对一些重要的人生课题展开更为全面的讨论。

图3 亚杏与淳于白意识内容的关系

不同的意识内容源于不同的年龄和经历,而不同的年龄和经历则源于一种人力所无法摆脱的外在力量——时间。一般而言,时间有“过去”“现在”和“未来”三种维度,而人只能立足于“现在”,对“过去”进行回望或对“未来”进行展望。“过去”是由现实经历所构成的,因此呈现为一种客观固定的单线状态,而“未来”是由人的想象所填充的,因此可以呈现为一种丰富开阔的形态,故而将三个维度的时间串联起来,便形成了一个横置的漏斗模型(见图4 中①)。当人处于“现在”与“未来”之间时,其对生活所作出的判断一般只受个人性情的影响,当性情在悲观与乐观的领域中摆动时,个人的情绪则在悲哀与喜悦间变动。在现实经验尚未来临之前,人大可借想象之力对未来作出各种可能的预设,故而年轻的亚杏与淳于白对未来都有过美好的幻想(见图4 中②)。而当处于“过去”与“现在”之间时,人对生活所作出的判断便受到了现实经历的影响,想象与现实的叠加、前期预想与后设经历的碰撞会导致个人性情的变化,从而也改变了人对于生活的态度和情绪,因此一度也天真烂漫过的淳于白,在经过岁月的洗礼之后,便成了一个悲观消极之人(见图4 中③)。至此,刘以鬯借助意识流手法,不仅展现男女主人公丰富的意识内容,揭示人物隐秘的内心世界,而且还通过引入外在的时间因素,展现人的内部世界(意识)在外部因素(时间)的影响下所发生的变化,揭示时间与人的经历、情绪、性情及意识之间的复杂关系。

图4 时间三维度与人的意识之间的关系

二、“线性-循环”时间模型和对文本现实的超越

在时间之流缓缓流动之际,人的年龄随之增长,经历变得丰富,情绪变得多样,性情发生变化,乃至于思维方式都发生更改,由此人在时间的面前仿佛变得渺小卑微,任由时间推搡着往前走,失去自主的力量。然而《对倒》虽展现了人在时间面前被动的一面,却也同时展现了人的意识的主动性和对时空的超越性,例证之一便是小说中的男女主角通过意识想象超越了文本中的现实时空。

由前文的论述可知,当面临相同的现实处境时,亚杏和淳于白常常在意识层面产生分歧。意识内容的不同只是一种表象,二者实质的区别,还在于思维趋向的差异。亚杏趋于“未来”与淳于白趋于“过去”的思维方式,分别对应着西方的线性时间观与中国传统的循环时间观。

“春耕夏耘、秋收冬藏”的农耕文明以及“天人合一、宇宙循环”的哲学观念使得古代中国人形成一种循环的时间倾向,他们“将时间理解成一个圆圈”,认为时间是对称、可逆的;而西方传统的海洋文明则使他们养成一种“积进、敏锐、精密”的线性时间观,他们“把时间看作是一条线”,片刻不停地进行线性单向运动,也把时间看成一个“由过去、现在、将来构成的连绵不断的系统”,认为“过去”无法掌控,“现在”虽能把握却在消逝,而“未来”是充满无限可能性的,因为它可以通过规划和努力取得。[5]①笔者认为西方的线性时间观除了与西方的海洋文明有关外,与基督教文明对“基督诞生”和“末日审判”的信仰亦有一定关系,因为这两个事件强调了时间的起点和终点,因此也就强调了时间的线性和单向流动性。此外,近代以来马克思主义提出的“五种社会形态说”强调了社会的进步性和单向性,因此对西方人的线性时间观亦有强化作用。随着马克思主义在近代中国的广泛传播,这种线性的时间观念对中国人产生了一定的影响,刘以鬯可能就是在这种情况下接受了西方的时间观念,通过糅合中西时间观创作了此小说。

在《对倒》中,西方线性的时间观念在亚杏身上体现得尤为明显。于正值青春年华的亚杏而言,她的人生才刚刚开始,不断地往前走,去开拓一个更为美好的未来是她的理想选择,当无法穿越至未来时空去体验那份成功的喜悦时,立足于现在,对未来展开幻想也无可厚非。而对于人至中年、阅尽世事的淳于白来说,所有事情对他而言都失去新鲜感,他只能将过往的记忆当作燃料,靠回忆来推动生命的进程。倘若再将淳于白置于西方的线性时间语境里,告诉他“唯有未来可争取,过去无法再把握”,无疑是要将其推向绝望的深渊。因此淳于白只能生活在循环的时间里,唯有相信前行能返回原点、能找到安定,他才能积攒起继续存活的勇气。

《对倒》的编者梅子认为,刘以鬯创作《对倒》,安排身世迥异的男女主角相逢是为阐发深刻的小说主题,说道:“岁月无情,过去了的,永远难再;出身和成长背景迥异的人,即使相处也不能融合”。[6]梅子强调了人在时空面前的无能为力,其所理解的小说主题显然是悲观的,但笔者的看法与之相反,认为小说主题其实具有乐观积极性。诚然,在文本的现实时空里,亚杏和淳于白的交集甚少,仅在剧院中有短暂的会面,且二人身体虽并排而坐,内心却彼此猜忌,始终无法靠近。然而在小说的第39-40 章中,出现了淳于白与亚杏在梦中进行交媾,在身、心上达到双重交融的场景。之所以从“不能相融”变成“身心双融”,是因为作家运用意识流的手法,分别将淳于白与亚杏设置成具有循环时间观和线性时间观的人物,故而淳于白在梦中恢复了过去的年轻,亚杏在梦中遇见了未来的英俊爱人,凭借意识想象的作用,二人突破文本现实时空的束缚走到了一起。

然而男女主角若各自以圆形(即循环)、线形的思维模式游走,最终形成一曲一直的半圆模型(见图5 中①),虽能相遇,在形式上却并不契合“对倒”邮票的上下对称结构,因此在两个主角的小时间观之上,还需为小说的整体建构一个大的时间观。线性时间模型(见图5 中②)显然与“对倒”邮票(见图1)的形式更接近,然若以此为模型,亚杏虽可以在意识上往前走,淳于白却因为年龄与思维的走向构成矛盾而无法返回至交集线与亚杏相遇,因此唯有将二人置于中国循环时间观的大语境中,令其站在同一圆形的上(淳)下(亚)两端(见图5 中③),分别前行,方能最终相遇。用中国传统的循环时间观作为小说整体的大时间框架,来统摄融合了中西元素的“循环-线性”小时间观,更突出了中国特色,也更支撑起刘以鬯“东方意识流小说”[7]的创作评价。

图5 小说整体的大时间观(区别于人物各自的小时间观)

至此,刘以鬯巧用意识流手法,融合中西时间观,在男女主角各自循环、线性的小时间模型上套上了中国传统的循环大时间模型,不仅在形式上契合了“对倒”邮票上下对称的结构,更在内容上令男女主角超越文本所描绘的现实时空,在梦境中实现和谐的交融。

三、“娱己”小说和对社会现实的超越

除了对文本现实有所超越,《对倒》在社会现实的层面上也体现出一定的超越性。刘以鬯在小说自选集的序言里将《对倒》列在“娱己”小说的首位,而所谓“娱己”小说,就是“娱乐自己”的小说,是与“娱乐他人”、迎合他人、赚取稿费的小说相对的。“娱己”小说常是一些在形式技巧上颇具新意的作品,因“不避俗,也不避熟”,有时难免会遭到读者的抵制,写后无法赚取稿费,便只能当做是自我娱乐之物。[8]然而笔者以为“娱己”只是作家的自谦之词,刘以鬯的“娱己”小说广泛采用意识流、夸张、梦境、幻象等现代技法,通过描写人物的心灵活动来反映社会病态、批判社会现实,娱乐性的表象之下,实则蕴含着作家强烈的现实关怀精神,因而也具有很大的人文价值。

这种以现代手法表达现实关怀的“娱己”小说,其实是刘以鬯在发扬了乔伊斯的艺术创作精神、继承了乔伊斯的艺术创作手法之后所形成的。对于乔伊斯的艺术精神、创作手法及文学地位,刘以鬯在《酒徒》中曾有过如下赞誉:

乔伊斯的一生是痛苦的。他是半盲者,然而比谁都看得清楚。他没有为《优力栖斯》的被禁而叹息;也没有为《优力栖斯》的被盗印而流泪。他没有为《优力栖斯》的遭受抨击而灰心。他创造了新的风格、新的技巧、新的手法、新的字汇;但是他没有附加说明书。……乔伊斯手里有一把启开现代小说之门的钥匙,浮琴尼亚·吴尔芙跟着他走了进去,海明威跟着他走了进去,福克纳跟着他走了进去,帕索斯跟着他走了进去……[9]

很显然地,当刘以鬯在故事新编中以意识流手法创作《寺内》《蜘蛛精》等作品,向乔伊斯的创新精神表达致敬,而在《酒徒》中刻画人物的内心冲突、在《对倒》中描绘人物的复杂心态,从而对乔伊斯的社会批判精神作出进一步的发扬时,他其实与伍尔夫、海明威、福克纳、帕索斯等作家一样,被乔伊斯引领着,步入了现代小说的大门,从此以一种现代技巧、现代观念进行创作,开始为人的精神自由开辟一条全新的道路。

西野由希子在对长篇和短篇《对倒》进行比较评析时指出:在形式结构上,短篇的对称完整性明显优于长篇;但在内容上,短篇删去了对男女主角日常生活、淳于白过往的人生经历以及香港历史的细腻描写,使“个人和城市的‘历史故事’的性格降低了”[10]。西野由希子为此感到惋惜,然而笔者认为,既然刘以鬯是以现代手法来表达现实关怀的,那么将长篇《对倒》中的现实内容删去的做法便是“别有用心”的,不仅不是因重视文学形式、沉迷文学游戏而忘记了知识分子批判社会现实的重任,而恰恰是通过构筑一种新的艺术形式,表达了一种更为智慧与深沉的人文关怀。

因不满于污浊的社会现实,刘以鬯将现实的情况以艺术加工的方式移植入文学作品中。在艺术的世界里,现实的种种特征被作家有意地夸张化、抽象化和形式化,“艺术现实”从而在与“社会现实”既相似又有所区别的处境里,获得了一种独特的艺术张力和震慑力,令读者在欣赏“艺术现实”时,发现“社会现实”的弊病。当刘以鬯醉心于创作“艺术现实”时,实则是将改造“社会现实”的希望诉诸于此。因此与其说刘以鬯沉迷于文学游戏之中,不如说他跟博尔赫斯一样,是在理性的基础上,自觉地选择进入文学游戏的世界中。他依旧关心现实,只是不再限于“生活的现实”,而是那些既合乎创作规律,又对现实生活有启示和裨益的“文学事实”。[11]

细究刘以鬯所谓的“娱己”小说,除《对倒》外,还有《吵架》《动乱》等。这些实验性小说除了在形式上独具特色外,在内容上也因拓展了现实物理时空而具有了深刻的启发意义。将西方经典的意识流小说《追忆似水年华》与《对倒》作比较,会发现前者虽将叙事时间、客观时间和心理时间搅扰、综合于一处,构筑了一个复杂的时间迷宫,[12]主人公马塞尔的时间之流却只有“过去”一个维度;而后者的“循环—线性”时间模型虽较为简单,男、女主人公相异的思维模式却发展出“过去”与“未来”两种时间维度,比前者多蔓延出一条意识之流,多开拓出一个人不曾经历的“将来时空”。在《吵架》中,作者描绘了人物吵架后所留下的混乱场景:地板上流动的水渍、墙壁上庄严的神龛、天花板上破碎的吊灯、桌面上铃声不止的电话……上下左右、动的静的、喧嚣的静默的,一切皆有,唯独少了人,少了人流动的意识。这个由物所填满的空间被定格在人物摔门而去的那一瞬,构成一个凝滞的、静止的独特时空。在《动乱》中,故事的主角由石头、汽水瓶、垃圾桶、电车、催泪弹等扮演,它们虽与《吵架》中的水渍、神龛、吊灯等一样属于物,在时空中所呈现的状态却不再完全由人决定,它们有属于自己的意识,在自己的时空中演绎着自己的故事,保留着自己的记忆,诉说着自身对于人类种种行为的不解和困惑。

在上述三篇小说中,故事的主角由“人”逐渐替换成“物”,与现实世界愈发脱节,但在艺术世界中所展现出的三个时空,对读者的震撼力与启示性却依次增强。读者在作家的引导下,得以进入“过去-未来时空”“静止时空”与“物的时空”,从而在意识层面上,为当下狭窄的现实时空开拓出更广阔的活动空间和更丰富的思考路径——当对现实处境感到不满与沮丧时,人凭借着主观意识与想象的力量,既可以驰骋于“物的时空”,借物之眼观赏人类世界的种种滑稽现象,获得一种娱乐的快感;也可以在“静止时空”中休息片刻,从对自身行为的反思中获取心灵的安宁与慰藉;更可以在“过去-将来时空”中自由穿梭,既能在过去的回忆里寻找温存,也能在未来的畅想中寻求希望。至此,刘以鬯以文学“自娱”“自省”“自慰”,在文学游戏的世界里为自己,也为读者,探索出了一条凭借主观意识和想象挣脱现实时空束缚的理性超越之路。

小 结

刘以鬯素有“香港现代文学之父”的美称,有论者曾赞誉其为“第一个自觉地站在中西文化交汇的中心,以自身继承的五四新文化传统和中国传统的审美习惯,对西方意识流小说进行全方位借鉴并进而创造出具有中国特色的成熟的意识流小说的中国作家”[13]。在短篇小说《对倒》中,刘以鬯通过整合中西文化资源,将意识流手法的作用发挥到了极致。首先,刘以鬯在小说中大幅地书写了男女主人公的意识内容,呈现了二人分别趋于“过去”和“未来”的思维特性,从最为内部的思维层面诠释了“对倒”主题。其次,通过使用意识流手法,刘以鬯在无形间将时间因素引入了小说。通过书写男女主人公的性情及意识随着时间的流逝、年龄的增长所发生的变化,刘以鬯展现了人在时间面前的被动性,揭示了人在现实生活中不自由的一面。然而通过构建一个融合了中国传统循环时间观和西方近代线性时间观的时间模型,刘以鬯使小说中的男女主角脱离了现实时空的束缚,在梦境中实现了身心的双重交融,由此提供了一个超越文本现实的文学样本;接着,刘以鬯又在继承乔伊斯的现代主义创作手法之余,充分发挥了中国现实主义的批判精神,在《对倒》《动乱》《吵架》等实验性小说中创造出了一系列脱离于现实世界的艺术时空,从而为当下狭窄的现实时空开拓出更广阔的活动空间和更丰富的思考路径。

- 汕头大学学报(人文社会科学版)的其它文章

- 韩江商路与明清景德镇青花瓷外销

- 黄庭坚《砥柱铭卷》真伪研究

- 社交媒体使用与抑郁关系的元分析

- 基于微博段子的公众危机情感调适