社交媒体使用与抑郁关系的元分析

吴晓旋,毛良斌

(汕头大学长江新闻与传播学院,广东 汕头 515063)

一、问题提出

随着社交媒体用户增多,一些研究者开始关注社交媒体使用强度与抑郁的关系,即使用社交媒体是否导致抑郁水平的升高或降低,以及这种影响关系发生的条件和机制。然而,既有研究结果未达成一致,甚至相互矛盾。部分研究发现社交媒体使用强度可以显著地提升抑郁水平[1],有学者甚至提出“脸谱抑郁”(Facebook Depression),用来形容在Facebook 上花费太多时间而引发抑郁症的现象。[2]但其他研究却发现社交媒体使用强度不能显著提升抑郁水平[3],甚至会降低抑郁水平[4]。

社交媒体使用强度是否会显著提升个体的抑郁水平?哪些调节变量会影响社交媒体使用强度与抑郁水平的关系?为了更好地回答上述问题,本文使用元分析方法,对既有研究的效果量进行综合计算,以期得到更全面、准确的结论。

二、研究回顾与研究假设

(一)基本概念

1.社交媒体使用强度。社交媒体使用强度(Social Media Intensity)是用来衡量个体在使用社交媒体时的投入水平、与社交媒体的感情联系强度以及其融入个体日常生活程度的指标。[5]个体在使用社交媒体时会出现不同程度的投入水平和粘性,呈现不同水平的使用强度。[6]

Ellison 等人编制的Facebook 使用强度量表在学界和业界被广泛认可与使用,具有良好的信度。[7]在该量表中,社交媒体使用强度包括三个维度:Facebook 朋友数量、每天花在Facebook 上的时间、Facebook 融入日常生活的程度。[5]除了Ellision等人提出的三个维度,一些研究也把“社交媒体使用频率”作为一个重要维度纳入测量。[8]

基于以往研究,本研究将社交媒体使用强度具体化为以下四个测量维度:社交媒体使用时间、社交媒体使用频率、社交媒体上朋友数量、社交媒体卷入程度(即融入日常生活的程度、依赖程度、情感投入程度)。

2.抑郁。抑郁(Depression)是以心境和情绪低落为主要临床特征的心理和情绪问题,影响范围广泛,影响程度严重。[6]抑郁症患者常出现疲劳、失眠和食欲不振等症状,严重时还可能产生自杀信念或发生自杀行为。[9]学界和心理治疗领域依据表现特征、诊断标准以及严重程度,将其分为三种类型,即抑郁情绪(Depressive Mood)、抑郁综合症(Depressive Syndromes)和严重抑郁(Major Depression)或抑郁障碍(Depressive disorder)[10]。

(二)理论背景

如何理解社交媒体使用强度对抑郁的影响,三个理论提供可能的解释。

1.自我概念分化假说。自我概念分化假说(Self-Concept Fragmentation Hypothesis)认为个体使用社交媒体探索和尝试自我的不同方面,可能面临自我不同方面无法统合的风险,导致自我概念模糊、个人属性内部不一致和低稳定性,即自我概念清晰度较低。[11]研究发现,个体在社交媒体上进行自我探索和表达对自我清晰性有显著消极影响。基于自我概念分化假说,社交媒体使用强度可能以降低自我概念清晰度为中介,提高个体的抑郁水平。[12]

2.社会比较理论。社会比较理论(Social Comparison Theory)认为,人有对自己的思想、动机、行为、个性、能力等进行评价的意愿和需要。当缺乏客观、直接的自我评价手段时,个体会通过与他人的观念和能力进行比较来评价自我。[13]按对象不同,社会比较可分为平行社会比较(与自己同等水平的人比较)、上行社会比较(与优者比较)、下行社会比较(与劣者比较);按场合不同,社会比较可分为线上社会比较和线下社会比较。

社交媒体为线上社会比较提供可能。个体一方面可以在社交媒体上创造和分享内容呈现自我,进行印象管理。另一方面,通过链接进入他人主页、与他人互动,可以形成对他人的印象。有研究发现,社交媒体上行社会比较会显著提高个体抑郁水平。[14]

3.社会资本理论。社会资本理论(Social Capital Theory)将社会资本分为桥接型社会资本(bridging social capital)和粘结型社会资本(bonding social capital)。桥接型社会资本主要来自弱关系,如同学、同事,它能为个体提供丰富有用的信息;粘结型社会资本主要来自强关系,如家人、亲戚、好朋友,个体从中获得情感和实质性支持。[15]

基于该理论,使用社交媒体有助于降低个体的抑郁水平。一方面,社交媒体加强了个体与朋友的连接感,增加其获得情感支持的可能性,有利于降低抑郁水平[16];另一方面,社交媒体为个体接触外界信息、专业知识和积累在线桥接型社会资本创造条件,有助于个体开拓眼界,提高社交技能,促进情绪健康发展,缓解抑郁情绪。[17]

(三)社交媒体使用强度对抑郁影响的主效应

综上所述,针对社交媒体使用强度对抑郁水平的影响效应和作用机制,现有理论解释存在差异。自我概念分化假说认为,个体使用社交媒体探索和尝试自我不同方面,可能降低其自我概念清晰度,提升抑郁水平;线上社会比较理论认为,个体进行社交媒体上行比较时,如果把自我劣势归因为能力低下而非其他因素,容易产生负面自我评价,增加抑郁风险;社会资本理论认为,个体使用社交媒体可以获得更多桥接型或粘结型社会资本,缓解抑郁情绪。

基于上述梳理,可以发现既有研究和理论对社交媒体使用强度与个体抑郁水平的关系持不同观点。研究将通过使用主效应分析解决以下问题,确认两者关系。

RQ1:社交媒体使用强度会显著提升个体的抑郁水平吗?

RQ2:社交媒体使用对个体抑郁水平的影响效果有多大?

(四)社交媒体使用强度对抑郁影响的调节变量

除了对社交媒体使用强度与抑郁关系进行主效应检验外,本研究还将对影响两者关系的调节效应进行分析,以期解释现有研究结果之间的差异。在文献回顾的基础上,检验以下四个变量是否为调节变量。

1.被试类型。对青少年(介于10-18 岁)和大学生(介于18-22 岁)来说,社交媒体有重要意义。

社交媒体对青少年抑郁水平的影响早已引起学界关注。[18]一方面,青少年最有可能在该时期首次产生重度抑郁症状。[19]在尚未形成稳定的个人和社会身份意识时,他们使用社交媒体无法逃避潜在负面影响。Kraut(1998)和Young(1998)最早发现频繁使用社交媒体会增加青少年患抑郁症的风险。随着社交媒体被广泛使用,青少年的抑郁症发病率一直在上升。[20]另一方面,部分研究却表明,渴望从社会关系中获得归属感的青少年可以通过使用社交媒体加强与新旧朋友联系,获得社会支持,降低抑郁水平。[2]

社交媒体对大学生的抑郁水平也有重要影响。研究表明,抑郁症状的增加与大学生高强度、问题性地使用社交媒体有关。[21]社交媒体通过外部因素,如社会隔离、减少学术成就、减少运动、影响睡眠,或通过内部因素如减少自我规范,显著提升大学生的抑郁水平。[22]

本研究有三种被试类型,青少年、大学生和成年人。在此基础上,提出以下研究假设。

H1:被试类型不同,社交媒体使用强度对个体抑郁水平的影响效应存在显著差异。

2.测量工具。在纳入元分析的文献中,抑郁水平的测量工具包括以下几种:贝克抑郁量表第二版(Beck Depression Inventory II,BDI-II),旨在评估受访者的情感、认知和躯体状况;[23]流行病学研究中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale,CES-D),要求受试者思考过去一周的感受,并使用4 点量表表示感受出现的频率;[24]九项病人健康问卷(Patient Health Questionnaire-9 items,PHQ-9),将9 个项目的结果相加,可得出被测者的抑郁程度;[25]抑郁焦虑压力量表(Depression Anxiety Stress Scales 21,DASS-21),可分别测试抑郁、焦虑、压力水平;[25]医院焦虑与抑郁量表(Hospital Anxiety and Depression Scale,HADS),有14 个项目,4 个备选答复,越高的分数表示症状的水平更高;[25]成人患者报告结果测量信息系统(Patient-Reported Outcomes Measurement Information System,PROMIS),用于评估病人的心理、身体和社会健康状况;[25]其他量表(OTHERS),大多数研究将上述量表作为测量工具,也有学者使用其他量表来测量抑郁水平,如抑郁症状自评问卷(Questionnaire Of Self-evaluated Depressive Symptomatology,QD2)[26],Zung 氏抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)[27]。

本研究中,通过对文献进行编码统计,将抑郁症状的测量工具分为以下几类:(1)BDI-II;(2)CES-D;(3)PHQ-9;(4)DASS-21;(5)HASD;(6)PROMIS;(7)OTHERS。由于一些测量工具只在个别研究文献中使用,本研究把它们合并为一类。在此基础上,提出以下假设。

H2:抑郁症状测量工具不同,社交媒体使用强度对个体抑郁水平的影响效应存在显著差异。

3.文化背景。个人主义和集体主义的划分在跨文化传播中被广泛关注和运用。一般认为,欧洲和北美社会是典型的个人主义文化,亚洲、非洲和南美社会是典型的集体主义文化。[28]个人主义文化下,强调个人自治、自我实现和个人独特性;集体主义文化下,强调人与人之间的和谐关系[29],个体的行为常常受到他人思想、言论、行动的影响。[30]

社交媒体使用强度与抑郁的关系可能受到文化背景差异的影响。在集体主义文化下,个体更注重使用社交媒体与他人建立关系,从而获得更多社会和情感支持,减少抑郁情绪。个人主义文化下,个体更注重在社交媒体上表达自我观点,塑造个人形象,尽管能提升主观幸福感,但容易忽视他人意见和形成良好关系的重要性,获得较少社会支持和较弱归属感,更容易产生抑郁情绪。在此基础上,提出以下研究假设。

H3:文化背景不同,社交媒体使用强度对个体抑郁水平的影响效应存在显著差异。

4.社交媒体平台。不同社交媒体对社交媒体使用强度与抑郁水平关系可能产生重要影响。有研究表明,社交媒体的渗透力和影响力越强,用户使用的时间越长[27],因此社交媒体使用强度可能以平台的渗透力和影响力为中介,对抑郁水平产生影响。此外,有研究发现社交媒体的特性也是一个不可忽视的影响因素。与其他媒体相比,Facebook、Instagram、微信更频繁地推送其他用户的信息,更鼓励用户进行积极自我呈现,这容易导致个体在社交媒体社会比较中产生“自己过得不如别人好”的情绪多元无知,从而增加抑郁情绪。[31]

本研究中,通过对文献进行编码统计,将社交媒体分为以下几类:(1)QQ;(2)微信;(3)Facebook;(4)Instagram;(5)国内其他社交媒体;(6)国外其他社交媒体。由于其他社交媒体,如Titter、Snapchat、微博只出现在个别文献中,因此按照国别分为国内其他社交媒体(包括微博、QQ 空间)和国外其他社交媒体(包括Twitter、Snapchat 等)。在此基础上,提出以下研究假设。

H4:社交媒体不同,社交媒体使用强度对个体抑郁水平的影响效应存在显著差异。

三、研究方法

(一)文献检索和获取

本研究遵循PRIMA(Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and Meta-Analyses)报告规范的要求[32],筛选文献时经过了以下四个阶段。

第一步:检索文献。使用主题检索,对中英文电子数据库中的相关文献(2008-2020)进行检索。外文数据库主要检索PsycINFO,Ebsco,Scopus,Web of Science,中文数据库主要检索CNKI 中的期刊论文数据库、硕博论文数据和重要会议论文数据库。运用布尔运算进行检索:外文数据库检索为:(“Social NetworkingSite*”OR“SNS”OR“Social-Media*”OR“Facebook*”OR“Twitter*”OR“Instagram*”OR“Snapchat*”OR“Youtube*”OR“Wechat*”OR“QQ*”OR“Microblog*”)AND(“Depression”OR“DepressiveSymptoms”OR“DepressiveSyndromes”)AND(“Intensity”OR“Frequency”OR“Friends number”OR“Involvement”)。中文数据库检索为(“在线”OR“网络”OR“社交媒体”OR“社会化媒体”OR“社交网络”OR“社交网站”OR“微博”OR“微信”OR“QQ”)AND(“抑郁”OR“压抑”)AND(“使用强度”OR“好友数量”OR“依赖程度”OR“卷入程度”OR“情感投入”)。共获得1245 篇文献,其中英文1 108 篇,中文108 篇,文献回溯获得29 篇英文文献。

第二步:筛选文献。在已发现文献基础上,通过标题和摘要等信息,筛选出符合要求的文献。筛选标准:(1)文献必须实际测量社交媒体使用强度及抑郁水平;(2)文献分析了社交媒体使用强度和抑郁水平的关系;(3)重复发表的只选其一;(4)学位或会议论文在期刊上发表的,取期刊论文。获得168 篇文献,其中英文137 篇,中文31篇。

第三步:对文献进行资格审查。审查文献全文内容以判断其是否符合元分析要求。审查标准包括:(1)文献报告了社交媒体使用强度与抑郁关系的具体数据(如相关系数、回归系数、平均数、标准差、样本量或F、t 和χ2值);(2)报告量表信度系数。获得73 篇文献,其中英文55 篇,中文18 篇。

第四步:研究纳入。在文献编码和使用过程中,发现3 篇明显存在质量问题。经过检索、筛选、资格审查、研究纳入四个步骤,最后获得符合元分析要求的文献70 篇,其中英文55 篇,中文15篇,独立样本量57 313 人。

(二)文献编码

对纳入元分析的文献进行编码,包括论文信息(作者与发表年份)、被试类型、被试数量、测量工具、文化背景、社交媒体名称、自变量和因变量测量信度效果量α 值、计算效果量的相关数据;编码时遵守以下准则:(1)一个独立样本产生一个效应值,如果同一篇论文有多个独立样本,则贡献多个效应值;(2)除了综合社交媒体使用强度,一些研究还区分了使用强度具体维度,包括社交媒体好友数量、社交媒体使用频率、社交媒体使用时间、社交媒体卷入程度(即融入日常生活的程度、依赖程度、情感投入程度)。若某研究对使用强度类型做了区分,则分别对使用强度的分维度对抑郁影响的效果量进行编码,再取其均值作为总的效果量;如果研究直接给出使用强度对抑郁水平影响效果量,则将其作为综合使用强度的效果量。以上两种情形均记录不同社交媒体影响下的效果量;(3)部分研究测量不同社交媒体使用强度对个体抑郁水平影响结果。若某研究对不同社交媒体进行区分或交代,则分别对不同社交媒体使用强度对个体抑郁影响的效果量进行编码,再取均值作为综合使用强度对个体抑郁影响的效果量。

两位编码员在接受培训后分别进行编码,随后由论文作者核对编码结果,并对不一致的情况进行分析、讨论、修改,最后每个编码类目的一致性为93%。表1 为纳入元分析的70 篇文献的基本信息特征。

表1 纳入元分析文献的基本信息特征

注:1.本表仅列出第一作者姓氏;2.测量工具中,CES-D 表示流行病学研究中心抑郁量表,BDI-II 表示贝克抑郁量表第二版,PHQ-9 表示9 项病人健康问卷,DASS-21 表示抑郁焦虑压力量表,HADS 表示医院焦虑与抑郁量表,PROMIS 表示成人患者报告结果测量信息系统,OTHER 表示其他测量量表;国内其他社交媒体指除了微信、QQ 之外在中国的社交媒体;3.国外其他社交媒体指除了Facebook、Instagram 之外在国外的社交媒体。

(三)数据统计分析

以相关系数r 值为统一效果值,并将数据录入CMA 软件(Comprehensive Meta-Analysis)中运行,对结果进行分析。如果一些研究没有报告社交媒体使用强度和抑郁关系的相关系数,而是报告了均值、t 值、p 值,将直接在CMA 软件中将其转化为r 值;如果仅报告了回归系数β,则利用Peterson 等人提供的公式r=β+0.05λ(β≥0,λ=1;β<0,λ=0),先将回归系数转换为相关系数,再录入CMA 进行分析。根据上述流程,在4 篇文献分别贡献2 个效果量的情况下,本研究共获得74 个效果量。在利用CMA 软件对效果量进行综合计算时,先将每个EScr转换成Fisher Z 值,再将Fisher Z 值的加权平均数转换为r 值,获得总效果量。

四、结果分析

(一)异质性检验

元分析前需要对多个研究的结果进行异质性检验,以便根据异质性结果选择适当的效应模型。当各研究效果量有明显异质性,即研究结果的差异过大,超出抽样误差所能解释的范围,合并效果量时优先选择随机效应模型,反之选择固定效应模型。[33]本研究中,社交媒体使用强度及其分维度与抑郁水平关系的异质性检验结果见表2。

从表2 中可发现,社交媒体使用强度与抑郁关系的异质性检验结果为Qw=1148.773(p<0.001),表明研究间存在明显的异质性,各个研究效应量间的差异来源除了由抽样误差引起之外,还存在其他来源,可进一步探讨异质性的来源。I2=93.65>75,说明效果量间有93.65%的变异是真实存在的;τ2=0.02,表明真实效应值的方差为2%,即有2%可用于计算权重。综上,在对社交媒体使用强度与抑郁关系进行主效应分析时,随机效应模型为最佳选择。

表2 社交媒体使用强度及其各维度对抑郁影响和对应的效果量异质性检验结果

(二)主效应检验结果

通过主效应分析可首先解决以下问题:社交媒体使用强度是否会提升人的抑郁水平,对抑郁水平的影响效果量有多大?通过表2 可知:社交媒体综合使用强度和社交媒体使用时间对抑郁水平有显著正向影响,但效果量微弱(效果量依次为r=0.087,p<0.001;r=0.105,p<0.001);社交媒体卷入程度对抑郁水平有显著正向影响,且效果量中等(r=0.244,p<0.02);社交媒体使用频率和好友数量对抑郁水平没有显著影响(效果量依次为r=0.068,p>0.05;r=-0.076,p>0.05)。

(三)调节效应检测结果

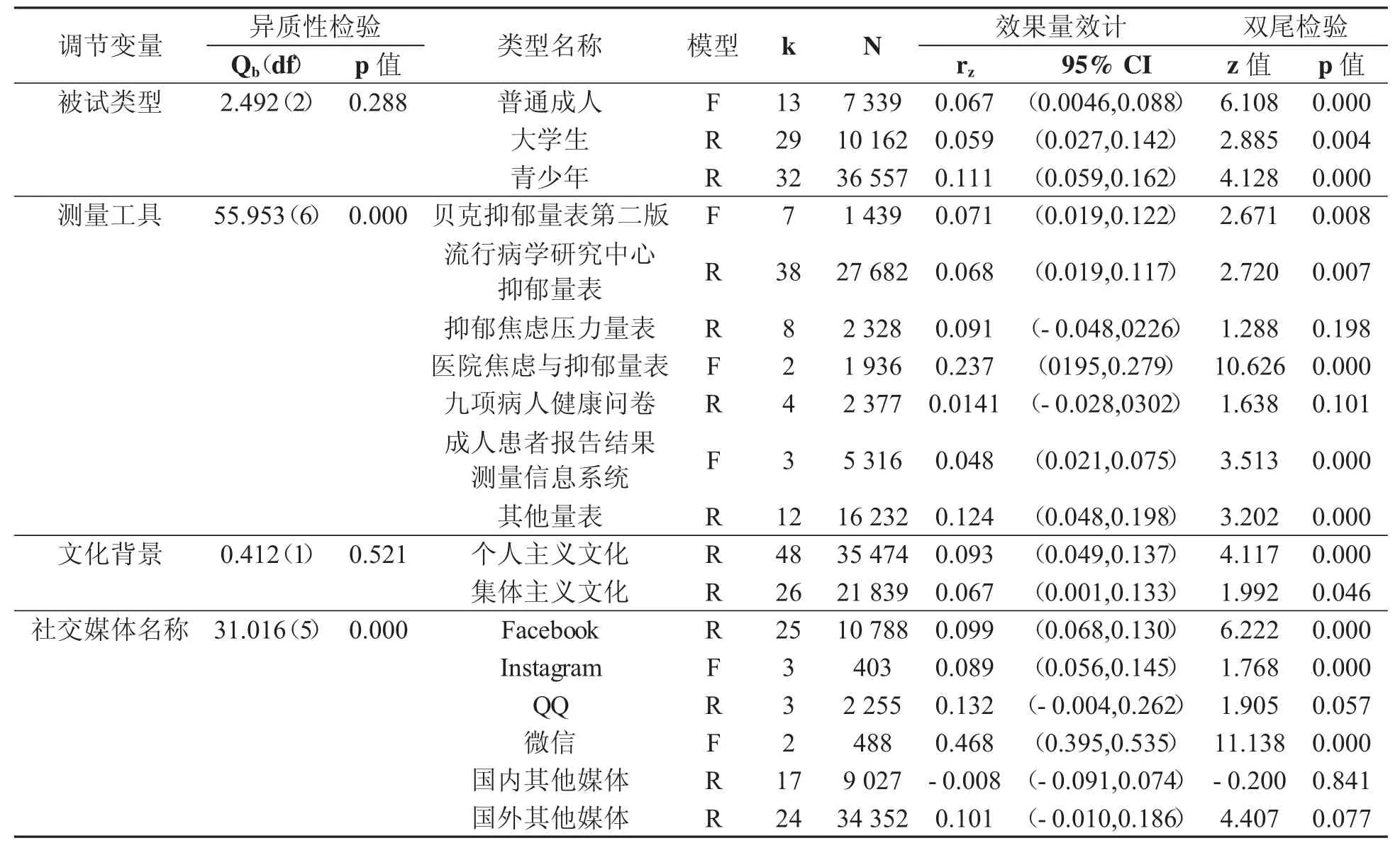

本研究考察了被试类型、抑郁水平测量工具、文化背景以及不同社交媒体对社交媒体使用强度与抑郁关系的调节作用,结果见表3。表3 结果表明以下几点。

表3 研究特征对社交媒体使用强度与抑郁关系的影响

(1)不同被试类型间,社交媒体使用强度对抑郁水平的影响效果量没有显著差异(Qb(2)=2.492,p>0.05),表明被试类型对综合效果量不存在调节效应,假设1 不成立。

(2)不同测量工具间,社交媒体使用强度对抑郁水平的影响效果量存在显著差异(Qb(6)=55.953,p<0.001),表明测量工具对综合效果量存在调节效应,假设2 成立。使用HADS 测量工具时,有中等程度的显著正向影响效果量(r=0.237,p<0.001);使用BDI-II、CES-D、PROMIS 以及其他测量工具时,有微弱水平的显著正向影响效果量(效果量依次为r=0.071,p<0.01;r=0.068,p<0.01;r=0.048,p<0.001;r=0.124,p<0.001);使用DASS-21 和PHQ-9 时,没有显著影响(效果量依次为r=0.091,p>0.05;r=0.0141,p>0.05)。

(3)不同文化背景间,社交媒体使用强度对抑郁水平的影响效果量不存在显著差异(Qb(1)=0.412,p>0.05),表明文化背景对综合效果量不存在调节效应,假设3 不成立。

(4)不同社交媒体间,社交媒体使用强度对抑郁水平的影响效果量存在显著差异(Qb(5)=31.016,p<0.001),表明社交媒体平台对综合效果量存在调节效应,假设4 成立。在微信上,社交媒体使用强度对抑郁水平存在中等程度的显著正向影响(r=0.468,p<0.001);在Facebook、Instagaram 上,社交媒体使用强度对抑郁水平存在微弱的显著正向影响(效果量依次为r=0.099,p<0.001;r=0.089,p<0.001);在QQ、国外其他社交媒体平台和国内其他社交媒体平台上,社交媒体使用强度对抑郁水平不存在显著影响(效果量依次为r=0.132,p>0.05;r=0.101,p>0.05;r=-0.008,p>0.1)。

(四)发表偏倚检验

元分析纳入的文献通常不是这个研究的所有文献,因为小样本和结果不显著的文献不易发表,被纳入元分析中的可能性小,容易造成纳入缺失,从而导致元分析结果或结论偏离真实值,即出现发表偏倚。任何一项元分析都不可避免地受到发表偏倚的影响,因此对其进行检验尤为重要。[33]本研究采用以下方法检验发表偏倚。

一是漏斗图(funnel plot)。漏斗图以合成效果量为中心,若各研究效果量呈对称分布,说明发表偏见对元分析结果影响小[32]。如图1 所示,各研究效果量以合成效果量为中心线,基本呈对称分布,表明发表偏倚对研究结果影响小。

图1 发表偏见分析漏斗图结果

二是Kendall 的τ 系数。τ 系数用于评估标准化效果量与方差之间的相关性。若两者相关不显著,表明发表偏见对结果影响小。[34]本研究τ 系数为0.056,p=0.487,发表偏倚对结果影响小。

三是失安全系数(Fail-safe N)。当元分析结果显著时,计算需要纳入多少丢失的、未发表的研究才能让合成效果值不显著,即为失安全系数。一般认为,未发表研究数量保守估计为5k+10,其中k 为检索得到的研究数量。失安全系数越大于保守估计数,发表偏倚越小。本研究中失安全系数为5 725,大于保守估计数量360(5*70+10=360),说明发表偏倚较小。

通过以上三种方法检验,说明本研究结果具有较好稳定性,受发表偏见影响小,结论较为可靠。

五、讨论

(一)社交媒体使用强度与抑郁的关系

总的来说,社交媒体使用强度会显著且微弱地提升人的抑郁水平,这与自我概念分化假说和社会比较理论一致,即使用社交媒体容易导致个体的自我概念清晰度较低,或者在上行社会比较中产生负面自我评价,提升抑郁水平。

社交媒体使用强度及其各维度与抑郁关系的分析中发现:社交媒体的使用时间和卷入程度对抑郁水平具有显著正向影响;社交媒体使用频率、好友数量与抑郁水平没有显著相关,一些研究甚至发现好友数量与抑郁水平呈负相关关系。这支持了社会资本理论提出的假设,即个体在社交媒体上结识的好友能够提供社会资本和情感支持,缓解抑郁情绪。这种此消彼长的情况有助于解释为何社交媒体使用强度整体上对个体抑郁水平影响效果量较弱。

(二)社交媒体使用强度与抑郁关系的调节效应

测量工具和社交媒体平台是社交媒体使用强度与抑郁关系的调节变量,但在被试类型和文化背景上,没有发现调节效应。

首先,抑郁水平测量工具对两者关系存在调节效应。元分析结果发现,使用HADS、BDI-II、CES-D、PROMIS 以及其他测量工具时,社交媒体使用强度对抑郁有中等或微弱水平的显著正向影响;但在使用DASS-21 和PHQ-9 时,没有显著影响。该结果表明,DASS-21 和PHQ-9 的测量结果与其他量表测量结果之间存在较大的差异。可能的原因是,DASS-21 包括3 个分量表,分别测试抑郁、焦虑、压力水平。这3 个分量表并不独立区分,而是相互混合交叉。量表内的陈述时而测量压力、焦虑水平,时而测量抑郁水平,如此循环往复,直到21 个陈述全部完成,这可能影响测量结果。只测量抑郁水平可能是一种比较可靠且稳定的测量方式。此外,相比起其他量表,PHQ-9仅有9 个陈述,数量较少,且均是根据自己的感觉进行选择和评分,可能存在漏诊和误诊。

其次,社交媒体平台对两者关系存在调节效应。元分析结果发现,在Facebook、Instagram、微信上,社交媒体使用强度对抑郁水平存在显著正向影响;在QQ 和国外其他社交媒体平台上,社交媒体使用强度对抑郁水平存在显著正向影响(边缘性显著水平);在国内其他社交媒体平台上,社交媒体使用强度对抑郁水平不存在显著影响。该结果表明,国内其他社交媒体和其他媒体的效果量存在较大差异。据《中国社交媒体影响报告》显示,中国人每天使用时间最长的社交媒体依次为微信、QQ、微博。人们每天停留在微信和QQ 上的时间超过总联网时间的61%。①中国社交媒体影响报告.http://www.199it.com/archives/801830.html.中国人使用除微信、QQ 之外的其他社交媒体较少,使用强度较弱,可能导致在国内其他社交媒体上,使用强度与抑郁水平之间关系不显著。此外,在研究国内其他社交媒体使用强度与抑郁关系的论文中,研究者常引入友谊、上行社会比较、反刍思维、嫉妒、性别等中介因素,导致社交媒体使用强度和抑郁之间呈现负相关或相关性不显著,这可能是导致在国内社交媒体上观察到的影响效应与其他媒体不同的重要原因。

再者,被试类型对两者关系没有调节效应。元分析结果发现,社交媒体使用强度对成人、大学生和青少年三类人的抑郁水平均具有显著提升效果;在青少年上观察到的影响效应略高于大学生和成人,可能是和青少年这个群体的特殊性有关。对于青少年来说,其正处于建立自我认同的阶段,尚未形成稳定的个人和社会身份意识。社交媒体一方面可以为他们提供构建不同角色与多元身份的机会。但另一方面,在社会比较的压力下,比起大学生和成年人,这种探索和尝试更可能导致自我概念模糊。[10]由于自我概念清晰性是影响抑郁水平的决定性因素。[35]因此,当青少年使用社交媒体进行多元身份尝试和建构时,其自我概念清晰性更容易降低,抑郁水平更容易提高,这可能是导致在青少年群体上观察到的影响效应大于大学生和成年人的重要原因。

最后,文化背景对两者关系不存在调节效应。元分析结果发现,无论是个人主义文化还是集体主义文化,社交媒体使用强度对抑郁水平都存在显著提升影响(效果量依次为r=0.093,p<0.05;r=0.067,p<0.05),这可能和两种文化背景的缺点有关。一方面,个人主义促进自我价值的追求,但以社会孤立为代价。[36]当个体过分关注如何利用社交媒体表达观点、塑造形象时,容易忽视他人的意见和建立良好社交关系的重要性,因而获得较少社会支持,容易引发抑郁情绪。另一方面,集体主义虽然能为个体提供社会支持和归属感,但却以抑制负面情绪的表达为代价。[37]为了与他人(尤其是强关系)建立良好的线上关系,个体在使用社交媒体时总是避免直接公开地表达个人负面情感,这种情绪的压抑容易导致抑郁水平的提高。[38]不过,社交媒体的匿名性让个体在弱关系社交中也能释放宣泄情绪,缓解压抑情感所带来的抑郁情绪。[39]这种此消彼长的情况也许能解释为何在集体主义背景下观察到的效果量略低于个人主义背景下。

(三)研究不足与展望

本研究存在若干不足,有待未来的研究进一步完善:(1)元分析对文献查全率要求较高,但是受到语言、工具等限制,本研究的文献不包括中英文以外其它语言所撰写的研究成果,中英文文献中也极有可能遗漏了一些未出版或尚在投稿中的研究,以及不公开的学位论文;(2)研究仅考察了被试类型、抑郁水平测量工具、文化背景、社交媒体平台的调节作用,但并不完善,如性别、社交媒体使用强度的测量工具、研究设计类型等,都可能是调节变量,后续研究可作进一步研究;(3)本研究中不少独立样本的效应值通过平均化处理方式获得,可能影响信息准确。要想提高信息的准确性,后续实证研究有必要同时报告变量间总体及维度的相关性。