奥氮平与碳酸锂联合应用治疗双相障碍临床疗效分析

王 颖

(南京市溧水区精神病防治院(第三人民医院)精神科,江苏 南京 211200)

双相障碍是心境障碍类的精神疾病,是以情感或心境异常改变为主要特征的一组精神障碍,特点是躁狂发作,伴有抑郁症状,发病率较高且逐年上升,其病理机制尚未明确,研究发现,双相障碍的出现与社会因素、生物学因素、心理素质等存在一定的关系[1]。现阶段医学界对双相抑郁重视程度较低,经常会出现误诊的情况,对患者进行抑郁药物治疗,很可能会诱发患者的躁狂行为[2]。本研究选择2018年7月~2019年7月我院收治的双相障碍患者42例,旨在探讨分析奥氮平与碳酸锂联合应用治疗双相障碍临床疗效,现将内容整理如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年7月~2019年7月我院收治的双相障碍患者42例,分为实践组和参照组,均21例,实践组行奥氮平(国药准字H20052688)联合碳酸锂(国药准字H43020372)治疗,参照组行奥氮平治疗,比较两组患者躁狂程度及临床疗效。实践组中男性患者11例,女性患者10例,年龄分布在18~57岁,平均年龄(38.76±4.92)岁;参照组中男性患者12例,女性患者9例,年龄分布在19~58岁,平均年龄(9.42±4.51)岁,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:被确诊为双相障碍的患者;签署知情同意书的患者;年龄在15~60岁之间的患者;本研究获得我院伦理委员会批准。

排除标准:合并严重心肝肾功能障碍的患者;对实验药物过敏的患者;治疗依从性较差的患者。

1.2 方法

参照组行奥氮平治疗,初始剂量为10 mg,七日后剂量增加至20 mg,增减单位为5 mg。实践组在此基础上增加碳酸锂治疗,初始剂量为250 mg,七日后剂量增加至1.0~1.25 g,两组患者均治疗14天。

1.3 观察指标

比较两组患者躁狂程度及临床疗效。躁狂程度通过躁狂量表(BRMS)进行评分观察,临床疗效判定标准如下:BRMS分数下降>60%为显效;BRMS分数下降在30%~60%间为有效;BRMS分数下降<30%为无效。

1.4 统计学分析

实验以SPSS 20.0进行统计学分析,其中计数资料以(%)表示,使用x2进行统计学检验,计量资料以(均数±标准差)表示,使用t值进行统计学检验,P<0.05代表研究有统计学意义。

2 结 果

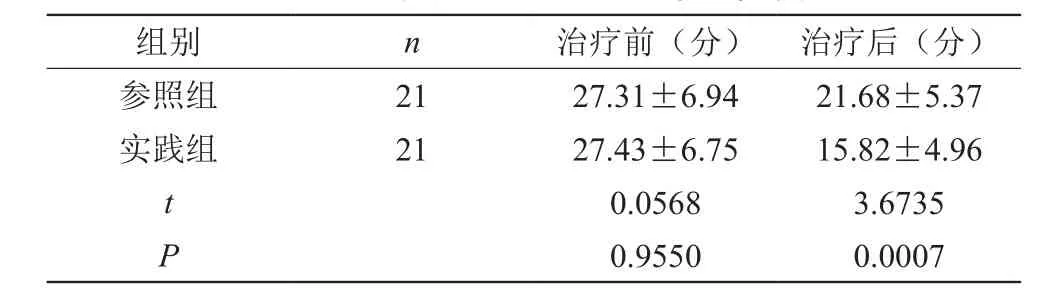

2.1 观察分析两组患者躁狂程度

治疗后实践组患者的躁狂程度评分(15.82±4.96)明显低于参照组(21.68±5.37),差异性显著(P<0.05)。见表1。

表1 比较分析两组患者躁狂程度

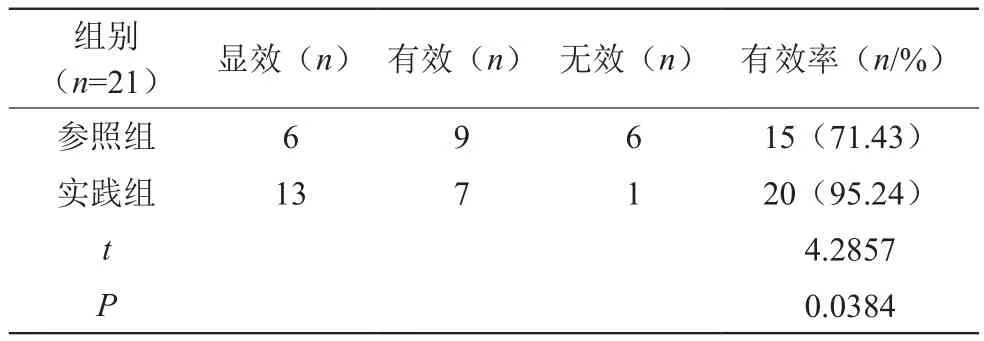

2.2 观察分析两组患者临床疗效

实践组患者的治疗有效率(95.24%)明显高于参照组(71.43%),差异性显著(P<0.05)。见表2。

表2 比较分析两组患者临床疗效

3 讨 论

双相障碍发病机制较为复杂,涉及到心理、生物、社会环境等多方面的因素,在多种因素的综合影响下很容易导致患者的发病,因其与单相抑郁症状存在较多的相似之处,故临床很容易出现误诊的可能性,错过了患者的最佳治疗时间,临床应加强诊断,为患者的治疗提供可靠基础[3]。常用的双相障碍治疗方法是比较单一的,在药物治疗的基础上辅助以物理治疗,治疗难度大,延长了治疗周期,较高的治疗成本还会给患者带给一定的经济压力。奥氮平是常用的非典型抗精神疾病药物,能够通过多巴胺、组胺、5烃色胺等受体的阻断,在治疗过程中发挥镇静、抗抑郁、抗焦虑的作用,近年来逐渐应用于双相障碍患者的治疗中[4]。碳酸锂是目前应用较为广泛的双相障碍治疗药物,具有稳定的疗效,且不会导致患者转相,治疗时能在多巴胺受体上调中发挥阻断作用,从而缓解患者的狂躁症状,游离肌醇消耗量的加大会让脑区递质处于较为稳定的状态[5]。由于碳酸锂的用药剂量相似于中毒剂量,需要对患者的血药浓度进行实时监测,在基层医院的推广较为困难。相关研究发现,两者联合应用于双相障碍患者的治疗中,能实现较好的预后恢复效果,且具有较高的经济性,减轻了患者的经济压力[6]。本研究中,治疗后实践组患者的躁狂程度评分(15.82±4.96)明显低于参照组(21.68±5.37),治疗有效率(95.24%)明显高于参照组(71.43%),差异性显著(P<0.05)。相比较单纯的奥氮平,与碳酸锂联合使用能对患者的躁狂程度进行缓解,实现更好的治疗效果,让患者早日恢复。

综上所述,将奥氮平与碳酸锂联合应用于双相障碍患者的治疗中,不仅能有效降低患者的躁狂程度,还能显著提高治疗有效率,呈现出优异的治疗效果,临床推广使用价值较高。