社会治理的“中间领域”: 以社会组织为考察对象

摘 要:现代社会治理是一项应对动态、多元和复杂环境的系统工程。无论是发达国家还是发展中国家,其社会治理都是政府、市场和社会力量三者之间分工协作的结果。政府主导的基础领域、市场主导的顶层领域和社会主导的中间领域,构成了社会治理的三大类领域。社会组织的主导性参与,是社会治理中间领域最明显的特征。就中国而言,社会组织在参与社会治理中间领域的过程中,提供的社会服务主要有基本化、专业化和协作化三种类型。社会组织对城市空间治理的参与,是中国社会治理中间领域新的实践探索,具有专业性、参与性和志愿性的特征。

关键词:社会治理;中间领域;社会组织;社会服务;城市空间治理

中图分类号:D630; D632.9 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)06-0058-13

作者简介:宋道雷,复旦大学马克思主义学院副教授 (上海 200433)

一、现代社会治理:三类领域互动协作的系统

现代社会是一个复杂系统,现代社会治理则是一项复杂的系统工程。与传统社会相比,现代社会在科学技术的发展中变得日益复杂,成为了一个充满更多新的多样性要素的社会,而且要素之间的互动更增加了其复杂性。因此,许多学者认为高度的动态性、多元性和复杂性,是现代社会最基本的特征,贝克将这种动态、多元和复杂的社会称为风险社会①。从这个意义来看,现代社会治理面临着更严峻的挑战,需要探索新的社会治理模式。从根本上讲,现代社会治理就是要回答如何以一种有效的方式治理一个充满动态、多元和复杂要素的风险社会。

多元动态的复杂要素为现代社会治理带来挑战的同时,也带来机遇。应对这些挑战,并不意味着要削弱社会的复杂性、多元性和动态性。相反,从理论上讲,多元、动态和复杂的要素只要以合适的方式协同起来,就可以构成高度现代化的社会治理体系,从而提升社会治理能力的现代化水平。不过,社会治理体系和治理能力现代化的重点,并不在于其构成要素是否动态、多元或复杂,而在于这些要素是以何种合适有效的方式互动协同,从而达到社会治理需求和社会治理能力的平衡,并推动社会治理有序发展Jan Kooiman, Modern Governance: New Government-Society Interactions, Sage, 1994, pp. 6-7.。

无论是发达国家还是发展中国家,它们都面临着探索社会治理有效途径的难题。一方面,市场力量借助互联网,特别是移动智能终端,正在以前所未有的速度,给政府主导的社会治理带来挑战和机遇,甚至在一些基础领域改变政府的社会治理举措和治理理念;另一方面,面对日益动态、复杂和多元的社会,政府传统的以科层制为基础的社会治理模式也日益捉襟见肘,这导致社会组织参与社会治理的合法性不断增强,且参与的广度和深度在不断加深Chathapuram S. Ramanathan, and Subhabrata Dutta (eds.), Governance, Development, and Social Work, Routledge, 2014, p. 3.。这两方面都使学术界和实务界对国家在推动社会治理过程中的效率和责任产生质疑。因此,无论是发达国家还是发展中国家都在探索更为合适有效的社会治理模式。

不同国家的社会治理实践告诉我们,任何以单一行为者为中心的社会治理模式都无法应对上述挑战。治理不同于管理,本质上体现的是多元行为者之间的互动协作。“在社会治理过程中发挥作用的不再仅仅是政府,而是政府、社会、市场等多元主体协商形成的复合治理体系。”郭苏建等:《第六产业与社会治理的理论探讨和实证研究》,《经济社会体制比较》2018年第6期。因此,根据不同行为者发挥作用的强弱,社会治理可以分为:市场中心主义路径,它强调竞争机制、企业管理技术和企业家精神;国家中心主义路径,它强调政府或公共部门的重要角色和作用;社会中心主义路径,它强调社会组织在社会治理中发挥日益重要且不可替代的作用;个体主义路径,它强调社会治理中的居民参与,并认为治理过程、决策与评估应该是自下而上的Jinfa Liu, “From Social Management to Social Governance: Social Conflict Mediation in China”, Journal of Public Affairs, Vol.14, No.2, 2014, pp. 93-104.。不同国家的社会治理具有不同特征,但基本上是多元行为者的互动网络,这种分类仅仅是对现实社会治理复杂情形的简化。中国的社会治理并不是纯粹的上述任何一种路径,中国选择的道路是国家主导的社会多元化模式郑杭生、杨敏:《从社会复合主体到城市品牌网群:以组织创新推进社会管理创新的“杭州经验”》,《中共杭州市委党校学报》2011年第4期。。

学者指出现代社会治理实践不同于上世纪80年代之前的实践。20世纪80年代之前的社会治理往往是由政府代表的公权力主导的,而现在的社会治理则是通过多元主体的协作实现的。公权力仅凭自身的单一力量无法主导现代社会治理,因此形成了政府掌舵,市场和社会力量共同参与、互动协作的治理格局。20世纪80年代和90年代的公共部门改革之后,政府的性质和作用发生变化,导致社会治理从等级官僚主义向更多地利用市场、准市场力量和社会网络的转型。特别是在提供公共服務方面,这种转型表达了一种普遍的理念,即国家越来越依赖其他组织来保证其意图,实施其政策,并建立规则Mark Bevir (ed.), Encyclopedia of Governance, Sage, 2007, p. 364.。

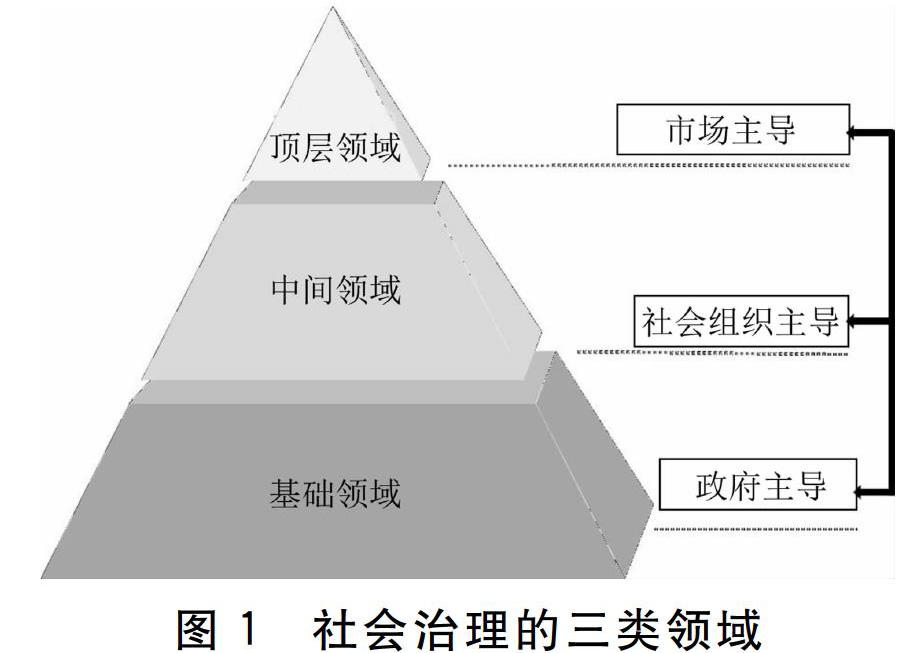

在此基础上,本文认为社会治理是政府、市场和社会三类领域的力量分工协作的有机互动过程和体系。社会治理的最终目的是实现社会有序、健康和可持续发展,但是实现此目的的主体是多元的。无论是发达国家还是发展中国家,其社会治理都是政府、市场、社会三者之间分工协作的结果,而现代社会治理则是这三者主导的三类领域互动协作的系统工程(见图1)。

首先是基础领域。社会治理的基础领域是指构成社会治理的最基本的、具有全民必需的一般化要素的领域。离开这一领域,最基本的社会秩序都无法实现,更不论进一步的发展。基础领域的主导行为者是政府,它为社会治理提供最基础的公共产品,如社会安全、社会保障等。因此,这一领域的社会治理产品一般是免费的,或由于公共财政的支撑,只需付较低费用。

其次是顶层领域。社会治理的顶层领域是指提供社会治理更高层次的个性化要素和产品的领域。这一领域可以为社会进一步的繁荣发展提供支持,离开这一领域,社会治理只能满足民众最基本的社会需要,而无法满足更为个性化、更高质量的社会需要。顶层领域的主导行为者是市场,市场为社会治理提供超越公共产品的个性化的私人产品(private goods),如高端养老服务、高质量的教育服务等。因此,该领域的社会治理产品通常是有偿的,而且费用比较昂贵。

最后是中间领域。社会治理的中间领域是指政府和市场无力或不愿提供治理产品的领域。在这一领域中,政府虽然愿意提供治理产品,却受到自身的人员、能力和专业化的限制,因此没有能力提供;而市场因为无利可图,根本不愿在此领域投入资金和技术。因此,中间领域一般是由社会组织主导的。社会组织提供介于公共产品和私人产品之间的公益产品或志愿产品,如性别平等、特殊群体关爱等。这些产品的提供一般是通过政府购买服务或社会组织自发提供的方式实现的,因此公益化是其最重要的特征。

本文建构的社会治理三类领域理论模型,是韦伯意义上的理想类型。这一模型不一定符合现实中所有的社会治理实践,却可以作为理论工具对现实实践进行分析。以现代社会治理领域中的养老服务为例,我们可以对社会治理三类领域的互动协作有更深刻的了解。根据中国国家统计局发布的人口数据,截至2018年底,中国60周岁以上老龄化人口所占比例为17.1%,养老问题日益成为中国社会治理的重要课题之一《中国老龄化的5个“大”数据,令人难以置信》,http://m.kdnet.net/share-13337472.html,访问日期2019年1月28日。。在社会治理(养老服务)的基础领域,最基本的养老保障服务由政府的建制化制度体系主导,社会保障体系中的社会基本养老保险制度是托底性工程,提供了最基础的国民养老服务。但超越基本养老保障的更个性化、更高质量的养老服务产品,需要由市场主导的养老服务顶层领域进行产品供给,如目前国内各大城市流行的一床难求的豪华养老院十分紧俏的高级养老服务作者于2019年8月9日对上海XFD养老院的调研。。除养老服务的基础领域和顶层领域外,还有一些是政府的基础保障服务无力覆盖,市场化运作又无利可图,还需要更高的专业化技术支持的中间领域。社会组织以专业化技术为支撑,以政府购买服务或社会募捐的社会化方式,广泛参与到社会治理中间领域,如剪爱公益发展中心为政府无力覆盖、市场不愿接手的认知症老年患者提供公益化看护和康复治疗服务作者于2019年10月10日对上海剪爱公益发展中心的调研。。

在多元主体共同参与的基础上,社会治理的基础、顶层和中间领域互动协作,构成了良性运作的伙伴关系治理系统(partnership governance system)Bernard Enjolras, “Between Market and Civic Governance Regimes: Civicness in the Governance of Social Services in Europe”, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol.20, No.3, 2009, pp. 274-290.。由政府主导的基础领域,可以提供最低程度和最基础的社会治理保障服务。这一领域发挥社会保护作用,有助于消除产生社会治理冲突的根源。由市场主导的顶层领域,可以提供最高程度和最具个性化的社会治理服务。这一领域的市场化服务,能够满足人们日益增长的对个性化、高质量社会治理产品的需求,尤其是高收入阶层的社会治理需求,从而防止社会治理冲突的升级。由社会组织主导的中间领域,可以提供以上两个领域无力或不愿提供的社会治理服务。它作为社会治理系统的重要组成部分,可以发挥“查缺补漏”的作用,有效弥补政府和市场不能覆盖的领域,实现社会治理的全覆盖Su, Zheng, Three Pillars of Social Order: State Power, Social Force and Local Organization in China, The Chinese University of Hong Kong, ProQuest Dissertations Publishing, 2017.。

二、中间领域:社会组织主导的社会治理

相对于社会治理的基础领域和顶层领域而言,中间领域是比较特殊的,因为该领域充满了治理鸿沟。社会治理中间领域的绝大部分需求,是由社会弱势群体提出的。政府在主观上非常乐意满足他们的需求,以达到社会稳定的目的,但囿于自身的专业化水平和人财物等资源不足的限制,确实无法完全满足他们的需求。以企业为代表的市场力量,则从主观上便不愿参与该领域的治理,因为这一领域无利可图。因此,社会治理的中间领域便极易出现政府干预失效和市场竞争失灵以及个体通过自我努力也无法根本扭转的治理鸿沟现象宋道雷:《专业主导式合作治理:国家社会关系新探》,《南开学报(哲学社会科学版)》2018年第3期。。

世界各国的社会治理实践告诉我们,社会组织是弥补中间领域出现的治理鸿沟现象的合适和当然选择。社会组织通常被视为对政府或市场失灵做出的弥补性反应,它们介入政府无法或不会提供社会所需服务的领域,或者介入由于因信任危机,消费者从市场提供服务转向社会组织提供服务的领域Lester M. Salamon, “Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-party Government: Toward a Theory of Government-nonprofit Relations in the Modern Welfare State”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.16,No.1-2, 1987, pp. 29-49.。在政府公共部门行为者与市场私有部门行为者主导的社会治理之间存在一个间隙(interstices of public and private action),即我们所说的治理鸿沟Robert J. Chaskin, and David Micah Greenberg, “Between Public and Private Action: Neighborhood Organizations and Local Governance”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.44, No.2, 2015, pp. 248-267.。在社会治理的中间领域,社会组织不仅能够抓住机遇并规避风险,而且还能以比较灵活的方式提供社会服务和开展治理活动,从而弥补社会治理鸿沟,这在很大程度上是由它们自身的理想品质和特点决定的Hans Jrgen Gsemyr, “Navigation, Circumvention and Brokerage: The Tricks of the Trade of Developing NGOs in China”, The China Quarterly, Vol.229,No.1, 2017, pp. 86-106.。首先,社会组织被看作是一种市场和国家之外的社会组织形态Lester M. Salamon, and Helmut K. Anheier, Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis, Manchester University Press, 2017, p.1.。社会组织是非营利组织,在大部分情况下以自身的专业技术为基础,通过发动志愿者的形式,为社会边缘弱势群体提供公益服务Udaya Wagle , “The Civil Society Sector in the Developing World”, Public Administration and Management: An Interactive Journal, Vol.4, No.4, 1999, pp. 525-546.。社会组织的社会化身份、专业化属性和公益化行为,使其成为中间领域最合适的参与者和主导者。其次,在大多数情况下,社会组织通过促进基本公共服务均等化的方式,弥补社会治理鸿沟。这既能提高政府的社会治理水平,又能增强民众对政权合法性的认同,从而不断推动社会治理体系和治理能力的现代化Gangqiang Yang, et al, “Social Organization Participation, Government Governance and the Equalization of Basic Public Services: Evidence from China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.16, No.16, 2019, pp. 1-20.。再次,社会组织以自下而上的方式参与社会治理。它们通过市民参与的方式培育社会资本,促进社会融合,实现社会凝聚力的提升,增进社会集体和个人福利Alan Fowler, Civil Society, NGDOs and Social Development: Changing the Rules of the Game, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, 2000, p. 37.。此外,社会组织是社会治理的替代性选择。社会组织在政府和市场之外,为最基层的民众,尤其是边缘地区的弱势群体,提供了一种更灵活有效地供给公益服务的途径Thomas W. Dichter, “Globalization and Its Effects on NGOs: Efflorescence or a Blurring of Roles and Relevance?”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.28, No.4, 1999, pp. 38-58.。甚至,社會组织逐渐被当作社会责任、赋权和道德的代表,成为一种意识形态说服形式(ideological persuasion)Mercer Claire, “NGOs, Civil Society and Democratization: A Critical Review of the Literature”, Progress in Development Studies, Vol.2, No.1, 2002, pp. 5-22.。最后,社会组织不仅是有形服务的直接提供方,而且还起到了中介作用。社会组织可以在政府、市场、草根组织和捐赠者,以及其他社会组织之间建立链接Renshaw, L. R., “Strengthening Civil Society: The Role of NGOs”, Development and Change, Vol.4, No.1, 1994, pp. 46-49.,“建构社会治理的综合平台和多元主体合力,形成社会治理难题的公共化回应机制”宋道雷:《共生型国家社会关系:社会治理中的政社互动视角研究》,《马克思主义与现实》2018年第3期。。社会组织的主导性参与,构成社会治理中间领域最明显的特征。

社会组织在社会治理中间领域的主导性参与,是治理领域最引人注目的转变之一Lester M. Salamon, and Helmut K. Anheier (eds.), The Nonprofit Sector in the Developing World, Manchester: Manchester University Press, 1998, pp. 348-373.。从上世纪80年代至今,社会组织在社会治理中间领域发挥着越来越重要的作用,从调解社会冲突到灾后社会重建,从改善社会公共健康状况到人权维护,从提供社会发展援助到增进社会福利等,社会治理中间领域的各个方面都充斥着社会组织的身影David Levi-Faur, Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press, 2012, p. 315.。特别是在被撕裂的高度分化的社会中,社会组织在人权改善、冲突协调和和平构建中发挥了重要功能Henry F. Carey, and Oliver P. Richmond (eds.), Mitigating Conflict: the Role of NGOs, Frank Cass Press, 2003, pp.51-53.。有学者对社会组织的作用给予了高度评价,指出社会组织的飞速发展及其对社会治理中间领域的广泛参与,带来了一场治理革命。20世纪晚期社会组织对社会和政治发展的意义,可以媲美19世纪民族国家崛起对社会政治发展的影响Michael Edwards, and David Hulme (eds.), Beyond the Magic Bullet: NGO Performance and Accountability in the Post-cold War World, West Hartford, CT: Kumarian Press, 1996, p. 2.。

在社會治理中间领域,社会组织的主导性参与不仅发生在发达国家,而且发生在发展中国家。新公共管理理论在发达国家的兴起,使政府的治理行为转向市场化方向,这导致社会治理中间领域的边缘弱势群体的救助、教育和生存状况改善等问题日趋恶化[英] 简·莱恩:《新公共管理理论》,赵成根译,中国青年出版社2004年版。。在这种情况下,无论在英国还是美国,社会组织都成为处理这些社会问题的重要角色David Lewis, and Nazneen Kanji, Non-Governmental Organizations and Development, Routledge, 2009, p.2.。用佩特拉斯(Petras)的话来说,社会组织已经在应对发达国家新公共管理改革造成的新困难方面发挥了重要作用,并成为新自由主义的社区面孔(community face of neoliberalism)James Petras, “Imperialism and NGOs in Latin America”, Monthly Review, Vol.49, No.7, 1997, pp. 10-27.。就发展中国家来讲,例如缅甸、卢旺达、哥伦比亚等亚洲、非洲和拉丁美洲国家的战乱、贫穷、官僚腐败等,造成国家治理能力低下,甚至国家失败,这导致传统上由政府担负的社会治理责任不得不让渡给社会组织Mark Bevir, The Sage Handbook of Governance, Sage, 2011, p. 330.。这些社会组织不仅在国内提供社会服务,而且在国际上已经成为协助联合国针对发展中地区,开展社会救济和促进社会发展的重要行动者Ian Smillie, “NGOs and Development Assistance: A Change in Mind-set?”,Third World Quarterly, Vol.18, No.3, 1997, pp. 563-578.。

具体来讲,社会治理中间领域的社会组织参与模式主要有两种。第一类是互动模式,它主要集中于社会组织和政府互动频繁的部分,因为“民间人士成立的社会组织比更具官方色彩的其他组织在获得政府项目上更具显著优势”管兵:《政府向谁购买服务: 一个国家与社会关系的视角》,《公共行政评论》2016年第1期。。其最主要的特征是,政府通过购买服务的方式,促使社会组织参与政府无力治理的中间领域。第二类是主导模式,它主要集中于社会组织自身主导的部分。社会组织一般无需借助外力,便可以通过自身的专业技术、资源和志愿者网络,改善中间领域的治理状况,发挥不可替代的社会治理作用,如在今年防治新冠肺炎疫情的治理行动中,社会组织提供了心理疏导咨询服务和志愿服务等。后者更有可能将更具参与性的多元社会治理方法和政策与对弱势群体的赋权结合起来,从而促进社会治理中间领域的改善Mikael Wigell, Governing the poor: The Transformation of Social Governance in Argentina and Chile, University of London, ProQuest Dissertations Publishing, 2010.。

在主导模式中,社会组织一般会经历四个阶段的发展历程。第一,社会组织不仅要克服自身发展所面临的资源短缺困境,而且还要通过扮演实干者(doer)的角色,开展救济和福利工作,例如救济陷入饥荒的儿童,满足个体或家庭的眼前需求。第二,随着社会组织的资源和社会治理经验技术的增长,它们开始关注超越个体或家庭层面的社区治理工作,通过实施社区发展计划项目,为村社邻里提供社区服务。社会组织的治理角色从直接行动者逐渐向引导者转变。第三,处于这个阶段的社会组织,越来越关注更高层面的可持续发展议题,它们在10到20年的长时间段内,关注区域或国家层面的具有影响力的关键议题,试图改变既有社会政策甚至是制度体系,寻求社会治理整体状况的改善,例如公共卫生体制改革。第四,社会组织与更有广泛影响力的社会运动联系起来,通过关注全球范围的宏大议题,试图为更长远的全球可持续发展议题,如全球自然环境改善,寻求解决方案David C. Korten, Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda, West Hartford: Kumarian Press, 1990, pp.113-129.。尽管很少有单个社会组织能够按照这四个阶段持续发展壮大,但在每个阶段都聚集了大量的社会组织,为社会治理中间领域贡献它们的知识和服务。

社会组织提供的基本化社会服务分为便民型和活动型两大类。在中国,便民型社会服务是社会组织提供的最常见的社会服务形式。尽管绝大多数社会组织并不具备直接提供便民型社会服务的能力和资质,但是它们可以挖掘和引荐具有便民型社会服务能力和资质的其他治理主体,为民众提供这些因物质或人力资源短缺而急需的社会服务,例如基层社会治理中居民日常需求最多也是最频繁的法律咨询、健康咨询、政策咨询服务等。具体来讲,社会组织一般是通过挖掘社区中具有一技之长的“能人”,如律师、医生等,并通过链接相关驻区单位资源的方式,如律师事务所、医院等,为居民提供这方面的社会服务。便民型社会服务的重点不在于其层次有多高,而在于能够解决居民的日常生活需求,达到便民并获得居民认可的目的。经调查发现,社会组织提供的最普遍的便民型社会服务主要有三个类别:一是生活类便民服务,二是健康类便民服务,三是咨询类便民服务。

在广大的社会治理中间领域,我们发现社会组织最擅长、最频繁提供的是活动型社会服务。社会组织通过两种方式提供活动型社会服务,第一种方式是直接介入并主导活动。社会组织干事直接介入活动的全过程,从活动的创意到活动的组织再到活动的开展,他们以最直接有效的方式帮助居民开展活动,从头到尾发挥主导作用。第二种方式是间接参与并引导活动。在开展活动时,社会组织干事并不直接介入活动,而是以“引导人”的身份,通过引导达到优化活动流程、克服活动产生的负外部性的目的。社会组织对广场舞活动产生的扰民问题的治理,便是这方面的典型案例。广场舞在深受中老年市民喜爱的同时,也带来外部扰民和内部争抢场地资源等诸多问题。对此,飞扬华夏青年公益事业发展中心通过引导活动开展的方式,动员并组织广场舞大妈成立广场舞联盟,开展自我服务和管理,对零散的广场舞进行再组织,创建一年一度的区级广场舞大赛。这不仅消弭了广场舞大妈之间的“内斗”,还消除了无组织的广场舞的外部扰民问题,更是将跳广场舞的大妈们培养成为社区志愿者。社会组织在其中不仅起到了“催化剂”的作用,而且从头到尾发挥了指导作用。然而,对活动的关注并不是社会组织提供活动型社会服务的最终目的,其最终目的在于关注治理过程,促进人与人之间关系的联结和缔结,增强社会资本,化解社会矛盾,最终实现社会善治。

专业化社会服务是由社会组织自身独立提供的一种社会服务形式。它是社会组织通过专业技术独立提供的高度专业化的社会服务,如青少年精神障碍群体的看护治疗、心理咨询服务等。党的十九大报告提出要“提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”,社会组织提供的专业化社会服务便是社会治理专业化的一个面向。社会治理中间领域的特殊群体尤其需要专业化的社会服务,如贫困群体、失能群体和精神障碍群体等。这些群体需要的专业化社会服务是政府和市场提供不了的,也是大部分一般社会组织无法提供的,因此需要具有专门技术的专业化社会组织。从这个意义上讲,专业化社会组织的数量、规模和技术水平,决定了中间领域社会治理专业化水平的高低。

专业化社会服务不仅是社会治理中間领域急需的形式,而且对社会组织的专业化水平也提出了很高的要求Helen McCabe, and Guosheng Deng, “So Theyll Have Somewhere to Go: Establishing Non-governmental Organizations (NGOs) for Children with Autism in the Peoples Republic of China”, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol.29,No.5, 2018, pp. 1019-1032.。以精神障碍群体的治疗和看护为例,浙江省A市中心城区的重症精神障碍群体问题突出,每个社区平均有92名精神障碍疾病患者,一个街道有300户以上的家庭需要精神障碍群体治疗和看护服务。尽管政府部门设有专门为这些患者提供服务的机构(如工疗站),但仅限于为18至60岁之间的50个病患提供服务,无法覆盖所有患者。而且政府部门提供的服务种类很少(免费服药和简单的康复活动),专业化程度也较低。因此,受政府委托,专门负责研究精神障碍疾病的大学教师成立了YL社会工作服务中心,向政府无法覆盖的18岁以下60岁以上的患者和重症患者提供24小时专业看护和治疗服务作者于2019年8月对A市的调研。。 据此可知,专业化社会服务由社会组织凭借其专业化技能独立提供,是政府和市场无法替代却又急需的社会服务形式,这也是社会组织主导的社会治理中间领域最典型的社会服务。

协作化社会服务的提供不同于以上两者,其最大特点是社会组织通过链接包括政府、市场、其他社会组织或市民个体在内的多元主体,搭建互动协作平台提供社会服务。在某种程度上,参与社会治理的各主体都面临一定的困境:对党政部门来讲,区域化党建平台虽然建立的时间较长,但限于自身的科层化组织结构,无法清楚地了解民众的社会需求;对企业来讲,它们有履行社会责任的需要,具备丰富的物质和人力资源,但缺乏渠道嵌入社会并为其提供服务;对驻区单位来讲,它们有丰富的特色资源,但却缺乏制度化、常态化的平台和渠道与民众对接;对社会组织而言,它们虽然具备专业化技术和服务热情,但缺乏参与社会治理的机会、资源和平台;基层居(村)民委员会及其党组织了解民众需求,也具备提供社会服务的天然平台,但缺乏资源和专业技术。社会治理的多元主体虽然具有各自的优势,却无法形成供给社会服务的合力。社会组织的优势就在于可以将社会治理的各个主体链接起来,发挥它们的优势,克服它们的困境,构筑社会治理的网络和平台,以共治的方式提供社会服务。

协作化社会服务是社会组织为了解决共治困境,以搭建协作平台的方式,联合其他社会治理主体共同发起的社会治理实践。下面的例子是提供协作化社会服务的典型案例。塞拉尼斯(中国)投资有限公司为履行企业社会责任,找到了上海思麟青少年成长中心(社会组织),通过该社会组织搭建的平台和渠道,对接上海浦东塘桥街道办事处(党工委)、上海交通大学医学院附属仁济医院东院(驻区单位)、塘桥社区志愿者协会和塘桥街道志愿者青年中心,并最终由该社会组织策划引导六方共同发起“春日美妆社区行”公益项目,为东方居民区提供了墙体彩绘、绿植栽种和公共设施清洁等服务作者于2017年3月对塞拉尼斯公司、东方居民区、社会组织、街道相关单位的调研。。由此可知,协作化社会服务是社会组织以自身的社会化身份和公益化属性为杠杆,通过链接多元治理主体和资源,搭建各治理主体或利益相关者参与社会治理的平台,为社会治理引入主体性力量以及驻区或区外共治单位的资源,从而开展社会治理。协作化社会服务最关键的要素是多元主体之间的互动协同。因此,从本质上讲,这种服务的供给是社会组织促进社会治理形成合力,引导构建共建共治共享社会治理格局的过程。

四、社会组织参与城市空间治理:中国社会治理中间领域的新发展

在中国城市化迅猛发展的今天,社会治理中间领域的城市空间治理成为社会组织参与的重要维度。这里的城市空间已经不仅仅是物理意义上的空间(space),而是加入了人类实践意义的地方(place)[美] 段义孚:《空间与地方:经验的视角》,王志标译,中国人民大学出版社2018年版,第1-5页。。从这个意义上讲,社会组织参与的城市空间治理的基础是物理空间、权力空间、资本空间与社会空间,甚至是符号空间的复合体,是权力、资本、社会关系和话语权的储存器和争斗场,是多元力量共同营造或博弈的结果[法] 亨利·列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海人民出版社2015年版,第106-108页。。城市空间治理所依托的空间已经脱离单纯物理空间的存在形态,它作为权力、资本和社会产物的同时,又反过来影响权力、资本和社会治理过程的生产与再生产。

在中国社会治理的中间领域,城市空间治理是多元力量,尤其是社会组织代表的社会力量等共同作用的结果郁建兴:《社会治理共同体及其建设路径》,《公共管理评论》2019年第1期。。在计划经济时代,城市空间治理是公权力单一力量塑造的生产生活合一的空间,是国家和政党的组织化空间宋道雷:《城市力量:中国城市化的政治学考察》,上海人民出版社2016年版,第196-201页。。在改革开放初期,城市空间治理基本是由权力与资本主导的,上海土地批租试点的历程向我们展现了两者在空间治理中的合作,空间开发和商品房社区成为城市空间治理的崭新形态徐建刚:《破冰:上海土地批租试点亲历者说》,上海人民出版社2018年版,第477-478页。。迈进治理时代之后,在共享理念、“互联网+”经济和城市微更新实践的推动下,城市空间治理加入了一股非常重要的力量,即社会组织代表的社会力量。

社会组织参与的城市空间治理,是中国社会治理中间领域发展的最新趋势。就社会治理的城市空间实践而言,社会组织的参与改变了空间治理的基本生态,形成了多元共治的空间治理格局。当下中国的城市空间治理已经不再是一家独大,而是权力、资本和社会共同博弈的过程。以前可能是权力和资本的“双轮驱动”,随着社会治理实践的深入,现在的城市空间治理则更多地被权力、资本和社会“三驾马车”所驱动,而且社会组织的力量越来越不可小觑。同时,社会组织的参与改变了城市空间治理的策略。在权力和资本驱动的时代,权力和资本主导了城市空间的属性和营造,城市CBD建设蔚然成风,街区士绅化(gentrification)改造一路畅行,社区房价突飞猛进Loretta Lees, and Martin Phillips (eds.), Handbook of Gentrification Studies, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing, 2018, pp.14-20.。快速推进的城市化进程令城市空间成为资本的裹挟物,空间的市场属性压倒社会属性。当社会组织代表的力量崛起时,他们发现留给自身的未开发空间已经无多,建成空间中的社会属性已经被挤压到最小程度。由此,如何在既有建成的城市空间中加入社会属性,降低城市空间的排他性,提升空间的共享性,成为当下中国城市空间治理的重要趋势。

社会组织以增强既有城市空间的社会性为目的的参与,是当下中国城市空间治理的重要面向。在大拆大建的快速城市化之后,城市建设用地基本被资本所主导,在既有城市建设用地有限的结构性制约下,新空间的社会性开发已经极其有限。因此,将既有空间归还给市民和社会,成为城市建成空间属性转型的社会话语和官方实践。社会组织参与的旨在增强空间社会属性的空间治理新模式,即给空间动一个“小手术”的社区、街区、城市微更新,成为当今中国各大城市空间治理的热门话题与实践。这一话题和实践还催生出了发挥社区空间更新和规划功能的社会组织。换言之,这是在城市空间治理的过程中,空间的社会属性对权力和资本属性反弹的结果。增加城市空间的社会属性,促进城市化进程从土地的城市化向人的城市化转型,使城市空间成为社会关系的储存器,是当前中国城市空间治理的重要课题。

城市公共空间是社会组织参与社会治理中间领域的重要空间载体。从理论上来看,城市公共空间的重要意涵不仅在于其物质性,还在于其背后的政治经济文化背景,其本质属性是物质性与社会意义的结合。或者说,“在建成空间的概念中引入了社会政治范畴的公共的涵义,从而揭示出实体环境中的物质空间同抽象的社会、政治空间之间微妙但重要的内在联系” 陈竹、叶珉:《什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定》,《国际城市规划》2009年第3期。。城市公共空间指“人的行动出现、彰显(disclosure)与表现(presentation)的场域,行动因这样的性质而具有‘公共的意涵。人的‘公共生活与行动的方式,就是公共空间”谢复生、盛杏湲:《政治学的范围与方法》,五南图书出版公司2000年版,第53-54頁。。从实践上来看,城市公共空间具体表现为市民展现其公共生活和行动方式的日常空间,它集中表现为社区公共空间。从表面上看,社区公共空间是市民的日常生活空间,但现在社区公共空间的范畴已经延伸到社区花园、停车场、广场、步行道,甚至整个街区赵燕菁:《公共空间里的共享单车》,《北京规划建设》2017年第6期。。从功能上讲,社区公共空间不再是单纯承载市民娱乐功能的单一空间,而是社会组织通过开展治理项目,培育社会资本的有形物理空间和无形精神空间,成为城市熟人共同体建设的重要承载体。

从微观上讲,中国的城市公共空间是由一个个社区公共空间组成的。尽管中国的社区规模不一,但是平均每个社区的住户大概是2000到3000户左右。社区居民在社区生活并参与社区公共事务,创造社区公共空间。如果没有线下物理空间载体的承载,这些社区居民将缺乏一个共同参与社区公共议题治理的场所;社区居委会、业委会和物业公司也需要公共空间开展社区治理;社区居民会议、居民代表大会等都需要线下物理空间载体的支持。如果没有公共空间,社会治理便无法开展,城市公共精神便无法培育,社区居民相互熟识的共同体构建便无法推进。简而言之,如果没有公共空间,就不可能建立起共同体。

城市公共空间治理很重要,但也存在许多亟待解决的问题。第一,公共空间缺乏。在很多城市社区,尤其是老旧社区,居民活动、公共议事的空间非常有限,“可供居民自由散步、亲子活动、邻里互动、健身娱乐等具有家园感的公共空间不足,甚至严重缺损,这成为当前基层社会治理的重要短板”何志东:《补上社区公共空间治理短板》,《解放日报》2016年2月25日。。公共空间的缺乏导致很多居民没地方过公共生活,更别提公共精神和生活共同体的培育了,因为社区居民缺乏面对面交流的机会,人与人之间仍然处于陌生的原子化状态[美] 马休尼斯、帕里罗:《城市社会学:城市与城市生活》,姚伟、王佳译,中国人民大学出版社2016年版,第98页。。第二,公共空间参与率低。有些社区,尤其是高档商品房社区,虽然具有充裕的公共空间,而且配套设施十分齐全,有阅览室、活动室、儿童活动乐园、绘画室,甚至烘焙室、咖啡室等,但他们也面临着“人气不足”的困境。居民基本不到公共空间开展活动和议事,公共空间空无一人,徒耗运营资源。第三,公共空间规划脱节。城市公共空间的综合规划是门大学问,其中既要有专业设计师的参与,也必须有居民参与,没有居民参与的公共空间规划容易出现规划脱节现象[美] 埃里克·达米安· 凯利、芭芭拉· 贝克尔:《社区规划:综合规划导论》,叶齐茂译,中国建筑工业出版社2009年版,第111页。。规划脱节主要因为两种导向:一种是权力化导向,这种导向主导的城市公共空间规划,在中国的计划经济时期比较普遍;另外一种是市场化导向,这种导向主导的城市公共空间规划在当今中国较为普遍,并导致了社会治理的阶层分化现象,已成为社会治理面临的重要问题。目前中国的城市公共空间规划往往轻视市民和社会主导的社区空间规划,“社区空间规划基本上交给开发商,开发商则为利益主导而非社会治理主导,因而更乐于展示‘豪庭‘帝都等分化社会阶层的符号,而无视社会阶层和谐融合及建筑空间的教化功能”何志东:《补上社区公共空间治理短板》,《解放日报》2016年2月25日。。

为解决城市公共空间治理存在的问题,促进社会治理更加顺畅地开展,需要在“已建成社区中增补社区公共空间,要因地制宜,力戒‘一刀切,避免只讲硬件配置。要扩大街道、居委会自主权,委托社会组织運营,发挥其在社会工作方法方面的专业优势” 何志东:《补上社区公共空间治理短板》,《解放日报》2016年2月25日。。基于此,社会组织参与城市公共空间治理的第一步就是增补城市公共空间,即城市公共空间营造。根据实际调研,在很多情况下,社会组织对城市公共空间的营造表现为对既有城市公共空间的改造,使原有的以权力和资本为主导的城市公共空间恢复社会性。社会组织对城市公共空间的营造策略分为四种类型,即空间开发、空间腾挪、空间转换和空间提升。臻意雅创艺术工作室对梅芳里自治屋的空间营造,是社会组织对城市公共空间营造的典型代表作者于2019年10月18日对上海梅芳里自治屋的调研。。作为一个以创意和设计见长的社会组织,臻意雅创艺术工作室参与了梅芳里社区的公共空间治理。在其引导下,居民通过DIY的方式不仅建立了供大家活动、议事的公共空间——自治屋,而且还自行设计了自治屋的七大功能空间,为打造熟人共同体奠定了空间基础。臻意雅创艺术工作室以其专业技术参与城市公共空间营造的实践向我们彰示,公共空间治理不仅仅是居委会、业委会和物业公司的事情,更是关乎每个社区居民切身利益的事情。与其他市政空间和市场空间的治理不同,城市公共空间,尤其是社区公共空间的治理需要社区居民的广泛参与。社区公共空间治理的成败,关键在于居民的参与程度。社会组织的参与,可以为社区公共空间治理带来专业化服务;社区居民的参与,可以增强空间治理的人民性。两者的结合可以避免空间治理的参与性不足和规划脱节问题,从而真正营造出可以孵化共同体精神的社区公共空间。

社会组织参与城市公共空间治理,不仅表现在它们可以营造公共空间,还表现在它们运营公共空间方面。城市公共空间的营造,仅是社会组织在“浅层次”上参与社会治理;城市公共空间运营,是社会组织对社会治理的“深层次”参与。前者只是“一次性参与式营造”,后者已具备“持久性深度参与治理”的意义,即超越单纯的营造层次,在治理的层次上对城市公共空间进行主导式运营。

社会组织对城市公共空间的运营,是与社会治理公共议题的解决结合在一起的Sabine Lang, NGOs, Civil Society, and the Public Sphere, Cambridge University Press, 2013.。在运营的过程中,市民参与、议题征集和解决、空间激活和可持续发展等议题成为一体化的社会治理事务,这是对社会组织参与社会治理的综合性考验。延吉第四睦邻中心和靖宇南路睦邻中心是由新途社区健康促进社负责运营的,这是社会组织运营城市公共空间的体现。它通过详尽的调查研究,以“屋”的概念划分空间和设置功能,建立了“互联网+”社区综合服务的“智慧屋”,以便捷生活服务为主的“惠民屋”,以家庭代际融合为主的“多代屋”,以公益平台青年聚集交流为主的“创客屋”,并选拔居民领袖组建睦邻中心自治家园理事会,以民主议事的形式共同对中心的项目开展、空间使用等议题进行讨论和协商,建立了融合线上和线下为一体的贴近和满足居民需求的空间运营体系作者于2019年7月19日对杨浦睦邻中心的调研。。

一般来讲,社会组织参与的城市空间治理具有三个方面的特征(见图3)。一是专业性。城市公共空间的运营是一项专业化比较强的社会治理事务,它既需要空间功能的专业化设置,又需要空间运行的专业化安排Mari Fitzduff, and Cheyanne Church (eds.), NGOs at the Table: Strategies for Influencing Policies in Areas of Conflict, Lanham: Rowman & Littlefied, 2004, pp. xi-xvii.。例如,在会议室闲置时,可将可移动的座椅移开,作为居民活动之用;中等规模的阅览室可用作居民书画室;较小的房间在挂牌用作心理疏导室的同时,还可以用作居民矛盾调解室和律师咨询室。这些空间既可以专门化使用,又可以综合化运营,能够最大限度地发挥社区公共空间的功能。这需要社会组织做好空间使用的详细调研,以专业的空间功能设置技术做好空间运营。

二是參与性。在做好公共空间运营专业化的基础上,社会组织参与的城市空间治理必须要有居民参与,这便是参与性卓健、孙源铎:《社区共治视角下公共空间更新的现实困境与路径》,《规划师》2019年第3期。。居民参与带来的参与性具有两个方面的特点:一方面是征求居民对于公共空间使用的诉求,使空间的使用具有民意基础,满足不同代际和群体的使用需求;另一方面是使空间的使用具有制度化规则,以公共事务协商讨论的方式,解决空间使用的参与性议题,增加空间的“人气”,以免造成空间的空置和资源耗损。

三是志愿性。社会组织运营的公共空间与政府、市场运营的公共空间有质的区别,后两者一般是凭借全职员工运作,前者由于受自身运作的人员规模和经费的约束,不可能完全依靠专职员工运营城市公共空间Ali Madanipour (ed.), Whose Public Space? International Case Studies in Urban Design and Development, Routledge, 2010, pp.107-110. 。但是,社会组织拥有强大的志愿者力量,它们在运营城市公共空间和参与城市空间治理时,主要是依靠志愿者的力量。新途社区健康促进社在运营睦邻中心时,就最大限度地利用了100多位志愿者的力量。

五、结论

现代社会治理是一个由动态、多元和复杂要素组成的系统,它不再仅仅依赖单一主体的中心化和等级化治理,而是成为一个需要包含政府、市场和社会在内的多元主体互动协作的系统工程。现代社会治理由政府主导的基础领域、市场主导的顶层领域以及社会组织主导的中间领域组成,只有这三大治理领域实现良性互动和有效协作,才能达到善治。在世界范围内,社会组织在许多社会问题的解决中发挥了重要作用,成为社会治理中间领域的主导力量,弥补了政府和市场失灵造成的社会治理鸿沟,是20世纪80年代以来形成的一种新的社会治理现象。中国也不例外,随着中国从社会管理到社会治理的转型,社会组织在社会治理领域的作用日益重要,它在基本化、专业化和协作化社会服务的提供中,不断促进社会治理专业化水平的提升,并成为推动中国社会治理体系和治理能力现代化的重要行为者。此外,社会组织对城市空间治理,尤其是城市公共空间治理的参与,成为中国社会治理中间领域的新发展。

然而,社会组织参与社会治理中间领域的实践也带来了挑战。对发达国家来说,随着社会组织参与社会治理中间领域的频度、广度和深度不断增强,社会组织的透明度、公益性和治理成效等广受大众质疑,其面临着治理结构的改进和治理能力的提升等困境;对广大发展中国家而言,因为社会组织对社会治理中间领域的主导,逐渐造成那些治理能力较弱的国家对社会组织,尤其是国际大型社会组织的依赖,这不仅使其政权合法性受到挑战,而且深刻影响了现代国家建设进程Batley, R., and Mcloughlin, C., “Engagement with Non-state Service Providers in Fragile States: Reconciling State-building and Service Delivery”, Development Policy Review, Vol.28, No.2, 2010, pp. 131-154.。社会治理是三大领域良性互动协同的结果,任何一方的弱化或缺席都无法带来社会善治。在社会治理的一体化系统中,社会组织对社会治理的参与应主要集中于中间领域,而非在国家和市场发挥优势力量的基础和顶层领域,其与国家、市场应该是互补关系而非替代关系Evans, P., “Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy”, World Development, Vol.24, No.6, 1996, pp. 1119-1132.。

(责任编辑:彤 弓 罗 燕)

Middle Layer of Social Governance: Study on Social Organizations

Song Daolei

Abstract: Modern social governance is a systematic project to deal with the environment with dynamics, diversity and complexity. It is the result of collaboration among government, market and social power in both developed and developing countries. Three main layers of social governance consist of the basic layer directed by the government, the top layer directed by the market, and middle layer directed by the society. The outstanding characteristic of the middle layer is the dominant participation of social organizations which will provide basic, professional and collaborative services for the purpose of social governance. The participation of social organizations in urban space governance has the characteristics of professionalism, participation, and volunteerism, which has become a new practical exploration in the middle layer of Chinese social governance.

Keywords: Social Governance: Middle Layer; Social Organization; Social Services; Urban Space Governance