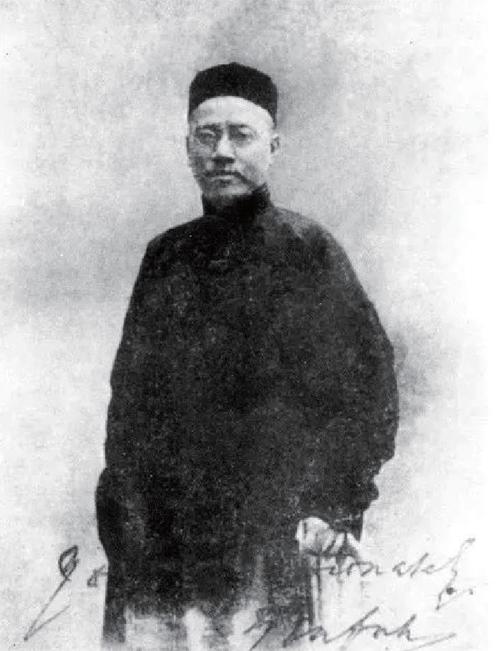

严复的自由观思想

丁学文

1840年之后,中国逐渐陷入内忧外患的格局之下,近代进步国人开始睁眼世界,由浅及深地向西方学习,众多有识之士渴望借鉴西方国家富强的经验,找到一副救中国的良方。从西方留学归国的严复,把近代中国贫弱的原因归为缺失自由。他说:“其命脉云何?苟扼要而谈,不外于学术则黜伪而崇真,于刑政则屈私以为公而已。斯二者,与中国理道初无异也。顾彼行之而常通,吾行之而常病者,则自由不自由异耳。”[]因此,在结合中国的实际情况的基础上,严复开始逐渐将西方的自由观思想比较系统地介绍到中国,拉开了近代中国自由观思潮的序幕。

-

严复自由观思想的渊源

可能在英国留学的原因,严复的自由观思想主要是受英国哲学家的影响,首推约翰·穆勒的自由观思想,再者是斯宾塞的思想。约翰·穆勒是十九世纪英国

著名的自由观思想家,同时还是功利主义的支持者。在其《论自由》中,他主要论述了自由的重要性,强调言论自由和思想自由,他说:“迫使一个意见不能发表的特殊罪恶乃是它对整个人类的掠夺。”[]除此之外,他还相当重视个性自由,主张个人要充分运用这种个人自由来提升自身的价值。约翰·穆勒的这种自由思想给了严复极深的影响,在翻译约翰·穆勒的《论自由》的基础上,严复也阐发了自己的自由观思想。而在1840年以前的中国,“自由”一次是极少被提及的,甚至可以说人们畏惧谈及自由,“顾竺旧者既惊怖其言,目为洪水猛兽之邪说;喜新者又恣肆泛滥,荡然不得其义之所归。以二者之皆讥,则取旧译英人穆勒氏书,颜曰《群己权界论》。”[]故而严复希望通过翻译《群己权界论》来改变中国新旧人士对“自由”的误解,向国人讲解正确的自由观。

斯宾塞也是英国著名哲学家,特别推崇进化论,他认为:“社会是一种成长,而非人为能制造的事物,社会而将随着进步而越来越复杂,也将更自由、更多样,个人则朝着更大的自由,更少的限制演进。我们可以把文明视为一种迈向人与社会结合的进步,这种结合必须让每个人的个性得以完全展现。”[]因此,他主张让社会保持独立,减少国家干预,保障个人享有的自由,认为除了个人生命和财产外,国家的任何干预都是不道德和不适当的。可以看出,斯宾塞的自由观里,自由和国家制度性质无关,只和政府对公民限制多少有关。这样的自由观,加上他以自然科学为之基础的社会进化论,在严复看来很符合近代中國的需要,并且也与道家文化有许多相通之处,为严复所服膺。

因此,除了受到约翰·穆勒和斯宾塞的影响之外,严复自由观的思想还受到了中国传统文化的影响,尤其是道家文化,严复自由观思想构建中的许多传统成分大多都是来自《老子》和《庄子》。在严复看来,中国本土的自由思想源自于《老子》,可以从他的《老子评语》中看出,书中严复解释“安平太”三字时,他这样说:“安:自由也;平,平等也:太:合群也。”[]他在《庄子评语》中更是直接指出《庄子》中所说的“在宥”的意思实际上就是“自由”。不同的是,庄子的自由观更多的是在强调政治上的无为和精神境界上的解脱,达到“至人无己,神人无功,圣人无名”的境界。很明显,传统道家思想中所说的“无为”西方思想中的“自由”在界限上并不是完全相对等的。

总而言之,严复的自由观事实上是把中西方思想的整理融合,因此要研究严复的自由观,既要明白严复是以传统道家思想的话语体系来解释和理解约翰·穆勒和斯宾塞的自由观,又必须了解他是借助对西方自由观地传播来批判中国传统主义。

-

严复自由观的特色

严复自己看来,西方国家大多是以“自由为体,民主为用”,而中国历代的专制制度下,统治者、圣贤们畏惧自由如蛇蝎,未尝以自由教化国民。考虑如此,严复在翻译和宣传西方的自由观时,结合近代中国的具体情况,对自由观加以改造,使国民便于理解和接受,形成了其自己自由观的特色。主要层次为国群自由、群己权界和个人修身。

在严复的自由观中,他首先倡导就是国群自由。1840年之后,西方列强在中国任意横行,肆意践踏,国民饱受欺凌,中国逐步沦为西方列强的半殖民国家,毫无国家主权可言,国土时刻面临被瓜分的状况。严复对此愤激,在翻译西方著作时,有意识地从社会有机论、天赋人权论等角度出发,时时刻刻强调国群自由的重要性,把国群自由放在首要位置,同时,严复如此强调国群自由的原因也十分简单。他认为,“自由”不仅仅是一个名词而已,是与民生、与国民所能享受到的真实利益息息相关的制度。”自由”是“国必有此,而后民得各备其所能,以自求多福于物竞之难谂,以庶几可幸于天择。苟于群无所侵损,则无人所得沮遏者也。”[]严复的这一主张不管是在理论上还是在实践上都是无可职责的。因为,他在翻译西方国家的自由思想时,发现西方哲人都没有对国家自由问题并没有什么特别的关注,而他作为一个半殖民地国家的求学者,却面临着国家自由这样的问题,所以,他在翻译的时候,时刻强调中国的具体国情,提出只有在社会整体进步和发展的前提下,将国群自由放在第一位,一些自由主义原则才会得到实现,这在近代中国是具有巨大的启发意义的。

在严复的自由观里,其次强调的便是群己权界,这是源自英国学者约翰·穆勒的《论自由》,即《群己权界论》。在书中,他宣传以人类的永久利益为基础,强调个性在人类进步过程中的重大作用,主张给自由主义划出一个合理合法的范围,认为只有这样,个人的自由才能得到空前的发挥和发展。而严复在翻译的过程中,明确了国家、社会和个人的界限。并且根据近代中国的具体状况,在中国传统文化的基础上,提出了“群己权界之分”的新观点。在严复看来,假如没有国群的支持,国民权利以及个人自由便只是一个概念罢了,而国民权利和个人自有又被要求限制政府权力,所以这两者之间要想均衡,就必须说明白“群己权界之分”,无论个体还是群体(包括政府、社会),他们的权利都不能超越各自的界限,而在各自的界限之内,个人是有充分且绝对的自由,不受任何限制。这样,严复凭借“群己权界之分”,在理论上确定了个人广泛的自由和国家有限的权力,使得国民在享受各自自由的基础上,也对政府担负一定责任。因此,“群己权界之分”,无论是从个人的自然权利角度上来说,还是从国群的整体利益上来看,都不失为一条权宜之计。自由是民主的本体,民主是自由的作用,从体用关系,严复以清晰的逻辑条理,显示了他完整的自由观理论的独特特色。

最后,严复看重的是国民个人的人格修养问题,即个人修身问题。虽然这是严复最后才强调的,但也是严复自由观中突出的亮点。严复潜心研究西学,对许多西学著作进行多年的钻研,同时又结合中国传统文化,对“自由”的概念有着深刻而精辟的理解。在探索西方列强富强的原因的道路中,严复同时也对中国社会积贫积弱的根本源头进行了多角度的反思,尤其是对大多数国民身上表现出来的恶劣品行表现出深深的忧虑:国民麻木不仁,安于现状,故步自封,盲目排外,缺少创新开拓精神,对于国家和民族陷入的危机,熟视无睹;官员们自私自利,大发国难财,卖国求荣求富。这些都让严复深刻的认识到国家的强弱与治乱盛衰很大程度上取决于民力的强弱和民智的高低以及民德的好坏。针对这些问题,严复首次提出了要改造国民性的问题,主张从“民力、民智、民德”三个方面来唤醒国人,拯救民族危亡。这种意识在近代中国也是难能可贵的,这也是严复的自由观超越了穆勒的自由观的地方之一,在客观上也为国人了解世界打开了一扇新的大门。

参考文献

[1]约翰·穆勒.论自由[M].广西师范大学出版社,2011

[2]严复.论自由.三联书店,2009

[3]马勇.严复学术思想评传[M].北京图书馆出版社,2001

[4]桂生.严复思想新论[M].清华大学出版社,1999

[5]吴建国.严复《老子评语》略析[J].郑州轻工业学院学报,2009(3)