创新人才集聚、产业结构升级与经济增长

周羽中,王黎明

(山东理工大学 经济学院,山东 淄博 255000)

在知识经济时代,人才已经成为一个国家和区域竞争力的根本所在。随着经济新常态的到来,我国经济进入了“结构性减速”时代,制造业产能过剩、区域发展不平衡等问题日益凸显,成为制约我国经济健康、持续发展的障碍。如何调整产业结构、化解产能过剩,成为当前我国亟待解决的问题。在新的发展阶段,对各行各业都提出了新要求,而创新则是最根本出路。创新驱动本质是人才驱动,创新人才集聚能够增加人力资本和知识资本存量,促进技术进步、提高劳动力整体素质,从而吸引更多生产要素和高新技术产业向人才聚集地汇集,进一步产生集聚效应,对产业结构转换升级具有直接效益,并能够促进经济长期增长。本文通过构建人才集聚和产业结构升级的相关指标,研究创新人才集聚、产业结构升级以及两者的交互项对经济增长的影响,对于分析创新人才集聚、产业结构升级与经济增长三者之间的关系,促进我国经济增长具有重要意义。

一、文献综述

创新人才集聚有利于知识流入,加快知识资本流通,提高创新能力,推动产业结构转型升级,进而促进经济增长。现有文献关注较多的是其中两者的关系。

创新人才集聚对经济增长的影响。一方面,人才集聚通过提高要素配置效率促进经济增长。徐彬、吴茜(2019)认为:由于人才受到各种因素的影响,会从不同地区集中流向某些地区,从而形成了人力资本的集聚,这些拥有丰富知识储备的人才奠定了创新的基础。随着人才的集聚,地区生产要素配置效率得到提高,从而促进经济的增长。[1]另一方面,人才还可以通过促进技术进步促进经济增长。黄锦春等(2019)基于共轭理论分析了创新人才集聚与区域创新能力对经济增长的影响,研究结论表明,创新人才集聚能够提高区域创新能力,加快知识资本的流动,从而形成良好的创新效应,促进经济的增长[2];廖诺等(2016)基于“人才集聚-人才资本-经济增长”(C-C-E)的人才经济价值转化链,通过测算东莞市1990-2014年的数据发现,东莞市的人才集聚对经济增长具有杠杆效应,即少量的人才集聚能够带来较高的人才资本贡献率[3];徐广林等(2014)以人口集聚模型为基础,构建了科技人才集聚模型,采用安徽省16地级市的截面数据进行分析,结果表明:安徽省科技人才集聚度与区域经济发展具有显著的正向关系[4];Mehdi(2015)研究发现韩国的人才集聚对某些新兴经济体具有反向影响,因此他认为政府应当采取行政措施促进人才集聚与经济增长的平衡发展[5]。

产业结构升级对经济增长的影响。干春晖(2011)通过测算产业结构的高级化和合理化指数,构建了产业结构升级的计量模型,结果显示:产业机构的高级化和合理化都能够显著地促进经济增长[6];李村璞,何静(2018)分析得出产业结构升级和经济增长值之间存在非线性关系,当产业结构升级的增长速度在14.44%以上时,与经济增长之间会呈现出显著的非线性关系,两者还存在滞后现象[7];张蕊等(2019)通过测算我国要素的产出弹性和全要素生产率增长率的变化,发现东部和西部地区的产业结构合理化对经济增长具有显著的正向影响,但是产业结构高级化对经济在增长却产生了抑制作用,而中部地区与之相反[8];史丹,吴仲斌(2017)研究产业结构升级与经济增长之间关系时发现,二者存在显著负向关系,但是这种关系可以抑制经济波动[9];BJORK(1999)在分析美国产业结构变迁历程时发现,美国经济发展在这一过程中逐渐放缓,最终进入“减速时代”[10];Peneder(2002)认为产业结构的转变是促进经济增长的主要原因,然而产业结构在转变过程中会带来一系列问题,如打破原有的经济平衡,对特定产业部门的冲击会引起经济波动等,这都不利于经济稳定[11];Mccaij等(2015)研究了博茨瓦纳的经济增长情况,认为该国的经济增长分为部门内的增长和部门间的结构变化。其中,上世纪70-80年代的增长主要得益于产业结构的升级,但是之后该路径不再明显。[12]

创新人才集聚对产业结构升级的影响。时玉宝等(2014)认为:科技人才集聚除了能够形成与自身相关的产业外,还能够支撑其他产业的发展,促进地区产业结构优化与价值链升级,整体提高产业定位与发展水平[13];郑玉(2017)研究我国人力资本集聚对产业结构升级的影响时发现,从人力资本集聚的空间溢出效应来看,中部地区和西部地区能够利用地理位置来吸收人力资本空间溢出的红利,成功实现产业结构升级[14];曹威麟等(2015)基于区位商理论与方法,研究了人才集聚与三次产业集聚的关系,认为人才集聚和第三产业集聚之间存在相互的关系,人才集聚能够带来大量的人力资本和知识,满足技术创新所需条件,改变区域产业结构,尤其是促进第三产业的发展。[15]

综上所述,创新人才集聚和产业结构升级都能够对经济增长产生影响,创新人才集聚效应还能够促进产业结构的升级。基于此,本文将深入研究创新人才集聚、产业机构升级与经济增长三者之间的关系,充分把握经济增长机制,阐述人才集聚效应,探讨产业结构升级。一方面,通过系统研究三者之间的关系可为现有的研究做出补充;另一方面,能够为我国各个地区人才引进政策的制定以及产业结构的转型发展提供理论依据。

二、模型设立与数据说明

(一)模型设立

本文借鉴付德申的做法[16],建立了创新人才集聚、产业结构升级和经济增长的计量模型,其中创新人才集聚变量的衡量指标有两个,分别是专利授权量和研发人员的集聚程度。模型设立如下:

lngdpit=β0+ β1lnpat+β2Contit+εit +vi

(1)

lngdpit=β0+ β1lninpo+β2Contit+εit +vi

(2)

lngdpit=β0+ β1lncoef+β2Contit+εit +vi

(3)

在模型(1)-模型(3)中,i表示省份,t表示时间(年份),gdp为被解释变量,核心解释变量pat为专利授权量,inpo为研发人员集聚程度,coef为产业结构升级系数,Cont为控制变量,包括:①外商直接投资额(invest)。地区开放程度对经济增长具有重要的意义,本文选取各个地区外商直接投资额来衡量;②固定资产投资额(phy)。投资是推动地区经济增长的重要动力,本文选取地方固定资产投资总额来衡量;③人均财政支出(fis)。使用各地区财政总支出与年末总人口的比重表示;④城镇化率(urb)。根据最新的统计标准,选取城镇人口与地方常住人口的比重来衡量该地区的城镇化率;⑤金融发展水平(fin)。用各地区金融增加值与生产总值的比重表示;⑥劳动力数量(labor)。劳动力投入量用各地区年末三产业就业总人数来衡量。β0为常数项,β1、β2为各变量的系数;εit为随机误差项;vi为个体效应。

考虑到创新人才集聚可能通过产业结构升级进而影响经济增长,因此构建交互项回归模型:模型(4)表示创新人才集聚中专利授权量与产业结构升级的交互项对经济增长的影响;模型(5)则表示新人才集聚中研发人员的集聚程度与产业结构升级的交互项对经济增长的影响。

lngdpit=β0+β1lncoef×pat+β2Contit+εit +vi

(4)

lngdpit=β0+β1lncoef×inpo+β2Contit+εit +vi

(5)

(二)变量说明及数据来源

基于数据的可获得性,本文选取2007年-2017年中国30个省级行政单位(西藏除外)的面板数据。被解释变量为经济增长,使用各地区生产总值来衡量。核心解释变量有两个:

1.创新人才集聚(pat、inpo)。为全面客观地反应创新人才集聚,在现有研究基础上,选择两个衡量指标,分别为专利授权量(pat)和研发人员的集聚程度(inpo)。其中,研发人员的集聚程度以R&D人员全时当量除以总人口数量衡量。

2.产业结构升级(coef)。根据产业结构演变的规律①并借鉴李逢春[17]、周昌林[18]的做法对产业结构系数进行测算;计算公式如下:

控制变量:①外商直接投资额(invest)用实际利用外商直接投资金额表示;②固定资产投资额(phy)用全社会固定资产投资完成额表示;③人均财政支出(fis)用财政支出除以总人数表示;④城镇化率(urb)用城镇人口占总人口的比重表示;⑤劳动力数量(labor)用三产业总的就业人员数量表示;⑥金融发展水平(fin)用金融增加值除以GDP表示。

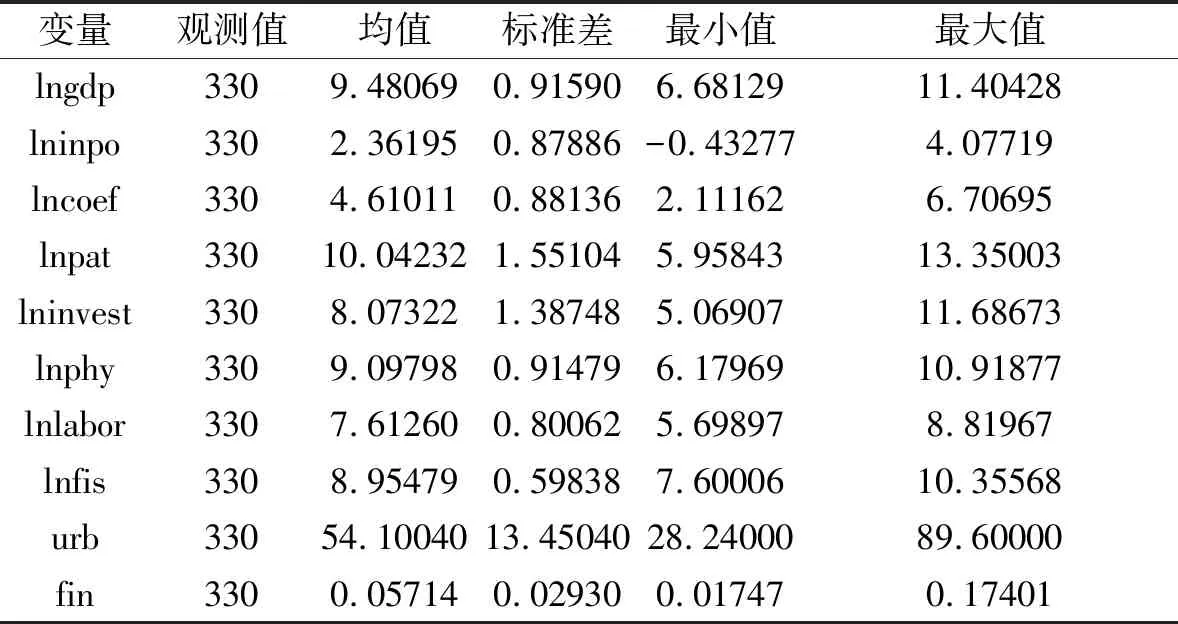

文中所有数据均来自于历年《中国统计年鉴》以及各省、自治区、直辖市统计年鉴。为了消除异方差和统计偏误,对相关变量进行了自然取对数的处理,变量的描述性统计如表1所示:

表1 变量的描述性统计

三、实证结果

(一)基本回归结果分析

回归结果如表2所示,在进行面板数据回归之前,首先对变量进行Hausman检验,检验结果显示采用固定效应模型更为有效,因此,本文选择固定效应模型进行回归分析。

从模型(1)的回归结果看,专利授权量对经济增长的系数为正,但并没有通过显著性检验,未能对经济发展产生正向影响,本文认为有可能是我国当前的资助政策会造成专利“泡沫化”,对经济增长产生了扭曲效应;模型(2)和模型(3)的回归结果显示研发人员的集聚程度、产业结构升级对经济增长具有显著的正向效应,说明从当期来看,创新人才集聚的密度以及产业结构升级都能够促进经济增长;模型(4)表示的是专利授权量与产业结构升级的交互项对经济增长的影响,其回归系数为正,并在1%的水平上通过了显著性检验,表明对经济增长具有正向影响;模型(5)表示的是研发人员的集聚程度与产业结构升级的交互项对经济增长的影响,其回归结果显示同样对经济增长具有显著的正向效应。

从控制变量的回归结果来看,外商直接投资、固定资产投资额、劳动力数量以及人均财政支出对经济增长的贡献比较明显,但城镇化率和金融发展水平虽然回归系数也为正值,但对经济增长的影响不明显。这一方面说明中国目前的经济增长依然需要大量的投资和劳动力的投入,TFP难以成为推动经济增长的主要因素,“粗放型”经济增长模式急需进一步改善;另一方面也可以看出,中国过去几十年的城镇化并没有真正成为经济增长的重要引擎,这极有可能是城镇化过程中的配套机制不健全导致的;金融发展水平之所以没能为经济增长带来贡献,本文分析认为我国金融发展存在严重的地域不平衡,盲目追求金融发展降低了全要素生产率以及资本积累率,并不能对经济增长产生重要的影响。

表2 基本回归结果

注:括号内为估计系数的标准差。*、**、***分别代表 10%、5%、1%的显著性水平。

(二)稳健性检验

由于专利成果的转化以及研发人员的聚集程度都需要一个时间过程,产业结构升级也难以在短时间内完成,存在一定的滞后性,同时为了克服数据的内生性问题,建立创新人才集聚的滞后变量与创新人才集聚与产业结构升级的连乘变量模型,如模型(6)和模型(7),分别检验专利授权量的滞后项、专利授权量与产业结构升级的交互项以及研发人员聚集度的滞后项、研发人员聚集程度与产业结构升级的交互项对经济增长的影响;建立产业结构升级的滞后变量与创新人才集聚和产业结构升级的连乘变量模型,如模型(8)和模型(9),分别检验产业机构升级的滞后项、产业结构升级与研发人员聚集度以及产业结构升级的滞后项、产业结构升级与专利授权量的交互项对经济增长的影响。

lngdpit=β0+β1lnk+β2lnm+β3Contit+εit +vi

(6)

lngdpit=β0+β1lns+β2lnh+β3Contit+εit +vi

(7)

lngdpit=β0+β1lnf+β2lnh+β3Contit+εit +vi

(8)

lngdpit=β0+β1lnf+β2lnm+β3Contit+εit +vi

(9)

其中,k表示专利授权量的滞后一期项,s表示研发人员聚集度的滞后一期项,f表示产业结构升级的滞后一期项。

充分考虑变量的内生性和滞后性,因此选择差分GMM模型再次对原模型进行检验,回归结果如表3所示。差分GMM的估计结果显示所有模型的AR(1)和AR(2)的残差存在一阶序列相关而不存在二阶序列相关,说明差分GMM方法是有效的;而且Sargan的值均不拒绝原假设,也就是说选取的工具变量是合理的。

模型(6)显示专利授权量的滞后项回归系数为负值,并且不显著;专利授权量与产业结构升级的交互项对经济增长具有正向影响,在1%的水平上通过显著性检验,对经济的贡献程度为0.755;模型(7)回归结果显示,研发人员聚集度的滞后项对经济增长具有显著的正向影响,研发人员聚集程度与产业结构升级的交互项对经济增长同样具有显著的正向影响;模型(8)以及模型(9)的回归结果显示产业结构升级滞后项的系数均为负值,没有通过显著性检验;一些学者认为,产业结构在升级过程中会使大量劳动力向劳动力生产率增速缓慢的第三产业转移,从而使经济增长速度放缓,造成 “结构性减速”现象;另一个原因可能是我国区域之间产业结构差异较大,产业结构升级由东部地区向西部地区扩散过程中由于西部地区第一二产业比重较大,配套措施不够健全,产业结构升级效果不明显,甚至导致大量劳动力闲置,阻碍了经济发展;从另一方面讲,产业结构升级也能够很好地抑制经济波动;产业结构升级与研发人员聚集度的交互项以及产业结构升级与专利授权量的交互项对经济增长都具有显著的正向影响,都在1%的水平上通过显著性检验。综上所述,研发人员聚集度对经济增长在当期和滞后期均具有显著的正向影响,创新人才集聚的两个指标与产业结构升级的交互项在当期与滞后期对经济增长均明显。总之,稳健性检验表明本文的主要解释变量回顾结果都比较显著,与理论分析结果相一致。

表3 稳健性检验结果

注: * 、**、*** 分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号中的数字代表标准差;AR检验括号里的数值表示相应的P值;Cont表示所有的控制变量,与基本回归结果一致故不再展示。

四、结论及政策建议

本文运用我国30个省级行政单位的面板数据,实证检验了创新人才集聚、产业结构升级与经济增长之间的关系。从固定效应和动态差分GMM回归结果来看,专利授权量都不能促进经济的增长;研发人员集聚程度都可以促进经济增长;而产业结构升级在滞后一期则不利于经济增长;而专利授权量、研发人员集聚程度和产业结构的交互项在都能够促进经济的显著增长。因此,本文得出以下结论:(1)专利授权量作为创新人才集聚的主要衡量标准,能够促进经济快速增长,但我国专利资助政策存在明显的“泡沫化”现象,专利授权只有“量”而没有“质”,导致专利的产业运用价值偏低,扭曲了经济增长;(2)研发人员集聚程度衡量了一个地区创新人才的数量,创新人才具备较高的素质和技能,对地区经济增长贡献明显;(3)我国正经历着产业结构的调整与升级,在经济进入新常态后,面临着“结构性减速”,不利于经济增长。

根据实证分析的其他结果,本文对我国创新人才集聚、产业结构升级促进经济增长存在的问题提出以下建议:

(一)加大政策性投入,促进创新人才有效集聚

目前我国许多城市都在大力实施人才引进政策,但是人才引进之后如何留住、如何使用却成了每个城市面临的难题。人才的去留除了其自身待遇之外,还要考虑家属的生活问题、孩子的教育问题、配偶的就业问题等。由于我国区域发展的不均衡,教育资源、就业资源也及其不均等,在这种情况下,各级政府部门应当完善人才发展的配套措施,加大资金投入,出台一系列优惠政策,不仅做到能够引进人才,更能够留住人才。

(二)避免专利“泡沫”,提高创新质量

我国专利急促增长的背后是专利资助政策的扭曲作用,反映的是一定的专利“泡沫”或者“创新假象”[19]。低质量的专利不仅不能促进经济的增长,反而会带来科研资金的浪费和科研人员的负担,因此逐步改革我国的专利资助政策,促进高质量专利的创造,将产业运用价值作为专利授予的衡量标准,而不是一味地追求专利授予的数量;另一方面,政府应当完善专利转化机制,建立专利的开发、检索、管理、使用的服务化平台,使之真正转化为实际生产力;最后,科研机构和人员应积极洞悉市场变化,进一步提高专利的市场转化率。

(三)“松绑”要素市场,加快服务业发展

劳动力以及资本等要素在产业结构升级过程中可能遇到诸多不利因素,因此,政府应当对要素市场进行“松绑”,逐步打破行政壁垒并消除地方保护主义,通过释放“制度性红利”来弥补“结构红利”的消失,[20]过去十几年,我国服务业取得了很大的成就,但是总体上看结构尚不够合理,传统服务依然占有较大的比重。因此,一方面,我们要抓住人口老龄化的契机,推进相关服务业的发展,比如医疗卫生、社会化养老等;另一方面,要大力促进生产性服务行业的发展,比如物流、电子商务等,这些产业通常具有较大的融合度,对经济增长的促进作用明显。

注释:

①英国经济学家配第-克拉克认为,第三产业比重的上升和一二产业比重的下降是产业结构升级的主要特征,而且随着全社会人均国民收入的提高,就业人口首先由第一产业向第二产业转移;当人均国民收入水平有了进一步提高时,就业人口便大量向第三产业转移。