实施以用药教育为核心的药学服务对癌痛治疗的影响

陈丽敏 黄景胜 刘思蕴 何杏仪 吴端仪(广州中医药大学顺德医院药剂科 顺德 528300)

癌性疼痛是癌症最常见的症状,也是影响癌症患者生活质量的主要原因,癌痛的控制治疗应该贯穿癌症病程的始终[1]。目前,癌痛知识缺乏是有效癌痛管理的障碍之一,大多数基层医院肿瘤患者对于癌痛及阿片类止痛药没有足够的认识,直接导致癌痛缓解不足。教育干预提高关于癌痛的认知和行为能力是必需的[2-3]。临床药师对癌痛患者实施用药教育,促进癌痛药物的合理应用,提升癌痛控制效果具有重要的现实意义。本研究通过对基层医院癌痛患者进行药学干预,探讨基层医院临床药师在癌痛规范化治疗示范病房用药教育中的工作模式,为建立规范化临床药师用药教育工作模式提供数据,同时减轻医护人员工作量,助力药师工作转型,促进临床安全合理用药,提高药物治疗效果以及用药依从性,发挥药学在医疗服务中的作用。

1 研究对象与方法

1.1 对象:2018年6月—2019年6月入住我院、初次使用阿片类药物的成年癌痛患者。

1.1.1 纳入标准:①18~70周岁;②经影像学、细胞学及病理学明确诊断为癌症;③KPS大于等于60分,生存期预计超过3个月;④神志意识健全,能够进行有效沟通。

1.1.2 排除标准:①要求终止疼痛治疗或者死亡;②因外科介入进行神经切除导致治疗终止;③因其他治疗(放疗)肿瘤得到遏制,疼痛减轻。

1.2 方法:本研究采用随机对照法,以抛硬币法随机分为对照组和干预组。两组均完成一般临床情况调查,对照组只接受常规治疗,干预组则在医护人员的常规治疗基础上接受临床药师个体化的用药教育。临床药师记录两组出院后7 d(d 1~d 7)、14 d(d 8~d 14)、21 d(d 15~d 21)、28 d(d 22~d 28)应用的药品费用、调查不良反应、疼痛评分、用药依从性等情况并进行数据的统计分析。

1.3 观察指标:比较药学干预实验组与常规治疗对照组,疼痛治疗药物费用,不良反应发生率,疼痛评分、用药依从性。

1.4 统计学方法:运用统计学软件SPSS15.0进行数据分析及总结,计数资料用百分率(%)表示,行χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况:2018年6月—2019年6月我院住院治疗初次使用阿片类药物癌痛患者180例,随机分为对照组(n=90例)与干预组(n=90例)。

2.2 两组一般情况比较:两组基本资料分析结果显示,两组入组时性别、年龄、文化程度没有显著差异。

在研究过程中,对照组出现1例因并发感染死亡、1例经放疗后疼痛减轻停止镇痛治疗、2例拒绝疼痛治疗,有效86例;干预组2例拒绝疼痛治疗、有效88例;两组174例,病例流失率3.33%,对有效病例进行统计分析,男性110例,女性64例,年龄 28~70 岁,具体见表 1、表 2。

表1 基本情况比较[n=174,n(%)]

2.3 两组疼痛治疗药物费用对比:出院后随访过程中疼痛治疗费用包括:①阿片类镇痛药物费用(长期止痛+爆发痛解救药物);②处理阿片类药物不良反应的药物费用(如止泻剂、导泻剂);③癌痛辅助治疗费用(如抗抑郁药)等。治疗费用以区间计费,P<0.05,差异具有统计学意义。见表3。其中,对照组医疗费用比干预组低,可能由于对照组依从性低导致阿片类药物费用及处理不良反应药物费用较干预组低。

表2 两组肿瘤类型(n,%)

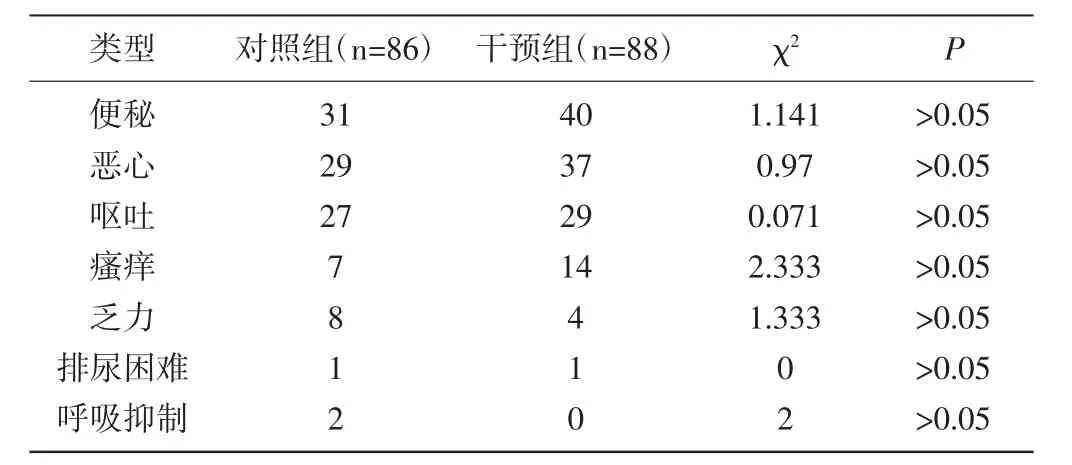

2.4 药物不良反应对比:两组在随访期间出现的不良反应结果显示P>0.05差异无统计学意义,在所有随访患者中,常见的不良反应均有发生,两组对比没有显著差异,特别在恶心、呕吐方面没有明显差异,与既往报道的文献相同[10-12]。见表4。

表4 药物不良反应对比(n)

2.5 依从性对比:在随访过程中对两组用药依从性进行对比,能在整个随访过程中按医嘱按时按量服用为依从性“高”,否则为“低”,出现用药依从性由高转低表示为“高-低”,出现用药依从性由低转高表示为“低-高”,并对依从性低和高-低的原因进行分析,结果见表5、表6,用药依从性P<0.05,差异有统计学意义,表明干预组用药依从性较对照组高。

表5 用药依从性对比[n(%)]

表6 用药依从性影响因素分析[n(%)]

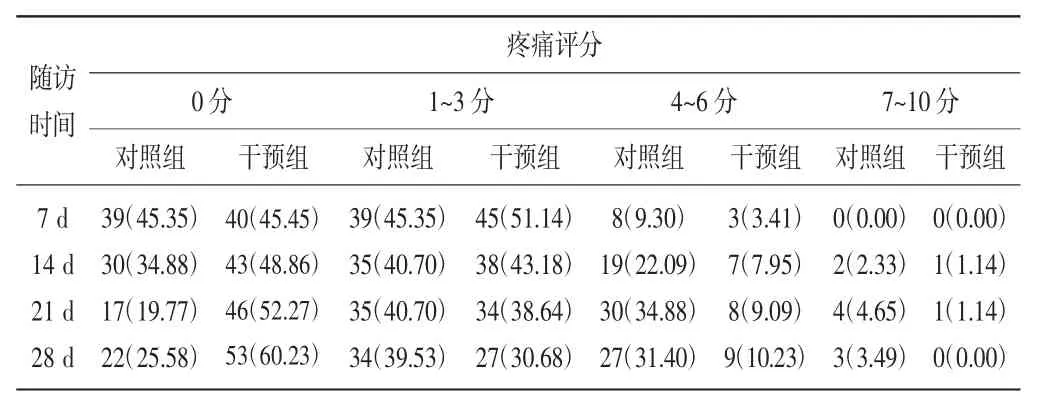

2.6 疼痛评分:对两组在随访 7 d(d1~d7)、14 d(d8~d14)、21 d(d15~d21)、28 d(d22~d28)过程中进行疼痛评分,应用数字分级法(NRS)评价疼痛程度,分为 0分(无痛)、1~3分(轻度疼痛)、4~6分(中度疼痛)、7~10分(重度疼痛),记录并作对比。结果显示,与对照组相比,干预组在14 d、21 d、28 d对中、重度疼痛的控制比对照组好,表明药学干预能降低疼痛评分,见表7。

表7 疼痛评分比较[n(%)]

3 讨论

3.1 影响癌痛治疗效果的多因素分析及用药教育干预的必要性:有研究报道,在癌症疼痛患者中,约有一半不与人谈及疼痛,也很少提及使用止痛药物[4]。患者对癌痛知识缺乏,对阿片类镇痛药没有足够的认识,对麻醉药品有恐惧心理,从而导致对治疗的依从性下降,影响癌痛控制[5]。如:擅自更改服药间隔与剂量,导致癌痛情况得不到缓解甚至加重;将缓释剂型一天剂量一次顿服;对疼痛不重视,能忍则忍,“痛得不行才服药,不痛或者能忍就不服药”;对疼痛部位和疼痛性质以及强度表达不准确;对疼痛本身存在心理恐惧,觉得癌痛就是疾病的恶化,是临终状态的表现,从而对治疗癌痛出现抵触情绪,或由于不了解镇痛药物的不良反应,一旦出现耐受不了恶心、呕吐等反应,就自动放弃服用药物。另外,对于阿片类镇痛药,常担心成瘾,将阿片类药物当成毒品,认为用药即为吸毒,不敢用;亦有担心出现耐药性,最后无药物能够镇痛,不敢足量用药;亦有患者及其家属认为癌症为不治之症,放弃治疗,患者拒服药物或家属消极对待,拒绝到医院开镇痛药。

因此,通过癌痛患者家属、医师、药师等多方面配合,了解关注点和对治疗产生的疑惑,及时开展癌痛宣教和心理疏导,提高他们对癌痛的认知,纠正错误观念,让他们相信合理规范的镇痛治疗,是可以有效缓解疼痛的[8]。这对提高用药依从性,减少疼痛及其引起的焦虑等症状[6,7],改善生活质量,具有重要意义。肿瘤和疼痛专业临床药师可以与主管医师配合,一起制定个体化治疗方案,发挥在癌痛治疗药物管理方面的专长,对癌痛患者进行长程管理。

3.2 用药教育对药物不良反应及用药依从性干预的影响结果分析:本研究发现药物的不良反应并没有因为用药教育而有显著差异,特别在恶心、呕吐方面没有明显差异,与既往报道的文献相同[10-12],说明药品不良反应的发生与药品相关,用药教育干预影响不大。研究结果表明干预组用药依从性较对照组高。因此,通过用药教育,可使患者认识药品不良反应,有效预防常见不良反应,从而提高用药依从性。

在用药宣教的过程中,笔者发现,癌痛患者容易将阿片类镇痛药物可能出现的药品不良反应,与癌症患者疾病晚期可能出现的并发症混淆,将疾病并发症归咎于阿片类药物不良反应从而拒绝服用。阿片类镇痛药不良反应中,便秘最常见,发生率90%~100%,症状通常会持续发生于阿片类药物止痛治疗全过程,大多数患者需使用缓泻药预防。恶心、呕吐发生率分别为10%~40%、30%~40%,大多出现在初服阿片类药物,症状多在4~7 d内可缓解[9]。临床药师进行用药教育时,可告知服药期间可能出现的副作用,减少药物副作用带来的焦虑感,同时叮嘱他们规律按时服药,提高用药依从性。针对大便干结,可告知多食用含纤维食物,多饮水,适当运动等。恶心、呕吐虽发生在用药最初且时间不长,但该副作用会使患者不能正常饮食加重营养不足,导致乏力,影响生活质量,这也是患者初期停服阿片类镇痛药的原因之一。针对恶心、呕吐,告知患者基本一周内会缓解,消除抵触心态,如果没有缓解或症状加重,药师及时与医生沟通,调整用药方案,如改用透皮贴剂。因此,笔者通过宣教,让患者正确认识、预防和处理药物不良反应,帮助正确使用阿片类镇痛药,对提高镇痛效果、用药依从性和改善生活质量具有积极意义。

3.3 用药教育干预对疼痛评分的结果分析:本研究显示,干预组与对照组相比,开始随访的第7天,两者疼痛评分差异不大,可能两组都有出院带药,说明经过住院治疗疼痛滴定,依从性较好,在有医嘱的情况下大部分患者能把药服完,出院7 d内疼痛评分集中在无痛或轻度疼痛,疼痛控制较好。但随着随访时间的推移,干预组疼痛强度明显下降,而对照组明显上升,结果与一些研究报告和Meta分析结果一致[13-15],Bennt等报道,慢性疼痛患者接受临床药师用药教育干预后,可使平均疼痛强度降低0.5分[16-18]。我们发现,干预组在随访过程中,90%患者能维持在无痛和轻度疼痛状态,干预效果明显。另外随访还发现:即使经过药学干预,疼痛评分在1~3分的(轻度疼痛)仍然占30%,这从另一个侧面反映,疼痛控制不佳是一个普遍问题,不管是否有干预,都很难达到无痛睡眠、无痛生活、无痛休息。为达到3个3标准,还要寻找不足,继续改进。

3.4 临床药师参与出院患者癌痛服务切入点思考:临床药师参与癌痛规范化治疗团队,通过进行规范化用药教育与用药方案制定,能增加癌痛治疗知识,还应对患者家属进行宣教,使他们对癌痛知识有一定的了解,这有利于家属充分理解患者,给予患者最大的精神和情感照护,也有利于家属帮助患者正确使用药物,在医护药、家属的共同努力下,提高用药依从性,从而减轻疼痛,提高生活质量。

我国自1990年开始推行WHO癌痛三阶梯治疗,仍有相当多的癌症患者没能得到有效控制[19]。临床药师应全程化参与癌痛管理工作,有利于发挥在药理学、药物治疗学方面的优势,为患者提供药学支持,促进镇痛药合理使用,保障用药安全,提高癌痛管理水平。