池莉新作《大树小虫》的叙事分析

崔 欣

(喀什大学 人文学院,新疆 喀什 844000)

池莉作为新写实小说的代表作家,以往作品明显地体现了新写实小说的特征:对琐碎的日常生活的描写,采用短暂的情节时间线,零聚焦的叙事视角,解构崇高和典型,不喜欢升华生活的意义等。但她的新作《大树小虫》却突破了以往的叙事特点,不再是仅仅表现琐碎的日常生活,而是运用历史性的叙事、交错的故事时间与叙事时间和多声部的叙述视角来探索新的叙事模式。池莉新作不仅对个人写作史有重大意义,同样也是对传统长篇小说叙事的颠覆,分析其新作的叙事技巧有利于把握其叙事的转变以及对传统叙事的反叛。

一、庞大的叙事内容

叙事,即叙述+故事,其中既包括叙述的技巧,同时也包括故事。一部成功的小说在于作者能把作为能指的叙述与作为所指的故事成功结合。故笔者从两方面进行阐述,即通过主题、人物来把握作品内容。

(一)主题

母题是主题的基础,所以要研究主题必须从母题开始,而生与死、爱与恨、美与丑这三项二元对立的母题其对应的题材就是战争、爱情与世俗生活。池莉的作品题材多是掺杂了爱情的世俗生活,但她笔下的爱情往往是被否定的,因为在她看来婚姻才是现实及秩序的代名词。

池莉关于当代青年生育困境的小说《太阳出世》,写的是新婚夫妻赵胜天、李小兰结婚没多久就怀孕了,两人认为没充分的心理准备和资金抚养孩子,决定去人流,到两人为孩子提前准备各种婴儿用品,并且双方在这一过程成长、成熟,结交了更多养育新生儿的家庭。这部小说细致地书写了新婚夫妇的生活,没有宏大的背景、深刻的哲理,琐屑而又平凡,但却不容忽视。小说的部分内容揭示了生活的规则,“你生活在人群中,你不可能万事不求人。这就是生活的辩证法。不管你是谁,无情的辩证法迟早要你认识它。”[1]池莉最初的创作动机就是为了表达自己,她从日常生活和文学名著认识到生活的美好,并把这个内核在最初的小说创作中体现出来,后来逐渐认识到并不是所有创作中的都必须有一个需要升华的主题、高大的人物,她开始撕裂自己,力求突破,开始关注印家厚式的工人,庄建非式的医生,吉玲那样出生在花楼街的小市民,书写种种日常生活事件,诸如爱情、结婚、生子、死亡这些每个人生活中必不可少的事情。同样,在《大树小虫》中,她对怀孕这件事“大动干戈”地描写,并且把这一事件与历史、人性等相联系,写出了不同时代中对怀孕的不同认知,让人读来匪夷所思。

在《大树小虫》中,池莉将小说分为两大部分,第一部分以不同小节分开讲述小说中的人物,第二部分以男女主在2015 年的怀孕计划为中心展开。第一章占了这部长篇小说的大部分篇幅,分为八小节——介绍了8 个小故事、10 个人物。这8 个故事叙述了不同人物的人生经历,男女主角的故事是通过各自的故事和其他6 个配角故事完善的。全文讲述了俞家和钟家三代人的生活,以俞思语和钟鑫涛恋爱、结婚为主要内容,表现的主题仍是关于世俗生活、爱情婚姻。文本描述了俞思语和钟鑫涛遇到对方之前各自的生活,例如俞思语如何改变穿衣风格、在大学与异性交往的细节、有明显时间标注的婚后事件等等,他们的生活如一张时间表一样详尽地展现在读者面前,这都是琐碎世俗生活的反映。小说看似只是简简单单地叙述钟家和俞家联姻的事,但当把各个配角的故事全部整合在一起,读者才恍悟这反映的是两个家族三代人跨越百年的具有历史感的故事。特别是“彭厨子之死”贯穿了整部小说,对老一代人矛盾的描写也是由彭厨子之死引出来的,其中包括在中国20 世纪50 年代的历史背景下,各种因素给人物生活与命运带来的改变。彭慧莲的选择不仅改变了自己的命运,还改变了孙女的人生。她因为在50 年代拒绝包办婚姻,选择了自由恋爱,但在之后的婚姻中她时常为自己当初没听从养父养母的安排而后悔,于是为孙女俞思语安排了一场看似自由其实是家长制下的包办婚姻。金钱成为她考虑俞思语婚姻的主要原因,她认为只有多多益善的金钱才能使人不被物役。作者只单纯叙述了彭慧莲所代表的当代社会部分人的价值观念,重物质、利益,没有对这些价值观表达个人的好恶观点。

池莉在与程永新的访谈录里谈到,“我从来都认为生活用不着作家去提升,我努力要做到的是沉潜”[2],所以她大部分的作品并没有花费大量笔墨去表达某种思想,更多的是展现日常生活,达到与读者的情感共鸣、认知共识。其实,对题材的筛选、表达本就具有作者个人的叙述特征和人生观念,这些特征隐藏在文本的形式和内容中,不易察觉却真实存在。池莉的新作突破了以往叙事模式,她不再仅仅像写《生活秀》那样,只是展现生活本身,而是像小说提名《大树小虫》一样有一个内在的主题,即城市和人在自然面前是特别渺小的,虽然人类看似是在建造一座座城市,他们忙着繁衍和生活,但其实逃不过自然的种种规律,也会在隐秘处受到自然的影响。就像文中描写的春天,不仅给植物带来了改变,同时也给作为生物的人带来了变化——“浑然不觉是浑然不觉,内在苏醒的万钧之力,还是会突破重重隔膜,来到人间,大树小虫齐齐被震撼”[3]379。

(二)人物

“人不仅是客观环境的产物,同样也是社会历史的创造者,一部人类发展史说到底乃是人类自身的内在需求与外在条件共同作用的结果。因此,对生活的认识更为重要的,是对人类本质的认识,小说对人自身的心里隐秘与历史命运的揭示因此而具有独立的美学意义。”[4]福斯特在《小说面面观》中,将小说中的人物分为扁平人物和圆形人物,从字面意义上看,扁平人物在叙事文本中是十分纯粹的,意味着小说人物性格单一,他们容易被读者识别,也容易被牢记。圆形人物,即作者笔下的人物在情节故事上往往能出其不意,让读者很难猜测人物的行动意图以及行动计划,圆形人物不再是仅仅表现人身上的几个侧面,而是让读者体会到人本身的复杂性、矛盾性等。

因池莉笔下多为生活中的普通人物,读者可以从这些人物当中看到自己的影子,所以在前期的作品中不论是印家厚还是吉玲,他们都可以归于扁平人物。在《烦恼人生》中,虽然仅仅写了印家厚的一天,但我们可以知道印家厚的人物性格,在家里他对妻子敢怒不敢言,在工厂被欺压却没勇气反抗。他想寻求一些新的刺激或血液,可还是本着老实人的本分,自我劝慰自己生活是美好的。在家里,老婆数落印家厚工作多年,却没有分到住房。当老婆睡觉时,他只能修理灯的开关,心里的不平衡使他对老婆有残暴的念头,但一瞬间就压下去了,他认识到老婆也为家里作出了贡献,人不可能十全十美,只有她等他回家;他对徒弟雅丽有好感,所以乐意加班,当雅丽向他表明内心的好感时,一方面他觉得生活艰难,和雅丽发展感情只会为生活增添更多的烦恼,另一方面迫于社会道德准则只能作罢;奖金被降成五元,但在国外参观团来参观时仍然表现得兢兢业业。在《不谈爱情》里,吉玲和庄建非的结合本就是两个人择优选择而认定的彼此,且作品里的人物形象在全篇讲述中并未发生变化。吉玲,是一个想改变社会地位的小市民,庄建非吸引她的是工作与家庭背景,所以尽管庄建非父母不接受她,她也愿意嫁给对方。吉玲的父母是花楼街的住户,虽然为了女儿的婚姻在庄建非面前表现得很慈善,但当女儿吵架回娘家后,庄再次登门才发现自己的岳母是“丑陋不堪”的;庄建非家人鄙视出身市民家庭的吉玲,从未拜访位于花楼街的吉玲家,但在得知吉玲关乎庄建非出国深造的机会时,才主动去看望吉玲父母,想劝吉玲回家从而营造家庭氛围和谐的假象,为儿子争取出国名额。文本表现出底层市民生活的艰难,对印家厚式的工人而言,满足衣食住行的需求已是他们面临的最大问题;吉玲式的小市民重金钱,关注出身,以婚姻为改变命运的契机。而庄建非家人式的知识分子清高孤傲、冷漠,重视现实利益。他们的社会身份决定了他们的共性特征,他们不会让人出乎意料。随着故事情节的发展,这种带有某一类显而易见的特征的人物形象愈加清晰。

在之前的作品中池莉未遵循现实主义创作原则——创造典型环境下的典型人物,只是描写原生态生活,只写真正的普通人,人物不再有鲜明的个性,而是具有非典型化的倾向。她开始探究一些情节背后的隐情,也开始塑造不同人物的不同形象,使人物形象更加饱满,具有多维性。她对人物的描写、小说情节的完善是通过复式套绳结构完成的,并且通过不对称的结构在不同的章节讲述了不同人物的主要故事,例如在第一章第一节主要讲了俞思语从出生到结婚的事,在这一章节中,俞思语是主角,她丈夫的妹妹钟欣婷给读者的唯一印象是不礼貌,对哥哥和嫂子未怀孕幸灾乐祸。这时候钟欣婷更像是个扁平人物,作者片面化地表现了她不尊重他人、对父母没有敬畏心的特征。但是如果读第三节就会发现,她的所作所为都是事出有因的。钟欣婷作为20 世纪90 年代的二胎,从小寄宿在农村,被家人忽视,所以习惯在学校中通过作出一些违纪行为来寻求关注。在各个学校中几度转学,最终在水平最次的学校读书,成为钟欣婷人生的重要节点,改变了她之后的人生。在学校里,她的成绩鹤立鸡群,校方利用她的能力协助管理学校,高三时她成为了学生中的“领导者”,制定了通读鲁迅作品的规则,并因为对鲁迅作品的了解而被称为“女鲁迅”。在这之后,她做的三个选择表现了她的真正追求和诉求,也成为她人生的转折点。转折点一,在于以她的表现,竟然考上了大学。转折点二是大学认为学霸很low 的她,在寻求结婚对象时花费心思和清华大学博士结婚了。转折点三是结婚生下一子之后,因为性生活的不和谐钟欣婷选择了离婚。钟欣婷人生道路上的三个转折点,表明她作为“被抛弃的人”并不是真正地想被放弃,她喜欢鲁迅,愿意在文学中找寄托,看似具有反叛精神却逃离不了世俗的羁绊,选择了社会上大多数人的生活。从女性主义写作角度出发,钟欣婷未真正向他人倾诉两人离婚的原因在于“我们渴望拥有自己的身体和身体权力,可是我们的身体在现代的物质文明下并没有真正的自主权”[5]。

可见,在《大树小虫》中,对人物的认识是随着文本的进度逐步完善的,圆形人物的复杂性更能增加小说文本的深度,也能让读者了解小说背后的深意。小说文本内容有限,表达的却是人生百态,钟、俞两家在社会发展中所做的各种计划都是为了向自己预先设定的目标前进,钟家对传宗接代的执念,俞家以婚姻为手段对物质的追求,在历史的长河中是不值一提的,因为“人间城郭不过是苍穹之下的微缩景观”[3]379。池莉秉承的始终是活着就好,人类作为“小虫”需要保持清醒,明白个体是无法与人生和命运相抗衡的,传达出能够在生活这棵大树上爬行已经是很幸福的事情的生活观念。

二、多变的叙事时间

叙事是分为两个时间序列的,一组是被讲述事情的时间(故事时间),另一组是叙事的时间(叙事时间),它的双重属性使小说的叙事变得一切皆有可能。故事时间即作者对文中故事情节安排,多具有多维性;叙事时间是通过具体的叙述话语实现的,多是线性的、单维的。

小说文本的叙述时序可分为两种,一种是客观性叙述时序,一种主观性叙述时序。池莉作品中的叙述时序一般为客观性叙述时序,主要遵循的是现实生活中事件的发展顺序,但与此同时,不仅仅按照客观时间发展进行描写,同时采用插叙、倒叙、补叙等对小说文本进行补充说明,或突出人物性格,或强调故事情节。叙事时间与故事时间之间的差别被热奈特称为“时距”,他指出,当叙事时间与故事时间完全相等时,那就是流水账似的叙述。池莉表现生活的小说往往是按照叙事时间与故事时间同一频率进行讲述,其典型的生活流小说《烦恼人生》叙述了印家厚从凌晨3 点多到23 点一天内发生的事。但《大树小虫》中的故事时间跨度明显比以往大,叙事节奏时快时慢,叙事特点突出。

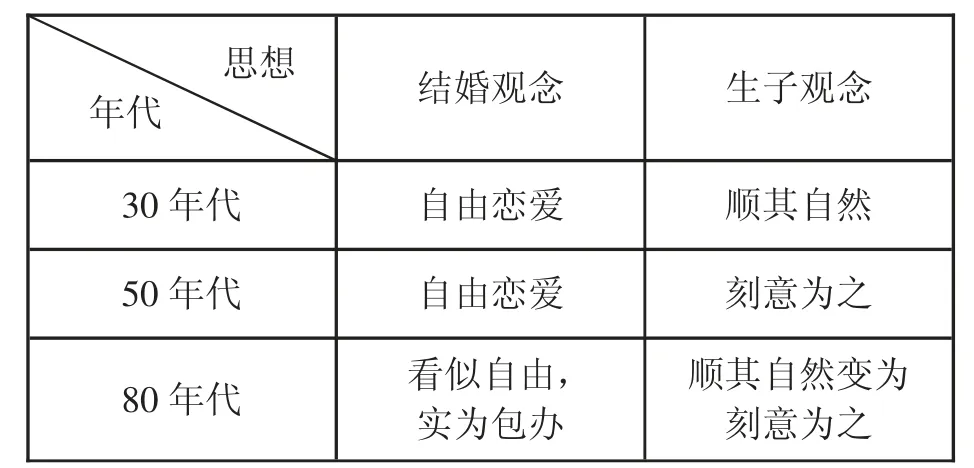

在《大树小虫》中,作者用了40 万字讲述了三代人的历史,其中有详有略,详略得当。更多表现的是21 世纪的80 后这一代人的生活,但在其间也会表现30 年代和50 年代的人的思想与生活。根据荷兰理论学家米克·巴尔的叙事理论来分析,可得知这部小说的整体结构是从中间事件开始的,作者先讲述了钟鑫涛和俞思语恋爱结婚的事,使读者了解故事的中间节点,然后再回溯过去,讲述配角人生故事,最后回到男女主婚后备孕二胎的事,用叙事时间与故事时间的错时来实现小说的特殊文学效果。在对主人公俞思语和钟鑫涛进行描写时多采用的是顺序手法,没有更多的故事时间变化,叙述时间与故事时间基本等同,历史感不强。更具年代感的是30 年代的俞爷爷和俞奶奶,作者在对这部分文本进行叙述时采用了复杂的故事时间,用45 页的文本讲述了跨越66 年的故事,叙事节奏明显加快,将三代人的命运都包含于其中。池莉通过社会环境的变化表现了时代的变化,展现不同年代的婚孕观念,表明生活中的客观事物具有辨证发展的特点,但人的思想有时候却停滞不前。如表1 所示。

表1 不同年代人物的婚孕观念

由表1 可知,在整部小说中,根据故事时间可以得知小说结构的主线是俞思语和钟鑫涛在父母和爷爷奶奶的关照下,找工作、结婚生子,被现实打败仍需回到家里寻求安慰,自以为能主宰命运,实则在社会的大潮中无法立足,只能听凭长辈安排。各个副线充实了主线的发展,使故事情节更加生动完善。这是第一章的主要叙述内容,每个人物的章节都是以2015 年结束的。在小说的第二章,作者围绕2015 年实施造人计划始末开始展开,一月为一节,由2015 年1 月没怀上的故事情节开始到2015 年12 月真相大白为末。

《大树小虫》在结构上虽然采用了线状结构,但却是复线式的,情节结构不像之前那么简单,突破了以往的生活化叙事的单线式结构,通过各条副线的展开,呈现给读者一个完整的文本,有利于在浓缩过程中清楚地交代事物的前因后果,而作家的主体意识和审美情思也在其中逐渐显现。

三、转换的叙事视角

叙事视角即叙事人是通过哪种角度、以什么方式进行叙事所呈现出来的文本与视觉之间的关系。不同的理论家对叙事视角有不同的见解,华莱士·马丁更愿意称之为叙事视点,他首先从第一人称和第三人称进行区分,其次又根据聚焦的不同划分,把视点分为了五类;茨维塔·托多罗夫对视角的划分主要通过叙述者和人物的关系实现的,分别是“叙述者> 人物”“叙述者<人物”“叙述者=人物”;拉伯克把叙事视角分为“全知叙事”“视点叙事”“戏剧式”;热奈特的《叙事话语 新叙事话语》把视角分为零聚焦叙事、外聚焦叙事、内聚焦叙事。本文主要是运用热奈特的理论对《大树小虫》的叙事视角进行分析,热奈特曾说过“聚焦方法不一定在整部叙事作品中保持不变”[6],故可以对作品中多种叙事视角进行分析。

零聚焦叙事,即叙述者是可以观察一切的,他知道事件的因果、人物的心理等等,知晓作品中每个人的命运,偶尔叙述者还会对人物、事件进行评价。因本文的特殊结构,虽然作者整体采用的是零聚焦叙事,但是在第一章的每小节中采用的却是有限的零聚焦。如在第一章第一节中,主人公是俞思语,虽然部分叙事时间小于故事时间,但并不影响叙事视角的转变。文本中零聚焦叙事主要体现在俞思语与钟鑫涛结婚这件事情上,俞思语认为自己运气很好,可以碰到一见钟情、门当户对的钟鑫涛,可只有他们的家长才知道他们的缔结是因为钟俞两家进行广泛考察之后最后才决定让两个孩子在一起的。叙述者在文本中形容俞思语是“一无所知”,这体现了叙述者的无所不知,当叙述者把故事原委讲出来的时候就消除了读者与叙述者之间的不平等。

内聚焦叙事,叙述者的视野是受到限制的,他只说某个人物知道的情况,只叙述这个人物的所见所闻和内心活动。对于其他人物,叙述者只能像这个人物一样进行猜测,而不能准确把握。内聚焦叙述者可以由一个人物充当,也可以由多个人物依次充当,例如《喧哗与骚动》采用康普生三兄弟的视角展现康普生家族的兴衰过程。内聚焦叙事可以分为第一人称内聚焦和第三人称内聚焦。内聚焦体现在文本中多为意识流或者心理活动描写。如文中描写俞思语生下孩子之后,在家里觉得闲、闷、无聊的时候,内心的一些想法,“俞思语拥有真正罕见的美发,却明珠暗投,闲置在家,毫无光彩。早知如此,还不如当初出国留学”“唉,什么人都过得比俞思语精彩”[3]34,这都是从内聚焦出发,写出了俞思语认为自己婚姻生活无聊,想要外出奋斗的急迫心情,自认为无所不能,在工作之后才认识到事业难做、人心险恶、世事艰险,最终决定回归家庭,力求为钟家生个男孩继承家业。

外聚焦叙事,只叙述叙事者看到的和听到的,叙述者不会对所发生的事妄加评价,保持情感的零度,着重显示人物的语言对话和行为动作,显示出客观性和现实性。如俞思语从公司回来后,开始发烧住院,俞奶奶去看她的时候两人进行了对话:

俞奶奶噢噢几声拖长长,拍拍自己的胸口。奶奶放心了。她的小思思病好了。俞奶奶凑近她的小思思,悄悄告诉她一个机密:你出院了鑫涛要带你去马尔代夫旅游,休养,呼吸新鲜空气!你要假装不知道啊,你老公要给你一个大惊喜。

俞思语已经惊喜了:还是自己老公好啊![3]50

这段对话牵扯到动作、语言描写,对俞奶奶的描写可以看出来她是中国传统式的老人,很爱孙女思思,并且对自己选择的孙女婿鑫涛很满意。这时的俞思语对自己出门工作有了一定的反悔,特别是经历了梁总试图强暴她之后,她认识到了家人的好,也知道自己的丈夫钟鑫涛的好。

池莉在《大树小虫》中结合了三种聚焦类型:零聚焦、内聚焦和外聚焦,零聚焦全方位讲述了三代人66年发生的故事,通过各个人物的故事主要表明了命运造化弄人,生活的规律不可寻;内聚焦从人物视角观察事件细节,每个人的性格特征都是通过个人事件表现出来的,有利于把握人物内心,不直接点破表象背后的深意,增加读者探寻文本内容的兴趣,补充了零聚焦缺乏细节描述的弊端;外聚焦则显示了叙述的客观性,造成了文本的真实感。三种聚焦类型的综合运用,避免了单一视角的不足,从宏观和微观上展现三代人近百年的命运,表明出世事难料、活着就好的生存哲学。

四、结语

《大树小虫》是池莉本着“写人,写民,写他们不可言说的内心深处”[7]这一宗旨而完成的。她通过对两个家庭三代人的描写达到了对生活的把握,这和她早期作品《冷也好热也好活着就好》的主旨一样,关注生活真实,蕴含生存哲学。多种叙事时间以及不同叙事视角的叙述,使得文本不像以往的平铺直叙,而是在叙事技巧上完成了一种新的冒险,使读者有了新的阅读体验,揭示了现实背后虚幻的一面,表现了人是生活的一部分,生活是人的状态呈现。