会善寺大雄宝殿斗拱力学性能试验

刘应扬,韩志旭,童丽萍,王文华

(1.郑州大学 土木工程学院,河南 郑州 450001;2.郑州市文物局 世界文化遗产保护管理办公室,河南 郑州 450000)

会善寺位于河南省登封市,是全国重点文物保护单位,2010年作为“天地之中”历史建筑群之一被列入《世界遗产名录》[1]。大雄宝殿是会善寺的主体建筑,初建于元代,为传统抬梁式木结构建筑,其建筑形制、技术对我国建筑史研究有着重要的意义。

斗拱是我国古建筑特有的一种构件,位于立柱和横梁交接处,从柱顶一层层探出成弓形的承重构件叫拱,拱与拱之间垫的方形木块叫斗;拱架在斗上向外挑出,拱端之上再安斗,这样逐层纵横交错叠加,形成上大下小的托架[2]。斗拱可以增加屋檐的出挑尺寸使木构架免受雨水侵蚀,同时也兼具美观和抗震功能[3]。作为古木建筑结构的重要组成部分,斗拱的力学性能直接影响着整体结构的竖向承载和抗震性能,国内外学者开展了相关的理论和试验研究工作。谢启芳等[4]以独乐寺观音阁平座层叉柱造式斗拱为研究对象,采取水平低周反复加载方法,对比研究了完好和损伤斗拱节点的抗震性能,结果表明,损伤的斗拱虽然承载力和刚度有一定的降低,但是耗能能力有所提高。阙泽利等[5]以甪直保圣寺天王殿斗拱为研究对象,通过振动台试验得到了斗拱各部件在地震作用下的位移响应,探讨了斗拱加速度和动力放大系数的变化规律。周乾等[6-8]对故宫太和殿一层、二层斗拱进行了系统的研究,制作1∶2缩尺比例模型,分别进行了竖向荷载试验和水平低周反复试验,分析斗拱的传力机理和破坏模式,并提出简化的力学模型。袁建力等[9]以应县木塔斗拱为研究对象,通过试验并对斗拱构造进行简化,提出了基于摩擦剪切耗能的数值模型。Xie等[10]建立了榫卯节点基于摩擦的力学模型,对中国古代榫卯连接木框架的抗侧力性能进行了数值模拟,与试验结果具有较好的一致性。

会善寺大雄宝殿的斗拱具有较为明显的元代特色,现有的相关研究多是针对该寺庙建筑风格和文化传承等方面,并未涉及斗拱等关键结构构件的力学性能研究。本文基于上述相关研究成果,以会善寺大雄宝殿斗拱为研究对象,通过竖向单调荷载试验和水平低周反复荷载试验,研究斗拱的传力机理、破坏模式以及刚度、变形、耗能等力学性能参数,以丰富我国古建筑木结构斗拱力学性能的研究内容,同时为大殿的保护工作提供理论支持。

1 试验概况

1.1 试件设计

会善寺大雄宝殿檐下包括柱间斗拱(平身科)、柱头斗拱(柱头科)和转角斗拱(角科)3种斗拱。柱间斗拱位于两柱之间,共16个;柱头斗拱位于柱顶(除角柱外),共12个;转角斗拱位于角柱柱顶,共4个。大殿的柱间斗拱和柱头斗拱的做法一致,因此本文以该类斗拱为对象进行试验研究。

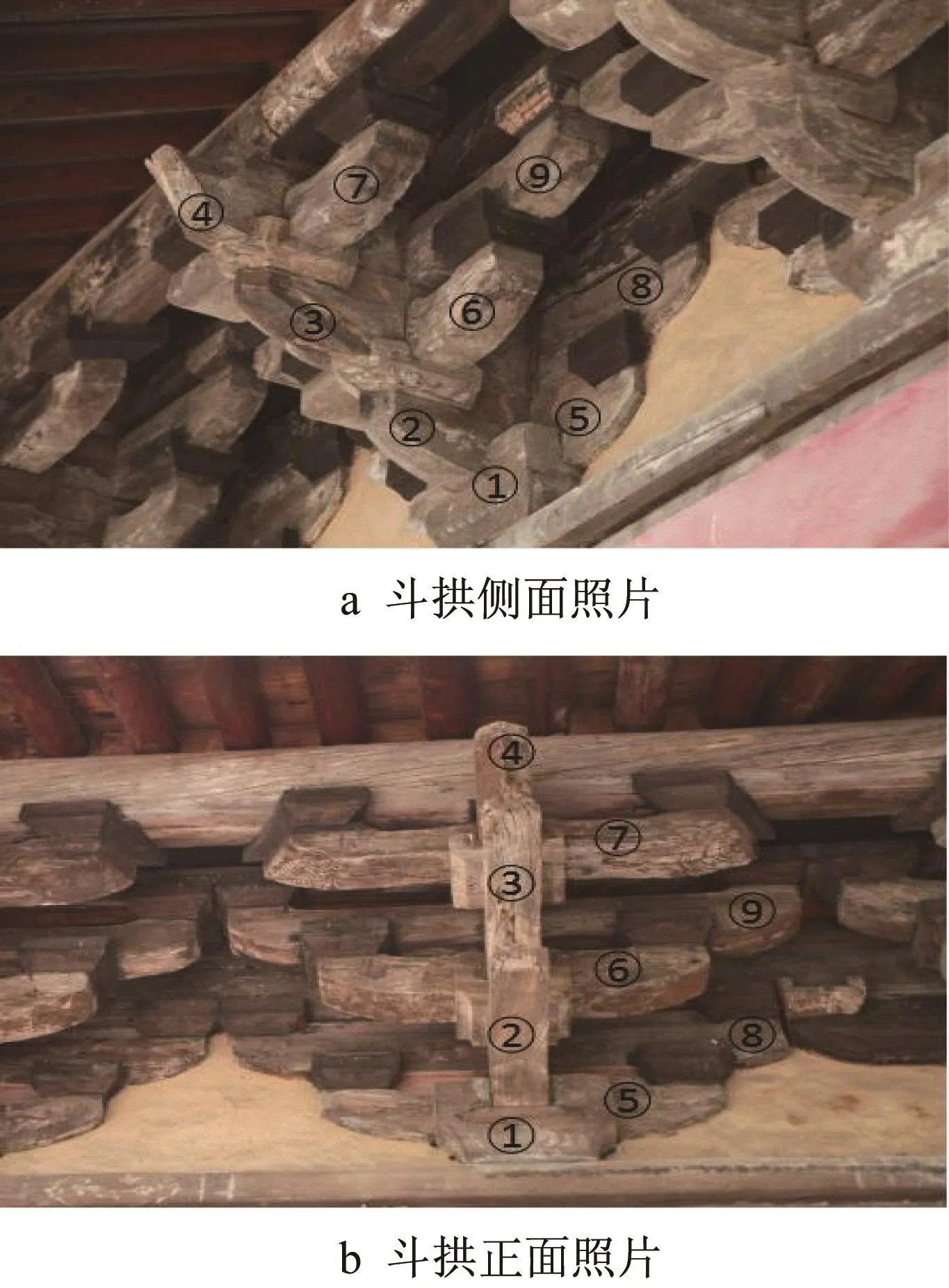

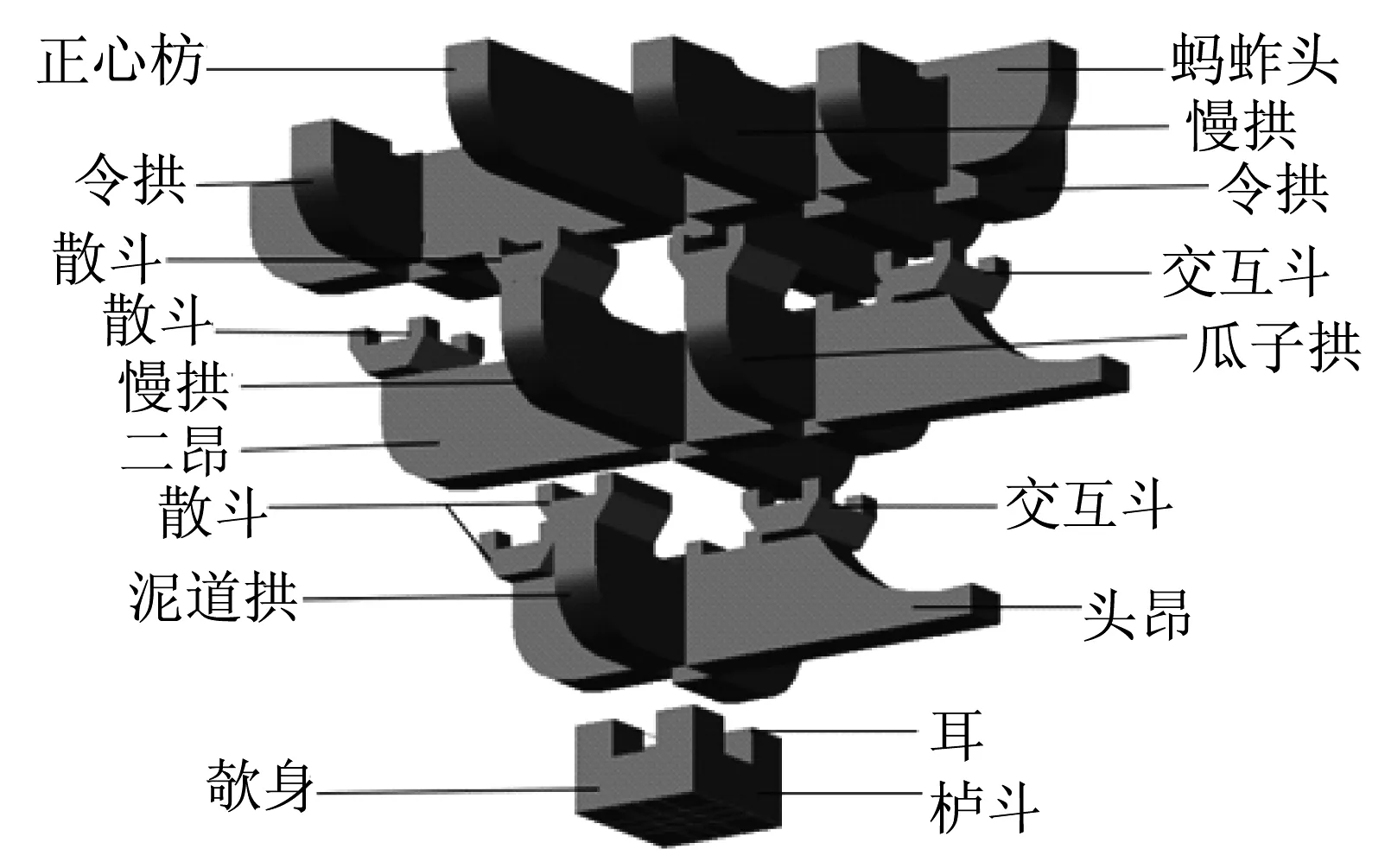

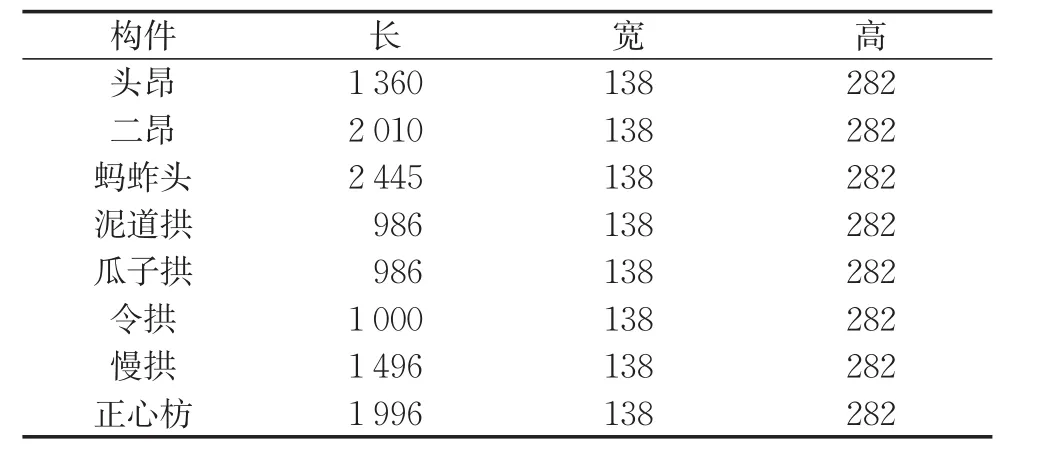

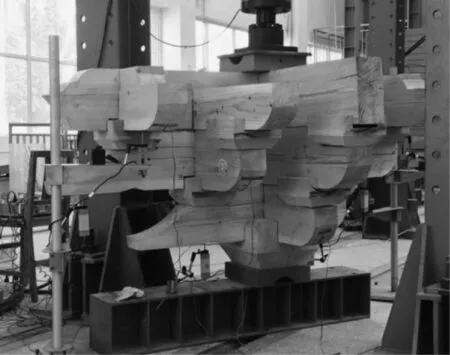

会善寺斗拱实例如图1所示。该斗拱的详细构造如图2所示。主要构件尺寸如表1所示。

试验以会善寺大雄宝殿斗拱为原型,采用1∶1足尺模型,试件整体尺寸为991 mm(高)×2 445 mm(长)×1 996 mm(宽),共设计6个斗拱试件。其中,2个为竖向加载使用,其余4个为水平加载使用。水平加载考虑2个方向,与试件的拱、枋平行的方向,本文称为纵向;与试件的拱、枋垂直的方向,本文称为横向。各试件制作均采用国产硬木松,密度为454 kg·m-3,顺纹抗拉强度为56.3 MPa,顺纹抗压强度为27.5 MPa,顺纹弹性模量为9 215 MPa,横纹抗压强度为10.2 MPa(上述强度值来源于小清材试验结果)。各构件在工厂预制,在实验室现场拼装,在试验期间,试件的含水率在12%~14%之间。

图1 会善寺大雄宝殿斗拱实例Fig.1 Dougong in Mahavira Hall of Huishan Temple

图2 会善寺大雄宝殿斗拱构造示意图Fig.2 Detail sketch of Dougong

表1 构件尺寸表Tab.1 Configuration of components mm

1.2 试验装置和加载制度

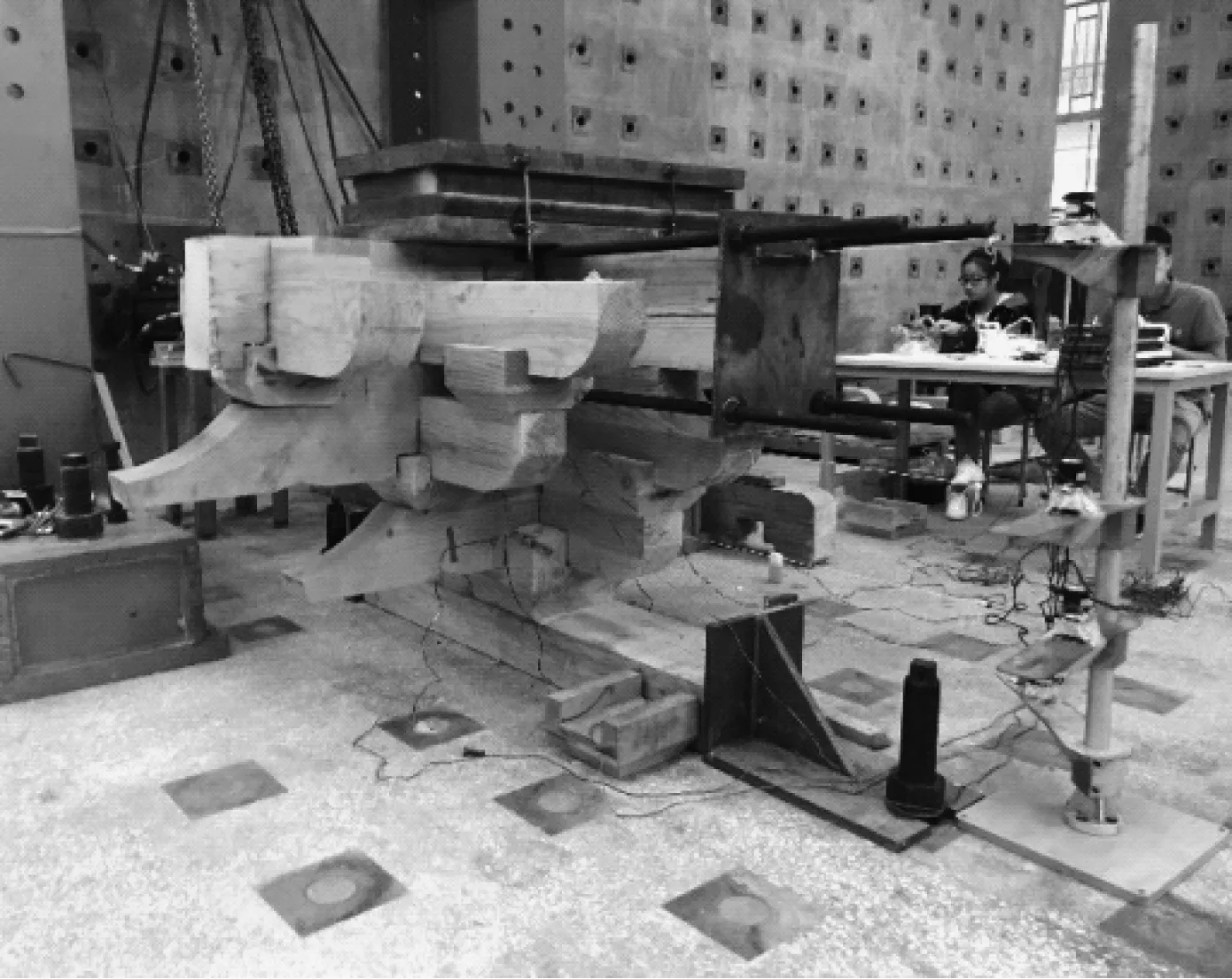

试验在河南工业大学结构实验室进行,竖向加载采用液压伺服千斤顶进行;水平加载采用MTS加载系统进行,作动器设计推力为±250 kN,位移量程为±375 mm。

竖向加载时,将斗拱搁置在钢结构地梁上,采用位移控制的方式施加荷载(图3)。试验时先进行预加载,以减小系统误差;试验采用连续均匀加载方式,位移增量速度为2 mm·min-1,直至斗拱出现明显破坏停止加载,并将力卸载至0,试验结束。试件的荷载-位移曲线由压力传感器(与千斤顶连接)和顶针位移计(设置在蚂蚱头处)测得。

图3 竖向加载装置Fig.3 Setup of vertical loading

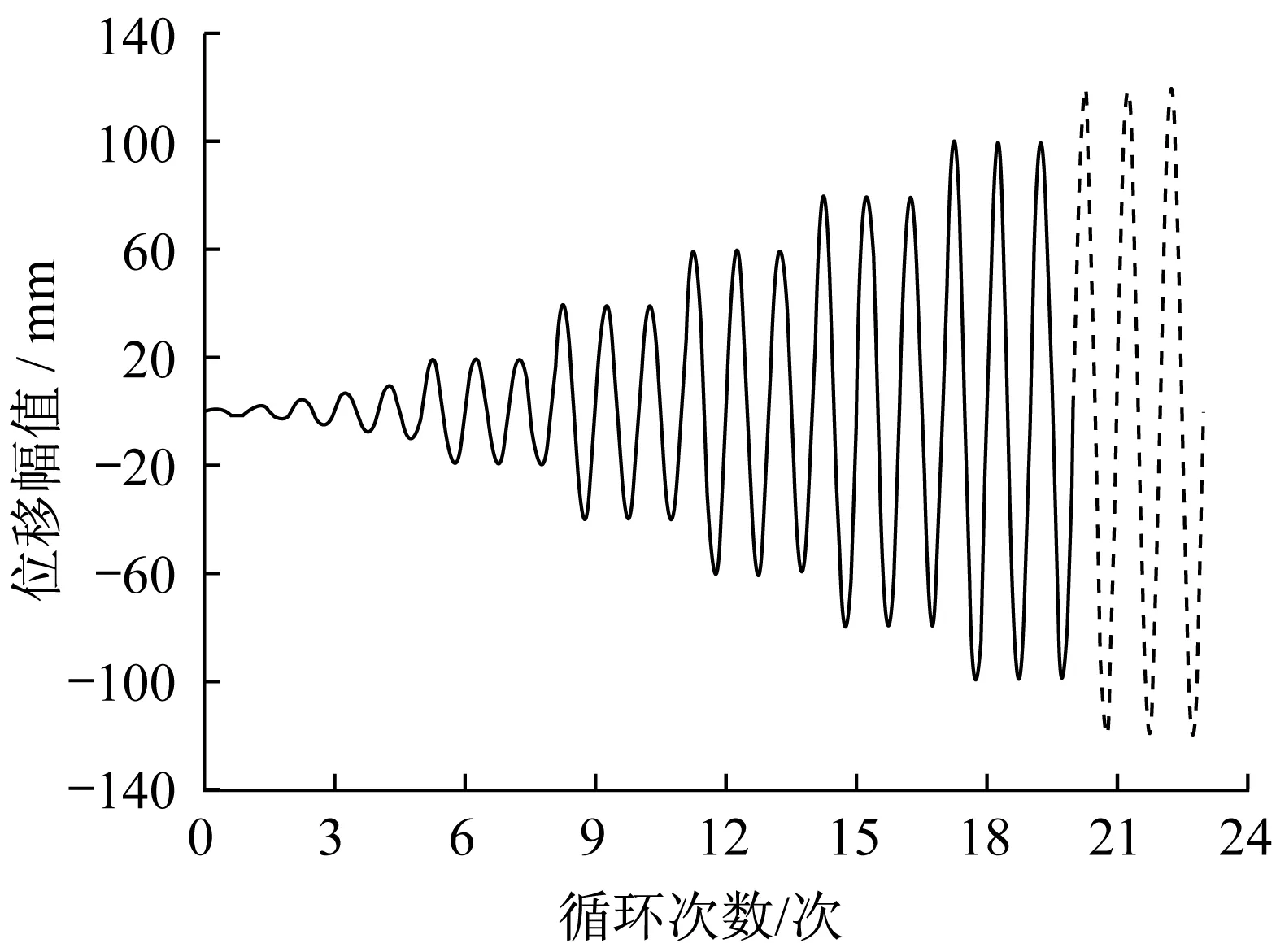

水平加载考虑纵、横两个方向,加载时设置钢拉杆系统以实现反复荷载的施加(图4)。作动器施加推力时,通过离作动器近的一侧钢板直接传力到试件;施加拉力时,先通过钢拉杆传力至另一侧钢板,再由钢板传力到试件,从而避免试件节点的局部拉坏。底部设置木梁,按会善寺大雄宝殿的实际构造,木梁中部伸出榫头穿过栌斗底部与斗拱相连接,木梁与实验室水泥台座固定牢固。低周反复试验采用位移加载,加载制度参考美国材料与试验协会ASTM E2126标准[11]中的方法B(ISO 16670标准),如图5所示,其中低周反复加载的位移幅值Δm取50 mm。试验在承载力下降至极限荷载的80%或斗拱出现明显破坏时终止。试件的荷载由MTS公司加载系统直接输出,位移通过与顶部钢板连接的位移计测得。

图4 水平加载装置Fig.4 Setup of horizontal loading

图5 低周反复试验加载制度Fig.5 Test protocol of cyclic test

2 试验现象及破坏模式

2.1 斗拱竖向加载试验

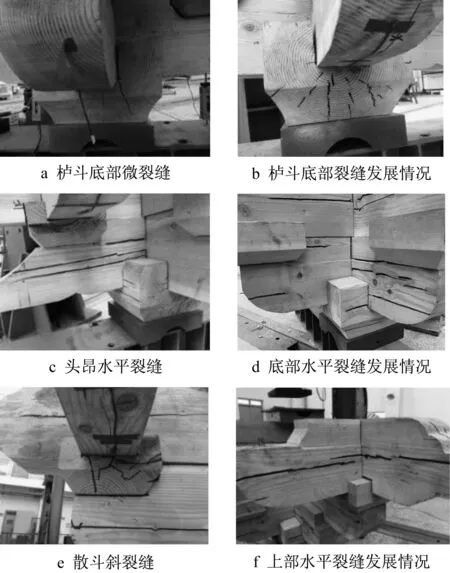

加载初期随着荷载的增大,斗拱各部件间逐渐顶紧挤压,有频繁吱吱声。加载至8 mm竖向位移时,泥道拱与底部栌斗交汇处沿着栌斗耳底部形成微裂缝(图6a),裂缝随着加载的进行继续发展(图6b)。加载位移增大至12 mm时,头昂上出现水平裂缝(图6c);在此过程中,上部慢拱与枋交汇处开始形成微裂缝,瓜子拱两端微微向上翘起,试件其余部分未表现出破坏现象。在加载至24 mm竖向位移的过程中,试件频繁发出木材劈裂的声响,栌斗欹平处、泥道拱与头昂的嵌合处出现水平裂缝,且缝隙逐渐增大(图6d)。上部二昂与令拱交汇处的散斗,有斜裂缝出现(图6e),令拱与蚂蚱头交汇处形成水平裂缝,并且逐渐向外延伸(图6f)。随着加载的进行,二昂尾部出现水平裂缝,泥道拱处裂缝增大,木材劈裂声低频高声地出现;加载至34 mm时,各层水平裂缝逐渐形成通缝。随后二昂与头昂均有明显的上翘,慢拱两侧所枕散斗均形成耳底外侧水平缝,慢拱与蚂蚱头交汇处也开始出现裂缝。试验在42 mm竖向位移时终止,此时斗拱中大部分裂缝均形成通缝,视为试件发生破坏。

斗拱在竖向荷载作用下,中间部分贯通传力,试件也因此表现出较高的承载能力;拱、枋等构件承受了弯矩,表现出两端的翘起;散斗、交互斗等构件承受了偏心压力而出现倾斜。

2.2 斗拱水平纵向加载试验

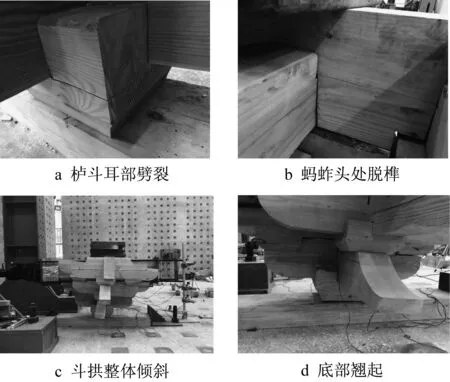

纵向加载即荷载与试件的拱、枋方向平行,研究斗拱在墙体平面内的抗侧力性能。在加载初期,试件各部分逐渐挤紧,发出轻微的咯吱声。随后枋与蚂蚱头之间有较小的滑移,瓜子拱与二昂在榫卯连接处有挤压声响。加载至5 mm水平位移时,斗拱中枋与散斗之间出现轻微的滑移,栌斗、泥道拱与头昂连接处出现沿栌斗耳部的细小斜裂缝。加载至10 mm的过程中,前期的裂缝持续发展,慢拱与二昂交汇处有裂缝出现,斗拱上部坐斗、瓜子拱等有轻微倾斜。加载至30 mm时,栌斗耳部劈裂(图7a),各水平构件的间隙增大,蚂蚱头处有脱榫现象(图7b)。加载至60 mm时,斗拱中有较大的劈裂声响,各水平构件间有明显的滑移,斗拱整体倾斜(图7c),底部有翘起现象(图7d)。在后续的加载过程中,各水平层之间往复摩擦滑移,榫卯连接处木材横纹承压破坏出现,部分构件出现严重的脱榫,但斗拱整体表现出良好的变形能力和延性。

图6 斗拱竖向加载破坏模式Fig.6 Failure mode of Dougong in vertical loading

图7 斗拱纵向加载破坏模式Fig.7 Failure mode of Dougong in longitudinal loading

斗拱在纵向水平荷载作用下,由正心枋带动蚂蚱头,继而传力至上层慢拱和令拱;上层构件通过散斗和交互斗传力至第二层的瓜子拱和二昂;第二层构件又通过散斗和交互斗传力至第三层的泥道拱和头昂;最后通过栌斗传力至梁架。

2.3 斗拱水平横向加载试验

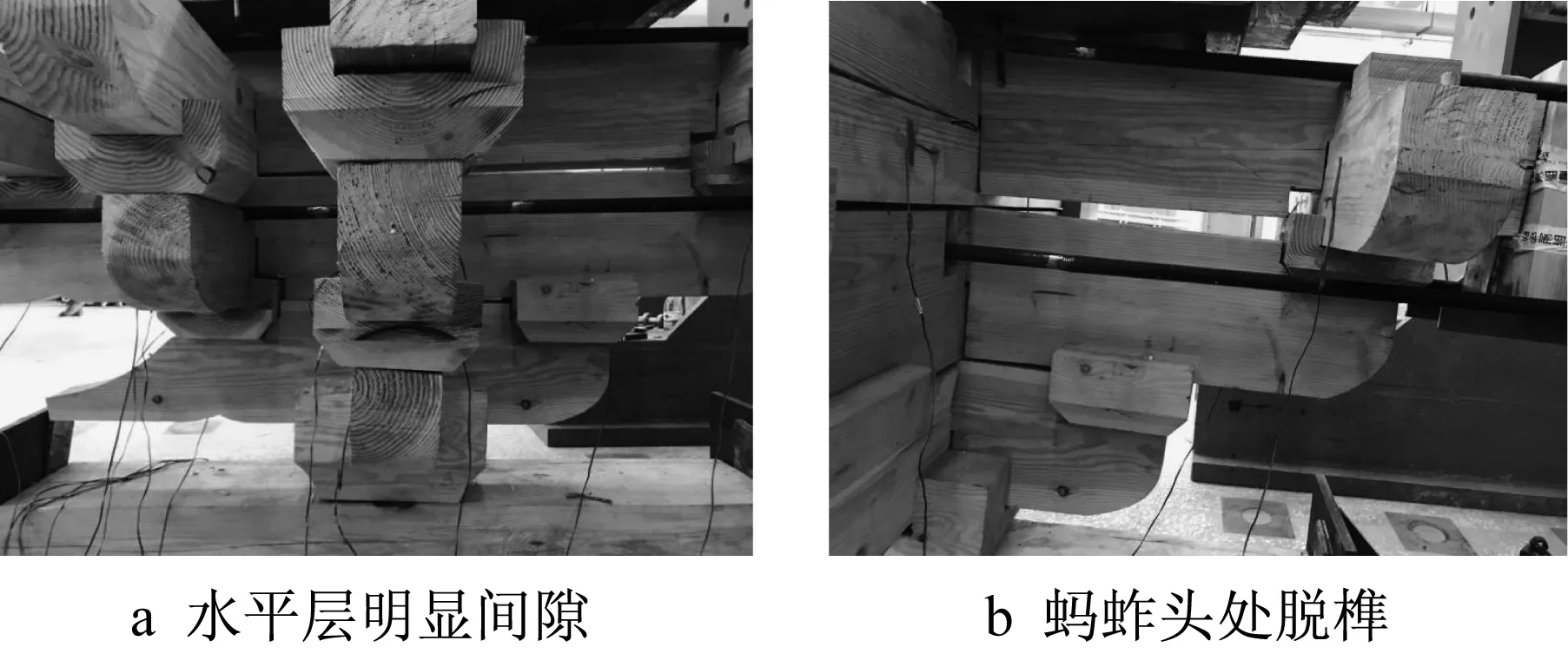

横向加载即荷载与试件的拱、枋方向垂直,研究斗拱在墙体平面外的抗侧力性能。在加载初期,试件各部分逐渐挤紧,发出轻微的咯吱声。加载至5 mm时,蚂蚱头与二昂之间有轻微的滑移,蚂蚱头与瓜子拱、头昂与泥道拱之间挤压紧密。加载至10 mm时,水平构件之间出现较为明显的滑移,栌斗底部出现微裂缝。加载至20 mm的过程中,散斗与拱之间有较大的摩擦声响,构件中偶有劈裂声响出现。加载至40 mm的过程中,斗拱出现明显的倾斜,各水平层之间出现明显的缝隙(图8a)。加载至50 mm的过程中,劈裂声频发,各层之间有明显的滑移,散斗处有脱榫现象(图8b)。后续加载至破坏,斗拱在该方向上仍表现出良好的变形能力和延性。

图8 斗拱横向加载破坏模式Fig.8 Failure mode of Dougong in transversal loading

斗拱在横向水平荷载作用下,由蚂蚱头带动正心枋、慢拱和令拱;上层构件通过散斗和交互斗传力至瓜子拱和二昂,再至泥道拱和头昂;最后通过栌斗传力至梁架。

3 试验结果与分析

3.1 力-位移曲线和主要力学性能参数

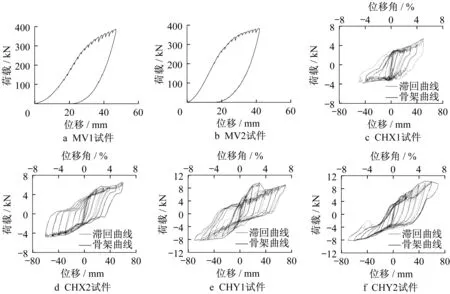

斗拱在竖向单调荷载以及水平反复荷载作用下的力-位移曲线如图9所示。图中试件编码:M表示单调加载;C表示反复加载;V表示竖向;H表示水平向;X表示纵向;Y表示横向。

图9 力-位移曲线Fig.9 Load versus displacement

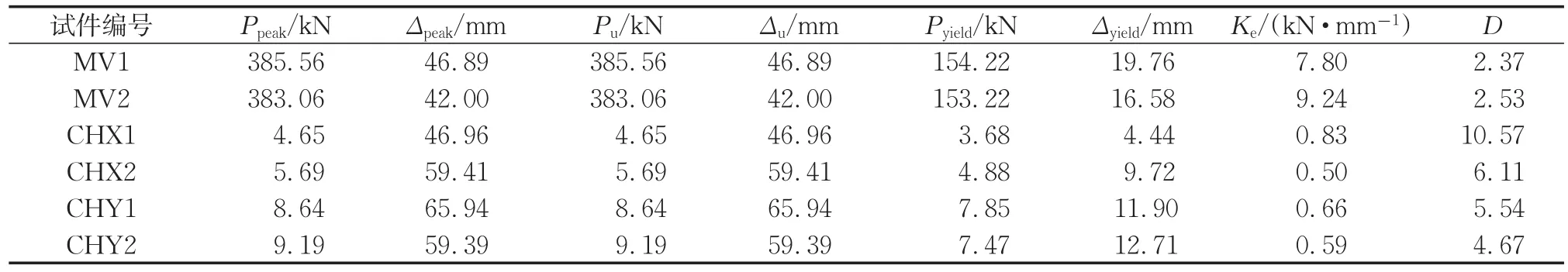

通过单调荷载下的力-位移曲线和反复荷载下的平均骨架曲线(正骨架曲线与负骨架曲线的绝对值取平均值)确定各构件的峰值荷载Ppeak及相应峰值位移Δpeak,结构破坏时的极限位移Δu及相应的极限荷载Pu。单调荷载下的屈服点定义为上升段0.4Ppeak荷载值对应的点;反复荷载下的屈服点通过基于能量等效的理想弹塑性(EEEP)方法[11]确定。定义屈服荷载Pyield,屈服位移Δyield,弹性阶段刚度Ke=Pyield/Δyield,延性系数D=Δu/Δyield。各试件主要力学性能参数如表2所示。

表2 试件主要力学性能参数Tab.2 Parameters of mechanical performance

表2中的力学性能参数分别取各组试件的平均值进行评价。从图9和表2中可以看出:

(1)各试件的峰值荷载与极限荷载均相等,即各试件在加载过程中均未出现承载力下降的现象,表明斗拱构件在经历较大位移后,虽然各部件有损坏的情况,但仍能维持其整体的承载能力;另一方面也说明了木结构的变形能力强,在设计中宜采用位移控制的方法。

(2)竖向荷载作用下,在加载初期随着斗拱中各部件顶紧,曲线的刚度有上升的现象;加载中后期,曲线阶段出现“锯齿”状,是因为部分木材受压开裂引起的。斗拱构件的承载力达到384.31 kN,表现出良好的承载能力。

(3)水平纵向加载的斗拱试件的承载力为5.17 kN,为横向加载下斗拱试件承载力的58%。这是因为斗拱在横向的卡槽咬合较多,表现出更好的承载能力。纵向和横向的弹性阶段刚度相当,分别为0.67 kN·mm-1和0.63 kN·mm-1。斗拱在纵向荷载作用下的极限位移为53.19 mm(位移角5.37%),在横向荷载作用下的极限位移为62.67 mm(位移角6.32%),均达到1/20以上的位移角,表现出斗拱良好的变形能力。

(4)低周反复荷载作用下的斗拱试件的滞回曲线饱满,表现出良好的耗能能力。斗拱构件在纵向加载下的延性系数为8.34,在横向加载下的延性系数为5.11,均表现出良好的延性。

3.2 刚度退化

为反映斗拱在反复荷载作用下的刚度,以割线刚度来表示试件的有效刚度[12],第i次有效刚度定义如下:

式中:F+i、F-i分别为第i次循环的正、负方向峰值荷载;X+i、X-i分别为第i次循环的正、负方向峰值位移。

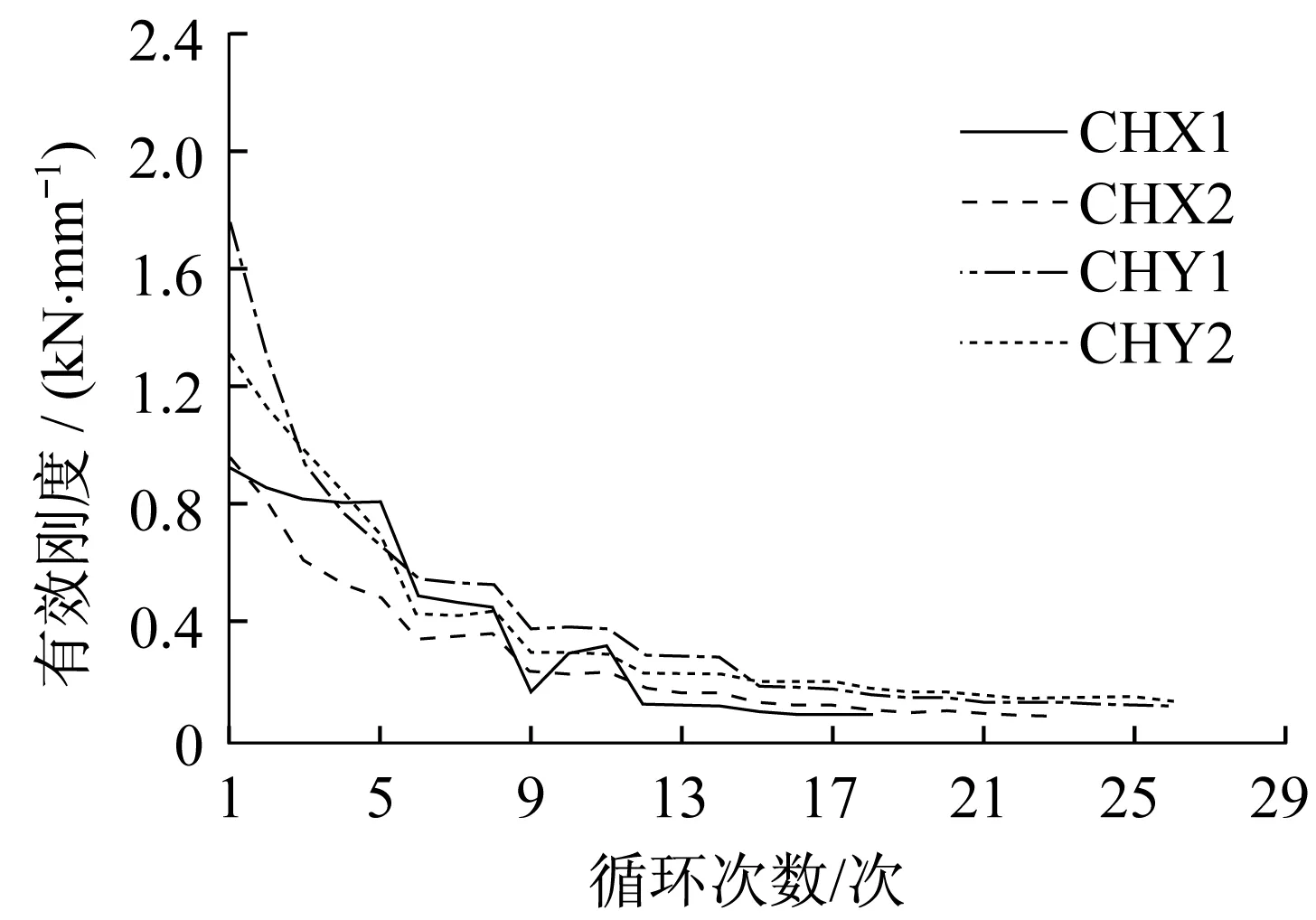

各试件在反复荷载作用下的有效刚度曲线如图10所示。从图10中可以看出:

(1)随着加载的进行,试验现象上,斗拱各部件的咬合逐渐松散,甚至出现了脱榫的现象;在有效刚度曲线中,刚度表现出明显的下降,最终维持在较低的水平,两者吻合一致。

(2)斗拱在横向的刚度水平始终略高于纵向,这是因为斗拱各部件在横向的卡槽连接多于纵向,试件横向的整体性略好于纵向。

图10 有效刚度曲线Fig.10 Secant stiffness

3.3 强度退化

强度退化是指在位移幅值不变的条件下,斗拱承载力随着反复加载次数的增加而降低的特性。以同级荷载强度退化系数来表示[12],同级荷载强度退化系数λ定义如下:

式中:Fmin为同级位移幅值下最后一次循环的峰值荷载;Fmax为同级位移幅值下第一次循环的峰值荷载。

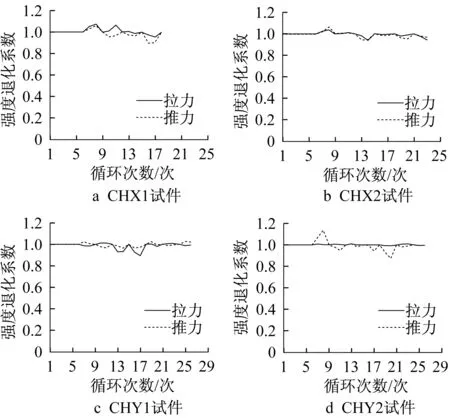

各级位移幅值下强度退化系数构成的曲线可以反映结构总体的强度退化趋势,各试件强度退化曲线如图11所示。从图11中可以看出:

(1)在加载过程中,随着侧向位移的增大,斗拱各部件均表现出不同程度的损坏,包括榫卯连接处木材的横纹塑性变形和劈裂,这也反映在曲线中的强度退化现象。

(2)各组试件在发生破坏之前强度退化均小于20%,表明了斗拱在地震作用下,尽管各部分之间出现了滑移和错动,但仍能保持较好的协同工作特性,维持斗拱整体的承载力。

图11 强度退化曲线Fig.11 Degradation of strength

3.4 耗能能力

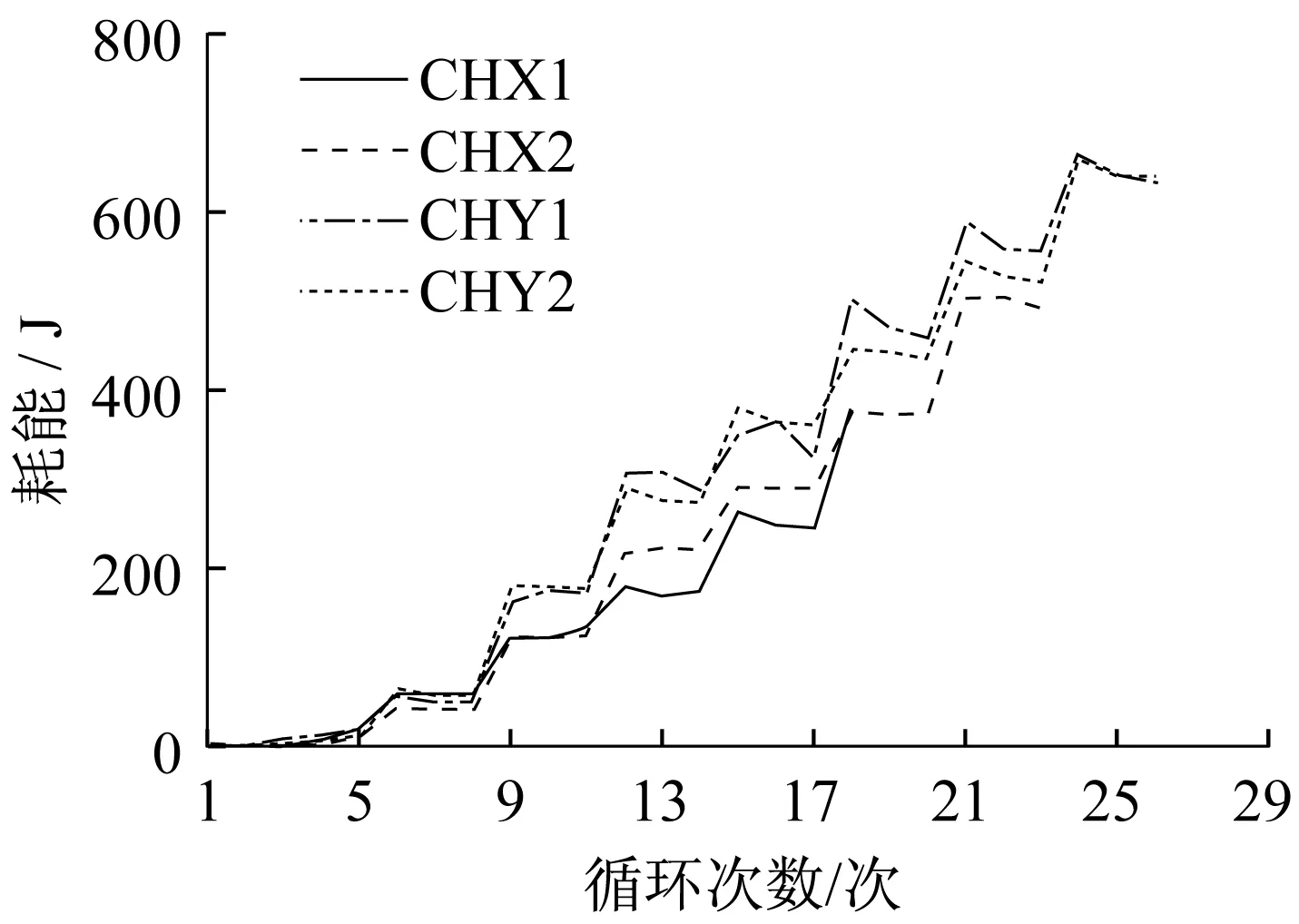

耗能作为衡量斗拱抗震性能的重要指标,可以用滞回曲线所包围面积的总和来衡量,其综合反映了斗拱刚度、延性等因素。每个加载循环的耗能情况如图12所示。从图12中可以看出:

(1)斗拱的耗能主要来源于各部件之间的摩擦、木材的压溃和劈裂。在加载过程中,随着位移幅值的增加,摩擦的总行程随之增加,表现出耗能水平的提高。在同一位移幅值的3次循环中,第1次循环增大了斗拱整体的变形量,会出现新的木材的劈裂,释放一定的弹性应变能,表现出最大的耗能水平;第2次、第3次循环时,因为没有新的劈裂产生,所以耗能有一定程度的下降。

(2)斗拱在横向的耗能能力始终略高于纵向。这是因为斗拱在横向的有效刚度较大,同等位移幅值下的反力较大,因此滞回环包括的面积也较大。这与3.2节中的刚度退化曲线也表现出一致性。

(3)斗拱随着位移的增加,耗能始终在提升,并未出现下降的现象。这说明了斗拱在地震作用下可以表现出良好的耗能能力和延性。

图12 各加载循环耗能曲线Fig.12 Energy dissipation characteristics within each cycle group of specimens

4 结论

基于对试验现象的观察以及对试验数据的分析,可以得到以下结论:

(1)斗拱在竖向荷载和水平荷载作用下的破坏模式表现为局部木材的压溃和劈裂,以及各部件间联系的松散(如倾斜、翘起和脱榫等)。在水平加载过程中,特别是加载的末期,斗拱各部件始终能保持较好的协同工作特性,维持斗拱整体的承载力,表现出良好的延性。

(2)斗拱在竖向荷载作用下表现出了良好的承载力。在水平荷载作用下表现出了良好的变形能力,在纵向和横向均能达到1/20以上的位移角,而不出现明显的承载力下降;在斗拱的设计中,宜采用位移控制的方法。

(3)斗拱在反复荷载作用下,表现出良好的耗能能力。在加载过程中,各部件之间的摩擦提供了斗拱的主要耗能,随着位移的增加,耗能始终在提升且未出现下降现象,这说明斗拱在地震作用下“以柔克刚”的可靠性。