试析云冈第9、10双窟的因缘故事画

周 澍,官士刚

(1.首都师范大学历史学院,北京100048;2.聊城大学历史文化与旅游学院,山东聊城252000)

一、关于第9、10双窟的相关探讨

关于第9、10 双窟的开凿年代及其性质相关的探讨已持续很长时间,曾围绕《大金西京武州山重修大石窟石碑》展开的“宿白说”和“长广敏雄说”的争论更是精彩至极,虽然现在此两种观点基本已达成某种程度上的一致,宿白先生的观点已经为学界所接受,但仍然尚有一些争议的存在。

宿白先生认为第9、10 双窟应是孝文帝时所宠幸的阉臣钳耳庆时所修“崇教寺”,这一观点主要基于先生在整理《永乐大典》时发现的金皇统七年曹衍所撰写的《大金西京武州山重修大石窟石碑》,同时对窟内图像进行分析,认为双窟中释迦与弥勒的主像组合是这一时期新出现的,其他形制装饰如汉式的龛饰、繁缛的植物花纹等也都是这一时期新因素,并首次出现在9、10 两窟内。[1]在中国学术界“宿白说”基本已成共识性的结论,即9、10 双窟为太和八年(484年)至太和十三年(489年)建成的“崇教寺”。

石松日奈子则有不同的看法。[5](P301-308)她注意到了11窟东壁上刻有太和七年(483年)铭的邑义信士女等五十四人造像龛,推测这一时期的云冈石窟正经历着由国家工程向民间工程的转化,并进一步推测这一情景应与昙曜的失宠直接相关。以此为基础,其论断多基于对昙曜经历的分析。并认为昙曜所译《杂宝藏经》中汇集了通俗易懂的因缘故事,而在9、10窟内同样存在大量的因缘故事,很可能是直接以此为文本,因此9、10 窟的修建很可能有昙曜的因素在内,甚至是由昙曜直接监制。石松日奈子在《北魏佛教造像史研究》中认为昙曜的下台直接影响到武州山石窟的地位,其与皇家关系逐渐疏远,太和七年(483 年)后断绝行幸记录,反而是行幸方山的记录多起来,这应与与师贤接昙曜任有关。因此从此观点大可以推定石松日奈子所理解的9、10 双窟的修筑时间最晚应为太和七年(483年)左右。

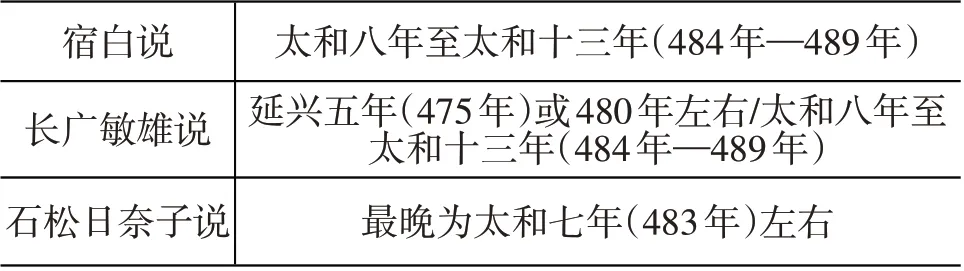

表1 云冈第9、10窟建造年代

从表1中或可对这三种观点进行一个综合,得出以下结论:9、10双窟的开凿时间最晚不晚于延兴五年(475 年),而建成时间最早不会早于太和十三年(489年)。将第9、第10窟的开凿限定于475年至489 年这一时间范围内,以此为基础,进行下面的讨论。

二、第9、10双窟内故事画相关问题

(一)故事画制作的历史背景 延兴五年(475年)至太和十三年(489年)虽然只有短短的十五年,但这十五年期间北魏王朝可谓是风雨飘摇、命途多舛,经过对《魏书·高祖纪》简单不完全统计,十五年间北魏境内发生大小饥馑荐臻至少18次/处,而内外战争多达20多次。[3](P143)

北魏政权从建立之初到太和初年这一阶段在政治构建上具有很浓重的原始性,这一时期的国家结构正处于奴隶制向封建制度转换的关键准备阶段,各种矛盾极为突出。国家上层权利中斗争不断,为保证权利的顺利交接,“立长杀母”的残忍方式竟成为定制,当然在很大程度上也达到了要求稳定的效果,但同时也触动了很多既得利益者,道武帝拓跋珪与太武帝拓跋焘的死与权利斗争不无关系。贯穿整个南北朝的历史就是一个“乱”字,征伐不断,即有南北朝间相互攻伐,又有与西北外族的战争,更有一浪高过一浪的农民起义不断。似无穷尽的战争对国家来说耗费巨大,同时又是下层人民的噩梦,战争意味着兵役、劳役,加租、加税,不仅增加生活成本,自生安全更是没有保障。另外连年水旱灾害不断,“天降丧乱,饥馑荐臻”,北魏境内各地数以万计的民众不得不依靠政府历次开仓赈灾、施粥放粮以苟活。……

当种种矛盾不断激化,小冲突不断,型冲突乃至动摇国本的动乱必然潜伏其下,改革势在必行,必须加快国家的封建化水平,由此则是孝文帝在位期间改革的发端。但在政治改革、完善社会政治体系与国家结构的同时,在思想方面施加政权力量,给予下层民众以精神慰藉也是有必要的。

所以,同时北魏自献文帝复佛至孝文帝时期也是佛教思想传播、佛教发展的黄金时期,尤其是孝文帝时,在笃信佛教的冯太后影响下,整个社会上下中充斥着强烈的崇佛观念。“高祖时,沙门道顺、惠觉、僧意、惠纪、僧范、道牟、惠度、智诞、僧义、僧利,并以义行知重”[3](P3040),高僧大德备受礼遇;广设寺院、广开石窟,如鹿野苑石窟、方山石堂以及云冈石窟的相当一部分都是开凿于这一时间段或有了相当规模的扩展;另外,对佛教的管理系统进行了完善,早年间曾有的道人统(沙门统)继续存在,又“立监福曹,又改为昭玄,备有官属,以断僧务”[3](P3040)。宗教团体其实也是整个社会组织组织的一部分,其存在必然要遵守社会组织中的秩序,当然拥有良好秩序的社会体系会在此基础上更进一步的发展。孝文帝对僧务的整顿实际上也在一定程度促进了佛教的发展繁荣。总之这一时期“佛经流通,大集中国”。[3](P3048)

在新的发展形势下,广播电视媒体与互联网思维的融合是必然趋势,在二者融合的过程中,要相互汲取对方的优势,两者都需要进行改革和创新,实现求同存异,相互发展、相互补充的目的。新媒体形式重视的是信息建设,节目的方式与广播电视媒体类似,但也拥有完善的与用户互动的方法。而广播电视更加重视在信息方面的传播。所以,在广播电视与互联网媒体的融合中,就要借助新媒体的互动方法、广播电视的信息传播价值,为用户带来更好的信息接收体验和感受。

(二)故事画在窟内位置及内容 关于9、10 双窟内故事画的主题内容长广敏雄先生[4](P207)和云冈石窟考古研究院赵昆雨先生[6]都做过较为详细的辨识、统计工作,关于个别图像的性质二人的观点又略有不同,以下结合两位先生的研究成果对其认识的不同之处再次做出辨识,并对9、10双窟内现存仍可识别的故事画进行一个简单整理。

两位先生认识的不同之处主要集中于两处,一处是第10 窟后室东壁第三层,赵昆雨认为该图像是出自《妙法莲华经》的“五百弟子受记品”,长广敏雄先生认为是出自《杂宝藏经》第九卷的“妇女厌欲出家缘”;另一处是位于第10 窟后室南壁第一层西侧,赵昆雨先生以为该处应是出自《贤愚经》第十二卷的“象护品缘”,长广敏雄先生认为这同样是出自《杂宝藏经》第九卷的“大光明王始发道心缘”。

首先来看第一处图像(第10 窟后室东壁第三层),一佛结跏趺坐于须弥座上,画面左侧四比丘跪拜于此,面似有喜色,右下角坐一比丘正在抚摸跪于其下的另一比丘的头顶,右上方有两人从发饰来看与比丘造型有较大差异,赵昆雨先生推测为“二供养天”,并表示垂足坐于右下角的比丘应为憍陈如,正在给五百僧众摩顶受戒,跪于其下及其他的四位比丘应是代表着五百受戒僧众。这一推测应是合理的,在年代稍晚的西魏时期,敦煌莫高窟第285窟南壁有一幅“五百强盗成佛图”,亦是在画面描绘中用五人代指五百强盗,这种表现手法或是当时流行。相比而言,长广先生将其解释为“妇女厌欲出家缘”则有些牵强附会,故事中的主要情节如“欲得与母私情欲”、“地即劈裂”、“捉的儿发在怀中”等都无法与画面对应。故此图像解释为出自《妙法莲华经》的“五百弟子受记品”更为合理。

五百弟子受记品(第10窟后室东壁第三层)

象护品缘(第10窟后室南壁第一层西侧)

第二处故事画(第10 窟后室南壁第一层西侧)展示一佛坐于须弥座上,左侧风化较严重,尚能辨识上方三人双手合十、面朝主佛,下方两人似跪拜于主佛坐下,最右有一头大象,象背象首各坐一人。长广敏雄先生将该幅图像标识为“大光明王始发道心缘”,然而现在所见大光明王始发道心的故事记载于《贤愚经》,并未见于《杂宝藏经》,且故事情节与图像很难相互对应。既无光明王为大象所伤害的画面,又没有散阇训象的场景。如果根据赵昆雨先生的观点将其作为《贤愚经》第十二卷的“象护品缘”,那么图文似乎可以对应,尤其是画面左上角白象上骑乘两人,可完美的释为象护父子共同乘象去觐见阿阇贳王的场面。同时,赵昆雨先生还将残破处解读为“一象或一塔”,与象护品缘故事相契合。关于第9、10 窟内其他故事画的主题争议不多。

从表2可以很明显的看出,9、10双窟故事画的文本来源主要是《杂宝藏经》与《妙法莲华经》等几部经典佛教典籍,尤其是传为昙曜所译的《杂宝藏经》,在图像中占有极大的分量,显得极为重要,也正是基于高僧昙曜的生平这一线索,石松日奈子的结论说这两窟的开凿很有可能是由昙曜亲自监督开凿,可以说是不无道理的。

(三)关于故事画功能的简单解读 巫鸿先生曾提出“研究者所致力发现的不是一堆散乱的艺术语汇,而是一件具有内在逻辑的完整作品。”[7]根据图像辨识出内容当然不能是我们所能做到的全部,更应该想办法解释图像与社会状况、宗教思想等方面的联系,从而揭示作为图像设计者所要达到的一个意图。

1. 图像的表现与附庸于帝王的佛教。通过观察显而易见的是,窟内故事画情节的展开多围绕一尊佛像展开。佛像被塑造成或结跏趺坐或立于整个画面的中心位置或接近于中心位置,反而本应作为表现主体的因缘故事的情节却被放置在主尊佛像左右或四周进行。另外本应是释迦佛说法的文本故事转到由图像形式表现出来时,佛手印却并不做说法印状,反而是多数情况下一手施无畏印,一手做与愿印状。故事情节围绕尊像展开,观者的视觉中心不再是因缘故事内容而变成了释迦尊像。

北魏时期,中国一统的集权制度已确立数百年,早已根深蒂固,加之儒家伦理道德作为主流意识形态广泛流行于整个社会,世俗权力中的君权无可置疑的列为整个权力链条的顶端。当初期外来佛教面对文化传统与政治结构完全不同的新环境,直接传播宣扬不拜君亲、只拜佛祖,众生平等之类的新伦理观时,无异于是对现有政权的挑战,北魏前期太武帝灭佛即是宗教权力与世俗权力斗争的直接反应。在这种情形之下佛教徒不得不改变传教的策略,逐渐向世俗君权倾斜,依附性不断增强。早在道武帝时为僧人领袖的法果即常言:“太祖明叡好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼”,又有“能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。”[3](P3031)之类言论,可见佛教为“鸿道”而依附君权成为了最好的发展选择。太武帝灭佛更是推动了佛教为求安避祸向世俗君权下的倾倒,“在造像记里出现为皇帝陛下或为国家等词句,之所以像套话一样到处出现,就在于除了表达顾念国家和皇帝的心情之外,还有向中央政府表明他们绝非不满分子或危险集团的目的”[2](P82),甚至在修造佛像时也以当权者的相貌为摹本[3](P3036)。因此,或可以解释,作为9、10双窟中故事画表现中的视觉中心的释迦说法像,实际上是北魏皇帝的象征,由此,皇帝摇身一变不仅掌握世俗生活中的最高权利,同时也成为宗教生活中的最高存在,礼佛即为礼拜帝王,而佛说法即为帝王向国内子民弘道、播撒福音。帝王的话语不仅是世俗中的政治命令,而且同时也作为宗教中的最高行为准则存在。此时的佛教似乎已经成为王权的附庸,当然,教权与王权不仅仅是简单的谁是谁的附庸的问题,在依附中也存在着合作关系,这一时期佛教利用王权的庇护迎来了一个发展的黄金时期,或许称之为“现世王权的附庸型合作伙伴”更为合理。

所以这时候佛教就成为帮助帝王维护统治的思想工具,借之以“敷导民俗”[3](P3030)、“助王政之禁律,益仁智之善性,排斥群邪,开演正觉……化恶就善,播扬道教”。[3](P3036)

关于佛尊像手印问题,也可以得到合理的解释。北朝时期是佛尊像画大为流行的一个阶段,不仅在9、10 双窟内,同时期的敦煌石窟中也有大量的佛尊像画存在,手印亦多为施无畏印和与愿印而不是说法印。或许这一时期内的佛尊像的表现都源自于同一图像母本,故大量的图像都表现出统一形态,但以此来解释说法状佛尊像的手印表现不是说法印似乎有所偏颇。更合理的解释应该从手印本身的含义出发,“在特定的社会环境中与传播佈教过程中,仍着重施无畏印和与愿印所显示的慈悲的佛及其精神,而忽视了释迦修行的历程,如苦修、降魔、成道等,社会对佛教的信仰、认识的趣向,仍是偏重于以简易的方法祈求救济,即利益现世的一面。尊像画中的释迦佛像,本应是对信众的说法相,但印相则多为施无畏印和与愿印,而不是说法印。多表现这两种印相,蕴涵了大乘佛教倡导的利他精神,以施无畏印消除众生的不安,给予无所畏惧的力量,以与愿印福佑生灵,满足众生的愿望与要求。”[8](P16)这正符合了传统中国下层民众对于宗教的功利化信仰的心态。

另外,由于普通民众的文化层次较低,群众向来是喜好通俗易懂的事物,而且“群体形象化的想象力不但强大而活跃,并且非常敏感。一个人、一件事或一次故事在他们头脑中唤起的形象,全都栩栩如生。……只会形象思维的群体,也只能被形象所打动。”[9](P87)《杂宝藏经》的翻译和以此为文本的9、10 窟内故事画的雕刻也正是这一方面的反应。《杂宝藏经》以因缘故事为主,故事以其流畅性和情节性更加容易理解和方便记忆,显现出独有的趣味性,而石窟内的雕塑是故事的直观反映,活灵活现的形象,会令群众产生更为强烈的想象力和情感体验,并使情感的体验倾向于行动的表现,这也是“有偶像”崇拜的共性,这也正是统治阶级及北魏佛教官方所要取得的效果。

2. 因缘故事的选择与不平等社会中的意识形态解释权。查尔斯·蒂利曾就持久的不平等状况的产生进行解释,“当跨越边界的重复交易对边界一边的那些人一律产生净优势;当跨越边界的重复交易复制那个边界”,关键在于“类型边界一边的团体成员控制了产生价值的稀缺资源,并分配给自己大部分价值,然后利用这些价值的一部分去复制那个边界。”[10](P87)简单来说也就是作为利益既得者势必会为进入后来者进入利益集团设置障碍,以保证最广泛、最大程度的对利益集团之外的人进行剥削。

当宗教信仰依附于王权,实际上佛教及其意识形态也就成为了北魏统治阶层所设置的“边界”。

通过表3 很清晰可以看到9、10 窟内故事画的文本来源主要是由昙曜所译的《杂宝藏经》,同时还有部分源于《妙法莲华经》、《贤愚经》等佛教典籍,因此有必要对这些佛教典籍的主要内容做简要了解。《杂宝藏经》共十卷,包括因缘故事共一百二十一篇,以寓言方式集中表现了佛教的轮回思想与因果关系,特别强调关于亲情方面在孝道上的绝对义务,并在此基础上加以升华,达超越亲情的慈悲心对一切众生无条件的“爱”,以及对佛陀的无限崇敬。“象护缘品”,“五百弟子受记缘品”等虽非出自《杂宝藏经》,但所表达思想内涵与其主题无异。

天女华盖供养缘、天女燃灯供养缘、象护缘品、须达长者妇获报缘、八天次第问法缘的故事中,主人翁皆是因供养佛陀而获得因缘。前两个故事中,天女因前世供养佛而得今世之因缘,“获此天身”,修成正果;象护缘品中象护则因前世绕塔修行之时对佛塔损坏之处加以修补,今世得以“常在尊豪富乐之家。颜貌端正。与世有异。恒有金象,随侍卫护”(《贤愚经》);须达长者夫妇因以全部食物布施于佛陀僧人,获得了“谷帛饮食,皆充满,用尽复生”(《杂宝藏经》)的极大因缘;而在八天次第问法缘中,第八位天神则因“前世修因之时,于君父母师长沙门婆罗门,忠孝恭敬礼拜,敷具饮食,听法能解其义”而获得了“得生天宫,五欲自娱,所须之物,应念輙至,真实快乐,诸忧恼”(《杂宝藏经》)的因缘。

“鬼子母失子缘”中,鬼子母夫妇在佛的教诲下“受于三归及以五戒”,重新皈依佛门;尼乾子投火缘中尼乾派弟子出家听佛说法,终得阿罗汉果;吉利鸟缘或提婆与佛的因缘中提婆达多虽未真心向佛,却也向佛佛忏悔,欲于彼闲静之处自修其志;魔王波旬欲来恼佛缘,魔王波旬惊叹于佛陀神力,惭愧归伏;五百弟子受记缘品,表现的是僧众受佛陀教导后改小乘佛教皈依大乘佛教的内容,比丘受戒,获得因缘,皆“欢喜踊跃”。

另外兄弟二人出家缘则表现了另一种结局,专心修行的哥哥备受他人尊重,而弟弟三藏法师则因不虔诚礼佛、心怀嫉妒被放逐出城,受到惩罚;鬼子母失子缘中,佛陀也曾有言,其原是羯肌王的第九个小女儿,“以不持戒故,受是鬼形”,因没有持戒,故而受到惩罚,变成鬼形。

因此,在对9、10 双窟内现存因缘故事画所表达的内容进行简单提炼后,发现这些故事其实都紧紧围绕三个主题,即:民众或佛弟子供养得因缘,外道皈依佛教,以及对信徒的不当行为的惩罚似可以认为开窟者想表达的是:以外道皈依的故事劝诫不信佛者皈依佛门,以供养得因缘的故事鼓励供养者,以对不当行为惩罚的故事警告信徒要保持信仰、约束自身。再次将目光投向宗教背后的政治阴影,或许可以进一步理解为:这是北魏统治阶层利用佛教因素向所辖子民下放的政治信号,即尊崇教化,忠贞如一供奉帝王,方可如供养佛陀者获得因缘,生活圆满,如若不然,得到的将是严厉的惩罚。

表3 9、10窟因缘故事画主题

所以,从以上叙述可以看出,佛教及其思想成为了王权为维护不平等的状态而做出的选择,并且充分的反应在了云冈9、10双窟的开凿制作之中。

为维护利益集团的存在,统治阶层必须对不平等的现象进行合理的解释,保证地位的稳固,继续维持不平等状态的存在,佛教附庸于王权之下正好做到了这一点。“皇帝即为当世如来”的说法使最高统治者集世俗王权与教权于一身,对其作为最高存在及其政权的合理性做出了充分的解释。同时,宗教信仰代表了最高级的人文关怀,动荡不安的世界中,更是需要心灵的慰藉。佛教所倡导的,尤其是体现在9、10 双窟因缘故事画中蕴涵的观念恰好能起到“敷导民俗”、“化恶就善”的社会效用,这种社会效用的终极目标,仍然是强调帝王的至高无上与宣扬忠君思想因果关系和轮回思想的普及似乎可视作一剂精神鸦片,使得大众将此生所受种种不公与折磨寄希望于冥冥中的来世,以自我安慰自欺欺人,放弃了对此生权利的捍卫,一直作为被统治的存在的奴仆。

根据上述讨论,将9、10 窟的制造时间限定在了大约延兴五年(475 年)至太和十三年(489 年)之间,对开窟历史背景稍加梳理后,或许可以得出一个结论:石窟的修建、故事画母题的选择与雕刻与当时的崇佛思想是密切相关的,同时作为政权下附庸型合作伙伴的佛教在矛盾激荡的深入的汉化改革前夜,无异于是统治阶级给予被统治者的一剂安慰剂。