王国维《观堂集林》初版印行考

肖伊绯

王国维死后的24卷定本?

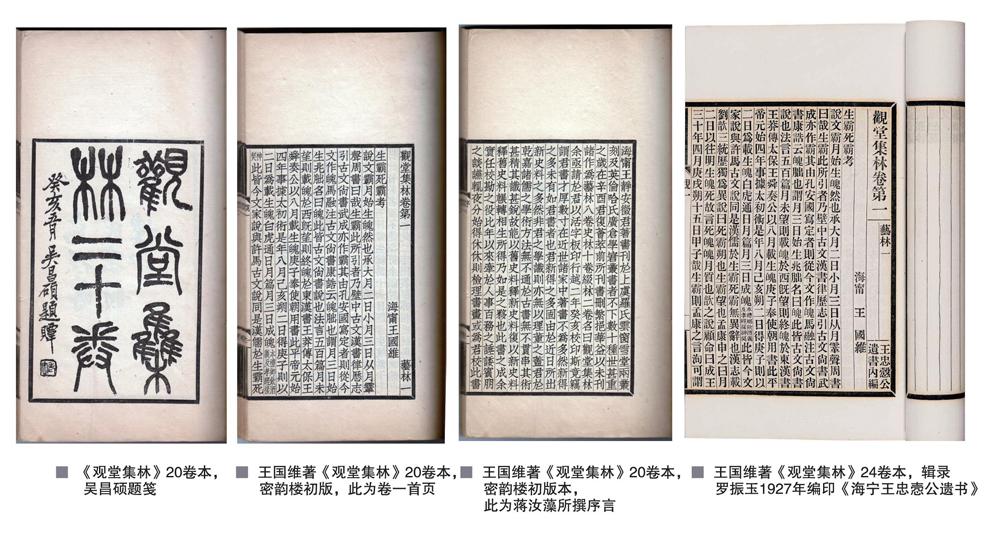

1927年6月2日,王国维(1877-1927)在颐和园内的鱼藻轩前,自沉于昆明湖。王国维之死,世人热议已久。毕竟斯人已逝,整理其遗著成为当务之急。其友人罗振玉1927年编印《海宁王忠慤公遗书》,其弟子赵万里1940年编印《海宁王静安先生遗书》(以下均简称“遗书本”),均应时而生。在这两部卷帙浩繁的“遗书本”之中,王氏代表作《观堂集林》必然辑录,共计24卷。

这部《观堂集林》,是王国维国学研究成果的集大成者,确如梁启超所赞“几乎篇篇都有新发明”。这一代表作,是王国维在学术盛年自行编选的能代表其学术水准的论文集成,如《殷卜辞中所见先公先王考》及《续考》《殷周制度论》《史籀篇疏证》《书郭注方言后》等,这些学术论文,纵越商周至唐宋,横跨甲骨与敦煌,至今都还是国学研究领域中“界碑”式作品。

罗振玉、赵万里的《观堂集林》整理本,都是24卷本,一经面市,自然备受关注。且因赵的整理底本,据称为王国维晚年校订过的,一度被称之为“定本”。后来中华书局据此影印,台湾世界书局也据此影印,更冠之以《定本观堂集林》的名目。殊不知,在上述两个版本之外,还有一种“蒋本”《观堂集林》的说法,并且此“蒋本”才是王国维生前亲自校印的最初版本,这究竟又是怎么一回事呢?

王国维生前的20卷定本

其实,罗振玉、赵万里所编印的“遗书本”,均为王国维死后才予编印的版本。严格说来,这两种“遗书本”都没有经过著者本人的最后审定。关于《观堂集林》的增订工作,也都没有著者本人的指导与裁定。称其中任一种为“定本”,更无实据。

王国维生前,印制过的《观堂集林》初版本,只有20卷,是与著名藏书家蒋汝藻合作,在1921-1923年间印制完毕的,即所谓“蒋本”。在此姑且不论,这两种“遗书本”与“蒋本”有何文本编校上的区别,有何学术价值上的差异。权且举一个颇具代表性的案例,即可以看出著者自定本的重要性与后人增订本的随意性。

当年力荐王国维为清华国学院导师的胡适,可能就是最早关注过20卷本《观堂集林》印制周期及其与后印24卷本內容差异的近世学者。王国维在世时,胡适就曾经研读过“蒋本”。至1949年撤离中国大陆,流寓美国时,他未能将其巨量的藏书随之携走(胡适所藏“蒋本”现藏于北大图书馆,该书书根处尚有胡适亲笔题字,至今保存完好),但对“蒋本”这个版本仍然记忆深刻。

1956年11月27日,当胡适在台湾翻阅24卷本《观堂集林》时,曾在日记中写道:“王静安此集,蒋孟频(汝藻)排印本是辛酉编的,癸亥印成。原为二十卷。”并随之对“遗书本”提出一个疑问:“《水经注》诸文(在卷十二),不知是他自己收录的,还是罗振玉加入的?”

据查,“蒋本”卷十二,根本没有任何关于《水经注》研究的内容,所辑录的十二篇文章,均是考证自殷商以来的,古文字学与地理学的论文。20卷本与24卷本的内容差异之大,也就可想而知了。

实际上,早在1956年1月,台湾艺文印书馆就已经影印了“蒋本”,只不过印量稀少,只有500部,并不为普通读者所知晓。当时胡适还没有看到这个影印本,故而有了上述的追忆与疑问。待到1960年前后,胡适终于寻获到了这个影印本,他郑重其事地为之钤上“胡适的书”与“胡适手校”两枚私人印章,并迅即着手20卷本与24卷本的对勘工作。全书遍布胡适的红、蓝笔注记,校改与圈点多处,书中还附有6张手稿,总题为《遗书本观堂集林的增入篇目》一文,署为1960年1月9日所作。如今,这部经胡适研读并批校过的“蒋本”之影印本,就收藏在台湾胡适纪念馆中。

题外可附带一说的,胡适还曾向王国维的后人推荐过上述这个“蒋本”的影印本。原来,王国维的女儿王松明定居台湾之后,曾于1960年12月16日致信胡适,为其七十岁生辰祝寿。胡适于12月18日复信,信中相当关切王国维遗稿的整理工作,代表中研院慰问称“静安先生身后的遗稿,想大都留在北平。如令堂和你带得有他的遗存文件在台湾,如需人相助整理,或需人照相保存,敝院很愿意效劳”,还明确提到,“台北艺文印书馆有《观堂集林》影印本,你若未见,请赐知,当寄赠”。这里胡适向王松明推荐的《观堂集林》影印本,正是1956年首次影印的“蒋本”。

由此可见,在胡适这一辈学者心目中,更认同20卷本“蒋本”的版本价值,而对于24卷本“遗书本”增辑的内容及编校质量,是持怀疑态度的。仅此一点,王国维生前定本,也即《观堂集林》“蒋本”的优越性是显而易见、不言而喻的。那么,既然这个初版本又称之为“蒋本”,就还有必要简略了解一下,蒋氏生平及其与王国维的交往情况。

蒋汝藻(1877-1954),字孟苹,号乐庵,吴兴(今湖州)南浔人。清光绪二十九年(1903)举人。曾任学部总务司郎中。参加过辛亥革命,出任浙江军政府首任盐政局长及浙江省铁路公司董事长等职,后退出政坛,专习实业。蒋家是吴兴藏书世家,祖父蒋维培、叔公蒋季卿、父亲蒋书箴的藏书均颇具规模,蒋汝藻幼承家学,对此耳濡目染,也颇好藏书。他又曾为官北京,后久客上海,足迹遍及南北各大城市,因之得以与曹元忠、沈曾植、王国维、张元济、傅增湘、罗振玉等名家相往来,随之遍览诸多名家藏书,如天一阁藏书、艺芸书舍藏书等,学识与交际都比之先辈更进—步。

清末民初,著名藏书家宁波范氏、杭州汪氏、泰州刘氏、泾县洪氏、贵阳陈氏等故家遗藏散出,就多为蒋汝藻所购藏。又因得到宋椠本宋人周密所著《草窗韵语》,乃极为稀见之本,被沈曾植谓之“妖书”,他也因此命名其藏书楼谓“密韵楼”。密韵楼藏书中有宋本83种、元本102种、明本863种。所藏书有5000余部,善本有2667种,其中宋版书563册、元版2097册、明刻6753册、抄本3808册,还有《永乐大典》20册。密韵楼的藏书规模与质量,在当时可谓独步海内,学界、藏书界乃至文化圈子里,无人不知,无人不晓。在近世江南藏书楼的榜单中,蒋氏密韵楼与陆心源醑宋楼、刘承干嘉业堂、张钧衡适园,并称为吴兴四大藏书楼。

随着藏书规模日益庞大,蒋汝藻有意聘请学者为其密韵楼藏书编制书目,但多年来没有进展。后来,他想到邀请原来在学部任职时的同事,如今已经盛名远播的王国维,来助其一臂之力。1919年10月,王国维接受了蒋之邀,一是出于生计所迫,寓居上海又多添儿女的他,此时已经是入不敷出,每月50块大洋的薪资正可解其燃眉之急;二是蒋氏藏书本身所具备的独特吸引力,以及二人在藏书读书上的志趣相投,所有这些理由已经足够打动他了。于是,从1919年秋到1923年夏,王着手为蒋编书目、鉴真伪、撰跋文,前后四年时间,编成了三十余册的《密韵楼藏书志》(后改订为《传书堂藏善本书志》)。编校蒋氏藏书志,成为王在上海后期的主要工作,他为此事投入了大量精力。当然,他也在编校过程中得以读到不少珍本秘籍,这对其治学本身大有助益。

从1919年10月王国维接受蒋汝藻聘请开始,至1923年4月受命任溥仪“南书房行走”为止,他历时近四载,为蒋氏藏书编成经史子三部目录,集部目录也编至元末,明代则为草稿。从43到47岁间的他,正值学术盛年,在密韵楼中的读书、校书、编书生涯是其一生中难得的静好岁月。

在这段岁月里,王国维与同样以遗老自居的蒋汝藻颇得默契,相处还算融洽。嗜书笃学的他,在此可谓如鱼得水,暂得桃源。此时,早已盛名在外的他,学术界、文教界里的各类聘任也接踵而至。而他总是把读书看得比聘书更重要,总是认定自己读书比教书更适宜。早在1917年底,蔡元培就曾托马衡与其联系,欲聘其往北大任教。经与罗振玉商量,他拒绝了聘任。其时,他正醉心于敦煌遗书的研读,根本无心于任教生涯。到1921年年初,马衡仍受北京大学委托,再次来信力邀其出任北大文科教授,但仍被婉拒。此时,他正在密韵楼中坐拥书城,终日乐此不疲,何来闲时闲意赴任教职?也正是再次拒绝赴北大任教的这一年5月,他又将数年问所写经史论文,撷其精要,辑成《观堂集林》20卷。蒋对此著颇为激赏,当即表示愿意出资校刊、印制发行。

《观堂集林》20卷本,就这样应运而生。那么,接下来的印制过程若何?为何如今这部初版本极不易得,以至于后世研究只得频频取用罗振玉、赵万里的所谓“定本”呢?而这部难得一见的初版本,究竟又有何特色呢?

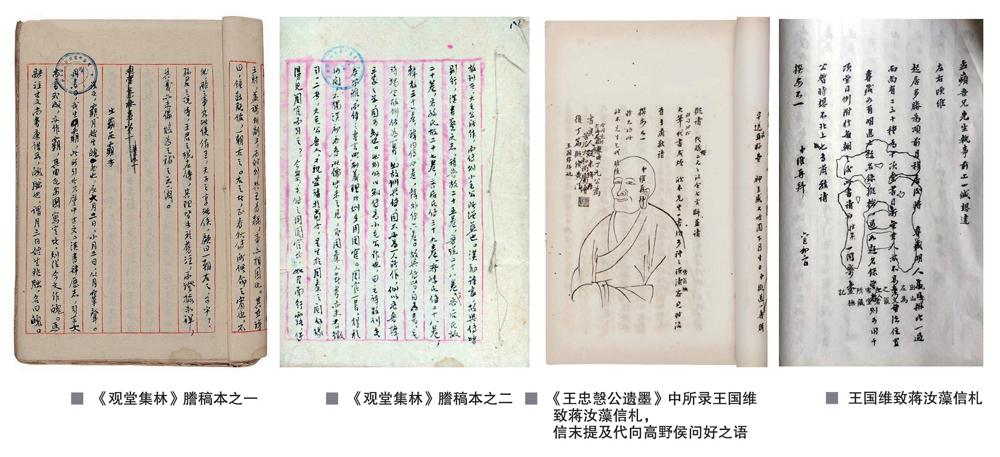

王国维未刊书信透露初版艰辛

清华大学出版社于2010年出版《王国维未刊来往書信集》,透露《观堂集林》初版时种种艰辛及相关历史信息。该书所收近500封未刊书信中,在包括梁启超、胡适、沈兼士、顾颉刚、梁漱溟等国内外60余人致王国维的信件中,蒋汝藻致王国维的信件数量达36封之多。正是在这些频繁磋商读书、购书、编书、印书的信件中,《观堂集林》初版细节开始屡屡呈现出来。如:“大著屡催,深为谦疚。顷晤欣木,云将完工矣!然此说似未可深信。能于阳历年内出书已为万幸。深悔当时不木刻也。”“前函所云成本之金,凭欣木约计之说而言,现已结帐,实不足千五百圆也,所费并不过重。所悔者,与刻本之值相等,时问亦相等。悔未刻板也。十年后当重为兄刻之。”

这两封信说明,《观堂集林》初版本并不是刻本,先前有研究者声称的“刻本”之说,是不正确的。此外,在出版过程中,始终有一位“欣木”先生,在起着至关重要的作要。那么,这位“欣木”先生又是谁呢?

欣木,即高时显(1878-1952),号欣木、野侯、可庵,浙江杭县人,时任中华书局董事、美术部主任。显然,此刻居于上海的蒋汝藻,既然没有选择木刻制版来印制《观堂集林》,则极可能就近委托中华书局来排版铅印此书。实际情形如何?笔者有幸得观一部“蒋本”,从其印制版式及字体特征来看,应当就是委托中华书局来印制的。准确地说,《观堂集林》初版本,就正是用中华书局的“聚珍仿宋版”铅字印刷而成的。

所谓“聚珍仿宋版”,是由西泠印社创始人之一丁辅之精心研制的一种铅字字体与排版技术。这种字体精雅端庄,从宋版书的欧体字演变而来,经由名师仿写、刻模并最终用于大规模排版印刷。丁氏1920年获得这一字体及排版技术的专利权,并早在1919年就于上海成立聚珍仿宋印书局。之后,中华书局有意盘并这所有专利、有特色的印书局,终于在1921年达成盘并协议。1921年6月6日《申报》刊登聚珍仿宋印书局的启事,申明“本局已并入中华书局总厂,以后关于法律上权利义务完全由中华书局代表”。

至此,中华书局正式收购聚珍仿宋印书局已铸成的头号、二号、四号、三号、三号长体夹注各欧体宋字,共五种铜模铅字;还有已摹写样本陆续刻铸的八种铜模铅字。不久,中华书局自行印制及外接承印的多种书籍,均开始使用“聚珍仿宋版”。其中,闻名遐迩的《四部备要》大型丛书,就是用这种铅字字体与排版技术印制而成的。事实上,在上海聚珍仿宋印书局被中华书局盘并之前,“聚珍仿宋版”所印制的书籍就已颇受同时代文人雅士们青睐,罗振玉编纂的《居易堂集》《明季三孝廉集》《临川集拾遗》等,即用此版印制而成。因此,作为罗之友人的王国维对此版应当并不陌生;作为罗之同道、且也非常热衷于刻印书籍的蒋汝藻对此版也应当早有耳闻与目睹罢。

“大稿已催赶成书,惜聚珍发达,虽催无用也。”此语出自蒋汝藻致王国维通信第2通,作于1923年六月初三日(农历),实为1923年7月16日。这是蒋信中唯一一次提到,直接向聚珍仿宋印书局催印的情景。“惜聚珍发达”,是在感叹其业务之多、门庭若市,根本不可能因蒋的催促而赶工期,“虽催无用也”。只是随后蒋找到熟人高时显,催印之事可能才略有推进。

而《观堂集林》在采用“聚珍仿宋版”印制时,仅就印制流程而言,也并非一蹴而就,还有一些印制技术难点需解决。首先,在聚珍仿宋印书局纳入中华书局之初,其专利技术的运用并非十分纯熟,其中的人事衔接与业务对接还有待时日;高时显与丁辅之两人,都还需进一步沟通磨合。其次,王国维著述中大量涉及上古文字,其中一些异体字、变体字并非常用字,在业已铸成的“聚珍仿宋版”字模中也没有;对于这部分字模,只能重新仿写与刻铸。再涉及到甲骨文、金文、篆书等非印刷标准字体,则需通过手写上版,以锌版石印法印刷,这自然又增加了印制的难度指数与时间周期。此外,此书还有随印随校、随校随印的特殊流程,是务必经王国维多次审定后方才可拼版印制的。所以仅就印制流程上来看,也不可能全书20卷一次性全部印出;整部书都是单卷单印,最后20卷全部校印完毕时,再分拣分装的。且每卷末印制完毕之后,均要加印密韵楼牌记;每三卷或四卷印制完毕,合装为一册时,均在每册末页加印有校刊具体时间的密韵楼牌记。这些精益求精的举措,无形中为这部书的印制增加了经济上、人力上、时间上的成本。

“大集昨始送来一部,兹先邮寄,以慰快睹。装订尚雅观。初拟售品订十册,嗣觉六册之雅,故一律装六册。”

此语出自蒋汝藻致王国维通信第14通,作于1923年十一月十九日(农历),实为1923年12月26日。《观堂集林》初版本的印制完工,大约就在1923年末、1924年的阳历新年之前。从印厂拿到成品书之后次日,蒋即致信王,并附寄了一部样书。信中还提到,普通用于销售的成品书,用竹纸(信中又称“黄纸”)印制的样本,已经拿到;但尚有赠售皆可的连史纸(信中又称“白纸”)印本,还没有开印。此外,用于赠送亲友的20部特制大开印本也还没有装订完毕。

无论如何,1923年12月26日这一天,印厂给蒋汝藻送来一部六册《观堂集林》竹纸样书的这一天,是可以算作《观堂集林》“蒋本”诞生日的。而王国维本人看到这一部完整样书的时间,还要等到蒋信寄出之后五天,即1923年12月31日。至此,在1923年的最后一天,王国维数年来研究成果之汇总出版物,终于初露真容。

仔细观察竹纸线装的乌程蒋氏密韵楼排印本《观堂集林》,可以清晰地看到,这部学术经典初版本的精雅细节。它半叶长25.1、宽14.7厘米,这一宽窄适宜、略显修长的开本尺寸,与清代初年集部刻本尺寸相当,呈现出端庄清朗的风范。每叶版心记书名、卷数及页数,双鱼尾,四周单边;半叶十三行,行二十一字,小字双行夹注,又相当规范严谨,頗合清代官书局的经部刻本惯例。书名题笺是吴昌硕于1923年5月所写的篆书,苍劲古朴,与这部学术经典颇相宜,也自有一番辉映古今的风采。

综上所述,可见“蒋本”虽是铅印本,但基本沿袭刻本装帧旧制,又兼“聚珍仿宋版”遒劲俊秀的字体,整部书的古雅精致之感,已跃然纸上。即便书中的学问高深莫测,普通读者可能无从领教,但仅就书的外部特征及气质而言,也无不令观者怦然心动、衷心叹服。加之此书开印之时,正值“聚珍仿宋版”初试运行不久,所有字模尚未过多磨损,故印制出来的字迹清俊挺括,字口峭利,颇为悦目。该书铅印所用油墨也不错,时隔90年,尚无民国时期印书常见的“返铅”现象,没有出现字迹模糊泛黄的状况。看来,这部历时三年方才印成的学术经典,真可谓功夫不负有心人。

“全分清样已送来……拟印料半一千部,其余均用竹纸。”此语出自蒋汝藻致王国维通信第l通,作于1923年五月初六日(农历),实为1923年6月19日。这就是目前能探寻到的,所谓“蒋本”拟印的开端史料,就始于这通信札。在此之前,蒋、王二人的商议与筹划细节信息,即1923年之前的“蒋本”拟印史料,未能通过二人通信的方式保存下来,在此也就无法再追溯到更多的历史记忆。但历经近三年的校印艰辛历程,从“蒋本”每一册末页的纪年牌记中,也约略可知。

事实上,“蒋本”从1921年起意编撰以来,至1923年仍有新作增辑。这三年问,20卷《观堂集林》陆续印出,分订为六册;每一册的印毕时间都各有不同,每一卷印毕的时间基本都有牌记加以记录。如第二、三、四、六卷末均有“辛酉嘉平乌程蒋氏密韵楼仿宋聚珍校椠”牌记,这就说明这四卷均校印于1921年。而第七、十一、十四、十六、十八、十九卷末均有“壬戌春日乌程蒋氏密韵楼仿宋聚珍校椠”牌记,则说明这六卷均校印于1923年。

第九卷末牌记为“辛酉嘉平乌程蒋氏密韵楼仿宋聚珍校椠”,这表明第九卷校印完毕时问却要早于第七卷,这对于习惯于整书内容一次性印制的后世读者而言,恐怕会觉得难以理解。进一步的解释只能是,各卷并非依次校印,有的卷子可能经过王国维多次校改,导致序号排前的卷子却比序号靠后的卷子还要更晚印毕。当然,这还只是20卷内容中有明确纪年牌记可循的例证,有的卷子因为末页空白处不多,仅仅加印了篆书密韵楼牌记两种,而没有加印纪年,这也无从判定其校印完毕的具体时间了。

“蒋本”印制因有学术研究特殊性及著者本身严格性,遂在校印过程中采取分卷分印、随校随印办法,这就使得“蒋本”在装订成书过程中耗时费力,颇为不易。